油茶幼林下大球盖菇培养料配方和用量研究*

应国华,吴应齐,姚理武,吕明亮,李伶俐,薛振文,刘 昆

(1.浙江省丽水市农林科学研究院,浙江 丽水 323000;2.浙江省庆元县林业技术推广服务站,浙江 庆元 323800)

浙西南的丽水市是油茶重要产区,在全省油茶产业中占有重要位置,素有“浙南油库”之称[1]。近年来,浙江省将油茶林下间作套种作为油茶丰产林集约经营中的一项关键性措施大力推广。大面积推广的林下套种山稻等旱粮采收后的秸秆,多弃置于林地上,未能被充分地利用。大球盖菇(Stropharia rugoso-annulata Farlow apud Murrill.)是国际食用菌市场上交易的主要食用菌之一[2],是我国外贸出口的主要品种。以林下套种旱粮的秸秆为主要栽培料,就地栽培大球盖菇,不仅增加了林农收入,且培肥地力,促进了油茶生长,对油茶产业的发展和食用菌产业发展空间的拓展意义重大。

1 试验材料与方法

1.1 试验材料

大球盖菇菌种:来自于福建古田,菌种袋规格14 cm×27 cm。松、杉木糠(屑) 取当地木材加工企业松、杉木糠(屑)下脚料混和物。秸秆为2019年庆元县晟家庭林场油茶林下套种穇子 [Eleusine coracana(L.)Gaertn]、山稻 [Oryza sativa L.]、薏苡[Coix lacrym-jobi L.var.may-uen(Roman.)Stapf]矮杆品种采收后的鲜秸秆。

1.2 试验地概况

试验地为浙江省庆元县官塘乡荷洋村庆元县宝晟农庭林场油茶基地,地理坐标为119°28′20.6″N,27°39′23.4″E,海拔 1 085 m,属亚热带季风气侯。年平均气温14.6℃,最热月(7月) 均温24.4℃,最冷月(1月)均温4.4℃,极端最高气温39.4℃,极端最低气温-9.4℃,年平均降水量1 824 mm,≥10℃的年积温4 982℃。油茶林于2012年在农业综合开发土地上建园,现油茶(1 020±161.9) 株/hm2,冠幅面积 (2.069±0.863) m2/株。

1.3 试验设计与方法

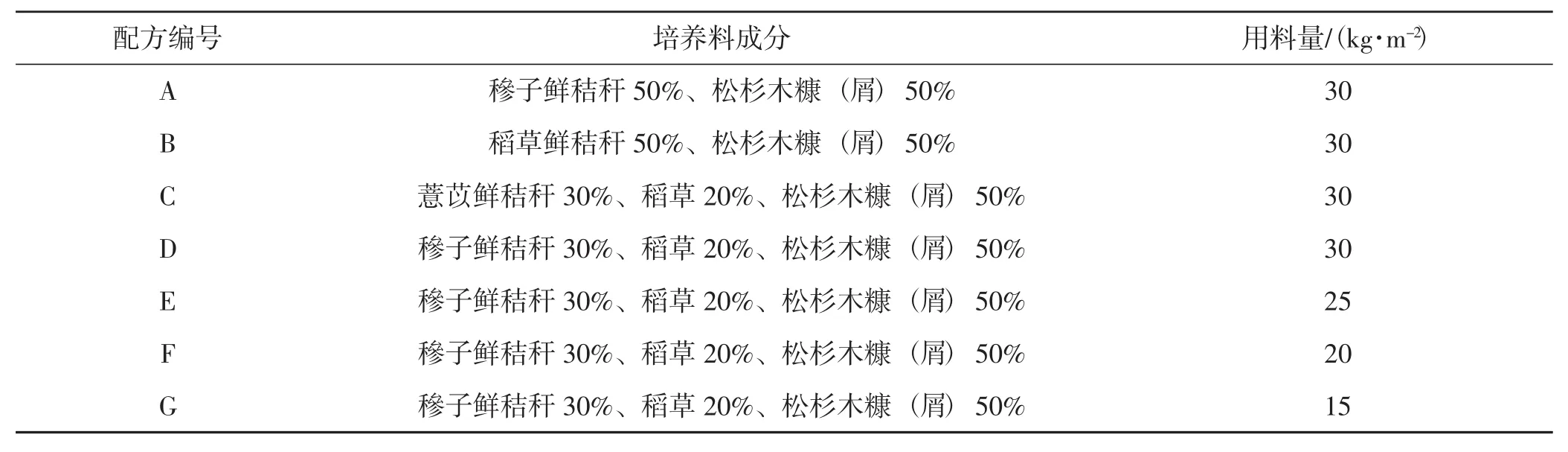

在立地条件、坡向基本一致的同一油茶林水平梯带,随机区组布设7组;各配方大球盖菇栽培投料面积2 m2,按2 m×1 m布置,每配方重复4次;菌种用量1包/m2。试验配方栽培料比例与用料量见表1。

表1 不同配方培养料配方原料和用料量Tab.1 Compositions and quantities of different substrates

于2018年11月28日进行大球盖菇栽培。在穇子采收后的林地上,用微耕机翻耕后做长宽深400 cm×50 m×15 cm栽培畦,同行各重复间隔30 cm。配方A、配方B先将1/2稻草(或穇子) 纵向铺设于底层,并均匀铺设松杉木糠(屑),抖动秸秆,让木屑充入秸秆空隙;将菌种掰成乒乓球大小块状,按20 cm间距播2行;后铺设剩余的1/2稻草,覆土约2 cm;最后覆土表面盖一层薄稻草;配方C~配方G底层铺设薏苡(或穇子),第2层铺设松杉木糠(屑)并播种。第3层铺设稻草,最后覆土并盖一层薄稻草,培养料铺设与播种方法同配方A、配方B。

出菇后,当子实体菌膜尚未破裂或刚破裂,菌盖呈钟型时,及时采摘,用刀削去菌柄基部的泥土后称重。出菇结束后,统计各试验小区大球盖菇鲜菇产量。

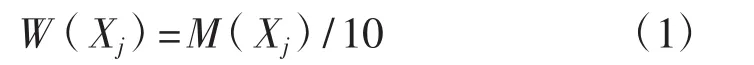

分别随机抽取穇子、山稻、薏苡、杉松木糠等大球盖菇栽培用料10 kg,薄摊、阴干42 d后测重,计算各投料样品折干率(W,%)和大球盖菇子实体生物学效率(P,%)。计算公式为:

式中:j=1,2,…n;M(Xj)为第j种培养用料阴干后重量 (kg)。

式中:Y为子实体鲜重(g);G(Xj)为培养料干重 (g)。

最后利用Excel 2010和SPSS 19.0进行数据处理与方差分析。

2 结果与分析

2.1 不同培养料配方出菇期和产量的差异

2.1.1 不同培养料配方出菇期的差异

不同培养料配方的出菇期差异见图1。

图1 不同培养料配方大球盖菇出菇期差异图Fig.1 Difference diagram of the period of fruiting body of Stropharia rugosoannulata with different substrates

由图1可知,出菇时间由早到晚排列为:配方C、配方A、配方D、配方B;最早出菇配方C与最晚出菇配方B相差13 d;出菇期按长到短排列为:配方A、配方C、配方D、配方B;出菇期最长配方A与菇期最短配方B相差12 d;终菇时间按晚到早排列为:配方A、配方B、配方C、配方D;最晚结束出菇配方A、配方B与最早结束出菇的配方C、配方D仅相差1 d。方差分析结果表明,不同培养料配方开始出菇时间、出菇期、出菇结束时间无显著性差异,F 值分别为 3.017、2.276、3.080;P 值分别为 0.076、0.137、0.072,皆大于 0.05,相互之间无显著差异。

2.1.2 不同培养料鲜菇产量差异

不同培养料配方大球盖菇鲜菇产量及生物学效率的差异见表2。由表2可知,不同培养料配方鲜菇产量配方C>配方D>配方A>配方B,生物学效率配方D>配方B>配方C>配方A。方差分析结果表明,不同培养料配方鲜菇产量和生物学效率未有显著性差异,F 值分别为 2.339、0.871,P 值分别为 0.130、0.485。

表2 不同培养料配方对大球盖菇鲜菇产量及生物学效率的影响Tab.2 Effect of different substrates on yield and biological efficiency of fresh Stropharia rugosoannulata

2.2 不同栽培用料量菇期和鲜菇产量差异

2.2.1 不同栽培用料量菇期的差异

不同培养料用料量大球盖菇菇期的差异见图2。

由图2可知,除配方D外,其他配方随着培养料用料量的减少,开始出菇时间提早,出菇期延长。开始出菇时间由早到晚排列为:配方G、配方D、配方F、配方E,最早出菇配方G与最晚出菇配方E相差12 d,配方G与配方D相差4 d,配方D早于配方E、配方F,可能是配方D发菌情况好于配方E、配方F;出菇期由长到短排列为:配方G、配方D、配方F、配方E,与出菇早晚顺序一致,出菇期最长配方G与出菇期最短配方E相差10 d。出菇结束时间按晚到早排列为:配方E、配方F、配方G、配方D;最晚结束出菇E配方与最早结束出菇D配方相差2 d。方差分析结果表明,不同培养用料量出菇结束时间不存在显著差异 (F=3.319,P=0.058>0.05);开始出菇时间、出菇期存在显著差异,F值分别为7.216、4.391,P值分别为 0.005、0.026,小于 0.05。Ducan 对比表明,配方F与配方D、配方E之间和配方D与配方E、配方G间开始出菇时间无显著性差异,但配方G出菇时间显著早于配方E;配方D与配方G、配方F、配方E之间以及配方E、配方F之间出菇期无显著性差异,但配方G出菇期显著长于配方E。

2.2.2 不同培养用料量鲜菇产量差异

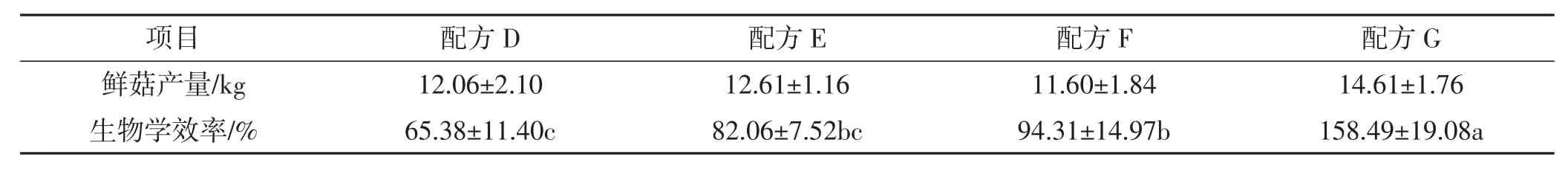

不同栽培用料量大球盖菇鲜菇产量及生物学效率的差异见表3。

表3 不同栽培料用料量对大球盖菇鲜菇产量及生物学效率的影响Tab.3 Effect of different amount of substrates on the yield and biological efficiency of fresh Stropharia rugosoannulata

由表3可知,不同栽培用料量鲜菇产量为配方G>配方E>配方D>配方F,生物学效率配方G>配方F>配方E>配方D,表现为随着投料量减少其生物学效率增高。方差分析结果表明,鲜菇产量不同培养用料量间不存在显著性差异 (F=2.299,P=0.129>0.05),但生物学效率存在显著性差异 (F=32.236,P=0<0.05)。Ducan对比表明,配方E与配方D、配方F之间无显著性差异,但配方G显著高于配方F、配方E,配方F配方显著高于配方D;配方G栽培用料量最少,鲜菇产量和生物学效率却最高。

大球盖菇是一种耐湿性很强的中温菌[3-4],水分与温度是大球盖菇产量、菇期的主要影响因子[4-5]。试验地油茶郁闭度仅0.3,遮荫效果差,未采取遮荫降温等措施,也未进行人为水分管理,大球盖生长所需水分完全依靠自然降水。因此试验地的降雨量与气温成为大球盖菇菇期与产量的主要影响因子。

2.3 气温和降雨量对出菇期的影响

2.3.1 降雨量对菇期的影响

试验地为山地,降雨量过大时,山地漫坡与汇水沟排水容易,不会因积水而影响大球盖菇的生长,因此降水量大小及频度成为大球盖菇生长水分需求的制约条件。以大球盖菇出菇期(4月5日~5月20日)前15 d(3月21日~4月5日) 至出菇结束后15 d(5月21日~6月4日)) 日期为横坐标,配方A~配方G日总鲜菇产量、试验地日降雨量为纵坐标,试验地降雨量对大球盖菇生长需求水分影响见图3。

图3 日降雨量与菇期的关系图Fig.3 The relationship between daily rainfal amount and the period of fruiting body

从图3可知,出菇期前15 d降雨13 d,日降雨频度86.7%,日平均降雨量为8.8 mm,最大未降雨间隔时间仅为1 d。出菇期44 d降雨32 d,日降雨频度72.7%,日平均降雨量6.7 mm,最大未降雨时间间隔为4 d,分别为4月6日~4月9日和5月2日~5月5日。出菇结束后15 d降雨11 d,日降雨频度73.3%,日平均降雨量6.7 mm,最大未降雨间隔时间5月24日~5月25日,间隔2 d。综上,平均日降雨量为出菇期前15 d>出菇期≈出菇结束后15 d,最大未降雨间隔时间为出菇期>出菇结束后15 d>出菇期前15 d。由此可见,出菇前期与出菇结束后15 d水分条件皆优于菇期。降水量不是当地出菇期长短的影响因素。

2.3.2 气温对鲜菇产量和出菇期的影响

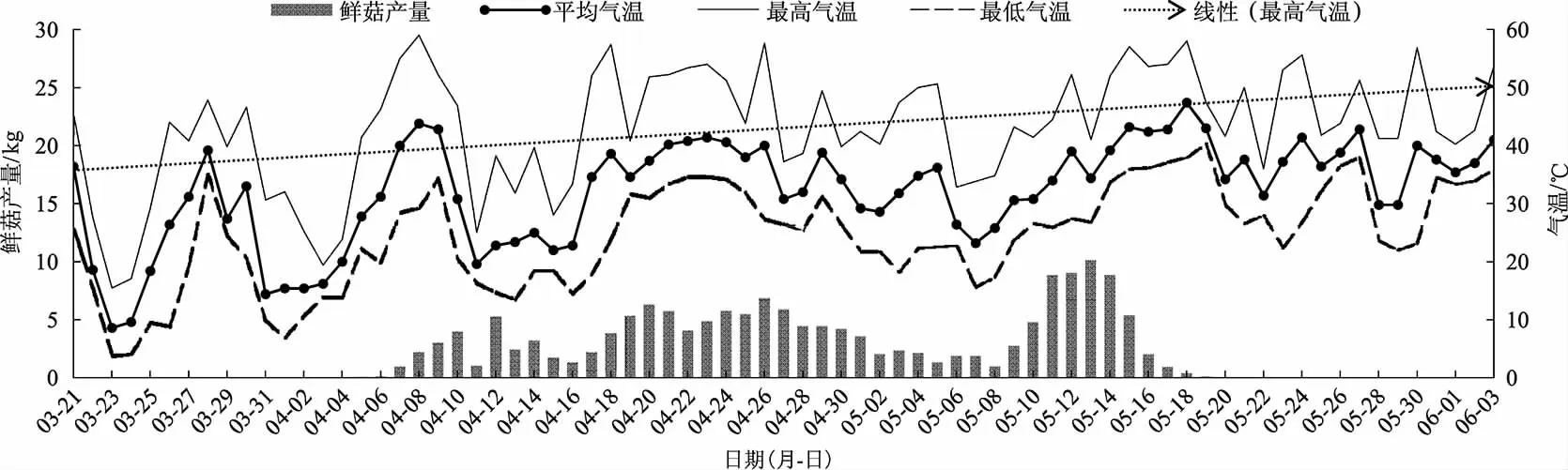

以大球盖菇出菇期前15 d~出菇结束后15 d为横坐标,配方A~配方G日总鲜菇产量,试验地当地日最高气温、平均气温、最低气温为纵坐标,气温对出菇的影响见图4。

图4 气温对鲜菇产量及菇期的影响Fig.4 Effect of temperature on the yield and period of fresh fruiting body

由图4可知,出菇期4月6日~5月19日,历期44 d,采菇潮数三潮。其中第一潮为4月6日~4月17日,历期12 d,鲜菇总产量54.45 kg,占鲜菇总产量326.75 kg的16.7%;第二潮为 4月 18日~5月8日,历期21 d,鲜菇产量170.70 kg,占鲜菇总产量的50.9%;第三潮为5月9日~5月19日,历期11 d,鲜菇产量105.95 kg,占鲜菇总产量的32.4%。

出菇前后,随时间推移,日最低气温、平均气温、最高气温均持续升高;最低气温出现在出菇期前的3月23~3月24日,2 d最低气温<4℃,由此可见,低温不是菌丝停止生长及死亡造成出菇期结束的原因;至出菇结束前的5月15日~5月18日,气温持续上升,4 d平均气温21.6℃,平均最高温度达27.8℃,特别是5月18日,日最高气温达到29℃;按地表温度与气温的相关关系判定,在中午12时左右地表温度己超过35℃。因此,持续高温是造成大球盖菇菌丝死亡和子实体无法形成的主要原因。

大球盖菇栽培覆土厚度一般为3 cm~4 cm[6-7],其培养基质温度接近于浅层地表温度。尚凯锋[8]以广西南宁地区为例,通过回归分析方法得到地表气温差随时间变化的动态拟合关系研究表明,地表与空气温差变化幅度大致在0℃~15℃,以中午12时温差最高,地表温度比气温高10℃以上,但地表温度与气温存在正相关且相关高度一致性;姜艳丰[9]研究也表明,地表温度与气温存在高度正相关。因此,研究结果说明,运用气温的变化规律来揭示温度对大球盖菇出菇期的影响方法是合理的。大球盖菇菌丝生长温度4℃~32℃,最适温度20℃~24℃,在低温下,菌丝生长缓慢但不影响生活力,所以大球盖菇可安全过冬。而在高温下,特别达35℃以上,菌丝全部死亡。子实体形成要求温度4℃~28℃,最适温度18℃~23℃。温度超过30℃,子实体原基难以形成[5]。

3 结论

大球盖菇属草腐菌,对纤维素和半纤维素的分解能力较强[3],对营养要求不高,需求以碳源和氮源为主,所需碳素可从栽培原料稻草等中获取[5]。大球盖菇菌丝在3种旱粮秸秆培养料配方上生长良好,且具有较好的产量。研究表明,各培养料配方对开始出菇时间、出菇期、出菇结束时间的影响不存在显著性差异;鲜菇产量和生物学效率不存在显著性差异。

正常年份,试验当地天然降水能满足大球盖菇对水分的需求,出菇期的长短主要取决于当年的气温变化,出现持续极端高温导致菇期结束。试验研究表明,日平均气温持续20℃以上或极端气温持续27℃3 d以上是出菇期结束的主要征兆。

大球盖菇培养料偏少,养分不足将影响其产量;原料过多时却受出菇期的限制,营养无法充分利用,造成浪费[10]。试验表明,培养用料量 15 kg·m-2~30 kg·m-2,鲜菇产量无显著性差异,生物学效率随投料量的增加而降低;出菇期结束后试验地尚存有未完全分解的栽培用料,说明受到出菇期限制,投料量过大,基质无法得到完全转化。培养料的投入量应根据当地出菇期的培养料的分解量来确定。

当前,我国高度重视国家粮油安全,在全国各地油茶适种区种植大面积的油茶林。部分油茶幼龄林地基础设施薄弱,实行水分、温度控制等大球盖菇栽高产培措施难以实施。充分利用当地的气候条件,采用轻简式栽培不乏为一条好途径。试验根据仅对大球盖菇栽培用料 15 kg·m-2~30 kg·m-2对鲜菇产量的影响进行研究,需对15 kg·m-2以下栽培用料量进一步研究。