低聚果糖通过调整肠道菌群改善川崎病小鼠冠状动脉损伤的机制

钱范宇,章启豪,岑建柯,周锦慧,李睿心,叶子,吴梦涵,王方岩,褚茂平,张春祥

1.温州医科大学附属第二医院育英儿童医院 儿童心血管内科,浙江 温州 325027;2.温州医科大学病理生理学教研室,浙江 温州 325035

川崎病(Kawasaki disease,KD)是一种好发于6个月至2岁婴幼儿,以全身血管炎症为主要病变的急性获得性心血管疾病[1-2]。其最主要的并发症为冠状动脉病变,一直未经治疗的KD有25%的病例会发展成为冠状动脉瘤,威胁患儿生命健康[3]。目前KD的发病原因及内在机制仍未被完全阐明。有研究认为,免疫系统的异常激活、炎症因子的级联放大效应为其中比较重要的病理机制,而巨噬细胞作为KD血管炎症的驱动因素尤为重要[4-6]。

肠道微生态是微生物、细菌、病毒、原生动物和真菌,以及它们在胃肠道中存在的集体遗传物质的总和[7]。研究表明,许多全身性疾病的发生发展与肠道微生态的变化密切相关。有学者对KD患儿的肠道菌群16S测序发现,KD肠道菌群存在明显失衡,主要表现为有害菌(如链球菌属、肠球菌属)的增加和有益菌(如乳酸杆菌属)的减少[8-10]。但目前针对肠道菌群与KD冠状动脉损伤程度的研究鲜有报道。

低聚果糖(fructo-oligosaccharide,FOS)是一种益生元,能促进肠道内产短链脂肪酸(shortchain fatty acids,SCFAs)益生菌的增殖,抑制有害菌的生长,保持肠道微生态的平衡[11]。其中最主要的3种SCFAs乙酸、丙酸、丁酸已被证实可以通过多种机制抑制炎症,影响全身疾病如炎症性肠病、胰腺炎、动脉粥样硬化等的发生发展[12-15]。而对于KD来说,SCFAs在肠道内的含量变化是否会改变KD冠状动脉的病理损伤,尤其是冠状动脉炎症性病变仍需进行探究。本研究探讨FOS是否通过调整肠道菌群改善KD小鼠冠状动脉损伤,并对其机制进行研究。

1 材料和方法

1.1 材料 清洁级C57BL/6雄性小鼠30只,体质量18~20 g,4~6周龄,由温州医科大学实验动物中心提供,动物许可证号码:SYXK(浙)2018-0017。HE染色试剂购自北京索莱宝有限公司,CD68一抗试剂购于美国Proteintech公司。

1.2 方法

1.2.1 KD小鼠动物模型的建立:按照文献KD模型造模方法[16-17],采用白色念珠菌细胞壁水溶性成份(candida albicans cell wall extracts,CAWS)腹腔注射[4 mg/(只·d),连续5 d],建立KD小鼠模型。小鼠随机分为正常对照组(PBS组),KD造模组(CAWS组),FOS+KD造模组(FOS组)3组,每组10只。以相同方式腹腔注射PBS后正常饲养作为正常对照。FOS组除了饲料中加入了5%的FOS外,其余同CAWS组。造模过程中,每天对小鼠进行两次检查,特别关注特定的疾病体征,包括体质量减轻>10%、活动能力下降、皮毛皱褶、驼背步态、不活动或进食和饮水困难。如果在任何时候出现两种或两种以上的症状,就用戊巴比妥钠将动物进行人道处死。造模完成后28 d处死各组小鼠,每只小鼠取2份粪便样本,立即液氮冷冻,及时送检。取心脏组织置于-80 ℃环境保存。

1.2.2 HE染色:按照HE试剂盒说明书,对各组小鼠心肌切片进行染色,观察冠状动脉的炎症情况。

1.2.3 组织免疫荧光染色:心肌组织进行常规石蜡包埋、切片、烤片步骤。浸泡二甲苯15 min 2次后,梯度水化,PBS洗2次5 min后进行高压抗原修复,后用5% BSA封闭,最后用CD68(1:100,美国Proteintech公司)处理,4 ℃冰箱过夜。第2天取出复温30 min,PBS洗3遍后,加荧光二抗37 ℃避光孵育1 h,PBS清洗3遍后加DIPI荧光淬灭剂封片,镜检。

1.2.4 粪便16S rRNA检测:每只小鼠的粪便送至北京诺和致源科技股份有限公司,运用高通量测序技术,进行16S rRNA V3和V4区扩增和测序,并在其Illumina MiSeq测序平台进行分析。

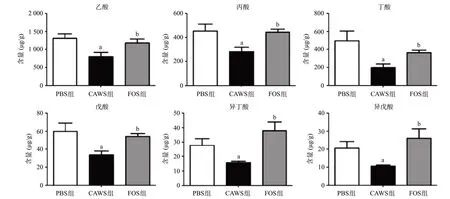

1.2.5 粪便SCFAs含量测定:取样本50 mg,加50 μL 15%磷酸,再加上125 μg/mL的内标(异己酸)溶液100 μL和乙醚400 μL匀浆1 min,于4 ℃12 000 r/min离心10 min,取上清液。运用气相色谱与质谱联用技术(GS-MS)检测方法,对粪便中SCFAs乙酸、丙酸、丁酸、戊酸、异丁酸、异戊酸的含量进行检测。

1.3 统计学处理方法 采用SPSS21.0软件进行分析。计量资料以±s表示,多组比较采用单因素方差分析。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

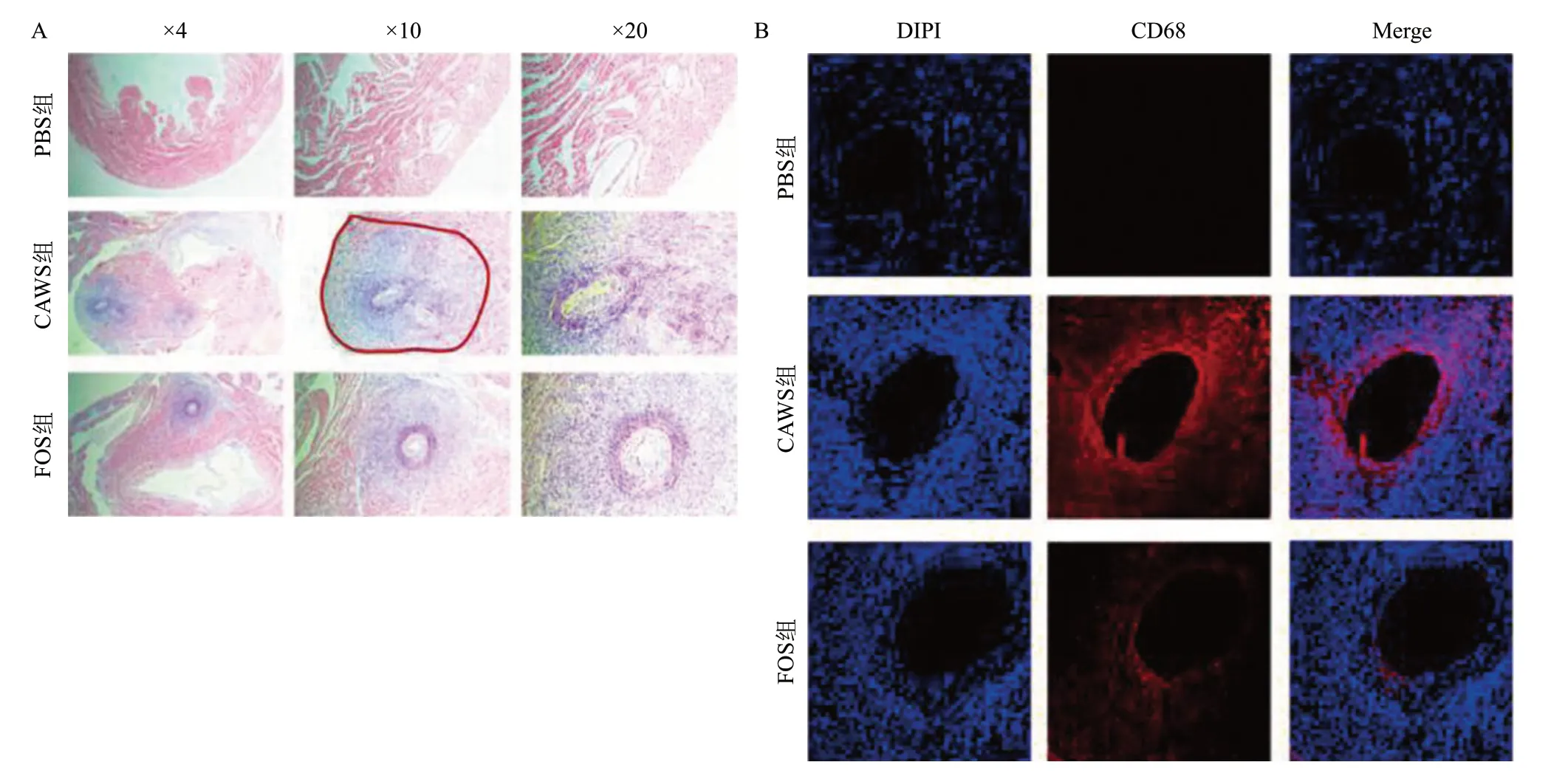

2.1 FOS减少KD冠状动脉炎症浸润,改善病理损伤各组小鼠心肌冠状动脉HE染色发现,CAWS组小鼠冠状动脉结构与PBS组不同,出现水肿增厚和管腔缩小的变化,且周围原本正常的心肌组织已完全消失,取而代之的为大量染色较深的单核细胞等炎症细胞,提示冠状动脉损伤严重(见图1A)。免疫荧光显示CAWS组冠状动脉周围CD68荧光强度(红色)明显增强(见图1B),说明巨噬细胞浸润明显,炎症较为严重。FOS处理后冠状动脉周围损伤明显减轻(见图1A),巨噬细胞荧光强度减弱,浸润范围缩小(见图1B)。

图1 各组心肌冠状动脉HE染色(A)和CD68组织荧光染色(B)

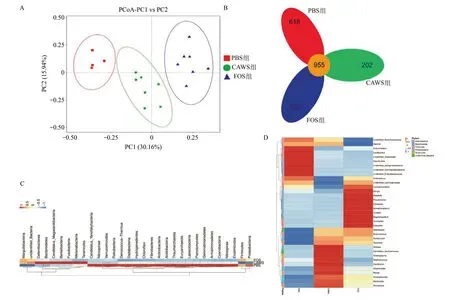

2.2 FOS改善KD小鼠肠道菌群变化 通过对小鼠粪便细菌的16S rRNA的V3-V4区段进行高通量测序,结果显示CAWS组的肠道菌群与PBS组的明显不同,菌群组成形成差异(见图2A),菌群种类下降(见图2B)。通过热图在门水平和属水平同样能发现CAWS组肠道菌群相较于PBS组出现紊乱(见图2CD)。KD造模的小鼠在加入FOS后,肠道菌群出现明显的调整,厚壁菌门(Firmicutes)比例重新上升(见图2C),其中能发酵产生SCFAs的菌属Klebsiella、Lachnospiraceae、Citrobacter等出现上升(见图2D)。

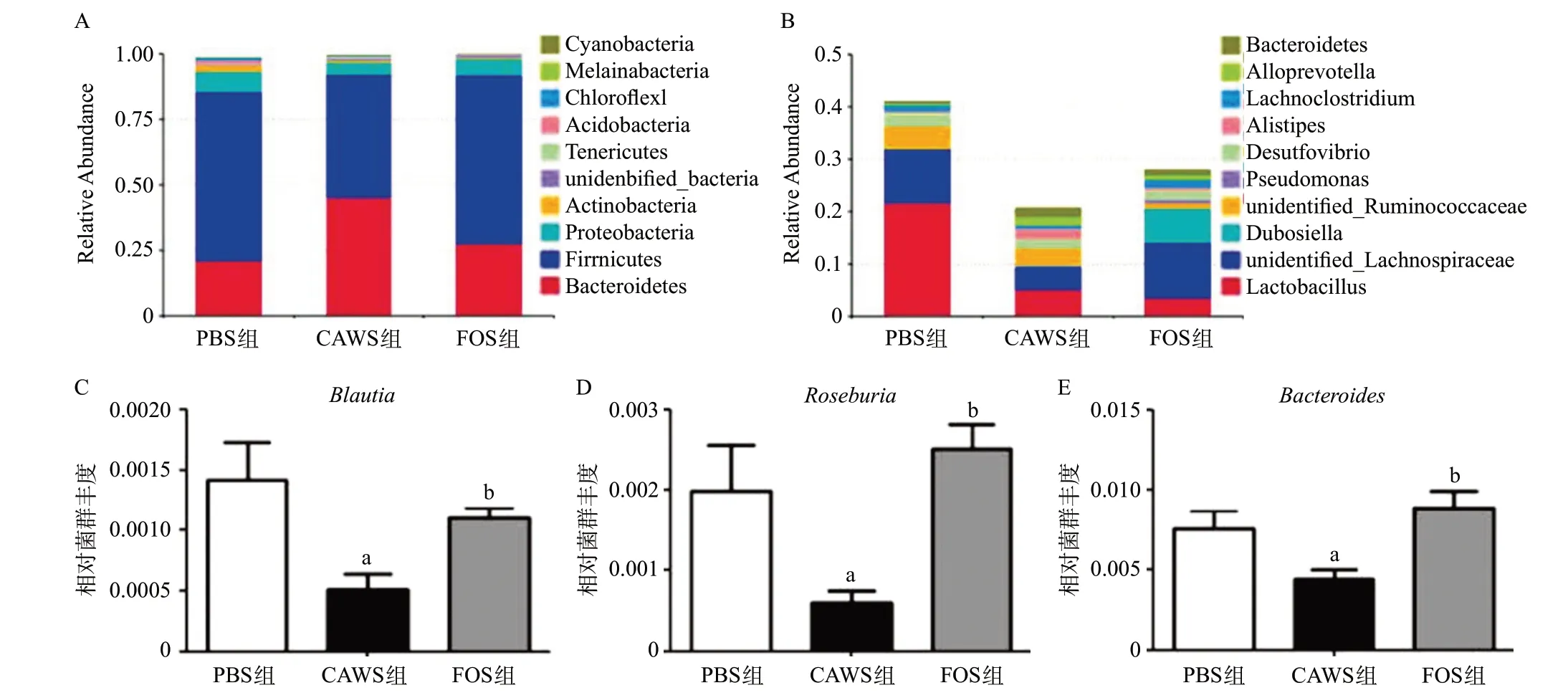

2.3 FOS上调了肠道菌群中产SCFAs的菌群比例已知厚壁菌门是产SCFAs菌群较为集中之处,于是我们观察到在门水平上,FOS组的菌群比例接近于PBS组。与CAWS组相比,FOS组中厚壁菌门出现上升,拟杆菌门(Bacteroidetes)出现下降(见图3A),且发酵碳水化合物产生SCFAs的毛螺旋菌属(Lachnospiraceae)出现明显的上升(见图3B)。通过对前40种差异菌属中的产SCFAs菌进行分析,我们发现CAWS组中产生SCFAs的细菌Blautia、Roseburia、Bacteroides明显减少,FOS干预后出现明显的上升(见图3C-E)。

2.4 FOS提高了SCFAs产量 为了更加直观地了解产SCFAs菌种差异是否确实影响肠道内SCFAs的含量,我们用GS-MS法直接测定粪便中乙酸、丙酸、丁酸、戊酸、异丁酸、异戊酸的含量,结果显示,相对于PBS组,CAWS组所检测的SCFAs均出现降低(P<0.05),经FOS处理后,这些SCFAs含量显著增加(见图4)。

3 讨论

肠道菌群对机体生理功能和各系统器官疾病的发生发展均有十分重要的影响。在心血管炎症方面,已有广泛研究明确了菌群是重要的参与者。6个月至3岁是肠道微生态构建的关键时期,也是KD的高发期,这提示肠道菌群与KD之间很可能存在密切的联系。前期的研究已发现KD患儿的菌群与正常儿童相较具有显著的差异[9-10],但这种差异与KD严重程度的相关性仍有待明确。

FOS是一种生产商品化并且应用广泛的益生元,在肠道内能促进有益菌的生长。FOS通过调整肠道菌群组成,增加SCFAs等有益代谢产物生成,从而增强肠道免疫屏障。有报道称定期摄入足够的FOS对肠胃疾病、肥胖、腹泻、骨质疏松、动脉粥样硬化和2型糖尿病等疾病均有益处[11]。而FOS是否有益于KD,目前未见此方面的研究。我们发现给KD小鼠摄入定量的FOS后,其冠状动脉周围病理损伤明显减轻,巨噬细胞的浸润情况也明显缓解。为深入探究KD小鼠是否确实存在肠道菌群紊乱的情况,以及FOS的摄入是否重新调整菌群结构,我们采用16S rRNA测序技术检测小鼠粪便中的菌群组成情况,结果显示KD小鼠的肠道菌群与正常小鼠肠道菌群存在较大差异,出现明显的紊乱现象;而加入FOS后,肠道菌群比例重新趋于正常。有研究显示来自厚壁菌门的Phascolarctobacterium、Roseburia、Blautia、Faecalibacterium、Clostridium、Subdoligranulum、Ruminococcus、Coprococcus属以及来自拟杆菌门的Bacteroides属共9个菌均属具有产生SCFAs的能力,属于有益菌群[18]。以此为参照,本研究关注到前40个各组差异最明显的菌群中,CAWS组产SCFAs的菌群均下降,加入FOS后部分产SCFAs菌群上升。SCFAs的结果提示,在FOS处理后确实提高了粪便中SCFAs含量。以此我们认为,FOS可能通过提高肠道内产SCFAs有益菌群的比例,减轻KD的冠状动脉损伤。

图2 小鼠粪便16S rRNA高通量测序

图3 各组肠道菌群差异

图4 各组粪便中SCFAs的含量

近年,SCFAs,特别是乙酸、丙酸、丁酸的抗炎效应已得到广泛的认可。在心血管疾病方面,BARTOLOMAEUS等[19]在小鼠的高血压模型中发现,SCFAs(如丙酸)的抗炎作用显著减少了效应记忆T细胞和Th17细胞的数量,从而减轻高血压造成的心血管损伤。Casp1-/-小鼠中产生SCFAs的微生物群减少,进而导致盲肠中微生物来源的丙酸、乙酸和丁酸减少,从而加速炎症和动脉粥样硬化的发生[20]。丁酸也可以通过抑制氧化应激和炎症,抑制血管平滑肌增殖,对心血管产生保护作用,如抑制动脉粥样硬化斑块的形成,调节血压等[12,14]。目前SCFAs在KD中的研究甚少,近期有报道发现,肠道内的SCFAs特别是丁酸产量下降造成的Th17/Treg失衡,可导致KD的高细胞因子血症的发生[21]。我们通过实际测量粪便中的SCFAs确实发现在FOS处理后所有SCFAs上升,故本研究中FOS可能是通过提高肠道内有抗炎能力的SCFAs,来缓解KD冠状动脉损伤情况。目前研究表明SCFAs的抗炎效应主要是通过G蛋白偶联受体通路完成,如乙酸和丁酸作用于GPR41和GPR43,丁酸则通过丁酸的特性受体GPR109A或者GPR43发挥作用[22-24]。此外,组蛋白去乙酰化酶的抑制作用也是丁酸抑炎的途径之一[25]。丁酸因在心血管系统疾病中表现出显著的抑炎作用,故我们推测可能是丁酸在KD中发挥了作用,但具体机制还有待进一步探索。

综上所述,FOS能恢复KD炎症小鼠的肠道微生态,增加有益菌群,特别是产SCFAs菌,从而提高肠道内SCFAs浓度,减轻巨噬细胞浸润造成的KD冠状动脉损伤。