企业吸收能力研究的国际前沿与动态分析

摘 要:在知识经济的浪潮下,企业吸收能力是提升其核心竞争力、创新绩效乃至企业价值的关键,国际上对企业吸收能力的研究呈现出持续增加的趋势。以吸收能力(absorptive capacity)为主题词,限定研究对象为企业,以Web of Science核心合集数据库收录的2011—2021年间3 668篇SSCI文献为样本,通过文献计量分析和引文内容分析,研究发现:技术转移、知识管理、开放式创新和探索开发四大聚类是企业吸收能力研究的国际前沿领域。内部研发、外部知识搜索等是企业吸收能力的重要影响因素,创新绩效、财务绩效等是企业吸收能力的关键结果变量。基于动态能力理论和知识基础观理论,最新研究重点关注开放式创新和知识管理活动。未来研究可以进一步挖掘外部知识、突破性创新和企业创新绩效。

关 键 词:企业吸收能力;文献计量分析;聚类分析;内容分析

DOI:10.16315/j.stm.2021.06.006

中图分类号: F272

文献标志码: A

International frontier and dynamic analysis of absorptive capacity of enterprises

ZHANG Jia-qian

(School of Business, Jiangnan University, Wuxi 214122, China)

Abstract:In the wave of knowledge economy, absorptive capacity of enterprises is the key to improve their core competitiveness, innovation performance and enterprise value. The international research on enterprise absorptive capacity shows a continuous increasing trend. This paper takes absorptive capacity as the key word, limiting the research object to enterprises, and taking 3 668 SSCI literatures from 2011 to 2021 collected by web of science core collection database as samples. Through bibliometric analysis and citation content analysis, it is found that the four clusters of technology transfer, knowledge management, open innovation and exploration and exploitation are the international frontier fields of enterprise absorptive capacity research. Internal R&D and external knowledge search are important influencing factors of enterprise absorptive capacity, while innovation performance and financial performance are the key outcome variables of enterprise absorptive capacity. Based on dynamic capability theory and knowledge-based view theory, the latest research focuses on open innovation and knowledge management activities. Future research can further explore external knowledge, radical innovation and innovation performance of enterprises.

Keywords:enterprise absorptive capacity; bibliometric analysis; cluster analysis; content analysis

在知識经济时代,企业的竞争优势不再以获取土地、原材料和廉价的劳动力等有形的生产要素为主,而是以获取知识和技术为基础。通过获取和利用知识提升学习能力和发展能力,并最大限度地减少技术不确定性是现代企业制胜的关键。在这一背景下,Cohen等[1]提出吸收能力(absorptive capacity)的概念并将其定义为“企业识别新的外部信息的价值并吸收它,再将其应用于商业目的的能力”。在企业发展过程中,超群的吸收能力使组织更好地收集、分析、理解和使用外部信息。在信息技术迅猛发展和普及的时代,作为经验和知识载体的信息资料代表着潜力和效益,前沿、及时、准确的信息是企业的命脉和武器,对其生产制造、营销策划、客户关系、财务管理等方面均有明显的助推作用。因此,企业吸收能力是提升其运营管理和整体绩效的关键所在。从长远的角度来看,企业吸收能力是保持竞争优势和坚持可持续性发展的重要因素。近二十年来,国内外学者也更为频繁地通过企业吸收能力这一概念来分析企业战略、企业创新等问题,从吸收能力的维度划分到影响吸收能力的因素和吸收能力带来的结果,相关领域涌现出大量研究成果,使探索企业吸收能力的重要性在组织管理各个领域得到充分体现。但是,众多研究视角不同且结论不同,企业吸收能力相关研究的演变与发展仍缺乏总结和提炼,并且针对企业吸收能力未来研究方向缺少分析和预测。B14FEF28-5805-4608-99A4-767255C25CA1

鉴于此,本文运用文献计量分析法和引文内容分析法,科学系统地对与企业吸收能力相关的国际高水平文献进行分析,通过关键词共现网络和聚类图总结企业吸收能力目前研究热点,以2011—2021年高被引文献和最新文献为基础,探索企业吸收能力的前因后果,并通过突发词与战略图分析探索企业吸收能力未来研究方向,以期对该领域学术发展提供参考,并有助于企业实践管理活动。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

本文数据来源为Web of Science核心合集数据库中的SSCI文献,以“absorptive capacity”为主题词,限定研究对象为“firm or enterprise or company or corporation”等,同时限定文献类型为“Article”,并将研究领域设置为“Management or Business or Economic”,时间跨度设定为2011—2021年,最终共得到3 668篇相关文献。

1.2 研究方法

本文采用文献计量分析法和引文内容分析法。文献计量分析采用的可视化软件主要包括Netdraw和VOSviewer。其中Netdraw用于提取企业吸收能力研究的关键词并进行词频统计,进而生成关键词相似矩阵,用于绘制关键词共现网络,通过关键词节点和连接线条进行共词分析;而VOSviewer是近几年文献计量学中极具影响力的关键词聚类分析软件,能够对关键词进行筛选并生成直观清晰的聚类图,以总结企业吸收能力领域的主题聚集圈。引文内容分析主要运用Sati软件统计出企业吸收能力研究领域国际高水平文献被引频次,对文献内容进行梳理和总结,以探究企业吸收能力研究的知识基础和发展前沿。

1.3 描述性分析

确定文献检索方法后,通过在Web of Science中搜索并统计企业吸收能力研究文献发表数量和被引频次,如图1所示。其中,柱形图和左侧纵轴表示文献发表数量,可以发现2011年企业吸收能力相关文献数量刚突破200篇,2016年迎来该研究的第1个高峰期,达到约350篇文献;2020年是企业吸收能力研究的繁荣时期,数量高达534篇。折线图和右侧纵轴代表被引频次,2011年被引频次只有141次,随后被引频次稳步上升,增速逐渐加快,2018—2021年尤其明显,2021年企业吸收能力研究被引频次高达25 767次。由此可见,企业吸收能力研究处于稳定的上升发展阶段,值得进一步挖掘和探索。

2 企业吸收能力研究关键词分析

2.1 共词分析

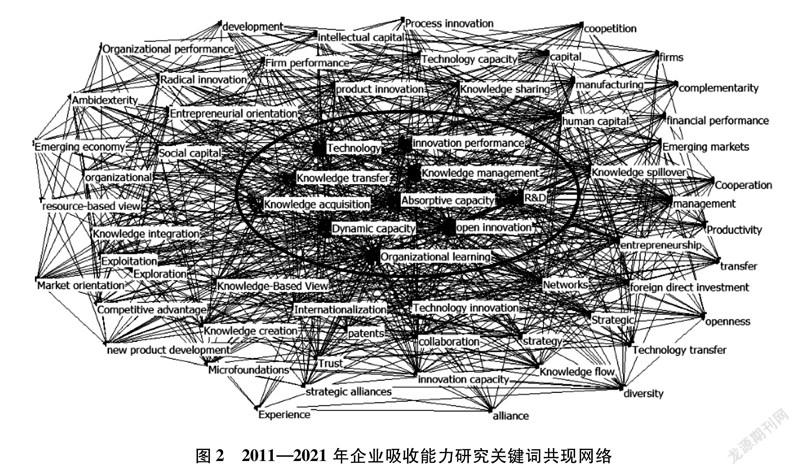

关键词是最能反映文献主题内容的学术词汇,通过关键词提取、挖掘和分析,能够提炼出相关领域研究方向和热点。首先,本文对2011—2021年企業吸收能力主题下3 668篇SSCI文献关键词进行单复数统一、学术用语统一、缩写词与全称合并、无效词剔除等处理。其次,“innovation”(创新)在“product innovation”(产品创新)、“technology innovation”(技术创新)、“process innovation”(过程创新)等关键词中反复出现;“knowledge”(知识)在“knowledge creation”(知识创造)、“knowledge acquisition”(知识获取)、“knowledge sharing”(知识共享)等概念中多次显现;以及“capacity”(能力)在“dynamic capacity”(动态能力)、“technology capacity”(技术能力)等词频统计中被重复计算,鉴于这些关键词涉及的研究领域较为广泛,无法聚焦于企业吸收能力主题,并且与各自领域中更为精准的学术用语存在包含关系,所以暂不包括在本研究的共词分析中。最终,本文统计出企业吸收能力研究关键词及其出现频次,并通过Netdraw软件绘制关键词共现网络,如图2所示。其中,核心词为“absorptive capacity”,位于共现网络中心,说明其中心度最高,以此为基础拓展出相关研究;词频排名前十的关键词布局在核心词附近,其位置距离网络中心越近,说明其中心度越高,与其他关键词联系越为紧密;其余关键词在椭圆实线框之外,出现频次较低,距离中心较远。

由图2可知,2011—2021年共现频次最高以及中心度较高的关键词有“knowledge transfer”(知识转移)、“knowledge management”(知识管理)、“knowledge acquisition”(知识获取)、“dynamic capacity”(动态能力)、“open innovation”(开放式创新)、“organizational learning”(组织学习)和“innovation performance”(创新绩效)等,说明在企业吸收能力研究领域,国内外学者更为关注企业的知识管理活动、学习能力与创新水平。

2.2 聚类分析

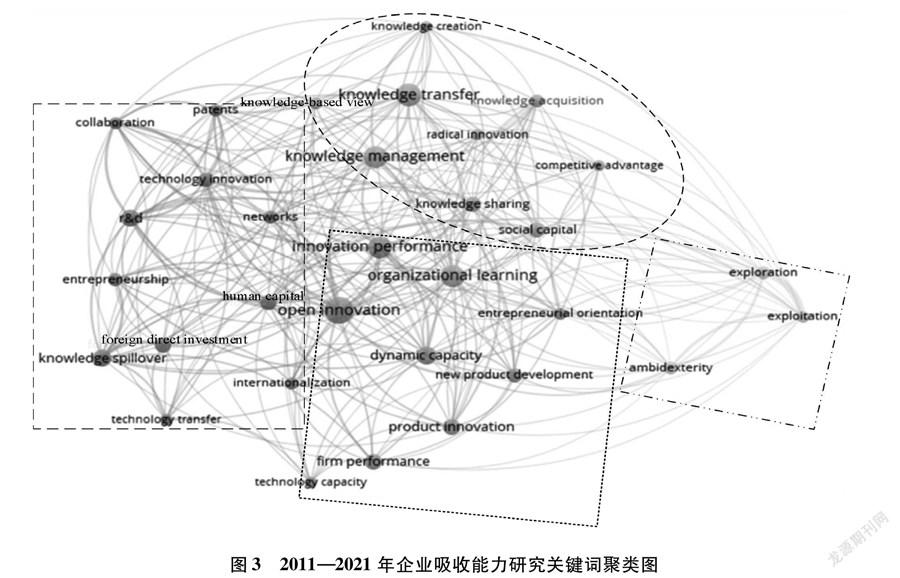

聚类分析是将关联强度较大的关键词聚集并归纳为一类的分析方法,由此可以进一步对企业吸收能力研究领域进行总结和提炼。本文首先剔除核心词“absorptive capacity”,其次剔除China、SMEs等非学术用语,然后选取词频大于35次的32个关键词进行分析,最终得到4个聚类,如图3所示。由图3可知,企业吸收能力研究和其他研究领域相互关联,部分研究主题是企业吸收能力的前因变量,而部分研究流派是其结果变量。

2.2.1 聚类一:技术转移

技术转移领域强调通过知识溢出和对外直接投资进行合作研发和技术创新。该聚类中的关键词主要有“technology transfer”(技术转移)、“knowledge spillover”(知识溢出)、“foreign direct investment”(对外直接投资)、“collaboration”(合作)、“R&D”(研发)等。B14FEF28-5805-4608-99A4-767255C25CA1

该类研究主要涉及技术外溢效应理论。技术外溢效应被视为对外直接投资影响东道国经济发展和技术创新的重要方式之一,其影响效果也取决于东道国自身经济实力和综合吸收能力。Girma[2]将技术转移描述为一个非线性过程。其中对外直接投资的影响可能是消极的、积极的或中性的,这取决于企业吸收能力的程度,即更强的吸收能力通常会加速跨国公司的技术外溢效应,但是随着企业吸收能力的提高,技术外溢的增长速度会降低。部分学者研究发现,技术转移更可能发生在垂直关联的行业之间,而不是同一行业内部,因为企业需要防范核心知识泄漏给竞争对手的潜在危害,反而更倾向于将技术转让给供应商,从而以较低的价格从供应商处获得更高质量的投入。

由此可见,知识技术外溢效应在企业吸收能力研究领域受到广泛关注,尤其是上下游企业以及不同行业和地区的技术外溢的门槛回归分析,是值得探讨的研究方向。

2.2.2 聚类二:知识管理

知识管理领域包括知识获取、知识创造、知识共享、知识转移等行为。该聚类中的关键词主要有“knowledge creation”(知識创造)、“knowledge transfer”(知识转移)、“knowledge acquisition”(知识获取)、“knowledge management”(知识管理)、“knowledge sharing”(知识共享)等。

该类研究主要涉及知识基础观理论。Grant[3]将企业概念化为一个整合知识的机构,认为知识是企业最为重要的战略资源,也是企业竞争优势的主要来源。而吸收能力是发展和增加企业知识基础的关键,尤其在知识密集型企业中。企业中的个人是知识创造的主要行动者,企业的主要目标是知识利用和知识管理,其中知识转移是一家企业被另一家企业的经验技能所影响的过程,企业间的地理距离、接收企业的知识吸收能力、企业具备的知识类型和知识存量等均为影响知识流动和技术交流成功的重要因素。

由此可见,知识是企业吸收能力研究的核心,众多研究以企业知识吸收能力为出发点,聚焦于知识吸收的前因和后果变量,以进一步拓展目前的研究热点。

2.2.3 聚类三:开放式创新

开放式创新领域强调通过动态能力的构建进行新产品研发以提高技术水平和创新绩效。该聚类中的关键词主要有“open Innovation”(开放式创新)、“new product development”(新产品开发)、“product innovation”(产品革新)、“innovation performance”(创新绩效)等。

该类研究主要涉及动态能力理论。动态能力理论由Teece于1997年提出,认为动态能力是企业随着时间的推移调整和增强其核心竞争力的潜在能力。企业吸收能力本质上具备动态能力的特征,企业通过不断吸收外部知识,逐渐更新其内在知识库,以此进行开放式创新并开发新产品。已有研究从动态能力的视角研究内向型开放式创新和外向型开放式创新对企业创新绩效的作用机制,认为动态能力包括吸收能力、创造能力和整合能力等多项能力与过程,同时West等[4]也将开放式创新视为线性过程,包括获得创新、整合创新、商业化外部创新和企业及其合作者之间的互动,发现开放式创新的每个阶段都有其特定的影响机制和边界条件,不同的能力水平推动不同的创新阶段。

由此可见,在开放式创新战略之下,动态能力是导致企业创新绩效存在差异的重要因素。企业吸收能力影响动态能力,进而影响产品革新和开放创新的过程有助于深入解读企业创新绩效提升的机制路径。

2.2.4 聚类四:探索开发

探索开发领域强调对探索与开发的平衡以及对双元创新战略和专业化创新战略的选择。该聚类中的关键词主要有“exploration”(探索)、“exploitation”(开发)、“ambidexterity”(双元性)。

该类研究主要涉及组织学习理论。探索主要指研究未知事物,是基于新知识的学习过程;而开发是指开拓、收集、整理以达到利用的目的,是基于现有知识的挖掘过程。组织学习理论建议企业从内部和外部活动中获取经验和知识,内部活动通常指内部研发,外部活动包括探索不同的领域,和不同的群体合作。因此,组织学习通常分为组织内学习和组织间学习。在组织内部,企业可以通过奖励机制等将个体学习转化为组织学习,战略灵活性会影响组织内学习的效果[5]。在组织外部,Tsai[6]认为占据网络的中心位置,有利于企业和其他组织建立亲密关系,并且学习到它们探索和开发的新知识,从而有更强的适应能力、创新实力和商业产出。

由此可见,学者多将企业吸收能力与双元学习和探索开发紧密联系在一起,权衡探索与开发对企业发展的不同助推作用,并考虑基于探索开发的双元战略或专业化战略,以进一步探讨企业吸收能力作为一种认知资源对战略选择的影响。

3 企业吸收能力研究文献分析

3.1 高被引文献分析

对企业吸收能力研究领域,2011—2021年发表的论文中被引频次最高的10篇文献进行深入分析,有助于探索近年来该领域的研究方向和重点。同时,重点关注近3年高被引文献,发现企业吸收能力研究领域主要集中于开放式创新、知识管理和探索开发三大聚类,如表1所示。

3.1.1 开放式创新

开放式创新研究主要关注其概念本身以及实现过程。Huizingh[7]认为开放式创新的基本前提是具备开放创新过程,包括内向开放创新和外向开放创新,前者是指对外部知识的内部利用,后者是指对内部知识的外部利用。同时,开放式创新的有效性依赖于企业内部和外部环境,包括与人口统计和战略相关的企业特征,以及市场和行业环境。而West[4]构建了开放式创新四阶段模型,包括如何从外部来源获得、集成并商业化创新,以及在企业与其合作者之间进行互动。其中集成与整合外部创新的最佳方式是将其完全内化,较强的吸收能力有助于企业利用外部创新,并且企业动态能力加速了外部知识的商业化,放大了外部知识对企业创新绩效和财务绩效的好处。B14FEF28-5805-4608-99A4-767255C25CA1

近年来,该领域最新研究基于人力资本理论,重点研究了企业中的员工特征在预测企业层面开放性方面的作用,发現员工知识多样性有利于员工个人知识吸收能力。当个人层面聚合至企业层面时,员工知识吸收能力将提升企业吸收能力,进而促进企业开放式创新[8]。Singh等[9]将研究视角聚焦于企业中的高管,发现高层管理人员的知识价值影响企业知识共享实践,从而影响开放式创新和组织绩效。2020年最新研究将企业吸收能力置于开放式创新不同背景之下。首先,Gabriele[10]和Ferraris[11]基于跨国公司背景,探讨了跨越企业、行业和国界的交叉开放创新行为。其次,鉴于大数据、人工智能、云计算和区块链等数字技术的大规模传播,Urbinati[12]重点研究了数字化转型背景下的企业发展其新兴技术的方式,并强调在组织和流程层面进行管理变革,以支持其开放式创新流程。同时,在倡导环保主义的新时代,绿色创新实践已经成为不可避免的行动。Cheng等[13]基于能力理论,探究企业吸收能力如何与内向开放创新和外向开放创新战略相结合,为企业在动态环境中提升可持续发展意识和生态创新绩效提供参考建议。

3.1.2 知识管理

企业吸收能力是指企业识别、吸收和利用环境知识的能力,其目的是自主产生和外部吸收新知识。由此,Lewin[14]在2011年提出了企业内部吸收能力和外部吸收能力概念,即企业从内部发起变革和创造知识,以及从外部环境中识别机会和吸收想法的2种能力,并且强调了平衡内部知识创造过程与吸收外部知识的重要性。在此基础上,Zhou[15]根据企业现有知识基础,探讨知识存量与知识整合机制的相互作用,即企业知识的水平广度与垂直深度和企业内部知识共享以及外部知识获取的共同影响作用,其中内部共享可以巩固现有知识基础,并激发突破性创新想法的诞生;而外部获取是因为部分知识来源只能是客户、竞争对手和供应商等,不同利益相关者的信息反馈价值不容小觑。由此可见,知识管理领域强调内部知识和外部知识的互补作用以及知识存量和知识流量的交互影响。

最新研究基于知识基础观,提出企业业绩的基础在于其产生、组合和利用知识的能力。Xie[16] 剖析了企业潜在和现实吸收能力下4个维度之间的关系,发现企业知识转化能力和知识开发能力在知识获取和企业创新绩效之间以及知识吸收和企业创新绩效之间起到中介作用。而 Mukherjee[17] 通过超本地知识管理活动,探讨了国际化背景下的知识复制、提炼、更新和重组如何为企业创造出更多价值。Papa[18]认为人力资源管理能够促进企业知识管理。根据资源基础观理论,企业的知识基础存在于为企业工作的人之中,尤其是知识型员工是企业创新文化的先决条件,是企业必不可少的无形资产。人力资源管理实践营造了互相信任、合作并进的组织氛围,促进了组织人才自由创新的意愿,进而有利于企业知识获取、知识创造和知识吸收。因此,企业应注重人力资源管理实践活动,包括人员的招聘、培训、发展和激励,以及开放、平等、共享的社群构建。

3.1.3 探索开发

早期研究将企业吸收能力视为静态资源,进而发展为动态能力和连续过程,并逐渐被置于企业探索开发和组织学习的环境中进行研究。Vasudeva[19] 指出如果企业不能在内部产生所需的知识,就需要有足够的学习和吸收能力来探索开发新知识并有效地利用外部已有知识。其中横向吸收学习过程重点使用不同的知识,而纵向探索开发过程强调使用远距的知识,企业需权衡和平衡这两种学习方式。

最新研究将企业创新区分为基于探索的创新或基于开发的创新。Solís等[20] 研究发现,双元创新战略在高水平吸收能力下对企业绩效有更大的影响,而在低水平吸收能力下,基于探索或开发的专业化创新战略更为有效。在跨国公司背景下,Khan等[21] 专门研究了学习意图在将企业潜在吸收能力转化为现实吸收能力的过程中所发挥的中介作用,以及组织的学习意愿对探索性和开发性创新的影响,有利于帮助新兴经济体企业加强组织学习能力和吸收能力,并以此作为促进企业创新和提高其在跨国企业全球价值链中地位的路径。在组织文化背景下,Limaj[22] 研究潜在吸收能力和现实吸收能力对探索性和开发性创新的影响,发现在具有高度平衡的文化的组织中,不同类型的文化同时存在并被平等地对待,有利于组织知识的积累和组织吸收能力对创新绩效的正向影响作用。在市场营销背景下,Ho等[23] 将营销双元性视为营销活动中探索水平和开发水平的平衡值,发现充足的企业吸收能力有助于知识的开发和探索,将知识信息投入生产使用,有助于设计营销计划并提高销售业绩。

由此可见,企业吸收能力研究重心逐渐转移至开放式创新、知识管理和探索开发领域,尤其是开放式创新研究,在不同的背景之下,涌现出许多不同的研究视角并得到丰富的研究成果。同时,企业吸收能力研究均深入国际化背景,研究了跨国公司的开放创新、知识共创与探索开发,并且在人力资源管理理论日益完善的时代,将研究方向转移至员工需求、效能和行为,将个体吸收能力演化为组织吸收能力。与此同时,开放式创新、技术转移、知识管理和探索开发领域存在研究交集,例如:知识管理活动中的知识获取和知识吸收与由外到内的内向开放式创新具有相同的知识流动方向,国际化创新网络中的知识转移行为具有技术外溢效应等。

总而言之,最新文献已经不再孤立地研究某一聚类,而是将企业吸收能力研究下的四大聚类结合在一起,分析探索开发和知识管理对企业吸收能力的促进作用,以及企业吸收能力对开放式创新和技术转移的提升作用,如图4所示。

3.2 影响因素与结果变量文献分析

关于企业吸收能力的研究部分集中于其前因变量,部分聚焦于其后果变量。通过Sati软件和Web of Science核心合集数据库寻找2011—2021年企业吸收能力国际高被引文献进行分析,发现外部知识流入、外部知识搜索、企业先验知识库等是企业吸收能力的重要影响因素,创新绩效、财务绩效等企业绩效组成部分是企业吸收能力的结果变量。B14FEF28-5805-4608-99A4-767255C25CA1

3.2.1 影响因素

Cohen等最先从企业内部和外部2个角度探究提升企业吸收能力的关键因素。一般来说,组织实践具有内向和外向2个维度,一些实践可以提高组织内部效率,另一些有助于与外部建立联系。同样,内向型吸收能力与公司内部沟通的效率有关,外向型吸收能力与公司和外部知识来源的联系有关[24]。因此,一方面,企业内部研发投资对发展技术知识非常重要,不仅有利于组织产生新知识,还有助于提高组织的吸收能力,使组织能够更快地获取、转换和使用新类型的知识;另一方面,与当地合作伙伴的嵌入式关系使企业进一步扩大其内部知识库,并提高其吸收能力。Acs等[25]在知识溢出理论研究中,同样发现了研发对企业吸收能力的重要性,认为研发活动的水平越高,隐性知识的水平就越高,其吸收能力也越强。

后续研究主要以企业知识吸收能力为出发点,例如:Kostopoulos等[26]发现企业加入与供应商、客户、竞争对手等外部各方的创新合作会丰富企业的知识库,使企业获得各种各样的新知识和新技能,并识别与现有知识库的相似之处和重叠之处,进而提高企业吸收和利用相关知识和多样化知识的能力,这表现出企业接触互补性外部知识的重要性。Ferreras等[27]也围绕企业知识管理活动作为吸收能力前因变量的相关内容,发现外部知识搜索的深度和广度均与企业吸收能力呈正相关关系。而Laursen等[28] 从吸收知识的反面出发,认为若企业不想像吸收知识那样快速地泄露知识,那么可占用性是企业吸收能力的重要先决条件。

在组织管理层面,Ployhart等[29]将人力资本定义为单位级资源,由个人的知识、技能或其他特征而产生。研究发现,在将获得的知识转化为特定于企业的竞争优势过程中,人力资本本身也在转化,因此,情境通用人力资本提升了企业吸收能力,反过来又导致情境专用人力资本的产生和发展。Ostergaard等[30]进一步聚焦于人力资源管理中的员工特征,发现员工拥有各种知识、经验、技能和背景的公司可能会受益于不同领域发展带来的互补性,相较于其他公司具有更广泛的组织惯例和搜索活动,同时具备更高的企业吸收能力。Cepeda等[31] 主要探究了作为企业吸收能力和创新能力之间关系催化剂的潜在环境和能力,发现企业忘却环境是潜在吸收能力和现实吸收能力的关键决定因素,并且管理者可以通过信息系统能力来增强企业吸收能力。后续研究也发现企业吸收能力不仅取决于企业的先验知识库,还取决于其组织结构和文化[32]。

3.2.2 结果变量

近年來,企业吸收能力的影响结果研究主要集中在吸收能力对企业创新和绩效的影响上。Chang等[33]从知识层面出发,发现当外派人员具有知识转移能力以及子公司具有吸收能力时,子公司绩效达到最高水平。Vasudeva等[34] 将吸收能力分解为“横向”和“纵向”两个部分,分别对应多样化知识和远程知识的使用。研究发现,企业横向吸收能力的适度负担对应投资组合的中等多样性,有助于优化组织知识利用,但是增加对企业纵向吸收能力的需求会对这种关系产生负面影响。

多数研究重点探讨企业吸收能力对不同绩效的影响。Kostopoulos等[26] 发现企业吸收能力既是识别外部知识流入并将其转化为有形利益的机制,又是实现卓越创新和滞后财务绩效的手段。因此,吸收能力的成果不仅体现为创新的直接改善,还在扩散和发展过程中逐渐成为经济优势的宝贵来源。同样,Fabrizio[35]研究发现,企业吸收能力加快了外部知识的同化和商业化,放大了外部创新来源在企业创新能力和财务绩效方面的收益。Ferreras等[27]得到了相似的结论,发现企业吸收能力对内化外部资源中存在的宝贵知识,并成功地将其应用于创新和提高绩效很重要。Cao等[36] 发现通过开发供应链合作伙伴之间的联合创新能力、联合组织学习、知识共享行为等,企业可以提高吸收能力,并快速、频繁地推出新产品和新服务,最终有助于提高企业绩效。

其余研究进一步加入市场背景或细化绩效维度。Lichtenthaler[37] 发现在市场高度不确定和技术动荡的情况下,企业吸收能力对创新绩效的影响更大。Ritala等[38]进一步将创新绩效区分为渐进性创新和突破性创新,发现企业的潜在吸收能力对合作竞争中的渐进性创新具有积极影响。而Spithoven等[39]重点研究开放式创新,将吸收能力的概念定义为开放式创新的先决条件。随着开放式创新实践向吸收能力较低的传统行业扩散,集体研究中心或技术中介机构能够提供知识情报服务,发挥知识库职能,帮助客户公司建立企业吸收能力。但是,Wales等[40]基于285家科技型中小企业数据得到了不同于上述正相关关系的结论,发现企业吸收能力和财务绩效之间呈倒“U”型关系,企业收益在较低的吸收能力水平之外会降低,甚至在中等水平之外会变为负值。

总体而言,2011—2021年企业吸收能力的前因后果研究紧紧围绕知识管理、组织学习、能力建设和企业绩效展开,并结合研发合作、组织背景、人力资本特征等方面使研究成果更为丰富,如图5所示。

4 企业吸收能力高潜研究预测

4.1 突发词分析

突发词是在一段时间内出现次数较多且频率较高的词汇,用于检测和识别某些研究领域的突然兴起、变化或衰退。通过Citespace软件探索企业吸收能力研究下的突发词,有利于寻找该领域研究前沿和发展方向。可以发现,2011—2021年企业吸收能力研究突发词多集中于与外部的沟通交流与合作共享,例如“strategic alliance”(战略联盟)、“network”(网络)、“external knowledge”(外部知识)等,并且仍然重点关注企业吸收能力研究的经典理论,例如“organizational learning”(组织学习)、“dynamic capability”(动态能力)等。

根据突发时间排序,突发词“radical innovation”(突破性创新)、“external knowledge”(外部知识)和“innovation performance”(创新绩效)是未来研究需要关注的主题;根据突发强度排序,“innovation performance”(创新绩效)、“network”(网络)和“external knowledge”(外部知识)强度较大,如表2所示。由表2可知,“外部知识”和“创新绩效”在企业吸收能力领域具有一定研究潜力,其中外部知识与知识管理聚类下的知识搜索、知识溢出、知识转移等概念密切相关,创新绩效是企业绩效的重要组成部分,与探索开发聚类下的突破性创新、探索性创新和开发性创新等研究高度关联,均值得深入挖掘。B14FEF28-5805-4608-99A4-767255C25CA1

在高度动态的环境中,组织不能仅仅依赖内部资源,还需要更多的外部知识。Men等[41] 将吸收能力和知识整合视为外部知识搜索和团队创造力之间的两类中介,认为外部知识搜索需要团队成员积极与外部环境相接触,跨越团队和组织的边界追求多样化的知识。而知识溢出和知识转移出现在前文所述的技术转移聚类和知识管理聚类中。Luisa[42]实证研究了技术机会较多、知识溢出水平较高的高技术企业知识搜索、吸收能力与突破性创新之间的关系,发现整个行业的知识溢出活动使企业现实吸收能力的调节作用更加显著。总体而言,“外部知识”相关研究主要以知识密集型企业为研究对象,未来研究可以考虑新兴国家背景下的企业外部搜索和知识溢出活动产生及盛行的机制路径,例如:人才流动导致的知识溢出,研发合作导致的知识外溢以及对外投资导致的技术转移。再者,将企业层面上升至区域层面,研究知识溢出活动对区域创新实力及经济发展的作用,以及企业吸收能力是否在此过程中起到中介或调节作用。同时,未来研究能够深入探索不同知识类型对外部知识搜索的影响,以及知识搜索对创新速度、频率和幅度的作用。

在企业吸收能力突发词分析中,距离当下突发时间最为接近的关键词是“突破性创新”,突破性创新和渐进性创新是企业典型的两种创新方法,常被进行对比分析。以往学者多研究其驱动因素,包括知识获取與知识共享[15]、创新合作[43]、外部知识搜索[42]等。Lennerts等[44]提出探索行为与开发行为的交互作用优于其单独提供的竞争优势,当开发活动与中等水平的探索活动相互作用时,渐进性创新绩效水平最高,但是突破性创新绩效完全由探索行为驱动,与开发行为没有关系。目前,突破性创新、渐进性创新、颠覆式创新和激进式创新等概念界定没有明确的界限,其定义重叠之处和相异之处仍需进一步总结。同时,未来研究可以挖掘突破性创新在产品、技术、服务、市场、商业模式等方面不同的创新内容和创新路径,以及企业与外部环境的互动对突破性创新的影响。并且,突破性创新在一定程度上依赖于技术变革和市场突变,需超越静态视角,在动态环境中研究突破性创新的产生、发展、演化与实现[45]。鉴于企业吸收能力四大聚类的研究视角逐渐转向人力资源管理和国际化背景,可以探究跨国公司突破性创新在员工特征和企业绩效之间的中介作用,包括员工知识隐藏和知识共享行为,以及企业研发产出效率和商业经营成果等。在创新驱动发展战略之下,预期突破性创新将有更为广阔的发展空间和研究前景。

4.2 战略图分析

战略图能够更为直观清晰地判断出企业吸收能力研究领域较为成熟和重要的主题,并针对未来高潜研究方向进行预测。首先,根据前文所述四大聚类中高频关键词的共现频次矩阵,计算出每个聚类的向心度和密度;其次,以聚类向心度为横轴,密度为纵轴,两者的中位数为坐标原点[46],绘制关键词聚类战略图,如图6所示。可以发现,“开放式创新”位于第一象限,“知识管理”位于第二象限,“技术转移”位于第三象限,“探索开发”位于第四象限。

第一象限关键词聚类具备高密度和高向心度的特征。密度越大说明该聚类内部的关键词联系越紧密;向心度越高说明该聚类和其他聚类的联系越广泛。因此,第一象限的聚类自身发展已经较为成熟,并且在研究领域中处于中心位置,被视为主流研究。企业吸收能力研究中的开放式创新领域研究成果在近10年不断涌现,并且将技术转移、知识管理和探索开发内容纳入其中,以探究企业吸收能力的多层次前因、环境因素、过程维度和影响作用。

第二象限关键词聚类具备高密度和低向心度的特征。该象限聚类内部的关键词高度关联,但是与其他聚类的联系较为薄弱。企业吸收能力研究中的知识管理领域高度专业化,包括一系列与企业知识相关的行为,其中获取、吸收、转化、开发是企业吸收能力的不同维度,这些维度之间的互补或替代作用以及相对重要性尚未得到充分的定量与定性分析,在未来具备一定研究潜力。同时,为防止该聚类与其他聚类联系较少而被弱化,未来研究需将开放式创新、技术转移等领域与知识管理紧密结合起来。

第三象限关键词聚类具备低密度和低向心度的特征。新的研究热点一般出现在第三象限,虽然相关聚类发展时间较短,内部关键词研究不够成熟,与其他主题领域的联系也较少,但是具有一定发展前景,预期会随着时间的推移逐渐向第一象限移动。近年来,企业吸收能力研究中的技术转移主题较为有限,鉴于知识扩散、知识流动、技术外溢与技术转移等概念相互关联,该领域研究经常与开放式创新和知识管理相互交叉,预期未来跨国开放式研发和交叉式创新,以及技术转移和知识管理的共同发展值得进一步研究。

第四象限关键词聚类具备低密度和高向心度的特征。该象限主题与其他聚类主题联系紧密,但其内部结构松散,难以自成一体,是未来学科发展的增长点和发展趋势[47]。企业吸收能力研究中的探索开发领域包含的关键词数量较少,相关研究局限于探索—开发双元创新。未来研究将基于组织学习理论,进一步挖掘相关学术用语与研究成果。

5 研究结论与未来展望

本文以2011—2021年3 668篇企业吸收能力SSCI文献为研究样本,通过Netdraw绘制的关键词共现网络、VOSviewer生成的高频关键词聚类图以及高被引文献和最新文献的研究内容,进行了系统的共词分析、聚类分析、被引分析和预测分析,从而梳理了过去研究脉络,明确了目前研究热点,探索了未来研究方向,主要得到以下结论:

第一,企业吸收能力研究具有重要性并且具备增长潜力。在企业实践管理活动中,吸收能力是其识别、吸收和利用环境知识的能力,其中潜在吸收能力代表企业已经发展起来的寻求知识的能力;现实吸收能力代表企业基于知识储备开发产品和提供服务的能力,这些能力有助于企业更高效地追踪其行业和市场变化,进行必要能力的及时部署,配以适应各种环境的战略灵活性,防止企业被锁定在特定的专业领域中固步自封,难以前进。在高水平学术研究中,描述性分析结果显示,企业吸收能力研究发文数量快速上升,被引频次高速增长,具备一定增长潜力。并且,企业吸收能力研究领域理论众多,吸收能力构成维度聚焦于潜在吸收能力和现实吸收能力,尚没有结合当前数字经济、信息时代和全球化背景的概念界定、研究理论与划分维度,未来相关研究具有较大前景。B14FEF28-5805-4608-99A4-767255C25CA1

第二,企业吸收能力研究存在技术转移、知识管理、开放式创新和探索开发四大领域。根据关键词共现网络和聚类图发现,起初,企业吸收能力研究基于组织学习理论,探索了企业吸收能力的概念界定和构成维度,将企业吸收能力视为静态资源、动态能力和连续过程,并探究影响企业吸收能力的组织内前因和企业吸收能力对绩效结果的影响作用。随后,企业吸收能力研究基于动态能力理论和技术外溢效应理论,挖掘了企业吸收能力在开放式创新和技术转移过程中的作用路径。同时,基于知识基础观理论,企业吸收能力研究分别实证检验并揭开了知识搜索、知识获取、知识创造、知识共享等行为影响不同绩效考核的黑箱。

第三,企业吸收能力的前因后果研究围绕研发合作、知识管理和创新绩效等展开。根据高被引文献分析,企业内部研发有助于提升吸收能力,企业外部协作和网络嵌入也有利于吸收能力的发展。聚焦于企业知识视角,知识流入、知识搜索与企业知识库均为吸收能力的影响因素。结合企业管理发现,企业环境、文化、信息管理和人力资源管理也是提升吸收能力的关键所在。而企业吸收能力的增强带来的结果一般是创新能力和经济效益的提高,结合探索开发和开放式创新的关键词聚类分析与突发词分析,企业吸收能力有助于开放式创新、渐进性创新和突破性创新的发展。

第四,企业吸收能力未来研究可以重点关注知识管理和开放式创新领域,尤其是外部知识、突破性创新和创新绩效。最新研究大量聚集于超本地知识管理活动和跨国开放式创新,以及人力资源管理对知识管理的影响和人力资本对开放创新的作用。同时,知识管理聚类存在逐步向主流研究象限发展的趋势,开放式创新聚类也在逐渐提升其密度与向心度,进一步加强聚类内部关键词之间的联系以及与其他聚类主题之间的交叉融合。并且,无论在本土化企业,还是在国际化组织的吸收能力研究中,已有研究证明对外部知识的探索和对突破性创新的追求将有利于企业的成长和发展,未来研究可以继续深入挖掘不同背景之下,不同行业的企业外部知识管理行为对不同创新战略与创新绩效的影响作用。

基于以上研究结论,本文提出以下管理启示:

首先,企业经营者需正视企业吸收能力在运营管理中的重要性。鉴于企业吸收能力对生产制造、销售运营和财务管理等方方面面的影响重大,企业经营者应牢牢把握提升企业吸收能力的关键因素并付诸实际行动,通过优化知识管理,增强研发合作等提升动态能力、创新能力和运营能力,并进一步提升企业绩效。

其次,企业战略决策者应认识到数字经济、绿色生态、跨国共创对企业吸收能力和绩效水平的关键作用。除了优化企业文化、组织环境、信息系统管理与人力资源管理之外,战略决策者更应当基于大环境和市场变化调整其策略,在企业社会责任和国际前沿发展领域做出具有前瞻性的战略抉择。

虽然分析2011—2021年SSCI文献具有一定学术贡献和现实意义,但是随着时间的推移,新文献的增加,企业吸收能力的研究成果会更加丰富,因此,本文仍存在一定局限性,未来应该在以下方面加以改进和发展:

第一,未来可以每5年进行系统的文献分析,以探索最新文献在该领域的发展和影响,同时验证目前对研究前沿领域的预测,把握企业吸收能力研究关键词的变化以及聚类主题的改变,并且进一步观察研究主题在战略图中象限和位置的移动。

第二,未来可以结合国内核心期刊文献进行对比研究,以明确企业吸收能力领域下国内外不同研究背景、研究重点以及研究差距。鉴于本文主要针对国际高水平期刊文献进行文献计量分析和引文内容分析,以掌握该领域学術发展和国际前沿,为了服务于知识经济背景下本土化企业的实践管理活动,未来可将预测分析聚焦于国内高水平研究成果。

参考文献:

[1]COHEN W M,LEVINTHAL D A.Absorptive capacity:A new perspective on learning and innovation[J].Administrative Science Quarterly,1990,35(1):128.

[2]GIRMA S.Absorptive capacity and productivity spillovers from FDI:A threshold regression analysis[J].Oxford Bulletin of Economics and Statistics,2005,67(3):281.

[3]GRANT R M.Toward a knowledge-based theory of the firm[J].Strategic Management Journal,1996,17(S2):109.

[4]WEST J,BOGERS M.Leveraging external sources of innovation:a review of research on open innovation[J].Journal of Product Innovation Management,2014,31(4):814.

[5]FIOL M,LYLES M.Organizational learning[J].The Academy of Management Review,1985,10(4):803.

[6]TSAI W.Knowledge transfer in intraorganizational networks:Effects of network position and absorptive capacity on business unit innovation and performance[J].The Academy of Management Journal,2001,44(5):996.

[7]HUIZINGH E.Open innovation:State of the art and future perspectives[J].Technovation,2010,31(1):2.B14FEF28-5805-4608-99A4-767255C25CA1

[8]BOGERS M,FOSS N J,LYNGSIE J.The “human side” of open innovation:The role of employee diversity in firm-level openness[J].Research Policy,2018,47(1):218.

[9]SINGH S K,GUPTA S,BUSSO D,et al.Top management knowledge value,knowledge sharing practices,open innovation and organizational performance[J].Journal of Business Research,2019,128:1.

[10]GABRIELE S,STEFANO B,ARMANDO P.Collaborative modes with cultural and creative industries and innovation performance:the moderating role of heterogeneous sources of knowledge and absorptive capacity[J].Technovation,2020,92-93:2.

[11]FERRARIS A,SSANTORO G,SCUOTTO V.Dual relational embeddedness and knowledge transfer in European multinational corporations and subsidiaries[J].Journal of Knowledge Management,2020,24(3):519.

[12]URBINATI A,CHIARONI D,CHIESA V,et al.The role of digital technologies in open innovation processes:an exploratory multiple case study analysis[J].R&D Management,2020,50(1):136.

[13]CHENG C C J,SHIU E C.Leveraging open innovation strategies for fueling eco-innovation performance in dynamic environments[J].Sustainability Accounting Management and Policy Journal,2020,11(7):1245.

[14]LEWIN A Y,MASSINI S,PEETERS C.Microfoundations of internal and external absorptive capacity routines[J].Organization Science,2011,22(1):81.

[15]ZHOU K Z,CAROLINE B L I.How knowledge affects radical innovation:Knowledge base,market knowledge acquisition,and internal knowledge sharing[J].Strategic Management Journal,2012,33(9):1090.

[16]XIE X,ZOU H,QI G.Knowledge absorptive capacity and innovation performance in high-tech companies:A multi-mediating analysis[J].Journal of Business Research,2018,88:289.

[17]MUKHERJEE D,LAHIRI S,ASH S R,et al.Search motives,local embeddedness,and knowledge outcomes in offshoring[J].Journal of Business Research,2019,103:365.

[18]PAPA A,DEZI L,GREGORI G L,et al.Improving innovation performance through knowledge acquisition:The moderating role of employee retention and human resource management practices[J].Journal of Knowledge Management,2018,24(3):589.

[19]VASUDEVA G,ANAND J.Unpacking absorptive capacity:a study of knowledge utilization from alliance portfolios[J].Academy of management journal,2011,54(3):611.

[20]SOLIS M M,HERNANDEZ E M,RODRIGUEZ O A.Performance implications of organizational ambidexterity versus specialization in exploitation or exploration:The role of absorptive capacity[J].Journal of Business Research,2018(91):181.B14FEF28-5805-4608-99A4-767255C25CA1

[21]KHAN Z,LEW Y K,MARINOVA S.Exploitative and exploratory innovations in emerging economies:The role of realized absorptive capacity and learning intent[J].International Business Review,2018,28(3):1.

[22]LIMAJ E,BERNROIDER E W N.The roles of absorptive capacity and cultural balance for exploratory and exploitative innovation in SMEs[J].Journal of Business Research,2017(94):1.

[23]HO H,OSIVEVSKYY O,AGARWAL J,et al.Does ambidexterity in marketing pay off? The role of absorptive capacity[J].Journal of Business Research,2020(110):65.

[24]FOSS N J,LAURSEN K,PEDERSEN T.Linking customer interaction and innovation:The mediating role of new organizational practices[J].Organization Science,2011,22(4):980.

[25]ACS Z J,AUDRETSCH D B,BRAUNERHJELM P,et al.The knowledge spillover theory of entrepreneurship[J].Social Science Electronic Publishing,2013(41):757.

[26]KOSTOPOULOS K,PAPALEXANDRIS A,PAPACHRONI M,et al.Absorptive capacity,innovation,and financial performance[J].Journal of Business Research,2011,64(12):1335.

[27]FERRERAS M J L,NEWELL S,FERNANDEZ M A,et al.Depth and breadth of external knowledge search and performance:The mediating role of absorptive capacity[J].Industrial Marketing Management,2015,47(5):86.

[28]LAURSEN K,SALTER A J.The paradox of openness:Appropriability,external search and collaboration[J].Research Policy,2014,43(5):867.

[29]PLOYHART R E,MOLITERNO T P.Emergence of the Human Capital Resource:A Multilevel Model[J].Academy of Management Review,2011,36(1):127.

[30]OSTERGAARD C R,TIMMERMANS B,KRISTINSSON K.Does a different view create something new? The effect of employee diversity on innovation[J].Research Policy,2011,40(3):500.

[31]CEPEDA-CARRION G,CEGARRA-NAVARRO J G,JIMENEZ-JIMENEZ D.The effect of absorptive capacity on innovativeness:context and information systems capability as catalysts[J].British Journal of Management,2012,23(1):110.

[32]MEYER K E,PENG M W.Theoretical foundations of emerging economy business research[J].Journal of International Business Studies,2015,47(1):3.

[33]CHANG Y Y,GONG Y,PENG M W.Expatriate knowledge transfer,subsidiary absorptive capacity,and subsidiary performance[J].Academy of Management Journal,2012,55(4):927.

[34]VASUDEVA G,ANAND J.Unpacking absorptive capacity:A study of knowledge utilization from alliance portfolios[J].Academy of Management Journal,2011,54(3):611.

[35]FABRIZIO K R.Absorptive capacity and the search for innovation[J].Research Policy,2009,38(2):255.B14FEF28-5805-4608-99A4-767255C25CA1

[36]CAO M,ZHANG Q.Supply chain collaboration:Impact on collaborative advantage and firm performance[J].Journal of Operations Management,2011,29(3):163.

[37]LICHTENTHALER U.Absorptive Capacity,Environmental Turbulence,and the Complementarity of Organizational Learning Processes[J].The Academy of Management Journal,2009,56(4):1830.

[38]RITALA P,HURMELINNA-LAUKKANEN P.Incremental and radical Innovation in coopetition:The role of absorptive capacity and appropriability[J].Journal of Product Innovation Management,2013,30(1):154.

[39]SPITHOVEN A,CLARYSSE B,KNOCKAERT M.Building absorptive capacity to organise inbound open innovation in traditional industries[J].Technovation,2011,31(1):10.

[40]WALES W J,PARIDA V,PATEL P C.Too much of a good thing? Absorptive capacity,firm performance,and the moderating role of entrepreneurial orientation[J].Strategic Management Journal,2014,34(5):622.

[41]MEN C,LUO J,FONG P S W,et al.Translating external knowledge to team creativity in turbulent environments:The role of absorptive capacity and knowledge integration[J].The Journal of Creative Behavior,2018,54(2):1.

[42]LUISA F M,COOPER S Y,OLTRA M J.External knowledge search,absorptive capacity and radical innovation in high-technology firms[J].European Management Journal,2018,36(2):183.

[43]SEBASTIAN K,JUTTA S W,WELPE I M.More is not always better:Effects of collaboration breadth and depth on radical and incremental innovation performance at the project level[J].Research Policy,2018,48(1):1.

[44]LENNERTS S,SCHULZE A,TOMCZAK T.The asymmetric effects of exploitation and exploration on radical and incremental innovation performance:An uneven affair[J].European Management Journal,2020,38(1):121.

[45]肖海林,董慈慈.突破性技術创新研究:现状与展望:基于SSCI和CSSCI期刊的文献计量分析[J].经济管理,2020,42(2):192.

[46]张金柱,吕品.基于主题关联度改进的主题演变和突变分析[J].情报理论与实践,2018,41(3):129.

[47]王凯利,李进华.近十年我国信息行为研究主题演化分析[J].情报科学,2018,36(6):105.

[编辑:厉艳飞]

收稿日期: 2021-10-17

基金项目: 国家自然科学基金项目(71802098)

作者简介: 张佳倩(1998—),女,硕士研究生.B14FEF28-5805-4608-99A4-767255C25CA1