生产性服务业集聚对城市绿色全要素生产率的影响

余奕杉 卫平 高兴民

[摘 要]基于考虑非期望产出的超效率SBM模型及GML指数测度中国283个城市的绿色全要素生产率,从专业化集聚和多样化集聚两个维度,构建生产性服务业集聚与城市绿色全要素生产率的计量模型,运用系统广义矩估计(SYSGMM)方法進行实证检验。研究发现:生产性服务业集聚对绿色全要素生产率的影响随城市规模等级差异、城市行政级别差异、行业结构差异而表现出异质性。高端生产性服务业在Ⅰ型大城市、超大及特大城市的专业化和多样化集聚均能促进绿色全要素生产率提升,但在超大及特大城市表现为多样化集聚效应更强,而在Ⅰ型大城市表现为专业化集聚效应较强,且环境规制对多样化集聚效应存在正向调节作用。中低端生产性服务业在中小城市适合于专业化集聚模式,而在Ⅱ型大城市适合多样化集聚模式。同时,行政级别较高的城市高端生产性服务业的多样化集聚效应具有明显领先优势。最后,为依托生产性服务业集聚促进绿色全要素生产率提升提供政策建议。

[关键词]生产性服务业;专业化集聚;多样化集聚;绿色全要素生产率;城市层级体系

[中图分类号]F062.9[文献标识码]A[文章编号]1673-0461(2021)04-0054-12

一、引 言

近年来服务业对中国国民经济的拉动作用日益凸显,2019年服务业增加值同比增长6.9%,占国内生产总值53.9%,其中生产性服务业增加值占服务业比重60%。生产性服务业具有产业关联度高、跨界服务性强等属性,将专业分工深化的知识资本与人力资本作为中间投入引入制造业生产全过程,正由生产力“促进功能”转化为促进产业结构调整的“战略功能”。与产业结构相比,服务业空间结构更能体现趋势化影响,对服务业空间布局的谋划至关重要。然而,随着地方政府竞相出台“退二进三”产业发展规划,产业结构的服务化转型在总体上加速了服务业空间扩散和产业同构化。在经济高质量发展目标下,生产性服务业集聚能否促进绿色全要素生产率提升,实现经济绩效与环境绩效的双赢,是关系到我国转变发展方式、优化产业结构、转换增长动力成功与否的重大现实问题。

产业集聚根据集聚外部性来源,包括专业化集聚和多样化集聚两种集聚模式。专业化集聚的相关经济学理论强调同类企业信息成本的降低和同行业间的知识溢出[1],而多样化集聚理论则认为互补知识在不同产业间的溢出更为重要[2]。专业化集聚和多样化集聚的产业内部结构,及其对资源配置、技术创新的作用机理存在差异[3],理论上,两种集聚模式在绿色全要素生产率增长中的作用也可能不同。此外,集聚经济的规模和结构相互制约,高起点的产业需要与之相匹配的人口要素集聚,而高标准的城市空间则是高端产业与高端人才集聚的空间载体,合理的集聚规模与集聚结构表现在区域“产业-人口-空间”的匹配上[4]。那么生产性服务业集聚对城市绿色全要素生产率的影响,是否会因城市人口规模和城市行政等级的不同而有所差异?因此,在城市层级体系视角下,探讨异质性生产服务业的两种集聚模式对绿色全要素生产率的影响具有理论合理性和现实必然性。

本文的边际贡献在于:其一,研究内容上,鲜有文献基于生产性服务业集聚视角探讨如何提升城市绿色全要素生产率,本文在城市层面检验生产性服务业集聚的绿色全要素生产率增长效应,为探索城市经济高质量发展的新路径提供现实依据。其二,研究视角上,从不同类型生产性服务业、不同产业集聚模式的双重视角,分析城市规模层级与城市行政层级制约下生产性服务业集聚对绿色全要素生产率的异质性影响。其三,研究方法上,在理论阐述生产性服务业集聚影响绿色全要素生产率的作用机理的基础上,构建动态面板模型并采用系统广义矩估计方法控制内生性问题。

二、文献综述

本文以提升城市绿色全要素生产率为导向,旨在研究生产性服务业集聚的绿色全要素生产率增长效应。下文从绿色全要素生产率影响因素、生产性服务业集聚影响经济增长的研究两个方面进行文献梳理。

(一)区域绿色全要素生产率影响因素的研究

从现有相关文献看,区域绿色全要素生产率的影响因素主要包括经济因素、资源因素、结构因素、对外开放因素、环境政策因素。大多数文献基于省际层面数据,从外商直接投资、环境规制、能源结构、产业结构、研发投入等视角展开研究。具体而言,沈可挺和龚健健(2011)的研究认为资本强度与绿色全要素生产率负相关,而能源效率、环境政策和外资流入有利于绿色全要素生产率增长[5];刘华军和杨骞(2014)采用广义空间面板自回归最小二乘法分析省际环境全要素生产率的影响因素,认为产业结构、能源结构的影响为负,而外商直接投资和环境规制的影响统计上并不显著[6];李斌等(2016)利用2003—2013年的省级面板数据,使用动态GMM方法实证检验财政分权、FDI及其交互项对绿色全要素生产率的影响,结果表明FDI的作用显著为负,但与财政分权的交互作用显著促进绿色全要素生产率增长[7];Zhang J和Tan W(2016)提出环境规制和研发投入能显著促进中国绿色全要素生产率增长,而外商直接投资和产业结构变化的影响显著为负[8];蔡乌赶和周小亮(2017)基于省际数据分析不同类型环境规制的绿色全要素生产率增长效应,研究发现我国市场激励型环境规制能够促进绿色全要素生产率增长,而命令控制型环境规制对绿色全要素生产率的影响不显著[9]。傅京燕等(2018)研究发现不同来源的FDI对绿色全要素生产率的影响不同,且环境规制与FDI的交互作用对绿色全要素生产率的影响显著为正[10]。韩晶等(2019)的研究表明产业结构高级化对绿色全要素生产率具有正向作用,而产业结构合理化对绿色全要素生产率的影响则因城市发展阶段不同而存在明显差异[11]。朱文涛等(2019)基于中国2003—2015年省级面板数据,运用空间杜宾模型检验对外直接投资对绿色全要素生产率的影响,研究发现OFDI可以通过技术逆向溢出促进绿色全要素生产率提升[12]。由此可见,由于样本选择、研究视角和方法不同,现有研究对促进绿色全要素生产率增长的因素尚未形成共识。

(二)生产性服务业集聚影响区域经济增长的研究

多数相关研究认为生产性服务业集聚通过降低交易成本、强化技术创新、提高技术扩散效率等途径,促进国家或地区经济增长与生产率提升。具体而言,Eswaran and Kotwal(2002)指出生產性服务业能够通过投资与营商环境改善,降低厂商技术合作的交易成本,强化技术创新与技术扩散,从而进一步集聚高素质专业人才形成正向反馈机制,最终促进地区经济增长与生产率提升[13]。Wood(2010)指出知识密集型的商务服务主要通过技术创新、组织结构和管理模式改进推动上下游经济的创新活动,生产性服务业集聚提高了技术扩散效率,引导所服务企业采用新技术、新方法和新工艺,增强区域经济适应外部市场变化的能力,促进区域经济增长[14]。Aslesen and Isaksen(2010)认为生产性服务业集聚能够通过推动高新技术产生进而促进区域经济增长,而经济增长的正向反馈机制又会对生产性服务产生更多需求,从而促进生产性服务业的集聚和升级[15]。黄斯婕和张萃(2016)基于城市层面的研究表明生产性服务业及其细分行业的集聚对城市全要素生产率的影响均显著为正[16]。进一步,有少量文献关注了生产性服务业集聚效应的约束条件,发现生产性服务业集聚的经济增长效应受制于政府规模、城市规模和经济总量。李筱乐(2014)认为生产性服务业发展对经济增长的促进作用受政府规模的约束,政府规模不宜过大,当其规模过大将导致生产性服务业的区域经济增长效应显著减弱[17]。金晓雨(2015)的研究认为生产性服务业集聚仅能促进大城市的生产率提升[18]。张浩然(2015)以城市经济总量为门槛实证生产性服务业集聚对经济效率的影响,结果表明经济总量越大,高端生产性服务业的集聚效应越显著[19]。曹聪丽和陈宪(2019)提出生产性服务业发展的经济增长效应受到经济发展阶段和城市规模的约束[20]。此外,也有研究基于产业链视角[21]、空间外溢效应视角[22-23]、产业关联视角[24-25]探讨了生产性服务业集聚对区域制造业生产效率的影响,研究结论基本表明生产性服务业集聚通过产业关联、专业化分工、知识和技术溢出等途径提升制造业效率。

综上所述,生产性服务业集聚与区域绿色全要素生产率的相关研究存在以下三点不足:①对绿色全要素生产率影响因素的相关研究多基于省级层面数据,城市层面的研究相对匮乏,然而现实中我国省内各市并非同质化单元,城市尺度绿色全要素生产率的影响因素可能更具多元化和异质性。②关于如何提升绿色全要素生产率,现有文献多侧重于环境规制、外商直接投资、研发投入、产业结构等视角展开,鲜有文献从生产性服务业集聚的视角研究如何提升绿色全要素生产率。③在生产性服务业集聚影响经济增长的文献中,将产业、人口、空间要素叠加作用的研究较少,多数文献尚未将城市层级体系、产业类型与集聚模式三者同时纳入生产性服务业集聚效应的分析框架。

三、生产性服务业集聚影响绿色全要素生产率的机理分析

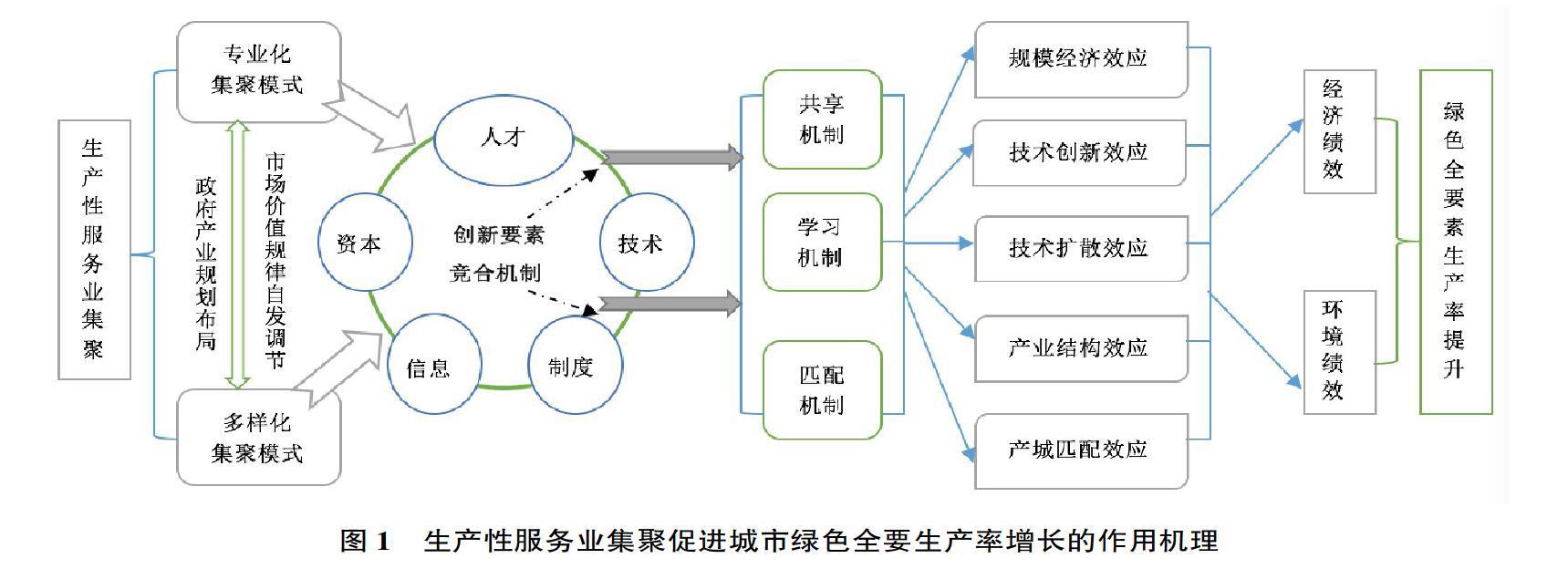

从新经济地理学理论出发,产业集聚是在“向心力”和“离心力”两种力量制约下企业的区位选择,“向心力”来自规模经济、共享经济、产业关联、绿色知识溢出等正外部效应,“离心力”则源于土地租金、资源消耗、运输成本、拥塞、环境污染等负外部性。因此,在环境规制趋紧的政策背景下,通过市场经济自发调节形成的产业集聚,理论上能够改善资源配置效率促进绿色全要素生产率增长。但是,我国产业集聚具有政府主导的特征,环境规制也尚未完全实现市场化运作,在一定时期内,产业集聚不一定是市场经济自发形成的,从而可能改变生产性服务业集聚的绿色全要素生产率增长效应。此外,不同集聚模式对资源配置、产业结构、技术创新的影响也可能存在差异。产业集聚模式包括专业化集聚和多样化集聚,专业化集聚模式的产业集聚特征主要体现在行业内同类企业的空间集聚,产业内部结构相对单一;而多样化集聚模式的集聚特征表现为集聚企业较均匀分布于多个行业,产业内部结构呈现多元化。如图1所示,以城市为载体的生产性服务业集聚区内,人才、资本、信息、技术、制度等创新要素的竞合机制活跃了创新行为,生产性服务业集聚可能通过规模效应、技术效应、结构效应和匹配效应作用于城市经济绩效与环境绩效,成为促进城市经济高质量发展的重要推力。本文依据产业集聚理论和创新经济学理论,从专业化集聚与多样化集聚两个维度,阐述生产性服务业集聚影响绿色全要素生产率增长的作用机理。

(一)生产性服务业专业化集聚对城市绿色全要素生产率的影响

专业化集聚模式的集聚外部性理论可追溯到Marshall(1890)的“产业区观点”,生产性服务业专业化集聚通过MAR外部性带来的劳动力市场共享与中间投入品市场共享的规模经济效应,以及行业内技术创新与技术扩散效应,一方面通过共享机制实现成本节约,另一方面通过学习机制实现收益增加。首先,同类企业共享公共基础设施、潜在劳动力资源、中间供应商,加之水平一体化与垂直一体化过程中溢出的剩余价值,能够大幅度降低生产成本、搜寻成本、交易成本和污染排放治理成本。在专业化发展模式中,生产性服务业集聚也会促使具有相应产业关联的制造业集聚,生产性服务业批量提供污染治理外包服务有助于降低制造业企业的减排成本,并通过信息共享降低制造业对生产性服务的信息搜寻成本。其次,生产性服务业专业化集聚势必会深化企业间隐性知识的传播,促进行业内知识和技术的创新与扩散。产业集聚区内知识、人才、信息的大量积聚与流动,有利于生产性服务业同类企业间形成人才、知识、信息、技术的交互网络,易于产生新思想,激发创新思维。生产性服务业企业在规模经济引发的市场竞争中更有效率地进行技术创新,在专业化经营中提高生产服务质量,将更专业化的高附加值中间服务产品嵌入制造业生产价值链,有助于城市经济增长方式从单纯依赖资源要素投入向依靠创新驱动的绿色高效发展模式转变。此外,生产性服务业专业化集聚的产城匹配,是生产性服务业行业结构和城市经济发展之间“供给”与“需求”关系的匹配。城市作为生产性服务业发展的空间载体,位于区域生产网络中不同节点的城市对生产性服务业的行业需求理应不同,产城关系匹配是生产性服务业集聚的规模效应、技术效应和结构效应得以有效发挥的基础条件。

(二)生产性服务业多样化集聚对城市绿色全要素生产率的双重效应

生产性服务业多样化集聚产生的Jacobs外部性主要通过行业间技术创新效应、技术扩散效应和产业结构效应作用于城市绿色全要素生产率。首先,生产性服务业多样化集聚有利于不同行业的知识与技术实现跨界融合,彼此相互渗透推动产业协同创新,而协同创新对创新资源的整合和要素再配置,将创造出高于原有知识形态的新知识、新制度,促进技术创新与技术效率改善。Rosenthal & Strange(2001)的研究表明产业集聚形成的技术外溢不仅发生在相同或类似行业之间,知识溢出在从业者具有较高专业知识或技能的不同行业之间发生的概率更大[26]。生产性服务业作为知识密集型产业,其多样化集聚模式有助于知识、技能和技术在互补的行业间溢出,从而通过创新要素的跨界融合发挥生产性服务业集聚的技术创新效应。其次,根据Duranton & Puga(1999)的“技术池观点”,多样化集聚模式有利于企业通过社会网络获取异质性资源,凭借集成创新后的消化吸收再创新,推动技术创新成果的广泛应用与空间扩散[27]。反过来,知识和技术的扩散又可能启发和推动新一轮的产品创新、管理组织创新和制度创新,甚至是新企业的创立和新产业的产生,从而形成技术创新的正向反馈机制。此外,多样化集聚模式使得生产性服务业各行业间的联系日趋密切,而完善的城市生产性服务产业链在促进自身产业结构合理化的同时又拓展了对制造业的服务范围,降低了制造业企业多样化需求的信息搜寻成本,有助于形成满足制造业绿色制造全方位生产服务需求的创新网络环境,从成本集约和价值链升级两方面加快制造业产业结构优化。

然而,生产性服务业多样化集聚的正向效应受城市经济发展阶段、人力资本结构、制造业产业结构及市场需求结构等多种因素的制约,城市人口规模作为一个城市的显著性特性,其很大程度上是上述诸多制约因素的外部表现。城市层级体系中不同规模等级和不同行政级别城市,在基础设施建设、人力资本储备、市场潜能、存量技术等方面存在差异。从需求层面看,随着制造业发展规模和层次的提高,城市对生产性服务的中间投入形成多样化需求,制造业规模和结构决定了生产性服务业集聚的合理模式与行业结构。规模等级较高的城市集聚了生产性服务密集型的制造业,出于上下游产业关联的原因这种类型的制造业对生产性服务业存在大量需求,所以生产性服务業多样化集聚有利于大城市供需结构的平衡[18]。相反,中小城市的制造业结构特点决定了与其匹配的生产性服务业行业类型,且无论工业化水平如何,中小城市对生产性服务业的需求总量会因城市规模限制而难以支撑多样化发展,因而中小城市生产性服务业多样化集聚模式将导致产城关系不匹配。从供给层面看,资金、技术、人才、信息等创新要素易于在规模等级较高的城市集聚[28],加之关联产业、研究院所及行业协会等支撑机构空间共聚形成的柔性生产综合体,能满足城市生产性服务业的多样化发展需求。而中小城市资金、技术、人才等创新要素的规模和结构都很难支撑知识密集型高端生产性服务业的多样化发展,产城关系的不匹配造成的资源错配将导致生产性服务业多样化集聚对绿色全要素生产率产生负向效应。

四、模型设定与变量选择

(一)计量模型设定

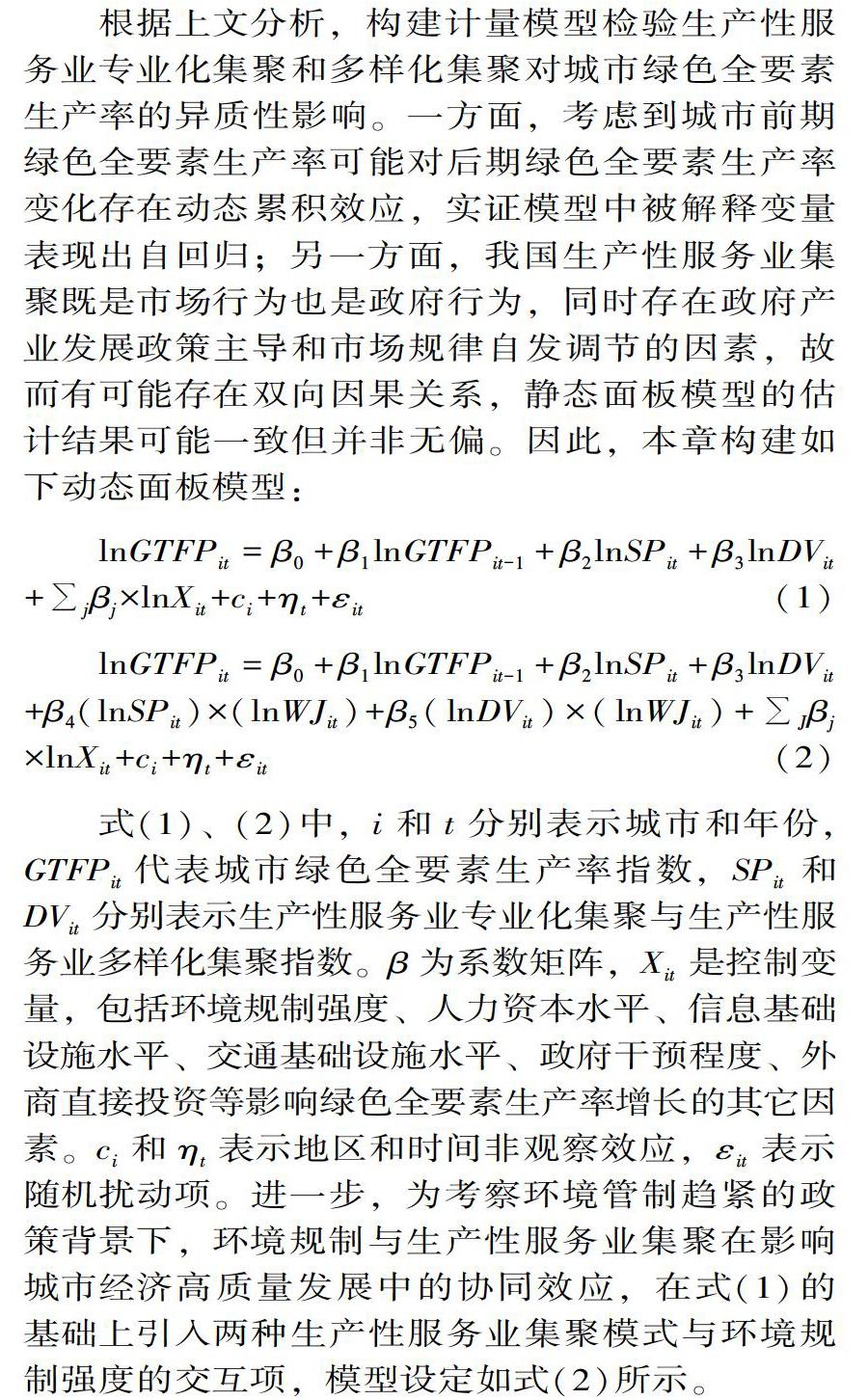

根据上文分析,构建计量模型检验生产性服务业专业化集聚和多样化集聚对城市绿色全要素生产率的异质性影响。一方面,考虑到城市前期绿色全要素生产率可能对后期绿色全要素生产率变化存在动态累积效应,实证模型中被解释变量表现出自回归;另一方面,我国生产性服务业集聚既是市场行为也是政府行为,同时存在政府产业发展政策主导和市场规律自发调节的因素,故而有可能存在双向因果关系,静态面板模型的估计结果可能一致但并非无偏。因此,本章构建如下动态面板模型:

lnGTFPit=β0+β1lnGTFPit-1+β2lnSPit+β3lnDVit+jβj×lnXit+ci+ηt+εit(1)

lnGTFPit=β0+β1lnGTFPit-1+β2lnSPit+β3lnDVit+β4(lnSPit)×(lnWJit)+β5(lnDVit)×(lnWJit)+Jβj×lnXit+ci+ηt+εit(2)

式(1)、(2)中,i和t分别表示城市和年份,GTFPit代表城市绿色全要素生产率指数,SPit和DVit分别表示生产性服务业专业化集聚与生产性服务业多样化集聚指数。β为系数矩阵,Xit是控制变量,包括环境规制强度、人力资本水平、信息基础设施水平、交通基础设施水平、政府干预程度、外商直接投资等影响绿色全要素生产率增长的其它因素。ci和ηt表示地区和时间非观察效应,εit表示随机扰动项。进一步,为考察环境管制趋紧的政策背景下,环境规制与生产性服务业集聚在影响城市经济高质量发展中的协同效应,在式(1)的基础上引入两种生产性服务业集聚模式与环境规制强度的交互项,模型设定如式(2)所示。

在动态面板模型中,由于解释变量包含被解释变量的一阶滞后项GTFPit-1,从而与扰动项相关,同时被解释变量绿色全要素生产率与解释变量生产性服务业集聚之间也可能存在双向因果关系,此时LSDV和GLS方法的估计结果都将是有偏且不一致的。因此,为控制双向因果关系可能引起的内生性问题,本文使用系统广义矩估计(SYSGMM)方法对动态面板模型进行估计。系统GMM估计方法融合了差分GMM与水平GMM方法,采用因变量一阶差分的滞后项作为水平GMM方程中因变量滞后项的工具变量,在有限样本中能得出比差分GMM估计量更小的偏差。

(二)变量设定和数据来源

根据研究目的,本文重点关注生产性服务业专业化集聚与多样化集聚对城市绿色全要素生产率的差异化影响。鉴于在文献回顾部分提及的相关研究已表明绿色全要素生产率还受到环境规制、基础设施、人力资本、外商直接投资和政府干预程度等因素的影响,故将这些变量作为控制变量引入,变量设置与计算方法见表1。

1.被解释变量

被解释变量为城市绿色全要素生产率指数(GTFP)。绿色全要素生产率将“能源消耗”与“环境污染”纳入传统全要素生产率(TFP)的分析框架,是对传统全要素生产率的改进,更加符合我国当前“创新+绿色”的经济高质量发展目标,提升城市绿色全要素生产率意味着实现城市经济绩效与环境绩效的双赢。为科学解决绿色全要素生产率测算中的变量松弛、有效DMU可区分、跨期可比较等关键问题,确保测算结果的稳健性,参考Li和Shi(2014)[29]的方法,本文基于包含“非期望产出”的超效率SBM(Super Slackbased Measure)模型,结合全局参比的GML(GlobeMalmquistLuenberger)指数,使用MaxDEA7 Ultra软件测算我国城市绿色全要素生产率指数。绿色全要素生产率测算模型中的变量指标包含投入指标、期望产出指标和非期望产出指标,具体的投入产出指标设定及详细计算方法见表2所示。

2.核心解释变量

生产性服务业集聚指数(SP和DV)。按照生产性服务业内部结构的分布特征,当生产性服务业集聚主要体现在少数行业时其结构相对较为单一,归为专业化集聚模式;而当生产性服务业集聚表现为较均匀分布于生产性服务业各个行业时,产业结构呈现相对多元化,设定为多样化集聚模式。值得注意的是,专业化模式和多样化模式并不完全相互排斥,生产性服务业多样化集聚水平较高的城市也有可能同时在某细分行业的专业化集聚水平较高。考虑到不同人口规模层级的城市市场容量不同,无论是总体还是行业层面的就业人数都存在巨大差距,为客观评价城市产业集聚水平需要剔除规模因素的影响,本文采用相对集聚指数衡量生产性服务业集聚程度。参考Duranton & Puga(1999)[27]的相对集聚指数测度方法,如式(3)和(4)所示,构建生产性服务业专业化集聚指数和生产性服务业多样化集聚指数。

生产性服务业专业化集聚(SP):

SPi=maxjSijSj(3)

生产性服务业多样化集聚(DV):

DVi=1jSij-Sj(4)

其中,Sij=EisEi,Sj=EsE,Eis表示城市i生产性服务业的就业人数,Ei表示城市i总就业人数,Es为所有样本城市某生产性服务业s的就业人数,E为所有样本城市的城市总就业人数。结合Ke等(2014)[33]和席强敏等(2015)[24]的研究,将中间需求率大于60%的服務业细分行业界定为生产性服务业,包括“交通仓储邮电业”“租赁和商业服务业”“批发零售贸易业”“金融业”“信息传输、计算机服务和软件业”“科研、技术服务和地质勘查业”六大行业。进一步,根据人均产值与技术密集度划分高端生产性服务业和中低端生产性服务业[23],“交通仓储邮电业”“租赁和商业服务业”“批发零售贸易业”定义为中低端生产性服务业,“金融业”“信息传输、计算机服务和软件业”“科研、技术服务和地质勘查业”界定为高端生产性服务业。

3.控制变量

基础设施(infra)。改善基础设施尤其是交通基础设施和信息基础设施,能够显著降低生产要素的运输成本,加速知识和信息的传播,降低交易费用,理论上有助于提升经济绩效与环境绩效。本文以城市人均道路面积衡量交通基础设施水平(Road),并使用每万人接入互联网数来反映城市信息基础设施水平(Inf)。

人力资本(Hum)。依据罗默(Paul Romer)和卢卡斯(Robert Lucas)的新经济增长理论模型,人力资本是经济内生增长的主要动力,因此人力资本积累是提升经济增长质量的重要影响因素,是经济增长由依靠“人口红利”向释放“人才红利”转变的关键环节。本文使用每万人中高等学校在校生人数衡量城市人力资本水平。

外商直接投资(Fdi)。外资流入不仅能增加当地资本存量,还能促进当地先进技术的应用与管理水平的提高,通过技术关联和知识溢出促进绿色全要素生产率增长。但与此同时,外商直接投资也可能存在“污染避难所”效应,不利于当地环境绩效提升,对绿色全要素生产率产生负面影响。本文以城市年度实际使用外资金额占GDP的比重来反映城市外商直接投资水平,并将外资金额按历年人民币汇率平均价格进行折算。

政府干预程度(Gov)。政府干预对经济发展的影响存在正反两面性,适度的政府干预不仅有利于降低企业的技术创新风险成本,还有利于缓解“环境污染”等公共物品引发的市场失灵问题,而过度的政府干预又有可能扭曲资源配置而不利于市场经济机制运作。多年来我国经济发展具有政府主导的特征,政府在城市公共基础设施建设、研发投入、人才培养等方面对城市经济增长产生深远影响。本文采用财政支出与财政收入的比值来表示地方政府对经济的介入程度。

环境规制(WJ)。理论上,环境规制能通过“波特效应”形成倒逼机制激励企业创新行为,促进企业加强绿色技术创新、产品创新、服务创新及管理模式创新,从而有利于绿色全要素生产率增长。考虑到样本期间城市环境污染治理投资总额数据缺失严重,本研究从环境治理能力的角度用各城市工业二氧化硫的去除率来衡量环境规制强度,其中工业二氧化硫去除率等于二氧化硫去除量比上二氧化硫去除量与排放量之和。

4.样本选取与数据来源

本文选取的样本是2003—2016年中国283个城市的面板数据,原始数据主要来源于2004—2017年《中国城市统计年鉴》《中国城市建设统计年鉴》和《中国统计年鉴》。考虑到在2011—2013年间撤销了巢湖地级市,升级贵州的毕节和铜仁为地级市,在海南设立三沙市并在青海设立了海东市,为保证样本数据完整性,样本中的283个城市是我国除拉萨、巢湖、毕节、铜人、三沙、海东、陇南和中卫之外的地级及以上城市,个别年份城市的缺失数据采用插值法补充。为缓解异方差和多重共线性问题,对文中相关变量进行对数化处理。此外,根据城市市辖区年末人口数,城市规模等级划分参考国务院于2014年印发的《国务院关于调整城市规模划分标准的通知》,将我国地级及以上城市划分为4个规模层级,中小城市、Ⅱ型大城市、Ⅰ型大城市、超大及特大城市的人口规模依次为100万以下、100万—300万、300万—500万、500万以上。

五、实证结果与讨论

(一)不同人口规模层级城市生产性服务业集聚的绿色全要素生产率增长效应

1.基于总体生产性服务业的分析

城市层级体系视角下,使用系统GMM方法对上文构建的动态面板模型进行估计,回归结果见表3所示。系统广义矩估计通过了Sargan检验,说明工具变量的选择是有效的。从AR(1)和AR(2)的P值来看,随机扰动项存在一阶序列相关,不存在二阶序列相关,符合GMM方法有效性的假定。

本文重点考察了不同规模层级城市的生产性服务业两种集聚模式对绿色全要素生产率的异质性影响。由表3中核心解释变量的回归系数及显著性可知:①对超大及特大城市而言,生产性服务业两种集聚模式的回归系数均显著为正,其中多样化集聚模式的绿色全要素生产率增长效应较高,这说明生产性服务业集聚能够促进超大及特大城市绿色全要素生产率提升,且超大及特大城市的生产性服务业发展更适合选择多样化集聚模式。究其原因,市辖区人口规模500万以上的城市工业化水平较高,制造业产业结构相对高级化,因此从需求层面看,不仅需要专业化水平较高的生产性服务业对其制造业生产过程进行支撑,同时当地高端制造业的高精尖发展对生产性服务业存在多样化需求。从供给层面看,超大及特大城市是资金、人才、技术、信息和制度等创新要素的汇集地,生产性服务多样化集聚在超大及特大城市更容易形成知识技术的创新网络,使得知识和技术能够在互补的行业间溢出,产生规模效应、技术效应、结构效应和匹配效应,从而实现经济绩效与环境绩效的双赢。②对Ⅰ型大城市而言,生产性服务业专业化集聚和多样化集聚的回归系数均显著为正,其中专业化集聚的正向效应相对较高,而就多样化集聚正向效应而言,超大及特大城市明显领先于Ⅰ型大城市。这说明市辖区人口规模位于300万—500万的城市,其生产性服务业集聚对城市绿色全要素生产率的影响显著为正,Ⅰ型大城市应在加强生产性服务业高度专业化的基础上,逐步推进专业化集聚模式向多样化集聚模式的平稳过渡。③Ⅱ型大城市生产性服务业多样化集聚的回归系数不显著,专业化集聚的回归系数显著为正但明显小于其它类型城市,这说明Ⅱ型大城市生产性服务业专业化集聚可以促进绿色全要素生产率增长,但其产业集聚的正向效应尚未充分释放。可能的原因是Ⅱ型大城市生产性服务业发展模式存在资源错配问题,产城关系有效匹配程度不足在一定程度上阻碍了正向集聚效应的有效发挥。④对于中小城市而言,生产性服务业专业化集聚的回归系数显著为正,多样化集聚系数显著为负,说明生产性服务业专业化集聚能显著促进城市绿色全要素生产率提升,而多样化集聚不利于中小城市绿色全要素生产率增长。这意味着,中小城市适合于特色生产性服务业的专业化集聚模式,应避免生产性服务业发展中“小而全”的低水平重复建设。究其原因,城市工业发展的规模和层次决定了与其相匹配的生产性服务业集聚模式和行业类型。中小城市工业规模较小,对生产性服务的需求种类较单一,生产性服务业多样化集聚在中小城市多表现为低水平重复建设,城市资源配置的扭曲阻碍了绿色全要素生产率提升。

从生产性服务业集聚和环境规制交互项系数看,环境规制与生产性服务业专业化集聚交互项的回归系数在各层级城市中均不显著;而环境规制与生产性服务业多样化集聚交互项的系数,仅在Ⅰ型大城市、超大及特大城市中显著为正。这说明从环境制度和产业集聚政策的协同上看,环境规制趋紧背景下的生产性服务业多样化集聚有利于Ⅰ型大城市、超大及特大城市的绿色全要素生产率提升。究其原因,一方面,随着城市环境规制力度逐步增大,制造业绿色转型的迫切需求传导到生产性服务业,倒逼城市生产性服务业加快行业间人才、信息、知识和技术等创新要素的跨界融合,通过“科技+金融”等新兴元素加速异质性知识和技术在行业间流动,形成合力激励绿色技术的研发与应用,促进城市经济高质量发展。另一方面,高质量的生产性服务业多样化集聚,也能为碳排放交易、排污权交易等市场激励型环境规制工具的设计与完善提供支撑。

从控制变量的估计结果看,①Ⅰ型和Ⅱ型大城市、超大及特大城市的人力资本对绿色全要素生产率的影响显著为正,而中小城市的人力资本效应尚未显现,表明人力资本积累在城市经济高质量发展中发挥着重要作用,各层级城市应进一步加强对人力资本的投资和储备;②信息基础设施对绿色全要素生产率的影响在5%的水平上显著为正,说明信息化有助于推进知识、信息、技术等相关服务在产业内或产业间实现跨时空快速传播与交易,加强信息基础设施建设能够有效降低交易成本促进城市经济绿色高效发展;③交通基础设施对中小城市和Ⅱ型大城市绿色全要素生产率的影响显著为正,可能的原因是完善的交通基础设施更有利于中小城市和Ⅱ型大城市增强与邻近核心城市的产业关联与人才交流;④环境规制的回归系数均显著为正,佐证了“波特假说”,说明适度的环境管制有利于通过倒逼机制形成绿色技术创新效应;⑤外商直接投资对绿色全要素生产率的促进作用仅在Ⅰ型大城市、超大及特大城市中得到了验证,而在Ⅱ型大城市FDI抑制了绿色全要素生产率增长;⑥政府干预程度的回归系数在中小城市、超大及特大城市显著为正,而在Ⅰ型和Ⅱ型大城市不显著,表明地方政府在培育城市经济潜力方面仍有待改进,政府在经济转型时期的作用固然重要,但这种重要性不是干预企业投资决策,而是优化公共支出结构,疏通知识过程的建设渠道。

2.按不同类型生产性服务业分组的分析

基于行业异质性视角,按照人均产值与技术密集度差异,将生产性服务业分为高端生产性服务业和中低端生产性服务业。行业分组情景下的动态面板模型回归结果见表4,表中各列的Sargan检验值、AR(1)和AR(2)均显示模型中不存在二阶自相关和过度识别偏误,说明系统GMM方法的估计结果是有效的。高端生产性服务业集聚效应分析。从高端生產性服务业专业化集聚的回归系数看,中小城市的回归系数不显著,Ⅱ型大城市、Ⅰ型大城市、超大及特大城市高端生产性服务业专业化集聚的回归系数显著为正且依次递增;从高端生产性服务业多样化集聚的回归系数看,中小城市和Ⅱ型大城市的回归系数显著为负,Ⅰ型大城市、超大及特大城市的回归系数显著为正。由此可见,其一,中小城市的高端生产性服务业集聚不利于绿色全要素生产率提升;其二,Ⅱ型大城市高端生产性服务业专业化集聚能够促进绿色全要素生产率增长,但多样化集聚存在显著负向效应;其三,Ⅰ型大城市、超大及特大城市高端生产性服务业的两种集聚模式均能促进城市绿色全要素生产率提升,但Ⅰ型大城市的专业化集聚效应强于多样化集聚效应,而超大及特大城市则是多样化集聚效应更强。可能的原因是,首先,需求层面上,生产性服务业集聚的结构由城市制造业规模和发展层次决定,大城市生产性服务业发展要适应高技术制造业的转型升级需求;供给层面上,高端生产性服务业要实现真正意义上的高端化发展对人力资本、资金配置、技术投入等要素的要求较高,而中小城市即使发展高端生产性服务业也难以支撑相应的高端要素供给。其次,拥有足够市场需求的大城市,高端生产性服务业更易于与上下游企业产生紧密联系,在这些城市集聚也更有利于获得制度政策上的优势。城市规模越大,高端服务业通过产业前后向关联效应、知识溢出效应及中间产品本地市场效应对绿色全要素生产率提升的正向作用就越强。再次,高端生产性服务业的就业人员往往具有较高的文化程度和专业技能,知识密集型产业的行业间知识和技术溢出往往比行业内知识技术溢出更易于激发技术创新和制度创新。因此,超大及特大城市应以高端生产性服务业多样化集聚为抓手促进绿色全要素生产率增长,Ⅰ型大城市应在提升高端生产性服务业专业化水准的基础上逐步拓展行业门类,推进高端产业融合互动发展。

中低端生产性服务业集聚效应分析。从中低端生产性服务业专业化集聚的回归系数看,中小城市生产性服务业专业化集聚的回归系数在1%的水平上显著为正,Ⅱ型大城市的回归系数不显著,Ⅰ型大城市、超大及特大城市的系数显著为负;从中低端生产性服务业多样化集聚的回归系数看,仅Ⅱ型大城市的相应系数在10%的显著水平上显著为正,其它规模层级城市的该回归系数均不显著。这说明中小城市中低端生产性服务业专业化集聚能够促进城市绿色全要素生产率增长;Ⅱ型大城市中低端生产性服务业多样化集聚有利于绿色全要素生产率增长;而Ⅰ型大城市、超大及特大城市中低端生产性服务业的专业化集聚模式抑制绿色全要素生产率增长,多样化集聚模式作用不显著。可能的原因是,一方面,中低端生产性服务业发展更多地依赖于生产成本节约和交易频率提高,适合在市场规模较小的中小城市进行专业化集聚;另一方面,Ⅰ型、超大及特大城市中低端生产性服务业过度集聚势必会对城市有限资源产生挤出效应,降低城市资源配置效率。因此,中低端生产性服务业在中小城市适合于专业化集聚模式;而Ⅰ型大城市、超大及特大城市应适时将部分中低端生产性服务业向周边中小城市及Ⅱ型大城市梯度转移,优化城市资源配置结构。

(二)不同行政等级城市生产性服务业集聚的绿色全要素生产率增长效应

1.基于总体生产性服务业的分析

城市层级体系视角下中国城市层级的差异不仅体现在人口规模层级,同时还体现在行政层级的差异。鉴于《全国城镇体系规划》中将国家中心城市设置为城镇体系的最高层级,且国家中心城市集中了我国人口、空间、资源和政策上的主要优势,在经济高质量发展中的战略地位逐渐凸显,本研究按照地级城市、省会城市、副省级城市和国家中心城市4组样本分别检验生产性服务业集聚的绿色全要素生产率增长效应,模型的回归结果如表5所示。

由表5中核心解释变量的回归系数可知,就专业化集聚模式而言,总体上各组城市生产性服务业专业化集聚的回归系数均在1%的水平上显著为正;而各层级城市多样化集聚模式的回归系数存在明显差异,表现为国家中心城市、副省级城市生产性服务业多样化集聚的回归系数高于其它省会城市,同时普通地级城市生产性服务业多样化集聚的回归系数不显著。这说明以提升城市绿色全要素生产率为导向的生产性服务业发展模式选择,不能忽视城市层级体系视角下的城市行政级别差异,制约城市产业发展模式的因素不能单纯着眼于城市规模的大小,还应综合考虑城市行政级别的差异。究其原因,不同于西方国家城市大多是通过市场经济不断扩张自发形成的生产要素集聚,我国城市化进程中重要的生产要素,从资金、基础设施投资到人力资本、先进技术以及优惠政策都存在从中央到地方逐层分配的现象。区域经济系统中的网络效应使得行政级别较高的城市更易于集聚高校、科研院所和龙头企业,吸引到更多的高端人才与优质企业,从而激发城市集聚经济效应,优化城市创新创业环境,促进经济绿色高效发展。反过来,经济高效发展形成的反馈机制又进一步吸引高端人才和高端产业集聚,在累积循环机制中推进城市经济高质量发展。

从控制变量的回归系数看,环境规制、信息基础设施、人力资本水平对城市绿色全要素生产率的影响显著为正且与城市行政级别的高低正向相关。外商直接投资在高行政层级城市的回归系数显著为正,但在地级城市组的回归系数显著为负,即地级城市组的外商直接投资可能存在“污染避难所”效应。政府干预程度在高行政层级城市的回归系数显著为正,但在地级城市的回归系数不显著。从交互项的回归系数看,环境规制与生产性服务业专业化集聚的交互作用不显著,而与多样化集聚模式的交互项在省会城市、副省級城市和国家中心城市显著为正,说明在行政级别较高的城市,环境规制能够促进生产性服务业通过不同行业间的协同创新提高城市经济绩效与环境绩效,从而有利于城市绿色全要素生产率增长,同时生产性服务业多样化集聚也能为市场激励型的环境规制政策工具提供创新元素,促进环境规制的绿色全要素生产率增长效应。

2.按不同类型生产性服务业分组的分析

为进一步分析行业差异情景下不同行政级别城市生产性服务业集聚效应的异质性,对高端生产性服务业和中低端生产服务业的集聚效应分别进行计量模型回归。采用系统GMM估计方法,相关检验值显示模型不存在二阶自相关和过渡识别等偏误,分行业回归结果见表6所示。

从高端生产性服务业专业化集聚的回归系数看,副省级城市、国家中心城市及省会城市产业集聚指数的回归系数明显高于地级城市;从高端生产性服务业多样化集聚的回归系数看,国家中心城市明显领先且其多样化集聚效应强于专业化集聚效应,随后是副省级城市和省会城市,而普通地级城市高端生产性服务业多样化集聚的系数显著为负,这说明高端生产性服务业集聚特别是多样化集聚模式的绿色全要素生产率增长效应与城市在城镇化体系中所处的级别存在一定关系。从中低端生产性服务业集聚效应来看,副省级城市和国家中心城市的专业化集聚回归系数在10%的水平上显著为负,多样化集聚系数不显著;而地级城市相应的回归系数均显著为正。这说明地级城市应分阶段专注于中低端生产性服务业的专业化集聚和多样化集聚,并在此基础上探索合理的高端生产性服务业专业化发展模式;而行政级别较高的大城市则应该将中低端生产性服务业适度地向周边地级城市梯度转移,将更多的生产要素用于高端生产性服务业的多样化集聚发展,从而促进城市绿色全要素生产率增长。

六、结论与政策建议

为探索以提升城市绿色全要素生产率为导向的生产性服务业集聚模式,本文以中国283个地级及以上城市为样本,从专业化集聚和多样化集聚两个维度,在阐述生产性服务业集聚影响城市绿色全要素生产率的理论机理的基础上,构建生产性服务业集聚与绿色全要素生产率的动态面板模型,运用系统广义矩估计(SYSGMM)方法实证检验城市规模层级和城市行政层级视角下生产性服务业集聚对绿色全要素生产率的异质性影响。研究结果表明:生产性服务业集聚对绿色全要素生产率的影响随城市规模等级差异、城市行政级别差异、产业集聚模式差异和行业结构差异而表现出异质性。

首先,从不同城市规模层级看,①总体层面,Ⅰ型大城市、超大及特大城市生产性服务业的两种集聚模式均能促进绿色全要素生产率提升,所不同是,在超大及特大城市生产性服务业的多样化集聚效应更强,而在Ⅰ型大城市生产性服务业的专业化集聚效应较强;Ⅱ型大城市生产性服务业的专业化集聚有利于绿色全要素生产率增长;中小城市生产性服务业的专业化集聚能促进城市绿色全要素生产率提升,而多样化集聚效应显著为负。②分行业层面:第一,就高端生产性服务业而言,在中小城市集聚不利于绿色全要素生产率提升;在Ⅱ型大城市的专业化集聚能促进绿色全要素生产率增长,但多样化集聚效应显著为负;在Ⅰ型大城市、超大及特大城市两种集聚模式均能促进绿色全要素生产率提升,但在Ⅰ型大城市的专业化集聚效应强于多样化集聚效应,而在超大及特大城市多样化集聚效应更强。第二,就中低端生产性服务业而言,在中小城市专业化集聚能够促进绿色全要素生产率增长;在Ⅱ型大城市的多样化集聚有利于绿色全要素生产率增长;而在Ⅰ型大城市、超大及特大城市的专业化集聚效应显著为负,多样化集聚效应不显著。③在Ⅰ型大城市、超大及特大城市环境规制与高端生产性服务业多样化集聚的交互效应有利于城市绿色全要素生产率增长。

其次,从不同城市行政层级看,①总体层面,各组城市生产性服务业集聚效应的差异主要表现在多样化集聚模式上,国家中心城市、副省级城市生产性服务业多样化集聚的绿色全要素生产率增长效应高于其它省会城市,而普通地级城市的多样化集聚效应不显著。②分行业层面:第一,就高端生产性服务业而言,在省会城市、副省级城市或国家中心城市的专业化集聚效应高于地级城市;高端生产性服务业多样化集聚在国家中心城市的正向效应明显领先,随后是其它副省级城市和省会城市,而在地级城市存在负向效应。第二,就中低端生产性服务业而言,在地级城市的专业化和多样化集聚效应显著为正;而在副省级城市和国家中心城市的专业化集聚效应显著为负,多样化集聚效应不显著。③在行政层级较高的城市,环境规制与高端生产性服务业多样化集聚的交互作用有利于城市绿色全要素生产率增长。

基于上述研究结论,本文得出三点政策启示:

第一,中小城市要避免因盲目追求产业多样化高端化发展而导致产城关系不匹配,应将中低端生产性服务业的专业化集聚放到更为重要的位置,促进本地特色产业专业化发展。中小城市的产业集聚政策应以改善城市经济绩效与环境绩效为导向,选择与城市资源禀赋特征、区位优势、市场需求结构及制造业发展阶段相匹配的产业发展次序及模式,在加快制造业集聚和特色产业专业化发展的基础上,推进与本地制造业转型升级需求相匹配的生产性服务业专业化集聚,避免生产性服务业发展中“小而全”的低水平重复建设,通过优化资源配置效率促进城市绿色全要素生产率提升。

第二,对于城市规模层级或行政层级较高的城市,应依托合理的产业集聚模式加快高端生产性服务业集聚发展。具体而言,超大及特大城市或国家中心城市,应以高端生产性服务业多样化集聚为抓手促进绿色全要素生产率提升,在确保高端生产性服务业重点产业布局的同时要补齐短板,以适应城市制造业产业升级对生产性服务业提出的多元化和高端化的双重要求。Ⅰ型大城市应在提升高端生产性服务业专业化水准的同时逐步拓展行业门类,推进专业化集聚模式向多样化集聚模式的平稳过渡。Ⅰ型大城市、超大及特大城市还应将部分中低端生产性服务业适度向周边中小城市及Ⅱ型大城市梯度转移,优化城市资源配置结构。Ⅱ型大城市则要在兼顾中低端生产性服务业多样化集聚的基础上注重高端生产性服务业的专业化发展。此外,城市规模层级或行政层级较高的城市承载着区域核心城市的能級功能,应着力强化为周边非核心城市提供生产服务外延的功能,加快形成不同层级城市间纵向分工协作的区域产业发展格局。

第三,要促进环境规制政策与高端生产性服务业多样化集聚的协调联动机制,发挥集聚经济对节能减排和效率提升的积极作用。一方面,在环境规制趋紧背景下加快知识产权保护体系建设,疏通制造业转型升级对高端生产性服务业行业间协同创新的倒逼机制,为高端生产性服务业人才、信息、知识和技术等创新要素的跨界融合开拓空间,激励绿色技术创新与管理制度创新。另一方面,依托高端生产性服务业多样化集聚的行业间知识溢出效应,通过“科技+金融”“互联网+”等创新元素推进以碳金融市场为代表的绿色金融创新,助力碳排放交易、排污权交易等市场激励型环境规制政策工具的设计与完善,促进环境规制的绿色全要素生产率增长效应。

[参考文献]

[1]MARSHALL A. Principles of economics[M]. London: Macmillan and Co. Ltd, 1920.

[2]JACOBS J. The economy of cities[M]. New York: Vintage Books USA, 1969.

[3]SIMONEN J, SVENTO R, JUUTINEN A. Specialization and diversity as drivers of economic growth: evidence from hightech industries[J]. Papers in regional science, 2015, 94(2): 229-247.

[4]孙久文,张可云,安虎森,等.“建立更加有效的区域协调发展新机制”笔谈[J].中国工业经济,2017(11):26-31.

[5]沈可挺,龚健健.环境污染、技术进步与中国高耗能产业——基于环境全要素生产率的实证分析[J].中国工业经济,2011(12):25-34.

[6]刘华军,杨骞.资源环境约束下中国TFP增长的空间差异和影响因素[J].管理科学,2014(5):133-144.

[7]李斌,祁源,李倩.财政分权、FDI与绿色全要素生产率——基于面板数据动态GMM方法的实证检验[J].国际贸易问题,2016(7):119-129.

[8]ZHANG J,TAN W.Study on the green total factor productivity in main cities of China[J].Proceedings of Rijeka school of economics,2016,34(1):215-234.

[9]蔡烏赶,周小亮.中国环境规制对绿色全要素生产率的双重效应[J].经济学家,2017(9):29-37.

[10]傅京燕,胡瑾,曹翔.不同来源FDI、环境规制与绿色全要素生产率[J].国际贸易问题,2018(7):134-148.

[11]韩晶,孙雅雯,陈超凡,等.产业升级推动了中国城市绿色增长吗?[J].北京师范大学学报(社会科学版),2019,273(3):140-152.

[12]朱文涛,吕成锐,顾乃华.OFDI、逆向技术溢出对绿色全要素生产率的影响研究[J].中国人口·资源与环境,2019(9):63-73.

[13]ESWARAN M, KOTWAL A. The role of the service sector in the process of industrialization[J]. Journal of development economics, 2002, 68(2): 401-420.

[14]WOOD P. Urban development and knowledgeintensive business services: too many unanswered questions? [J]. Growth & change, 2010, 37(3): 335-361.

[15]ASLESEN H W, ISAKSEN A. New perspectives on knowledgeintensive services and innovation[J]. Geografiska annaler, 2010, 89(s1): 45-58.

[16]黄斯婕,张萃.生产性服务业集聚对城市生产率的影响——基于行业异质性视角[J].城市发展研究,2016,23(3):118-124.

[17]李筱乐.政府规模、生产性服务业与经济增长——基于我国206个城市的面板数据分析[J].国际贸易问题,2014(5):107-114.

[18]金晓雨.中国生产性服务业发展与城市生产率研究[J].产业经济研究,2015(6):32-41.

[19]张浩然.生产性服务业集聚与城市经济绩效——基于行业和地区异质性视角的分析[J].财经研究,2015(5):69-77.

[20]曹聪丽,陈宪.生产性服务业发展模式、结构调整与城市经济增长——基于动态空间杜宾模型的实证研究[J].管理评论,2019,31(1):15-26.

[21]徐从才,丁宁.服务业与制造业互动发展的价值链创新及其绩效——基于大型零售商纵向约束与供应链流程再造的分析[J].管理世界,2008(8):83-92.

[22]宣烨,余泳泽.生产性服务业集聚对制造业企业全要素生产率提升研究——来自230个城市微观企业的证据[J].数量经济技术经济研究,2017(2):89-104.

[23]程中华,李廉水,刘军.生产性服务业集聚对工业效率提升的空间外溢效应[J].科学学研究,2017(3):364-378.

[24]席强敏,陈曦,李国平.中国城市生产性服务业模式选择研究——以工业效率提升为导向[J].中国工业经济,2015(2):18-30.

[25]于斌斌.生产性服务业集聚能提高制造业生产率吗?——基于行业、地区和城市异质性视角的分析[J].南开经济研究,2017(2):112.

[26]ROSENTHAL S S, STRANGE W C. The determinants of agglomeration[J]. Journal of urban economics, 2001, 50(2): 191-229.

[27]DURANTON G, PUGA D. Diversity and specialization in cities: why, where and when does it matter?[J]. Urban studies, 1999, 37(3): 533-555.

[28]BEHRENS K, DURANTON G, ROBERTNICOUD F. Productive cities:sorting, selection and agglomeration[J]. Cepr discussion papers, 2014, 122(7922): 507-553.

[29]LI H, SHI J F. Energy efficiency analysis on Chinese industrial sectors: an improved SuperSBM model with undesirable outputs[J]. Journal of cleaner production, 2014(65): 97-107.

[30]单豪杰.中国资本存量K的再估算:1952—2006年[J].数量经济技术经济研究,2008(10):17-31.

[31]HALL R E, JONES C I. Why do some countries produce so much more output per worker than others?[J]. The quarterly journal of economics, 1999, 114(1): 83-116.

[32]涂正革.环境、资源与工业增长的协调性[J].经济研究,2008(2):93-105.

[33]KE S, MING H, YUAN C. Synergy and coagglomeration of producer services and manufacturing: a panel data analysis of Chinese cities[J]. Regional studies, 2014, 48(11): 1829-1841.

The Effects of Producer Service Agglomeration on Urban Green Total Factor Productivity

——An Analysis Based on 283 Cities in China

Yu Yishan1, Wei Ping2, Gao Xingmin1

(1. China Center for Special Economic Zone Research, Shenzhen University, Shenzhen 518061, China;2.School of Economics, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China)

Abstract:

The green total factor productivity of 283 cities in China is measured based on superefficient SBM model considering unexpected output and GML index. From the two perspectives of specialized agglomeration and diversified agglomeration, this paper builds an econometric model of producer service agglomeration and urban green total factor productivity, and empirically test it through SYSGMM. The results show that: the impact of producer service agglomeration on green total factor productivity is heterogeneous with the differences of city scale level, city administrative level and industry structure. The specialized and the diversified agglomeration of highend producer services in type I big cities, superlarge cities and megacities can promote green total factor productivity. The diversified agglomeration effect is stronger in superlarge cities and megacities, while the specialization agglomeration effect is stronger in type I big cities. At the same time, the environmental regulation has positive adjustment effect on diversified agglomeration effect. The middle and lowend producer service industry is suitable for specialized agglomeration mode in small and mediumsized cities, while it is suitable for diversified agglomeration mode in type II big cities. At the same time, the diversified agglomeration effect of highend producer services in cities with higher administrative level has obvious leading advantages. Finally, it provides policy suggestions for promoting green total factor productivity growth through the agglomeration of producer services.

Key words: producer services; specialized agglomeration; diversified agglomeration; green total factor productivity; urban hierarchy system

(責任编辑:张梦楠)