营商制度环境对企业家精神的影响研究

——以中国地方行政审批改革为例

张 敏

一、引言

中国过去四十年经济的快速发展和成功转型离不开企业家精神的支持(Mcmillan和Woodruff,2002[1];He等,2019[2])。熊彼特在其代表作《经济发展理论》[3]中提出,企业家“创造性的破坏”活动推动了创新,企业家精神是实现创新和经济增长的根本动力,其中企业家精神被定义为实施创新活动的实体(包括个人和企业)。已有的国内外理论和实证研究也都普遍揭示出企业家精神对经济发展的重要作用(Li等,2012[4];Glaeser等,2015[5];Zheng和Zhao,2017[6];李宏彬等,2009[7])。一方面,企业家精神有助于推动地区就业增长(如Li等,2012[4];Stephens等,2013[8]; Glaeser等,2015[5];Zheng和Zhao,2017[6];He等,2019[2]);另一方面,通过激励个体和企业将新知识应用到市场中,企业家精神还促进了知识的传递和外溢(Acs等,2013[9]),推动技术创新和生产率提升(Qian,2018[10])。

企业家精神对经济体如此重要,如何提升企业家精神呢?除了企业家个人因素,企业家所处的制度环境是企业家精神发挥的先决条件(Audretsch和Keilbach,2008[11];Lu和Tao,2010[12];张龙鹏等,2016[13])。制度框架决定经济体的激励结构,与企业交易成本紧密相关(夏杰长和刘诚,2017[14];孙艳阳,2019[15]),是决定企业家活动方向和密度的重要因素(Baumol,1996[16])。对于个体和企业而言,良好的营商制度是其进行经济活动的重要前提,倘若营商制度无法保护个体和企业财产权和知识产权,理性的个体、企业将不会进行任何创业和创新活动,企业家精神也就无从说起。以我国为例,在新中国成立后的较长一段时间,由于制度不允许私营经济和个体经济的存在,我国企业家精神几乎为零。改革开放以后,随着市场化改革导向的制度允许个体户、城镇企业家等自由进行市场活动,我国企业家精神才开始萌芽,并在不断深入的制度改革激励下快速释放,成为推动技术创新和经济发展的核心动力。然而,我国企业家精神在多大程度上受益于营商制度环境的改善?营商制度还存在哪些优化空间?

近年来我国推行的“简政放权”改革为这一研究问题提供了较好的实证分析样本。其中,行政审批改革是我国简政放权改革的“先手棋”,1995 年,我国首个具有行政审批中心性质的机构在深圳市设立;2001年,在改革工作领导小组的推动下,“一站式”行政审批中心开始在全国推广,配套的审批制度改革还包括下放行政审批事项,取消不必要的审批环节,简化办事流程,公开行政审批信息与进度等(张天华等,2019[17])。据统计,2001—2008年间,我国绝大部分地级市完成“一站式”行政审批中心的设立,截至2014年,在283个样本城市中,有278个地级及以上城市已完成“一站式”行政审批中心的建立,改革几乎覆盖了所有样本城市。作为进行较早且覆盖面广的制度改革,行政审批中心改革被认为是地方营商制度改革的重要举措,这一制度改革背景为评估地方企业家精神如何受营商制度的影响提供了较好的实证分析样本。

在实践中,我国行政审批改革是阶梯式推进的,改革先在一部分城市试点推行,进而全面推进,并在2013年以后进入到全面深化的阶段(毕青苗等,2018[18])。由于行政审批改革在不同城市间推行的时点和力度存在差异,一个地区行政审批制度改革不仅对当地企业家精神产生影响,还可能通过企业家精神要素的空间流动对周围地区的企业家精神产生影响。与传统经济要素类似,企业家精神要素亦具有稀缺性和追逐自身价值最大化的特征,会从边际收益率低的区域向边际收益率高的区域流动(杨省贵和顾新,2011[19])。当一个地区的营商制度环境发生变化时,逐利的企业家可能流动到商业机会更多、制度更加完善的区域从事创业活动。我国基础设施的日趋完善和信息通讯技术的高速发展为劳动力的高频流动也创造了条件。基于此思路,梯度式推进的行政审批改革可能引起人口和资本的空间流动,导致企业家精神资源在区域间的重新配置,倘若未将这一空间资源再配置效应考虑在内,将不利于从宏观层面上把握行政审批中心改革的宏观经济政策效果。基于此,在实证探究营商制度改革对企业家精神的影响时,本文将重点关注营商制度环境变化引致的企业家精神空间效应。

综上所述,本文将以行政审批改革为例,实证探究营商制度改革对地区企业家精神的影响,除了分析营商制度改革对当地企业家精神的影响,还将探究营商制度改革的空间资源配置效应。本文接下来的结构安排为:第二部分进行文献综述;第三部分介绍行政审批改革制度背景并梳理制度改革对企业家精神影响的理论基础;第四部分介绍模型、变量与数据;第五部分报告与分析实证结果;第六部分总结全文并提出政策性建议。

二、文献综述

企业家精神(entrepreneurship)的概念有多重含义,其首次被经济学家熊彼特提出时,指代地区实施创新活动的实体(包括个人和企业)(Schumpeter,1934[3])。在管理学领域,企业家精神多被定义为一种善于发现市场机会并进行实践、敢于冒险的能力,这种能力与企业家个人的性格特质以及行为有关(Tavassoli等,2017[20])。在经济学领域,企业家精神多指代能够创造经济效益的个体和企业创业活动(Li,2017[21];Zheng和Zhao,2017[6])。本研究采用最后一种定义,将个体和企业基于逐利目的进行的创业活动定义为企业家精神。

(一) 企业家精神的决定因素

关于企业家精神的决定因素,已有研究表明,企业家精神的形成与企业家个人特质和企业家所处的区域环境均有关(Sutter,2008[22];Stuetzer等,2016[23])。其中,影响企业家精神的个人因素包括天赋、年龄、性别、受教育程度、导师情况、领导力、个人意愿等(Michelacci和Silva,2007[24];Spigel,2017[25]);影响企业家精神的区域环境因素包括文化、历史、政治制度、社会网络、高校、政策、对外开放度、失业率(Guo等,2016[26];Zheng和Zhao,2017[6])、技术发达程度(He等,2019[2])、人口特征和文化多样性(Rodríguez-Pose和Hardy,2015[27];Guo等,2016[26];Zheng和Zhao,2017[6])以及市场和产业结构等(Guo等,2016[26];Zheng和Zhao,2017[6];He等,2019[2])。

制度经济学派认为,制度是企业家精神形成的先决条件(Lu和Tao,2010[12]),也是解释个人和国家层面企业家精神的重要因素(Audretsch和Keilbach,2008[11])。作为规范和约束人们之间互动行为的社会规则,制度有较多形式,如管制、合同、程序、文化、价值和社会规则等,其中对企业家精神影响较大的是涵盖私有产权保护和合同执行保障的经济制度(North,1990[28])。与个体和企业经营相关的管制制度直接决定了个体和企业的入市门槛和交易成本,并对地区的知识溢出有较大影响(Veciana和Urbano,2008[29];Ghio等,2015[30])。

然而,与探究企业家精神如何受个人和区域其他特征影响相比,探究制度尤其是正式的营商制度对企业家精神的影响在实证研究中存在困难。这是由于,首先,制度涵盖的内容广泛,有关于制度的定义与测度存在较大分歧(Gertler,2010[31];Rodríguez-Pose,2013[32];Rodríguez-Pose和Zhang,2019[33])。其次,地区营商制度往往在较长的时期内维持不变,并与非制度因素共同影响经济主体行为,这使得测算正式制度对经济增长的边际贡献变得困难(Acemoglu等,2001[34])。再次,针对中国情况的实证研究普遍采用指数性指标来衡量地区营商制度环境,如采用樊纲等(2010)[35]、王小鲁等(2016)[36]编制的“中国市场化指数”(陶长琪和彭永樟,2018[37]),世界银行编制的营商环境指数等(董志强等,2012[38];魏下海等, 2015[39]),这类衡量指标的主要问题在于指标选取存在一定的主观性。相比之下,本文的研究思路为,通过比较一项具体制度改革事件发生前后地区企业家精神的变化来评估该项制度对企业家精神的影响,基于该思路的研究结论预期更加可靠。

(二) 企业家精神的空间外溢效应

企业家精神对地区创新和经济增长影响的一个重要机制是促进了知识溢出,而是否支持知识溢出的制度环境对企业家精神形成也有重要影响。Acs等(2013)[9]指出,个体和企业往往从外溢的知识中发现创业机会,并通过运用新知识让外溢的知识产生市场价值,由此,知识溢出意味着学习机会,无论是个体还是企业,其在“用脚投票”进行区位选择时,均会考虑到地区知识溢出的程度。企业家精神的知识外溢理论(the Knowledge Spillover Theory of Entrepreneurship)同样强调,知识溢出与企业家精神可能存在双向因果关系,一方面,企业家精神是知识溢出的重要载体;另一方面,知识溢出也是吸引企业家进行创业的重要因素(Ghio等,2015[30])。

然而,正如Tavassoli等(2017)[20]所指出的,已有研究中,企业间的知识溢出得到较多讨论,区域间的知识溢出较少得到讨论。少数注意到区域间知识溢出的研究基于不同的研究样本和实证模型得出了不同的结论。例如:杨勇等(2014)[40]基于中国2000—2009年省份层面数据研究得出,一个地区的企业家精神对周围省份的企业家精神有显著为正的知识溢出效应;基于美国2002—2011年375个大都市数据,Bologna(2014)[41]研究得出,一个有助于提升地区知识产权保护以及保障个人参与市场权益的营商制度不仅促进了当地的创业活动,还激励了地理临近地区的创业活动;进一步,基于2008年337家德国企业的数据,Pijnenburg和Kholodilin(2014)[42]研究得出,企业家精神资本的空间溢出效应既可能为正,也可能为负,其研究结论取决于空间权重矩阵的选择;基于1996—2011年402家德国企业数据和运用模拟脉冲响应方程,Fossen和Martin(2016)[43]研究指出,企业家精神的空间外溢效应存在于一定范围内的地理空间中,且外溢效应约在两年后显现出来。由此可知,已有研究关于企业家精神的发展在空间上存在可能的外溢效应存在不同观点,有必要搜集更多的证据来实证探究企业家精神空间外溢的规律。

总体上,虽然营商制度对企业家精神形成的重要性存在广泛共识,但相关的实证分析并不多。在实证研究中,选用科学的指标量化制度环境是研究的关键。此外,企业家精神与知识溢出密切相关,有必要探究制度对企业家精神影响的空间效应。本文将在中国行政审批制度改革的制度背景下,实证探究地区营商制度环境对地区企业家精神的影响及其空间效应。企业家精神是一项重要资源,研究企业家精神受我国行政审批制度改革的影响,一方面可以评估中国行政审批改革政策效果,为我国深化“简政放权”改革建言献策;另一方面有助于从制度改革层面深入挖掘我国企业家精神发展潜力。

三、制度背景与理论基础

(一) 制度背景

长期以来,我国的行政审批制度为“寻租”“进入壁垒”创造了条件,漫长且不够透明的审批流程成为企业进入市场的阻碍之一(刘泽照,2016[44];毕青苗等,2018[18])。为了减少行政审批环节的弊病,自1997年起,我国国务院开始明确发文以“效率、质量、服务” 为宗旨推动地方进行行政审批制度的改革,改革举措包括设立行政审批中心,取消和下放多项行政审批项目,精简审批流程等。值得注意的是,从行政审批中心建设的时间线来看,我国湖北、福建、江苏、浙江、湖南、江西、广东等东南部省份为行政审批改革的先行试点区域,而贵州、山东、云南、广西、甘肃、新疆等省份的试点改革相对较晚,且在时间线上改革多从省会城市或经济较发达的地级市中进行,进而推广至全省其他地区。总体而言,行政审批制度改革呈现由沿海相对发达省份或地区逐渐向内陆欠发达省份或地区推进的趋势,并最终实现在全国范围内的全覆盖。

行政审批制度是我国营商制度的重要组成部分。通过“集中一地办公、跨部门业务协同”,行政审批中心的设立实现了企业和个人的登记注册、证照办理等审批事项的简化。目前,绝大部分评估行政审批改革效果的研究聚焦于其对微观经济主体的影响,如评估行政审批改革对个体创业活动(张龙鹏等,2016[13])、企业进入率(毕青苗等,2018[18])、对企业创新(王永进和冯笑,2018[45])、企业价值(孙艳阳,2019[15])、企业资源配置效率(张天华等,2019[17])等的影响。总体上,微观层面的实证研究从多角度肯定了我国行政审批制度改革的正面效应,部分研究强调行政审批改革效果的发挥与企业特征有紧密关系(张天华等,2019[17];孙艳阳,2019[15])。相比之下,从宏观层面考察行政审批改革政策效应的研究并不多。其中,夏杰长和刘诚(2017)[14]考察行政审批改革对经济增长的影响,得出了中国渐进式的行政审批改革通过减少企业交易费用而促进中国经济增长的研究结论。虽然掌握行政审批改革对微观经济主体的影响有助于理解行政审批改革的宏观经济效应,但其对宏观经济的影响还有待补充更多的实证证据。基于此,本文从企业家精神的视角评估我国行政审批制度改革的宏观经济效应。由于中国地方政府在改革中具有很大自主权,在全国统一政策上的落实力度与执行效率也存在差异(Qian 和 Xu,1993[46];夏杰长和刘诚,2017[14]),本文选择地级市层面数据来开展相关的实证研究。

(二) 理论基础

本文考察行政审批改革对企业家精神的影响及其空间效应。根据已有的微观层面的研究,理论上,行政审批中心的设立可能通过以下三种方式影响地区企业家精神:第一,行政审批中心设立简化了审批手续,降低了微观经济个体和企业的制度性交易成本(夏杰长和刘诚,2017[14]),创业成本的降低对个体和企业的创业活动是一种激励,也进而促进了地区的企业家精神;第二,随着审批程序的简化,市场进入门槛降低,选择创业的企业和个体数量增加(毕青苗等,2018[18]),地区的企业家精神得到更好的发挥;第三,随着越来越多的企业和个体进入市场,市场经济竞争加剧,市场中出现“强者更强,弱者更弱”的局面(王永进和冯笑,2018[45]),创业难度提升,创业的个体和企业数量下降,地区整体企业家精神被抑制。由于三种可能的影响机制方向并不一致,行政审批改革对企业家精神的影响方向存在不确定性。

关于制度改革对企业家精神影响的空间效应,著名经济地理学者缪尔达尔提出了理解空间效应的两大模式:扩散效应(spread effects)和回波效应(backwash effects)(Myrdal, 1957[47])。其中,扩散效应(spread effects)(也称溢出效应、辐射效应)指代某一地区经济扩张给另一地区带来的有利变化,包括技术、信息、市场机会、就业机会等的溢出;回波效应(backwash effects)(也称回流效应、虹吸效应)指代某一地区经济扩张给另一地区带来的不利变化,包括从另一地区吸引人口、资本等稀缺资源,导致另一地区资源的匮乏和发展的受限。在现实区域经济中,扩散效应主要由发达地区(或中心地区)指向落后地区(或外围地区),是缩小地区之间发展差距的重要推力;而回波效应主要是由落后地区(或外围地区)指向发达地区(或中心地区),是扩大地区之间发展差距的重要力量。扩散效应和回波效应相对力量的强弱将决定空间效应的方向(Damborsky,2007[48];韩纪江和郭熙保,2014[49])。后续,赫希曼提出了极化-涓滴效应(polarization and trickling-down effects)的分析工具(Hirschman,1958[50]),但其内在原理与扩散-回波效应异曲同工。

随着空间计量经济技术的发展与成熟,研究者们开始运用实证方法分析经济现象的扩散-回波效应,以更好理解空间经济现象背后的机理。除了区域经济增长问题,从扩散-回波效应的角度分析空间效应的规律还被广泛应用于就业、科技创新等领域以及改革效果、投资效果评估等领域(柯善咨,2009a[51],2009b[52];Chen 和 Partridge,2013[53];罗巍等,2020[54]; 黄振宇和吴立春,2020[55];曹翔等,2020[56])。同样地,本文将从扩散-回波效应的视角探究并解读行政审批改革对企业家精神影响的空间效应。其中,空间上,行政审批改革产生扩散效应的可能机理为:一个地区的制度改革促进了当地知识溢出,并对周围地区的制度形成辐射和示范效应,刺激另一地区的产业互补需求和城市功能互补需求,并进一步激励另一地区的创业和企业家精神的培育。另一方面,行政审批改革产生回波效应的可能机理为:行政审批改革降低了地区行政审批成本和企业进入市场的门槛,对周围地区形成了投资的巨大吸引力,将人才、资本、技术等稀缺资源从周围地区吸引至本地,进而削弱了周围地区的企业家精神。

探究行政审批制度改革的空间效应具有重要的研究意义。倘若制度改革对企业家精神影响的空间效应以扩散效应为主导,则意味着制度改革促进了多方共赢;倘若制度改革对企业家精神影响的空间效应以回波效应为主导,则意味着制度改革主要实现的是企业家精神资源在空间上的重新分配,一部分地区的企业家精神发展是以牺牲另外一部分地区企业家精神的发展为代价,制度的改革效果是有限的。此外,时间上来看,回波效应往往发展在中心地区形成的初期,而扩散效应往往在中心地区形成的后期主导着外围地区,且扩散效应多在中心城市出现严重的拥挤、污染等负外部性问题后才开始主导空间效应的方向(Chen 和Partridge,2013[53])。基于此规律,本文将选择在较长的时间段考察行政审批改革对企业家精神影响的空间效应,以更全面地掌握营商制度改革对企业家精神影响的空间效应规律。

与已有研究相比,本文主要的研究边际贡献在于:在研究内容上,本文考察行政审批制度改革对地区企业家精神的影响,拓展了行政审批改革实施效果的评估范畴,同时为促进地区企业家精神提供了一个新思路;其次,本文增加了空间效应视角的分析,令我国行政审批制度改革宏观政策效果的评估更加全面。

四、模型设定,变量选择与数据说明

(一) 模型与变量

为考察行政审批改革对企业家精神的影响,设定回归模型如下:

lnentrepreneurshipi,t=β0+β1administrativereformi,t

+β2lneconomicfactori,t

+β3lnstructuralfactori,t

+β4salc_seti,t+β5alc_capitali,t

+ui+ϑt+i,t

(1)

其中,enterpreneurshipi,t为地区企业家精神变量;administrativereformi,t为行政审批制度改革的变量,包括是否建立“一站式”行政审批中心的虚拟变量(alc_set)、行政审批中心建立的时间长短(alc_age)、行政审批中心服务覆盖范围(如进驻部门数量、事项数、窗口数量等),考虑到政策对个体和企业的影响存在滞后性,后续研究将在模型中引入行政审批制度改革的滞后变量;economicfactori,t为城市经济变量,包括城市人均GDP(gdppc)、人口规模(popu)、失业率(unemprate)、人力资本(sharecoll)等变量;structuralfactori,t为城市经济结构变量,包括城市集聚经济程度(popudensi)和产业结构(prosecond)变量;ui为城市固定效应;ϑt为年份固定效应;i,t为误差项。

此外,模型还运用0~1空间权重矩阵(1)0~1空间权重矩阵指代对城市i而言,将与其地理临近地区设为1,地理不相邻的地区设为0。构建了周围地区是否建立行政审批中心的变量salc_seti,t,以考察周围地区设立行政审批中心对本地区企业家精神的影响;模型同时包括了该城市所在省份省会城市(2)若该城市为省会城市,则以该城市当年是否拥有行政审批中心构建虚拟变量。是否设立行政审批中心的虚拟变量alc_capitali,t,以考察省会城市设立行政审批中心对当地企业家精神的影响。由于企业家精神数据为比率数据,本文的实证模型采用双对数实证模型,除了行政审批制度改革变量,被解释变量及解释变量均为对数形式。

为了探究行政审批改革产生的空间溢出效应,本文拓展的模型采用同时包含内生交互效应和外生交互效应的空间杜宾模型(Spatial Durbin Model,SDM)。模型设定如下:

lnentrepreneurshipi,t=β0+β1administrativereformi,t

+β2lneconomicfactori,t

+β3lnstructuralfactori,t

+ui+ϑt+i,t

(2)

(二) 变量选择

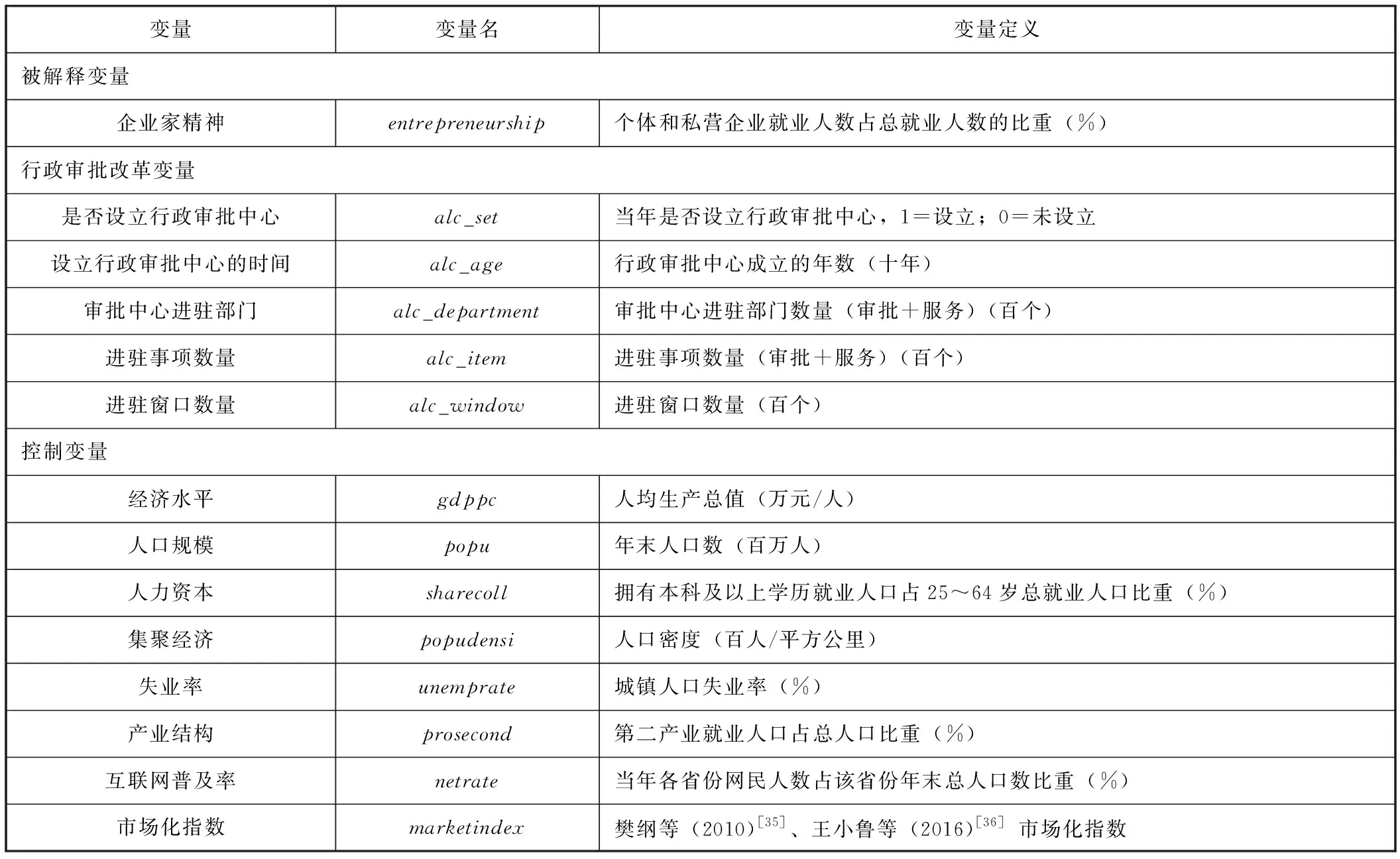

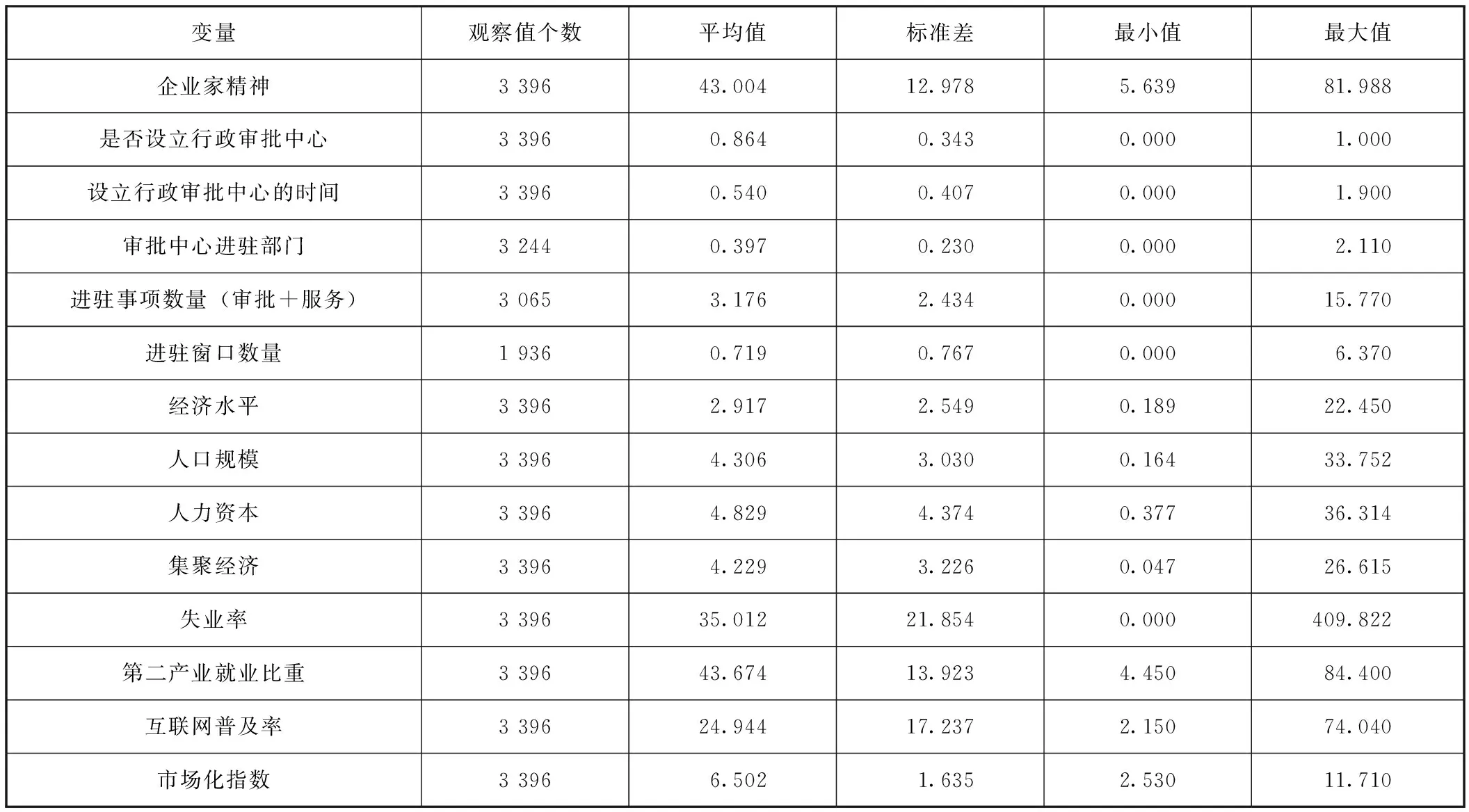

借鉴前人研究(李宏彬等,2009[7];袁红林和蒋含明,2013[57];程俊杰,2016[58];曾铖等,2017[59];谢智敏等,2019[60]),本文的企业家精神采用个体和私营企业就业人数占总就业人数比重来衡量。反映地区营商制度环境的变量为行政审批改革变量,包括是否设立“一站式”行政审批服务中心的虚拟变量(alc_set)、行政审批中心设立时间长短变量(alc_age),反映行政审批中心服务范围的变量包括审批中心进驻部门数量(acl_department)、事项数量(alc_item)和窗口数量(acl_window)等。最后,借鉴前人研究(Stephens等,2013[8];Rodríguez-Pose和Hardy,2015[27];袁红林和蒋含明,2013[57];毕青苗等,2018[18]),模型控制变量包括地区经济发展水平(gdppc)、人口规模(popu)、人力资本(sharecoll)、集聚经济(popudensi)、失业率(unemprate)和产业结构(prosecond)等。本文模型涉及变量的定义与统计性描述如表1和表2所示。

表1 变量定义与描述

表2 变量统计性描述

(三) 数据来源

本文中国地级市层面的行政审批中心数据来自于中山大学岭南学院产业与区域经济研究中心分享数据(毕青苗等,2018[18]),对于直辖市等部分城市缺失数据,本文进行手动数据补充,并对数据进行逐个查验和校正,以确保数据准确性,数据来源有百度百科网站、各地行政审批服务中心的官方主页,地级市人民政府网站和当地媒体发布的新闻报道等。本文地级市层面个体和私营企业就业人数、总就业人数、国内生产总值、年末人口数、人口密度、第二产业比重,城镇失业率等数据来自于《中国城市统计年鉴》。其中,为减少价格差异导致的影响,本文对国内生产总值数据以2003年为基期进行了价格平滑处理。人力资本数据从《中国人口普查分县资料》(2000/2010)整理获得,其中2010年以外的其他年份数据运用线性插值法基于2000年和2010年数据估算得出。本文最终研究样本包含283个主要地级市2003—2014年间的变量。

五、结果分析

(一) 基准模型结果分析

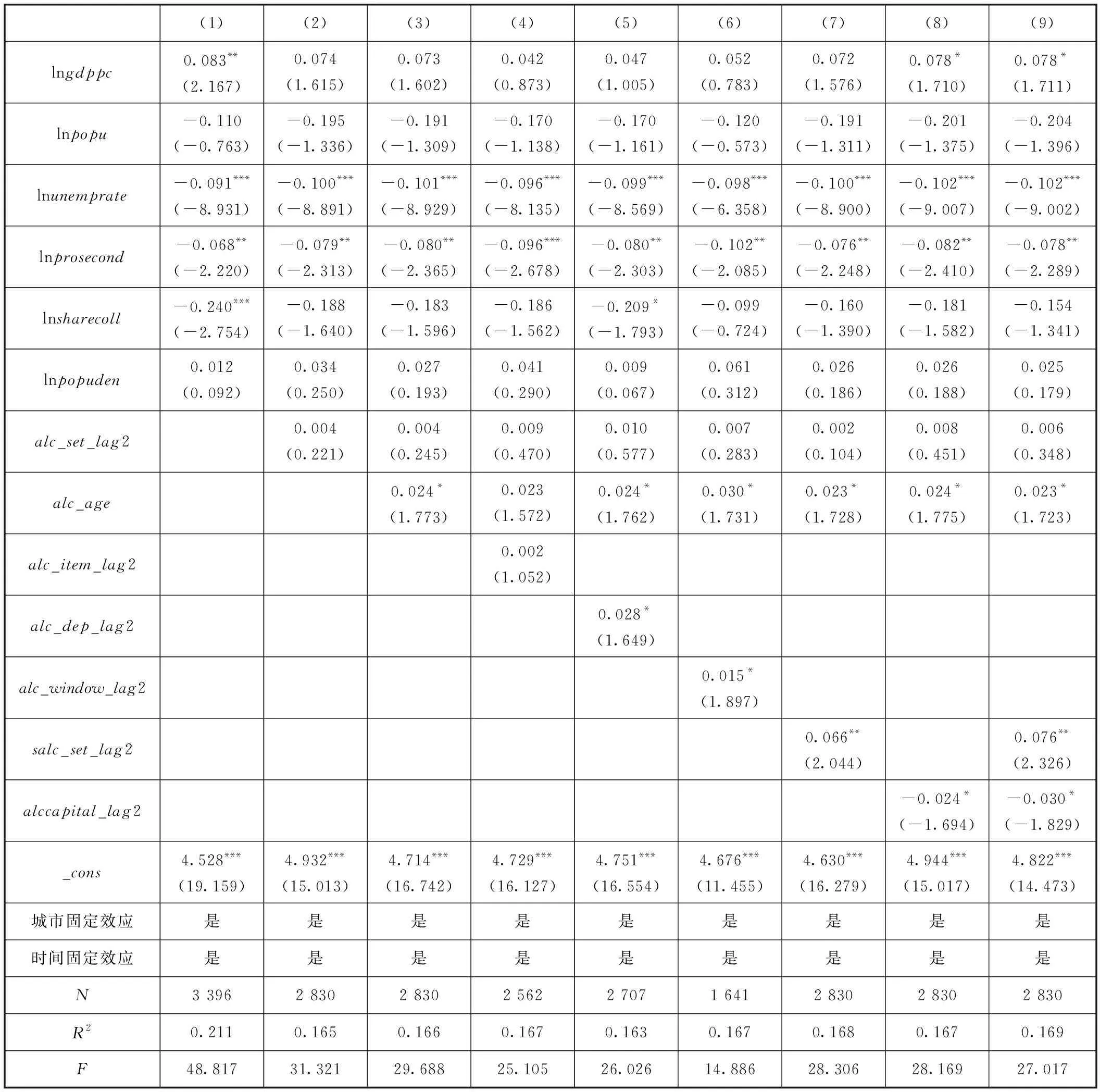

表3汇报了模型(1)的回归结果,其中列(1)结果中仅包含控制变量,列(2)~列(9)结果中除了控制变量,还包含滞后两期的行政审批制度改革变量(3)为了最好地反映行政审批制度改革对地区企业家精神的影响,本文比较行政审批改革变量无滞后、滞后一期、二期及多期的回归结果,研究发现主要的行政审批中心变量系数在滞后两期及以后才显著,这说明行政审批制度改革的政策效应存在至少两年的滞后期,基于此,本文选择将行政审批变量滞后两期的结果作为基准回归结果。若读者感兴趣,可来信索要无滞后、滞后一期及多期的回归结果。。从控制变量的影响来看,决定地区企业家精神的区域因素有地区经济发达程度,失业率水平和产业结构。其他条件不变的情况下,提高地区经济发达程度和降低失业率水平有助于促进企业家精神。根据Acs (2006)[61],市场中的企业家精神可分为两种类型:“生存型企业家精神”(entrepreneurship of necessity)和“机会型企业家精神”(entrepreneurship of opportunity)。其中,生存型企业家精神是为了解决失业和生存问题进行的创业活动,这种活动不一定能带来经济增长效应,而机会型企业家精神则是通过发现和利用市场机会,发明新产品和新服务,提高竞争能力来实现增长,这类创业活动能够激发创新和促进经济的长期增长(Audretsch等,2008[11])。研究结果中地区失业率水平对企业家精神的影响显著为负,反映出地区企业家精神可能多为“机会型企业家精神”类型。企业家精神与第二产业比重呈反向变动关系,表明地区产业结构变动能引致地区企业家精神变化,去工业化在一定程度上能促进企业家精神。相比之下,地区的人口规模、人力资本和集聚程度对地区企业家精神的影响不显著。可能的原因为,在人口集聚的地区经济竞争更加激烈,竞争虽然有助于提升企业效率和激励企业家精神,但同时也提升了创业难度,不利于企业家数量增长(Pijnenburg和Kholodilin,2014[42]),两种相反的力量相互作用,令市场规模和集聚经济对企业家精神的影响方向不确定。

表3 地区企业家精神的决定因素:双重固定效应回归结果

从行政审批制度改革的影响来看,滞后二期的行政审批中心变量(alc_set_lag2)不显著,而行政审批改革时长变量(alc_age)系数为正,且在10%的水平上显著,这说明行政审批改革对地区企业家精神的影响存在滞后效应。对比回归结果,我们发现行政审批改革时长变量只有在滞后两期及更多期后才变得显著,说明行政审批中心的建立到其企业家精神促进效应显现需要至少两年的时间。此外,反映行政审批中心改革强度的变量系数显著为正,表明行政审批中心对企业家精神的影响随着行政审批中心入驻的审批部门数量和审批窗口数量的增加而变大。平均来看,其他条件不变的情况下,入驻地区行政审批中心的部门数量每增加100个,地区企业家精神将提升0.028%;入驻地区行政审批中心的窗口数量每增加100个,地区企业家精神将提升0.015%;此外,其他条件不变的情况下,行政审批中心对企业家精神影响的边际效应以每年0.023%速度递增。对比回归结果可以发现,相比设立行政审批中心,行政审批中心服务范围对企业家精神激励效应更加显著,即行政审批改革对地区企业家精神的激励效应随着行政审批中心服务范围的扩大而增强。

从空间自变量的结果来看,周围地区设立行政审批中心(salc_set_lag2)能够显著促进本地区企业家精神,即行政审批改革对企业家精神的影响存在正向的空间扩散效应。结合理论基础的分析可知,行政审批改革的扩散效应主导着空间效应,地区行政审批制度改革不仅激励了当地的创业和企业家精神,也激励了周围地区企业家精神的发挥。其背后的影响机制可能为,制度改革促进了地区的知识溢出,对周围地区形成辐射效应,引致周围地区的产业互补和城市功能互补需求并激励地区更多个体和企业创业。考虑到扩散效应的方向主要由中心城市指向外围城市,而回波效应的方向主要由外围城市指向中心城市,本文进一步分城市类型考察行政审批改革的空间效应。相比之下,在我国不同等级的城市中,直辖市和省会城市往往具有较高的政治地位,表现为省会城市服务于全省甚至邻省部分地区,而非省会城市则面向当地(柯善咨,2009a[51]),本文构建了省会城市是否建立行政审批中心的虚拟变量(alccapital_lag2)进行回归,在表3的回归结果中,省会城市是否建立行政审批中心这一变量(alccapital_lag2)的影响显著为负,表明虽然总体上行政审批改革对企业家精神的影响存在地理上的空间扩散效应,但中心城市(省会城市)的行政审批改革对非中心城市(非省会城市)依然存在着负向的回波效应。负向的回波效应也意味着,当省会城市较其他城市先进行制度改革时,周围地区优质的企业家精神资源将有可能被吸引至省会城市,拉大省会城市与非省会城市的要素禀赋和发展差距。两个空间变量结果对比说明,不同类型城市的行政审批制度改革可能产生不同的空间效应,总体上,中心城市的行政审批改革对周围非中心城市的企业家精神形成负向的“回流效应”,而非中心城市的行政审批改革则更多呈现的是正向的扩散效应,扩散效应和回流效应力量相互作用的结果是扩散效应占据主导地位,令加总的空间效应为正。由此,虽然已有研究强调了企业家的空间流动是知识溢出的重要渠道,但也必须认识到空间资源的再配置效应对区域均衡发展带来的影响。在我国,中心城市先行的营商制度改革容易导致企业家精神资源流动和集中至中心城市,拉大中心城市与其周围城市的企业家精神发展差距。

(二) 分样本结果分析

Lu和Tao(2010)[12]指出,决定发达国家的企业家精神的关键因素是个人特征因素,而决定发展中国家的企业家精神的因素是制度环境因素。虽然中国各地区共享相同的制度框架,但中国地域广阔,各地区经济发展差异较大,行政审批制度改革对企业家精神的影响是否存在地区异质性呢?为探究这一问题,本文以2003年样本城市人均GDP中位数为划分标准将283个地级市分为经济相对发达城市和经济相对欠发达城市两个分样本(4)相对发达地区界定为2003年人均GDP排名前50%的地级市;对应地,相对欠发达地区界定为2003年人均GDP排名后50%的地级市。若根据欧盟划分发达和欠发达地区的标准,将2003年人均GDP排名前25%的城市划分为相对发达城市,其他定义划分为相对欠发达城市,模型回归的主要结果保持不变。进行回归。

从回归结果(5)受篇幅所限,文中没有列出地区企业家精神的决定因素:发达地区与欠发达地区对比的回归结果,感兴趣的读者可向作者索取。可知,企业家精神的动力机制在相对发达城市和欠发达城市间存在较大差异。第一,经济相对发达地区的企业家精神受地区经济发展水平影响显著为正,而经济相对欠发达地区的企业家精神受地区经济发展水平影响不显著,说明在样本研究期间,提升地区经济发展水平能够促进相对发达地区的企业家精神,而提升地区经济发展水平对促进经济相对落后地区企业家精神发展无显著作用。第二,市场规模的变化对经济相对发达地区的企业家精神无显著影响,而缩小市场规模有利于经济相对欠发达地区的企业家精神。可能的原因为,市场规模缩小一方面加剧了市场竞争,另一方面可能降低了市场进入门槛,在欠发达地区,当市场规模缩小降低市场门槛时,大量私营企业和个体将选择进入市场,且这一效应超过市场规模缩小带来的竞争加剧效应。第三,在经济相对发达地区,其他条件不变的情况下,降低第二产业比重可促进企业家精神,而在经济落后地区,产业结构调整对企业家精神的影响不显著。

就行政审批改革的影响来看,在以经济发达地区为研究样本的回归结果中,行政审批改革相关变量均不显著,表明行政审批制度改革在经济相对发达地区的政策效果并不明显;相反,在以相对欠发达地区为研究样本的回归结果中,无论是设立行政审批中心时长变量,还是行政审批覆盖范围变量均显著为正,表明行政审批改革对经济相对落后地区产生了显著的正向政策效果。同理,在经济相对欠发达地区,行政审批中心设立的时间越长,行政审批中心服务范围越广,其对当地企业家精神的激励作用越大。对比两个分样本的回归结果可知,行政审批改革的政策效果在经济相对落后地区更加显著。这一现象背后可能的原因为,在我国,经济相对发达地区往往同时也具备相对较好的制度环境,设立行政审批中心带来的边际企业家精神效应较小;而经济相对落后地区发展在较大程度上受制于制度的不完善,由此优化营商制度环境在经济相对落后地区产生了较大的边际企业家精神效应。这一结果突出了制度改革在经济相对落后地区的重要性和迫切性。

此外,行政审批改革的空间效应在经济相对发达地区并不明显,而其在经济欠发达地区中表现为整体的正向扩散效应。这一结果说明,无论是从当地效应还是空间效应来看,行政审批改革对经济落后地区的企业家精神培育均有正向的影响。此外,在经济相对欠发达地区,中心城市(省会城市)的回波效应并不显著,而在经济相对发达地区,中心城市的行政审批改革对非省会发达城市的企业家精神要素产生了显著的回波效应,这说明对企业家精神资源的空间竞争主要存在于省会城市与相对发达的非省会城市之间,省会城市与周围的欠发达地区则不存在明显的空间竞争关系。综上所述,行政审批改革在不同类型城市中的政策效果存在差异,总体上,从促进地区企业家精神发展的角度,行政审批改革在经济相对落后地区效果明显,而其在经济相对发达地区并不明显;此外,从行政审批改革空间效应来看,其总体上促进了不同地区之间企业家精神发展的共赢;然而,对于经济发达的非省会城市,其仍然受到来自于省会城市行政审批改革回波效应的负面影响。

(三)工具变量结果分析

遗漏变量与互为因果关系的存在可能使得基准模型回归结果有偏,为克服模型潜在的内生性问题,本文进一步引入工具变量回归实证模型,以检验基准回归结果的稳健性。具体地,本文引用的行政审批改革工具变量包括地区互联网普及率(netrate)和市场化指数(marketindex)。有效的工具变量需满足相关性和外生性两个条件。在互联网信息时代,地区的互联网普及率越高意味着信息在当地的传播速度更快,中国行政审批改革的一个重要举措是推动线上服务,地区互联网普及率越高,其行政审批改革的真正受惠面将更广。此外,从政府效率的角度,一个地区信息技术设施条件越好,其对微观经济主体的诉求与需求响应时间更短,行政审批改革效果越好,由此互联网普及率作为行政审批改革工具变量的相关性条件满足。与此同时,已有研究普遍将樊纲等(2010)[35]、王小鲁等(2016)[36]编制的市场化指数作为地区营商制度环境的代理变量,由此将市场化指数作为行政审批改革工具变量的相关性条件也满足。进一步地,地区互联网普及率主要用来反映地区通信基础设施状况,与地区企业家精神无直接相关关系,满足工具变量外生性要求;樊纲等(2010)[35]、王小鲁等(2016)[36]编制的省份市场化指数并未包括反映地级市企业家精神的指标,可认为省份市场化指数与地区企业家精神无直接相关关系,其作为工具变量的外生性条件也满足。以上互联网普及率数据来自于中国互联网络信息中心每年发布的中国互联网络发展统计报告,省份市场化指数数据来自于樊纲等(2010)[35]、王小鲁等(2016)[36]编制的中国分省份市场化指数报告。

引入以上两个工具变量,并运用两阶段最小二乘法对模型(1)进行回归(6)受篇幅所限,文中没有列出工具变量回归结果,感兴趣的读者可向作者索取。。从第一阶段回归结果来看,互联网普及率变量和市场化指数变量在大多数回归结果中显著为正,且模型检验结果显示回归结果无过度拟合问题,说明本文工具变量选取较为合适。从第二阶段的回归结果可知,对于经济相对发达地区,行政审批改革对地区企业家的影响不显著,而对于经济欠发达地区,控制其他变量的影响后,地区企业家精神与地区行政审批改革范围显著正相关。这一结果表明,相比于设立行政审批中心举措本身,行政审批改革覆盖范围是决定地区企业家精神发展的更为关键的因素。

从空间效应的结果来看,行政审批改革在经济相对落后地区存在显著的空间扩散效应,在经济相对发达地区空间效应不显著;相比之下,省会城市是否设立行政审批中心对其周围的经济相对发达地区有显著为负的影响,表明行政审批改革存在中心城市对非中心城市的回波效应,且其更多局限于省会城市与其周围的非省会发达城市之间。总体上,工具变量回归结果支持了基准回归结果的主要结论。

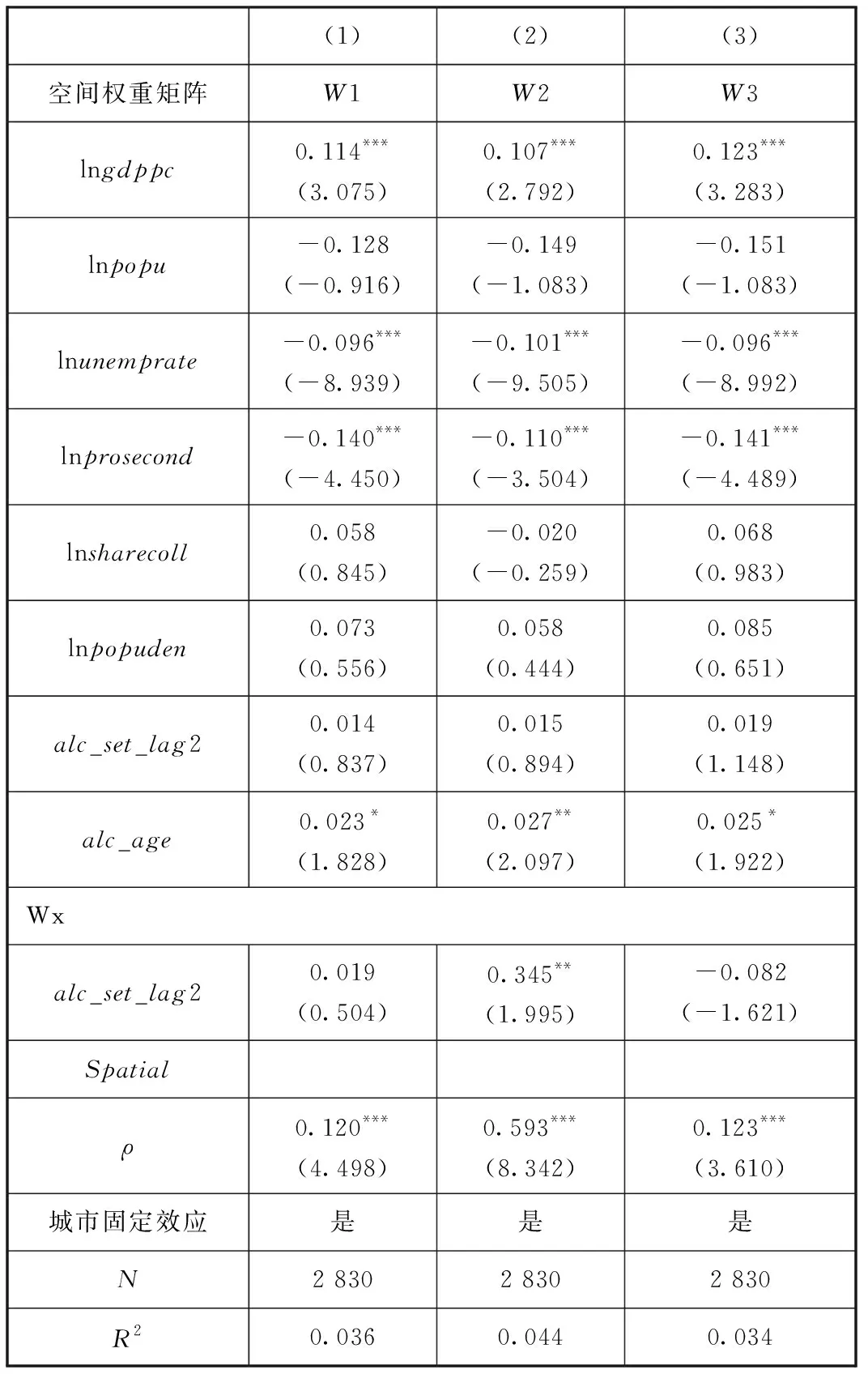

(四) 空间计量结果分析

为检验行政审批改革对企业家精神影响的空间效应,本文进一步运用空间计量方法来回归模型。根据模型(2),本文的空间计量模型设定为空间杜宾模型,该模型除了考虑行政审批改革产生的空间效应,还考虑了被解释变量即企业家精神的空间溢出效应。由于空间杜宾模型在数据出现空值时无法回归,在行政审批改革变量中模型只能对没有缺失值的设立行政审批中心虚拟变量。运用三种不同空间权重矩阵的模型回归结果分别如表4列(1)~列(3)所示。从结果可知,设立行政审批中心变量(alc_set_lag2)的系数不显著,而行政审批中心设立时长变量(alc_age)显著为正,这表明行政审批中心改革对地区企业家精神的影响存在时滞效应,且设立行政审批中心对企业家精神影响的边际效应随着时间递增。同样地,和基准回归模型结果类似,地区的企业家精神与地区设立行政审批中心相关性并不大,其可能更多地与行政审批改革覆盖范围相关。从空间效应的结果来看,模型的空间自相关系数(ρ)反映周围地区的企业家精神对本地区企业家精神的影响,表4的回归结果中空间自相关系数在三列结果中均显著为正,这表明企业家精神本身存在显著的空间溢出效应,周围地区企业家精神水平的提高能够显著激励本地区的企业家精神。企业家精神知识溢出理论强调知识溢出是企业家精神增长的重要动力,本文实证研究结果也支持这一结论。

表4 空间杜宾模型回归结果

从行政审批改革的空间效应来看,周围地区建立行政审批中心对本地区企业家精神的影响随着空间权重矩阵设定的不同而不同。具体地,在距离倒数空间权重矩阵(W2)关系设定下,周围地区设立行政审批中心对本地区企业家精神影响显著为正,表明设立行政审批中心推动了企业家精神空间上的扩散效应,这一结果与基准回归结果一致。当空间权重矩阵由倒数空间权重矩阵(W2)调整为地理临近矩阵(W1)和距离二次方倒数矩阵(W3)时,周围地区设立行政审批中心变量(alc_set_lag2)的系数不显著,说明行政审批改革空间效应不显著。在三类不同权重矩阵下行政审批改革空间效应的结果存在差异,说明企业家精神扩散在空间上存在地域局限性。由于一些隐性知识需要面对面地进行交流传递和溢出,知识溢出范围往往有限(Gertler,2003[31];Fossen和Martin,2016[43])。对比之下,企业家精神在地区间的空间扩散效应较为普遍存在,而行政审批改革促进的企业家精神在地区间的空间扩散存在固定路径。总体上,采用空间计量模型的分析结果支持基准模型的主要结论。

六、结论与建议

良好的营商制度环境对企业家精神的形成与发展至关重要。本文以行政审批改革为例探究地区企业家精神受营商制度环境影响的规律。研究发现,我国行政审批改革对企业家精神的影响存在时滞效应,总体上,行政审批改革促进了地区的企业家精神发展,政策效果明显。其中,相比设立行政审批中心,行政审批中心的服务范围对企业家精神激励效应更加显著;行政审批改革的企业家精神效应在地区之间存在差异,相比之下,行政审批改革的政策效果在经济相对落后地区更加突出,表明行政审批改革之前营商制度环境对欠发达地区企业家精神的制约作用更为突出。此外,行政审批改革对企业家精神的影响还存在着空间效应,表现为中心城市(省会城市)的行政审批改革对其周围城市的企业家精神产生负向的回波效应,而非中心城市(非省会城市)的行政审批改革对其周围城市的企业家精神产生正向的扩散效应。整体上,企业家精神空间扩散的力量大于空间回波的力量,虽然行政审批改革在一定程度上促使企业家精神资源由非中心城市流向中心城市(省会城市),实现的是地区间企业家精神的“此消彼长”,但总体上行政审批空间效应为正,其整体促进的是企业家精神发展在地区之间的共赢。

本文研究结论对企业家精神发展以及营商制度改革带来的启示有:第一,要让营商制度改革真正发挥作用,需要重视营商制度改革的质量,只有彻底而深入的制度改革才能激励地区企业家精神。第二,经济相对落后地区的发展可能更多受制于营商制度的不完善,经济相对落后地区应当充分挖掘营商制度改革潜力,以此为突破口激发当地创业活力和经济活力。第三,非中心城市可充分与地理临近城市建立沟通、联系与合作,联动多部门多领域“跨界”合作,促进企业间学习和隐性知识溢出,实现联动企业家精神增长。和知识转移不同,知识溢出更多是宏观层面的,企业家并不需要为此付费。第四,从全局来看,不同时间节点推行的行政审批改革产生了中心地区(省会城市)对非中心地区(非省会城市)的回波效应,即促使资源进一步流入到中心城市,拉大中心城市与其周围的非中心城市的企业家精神发展差距,本文建议落后地区的制度改革先行或者与中心城市改革同步进行,这将在一定程度上避免阶梯式制度改革产生的回波效应。第五,由于政策实施到政策效果显现需要一定时间,在评估营商制度改革带来的政策效应时,应当充分考虑可能的时滞效应,基于较长的时间段来评估政策效应。

本文研究从时间和空间的维度上揭示地区营商环境变化对区域企业家精神的影响,由于研究数据限制,本文研究未能区分成本型企业家精神与机会型企业家精神,进而未能评估行政审批改革通过促进企业家精神带来的就业增长效应和经济增长效应。此外,受到数据限制,本文研究在实证上未进行行政审批制度对企业家精神影响机制的检验探索工作,以上研究不足是后续研究的目标。