酿造酱油微生物多样性及风味物质研究进展

谭戈,徐晴元,郭丽琼*,郑倩望,邹苑,潘涛,林俊芳*

(1.华南农业大学 食品学院,广州 510642;2.广东微生态制剂工程技术研究中心,广州 510642)

酱油,作为一种调味品,深受中国、日本等亚洲国家的欢迎[1]。在酿造酱油国家标准中,依据发酵工艺的不同,将酱油划分为低盐固态发酵酱油和高盐稀态发酵酱油。前者发酵周期较短、成本较低,但口感较差;后者质量高,鲜味和香气浓郁,但发酵周期较长,一般要6个月[2]。

低盐固态发酵酱油,是以大豆、麸皮和麦粉为主要原料,经过蒸煮、制曲过程后,与盐水混合成固态酱醅,再经发酵而成的酱油。高盐稀态发酵酱油,是以大豆和小麦为主要原料,经蒸煮、曲霉菌制曲后与盐水混合成稀醪,再经发酵而成的酱油。在整个发酵过程中,重要参与者是微生物以及其产生的多种酶系,最终产生了醇类、酸类、酚类、酯类、醛类、呋喃类和吡嗪类等风味物质[3]。

酱油不仅是一种传统的调味品,还有抗氧化、降血压等功能,被称为“养生酱油”[4-5]。据统计[6],2015-2018年,中国酱油的年产量连续4年下降,2018年中国酱油产量降至576万吨,当前中国酱油市场呈现出不容乐观的趋势。而日本的酱油企业对传统酱油进行研究,结合酱油生产技术,使其质量和风味更佳,深受消费者的欢迎,使得日本酱油在全球市场排名领先[7]。罗龙娟等[8]对日式酱油和中式酱油的风味物质进行对比研究,鉴定出日式酱油中共有125种风味物质,种类比中式酱油多31种,其中酯类含量更是高出32%。随着消费者消费水平的提高及对健康的追求,促进了酱油走向高端市场,如原酿本味酱油和“减盐不减鲜”的特质健康酱油[9]。

20世纪60年代,学者们开始研究酱油发酵过程中所参与的微生物群落,尝试揭开酿造酱油的相关菌株和风味菌的种类构成。从传统微生物培养法到磷脂脂肪酸分析法,再到基因指纹图谱分析法、变性梯度凝胶电泳技术和基因组学。对于酿造酱油风味物质的鉴定技术也是多样化和现代化,如电子鼻和电子舌联用技术、气质联用色谱仪、固相微萃取等。本文对酱油酿造过程中微生物的多样性以及风味物质的研究进展进行了综述,将酱油微生物的多样性和风味物质联系起来,为研发优质酱油提供了一定理论依据。

1 酿造酱油的微生物多样性

1.1 酿造酱油的微生物多样性分析

酱油的酿造离不开多种微生物的协同作用,微生物菌群在酱油酿造过程中呈现出一个动态过程。随着现代技术的发展,不少研究者对酱油发酵过程中微生物的动态变化过程进行了剖析。在酱油酿造过程中,微生物群落由非耐盐和耐酸性较差的优势菌株向耐盐性和耐酸性较强的菌株为主演变。

Zhang等[10]运用磷脂脂肪酸分析法(phospholipid fatty acid,PLFA)和变性梯度凝胶电泳(denaturing gradient gel electrophoresis,DGGE),对两种发酵酱油模式(低盐固态发酵和高盐稀态发酵)的酱醪发酵过程中的微生物进行菌落形态分析,得知酱醪发酵中以革兰氏阳性菌(魏斯氏菌、四联球菌)和真菌(接合酵母、毕赤氏酵母和假丝酵母)为优势菌群。

胡传旺[11]利用微生物多样性测序方法,对酿造酱油的整个过程进行微生物多样性的动态分析。在酱油成曲阶段,菌群主要由米曲霉、乳酸菌、葡萄球菌和芽孢杆菌组成;在酱醪发酵体系中,真菌主要由米曲霉、鲁氏接合酵母和假丝酵母组成,细菌主要由嗜盐片球菌、魏斯氏菌和葡萄球菌组成。Wang等[12]利用宏基因组学手段研究酱油细菌的种类,发现在酱油制曲阶段存在29个细菌种属,优势菌为库特氏菌、魏斯氏菌和葡萄球菌;酱醪阶段存在34个种属,优势菌为库特氏菌、葡萄球菌和肠球菌。Sulaiman等[13]以中国传统酱油酱醪为研究对象,在发酵的6个月过程中,定期采集酱醪样本以监测其微生物数量和功能特性的变化。通过全基因组鸟枪法分析得知发酵酱醪以魏斯氏菌属为主,真菌属以假丝酵母属为主。

1.2 酿造酱油发酵主要微生物

酱油发酵实质上是微生物共同作用的一系列活动,参与的微生物种类繁多,主要有米曲霉、酵母菌和乳酸菌3种类型。多菌种发酵体系,在提高了酱油原料利用率的同时,也提高了酱油中糖、氨基酸和风味物质的含量,有利于改善酱油的风味和提高酱油的营养价值。Yan等[14]利用微生物培养法,对酱油制曲过程进行了微生物鉴定实验,分析得出酱油制曲阶段中占优势的菌群有米曲霉、假丝酵母、乳酸菌和葡萄球菌。

1.2.1 米曲霉

米曲霉(Aspergillusoryzae)是曲霉关键生产菌种之一,目前国内常用的菌株有AS3.951(沪酿3.042)、UE328、UE336、渝3.811。米曲霉具有多种复合酶系,如淀粉酶、蛋白酶、脂肪酶和谷氨酰胺酶,它将酱油原料中的淀粉、蛋白质分解为糖类和氨基酸等成分,为微生物的生长和发酵过程提供了营养物质。同时,由于米曲霉具有繁殖能力强、抑制杂菌能力强、酶活力高和制曲时间短等优点,成为酱油生产菌株研究的热点。Ding等[15]发现以米曲霉3.042为基础,构建了稳定产生单核孢子的米曲霉3.042-3,最后转化为新菌株3.042-3-c。在酱油发酵时,新菌株3.042-3-c发酵酱油的风味成分种类和含量比米曲霉3.042和米曲霉3.042-3高,尤其是醇类和酯类物质。邵伟等[16]以沪酿3.042为出发菌株,经紫外诱变与化学诱变,筛选培育出变异菌株A11,发现该菌株比沪酿3.042的蛋白酶活性比提高了110%,耐温性能较强,遗传性状较稳定。

1.2.2 酵母菌

酵母菌(Saccharomyce)也是酿造酱油发酵的重要微生物之一,该菌可以利用糖类产生醇类物质,对酱油的风味形成具有重要作用[17]。目前,从酱油酱醪中分离出30多种酵母菌,如鲁氏接合酵母(Zygosaccharomycesrouxii)、球拟酵母(Torulopsis)和埃切假丝酵母(Candidaetchellsii)[18]。当前研究最多的是鲁氏接合酵母,它将葡萄糖转化成醇,同时产生呋喃酮、醇类等风味物质。Song等[19]从韩国酵母中分离出产高乙醇的徳氏环孢菌(Torulasporadelbrueckii)和高风味的龟裂毕赤酵母(Pichiaguilliermondii),并将其应用于低盐酱油发酵中,发现其风味更浓郁,还有抑制肠球菌等致病菌的作用。吕变梅等[20]通过紫外诱导,得到一株发酵能力强的鲁氏接合酵母L6-1,利用该菌株酿造的酱油较空白组多了20种风味物质。

在酱油工业中,酵母属的发酵工艺技术的发展较为成熟。牟灿灿等[21]在酿造酱油的酱醪发酵后期接种球拟酵母和鲁氏酵母等增香酵母,发现成品酱油中酯类和醇类的种类和含量均比空白组明显提高。此外,在酱醪液的早期发酵阶段,检测到了鲁氏接合酵母;中期发酵阶段,埃切假丝酵母和易变假丝酵母(Candidaversatilis)被检测到;成熟发酵阶段,埃切假丝酵母被检测到。结果表明,酱油生产过程中存在的酵母菌群落在整个生产过程中发生了巨大变化[22]。

1.2.3 乳酸菌

从酱油酱醪中分离出来的还有乳酸菌(Lactobacillus),在酱油发酵过程中发挥着重要作用,在发酵过程中快速增长,抑制杂菌生长。乳酸菌主要包括嗜盐片球菌(Pediococcushalophilus)、嗜盐四联球菌(Tetragenococcushalophilus)、植物乳杆菌(Lactobacillusplantarum)和魏斯氏菌(Weissella)[23]。嗜盐片球菌在常温高盐状态下生长良好,最适pH为5.0~6.0。它主要是在发酵前期生长繁殖,产生有机酸,降低酱油中的pH,从而有利于酵母菌的生长。在发酵后期,随着体系中pH持续下降,该菌会停止生长。四联球菌是一种嗜盐乳酸菌,作用与嗜盐片球菌类似,最终也会停止生长。植物乳杆菌是酱油产生风味的主要来源菌,保证了酿造酱油的质量与风味。魏斯氏菌广泛存在于发酵食品中,如泡菜、豆豉和酱油中,对食品有机酸、酯类和短链脂肪酸等风味物质的生成有着重要的意义。

2 酱油风味物质分析

2.1 酱油风味物质分析

评价酱油的好坏,不仅取决于其营养价值,风味物质也是一个不可或缺的指标。风味的形成包括香气和滋味两个方面,其中香气来源于醇类、酸类、酯类、醛类、呋喃类和吡嗪类等;滋味由鲜、甜、酸、咸和苦组成。然而仅仅依据这些物质来描述酱油风味是不够的,主要是因为这些风味物质会相互作用,使酿造出来的酱油风味更独特。

2.1.1 酱油中香气物质的分析

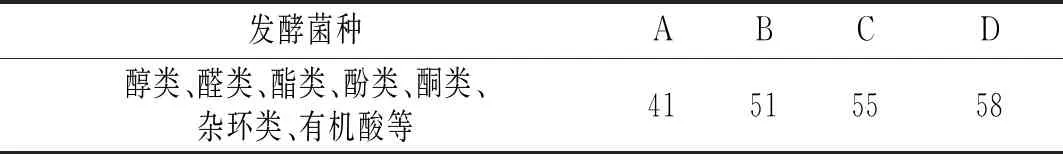

随着现代分析仪器和手段的发展,有近300种酱油挥发性风味物质已被分离和鉴定,确定了4-羟基-2,5-二甲基-3(2H)-呋喃酮、4-乙基俞创木酚和3-甲硫基丙醇等为酱油酱香的关键风味物质[24]。赵谋明等[25]利用气相色谱-质谱联用仪(gas chromatography-mass spectrometer, GC-MS)共分离鉴定出109种酱油挥发性化合物,其中醇类含量最高,达75.82%,而醛类、酯类、酸类和呋喃类含量依次减少。方冠宇等[26]采用多菌种混合发酵技术和顶空固相微萃取(headspace solid-phase microextraction,HS-SPME)结合气相色谱-质谱联用(GC-MS)分析了酱油的风味物质,验证了随着菌种种类的增加,酿造酱油的挥发性风味物质亦会增多,见表1。Liu等[27]用米曲霉和嗜盐性酵母同时接种制曲,可显著提高乙酸乙酯、2-甲氧基-4-乙烯基苯酚和1-辛烯-3-醇的含量,获得的酱油酱香风味更浓郁,也验证了随着酱油发酵菌种种类的增加,酱油中的挥发性物质含量也越多这一观点。

表1 多菌种高盐稀态酱油发酵完成时挥发性物质种类的比较

Inoue等[28]在酱油中检测到41种香气活性物质并进行感官评估,结果表明新鉴定出来的二甲基三硫化物有利于提高酱油的鲜味。Feng等[29]采用HS-SPME和气相色谱-质谱/嗅闻(gas chromatography-olfactometry-mass spectrometry,GC-O-MS)两种技术,研究了两种中国发酵酱油的香味物质,发现高盐稀态酱油的香气风味物质更为丰富,包括乙醇、3-甲基丁醇等37种风味物质。

Harada等发现酱油微生物及其代谢产物对酱油香气的形成存在相关性,发现单独添加乙醇生香单一,说明酱油的香气成分是由酵母代谢产生的,并非由乙醇直接转化而来。大多数酱油香气物质与微生物代谢有关联,同时一些香气物质的产生也与原料的处理和灭菌温度有关[30]。

2.1.2 酱油中滋味物质的分析

酱油的滋味可以用鲜、甜、酸、咸和苦这5个指标进行评价。鲜味是评价酱油品质的一项重要指标。它主要来源于鲜味氨基酸(天冬氨酸、谷氨酸)、鲜味肽和酵母菌自溶时产生的核苷酸[31]。甜味主要来源于淀粉水解后所产生的糖,如葡萄糖、麦芽糖等,还有一部分来自甜味氨基酸,如苏氨酸、丙氨酸和脯氨酸等[32]。酸味主要来自有机酸物质,如甲酸、乙酸、乳酸、琥珀酸和柠檬酸等20多种有机酸。酸味物质之间的协同作用对酱油的独特风味起到了关键性作用。此外,有机酸改善了酱油酱醪体系的pH[33],在抑制杂菌生长的同时,还会降低酱油生物胺产量及其产生的胺臭味。咸味主要来自酱油酿造过程中添加的食盐。在高盐稀态发酵酱油中,添加食用盐不仅会抑制杂菌生长,还会结合氨基酸,形成氨基酸盐,为酱油添加独有的鲜味。苦味主要来自食用盐中的硫酸镁、氯化镁和苦味氨基酸和苦味肽。微苦可以给酱油带来一种醇厚感,也是酿造酱油独特风味的基础之一。总体而言,酱油滋味以鲜味为主,兼甜、酸、咸、苦五味调制而成的复合体,味道咸鲜、微甜而醇。

2.2 微生物与风味物质

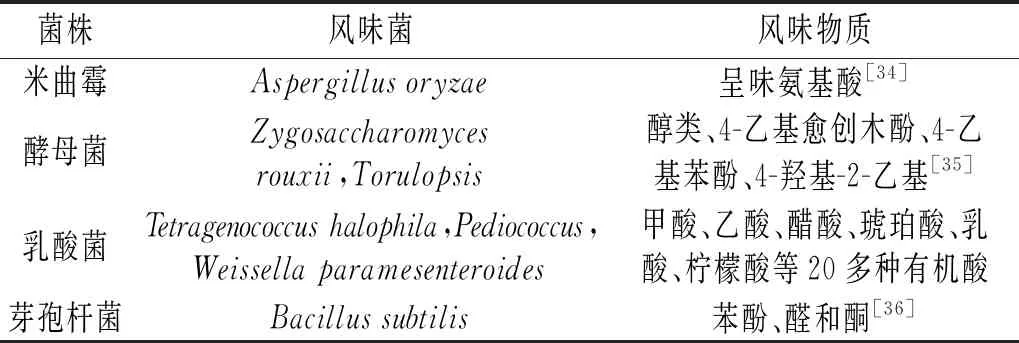

在酿造酱油的过程中,多种微生物对原料中淀粉、大豆蛋白的利用,产生了酱油的风味,此外微生物菌群还可以进一步产生各种挥发性风味物质及风味物质的相互作用,形成了酱油的独特风味,微生物对酱油风味形成的作用见表2。

表2 微生物对酱油风味形成的作用

许瑜[37]发现外加糖源能显著提高酱油的关键性风味物质,如4-羟基-2,5-二甲基-3(2H)-呋喃酮,其中添加木糖后,可以提高酱醪中酵母菌的数量,加深酱油的色泽度,而添加葡萄糖后可以提高酱醪中乳酸菌数量以及酱油的鲜味(如谷氨酸)和甜味(如丙氨酸、赖氨酸)。Kong等[38]采用高效液相色谱法测定10种市售酱油主要的非挥发性风味物质,发现天冬氨酸和谷氨酸的含量为8.77~147.98 mg/mL。乳酸(0.83~13.19 mg/mL)和焦谷氨酸(从0~12.80 mg/mL)是主要的有机酸,有助于提高酸度,确保酱油的口感均衡。

乳酸菌群落对糠醛、糠醇、甲硫基丙醛、甲基环戊烯醇、有机酸和酯类等风味物质的形成有较大的影响,Jiang等展示了天然酱油发酵微生物群落中的一种细菌,即芽孢杆菌,经改造后的菌株可以有效减少酱油的“褐变”反应,同时也能产生鲜味物质,为酱油增添香气。

近年来,也有不少科研人员通过添加不同的菌种来提高酱油的风味。胡传旺等[39]从日本酱油的酱醪发酵过程中分离出9株细菌,在高盐条件下对它们的特性进行分析,结果表明解淀粉芽孢杆菌B2产蛋白酶和糖化酶的能力较强,类肠膜魏斯氏菌CQ03可水解原料产生较多鲜味氨基酸,嗜盐四联球菌产有机酸能力较强,这些菌和风味物质的相互作用大大增强了酱油的风味。Liang等[40]以嗜盐四联球菌、鲁氏接合酵母和假丝酵母作为酱油补充添加发酵剂,明显提高了发酵酱油的品质。

3 展望

酿造酱油及其独特的风味离不开微生物的新陈代谢活动,它们是由多种微生物共同作用而形成的。当前,中国酱油行业虽然正处于高速发展期,酱油生产技术也在不断完善,但总体在高端酱油品牌市场的认可度不高,仍存在较大的短板,如“零添加”酱油防腐、减盐酱油带来的营养成分和风味不佳等现象,无法满足消费者所追求的质量高、鲜味足的健康酱油需求。利用现代分子生物学技术,如基因组学、GC-MS、代谢组学等手段,来研究酿造酱油中微生物群落的多样性、微生物相互作用机理及调控技术、风味菌以及酱油风味物质成分,优化酿造酱油的发酵菌种以及风味菌的种类和比例,筛选出更优质的酱油新菌株,为生产更优的质酱油提供一定的理论依据和新思路,来解决酱油生产周期长、减盐后风味不佳和营养价值下降等突出问题,促进特质健康酱油酿造工艺的发展,更好地满足消费者的需求。