针对老年人群急性心肌梗死病人进行动态血压观测及预防性干预措施的效果分析

李晓红,杨晓峰

(新疆伊犁州友谊医院 心功能科,新疆 伊犁)

0 引言

急性心肌梗死(AMI)是指因冠状动脉出现急性阻塞,心肌因缺血出现坏死,使得心脏功能受损的一种可能危及生命的急性病变,其特点是,发病快、危险性大、易并发心源性休克[1]。本次探讨中针对老年群体进行分析,选择患有急性心肌梗死患者与高龄健康老人24 h的动态血压监测进行对比探讨,从而了解高龄AMI患者的特点,优化目前的临床治疗效果和护理效果,现将详细内容整理如下。

1 信息与措施

1.1 资料

选择我院在2018年2月至2019年11月收治的老年人急性心肌梗死病人50例以及40例无心肌梗死老年患者,作为本次的分析对象,患有心肌梗死的50例患者为观察组,无心肌梗死的老年患者40例为对照组。进行分组治疗及护理之后进行探讨分析。两组老年人的年龄在69~82岁,平均(74.24±1.97)岁,所有的患者在实验开始前需要进行常规的体检,如果患者的心电图以及血压都在正常的范围内,则符合中华医学会老年医学分会的健康老年人标准[2]。

1.2 措施

1.2.1 实验项目

(1)体重;(2)24 h无创性动态血压监测(ABPM)。

1.2.2 实验措施

(1)动态血压测量:监测前9 h内,两组均未使用降压药物,时间选择上午8~9时至第2天的8~9时。自动测压1次/30 min,若24 h内有效数据低于80%,该组数据不列入分析。有效血压读数的标准:收缩压70~260 mmHg,舒张压40~150 mmHg;脉压20~150 mmHg。(2)动态血压数据处理:通过动态血压的原始数据,统计分析下列参数指标:①24 h平均收缩压:(24 hSBP)与舒张压:(24 hDBP);②白昼:(6~22时)平均收缩压:(dSBP)与舒张压:(dDBP);③夜间:(22~6时)平均收缩压:(nSBP)与舒张压(nDBP);④每个小时为1个区间,将每个区间的平均舒张压和收缩压进行统计,全部数据通过SPSS 20.0数据统计软件进行分析,应用t进行检验。

2 结果

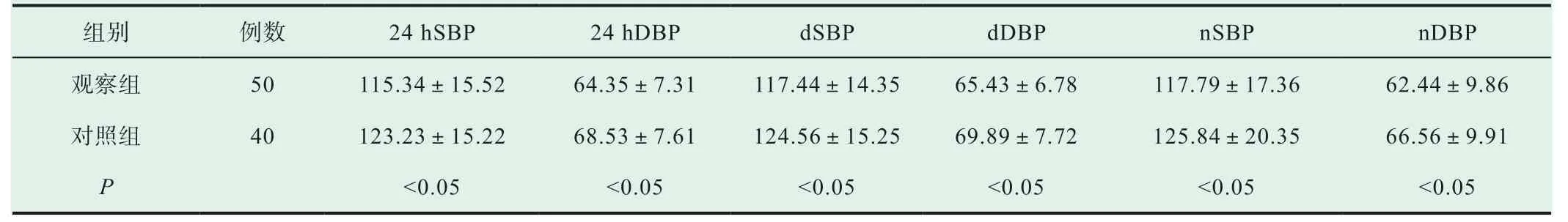

动态血压值比较,本次进行探讨的患者动态血压均值经配对t检验,之后对比24 hSBP、24 hDBP、dSBP、dDBP之间存在很大差异(P<0.05),证明高龄患者在AMI急性期,血压远远低于健康老人,处于低血压状态,详见表1。

表1 高龄AMI急性期患者与健康高龄老人动态血压值比较(±s, mmHg)

表1 高龄AMI急性期患者与健康高龄老人动态血压值比较(±s, mmHg)

?

3 讨论

3.1 高龄AMI患者低压因素

(1)老年患者在心梗后心脏排血功能大大的降低,也导致血压出现降低的情况;(2)老年患者在患病后为了减低心肌的负荷,使用药物进行控制导致发生明显的血压降低[3];(3)老年患者对于药物的耐受性也逐渐减低,比较容易出现低血压的情况;(4)老年患者的主动脉弓、颈动脉窦的血管压力感受器敏感性下降,较易发生低血压。

3.2 血压昼夜节律受影响的主要原因

动态血压在24 h内有规律的在进行变化:通常在上午的9~10点最高,以后渐降,差值最大40 mmHg,早上上升20 mmHg,呈“长柄勺状”[4]。本次探讨中针对两组患者的血压昼夜节律曲线均消失。跟之前的研究基本处于相同的状态:在≥60岁的老年患者中血压昼夜节律消失具有高达75%的发生率,同时高血压组与非高血压组没有明显的区别,高龄可能是血压昼夜节律消失的原因。老年患者往往有不同程度的动脉粥样硬化,身体的各个器官和内分泌情况逐渐衰减,下丘脑-肾上腺轴出现功能的紊乱,导致老年人睡眠-觉醒循环发生改变[5]。故需要特别注意急性心脏事件的发生。

3.3 高龄AMI急性期需要对血压进行密切的观测

为了有效的预防AMI急性期的并发症[6],干预如下:(1)高龄患者AMI急性期要慎重用药,密切的观测血压值以及血压的变化。开始2~3 min测血压1次,待血压稳定10~20 min后可延长测血压的时间[7]。(2)低血压对肾脏影响的护理在AMI急性期,应仔细观察尿量及色泽,准确记录出入量,预防因肾脏血流灌注不良而引起的肾功能不全[8]。每小时尿量不应少于50 mL,观察病人有无水电解质紊乱现象,必要时检查尿比重。(3)低血压的出现有可能加重脑动脉的供血不足。针对老年人员心肌梗死患者应用动态血压观测以及预防性护理,能够有效的改善患者的治疗效果,冠心病合并高血压中药汤剂口服配合护理干预,能够有效的提高护理质量,高龄可能是昼夜节律消失的主要因素,同时针对这部分的患者需要慎用扩血管药物,在临床工作中具有一定的参考价值。