小国的“大国平衡外交”形成条件与实施效度研究

——以菲律宾的对华对美关系实践为例

王传剑 张 松

(1.天津师范大学,天津300387)

在国际问题研究当中,大国一直占有举足轻重的地位,主要行为体的行为及其互动对所有国家命运的影响要远远大于次要行为体的影响。①[美]肯尼思·沃尔兹著,信强译:《国际政治理论》,上海人民出版社,2003 年版,第151-154 页。相比之下,由于实力限制等方面原因,处于相对弱势地位的小国在外交模式的选择上往往偏于被动,且为了自身生存和发展的考虑,小国更愿意在大国间周旋以求“左右逢源”。 实际上,国际体系内大国和小国的划分标准并非人口规模、国土面积等硬性指标,而要更多考察其对外政策能力,特别是对体系发展变迁的影响能力。 对此,罗伯特·基欧汉(Robert. O. Keohane)曾经指出,“小国是这样的国家,其领导人认为它不能单独或通过一个小集团的行动,对体系产生重要的影响”。②Robert O. Keohane, “Lilliputians Dilemma: Small States in International Politics,” International Organization, Vol.23, No.2, 1969, pp.291-310.罗伯特·罗思坦(Robert L. Rothstein)也强调,“小国不能够主要通过运用其自身的力量来获致安全,为了实现自身的安全,它必须依赖于其他国家、制度、进程和发展的帮助”。①Robert L. Rothstein, Alliances and Small Powers, Columbia University Press, 1968, p.253.珍妮·海(Jeanne A. K.Hey)曾将小国的外交行为特征归纳为在较低层面上参与世界事务、在狭小范围内解决外交问题、强调国际法和基本准则及其他道义理想、尽可能加入多边机制,以及选择中立地位,依靠大国实现合作与避免冲突等方面。②Jeanne A. K. Hey, Small States in World Politics: Explaining Foreign Policy Behavior, Lynne Rienner Publishers, 2003, p.5.其他学者也大都强调,为了克服并弥补自身安全与发展的脆弱性,如何更大限度地发掘外交资源,以最小的代价获取最大的收益是小国面临的关键性问题。 因此,小国外交时常表现出较大的弹性和灵活性,而依据情势发展需要对大国开展所谓“平衡外交”,则成为最能保全其利益的外交模式选择。③李捷、王露:“联盟或平衡:斯里兰卡对大国外交政策评析”,《南亚研究》,2016 年第 3 期,第 70-91 页。

关于小国的“大国平衡外交”研究,学界普遍认为其主要兴起于冷战结束后,尤其是进入21 世纪以来,国际格局此间的一项重大变化是新兴大国的群体性崛起,再加上美欧等西方国家实力的相对衰退,很多小国便因其地缘和战略价值成为大国间争夺的重点所在。 总体而言,目前学术界对于小国的“大国平衡外交”研究主要呈现以下特点:一是从研究对象的地域分布来看,实施“平衡外交”的小国大都集中在东亚地区,其中以东南亚国家最为多见,包括新加坡、越南和马来西亚等。 此外,中亚地区的小国(如吉尔吉斯斯坦)亦有学者进行过研究,而作为东亚地区最为重要的国际组织——东盟,其外交更趋向于采取对中美两国的平衡模式,也自然成为学者们重点关注的对象。④顾长永、萧文轩:“大国平衡手:越南的现实主义外交战略”,《人民论坛·学术前沿》,2014 年第 13 期,第 74-81 页;焦一强:“吉尔吉斯斯坦的俄美平衡外交”,《兰州大学学报(社会科学版)》,2010 年第 5 期,第 67-72 页;王森、杨光海:“东盟‘大国平衡外交’在南海问题上的运用”,《当代亚太》,2014 年第1 期,第35-57 页。二是从研究角度及方法来看,已有成果大多属于结合当下热点的时事性分析,研究重点更多放在“大国平衡外交”形成的背景、实施的动机,以及国家间关系的互动等方面。 实际上,如果从“平衡外交”的构成单位进行考察,可以发现一个小国与两个大国之间的关系也应该被纳入三边互动的理论当中。 在这方面,洛厄尔·迪特默(Lowell Dittmer)从博弈论的角度出发,以友好和敌对来定位双边关系,并将三边关系模式划分为四个主要类型,以此分析不同模式下的国家处境以及国家为获取利益而改变战略的可能;⑤Lowell Dittmer, “ The Strategic Triangle: An Elementary Game-Theoretical Analysis,” World Politics, Vol.33, No.4, 1981, pp.485-515.希欧多尔·卡普洛(Theodore Caplow)则是以行为体间的权力对比关系为依据,将三边互动模式区分成六种主要情况,进而探析了不同模式下行为体间结盟的可能性。⑥Theodore Caplow, “A Theory of Coalitions in the Triad,” A-merican Sociological Review, Vol.21, No.4, 1956, pp.489-493.不难看出,这些理论对于研究“平衡外交”最大的启示在于:在三边互动的模式之下,国家间的实力对比是理解联盟关系的基础;而在永恒的利益面前,无论大国还是小国又都会尽最大可能维护本国利益,也会尽最大努力获取最大利益。 除此之外,还有一些学者致力于对“大国平衡外交”追根溯源,认为其主要来自传统的“均势”概念,并对以马丁·怀特(Martin Wight)和汉斯·摩根索(Hans J. Morgenthau)为代表的现实主义学说的阐释,⑦[英]马丁·怀特著,宋爱群译:《权力政治》,世界知识出版社,2004 年版,第117-122 页;[美]汉斯·摩根索著,徐昕等译:《国家间政治——寻求权力与和平的斗争》,北京大学出版社,2006 年版,第 220-234 页。以及以约瑟夫·奈(Joseph S. Nye,Jr)为代表的自由主义学说的解读⑧[美]约瑟夫·奈著,张小明译:《理解国际冲突:理论与历史》,上海人民出版社,2002 年版,第93-101 页。进行了概括分析;另有一些学者则对小国的主要政策方式进行了比较分析,其中包含接触、追随、制衡、对冲,以及两面下注等。⑨刘若楠:“次地区安全秩序与小国的追随战略”,《世界经济与政治》,2017 年第 11 期,第 66-88 页;刘乐:“左右逢源还是进退两难:朴槿惠时期的韩国在中美间的两端外交”,《当代亚太》,2016 年第 4 期,第 123-151 页。

客观来讲,国内外学界对于小国的“大国平衡外交”的研究虽已取得很大成绩,但仍存在一些不足。 首先,由于过度注重当下热点的时事性分析,导致现有研究普遍缺乏理论支撑及对相关史料的系统梳理,也缺乏对于小国外交模式在历史纬度上的总体把控以及不同时期采取不同模式的原因分析。 其次,由于对相关问题的研究尚欠深入,导致现有成果尤其缺少对于小国的“大国平衡外交”形成条件的审视以及实施效度的考察,并且缺少对不同国家间外交实践的对比分析。 最后,菲律宾是开展“中美平衡外交”的典型国家之一,但是目前的研究还明显缺少对其外交政策走向的动态分析,也明显缺乏与南海争端态势的有机结合。 有鉴于此,本文将在批判地吸收已有成果的基础上,对小国的“大国平衡外交”形成条件与实施效度进行一种更为深入的研究,并就菲律宾对华、对美关系实践及其“平衡外交”演变脉络进行一种更为系统地分析,以求能为准确把握中菲关系未来发展提供一些有价值的参考。

一、小国的“大国平衡外交”:形成的条件与实施的效度

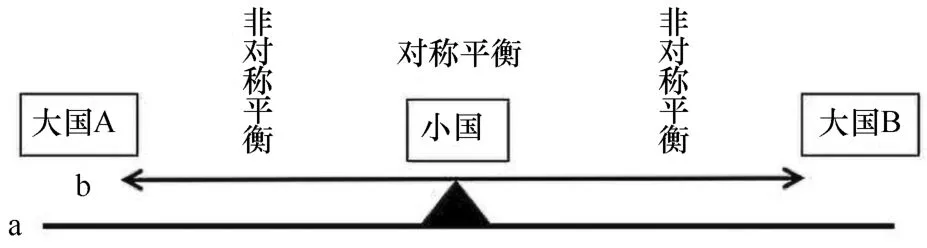

探讨小国的“大国平衡外交”,首先需要明确的最基本问题必然是其形成的机理。 但是由于不同国家在外交政策实施过程中会更多考虑自身获利的多寡,因而即便是在大国平衡关系形成之后,小国也经常会从“收”是否大于“支”的角度对其政策进行某些调整。 小国的“大国平衡外交”在政策运用中的实施效度如何,具体来说,是选择保持大国间的“绝对平衡”,还是选择有适度偏向的“相对平衡”,已经成为一个值得重点分析和研究的现实课题。 参考相互依赖理论中的“对称相互依赖”与“不对称相互依赖”,本文尝试在小国的“大国平衡外交”形成条件的基础上,提出“对称平衡”与“非对称平衡”两个概念,同时认为二者的关系就像日常生活中的跷跷板一样,处于不断的动态变化之中。如图1 所示,其中b 线所代表的是小国实行的“大国平衡外交”这一基准线,该线任何一端与象征a 线的距离远近,则代表该小国脱离“大国平衡外交”走向“一边倒”的具体程度。 当该小国的政策选择正好位于跷跷板两端的大国A 与大国B 的正中间,也就是图中支点的正上方时,能够维持一种基本的“对称平衡外交”关系;而无论该小国的政策选择向哪一方靠近,都会造成跷跷板的倾斜,进而导致“非对称平衡外交”的出现;特别是当该小国的政策选择“过度接近”某一方直到b 线的任一端与a 线相交时,则会形成所谓的“一边倒外交”。 显然,相对于“对称平衡”来讲,“非对称平衡”才是“平衡外交”的常态,而且“对称平衡”与“非对称平衡”之间的转化也是存在条件的,这也就从根本上反映了“平衡外交”的实施效度。

图1 基于跷跷板原理的“大国平衡外交”机理

1.1 小国的“大国平衡外交”形成的基本条件

第一,大小国互持对方看重的价值。 现实主义强调国家间利益获取是永恒的,这被认为是形成“平衡外交”最重要的前提条件。 在无政府状态之下,竞争与冲突是国际政治的本质,而作为理性行为体的国家,其实施任何政策的目的都是获取尽可能多的利益。 显然,这一点同样适用于分析小国选择“大国平衡外交”以及大国选择与小国合作的动机。 对于大国来说,小国的价值主要在于地缘或战略地位、丰富的自然与人力资源,以及开阔的市场等;而对于小国来说,大国的价值则主要是通过经济支援或者安全保障,为其提供国家生存和发展所必需的,特别是急需的东西。 显然,如果大小国之间互相不存在利益诉求的话,也就无法形成真正意义上的“平衡外交”。

第二,小国与大国之间有实力差距。 在小国的“大国平衡外交”关系中,至少包含三个主要的行为体,即一个小国(或由小国组成的国家联盟)及两个甚至更多大国。 关于大国与小国的划分,主要体现为双方之间的实力差距,这种差距则更侧重于经济与军事层面。 这似乎更偏向于体系结构的差异,实际上也可以用现实主义理论中利益最大化的观点来解释。 对于小国来讲,正是因为认识到自身与大国间存在的实力差距,才会选择在大国的竞相拉扯中寻求“左右逢源”,进而最大限度地谋取自身利益。 同样对于大国来讲,正是由于自身具有实力优势,才使其能够给予小国一定的经济支持或者安全保障,这反过来又为小国采取大国平衡政策提供了具体的动机。

第三,大国间存在竞争或对抗关系。 除了小国与大国的实力差距外,在两个甚至更多大国之间也必然存在一定的竞争或者对抗关系,这才能够使小国有足够的理由将力量投掷到不同的方向,以实现大国关系的平衡。 比如,素有“中亚火药桶”之称的费尔干纳盆地历来都是大国争夺的重地,有学者甚至认为谁控制了吉尔吉斯斯坦,谁就控制了费尔干纳盆地,也就扼住了整个中亚的咽喉。①赵毅:“俄美博弈下的吉尔吉斯斯坦——兼析吉尔吉斯斯坦的平衡外交政策”,《江南社会学院学报》,2013 年第2 期,第50 页。实际上正是由于美俄两国“9.11”事件之后在中亚地区的对峙,才为吉尔吉斯斯坦选择左右逢源、两面获利的政策创造了绝佳机会。 当然,大国间的这种竞争或者对抗关系又不能“超标”或者“过度”,因为过于严重的竞争或者对抗,也有可能使一些小国无法在大国之间寻求现实的平衡之策。

由此可见,一般意义上的“平衡外交”是一种与“一边倒”相反的外交模式,当上述条件并不具备时,小国的对外政策极有可能就是“一边倒”外交,或者干脆属于“闭关锁国”模式。 当然,这里所说的“一边倒”外交与新中国成立初期所采取的“一边倒”政策还是存在很大区别的。 虽然中国在当时特殊的历史条件下选择了“倒”向苏联,所谓“一边倒”政策的这一特定用法也在日后得到了广泛流行,但是随着冷战的结束,“一边倒”外交已经不再专指以意识形态划线的倒向社会主义阵营或是资本主义阵营的其中一方,而是泛指在与他国的交往过程中选择完全偏向一方,从而形成与另一方彻底疏远甚至对峙的情况。

1.2 影响“大国平衡外交”实施效度的主要因素

首先,小国的政策重心和大国的政策取向构成主导因素。 其一,小国的政策重心是聚焦于国内建设,还是聚焦于安全防务。 根据双层博弈理论,一国内外政策的制定取决于决策者对于国内形势与国际形势的综合认知,不同的政府以及不同的领导人都会根据自身国情的变化和国际局势的发展,甚至是不同时期的关注重点,采取不同的内外政策。 实际上,大多数小国在实施“平衡外交”时,都倾向于在不同的领域与不同的大国分别进行合作,特别是它们将政策重心聚焦于国内建设还是聚焦于安全防务,很大程度上决定了其“平衡外交”的实施效度。 如若小国过于重视与存在竞争或者对抗关系的两个大国中的任何一方发展安全防务方面的合作,就必定会对其与另一个大国的关系造成干扰。 而如果小国将政策重心更多放在国内建设上,则会更加需要一个安全稳定的国际环境,也会更加主动地在大国之间实施“对称平衡外交”,以期通过“左右逢源”创造更加有利的外部条件。 其二,大国对小国的政策取向是以合作为主,还是以遏制为主。 一般来说,以合作为主的政策更利于小国与大国关系的走近,也使小国有机会在大国之间实现“平衡外交”;而以遏制为主的政策则必然导致小国与大国关系的疏远,并往往使得小国无缘在大国之间实施“平衡外交”。 新中国成立初期,美国出于意识形态对抗的需要对中国采取“不承认”政策,并掀起对华全面遏制,而实力相对弱小的中国则对美国开展了“有理、有利、有节”的斗争。 实际上,即便当时中国倾向于与美国交好,作为全球大国的美国也拥有处理对华关系的绝对优势与话语权,也有可能基于冷战对抗的大形势“塑造”出中国的“一边倒”政策。 相反,出于反对苏联扩张主义的共同战略需要,美国于20 世纪70 年代起转而采取对华合作为主的政策,中国也因此获得了通过“战略大三角”影响美苏关系发展和全球战略态势的能力。

其次,小国与大国之间联盟与否、地缘位置是否接近,以及是否存在利益冲突则构成加成因素。 其一,小国与大国之间是否存在联盟关系。 如果小国与大国中的一方结有联盟,显然更不利于“对称平衡外交”的实现,因为这种联盟关系存在本身,已经客观上使该小国在不同大国之间处于一种并非平衡的状态。 有学者进而分析,相较于多边同盟,小国与特定大国的双边同盟在选择空间上会更大,实施的效果也会更好。①王树春、王洪波:“冷战后小国推行平衡外交的不同结果——基于欧亚和东南亚小国的对比分析”,《战略决策研究》,2016 年第 3 期,第 15 页。比如韩国与美国的同盟就在很大程度上影响了它与中国的合作,甚至在特定情况下构成了对中国的安全威胁。 当然,由于同盟关系受政策选择的影响较大,或是出于利益受损等原因,也存在单方面毁约的情况,历史上三皇同盟中的德俄关系破裂以及《苏德互不侵犯条约》签订后对苏联的进攻都是这方面的例子。其二,小国与大国之间地缘位置是否接近。 一国的地理位置是决定其决策者战略思维方式的关键要素,而地缘环境通常被认为是影响政治实体对外政策的最基本、最直接和最重要的因素。②[美]威廉森·默里、[英]麦格雷戈·诺克斯、[美]阿尔文·伯恩斯坦编,时殷弘等译:《缔造战略:统治者、国家与战争》,世界知识出版社,2004 年版,第8 页。显然,当小国在地理位置上与大国较为接近时,安全便成为其优先考虑的因素,因为地缘的临近不仅更可能产生领土争端,也容易受到后者所实行政策与所带来的压力的影响。 德国与法国作为欧陆两个最强大的国家,由于地理位置相邻及随之产生的各种问题,历史上曾爆发过多次冲突,此即所谓“一山难容二虎”之理。 同时由于英国与欧陆之间存在巨大的水体阻隔,也为其不参与欧洲战事和奉行“光荣孤立”政策提供了地缘上的支持。 其三,小国与大国之间是否存在利益冲突。 如果小国与大国中的一方在某一领域存在利益冲突,理想的“对称平衡外交”同样很难实现,而且相对于可协调性较高的经济利益冲突,双方在领土问题方面的争端实际上更加危险。 比如一些东南亚小国与中国在南海岛礁归属和海洋权益问题上存在争议,这就使得它们在中美之间施行“平衡外交”时,很容易以该争端要挟或者施压中国。 当然,这些加成条件大多体现在小国政策重心和大国政策取向等主导条件之中,更多是作为“对称平衡”与“非对称平衡”之间转化的潜在因素而存在(参见表1)。

表1 影响“大国平衡外交”实施效度的主要因素

需要指出的是,由于“对称平衡外交”的形成条件涉及大国与小国、国内与国外多个层面,因而无论主导因素还是加成因素,现实当中都有可能无法充分实现。 比如有学者在列举“平衡外交”的条件时,还提到追求国家对外自主、具有大国“看重”的资本及领导人的坚定与灵活等因素。③孙西辉、金灿荣:“小国的‘大国平衡外交’机理与马来西亚的中美‘平衡外交’”,《当代亚太》,2017 年第 2 期,第 26 页。此外,当一国专注于国内经济建设时,也可能因为自身的快速发展而引起周边国家的不安甚至恐慌,进而引发整个地区的不稳定。 不过,大国的政策取向以及小国的政策重心毕竟都是遵循实用主义的逻辑,都是在国际体系变动之中追求自身利益的选择。 鉴于上述主导因素受到国际环境与利益驱动的影响较大,而加成因素又容易受到不同国家政策调控的制约,因此,“对称平衡”与“非对称平衡”的相互转化实际上也非常容易实现。

二、杜特尔特政府的“中美平衡外交”及其实施效度分析

在历史上,菲律宾一直与美国颇有渊源,同时地理位置又与中国接近,这就使它在对华对美关系实践中倾向于采取左右逢源的政策,并因而成为分析与研究“大国平衡外交”的一个典型国家。 自2016 年执政以来,杜特尔特(Rodrigo Duterte)政府一改前任的外交风格,企图在处理与美国和中国的关系时寻求一种相对平衡的状态。 在这一过程中,中菲两国领导人实现互访并多次进行会晤,杜特尔特还公开批判了美国对于菲律宾内政的干涉,表现出一种逐渐与中国走近的姿态。 不过,这种温和政策并不代表菲律宾已经彻底倒向了中国一方,因为美菲两国的同盟关系仍旧保持且发展,双方之间的各种合作也依旧延续且提升。 在此情况下,有必要根据上述基于跷跷板原理的“大国平衡外交”机理,对杜特尔特政府当下的对华对美关系实践及其实施效度进行分析,以验证其所采取的政策是否属于“大国平衡外交”的范畴,特别是在处理对华与对美关系上到底处于“对称平衡”还是“非对称平衡”的状态。

2.1 杜特尔特政府的“中美平衡外交”

其一,中美菲三方在国家利益上互有所求。大小国互持对方看重的价值,是小国的“大国平衡外交”得以形成的基本条件,也是分析中美菲三边关系的起点所在。 从作为小国的菲律宾的角度来看,如果能在处理与中美两国的关系时保持一种相对平衡的状态,毫无疑问是最符合其国家利益的。 对中国来说,杜特尔特上台后选择抓住“一带一路”倡议积极推进的有利时机大搞基础设施建设,为其国内经济和社会发展营造了一种良好的周边环境。 比起加入跨太平洋伙伴关系协定(TPP)需要对本国经贸安排做出改变以及该协议的不确定性,加入“一带一路”倡议无疑可以取得立竿见影的收益。①吴杰伟:“菲律宾社会对中国‘一带一路’倡议的反应”,《南洋问题研究》,2016 年第 4 期,第 34-35 页。对美国来说,虽然它干涉菲律宾内政的行为多次受到抨击,但美菲军事同盟并不会因此走向终结,特别是在东亚权力格局转换以及安全对抗升级的背景之下。②刘若楠:“次地区安全秩序与小国的追随战略”,《世界经济与政治》,2017 年第 11 期,第 65 页。在杜特尔特政府看来,保持与美国的同盟关系是不能突破的底线,菲律宾不可能真正断绝与美国的军事联系,进而离开美国对其内外安全的保护。 按照杜特尔特本人的说法,菲律宾只是要摆脱美国对其外交的影响,而非终结与美国的军事盟友关系。③James Griffiths, Matt Rivers and Pamela Boykoff, “ Philippines Not Really Severing Ties with US, Duterte Says,” CNN, October 22, 2016, http:/ /edition.cnn.com/2016/10/21/asia/duterte-chinaphilippines-us/.

从中美两个大国的角度来看,它们与菲律宾关系的发展也有各自所要追求的重要利益。一方面,中菲关系的改善对中国来说既是出于经济利益的考虑,也是出于安全利益的考虑,甚至包含政治利益的考虑。 “南海仲裁案”的搁置显然有利于双方保持一种安全稳定的周边环境,两国可以在“一带一路”倡议下进一步加强经济合作,而菲律宾积极参与该倡议本身也可以为中国政策的实施以及中国形象的改善起到良好的助推作用。 另一方面,与菲律宾的军事同盟是美国亚太安全战略的重要一环,实际上无论是冷战时期以意识形态对抗为中心的遏制政策,还是以“重返亚太”为目的的“再平衡”政策,都将菲律宾当成了其战略实施中的一颗“棋子”或是一脚“踏板”。 这一点也同样反映在两者的经贸关系之中,由于美国所拥有的帝国主义资本和技术优势,保证了它对菲律宾初级产品生产与出口的控制,以及美国跨国公司资本的转出和对菲律宾廉价劳动力的利用,这种新殖民主义式的经贸关系给美国带来了诸多好处。①陈衍德、杨宏云:“美统时期的菲美贸易及其对菲律宾经济的影响”,《厦门大学学报(哲学社会科学版)》,2003 年第1 期,第74 页。

其二,菲律宾与中美两大国存在实力差距。在经济实力方面,得益于战后主导建立的布雷顿森林体系,美国通过金本位制使美元成为与黄金挂钩的、可以在全世界流通的货币,再加上大批海外垄断公司的建立及国际贸易的持续发展,美国一直稳居全球第一大经济体的地位。与此同时,得益于改革开放战略的实施及经济全球化浪潮的推动,中国已经快速发展为新兴大国的主要代表。 特别是伴随“一带一路”倡议的推进,由中国主导建立的亚投行和上海自贸区等又进一步彰显了中国的崛起。 相比之下,菲律宾的自然资源较为匮乏,其国内经济主要是以农业特别是热带水果种植业以及出口贸易为主,长期以来的经济发展速度较为缓慢。 战后美国的国内生产总值(GDP)长期处于较高水平的上升和发展状态,中国则自进入21 世纪以来显著缩小了与美国之间的差距。 虽然菲律宾的经济总量也呈逐渐上升趋势,但与中美两个大国的实力相比,明显还存在非常大的差距。

这种差距在军事实力方面体现得更为突出。 根据斯德哥尔摩和平研究所的数据,2020年美国的军费支出达到7 782 亿美元,继续在全球各国独占鳌头;位居第二位的中国则为2 523亿美元,不及美国军费支出的三分之一。 相比之下,菲律宾的军费支出仅仅相当于中国的1.48%、美国的0.48%。②“Data for All Countries from 1988-2020 in Constant (2019)USD (pdf) ,” Stockholm International Peace Research Institute, https:/ /www.sipri.org/databases/milex,访问时间:2021 年 5 月 21 日。实际上,近年来美国的国防预算在国内生产总值中所占比重一直未曾低于3%的水平,中国则基本保持在2%左右。相较而言,菲律宾的国防预算在国内生产总值中所占比重一直不高,其与中美两国国防预算净值的差距今后也将越来越大。 再加上作为非拥核国家,可以说菲律宾的军事实力本身就未与中美两大国处在同一个等量级上。

其三,中美之间竞争与对抗关系明显加剧。长期以来,中美关系的波动和变化一直为国际战略界高度关注。 从1949 年新中国成立后对华全面遏制,到1972 年起推动两国关系走向正常化,再从冷战格局终结后对华竞争与合作并存,到“9.11”事件以来将中国视为“战略合作伙伴”,可以说美国完全掌握了对华关系基调是选择竞争还是选择合作的主动权。 特别是特朗普政府上台以后,美国又一改往昔长期奉行的对华接触战略,宣称“通过帮助中国崛起和融入战后国际秩序并使其自由化的政策”已经“失败”,进而明确将中国列为“竞争者”和“战略对手”。③The White House, “National Security Strategy of the United States of America,” http:/ /nssarchive.us/wp-content/uploads/2020/04/2017.pdf, 访问时间:2020 年 7 月 4 日; U.S. Department of Defense, “Summary of the 2018 National Defense Strategy of the United States of America: Sharpening the American Military’ s Competitive Edge,” http:/ /nssarchive.us/wp-content/uploads/2020/04/2018 _NDS.pdf, 访问时间:2020 年 7 月 4 日。特别是伴随“贸易战”的打响和“印太战略”的出台,不少学者认为中美两国间已经形成一种实质意义上的“战略竞争”关系,并且在加速滑向所谓的“修昔底德陷阱”。④吴心伯:“论中美战略竞争”,《世界经济与政治》,2020 年第5 期,第96-130 页;[美]格雷厄姆·艾利森著,陈定定、傅强译:《注定一战:中美能避免修昔底德陷阱吗?》,上海人民出版社,2019 年版。这就在很大程度上印证了沈大伟(David Shambaugh)所作的判断——如今的中美关系状态是“合作性竞争”与“竞争性共存”,两国关系中的竞争性因素正日益增长并成为主要方面,而合作性因素则正在下降并沦为次要方面。⑤[美]沈大伟主编,丁超等译:《纠缠的大国——中美关系的未来》,新华出版社,2015 年版,第 4 页。

总体来看,菲律宾能够分别从与中美两个大国的关系发展中获取经济利益与安全利益,而后两者也能够通过与菲律宾的合作获得各自的利益。 不过菲律宾无论是在经济实力还是军事实力方面都与中美两国存在较大差距,再加上中美之间竞争与对抗关系的加剧,这意味着杜特尔特政府已经基本具备了施行“平衡外交”的三个主要条件。 而且,在中美菲这组三边关系之中,三方实际上构成了洛厄尔·迪特默所说的“浪漫三角”关系模式;①Lowell Dittmer, “ The Strategic Triangle: An Elementary Game-Theoretical Analysis,” World Politics, Vol.33, No.4, 1981, pp.486-490.按照他对该模式的分析,处于“枢纽位置”的菲律宾在三方之中获益最大,也是其他两方极力拉拢的关键角色。

2.2 “中美平衡外交”的实施效度分析

如前所述,小国的“大国平衡外交”究竟是处于“对称平衡”还是“非对称平衡”状态,在实践中会受到主导因素和加成因素等多个方面的影响和制约。 第一,从当前菲律宾的政策重心和中美两国的政策取向这两个主导因素来看,杜特尔特政府的“中美平衡外交”基本处于一种“对称平衡” 的状态。 相比于阿基诺三世(Benigno Simeon Cojuangco Aquino III)的执政风格,杜特尔特更像是一个精通外交纵横捭阖之术的政治家和权谋家,②周永生:“杜特尔特的亚太战略与纵横之术”,《人民论坛·学术前沿》,2017 年第 1 期,第 42 页。因为他在较好地稳定住与中国关系的同时,又继续保持了与美国的军事同盟关系,成为通过“平衡外交”在中美两国间“左右逢源”的实际获利者。 自杜特尔特政府上台起,菲律宾的政策重心已经明显地由关注安全防务转向聚焦国内建设,为此它选择暂时搁置南海争议,并积极响应中国提出的“21 世纪海上丝绸之路”倡议,通过大力加强基础设施建设提振本国经济的发展。 与此相适应,中国近年继续坚持对菲合作为主的政策基调,中菲伙伴关系也由此迎来了一个新的发展高峰。 比如根据2016 年10 月发表的《中菲联合声明》,两国签署的经贸合作协定多达13 项,其中涉及了基础设施、农业和旅游业等多项产业,投资协定总额则达到了240 亿美元之巨。③“中华人民共和国与菲律宾共和国联合声明”,中华人民共和国外交部网站,2016 年 10 月 21 日,https:/ /www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/1179_674909/t1407676.shtml。根据中国海关的统计数据,中菲2017 年双边贸易总额已达512.8 亿美元,同比增长8.5%。④“对外投资合作国别(地区)指南——菲律宾(2018 年版)”,中国“一带一路”网,https:/ /www.yidaiyilu.gov.cn/wcm.files/upload/CMSydylgw/201901/201901311055014.pdf,访问时间:2019年 9 月 22 日。与此同时,尽管对于菲国内政治的干预换来了杜特尔特的批评,但是美国继续较强烈地表现出执行对菲合作政策的欲望,美菲同盟关系虽然屡经龃龉,却依然能够在较高水平上继续向前发展。 这就决定了杜特尔特政府在采取“大国平衡外交”时,其政策实施的效度充其量只能是在中美之间保持“对称平衡”的状态,而不可能一步跨入对中国有所倾向的“非对称平衡”状态。

第二,从菲律宾与中美两国是否具有联盟关系、地缘位置是否接近,以及是否存在利益冲突这三个加成因素来看,杜特尔特政府的“中美平衡外交”同样是处于“对称平衡”的状态。 作为影响和制约“大国平衡外交”的辅助性条件,包括地缘位置、利益冲突,以及联盟与否在内的各种加成因素,本质上都是服从和服务于小国政策重心与大国政策取向这两个主导因素的。 但是由于这些加成因素大多以小国领导人及其国内政策为基准,而且表现出较强的可操作性,因而成为考察“大国平衡外交”实施效度时不可或缺的因素。 相比美菲之间在地理位置上相距较远且几乎不存在利益冲突,中菲两国互为隔海相望的邻国,彼此间还存在较为严重的领土主权与海洋权益之争。 不过,在杜特尔特政府上台之后,中菲两国已经进行了多轮针对南海争议的双边协商,尤其是在共同开发问题上达成了《关于油气开发合作的谅解备忘录》,而且在2017 年担任东盟轮值主席国期间,菲律宾也未采取措施公开鼓动东盟国家共同反对中国。 另外,虽然杜特尔特曾在多个场合发表过“反美”言论,指责美国干涉菲律宾内政,但是美菲同盟毕竟历史悠久,而且符合双方战略所需。 特别是从菲方近年要求美方帮助打击南部恐怖势力并给予援助来看,⑤朱陆民、崔婷:“特朗普执政时期美菲安全合作及其前景”,《南洋问题研究》,2019 年第 4 期,第 18 页。菲律宾依然十分需要继续加强与美国的同盟关系。 实际上,杜特尔特政府一方面希望减少域外大国对南海问题的干涉,从而加强其独立自主;另一方面,又希望能够借助与美国的同盟增强自身在该问题上与中国谈判的底气。

综上所述,当下杜特尔特政府的对外政策实践总体上符合基于跷跷板原理的“大国平衡外交”机理,其在处理对华与对美关系时应该说较好地坚持了“平衡外交”的理念,并在政策的实施效度上基本保持了一种“对称平衡”的状态。 当然,任何一种“对称平衡”状态的维持都不可能是一劳永逸的,因为它只是暂时性地在各种主导因素和加成因素的共同作用下达成了一种极其微妙的平衡。 随着国际格局的转换、国家政策的变化,以及领导人更迭等情势的出现,“对称平衡”极有可能转向“不对称平衡”,甚至整个“大国平衡外交”都有可能向“一边倒”模式发生根本性的逆转。 因此,在对杜特尔特政府的“中美平衡外交”及其实施效度进行分析和验证之后,还有必要对其“对称平衡”状态可能的发展方向做出预测和判断,这就需要围绕战后以来菲律宾的对华与对美关系实践进行一种历史性的梳理和考察。

三、菲律宾对华对美关系实践及其“平衡外交”发展脉络

由于在处理对华对美关系时奉行“对称平衡外交”,杜特尔特执政以来被认为是菲律宾历史上外部环境最为稳定的时期。 不过理性来看,这种“对称平衡”状态能否长久保持下去依然存在诸多不定之数,尤其是在全面考察菲律宾“大国平衡外交”的发展脉络进而形成较客观准确认知的情况下更是如此。 为了能够对菲律宾的“中美平衡外交”及其演化过程作出尽可能系统地分析,笔者认为可以将其战后以来的对华对美关系实践划分为以下三个阶段:

3.1 菲律宾建国至20 世纪60 年代中期:对美“一边倒”外交

二战结束后的1946 年7 月4 日,美国宣布菲律宾第三共和国成立。 独立后的菲律宾不仅在政治制度上完全效仿美国模式,而且不可避免地沦为美国的政治仆从和经济附庸。①杨宏云:“二战后菲美关系的变化对华菲族际关系的影响”,《合肥工业大学学报(社会科学版)》,2011 年第 1 期,第62 页。美国则将菲律宾作为东南亚地区反对共产主义的前哨,并且控制其内政外交的一举一动。 按照菲第二任总统季里诺(Elpidio Rivera Quirino)的说法,菲律宾独立后的目标有三个:政治稳定、经济安全与外部安全。②Benjamin B. Domingo, The Making of Filipino Foreign Policy, Foreign Service Institute, 1983, p.155.正是为了实现这些目标,菲律宾于1951 年同美国签订了《共同防御条约》,双方由此正式结成了军事同盟关系。 按照《美菲关系总条约》的规定,在没有菲律宾代表出席的任何国际场所以及菲律宾没有建立驻外机构的国家中,美国可以全权代表菲律宾处理一切事务。 可以说在这一时期,菲律宾并没有本国独立的对外政策可言,而是仅仅作为美国的“附属”和“跟班”存在,大多数周边国家也没有将菲当作常规的亚洲国家看待,而是将其视为任由西方国家摆布的一个“傀儡”。 由于两大阵营在意识形态方面的尖锐对立,菲律宾此间对于一切共产主义国家都小心提防,而且尤其担心中国政府对其国内相关力量进行支援。 再加上受到华人问题和对台关系等因素的影响,可以说,这一时期菲律宾与中国之间完全处于隔离状态。

3.2 20 世纪60 年代中期至20 世纪末:独立自主与“平衡外交”初试

自20 世纪60 年代起,冷战背景下的国际战略格局开始发生重大变化,美国决意在全球范围内收缩力量,中苏关系则逐渐走向破裂。 为了共同遏制苏联的扩张主义,中美两国选择日益走近,“战略大三角”关系也得以塑造出新的全球战略态势。 这一时期,围绕美军基地问题和美菲经济矛盾,越来越多的菲律宾国民起而反对美国的控制,③Teodoro A. Agoncillo, Filipino Nationalism: 1872-1970, R.P. Garcia Publishing Co, 1974, p.52.这就为菲追求独立自主的外交政策提供了有利契机。 1961—1963 年间,菲律宾先后参与组建了“东南亚联盟”和“马菲印多”联盟,虽然这些机制均没能坚持多久便夭折了,但并没有打击菲律宾谋求建立集体安全的信心,反而促使它更为积极主动地倡导东南亚地区的国家合作。 终于在1967 年8 月,菲律宾与印度尼西亚、泰国、新加坡和马来亚共同发表《曼谷宣言》,正式宣告了东南亚国家联盟的成立。 实际上,不管是1971 年发表的《和平、自由和中立区宣言》,还是1976 年签署的《东南亚友好合作条约》,都反映了包括菲律宾在内的东南亚国家对于独立自主的追求。

在这一过程中,菲律宾于1973 年提出了一种关于“平衡外交”的初步设想,这就是旨在美国、日本、中国和苏联等国之间求生存,争取与世界各国建立友好关系的所谓“多级平衡”政策。①郑蔚康:“菲律宾对东盟政策中的美国因素”,《东南亚研究》,2009 年第 5 期,第 62 页。以此为指导,菲律宾开始调整并巩固与美国的传统关系,加强与日本、西欧和其他资本主义发达国家的经济关系,并积极发展与社会主义国家和中东阿拉伯国家的友好关系。②沈红芳:“菲律宾外交政策的演变和主要对外关系”,《南洋问题》,1983 年第 4 期,第 55 页。在此背景下,菲律宾于1975 年与中国建交,从而初步搭建起一个同时处理对华对美关系的外交框架。 不过总体来看,建交之初的中菲关系一直处于平淡发展但又不时出现波动的状态,特别是1975—1985 年这十年间,虽然两国在政治及科技文化交流方面进展较快,但在经济贸易合作方面却一直进展较慢。 这种情况的出现主要是由于当时中国的工业化才刚刚起步,在满足自身发展方面的力量尚且不足,更谈不上能够给予菲律宾多少经济支持了。 所以对于此时的菲律宾而言,与中国进行合作的经济价值其实很小,更何况台湾问题的存在也为双方关系的发展设置了很大障碍。 另外自1979 年建交以来,中美关系基本上能够保持比较稳定的状态,直到冷战结束之后美国不断利用人权问题干涉中国内政,才使双方的分歧逐渐增大。 与此同时,中菲之间的南海争端开始发酵,菲律宾转而呼唤美国军事力量重回亚太,以求为其在南海的利益声索提供后盾和支持。 由此可见,这一时期菲律宾在处理对华对美关系时所采取的政策尚构不成前文所述“大国平衡外交”的实施条件,充其量只能说是出现了某些先兆而已。

3.3 进入21 世纪以来:波动中的“对称平衡”与“非对称平衡”

一般认为,菲律宾在对华与对美关系中真正施行“平衡外交”是在进入21 世纪之后,准确来说始于2001 年的阿罗约(Gloria Macapagal Arroyo)总统执政。 由于实行改革开放政策,特别是加入世界贸易组织(WTO),这一时期中国的经济实力得以显著提升,逐渐成为新兴崛起大国的主要代表。 与此同时,中国的快速发展也打破了原有的国际格局,并且凸显了美国地位的相对衰落,两国间的竞争与对抗关系由此逐步加剧。 正是在此背景下,这一时期的菲律宾已经基本具备了在中美之间施行“平衡外交”的条件,开始在其对华对美关系实践中奉行“大国平衡”的外交政策。 不过,由于受到其他一些客观因素的影响,菲律宾的“中美平衡外交”在不同总统执政时期的表现并不完全相同,而是呈现出一种在“对称平衡”与“非对称平衡”之间交替转换和不断波动的状态。

在阿罗约执政时期,菲律宾对于自身地位以及对华对美关系应该说具有比较客观的认知。 阿罗约上任不久即对中国进行了访问,并与中方签署了八个重要协议,之后双方的高层互访更是持续不断。 在此期间,中菲关系不仅在政治领域实现了较大突破,而且在经济领域也取得了长足发展,特别是双边贸易额由2001年的35.7 亿美元增长至2007 年的306.2 亿美元,七年间增长了 8 倍之多。③“2000—2009 年中国—菲律宾贸易统计”,中华人民共和国驻菲律宾共和国大使馆经济商务处,2010 年 1 月 26 日,http:/ /ph.mofcom.gov.cn/article/zxhz/tjsj/200801/20080105344568.shtml。与此同时,“9.11”事件后菲律宾支持美国领导的反恐斗争并直接派遣军队前往阿富汗,而且根据《菲美来访部队协定》同意美军继续使用其克拉克基地和苏比克基地。④王光厚著:《冷战后中国东盟战略关系研究》,吉林大学出版社,2008 年版,第 172 页。不过由于2004 年菲律宾擅自从伊拉克撤军,美国又对其进行了惩罚并且减少了援助,这也在很大程度上反映出此间美菲同盟关系所出现的波动。 需要指出的是,这一时期中菲双方成功建立起一系列磋商机制,其中包括渔业合作、海洋环保和建立信任措施三个工作组。 特别是在2004 年9 月,两国石油公司达成了在南海部分海域开展联合海洋地震工作的协议,而在2005 年3 月,又与越南的国营石油公司一起签署了在南海协议区三方联合开展海洋地震工作的协议。 虽然中菲在南海问题上的争议并未因此彻底解决,但是相较于20 世纪90 年代的争执不断,双方爆发冲突的可能性显然已经大大降低。 因此总体来看,菲律宾在阿罗约执政时期所施行的“中美平衡外交”政策,基本处于一种“对称平衡”的状态。

但在阿基诺三世执政之后,这种“对称平衡”状态又出现了显著变化。 由于菲律宾的政策重心开始更多聚焦安全防务,其国家安全导向也从强调内部安全明显转向关注领土防御,在亲美势力影响下的菲武装部队为此加速推进军事现代化步伐,并且谋求强化美国军事存在,以此增强在南海问题上抗衡中国的能力。①代帆:“国家安全与对外政策:阿基诺三世的对华政策及其启示”,《国际关系研究》,2016 年第 3 期,第 119 页。与此同时,奥巴马(Barack Hussein Obama)政府推出的“亚太再平衡”政策也客观上提升了菲律宾在美国对外战略中的地位,两国于2014 年4 月签订了一项新的防务合作协议,美国承诺给予菲律宾军事上的支持和援助,并加强美菲同盟在南海问题上的军事作用。②“美菲签署防务协议”,《中国日报》,2014 年 4 月30 日,第8 版。在此背景下,菲律宾不断在南海问题上向中国发难,其中最为严重的事件是将南海争议单独提交到国际仲裁庭,这也使得中菲关系再次降到“冰点”,而菲律宾则在“中美平衡外交”的跷跷板上明显偏向了美国。 这一时期中国的南海政策也出现了一些变化,比如在高调宣布建立三沙市后,中共十八大报告又明确表达了坚决维护海洋权益进而建设海洋强国的决心,随后陆续开展了一些岛礁建设活动。 这些事态客观上引起了菲律宾的恐慌,也在很大程度上影响了其“平衡外交”的实施效度。 此间的中菲双边贸易虽仍保持了正增长的态势,但是相较于阿罗约政府时期,增长势头已经明显放缓。 因此总体来看,尽管阿基诺三世政府的对华与对美政策依然属于“大国平衡外交”的范畴,但其政策实施的效度已与阿罗约时期的“对称平衡”明显不同,而是呈现出一种倾斜式的“非对称平衡”状态;这种状态一直持续到杜特尔特政府上台,菲对华对美关系实践才重回“对称平衡”的轨道。

四、当前影响菲律宾“中美平衡外交”的三个最突出问题

得益于杜特尔特政府在中美两国间所施行的“对称平衡外交”,当下的中菲关系被认为已经进入历史上最好的时期。 这不仅为菲律宾专注国内建设提供了较为稳定的政治和经济环境,也在很大程度上有利于中国南海权益的维护与“一带一路”倡议的推进。 但是正如前文所述,菲律宾一直以来都保持着与美国的同盟关系,且其国内政治发展和对外政策制定也受到美国因素根深蒂固的影响。 即便在进入21 世纪以后开启了“中美平衡外交”的新阶段,但菲律宾的政策选择仍然处于一种由“对称平衡”到“非对称平衡”再到“对称平衡”的交替转换与波动变化之中。 这就预示了杜特尔特政府所施行的“对称平衡”政策极有可能会在特定情势之下朝“非对称平衡”方向发展,甚至不排除其“中美平衡外交”发生根本性逆转这种更糟情况的出现。 综合考察“平衡外交”实施效度的主要因素以及目前新的国际政治经济现实,本文认为当前影响菲律宾“中美平衡外交”的最突出问题体现在以下三个方面。

4.1 中菲之间围绕南海争议存在潜在风险

阿基诺三世执政时期所制造的“南海仲裁案”问题,在杜特尔特政府时期暂时被搁置,也阶段性缓解了中菲之间在南海问题上的激烈争执。 杜特尔特政府显然已经认识到,南海海域的安定事关菲律宾的国家安全,域外大国的干涉只会使南海争议增加更多不可预测的因素,并可能使其失去在该问题谈判中的自主权和话语权。 为此近几年来,杜特尔特政府选择积极恢复并发展与中国的对话机制,目的是将南海问题放在双边合作的框架之内,通过共同协商的方式逐步加以解决。 与此同时,菲律宾还一度加大了对美日等国的抨击力度,旨在打破这些国家对其国内事务的干涉。 比如在2017 年东盟外长会议期间,面对美国、日本、澳大利亚三国在联合声明中敦促中菲双方遵守所谓“仲裁结果”,菲外长阿兰·卡亚塔诺(Alan Cayetano)就曾明确发出警告,称菲律宾是主权独立的国家,不允许他国对菲律宾发号施令。①[越]阮清明、卢矜灵:“对菲律宾总统杜特尔特南海政策的趋势研究”,《南洋资料译丛》,2019 年第 2 期,第 20 页。

不过需要看到的是,杜特尔特政府对于“南海仲裁案”实际上持有一种非常微妙的态度。 尽管其并没有选择根据阿基诺三世政府预设的剧本续演下去,但却自始至终没有对该仲裁的结果表达过明确的否定立场。 相反在其首份国家公报中,曾经表示支持和尊重仲裁庭的裁决,并视此为和平解决南海争端的重要推动力。②同①,第18 页。或许杜特尔特政府只是想要暂时性地搁置南海争议,以此换取中国对其国内建设的支持,进而为其国家发展创建一个相对稳定的周边环境。 事实上近几年来,菲律宾并没有停止其在南海地区的相关活动,比如2018 年5 月就曾在中业岛、西月岛上修建灯塔和机场。③“Philippines Launches Spratly Runway Repairs,” Asia Maritime Transparency Initiative, Center for Strategic and International Studies, May 25, 2018, https:/ /amti.csis.org/philippines-launchesspratly-repairs/.特别是在近期发生的牛轭礁事件不断发酵的过程中,包括防长和外长在内的菲律宾高官均发表了强硬言论,他们将中国渔船正常的避风行为曲解为“海上民兵非法聚集”,军方甚至向包括牛轭礁在内的多个海域大量增兵。可见对于菲律宾来说,所谓暂时搁置政策并不意味着它就此放弃了历届政府在南海问题上的既有立场,根据未来情势发展的需要,它也未必不会重拾“仲裁案”这一“武器”继续向中国施压。就此而言,南海争议存在本身即构成了影响“中美平衡外交”未来发展趋向的一个潜在威胁。

4.2 菲律宾国内政治状况以及民众舆论的影响

外交是内政的延续,任何对外政策的制定本质上都是出于国家利益的考虑,菲律宾的国内政治状况也是影响其“平衡外交”实施的最重要变量之一。 在政治形式上,菲律宾一直被公认为“寡头民主”的典型,178 个政治家族在国会中占据70%的众议员席位和近80%的参议员席位,控制着80 个省中73 个省的行政权,④邵先成:“阿基诺政府南海政策转变的国内推动与限制因素及未来趋势预判”,《太平洋学报》,2016 年第3 期,第51 页。这就使其国内政治实际上变成了以姓氏为主的不同政治家族之间的竞争。 这些政治家族大多以追逐私利为主要目标,很少能为国家共同的目标而付诸行动,于是家族政治集团的腐败及其相互之间的争权夺利也就成为菲律宾政治领域的常态。 在此情况下,杜特尔特政府在对华对美关系上的政策转向或许很大程度上就是为了与阿基诺三世政府的做法划清界限,通过采取大国“对称平衡”的方式显示出自己所代表的家族政治的特点。

必须看到,作为实行三权分立体制的国家,杜特尔特政府治下的菲律宾对于“南海仲裁案”的搁置态度已经遭到前最高法院大法官安东尼奥·卡皮奥(Antonio T. Carpio)为代表的反对派的批判,它们希望能以仲裁结果作为依据,争取在美日等国的协助下执行裁决,因而指责杜特尔特政府“只顾迎合中国”而放弃了菲律宾在南海的“合法权益”。 这些反对与中国接近的力量大多可以归为“亲美派”之列,而且很大程度上源于美菲之间长期的军事同盟关系。 由于菲律宾的军方一直以来基本为美国所把控,因此存在较强的亲美势力似乎在所难免。 不过从近年来菲律宾国内媒体和社会舆论的情况来看,大多数民众都对中国表现出了比较消极的态度,且有近九成的人希望“能从中国手中夺回黄岩岛的主权”。⑤王迎辉:“杜特尔特对华政策不可避免地存在‘另一面’”,《世界知识》,2019 年第 4 期,第 31 页。尤其是杜特尔特政府近期所采取的一些政策已经与其上台之初出现了较为明显的反差,如开始恢复与美国的“肩并肩”联合军演,在不同场合“提醒中国注重自身行为而不要监视其在南海的行动”等。 这意味着国内政治状况以及民众舆论将极有可能对菲律宾的对华对美政策造成干扰,进而打破中美之间“对称平衡”的状态。 实际上此次牛轭礁事件的升温,就在很大程度上反映了当下菲律宾国内政治生态的变化,特别是与其政府内部和军方中的亲西方势力极力渲染密不可分。 更何况,杜特尔特的总统任期至2022 年就将结束,在其之后的菲律宾对外政策再次发生反转也并非没有可能。

4.3 美菲同盟关系与“印太战略”的干扰

杜特尔特政府上任伊始曾对美国干涉菲律宾国内政治的做法大加批评,不过随后便出现一些在军事上加强与美合作的征兆,而特朗普(Donald Trump)政府“印太战略”的推出,更是为美菲同盟的再度强化提供了一个新的契机。2017 年11 月,特朗普与杜特尔特会晤后发表的联合声明再次肯定了美菲同盟对于两国关系的重要性,双方承诺将继续加强彼此间的合作,并共同强调了和平解决南海争端的必要性。①The White House, “ Joint Statement between the United States of America and the Republic of the Philippines,” November 13,2017, https:/ /www.whitehouse.gov/briefings-statements/joint-statement-united-states-america-republic-philippines/.2018 年6 月,时任美国国防部长马蒂斯(James Norman Mattis)在香格里拉对话会上首次就“印太战略”进行了全面阐述,明确表示要让美国与盟国菲律宾和泰国的关系以及与新加坡牢不可破的伙伴关系重新焕发活力,同时寻求同印度尼西亚、马来西亚和越南三个核心国家建立新的伙伴关系。②U.S. Department of Defense, “Remarks by Secretary Mattis at Plenary Session of the 2018 Shangri-La Dialogue,” June 2, 2018,https:/ /dod.Defense.gov/News/Transcripts/Transcript-View/Article/1538599/remarks-by-secretary-mattis-at-plenary-session-of-the-2018-shangri-la-dialogue/.在2018 年8 月的东盟外长系列会议上,时任国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)进而宣布美国将向印太地区提供近三亿美元的援助,以进一步加强同该地区盟国和伙伴国的安全合作。③U.S. Department of State, “Fact Sheet: U.S. Security Cooperation in the Indo-Pacific Region,” August 4, 2018, https:/ /www.state.gov/u-s-security-cooperation-in-the-indo-pacific-region/.

不难看出,与奥巴马时期的亚太“再平衡”战略相比,特朗普政府的“印太战略”除范围更大且更广之外,在实施方式上几乎没有发生变化,依旧是综合利用经济、军事及外交等多重手段,通过广泛统合东南亚和南亚国家达到全面制衡中国崛起的战略目标。 为此美国于2018年8 月与菲律宾、文莱、新加坡、泰国、印度尼西亚和马来西亚的海军及海上执法机构在南海地区进行了为期五天的军事演习;2019 年9 月又与东盟十国一起举行了首次海上联合军演。 这被视为美国着力加强与东南亚各国的防务合作,以图共同遏制中国的表现,对此杜特尔特政府并未表现出反对或者排斥态度,而是选择了密切配合并积极参与。 进入2021 年以来,尽管美国经历了政权更迭,但是新上台的拜登(Joseph Robinette Biden, Jr)政府也未根本改变对华战略竞争的既有方向,依然继续频繁派遣舰机在南海地区开展军事活动,并加紧进行了一系列关涉南海问题的外交活动。 例如2021年1 月27 日,国务卿安东尼·布林肯(Antony Blinken)在与菲律宾外长通话时重申《美菲共同防御条约》适用于南海,强调“美国拒绝中国在南海超出1982 年《联合国海洋法公约》允许其索取的海区的海洋主权主张”,“承诺与东南亚声索国共同面对中国的压力”。④U.S. Department of State, “Secretary Blinken’ s Call with Philippine Secretary of Foreign Affairs Locsin,” January 27, 2021, https: / /www.state. gov/secretary-blinkens-call - with - philippine -secretary-of-foreign-affairs-locsin/.同年2 月17日,总统国家安全事务助理杰克·沙利文(Jake Sullivan)又在与菲律宾国家安全顾问通话时表示,拜登政府认可“2016 年南海仲裁案临时仲裁庭所作裁决是最终裁决且对各方均具有法律约束力”。⑤The White House, “Statement by NSC Spokesperson Emily Horne on National Security Advisor Jake Sullivan Call with National Security Advisor Hermogenes Esperon of the Philippines,” February 17,2021, https:/ /www. whitehouse. gov/briefing - room/statements -releases/2021/02/17/statement-by-nsc-spokesperson-emily-horneon-national-security-advisor-jake-sullivan-call-with-nationalsecurity-advisor-hermogenes-esperon-of-the-philippines/.可见伴随“印太战略”的强力推进,美菲同盟关系很难说不会出现再度强化的趋势。尤其是如果该战略的实施能够给菲律宾的军事与基础设施建设带来更进一步的好处,那么中菲之间基于“一带一路”倡议的相关合作或将面临严峻的挑战,而菲律宾在“中美平衡外交”中的站位也可能因此大受影响。

五、结 语

大多数小国为了生存与发展均会选择“平衡外交”的模式,以求在处理与大国的关系时实现“左右逢源”或者两面获利。 这种外交模式是小国作为主要施动者与大国之间交互作用的结果,相关各方更多考虑的是彼此关系的价值以及自身获利的多寡。 通过批判地吸收国内外已有研究成果,本文提出了“对称平衡”与“非对称平衡”的概念,同时基于跷跷板原理阐述了二者之间在“主导因素”和“加成因素”共同作用下必然发生的交替转换和波动变化,对于小国的“大国平衡外交”形成条件与实施效度进行了更为深入的分析。 在此基础上,本文对于杜特尔特政府的“中美平衡外交”及其“对称平衡”状态进行了验证,并通过考察菲律宾的对华对美关系实践,特别是其“平衡外交”的演化脉络,得出了“对称平衡”状态极有可能在特定情势下朝“非对称平衡”发展的结论。 显然,这些研究不仅有助于学界对小国的“大国平衡外交”机理形成准确的学理认知,也将有利于各方对菲律宾的对华对美政策趋向提前作出客观预判,为理性把握中菲关系的未来发展提供一些有价值的参考。 对于中国来说,关注小国外交,研究小国外交,进而有效开展小国外交,理应成为坚持“大国是关键,周边是首要,发展中国家是基础,多边是重要舞台”这一全方位外交布局的题中应有之义。