地区秩序转型与东盟中心地位的消解与再塑

陈 宇

(1.复旦大学,上海200433)

在当前的区域合作中,东亚地区已经形成了以东盟为中心,多主体、多层次和多领域的合作机制。 东盟在引领东亚区域合作的过程中,不仅有效维护了东盟国家自身的利益,而且还对东亚地区的和平、稳定和繁荣做出了重要贡献。 当前,东盟已经将维护自身的中心地位作为其处理内外政策的战略目标,同时东亚区域合作的各方也积极支持并维护东盟在东亚区域合作架构中的中心地位。

东盟的区域合作中心地位并不是东盟以物质权力为基础直接建构而来,而是东盟在引领东亚区域合作时以供给合作规范、关系网络和制度公共产品等为基础间接建构而来。 因此,东盟的区域合作中心地位有着特定的前提条件,那就是东亚地区需要拥有较为稳定的地缘政治环境来促进各方面进行合作。 倘若东亚地区的地缘政治环境趋向紧张,那么东盟的区域合作中心地位便会随着地缘政治张力的加强而不断被解构。 随着美国推出“印太战略”,其意在遏制中国在该地区的影响力,维护美国在该地区的领导地位,这已使东亚地区的地缘政治态势逐渐趋向紧张,而这种态势可能间接解构东盟的区域合作中心地位。

本文将以“印太战略”对东亚地区地缘政治的影响为背景,从东盟中心地位形成的基本逻辑出发,阐释“印太战略”对东盟中心地位的影响,并依此来讨论东盟在地区秩序转型过程中重构中心地位的可能路径。

一、研究议题的提出

2017 年11 月,时任美国国务卿雷克斯·蒂勒森(Rex W. Tillerson)在发表定义同印度关系的演讲中正式提出了“印太”的概念,标志着这一地缘政治概念被美国官方采纳。 紧接着,美国在2017 年12 月发布的《国家安全战略报告》中对“印太”进行了明确界定,并指出美国未来在该地区的战略规划。 随后,美国开始将“印太”的地缘概念政策化与战略化,该区域内的地区安全、外交关系和经贸合作等都发生着变化,如“四方安全对话”在“印太战略”的背景下正式被重新激活,如领土争端、“航行自由行动”及基础设施等地区议题重新升温等。 2021 年1 月5 日,美国提前解密了《美国印度洋—太平洋地区战略框架》,该文件更加明确定位了美国在“印太地区”存在的基本“挑战”、重要意义及努力方向,成为美国实施“印太战略”的具体指导文件。

美国的“印太战略”具有明确的指向性,其目标就是要遏制中国在相关地区日益增长的影响力,确保美国在该地区的安全利益、经贸合作及地区秩序的主导地位不受“挑战”,保证美国拥有持久霸权领导地位。 对此,美国明确强调要加强盟友及伙伴关系建设,并围绕“双边‘2+2’对话”“三边战略对话”及“四边安全对话”等机制展开了多维度的对话与合作,在“航行自由行动”、领土争端、气候变化及公平贸易等主要议题上“维护”美国所谓的“以‘规则’为基础的秩序”。 从“印太战略”提出的背景及目标来看,其正成为美国应对中国崛起的重要战略规划,美国推动的“印太战略”不仅将对东亚的地区秩序造成重要影响,而且还将对世界政治权力转移过渡产生重要影响。

在美国官方正式提出“印太”地缘政治概念并推出“印太战略”之后,“印太”及“印太战略”概念立即受到其他国家的关注和重视。 不仅日本、印度、法国及澳大利亚等国家,还有东盟、欧盟等地区组织,都密切关注着“印太”地缘政治概念,并先后公布了自己的“印太”官方政策文件。

在美国推出“印太战略”后,亚太地区的地缘政治态势开始趋向竞争与对抗,这种地缘政治张力将会对东盟引领区域合作产生直接影响。 特别是特朗普政府转变了在奥巴马政府时期对东南亚地区的“全方位介入”政策,东盟迅速意识到自身在美国战略格局中地位的下降,并对“印太战略”的真实目的、实施走向及地缘张力等产生了怀疑。①韩志立:“特朗普政府对东盟政策走向”,《太平洋学报》,2019 年第 1 期,第 23-35 页。尽管美国在推动“印太战略”的过程中,不断强调自身在“印太地区”内将强化安全合作、增进经贸往来及维护地区秩序等目标,始终表示将在“印太战略”的多边合作中继续维护东盟的区域合作中心地位。 不过,东盟依然非常担忧“印太战略”将会影响其凝聚力,对东盟领导的合作制度形成制衡,对东盟中心地位赖以存续的地区秩序环境形成消极影响。 因此,东盟国家中只有印度尼亚对美国的“印太战略”有所回应,绝大部分东盟国家对“印太战略”更多表现出犹豫不安,始终担心美国的“印太战略”会影响到东盟的中心地位。②“ Prime Minister’ s Keynote Address at Shangri La Dialogue,” Ministry of External Affairs, Government of India, June 1,2018, https:/ /mea. gov.in/Speeches-Statements. htm? dtl/29943/Prime_Ministers_Keynote_Address_at_Shangri_La_Dialogue_June_01_2018.为了缓解被边缘化的担忧并主动捍卫东盟的中心地位,印度尼西亚成功推动东盟国家在2019 年6月22 日召开的第34 届“东盟峰会”上发布了《东盟印太展望》文件,详细阐述了东盟的主要目标、基本原则及合作机制。①“ ASEAN Outlook on the Indo Pacific,” Association of Southeast Asian Nations, June 22, 2019, https:/ /asean.org/storage/2019/06/ASEAN-Outlook-on-the-Indo-Pacific_FINAL_22062019.pdf.该文件不仅是东盟对美国“印太战略”的回应,也是东盟试图在地缘政治变动下重构区域合作中心地位的尝试。

二、关于“印太战略”与东盟中心地位影响的既有研究

自“印太”地缘政治概念出现以来,研究者们便关注到“印太战略”对东盟的潜在影响,并提出了许多具有建设性的看法。 在关于“印太战略”对东盟影响的研究中,既有研究最关注的莫过于“印太战略”对东盟中心地位的影响、东盟国家对待“印太战略”的态度,以及东盟应对“印太战略”的策略等。

其一,“印太战略”对东盟中心地位的影响。在已有研究中,有的研究者认为东盟在美国的“印太战略”中具有得天独厚的优势,东盟不仅在地理上是“印太地区”的中枢,理应成为美国实施“印太战略”所倚重的“支点”,而且东盟已有的区域合作机制也能够与“印太战略”相互补充。 因此,东盟具备了继续引领区域合作的基本条件,这为东盟保持在东亚的区域合作中心地位提供了基本保障。②刘阿明:“东盟对美国印太战略的认知与反应”,《南洋问题研究》,2020 年第 2 期,第 15-27 页。不过,约翰·李(John Lee)等学者则表示,东盟中心地位是东盟在东亚地缘政治竞争趋缓及区域经济合作强化的背景下间接建构的产物,那么“印太战略”将会从区域主导权、地区凝聚力、合作方式及制度效能方面对东盟产生影响,并由此削弱东盟的中心地位。③[新加坡]陈思诚:“致力于对冲:东南亚与美国的自由开放印太战略”,李桐、李明江译,《南洋问题研究》,2020 年第2 期,第28-42 页;韩志立:“关系网络的竞争:‘印太’战略对东盟中心地位的挑战——以关系主义身份理论为视角”,《外交评论(外交学院学报)》,2019 年第 2 期,第 87-107 页。因此,在美国正式出台“印太战略”之后,东亚地区的地缘政治环境已经发生了一定变化,东盟的区域合作中心地位在很大程度上已经无法保持。④张洁:“东盟版‘印太’愿景:对地区秩序变化的认知与战略选择”,《太平洋学报》,2019 年第 6 期,第 1-13 页。

其二,东盟国家对“印太战略”的基本态度。许多研究者都发现,东盟国家对美国“印太战略”怀有疑虑,并表现出不安和期待等反应,这些国家的反应标志着东盟凝聚力的下降,而东盟凝聚力的下降也将直接影响到东盟的区域合作中心地位。 对此,在许多学者看来,“印太战略”的实施目标、主体、对象和机制都较为模糊,使得东盟无法定位自身在“印太战略”中的角色,那么东盟惯用的“对冲战略”可能在由于“印太战略”导致地缘政治趋于紧张后并不适用,并由此导致东盟无法运用合适的策略来继续维持区域合作。⑤刘琳:“东盟‘印太展望’及其对美日等国‘印太战略’的消解”,《东南亚研究》,2019 年第 4 期,第 72-90 页。然而,也有研究者认为,东盟国家依然会采取惯用的“对冲战略”,试图在中美之间进行有选择性地合作,重新以非正式的方式定义自身的中心地位。⑥Premesha Saha, “ The Quad in the Indo-Pacific: Why ASEAN Remains Cautious,” Observer Research Foundation, Brief,Vol.26, No.229, 2018, pp.1-12.

其三,东盟应对“印太战略”的策略。 由于美国的“印太战略”处于规划阶段,美国国内政治在发生深刻变动,而“印太地区”内的地区秩序也在发生变化,所以“印太战略”前景的不确定也有可能限制东盟中心地位的前景。 有学者就指出,“印太战略”是东盟参与美国地区战略的机遇,东盟已经为区域合作供给了包括“东亚峰会”在内的系列制度或机制,合作内容包括了区域安全、经贸合作及基础设施等,所以东盟完全可以借助地缘政治变化来重构它的区域合作中心地位。⑦Sereffina Yohanna Elisabeth Siahaan, “Strengthening ASEAN Centrality within the Indo-Pacific Region,” PEOPLE: International Journal of Social Sciences, Vol.6, No.1, 2020, pp.254-266.对此,东盟需要不断申明其在“印太战略”中的作用,积极对接“印太战略”的需求,避免被边缘化。⑧William Choong, “The Return of the Indo-Pacific Strategy:An Assessment,” Australian Journal of International Affairs, Vol.73,No.5, 2019, pp.415-430如果东盟依然处于“不表态、不接招”的被动状态,那么这种被动状态将可能使东盟错失重构中心地位的机遇,所以东盟应该在地缘政治变化中积极作为来重构中心地位。①John Lee, “The ‘Free and Open Indo-Pacific’ and Implications for ASEAN,” Trends in Southeast Asia, ISEAS-Yusof Ishak Institute, No.3, 2018, https:/ /www.iseas.edu.sg/images/pdf/TRS13_18.pdf.

从既有研究来看,学术界已经就“东盟战略”与东盟的区域合作中心地位之间的关系进行了多方面讨论,并且主要从意识形态和地区凝聚力等维度阐释“印太战略”对东盟中心地位的影响。 不过,这些解释路径大多没有从东盟在东亚区域合作中建构中心地位的逻辑出发,没有重视地缘政治与东盟中心地位的关系,忽略了“印太战略”在地缘政治竞争、制度公共产品、地区多边合作环境等方面对东盟中心地位的系统影响。 因此,本文试图从地缘政治与东盟中心地位的关系逻辑出发,依次从地区凝聚力、制度公共产品、地区秩序环境等方面,阐释“印太战略”对东盟中心地位的消解,并以此为根据来讨论东盟重构中心地位的可能路径。

三、地缘政治与东盟的区域合作中心地位

东盟的区域合作中心地位同东亚的地缘政治环境紧密相关,当东亚地缘政治环境比较缓和的时候,东盟便能够就安全、经济、环境及气候等议题引领东亚区域合作,东盟的中心地位将得到建构与巩固。 当东亚地缘政治环境比较紧张的时候,激烈的地缘政治竞争不仅解构着东盟引领东亚区域合作的秩序环境,而且还会将东盟带入地缘政治竞争之中,那么东盟的区域合作中心地位则可能被消解。

3.1 东盟中心地位的基本内涵

当前,东盟在东亚的区域合作中心地位(ASEAN Centrality)已变成地区合作及国际合作的重要概念,无论是东盟还是域外国家,都将其视为东盟在区域合作中的重要特征。 目前,学界基本对东盟的区域合作中心地位持肯定态度,不过东盟中心地位概念的起源及含义并不明确。②Amitav Acharya, “The Myth of ASEAN Centrality?” Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs, Vol.39, No.2, 2017, pp.273-279.在阿米塔夫·阿查亚(Amitav Acharya)看来,东盟的区域合作中心地位并不是因为东盟拥有东亚区域合作主导权,而是东盟在东亚区域合作中扮演着“引领者”“驱动者”及“中间人”等角色,推动东亚区域合作,而被参与合作的各方共同认可为区域合作的中心。③Lee Jones, “Still in the “Drivers’ Seat”, but for How Long?ASEAN"s Capacity for Leadership in East-Asian International Relations,” Journal of Current Southeast Asian Affairs, Vol.29, No.3,2010, pp.95-113.具体来看,东盟之所以同时获得地区内国家及区域参与方的共同认同,是因为东盟同时扮演着东亚区域合作中制度供给者、规范提供者、合作协调者等角色,提供了东亚地区合作中所缺乏的关键区域公共产品。 东盟的区域合作中心地位身份认同是域内和域外双重认同的产物,东盟不仅在地区内被东南亚各国视为的地区合作中心,而且在地区外层面也是参与东亚区域合作各方均认可的合作中心。④顾静:“东盟‘中心地位’面临的变局及其重构”,《当代世界》,2014 年第 3 期,第 64-66 页;王玉主:“RCEP 倡议与东盟‘中心地位’”,《国际问题研究》,2013 年第 5 期,第 46-59 页;Mely Caballero-Anthony, “Understanding ASEAN"s Centrality: Bases and Prospects in An Evolving Regional Architecture,” The Pacific Review,Vol.27, No.4, 2014, pp.563-584.

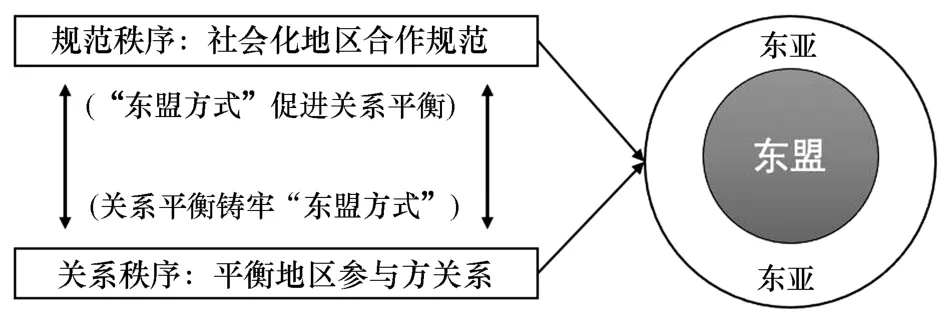

图1 东盟中心地位的基本支柱

在建构自身东亚区域合作中心地位的过程中,东盟主动构建地区问题解决方案,牵头建设区域互联互通基础设施,制定区域多层次合作制度机制,对外搭建多元合作关系网络,通过各种功能性作用塑造了东盟在东亚区域合作中的“领导力”。①Richard Stubbs, “ASEAN"s Leadership in East Asian Region-building: Strength in Weakness,” The Pacific Review, Vol.27, No.4, 2014, pp.523-541.在东亚区域合作关系网络的“复合体”中,东盟处于该“复合体”的“桥接点”位置,东盟的中心地位权力来源于它在多领域、多层次和多结构“网络复合体”中获得的功能性权力。 所以,东盟获得的中心地位是不以物质为基础的直接权力,而更多是因维持区域合作过程而获得的间接权力。②Mely Caballero-Anthony, “Understanding ASEAN"s Centrality: Bases and Prospects in An Evolving Regional Architecture,” The Pacific Review, Vol.27, No.4, 2014, pp.563-584.东亚地区内的“合作之网”就是东盟中心地位的基础。

现今,东盟依靠中心地位的影响力对东亚区域合作发挥着巨大影响作用,其已经成为“锚定”东亚区域合作的重要支柱。 东盟成为东亚区域合作中心的基本逻辑是,东盟中心地位的权力来源于由东盟所主导的各种区域合作关系及关系网络,这种权力的生成及作用成为东盟建构和解构中心地位的基本路径。③董贺:“关系与权力:网络视角下的东盟中心地位”,《世界经济与政治》,2018 年第 7 期,第 88-105 页。正是由于东盟的中心地位是东盟在东亚区域合作中建构出来的非物质性间接权力,这种由情感认同、规范原则及关系网络等建构起来的间接权力并不具有较强稳定性,它会随着东盟在引领东亚区域合作过程中地缘政治、制度能力、关系亲疏及规范效能的变化而变化。 从根本上来看,地缘政治实际上是东盟在东亚区域合作中建构中心地位的前提条件,只有东亚地区具备了稳定的地缘政治环境,东盟才能引领该地区的区域合作,其他制度能力、关系亲疏及规范效能才能发挥作用。

3.2 东亚地缘政治变迁中的东盟中心地位

在很长时期内,东亚地区由于存在较强的地缘政治竞争而很难建立起真正的区域合作,各国也难以找到促进区域合作的有效路径。 在东亚地缘政治缓和之后,东盟开始逐渐成长为东亚地区的区域合作中心,而且东盟的区域合作中心地位的高低也会随着东亚地区的地缘政治态势的变化而变化。④Amitav Acharya, “The Myth of ASEAN Centrality?” Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs, Vol.39, No.2, 2017, pp.273-279.东亚地区的地缘政治背景将会影响东盟的区域合作中心地位,而各时期不同的地缘政治环境与东盟的中心地位关系呈负相关。

具体而言,东亚地区的地缘政治状况与东盟中心地位的关系图景如下:

其一,1945—1967 年,地缘竞争较为激烈时期的东南亚地区合作。 在东南亚国家独立建国的初期,这些国家普遍经历了漫长的殖民统治,殖民统治之后又经历了激烈的民族解放斗争。所以独立初期的东南亚各国面临着领土边界冲突、外部势力干预、国内社会分裂、民族矛盾冲突,以及经济发展乏力等挑战,这使得处于激烈地缘政治对抗之中的东南亚完全无法产生地区合作。 然而在这个时期,包括越南、缅甸和泰国的国家领导人还是先后提出要将东南亚国家联合起来,成立区域组织,促进各国间理解、经贸合作及反对帝国主义侵略,但这些早期区域合作设想在萌芽时就在激烈的地缘政治竞争中走向破灭。⑤郑先武:“东南亚早期区域合作:历史演进与规范建构”,《中国社会科学》,2017 年第 6 期,第 187-204 页。不过在20 世纪60 年代,尽管世界冷战对峙格局加剧,东南亚地区各个国家也面临着严重的内部威胁,但是东南亚地区国家还是以解决经济、社会及文化合作为目标创建了“东南亚联盟”和“马菲印尼联盟”。 这些早期区域合作促进了区域意识、合作方式及相互依赖等萌生。⑥郑先武著:《安全、合作与共同体:东南亚安全区域主义理论与实践》,南京大学出版社,2009 年版,第193 页。

其二,1967—1975 年,地缘政治竞争逐步缓和后的东南亚地区合作。 东南亚地区的区域合作经过20 世纪60 年代的初步萌芽、局部成长及分化组合之后,最终泰国、新加坡、菲律宾、马来西亚和印度尼西亚于1967 年8 月在泰国签署宣言,成立了“东南亚国家联盟”,这标志着东南亚地区的区域合作迈入了新纪元。 在东盟成立之后,东盟的区域合作迅速以此前合作为基础得到发展,并通过《东南亚和平、自由和中立区宣言》等构筑出东南亚区域合作的规则、规范及决策程序。 “不使用武力”“不干预主义”“协商共识”“非军事条约”及“区域问题区域解决”等规范成了东南亚地区合作中共同遵守和认同的地区规范。①[加] 阿米塔夫·阿查亚著,王正毅、冯怀信译:《建构安全共同体:东盟与地区秩序》,上海人民出版社,2004 年版,第66-86 页。在东南亚地区合作萌芽、发展及壮大的过程中,世界冷战格局中的“长和平”稳定状态为东盟的合作提供了稳定的外部环境,而东南亚地区内国家也意识到发展国民经济的重要性,这些有利的内部和外部环境促使东南亚地区萌生了以东盟为中心的区域合作意识。

其三,1976—1991 年,地缘政治竞争挑战中的东南亚地区合作。 20 世纪70 年代中期,越南入侵柬埔寨引发东南亚地区的地缘政治出现重要变化,这使得东盟刚刚建立的区域合作遭遇到严重挑战。 也正是在这个时期,东南亚各国在区域合作受到挑战的情况下签署了《东盟协调一致宣言》及《东南亚友好合作条约》,这些区域合作制度的建立具体规定了东盟的政治合作目标、行为规范及合作领域,东盟也将这些区域合作规范良好地运用到和平解决地区地缘政治危机之中。 尽管东盟在解决柬埔寨问题的过程中遇到许多挑战,但是东盟也在解决地区问题的挑战中赢得了本地区国家及国际社会的认可,逐渐在本地区国家内形成了地区凝聚力。这个时期的地缘政治挑战也在一定程度上巩固了东盟在东南亚地区内区域合作中心地位的稳定性。 同时在这一时期,世界政治秩序及东南亚地区的地缘政治竞争都逐渐缓和,也为东盟在东南亚地区内建构区域合作中心地位创造了良好条件。

其四,1991 年之后,东亚区域合作发展中的东盟中心地位。 在冷战结束后,东南亚地区面临的地缘政治环境发生历史性变化,地缘政治竞争全面转变为经济合作,这不仅推动东南亚区域合作蓬勃发展,也助推东盟成为东亚区域合作的中心。 在这个时期,东盟领导地区内国家先后建立起“东盟投资区”及“东盟自由贸易区”等合作机制,迅速推动东南亚地区国家成为相互依赖的共同体。 特别是在亚洲金融危机之后,东亚国家都意识到加强区域合作的重要意义,也找到了由东盟来主导东亚区域合作以克服区域合作困境的可行路径。 此后,东亚地区先后建立起由东盟主导的“东盟+”“东亚峰会”及“东盟地区论坛”等区域机制,构建起以东盟为中心的东亚区域合作“网络复合体”,积极推动东亚区域合作步入快车道。 正是得益于东亚区域合作的快速发展,东盟也凭借引领相关合作的外溢效应获得飞速发展,这使得东盟中心地位更加凸显和稳固。

四、“印太战略”的地缘政治张力对东盟中心地位的消解

在美国正式推出“印太战略”之后,美国或将“印太地区”视为其维持世界首要地位的核心区域,力图重振在该地区的盟友与伙伴关系,进而维护美国在该地区“以‘规则’为基础的秩序”。 在推进“印太战略”的过程中,美国不仅培育了具有“准联盟”性质的美印关系,还重新激活被视为“亚洲北约”的“四方安全对话机制”。显而易见的是,“印太战略”带有遏制中国崛起的战略企图,它将明显加剧“印太地区”的地缘政治竞争,“印太战略”的张力会从地区凝聚力、中立立场、制度效能及秩序环境等方面间接消解东盟的区域合作中心地位。

4.1 影响东盟的地区凝聚力

美国在“印太战略”文件中指出:“‘安全关系’是美国重要的战略基石,对美国在‘印太地区’的活动至关重要,它提供了持久的、不对称的战略优势”。②“Indo-Pacific Strategy Report: Preparedness, Partnerships,and Promoting a Networked Region,” The Department of Defense,June 1, 2019, https:/ /media. defense. gov/2019/Jul/01/2002152311 /-1 /-1 /1 /DEPARTMENT-OF-DEFENSE-INDO-PACIFIC-STRATEGY-REPORT-2019.PDF.对此,美国明确提出要重新振兴在该地区内的传统联盟关系,还要加强同越南、新加坡及马来西亚等国的友好伙伴关系,以共同维护该地区内“以‘规则’为基础的秩序”。①“U.S. Strategic Framework for the Indo-Pacific,” The White House, January 5, 2021, https:/ /trumpwhitehouse.archives.gov/wpcontent/uploads/2021/01/IPS-Final-Declass.pdf.在2021 年2 月上台之后,拜登政府也明确指出,美国要恢复它在全球范围内的盟友体系,打造以“民主价值观”为基础的盟友及伙伴关系网络,共同应对包括中国崛起在内的“长期挑战”。②“A Foreign Policy for the American People,” U. S.Department of State, March 3, 2021, https:/ /www. state. gov/a -foreign-policy-for-the-american-people/.2021 年 3 月 12 日,美国又将“四方安全对话机制”从部长级会议升级为领导人会议,并指出该机制将致力于在该地区建构“以民主价值观为基础地区秩序,并在普世价值观的基础上增强民主政治的活力”。③“‘Quad Leaders’ Joint Statement: ‘The Spirit of the Quad’”The White House, March 12, 2021, https:/ /www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/03/12/quad-leaders-jointstatement-the-spirit-of-the-quad/.在推行“印太战略”过程中,美国重视拉拢盟友与伙伴来加强同中国的竞争,这不仅不利于东亚区域合作,而且还容易导致东盟国家在区域合作中产生更多竞争。 与此同时,美国“印太战略”的具体目标并不清晰,美国国内政治也处于分化组合的不确定状态,“印太战略”的不确定性使得其他国家难以定位自身在美国“印太战略”中的角色,不利于各国凝聚关于区域合作的共识。

故此,尽管美国在“印太战略”中提出了包括“航行自由行动”、国际规则及反恐怖主义等对东盟国家具有吸引力的内容,但是东盟国家普遍对暗含着地缘政治竞争的“印太战略”存在不安与彷徨。 在东盟国家中,印度尼西亚是“印太地区”概念的较早倡导者,它不仅对美国的“印太战略”有所回应,还主动引导东盟国家制定东盟的“印太战略”,以积极姿态表达东盟对“印太战略”的立场。 然而,印度尼西亚这一姿态并不能代表所有东盟国家的态度,许多国家对待“印太战略”依然坚持模棱两可的对冲战略。 新加坡则认为“印太战略”将会损害东盟的区域合作中心地位、影响东盟同中国的关系,以及当前以多边为基础的国际秩序等,所以新加坡并不愿意就“印太战略”明确表态,而是呼吁中美要避免对抗、相互尊重及合作共赢。 而越南和马来西亚对“印太战略”的态度依然摇摆不定,它们并不愿意作过多表态。 文莱、老挝、缅甸及柬埔寨等国则对“印太战略”表示沉默,它们更多是采取跟随战术来附和印度尼西亚提出的东盟“印太战略”方案。 “印太战略”确实加剧了东盟国家应对地区秩序变动的敏感,地缘政治竞争使得各方无法就区域合作达成共识,并由此影响到东盟的地区凝聚力。

4.2 改变东盟的中立立场

在构建东亚区域合作中心地位的过程中,东盟始终扮演“诚实经纪人”或者“可靠驾驶员”的角色,充当东亚区域合作的“设计者”“组织者”和“推动者”。 正是东盟在东亚区域合作中始终坚守中立立场,东盟才成功构建起由域外和域内国家共同参与的“东盟峰会”及“东盟+”等区域合作机制,形成了“小马拉大车”“四两拨千斤”的东亚区域合作格局。④翟崑:“东盟对东亚合作主导权的波动规律(1997—2017)”,《教学与研究》,2017 年第 6 期,第 50-57 页。从东盟中心地位发展演变的过程来看,东盟的区域合作中心地位在亚洲金融危机之后才得到快速提升。 此后,东盟仅仅邀请中国、日本和韩国构建起“10+3”合作框架,不过“10+3”合作框架中依然存在着激烈的地缘政治竞争,这种激烈竞争事实上还是影响了东盟在东亚区域合作中的中立立场。 对此,东盟在2005 年举办的“东亚峰会”中吸纳印度、新西兰和澳大利亚加入,形成了由东盟主导的“10+6”合作框架,通过参与方的扩大来减弱东亚地缘政治竞争对东盟中立立场的影响。 在此之后,东盟继续扩大“东亚峰会”的规模,“10+6”合作框架在美国和俄罗斯加入后变成了“10+8”合作框架。 然而,在东盟主导的“东盟+”合作框架中,东盟对于东亚区域合作的中立立场并没有因为更多参与方的加入而变得稳固。 相反,“东盟+”合作框架变成了大国在部分关键地区议题竞争的重要场所,只有当东盟主导的区域合作符合相关国家的利益,这些国家才会尊重东盟的区域合作中心地位。

由于“印太战略”导致的东亚地缘政治态势变化,东盟在东亚地区地缘政治竞争中的重要性愈加凸显,东盟成为大国战略竞争竞相拉拢的对象。 “印太战略”中包含的领土争端、基础设施、“航行自由行动”等热门议题,这些都是大国进行战略竞争的关键议题。 很显然,在地缘政治加剧的情况下,东盟很难在这些地缘政治竞争的关键议题上继续保持东盟作为“中间人”的中立立场。 中立立场的偏废不仅容易导致东盟由于内部意见不合而走向分裂,而且还易导致东盟失去外部支持,进而失去来之不易的间接功能性权力。①Amitav Acharya, “The Myth of ASEAN Centrality?” Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs, Vol.39, No.2, 2017, pp.273-279.在地缘政治竞争加剧的过程中,东盟在涉及区域合作的关键议题上进行协调转圜的空间不断流失,东盟就这些关键议题被迫进行“选边站”的压力逐渐增加。 因此,地缘政治压力的加剧将会动摇东盟在东亚区域合作过程中的中立立场,而这便会直接影响东亚区域合作各方对东盟的支持,东盟的区域合作中心地位也将由此被解构。

4.3 制衡东盟的制度效能

从1994 年开始,东盟开始构建旨在引导东亚区域合作的“东盟地区论坛”,这是东盟供给东亚区域合作制度的尝试,也是东盟利用区域合作制度公共产品供给来建构区域合作主导权的尝试。②王玉主:“区域公共产品供给与东亚合作主导权问题的超越”,《当代亚太》,2011 年第 6 期,第 75-94 页。在亚洲金融危机之后,东亚地区的权力重心开始逐渐发生了变化,东盟在金融危机后更加重视区域主义,更加重视对区域合作制度的培育,有更多相关制度被建立起来。③秦亚青著:《关系与过程:中国国际关系理论的文化建构》,上海人民出版社,2012 年版,第 216 页。在东盟建构的“10+3”合作框架下,东亚区域合作将会对本地区增强经贸自由、政权安全、经济稳定及国家认同等产生重要意义,这也促使中国、日本和韩国明确表达了支持东盟主导东亚区域合作的态度。④翟崑:“东盟对东亚合作主导权的波动规律(1997—2017)”,《教学与研究》,2017 年第 6 期,第 50-57 页。在此之后,印度、美国及俄罗斯等域外国家也先后加入东盟多边合作之中,东盟塑造的东亚区域合作制度变成多渠道、多层次及多机制叠加并存的“制度复合体”。⑤魏玲:“关系平衡、东盟中心与地区秩序演进”,《世界经济与政治》,2017 年 7 期,第 38-64 页。在由东盟建构的东亚区域合作关系网络中,不仅包括“东亚峰会”“东盟地区论坛”“香格里拉对话”“东盟防长扩大会议”及“区域全面经济伙伴关系协定”等高级别的合作机制,而且包括“东盟协调灾害管理人道主义援助中心”“东盟农村发展和消除贫穷高级别会议”“东盟社会福利及发展高级别会议”及“跨国犯罪及人口贩卖高级别会议”等非传统安全合作机制。 这些由东盟主导的多边合作制度是支撑东盟中心地位的重要支柱。

在供给东亚区域合作制度公共产品的过程中,东盟也始终面临其他国家主导的相关公共产品的竞争制衡,如日本就曾提出建立“东亚共同体”,韩国也曾提议建立“东北亚和平与合作倡议”。 不仅如此,美国在奥巴马政府时期还积极推动具有排他性的“跨太平洋伙伴关系协定”的谈判,澳大利亚曾提议建立“亚太共同体”,印度推动“东向行动”的跨区域合作计划。 这些由不同国家供给的区域合作制度公共产品,都对由东盟主导供给的相关公共产品形成了重叠和竞争。 在由区域外主要国家提供的制度公共产品中,如“四方安全对话机制”等更是明显具有排他性的区域合作制度,这同东盟倡导的开放、合作及共赢等区域制度合作规范相去甚远。 很显然,大国因战略竞争所建构的区域合作制度可能更具排他性、等级性和竞争性,而东盟所供给的具有包容性、平等性和协作性等区域制度公共产品将不具有竞争力。 这些由大国在地缘政治竞争中建构的区域制度将会逐渐销蚀东盟提供的制度公共产品效能,而东盟所具有的区域合作制度公共产品供给能力的下降便会直接影响到其中心地位。

4.4 消解东盟的秩序环境

从世界区域合作发展的历程来看,冷战后恰好是全球化、多边主义及区域合作蓬勃发展的时期,多边主义、区域合作成为国际社会展开合作的主流。 这个时期也是发展中国家实现逐渐自主开放的黄金时期,特别是以多边、合作、协商、开放、共赢为核心的区域合作蓬勃发展的时期,这为东盟引领东亚区域合作发展提供了必不可少的秩序环境。①郑宇:“21 世纪多边主义的危机与转型”,《世界经济与政治》,2020 年第 8 期,第 126-153 页。从东盟引领东亚区域合作发展的历程来看,东盟之所以能够建构起如此广泛、密集的区域合作网络,在很大程度上得益于当今世界主权平等、对话协商、相互依赖、开放合作、多边主义及交流互鉴的国际秩序环境。②“习近平出席‘共商共筑人类命运共同体’高级别会议并发表主旨演讲”,新华社,2017 年 1 月 19 日,http:/ /www.xinhuanet.com/world/2017-01/19/c_1120340049.htm。然而在进入21 世纪之后,世界权力秩序格局发生了重大变化,美国维持的以美国为中心的霸权国际秩序开始逐渐走向衰落,以中国、印度、巴西和南非等为代表的新兴经济体逐渐崛起,不断崛起的新兴经济体希望推动国际秩序向着更加公正、公平及合理的方向转型。③陈宇:“新兴经济体、二十国集团与全球治理多元化的未来”,《当代世界与社会主义》,2018 年第 3 期,第 166-171 页。然而,正处于衰落中的美国则采取了霸凌主义、民族主义、单边主义及退出主义等反国际主义、反自由主义及反多边主义的方式,试图减少其他国家“搭便车”的获利以延缓美国的衰落速度,国际合作环境的改变也不可避免地影响到东盟引领东亚区域合作的秩序环境。

对此,美国在特朗普政府时期主要试图从以下方面改变国际秩序环境:(1)退出国际多边合作机制。 美国不仅破坏了以国际法为基础的国际秩序,还试图重塑以“规则”为基础的国际秩序,对国际多边合作形成了负面影响;④王明国:“单边与多边之间:特朗普政府退约的国际制度逻辑”,《当代亚太》,2020 年第 1 期,第 59-85 页。(2)秉持单边主义偏爱双边主义。 美国破坏了国家间交往的基本规范及原则,单方面提高关税及投资门槛、设置贸易壁垒、制造贸易摩擦等,损害了以合作共赢为目标的双边合作;(3)制造国际霸凌主义。 美国改变了以往的国际主义策略,转而采取国际霸凌主义来随意欺凌其他国家,以维护单边利益为目标的霸凌主义来维持美国的“优先地位”。 这种对国际多边合作的放弃恰恰同东盟倡导的区域主义相背离,美国对双边主义的偏爱同东盟倡导的多边主义合作相矛盾,而美国采取的霸凌主义也同东盟相互信任与互利互惠的原则相违背。 在东亚地区内,美国不仅对中国进行“贸易战”,而且向东盟国家征收报复性关税,将其列为“货币操作国”等,破坏了已有的多边合作秩序。 在美国推行“印太战略”的过程中,美国对多边主义的破坏直接影响了区域合作的外部秩序环境,这种外部秩序环境将直接影响东盟的区域合作中心地位。

五、东盟再塑中心地位的可能路径

东盟是由小国集团组成的区域合作机构,它之所以能够在东亚地区合作中建构起中心地位,最重要的便是依赖东盟不断强化地区凝聚力,主导谋划区域合作,引领关键议题合作,以及对接多边合作关系。 东盟面对地缘政治竞争张力对东盟中心地位形成的显性或隐性挑战,需要延续东盟在东亚区域合作中的中心地位的路径,根据“印太战略”的变化因势利导地来重构东盟的中心地位。

5.1 强化东盟地区凝聚力

东盟的内在凝聚力是东亚区域合作的基础,也是东盟应对“印太战略”各项挑战的定力所在。⑤韩志立:“关系网络的竞争:‘印太’战略对东盟中心地位的挑战——以关系主义身份理论为视角》,《外交评论(外交学院学报)》,2019 年第 2 期,第 87-108 页。对此,在应对地缘政治张力的时候,东盟重构中心地位最重要的路径便是要强化东盟国家的内在凝聚力,消除东盟国家当前面对“印太战略”时存在的分歧和不安。 东盟国家要遵循在《印太战略展望》中提出的各项“优先事项”进行战略部署,避免“印太战略”破坏东盟的地区凝聚力。①“ ASEAN Outlook on the Indo-Pacific,” Association of Southeast Asian Nations, June 23, 2019, https:/ /asean.org/storage/2019/06/ASEAN-Outlook-on-the-Indo-Pacific_FINAL_22062019.pdf.其次,东盟需要加强东盟共同体的建构。 东盟已经在区域合作过程中建构起以“东盟峰会”为中心的全方位、多议题和多层次区域合作机制,这些完备的区域合作机制是东盟共同体应对“印太战略”地缘政治张力的重要支柱。 最后,东盟还需要加强对东盟中心地位诉求的伸张。 长期以来,东盟将其在东亚区域合作中所形成的中心地位视为宝贵财产,这不仅代表着东盟引领东亚区域合作的重要成就,也是东盟再塑中心地位的重要基础。②刘阿明:“东盟对美国印太战略的认知与反应”,《南洋问题研究》,2020 年第 2 期,第 15-27 页。正是得益于东盟不断重申自身中心地位在区域合作中的重要性,美国在推进“印太战略”的过程中也始终表示会尊重东盟的区域合作中心地位支持东盟继续在“印太地区”区域性合作中继续发挥引领作用。

对此,在东盟发布的《东盟印太展望》中,东盟表示将继续推动“印太地区”的对话与合作,以建构人人共享繁荣的“印太地区”。 在东盟提出的“印太地区”建构原则中,东盟强调要以《联合国宪章》《联合国海洋法公约》及其他国际公约等为区域合作基础,以开放透明、包容、善治、“东盟中心”及不干涉内政等为原则,不断促进“印太地区”各方的战略信任及共赢合作。③同①。因此,东盟只有继续通过坚持在引领东亚区域合作时秉持“东盟规范”、中立立场及“关系网络”,取得“东盟+”各参与方对东盟中心地位的共识,才能不断铸牢东盟的中心地位。

5.2 主动谋划区域合作

在东盟引领东亚区域合作的过程中,东盟之所以能够顺利引领东亚区域合作不断前进,最重要的便是东盟善于谋划区域合作。 东亚区域合作的建构、发展和成熟的各个环节都凝结着东盟主动谋划区域合作的身影。 早在建构东亚区域合作的初期,东盟便在东南亚区域合作既有的基础上,扩大并加强同中国、日本和韩国的合作,创构了“10+3”合作机制。 随后,东盟先后邀请域外国家建成了“10+8”机制,形成了覆盖范围更广、涉及议题更多、发展前景更足的“东盟+”合作框架,为东亚区域合作提供了更多的公共产品。④张群:“东亚区域公共产品供给与中国—东盟合作”,《太平洋学报》,2017 年第 5 期,第 44-54 页。在东亚区域合作的发展中,东盟始终根据最新变化,因势利导地主动谋划区域合作,促使由东盟引领的区域合作框架不断增多。 例如,美国在奥巴马政府时期推动“跨太平洋伙伴关系协定”谈判后,东盟为避免自身被具有排他性的“跨太平洋伙伴关系协定”所孤立,便在2012 年发起了“区域全面经济伙伴关系协定”,同被“跨太平洋伙伴关系协定”排斥在外的地区和国家就货物、服务、投资和规则等领域展开磋商,并在 2020 年 11 月 15 日签署了该协定。⑤“李克强出席第四次区域全面经济伙伴关系协定领导人会议”,《人民日报》,2020 年 11 月 15 日,第 3 版。

东盟也正是在这些主动谋划的过程中逐渐成为区域合作的机制设立者、议程制定者、章程创建者,以及参与确定者等东道主角色,在区域合作中确定了事实上的中心地区。⑥翟崑:“东盟对东亚合作主导权的波动规律(1997—2017)”,《教学与研究》,2017 年第 6 期,第 50-57 页。对此,东盟依然需要根据地缘政治变化的发展因势利导,需要延续在东亚区域合作中始终能够主动谋划区域合作的方式,维护由东盟主导的区域多边合作框架,能够根据东亚区域合作的形势变动引领区域合作进程。 在《东盟印太展望》中,东盟选择以地区共识的方式对未来区域合作的目标、原则、领域和机制等进行全方位规定,同时还指出未来将会在海洋经济及基础设施等关键领域加强合作,这些规划有效地定位了东盟未来继续引领区域合作的战略规划。⑦“ ASEAN Outlook on the Indo-Pacific,” Association of Southeast Asian Nations, June 23, 2019, https:/ /asean.org/storage/2019/06/ASEAN-Outlook-on-the-Indo-Pacific_FINAL_22062019.pdf.

5.3 引领关键领域合作

在东亚区域合作中,东盟通过在关键领域引领合作,为本地区发展作出重要贡献。 当前,东亚已经变成世界上人口数量最多、成员结构最多元,以及发展潜力最大的自贸区,区域内商品、技术、服务、人员和资本有序流动。 东亚地区已经是世界经济的重要引擎,形成了“你中有我、我中有你”的互惠共融格局。①“在第二十三次东盟与中日韩领导人会议上的讲话”,《人民日报》,2020 年 11 月 15 日,第 3 版。不过,美国希望以“恢复盟友网络+生产链脱钩”的方式维护其“印太地区”权力格局中的“优先地位”,这种秉持政治安全上“排外”、经济贸易上“脱钩”,以及社会文化上“断连”等方式,将致使东盟在区域合作中被边缘化。 此外,东亚在区域合作发展中已逐步形成优势互补、有序衔接、配套完善的产业体系,东盟可以引领东亚区域的经济产业链合作,推动建立开放、畅通、安全、稳定的地区生产体系,加强东亚地区经济合作的区域循环,为推动各国经济增长并提高区域竞争力发挥重要作用。②同①。

对此,东盟不仅积极引领了东亚区域合作中的经济领域,在《东盟印太展望》中还提出要稳步地推进包括领土边界、“航行自由行动”、基础设施、跨国犯罪及海盗问题等关键领域的合作。 在东盟引领的东亚区域合作中,东盟通过秉持东盟主导、协商共识及不干涉内政等原则,有效解决了困扰东亚区域合作的困难。 从《东盟印太展望》对关键领域合作的规划来看,东盟延续了引领东亚区域合作的特点,不仅考虑到东亚区域合作部分议题(如南海问题等)的特殊性,也考虑到东盟在部分议题(如互联互通等)对域外国家的依赖,东盟可以继续在东亚区域合作中以“东盟方式”推动关键议题的合作并由此推动东盟中心地位的重构。

5.4 对接多边合作关系

在东盟建构中心地位的过程中,东盟已经建立了结构层次极为丰富的合作机制, 包括“东亚峰会”“东盟+”“东盟地区论坛”及“东盟防长扩大会议”等,这些多边合作“关系复合体”为东盟及其伙伴关系提供了多种合作机遇。 其中,东盟领导的最高决策机构“东盟峰会”已经就经贸、能源、环境、教育、卫生、减贫和减灾等领域建立起紧密的合作,并在“东盟峰会”合作框架下形成了极为丰富且专业的网络。 不仅如此,东盟还同其他地区的国家、次区域、区域和国际组织都建立起良好的合作关系,东盟还将这些合作关系通过发展对话伙伴、发展伙伴、特别观察员及部门对话伙伴等方式纳入由东盟主导的地区合作中,构建起庞大复杂的对外合作关系网络。 这些庞大的合作关系网络共同构成了东盟在东亚区域合作中的基础,也是东盟引领东亚区域合作时不可多得的竞争优势。

在面对地区秩序环境变化时,东盟可以在已有基础上继续扩大在“印太地区”内的合作关系网络,借助“关系复合体”所建构的功能性权力,抵消地缘政治竞争导致的权力消解。 因此,东盟不仅要维护好已经建构的以“东盟+”为基础的合作关系网络,也需要继续对接域内和域外其他多边合作关系,根据地缘政治的变化来构建更加全面的合作关系网络。 在地区内的多边合作关系中,如东盟区域合作中的次区域合作机制“东盟东部增长区”(BIMP-EAGA)、“大湄公河次区域经济合作机制”(GMS)、“伊洛瓦底江、湄南河及湄公河经济合作战略组织”(ACMECS),以及“柬埔寨—老挝缅甸—越南合作”(CLMV)等,这些域内多边合作关系有助于强化东盟在东南亚地区内的功能性权力。 除对接地区内多边关系之外,东盟还需要加强跨区域多边关系对接,如“环印度洋区域合作联盟”(IORARC)、“孟加拉湾多部门技术和经济合作倡议”(BIMSTEC)、“上海合作组织”(SCO),以及“伊斯兰合作组织”(OIC)等,这些地区外关系网络也将有助于间接提升东盟在跨地区多边合作中的功能性权力。 东盟完全可以继续编织更加密集的“关系之网”来获得更多功能性权力,不断对冲“印太战略”所蕴含的潜在地缘张力,重构东盟的区域合作中心地位。

六、结 语

在地缘政治张力日趋紧张的背景下,东盟未来重构中心地位所要面临的挑战可能比建构中心地位更多,因而需要以更积极的姿态来继续引领区域合作,抓住其中暗含的机遇,实现跨越式发展。 对此,东盟需要不断强化地区凝聚力来扎牢东盟重构中心地位的根基,提升东盟国家以集体的方式共同应对地缘政治张力挑战的能力。 与此同时,东盟需要主动谋划区域合作并引领关键领域合作,继续扮演好区域合作的“中间人”角色,坚定中立立场,积极推动区域合作。 此外,东盟可以继续通过对接多边合作关系来编织东盟的“合作之网”,抵消国际多边合作衰退的负面影响,在区域合作中重构有利于东盟的多边合作秩序环境。

在正式推出“印太战略”后,美国对“印太地区”的基本定位:“印太”是美国实现安全繁荣的保障,美国在“印太”的实力下降将会威胁其在全球的利益,中国在“印太”的影响力在不断上升。 对此,美国必须提升与该地区盟友及伙伴的关系,共同防止“印太地区”范围内的力量格局失衡,维护美国在全球范围内的首要地位。①“U.S. Strategic Framework for the Indo-Pacific,” The White House, January 5, 2021, https:/ /trumpwhitehouse.archives.gov/wpcontent/uploads/2021/01/IPS-Final-Declass.pdf为此,美国将强化与该地区盟友与伙伴的关系网络,积极培育同印度的“准盟友”关系,加强同盟友及伙伴关系国家对中国崛起的制衡。 很显然,美国正在围绕“印太地区”重新打造主导地区秩序及制衡中国崛起的关系网络,这些在根本上带有地缘政治竞争色彩的地区关系网络正在加剧东亚地区的地缘政治竞争态势,进而不断消解东盟在东亚区域合作中所建构起来的中心地位。

“印太战略”对东盟中心地位的消解主要体现在破坏东盟地区凝聚力,对东盟供给的区域合作制度公共产品进行制衡,改变东盟在解决地区问题时的中立立场,影响东盟主导多边合作所依赖的国际环境,这些影响将会不断侵蚀东盟用以构建中心地位的支柱。 东盟在面对中心地位出现潜在消解的情况时,也表现出消极被动地观望、谨慎和徘徊,不过最终也在印度尼西亚的积极推动下出台了《东盟印太展望》文件,表明了东盟在面对大国战略调整后继续引领区域合作的立场、目标和原则等,并申明东盟对维护中心地位的态度。 东盟需要在强化地区凝聚力的基础上保持应对地缘政治变化的定力,通过主动谋划区域合作、引领关键议题合作及对接多边合作关系等方式,维持自身的区域合作中心地位。

在拜登政府上台后,该政府指出将会延续对中国的战略竞争态势,不过同时希望加强与中国在抗击疫情、经贸关系和气候变化等方面展开“有原则的合作”。 可预见的是,随着拜登政府更加强调提升自身竞争力、回归多边主义、振兴盟友与伙伴关系,以及减少直接对抗等方式同中国进行竞争,中美战略竞争的缓和可能逐渐缓解东亚地区的地缘政治张力。 新形势下,这种张力的缓和将有助于东盟在区域合作中强化地区凝聚力、发挥制度效能,以及维护关系网络等,对东盟重构中心地位产生重要意义。