《纳书楹曲谱》笛色的百年变迁*

胡淳艳 王 慧

一、从无到有的开创——叶堂《纳书楹曲谱》(1)包括:(清)叶堂:《纳书楹西厢记全谱》,乾隆四十九年(1784)初刻本、乾隆六十年(1795)重刻本;(清)叶堂:《纳书楹曲谱》,乾隆五十七~五十九年(1792-1794)吴门纳书楹自刻本;(清)叶堂:《纳书楹玉茗堂四梦全谱》,乾隆五十七年(1792)初刻本。的笛色标注

昆曲笛色,指的是昆曲主奏乐器昆笛的管色、调名,包括上字调、尺字调、小工调、凡字调、六字调、正宫调(又名五字调、正工调)、乙字调七调,分别相当于通用的bB调、C调、D调、bE调、F调、G调、A调。曲自调始,笛色的确定是昆曲演唱的初始性环节,是影响昆曲演唱风貌和审美特色的重要因素之一。

早期的昆曲宫谱(2)昆曲宫谱与曲谱最初是有严格的区别的。“厘正句读,分别正衬,附点板式,示作家以准绳者”的为文字谱(也称曲谱、格律谱),而宫谱则是“分别四声阴阳,腔格高低,傍点工尺板眼,使度曲家奉为圭臬者”(王季烈:《螾庐曲谈》卷三《论谱曲》,王季烈、刘富樑辑订《集成曲谱》玉集卷一,上海:商务印书馆1925年,第1页)。因宫谱字以工、尺的使用频率较高,故也俗称工尺谱。但自从乾隆五十四年(1789)刊刻的《吟香堂曲谱》开始,昆曲宫谱称“曲谱”者日多,称“宫谱”者反而渐少。,像乾隆十一年(1746)的《九宫大成南北词宫谱》、乾隆十四年(1749)的《太古传宗曲谱》(3)(清)周祥钰、邹金生等编《九宫大成南北词宫谱》,乾隆十一年(1746)内府朱墨套印本,古书流通处1923年影印本;(清)汤斯质、顾峻德原编,徐兴华、朱廷鏐、朱廷璋重订《太古传宗曲谱》,乾隆十四年(1749)刻本。等,乐谱(即工尺字)、节拍(即板眼)皆备,但并没有笛色的标注。真正开始有笛色标注的昆曲宫谱,始自清代乾隆晚期苏州曲家叶堂编校、刊刻的纳书楹系列宫谱,包括《纳书楹西厢记全谱》《纳书楹曲谱》和《纳书楹玉茗堂四梦全谱》,即纳书楹三谱。从完全不标注到偶尔标注,叶堂的这三部宫谱的作法既承袭了传统,又为后世宫谱笛色标注上的全面革新开了先例(4)晚清时期的《遏云阁曲谱》等昆曲宫谱刊本所收剧目,标注笛色已经相当普遍,到民国时期,昆曲宫谱刊本标注笛色者越来越普遍。。然而最为特别之处在于,叶堂编订的纳书楹三谱中,的确有四十余出剧目明确标注了笛色,但相对于这三部曲谱所收的数百出剧目而言,标注笛色剧目的数量其实只占很小的比例(5)《纳书楹西厢记全谱》两卷、二十一出;《纳书楹曲谱》正集、续集、外集、补遗集收入元杂剧三十六折,南戏六十八出、明清传奇一百一十四出,时剧二十三出,散曲十套,词曲、诸宫调各一套;《纳书楹玉茗堂四梦全谱》八卷、五十三出。,其余几百出未标注笛色的剧目,仍然占叶堂所编三部宫谱的绝对多数。所以,问题随之而来:收录了数百出剧目的这三部宫谱,为什么单单只有少量剧目标注了笛色,而多数剧目却没有标注笛色?这少量标注笛色的剧目,究竟有什么特殊之处?

对此,叶堂在《纳书楹曲谱凡例》中进行了说明:“一谱中有一套用两调者,注明上方。若始终一调,则不赘。”(6)(清)叶堂:《纳书楹曲谱》正集卷一,乾隆吴门纳书楹自刻本,第2页。也就是说,《纳书楹曲谱》等谱的有些剧目,全剧所用笛色不止一种,中间遇有笛色发生变化、需转调的情况,就要另行注明该出戏所用全部笛色,包括开始所用是什么笛色,之后从哪支曲牌转为另一种笛色。在叶堂所编三部宫谱中,有笛色标注的四十余出折子戏中,转调的标注的确占了绝大多数。比如外集卷二的《渔家乐·藏舟》,首支商调【山坡羊】标注用凡字调笛色,至黄钟【降黄龙】转为小工调笛色;又如补集卷三所收《白兔记·养子》,自南吕【五更转】起标明用凡字调,至后面的双调【锁南枝】转为乙字调(7)其他剧目,比如《纳书楹曲谱》正集卷三之《幽闺记·拜月》,自【青衲袄】标注尺字调,至【二郎神慢】转标六字调;续集卷二之《西厢记·佳期》,自【临镜序】标注小工调,至【赚】转标正宫调,至【十二红】再转标凡字调;外集卷一之《金雀记·乔醋》,自【太师引】标注小工调,至【赚】转标正宫调;补遗集卷一之《荆钗记·大逼》,自【孝顺歌】标正宫调,至【五更转】,转标凡字调;《牡丹亭全谱》卷上之《闹殇》,自商调【集贤宾】标注六字调,至南吕【红衲袄】转标尺字调,等等。,等等。这就可以解释《纳书楹曲谱》等三谱一部分剧目为何要标注笛色。

但这一解释不能涵盖所有标注笛色的剧目,因为有些剧目并没有转调,但同样标注了笛色。对此,叶堂在凡例中虽然说“始终如一,则不赘”,然而《纳书楹曲谱》所收《西厢记·听琴》《长生殿·偷曲》等剧目,采用了首调记谱法,在首支曲牌就标注笛色,一调到底,从开头到结尾始终未发生转调。这显然与《纳书楹曲谱》凡例中所说情况并不符合,又当做何解释?

《纳书楹玉茗堂四梦全谱》之《邯郸记全谱》卷下所收《死窜》一出,黄钟合套【醉花阴】的天头眉批云:“此曲时派唱侧调,与下曲【喜迁莺】不叶,当从本调。”叶堂此处的批注,说明全本纳谱所用之笛色与彼时流行的“时调”是不同的。据此可知,叶堂所编订的宫谱,之所以数百出剧目中的多数没有标注笛色,却在少数的剧目中标注笛色,除了转调需要特意注出之外,说明在叶堂的时代,这些剧目所采用的可能并非叶堂编刻宫谱中所标注的笛色。叶堂特意标明它们所用笛色,就是为了说明这些戏所用笛色与流俗之不同,尤其是与他所鄙夷的“俗伶”所用笛色不同,这是典型的清曲家的口吻与视角。也就是说,叶堂纳书楹三部宫谱中那些没有转调但同样标注笛色的剧目,意在显示它们与时俗不同的笛色处理,因而特意标出。而谱中的其他多数剧目,仍然遵循的是乾隆早期《九宫大成南北词宫谱》等以宫调标调的传统,因而不标出笛色(8)即《新定九宫大成北词宫谱》凡例中所云“工尺调法,七调俱全,下不过乙,高不过五。旋宫转调,自可相通,抑可便俗”,(清)周祥钰、邹金生等编:《新定九宫大成南北词宫谱》第一卷,古书流通处1923年影印本,第9页。。

二、承袭与变更——《纳书楹曲谱》的笛色概况

昆曲一向被认为是定调、定腔、定谱、定板(9)田汉:《有关昆剧剧本和演出的一些问题》,中国戏剧家协会上海分会编《昆剧观摩演出纪念文集》,上海:上海文化出版社1957年,第11-17页。的严守规范的艺术,但这并不意味着一成不变。清代以来,昆曲在曲牌、乐谱、家门(10)家门除了副末开戏报台的“家门引子”和剧中人物上场的“自报家门”外,也专指剧中脚色(角色)门类,昆曲习惯将行当称为“家门”。传字辈艺人周传瑛在《昆剧生涯六十年》一书中有专文《昆剧家门谈》(周传瑛《昆剧生涯六十年》,上海:上海文艺出版社1988年,第118-129页)。、化妆、服装、表演等方面,都发生了一定的变化(11)陆萼庭:《昆剧演出史稿》,上海:上海教育出版社2006年,第177-196页。,笛色的变化其实是其中的一部分。只是笛色的变化不像服装、化妆、表演等方面那样直观,入眼可见。将《纳书楹曲谱》等三谱中所用笛色与晚清、民国时期的昆曲宫谱相对照,笛色的承袭固然可见,但演变也同样存在。以《纳书楹曲谱》等三谱中笛色为起始,追踪其中收录的昆曲剧目笛色百多年间变迁的轨迹,探究笛色演变背后的原因,以及这种笛色演变给昆曲带来的审美等方面的微妙变化,具有重要的研究价值。

叶堂的《纳书楹西厢记曲谱》《纳书楹曲谱》《纳书楹玉茗堂四梦全谱》三谱,共有四十五出剧目标注有笛色,分别是:《纳书楹西厢记全谱》卷三的《前侯》、卷四的《酬简》;《纳书楹曲谱》正集卷二的《莲花宝筏·北饯》《雍熙乐府·访普》,正集卷三的《幽闺记·驿会·拜月》《西厢记·听琴》,正集卷四的《长生殿·密誓·弹词·得信》,续集卷一的《长生殿·偷曲》,续集卷二的《太平钱·缀帽》《西厢记·佳期》,续集卷三的《疗妒羹·题曲》,续集卷四的《荆钗记·议亲·绣房·回书·上路》《跃鲤记·看穀》《千钟禄·归国》,外集卷一的《金雀记·乔醋》《明珠记·侠隐》,外集卷二的《渔家乐·藏舟》,补遗集卷一的《浣纱记·采莲》《荆钗记·回门·前拆·大逼》《八义记·观画》,补遗集卷二的《四才子·婉讽·索姝》《绣襦记·莲花》,补集卷三的《白兔记·养子》,补遗集卷四的《夏得海》;《纳书楹玉茗堂四梦全谱》中《牡丹亭全谱》卷上的《劝农》《寻梦》《闹殇》《幽媾》《欢挠》《冥誓》《婚走》《遇母》,《紫钗记全谱》卷上的《倩访》,《紫钗记全谱》卷下的《圆梦》《叹钗》,《邯郸记全谱》卷下的《死窜》。

这四十五出剧目中,有十四出的笛色是否发生变化,已无从确定,分别是《前侯》《酬简》《缀帽》《侠隐》《婉讽》《索姝》《欢挠》《遇母》《倩访》《叹钗》《得信》《归国》《冥誓》《幽媾》。《纳书楹西厢记全谱》是叶堂专为元代王实甫《西厢记》杂剧所订北曲宫谱,流传不广,后世昆曲舞台上常演的《西厢记》主要来自于明代李日华《西厢记》传奇。《太平钱·缀帽》《明珠记·侠隐》《四才子·婉讽》《四才子·索姝》四出,《纳书楹玉茗堂四梦全谱》中《牡丹亭全谱》的《欢挠》《遇母》和《紫钗记全谱》的《倩访》《叹钗》四出,在晚清以来的宫谱中罕见收录,亦不见舞台演出。《长生殿·得信》《千钟禄·归国》两出,后世宫谱虽偶有收录,却并未标明笛色,亦无舞台传承,同样无法确定笛色是否发生了变化。

《冥誓》《幽媾》两出的情况要复杂一些。《纳书楹牡丹亭全谱·冥誓》与后世所流传、上演的《冥誓》,名称虽然一致,实则内里完全不同,它是从《牡丹亭》原著第三十二出改编、演化而来。后世舞台《牡丹亭·幽媾》分《前媾》《后媾》,是将《牡丹亭》原著的第二十八出分开,前半出从【夜行船】到【金莲子】【隔尾】,是为《前媾》;后半出从【朝天懒】到最后,是为《后媾》。舞台版又称《前媾》为《幽媾》,《后媾》也称《冥誓》。晚清昆曲艺人殷溎深传谱、张余荪校缮的《牡丹亭曲谱》中收录了《前媾》《后媾》,但并没有《纳书楹牡丹亭全谱》中的《冥誓》。因此,《纳书楹牡丹亭全谱》中的《幽媾》,其实是后世的《后媾》,而《冥誓》已不见后续宫谱、舞台流传。

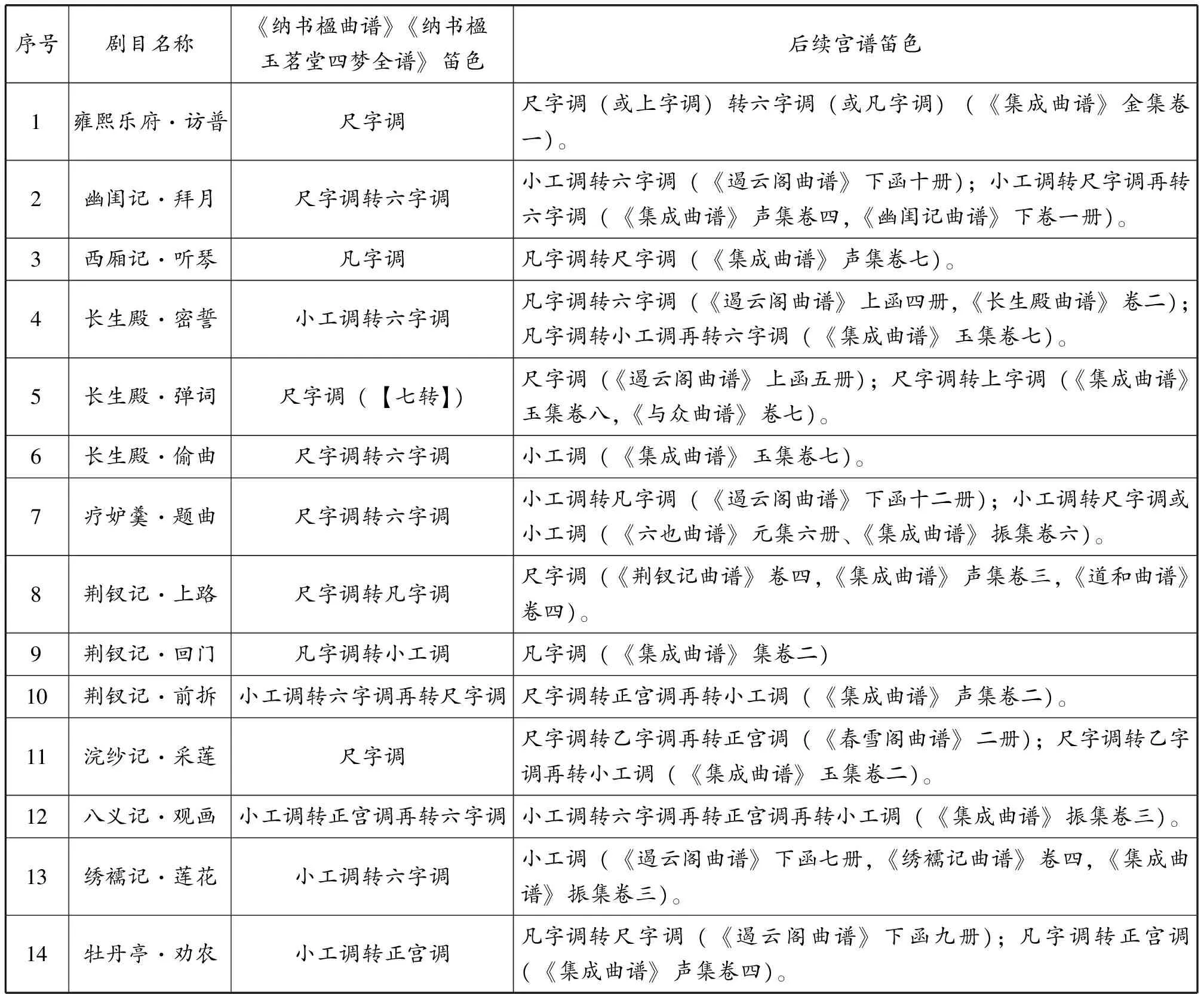

将《纳书楹曲谱》与晚清、民国时流传较广、影响较大的昆曲宫谱(12)(清)王纯锡辑、李秀云拍正:《遏云阁曲谱》,上海:著易堂书局光绪十九年(1893)、民国十四年(1925)石印本;(清)殷溎深原稿、张余荪校缮:《六也曲谱》初集(“小六也”),苏州:振新书社光绪三十四年(1908)、1920年石印本;(清)殷溎深原稿、张余荪校缮:《春雪阁曲谱》《牡丹亭曲谱》《拜月亭记曲谱》(又名《幽闺记曲谱》),上海:朝记书庄1921年石印本;(清)殷溎深原稿、张余荪校缮:《增辑六也曲谱》(“大六也”),上海:朝记书庄1922年石印本;苏州道和俱乐部审订:《道和曲谱》,上海:天一书局1922年;(清)殷溎深原谱,张余荪校缮:《荆钗记曲谱》《长生殿曲谱》,上海:朝记书庄1924年石印本;王季烈、刘富樑辑订:《集成曲谱》,上海:商务印书馆1925年石印本;王季烈辑、高步云拍正:《与众曲谱》,天津合笙曲社1940年石印本、上海商务印书馆1947年石印本。比较,可以梳理出《纳书楹曲谱》其余三十一出剧目自清中叶到晚清、民国时期笛色的承袭与演变情况。概而言之,三十一出剧目中,有十七出的笛色基本保持不变(13)包括:《纳书楹曲谱》正集卷二的《莲花宝筏·北饯》,正集卷三的《幽闺记·驿会》,续集卷二的《西厢记·佳期》,续集卷四的《荆钗记·议亲·绣房·回书》《跃鲤记·看穀》,外集卷一的《金雀记·乔醋》,外集卷二的《渔家乐·藏舟》,补遗集卷一的《荆钗记·大逼》,补集卷三的《白兔记·养子》,补遗集卷四的《夏得海》;《纳书楹玉茗堂四梦全谱》中《牡丹亭全谱》卷上的《寻梦》《闹殇》《婚走》,《紫钗记全谱》卷下的《圆梦》,《邯郸记全谱》卷下的《死窜》。,另外十四出的笛色则在百余年间,发生了不同程度的演变,具体如下表:

序号剧目名称《纳书楹曲谱》《纳书楹玉茗堂四梦全谱》笛色后续宫谱笛色1雍熙乐府·访普尺字调尺字调(或上字调)转六字调(或凡字调)(《集成曲谱》金集卷一)。2幽闺记·拜月尺字调转六字调小工调转六字调(《遏云阁曲谱》下函十册);小工调转尺字调再转六字调(《集成曲谱》声集卷四,《幽闺记曲谱》下卷一册)。3西厢记·听琴凡字调凡字调转尺字调(《集成曲谱》声集卷七)。4长生殿·密誓小工调转六字调凡字调转六字调(《遏云阁曲谱》上函四册,《长生殿曲谱》卷二);凡字调转小工调再转六字调(《集成曲谱》玉集卷七)。5长生殿·弹词尺字调(【七转】)尺字调(《遏云阁曲谱》上函五册);尺字调转上字调(《集成曲谱》玉集卷八,《与众曲谱》卷七)。6长生殿·偷曲尺字调转六字调小工调(《集成曲谱》玉集卷七)。7疗妒羹·题曲尺字调转六字调小工调转凡字调(《遏云阁曲谱》下函十二册);小工调转尺字调或小工调(《六也曲谱》元集六册、《集成曲谱》振集卷六)。8荆钗记·上路尺字调转凡字调尺字调(《荆钗记曲谱》卷四,《集成曲谱》声集卷三,《道和曲谱》卷四)。9荆钗记·回门凡字调转小工调凡字调(《集成曲谱》集卷二)10荆钗记·前拆小工调转六字调再转尺字调尺字调转正宫调再转小工调(《集成曲谱》声集卷二)。11浣纱记·采莲尺字调尺字调转乙字调再转正宫调(《春雪阁曲谱》二册);尺字调转乙字调再转小工调(《集成曲谱》玉集卷二)。12八义记·观画小工调转正宫调再转六字调小工调转六字调再转正宫调再转小工调(《集成曲谱》振集卷三)。13绣襦记·莲花小工调转六字调小工调(《遏云阁曲谱》下函七册,《绣襦记曲谱》卷四,《集成曲谱》振集卷三)。14牡丹亭·劝农小工调转正宫调凡字调转尺字调(《遏云阁曲谱》下函九册);凡字调转正宫调(《集成曲谱》声集卷四)。

三、微调与大改——《纳书楹曲谱》的三种笛色演变方式

上述表中所显示的《纳书楹曲谱》的笛色演变方式,主要有三种:第一种,体现在一出剧目中的同一支曲牌是否转调、以及具体转什么调、在何处转调,包括:《雍熙乐府·访普》《幽闺记·拜月》《西厢记·听琴》《长生殿·密誓·偷曲》《疗妒羹·题曲》《荆钗记·上路》《浣纱记·采莲》《八义记·观画》和《绣襦记·莲花》《牡丹亭·劝农》。这些剧目,有些在《纳书楹曲谱》中未见转调,到晚清、民国宫谱中却进行转调的,如《访普》《听琴》《采莲》;有些正相反,在《纳书楹曲谱》中有转调,到晚清、民国宫谱中却演变成一个笛色贯穿始终,不再转调,如《题曲》《莲花》《偷曲》;还有《纳书楹曲谱》中已有转调,但晚清、民国宫谱中具体在转什么调、转几次调上有不同的版本,如《拜月》《密誓》《观画》《劝农》。第二种,是同一出剧目的曲牌、词曲文本前后出入较大,相应地,该出戏在笛色上也就有了变化,像《荆钗记·回门》就属于此类。第三种,体现为同一出剧目,最初宫谱所用笛色与其后宫谱笛色完全不同或差别非常大,如《荆钗记·前拆》《长生殿·弹词》。《纳书楹曲谱》的这三种笛色演变,基本涵盖了后世昆曲笛色的演变类型与方式。

第一种笛色演变方式,本质上其实是一种笛色的微调,即从局部、细节处对剧目笛色进行调整,属于稳定之中有变化的笛色演变方式。此处以清曲与舞台都广为流传的《疗妒羹·题曲》为例。《纳书楹曲谱》收录的《疗妒羹·题曲》包括九支曲牌:仙吕宫【桂枝香】【前腔】【前腔】【前腔】【前腔】【前腔】【长拍】【短拍】【尾声】。但在晚清的《遏云阁曲谱》中,《题曲》的曲牌变成了六支,包括:【桂枝香】【前腔】【前腔】【长拍】【短拍】【尾声】,有三支【桂枝香】被删掉。这一做法在后来的《六也曲谱》《集成曲谱》等宫谱中被沿袭。二十世纪五十年代后通行的《粟庐曲谱》《振飞曲谱》(14)俞振飞编著的《粟庐曲谱》是二十世纪中叶以来最为流行的一部昆曲宫谱,曾多次再版。该谱于1953年在香港初次影印出版,后续再版的版本主要包括:台中县:“中华民俗艺术基金会” 1996年;台北:“国家出版社”2012年;上海:上海辞书出版社2011、2013年。俞振飞编著《振飞曲谱》,上海:上海文艺出版社1982年。该书后由上海音乐出版社1991年再版。等中的《题曲》也都采用六支曲牌的演法、唱法,于今已经成为舞台表演和桌台清曲的标准样式。

《纳书楹曲谱》中的《题曲》从首支开始,连续六支【桂枝香】,笛色为尺字调;至首支【长拍】,转调为六字调。到了晚清时期的《遏云阁曲谱》所收《题曲》,笛色有了变化,是小工调转凡字调。再后的《六也曲谱》《集成曲谱》中,《题曲》笛色又变成了小工调转尺字调(或小工调)。后三种宫谱所标注的《题曲》笛色,《遏云阁曲谱》采用的小工调转凡字调笛色较为流行,影响所及,当代的《粟庐曲谱》《振飞曲谱》中《题曲》所用笛色,就是首支【桂枝香】开始为小工调,至【长拍】转为凡字调。《纳书楹曲谱》中笛色发生变化的十四出剧目中,微调型的就有十一出,占绝对优势。晚清以来昆曲剧目笛色的变迁,也以这一类微调型最多,符合昆曲稳中求变的整体演变趋势。

与上述第一种相比,第二种和第三种笛色演变方式属于幅度较大的改动,但两者具体改的方式又有所不同。具体来说,第二种笛色演变方式,体现为曲牌、曲词有较大的改动,随之而来的就是原本笛色的变化。以《荆钗记·回门》为例,这出剧目的曲牌,在《纳书楹曲谱》和后续晚出宫谱《集成曲谱》中差异较大。《纳书楹曲谱》中的《回门》共有八支曲牌,分别是:南南吕集曲【宜春令】【前腔】【前腔】南黄钟过曲【降黄龙】【前腔】【黄龙滚】【前腔】【尾声】。《集成曲谱》所收《回门》共十一支曲牌,分别是:南黄钟【疏影】【降黄龙】【前腔】【前腔】【前腔】【黄龙滚】【前腔】【尾声】南南吕【临江仙】【前腔】【哭相思】。二者对比,并不仅仅是《集成曲谱》多出三支曲牌的不同。《集成曲谱》的曲牌基本与《荆钗记》原剧文本多数一致,但《纳书楹曲谱》的曲词则多有变化。《纳书楹曲谱》收录的这出《回门》中的头三支【宜春令】,是原剧文本和《集成曲谱》都没有的曲牌。原剧文本中四支的【降黄龙】,《纳书楹曲谱》删掉其中的第二支和第三支,《集成曲谱》则悉数保留。原剧文本中的【临江仙】【前腔】【哭相思】,在《纳书楹曲谱》中没有出现,在《集成曲谱》中予以保留。另外,《集成曲谱》还在开头加了一支原剧文本没有的南黄钟引子【疏影】。《纳书楹曲谱》中的《回门》,在首支南吕【宜春令】用凡字调,至黄钟宫【降黄龙】转为小工调。而《集成曲谱》则自始至终用凡字调笛色。晚清、民国以来的有些曲牌、曲词改动力度较大的昆曲剧目,其笛色变化属于这一类。

第三种笛色演变方式,虽然笛色演变幅度同样较大,但并不像上述第二种那样,剧目的宫调、曲牌、曲词等方面发生显著变化,相反剧目基本原样不动,宫调曲牌一仍其旧,但笛色却发生了很大的变化,这里以舞台与清曲都广为流传的《长生殿·弹词》为例。《纳书楹曲谱》正集卷四中收录的《弹词》一共有十二支曲牌,包括:【一枝花】【梁州第七】【九转货郎儿】【二转】【三转】【四转】【五转】【六转】【七转】【八转】【九转】【尾声】。其中首支曲牌并未标注笛色,【七转】曲牌上方的天头部分标注“尺调”,显然是一出笛色有转调的剧目。同治乙丑年(1865)《时剧集锦》抄本卷一所收录《弹词》,是目前所见较早的全面标注《弹词》笛色的宫谱。【一枝花】至【六转】的笛色为小工调,【七转】至【煞尾】笛色是尺字调。光绪十九年(1893)的《遏云阁全谱》(15)《遏云阁曲谱》卷首有同治九年(1870)遏云阁主人序,因此可以推断,虽然在同治年间,《遏云阁曲谱》尚未刊刻,但其时的宫谱大致已备,与同治四年(1865)刊刻的《时剧集锦》的时代相近。所收《弹词》首标笛色为尺字调,但【七转】处未标转调。光绪二十二年(1896)石印本《霓裳文艺全谱》卷一收录《弹词》,所用笛色与同治时的《时剧集锦》一致。

可见,乾隆至晚清的百多年间,《弹词》笛色的最大变化,就是由最初的【一转】至【六转】小工调,至【七转】转为尺字调,慢慢变成了【一转】至【六转】的尺字调,至【七转】转为上字调。《纳书楹全谱》的《弹词》笛色标注虽然不全,但其转调处理与后来晚清《弹词》处理颇为一致,因为都发生在【七转】。至于首支曲牌【一枝花】究竟是何笛色,没有直接的文献证明(16)《天韵社曲谱》卷一所收《弹词》笛色是小工调转尺字调,可为《纳书楹曲谱》中《弹词》笛色的旁证。《天韵社曲谱》渊源久远,“据俞平伯先生推想,此谱并非根据《纳书楹》等任何曲谱而成。其采取之始,或许尚在《纳书楹》未有之先,其采收成书,盖在《纳书楹》既成之后,殆与《纳书楹》同源而异致,故曲中有异于《纳书楹》,而上与古谱相近者;有近于《纳书楹》,而又于其他谱不同者;有异于《纳书楹》,而与晚近各谱相近者。惟其独立成书,与他谱不相为谋。斯昆曲考证家,除《纳书楹》之外,可以多一些比较之材料”(杨荫浏《〈天韵社曲谱〉述评》,原载1937年1月1日《锡报》元旦增刊《昆曲特刊》,转引自吴曾祺传谱、杨荫浏校录《天韵社曲谱》(影印本)下册,北京:文化艺术出版社2019年,第1258-1259页)。,但细加分析,自【七转】后情绪的颓丧、曲牌音乐的低徊,都表明后自【七转】开始,曲调转低。相应地,【七转】之前的音乐,笛色应该高于【七转】的尺字调。在这种情况下,自【一转】开始用小工调,应该是比较合理的选择。因此,乾隆时期《弹词》的笛色是小工调转尺字调。而晚清时代,是《弹词》笛色变化尤为复杂的时代,这种复杂性体现在彼时不同的宫谱刊本或抄本对《弹词》的笛色处理不尽一致。虽然刊刻于光绪时期,但其出现时代其实与《时剧集锦》很接近的《遏云阁曲谱》,《弹词》的笛色处理却截然不同。刊刻时间只差三年的《遏云阁曲谱》与《霓裳文艺全谱》,虽然都是注重场上的戏宫谱,但在《弹词》的笛色处理上却是两个版本(17)晚清昇平署《弹词》抄本,也同时存在着上述两种笛色。参见故宫博物院编《故宫博物院藏清宫南府昇平署戏本》,北京:故宫出版社2016年,第389册297-305页、第411册5-22页、第447册443-460页。。这表明,同治、光绪时的几十年间对《弹词》的笛色处理的两种趋势:一种是仍旧维持《纳书楹曲谱》时代的传统,另一种则是开始根据演出实际对笛色进行变革。同一时代,有坚持传统者,自然也有倾向变革者,所以才出现在同一时代、同一出《弹词》有两种笛色版本的情况。可见晚清时期,《弹词》笛色正处于复杂变化之中,但尚未形成最终的权威性的笛色版本。

到民国时期的多数昆曲宫谱,包括清宫谱与戏宫谱,多数采取了遵从清末以来《弹词》笛色的降调原则(18)比如:王季烈、刘富樑辑订:《集成曲谱》,上海:商务印书馆1925年石印本,玉集卷八,第1-9页;曹心泉订谱本《弹词》,《剧学月刊》1933年第2卷第1期;王季烈《与众曲谱》,天津:合笙曲社1940年石印本,卷七,第52-61页;北京:北京国剧协会昆曲研究会《弹词》宫谱一册1941年。其中的《弹词》所用笛色都是尺字调转上字调。。在这之后,《弹词》的笛色基本上没有再发生变化,尺字调转上字调的笛色,不仅成为当代各昆曲院团演出中选用的笛色,而且也是昆曲曲社《弹词》拍习和演唱普遍采用的笛色。至此,从乾隆晚期至二十世纪中叶,《弹词》笛色历经百年的演变,终于尘埃落定。这第三种昆剧笛色演变,经历了一个复杂巨变的百年历程。

四、宫调、家门与戏剧情境——《纳书楹曲谱》笛色演变的原因

为什么从乾隆时代的《纳书楹曲谱》到后续晚清、民国的宫谱,其中有些剧目会发生笛色的演变?追根溯源,这首先与宫调直接相关。所谓宫调,指的是以七声(宫、商、角、变徵、徵、羽、变宫)中的“宫”音为调式的主音,其调式称为“宫调式”,简称“宫”,如正宫、仙吕宫、南吕宫等;以其他六声为主音的调式称为“调”,如双调、越调、商调、大石调等(19)武俊达:《昆剧唱腔研究》,北京:人民音乐出版社1993年,第74页。。到后来,宫与调已成并列术语,宫、调、宫调已经混用。“昆曲曲牌和所属宫调之间的关系体现得最为整齐的是在曲牌所用笛色,也就是吴梅所说的管色上。因为凡属同一宫调的不同曲牌其所用笛色相差不出二度”(20)王守泰:《昆曲格律》,南京:江苏人民出版社1982年,第168页。。各宫调所属曲牌都对应什么笛色?吴梅、陈栩、许之衡、王季烈、华连圃、谢也实、谢真茀等曲家都曾在其著述中列出各宫调所对应笛色(21)吴梅:《顾曲麈谈》,上海:商务印书馆1916年,第7-10页;陈栩(署天虚我生):《学曲例言》,《遏云阁曲谱》,上海:著易堂书局1920年,第1-2页;许之衡:《曲律易知》,上海:饮流斋1922年,第12-24页;王季烈:《螾庐曲谈》卷二《论作曲》,王季烈、刘富樑辑订《集成曲谱》声集卷一,上海:商务印书馆1925年,第8-9页;华连圃:《戏曲丛谭》,上海:商务印书馆1937年,第62-67页;谢也实、谢真茀:《昆曲津梁》,南京:江苏人民出版社1962年,第58-62页。以下不再一一注明。。一出昆曲剧目所用笛色的变化,与该出剧目所用宫调、曲牌之间,有着密切的关系。而在宫调之外,与戏剧情境、家门同样也与笛色演变有着密切的关系。

曲牌【桂枝香】不入仙吕宫套曲,作为常用曲牌,常两支或四支连用,组成自套。并且“凡用此调二支或四支后,便可用长、短拍,文字最为紧凑”(22)吴梅:《南北词简谱》下,石家庄:河北教育出版社2002年,第355-356页。。《题曲》一折恰恰采用的是这一曲牌组合。南仙吕宫所用笛色,吴梅、陈栩认为仙吕宫用凡字调,许之衡和王季烈则认为仙吕宫宜用小工调、尺字调。《纳书楹曲谱》的《题曲》中【桂枝香】采用尺字调,而自《遏云阁曲谱》起,此曲牌笛色变为了小工调。单纯从宫调来看,这两种笛色都没有什么不妥,但考虑到这是一出闺门旦应工的剧目,小工调相对要更为适合一些。而到后面的【长拍】转为六字调,叶堂在【长拍】的天头以眉批形式进行了说明,他认为“长、短拍及【尾声】,搬演家所歌宫调太高,殊无韵致”。《纳书楹曲谱》此处给【长拍】的定调,如果按照叶堂的解释,说明在乾隆时期,《题曲》唱到【长拍】时的笛色,会比六字调还要高,有可能用到正宫调。叶堂特意将其时流行的【长拍】的笛色降低,为的是使这出剧目的演唱上“绵邈轻微”,更富韵致,以区别于其时的“俗工”。《遏云阁曲谱》《六也曲谱》《集成曲谱》等宫谱和叶堂的做法一致,但降调的幅度却有不同,遏云阁只降一个调到凡字调,而《六也曲谱》《集成曲谱》则降到了小工调、乃至尺字调,【长拍】的笛色变成了小工调或尺字调。这与《纳书楹曲谱》时代【长拍】的笛色已经相去甚远。而从宫调来看,晚清以降的几种宫谱所用笛色,其实更符合诸曲家对仙吕宫笛色的观点。

后出《六也曲谱》《集成曲谱》中,【桂枝香】到【长拍】变成了降调或不变调(即始终是小工调),这和《纳书楹曲谱》中《题曲》从低到高的笛色处理正好相反。而《遏云阁曲谱》的笛色选择,【长拍】用凡字调,既与《纳书楹曲谱》由低到高的笛色取向相吻合,又避免了转调过高而可能带来的笛色上的问题,我们今天已经很难想象,从小工调或尺字调到六字调如此巨大的转调差异。《集成曲谱》的笛色也并非没有问题。开头用小工调,至【长拍】笛色,选择尺字调或小工调。如果是小工调,那么就不存在转调,与此处【长拍】的情绪变化不太吻合;如果用尺字调,情绪转而更加低迷,并且和《题曲》的戏情不合。因此,就可以理解后来的《粟庐曲谱》为什么选择的是与《遏云阁曲谱》相同的笛色,从小工调转为凡字调,转调自然不突兀,于《题曲》的曲情也适宜,因而最终成为现今《题曲》通行的笛色版本。

从宫调套数来看,《纳书楹曲谱》所收《回门》头三支【宜春令】,系南南吕宫孤牌连用,后面是南黄钟【降黄龙】【黄龙滚】组成的短套。《集成曲谱》所收《回门》,系南黄钟【降黄龙】【黄龙滚】短套,以及南曲的南吕宫两支【临江仙】加【哭相思】。【临江仙】本是引子,此处用作过曲,【哭相思】也系引子,此处用在该全出戏最后,代替尾声。《顾曲麈谈》《学曲例言》认为南吕宫用凡字调、六字调和上字调,《螾庐曲谈》认为用凡字调。黄钟宫笛色,吴梅、陈栩、许之衡、王季烈诸曲家都认为用六字调或凡字调,但小工调其实也是黄钟宫使用的笛色之一(23)如《牡丹亭·惊梦》中黄钟宫【出队子】【画眉序】,《牧羊记·望乡》中黄钟宫【画眉序】【前腔】等,均采用小工调笛色。。因此,《纳书楹曲谱》在首支南吕【宜春令】用“凡字调”笛色,至黄钟宫【降黄龙】转“小工调”,正符合该出的宫调、曲情。《回门》一出,前面主要是王十朋岳父母的唱,邀请女婿一家来暂住,末行、老旦唱居多,故用凡字调。从【降黄龙】始,王十朋与钱玉莲的叙情、别离笔墨增多,以细腻委婉而动听的小工调笛色表现生旦家门的情感,是十分合适的。《集成曲谱》因为曲牌宫调、曲情的变化,从头至尾,都采用凡字调。从笛色看,仍然是符合南吕宫和黄钟宫的宫调的,但相比起来,没有《纳书楹曲谱》的笛色安排得更符合这出戏的曲情。只可惜这出剧目现在舞台上没有保留下来,在笔者看来,恐怕还是《纳书楹曲谱》所收《回门》的笛色安排更合理。所以《纳书楹曲谱》时代一些剧目的笛色,后世宫谱的改动,有时也不一定更符合戏剧情境。换言之,变是变了,却不见得每一次都变得更适合。

《弹词》从【一枝花】到【尾声】的十二支曲牌,【一枝花】【梁州第七】【煞尾】为南吕套数,【转调货郎儿】至【九转】为正宫【九转货郎儿】套数。这其实是一个直接受元杂剧《货郎旦·女弹》影响的夹套(24)吴梅、郑骞皆称之为“夹套”(吴梅:《读曲记》,《吴梅全集·理论卷》中册,石家庄:河北教育出版社2002年,第743页;郑骞:《北曲套式汇录详解》,台北:艺文出版社2005年,第72页),武俊达将其列入“北曲变套”(武俊达:《昆曲唱腔研究》,北京:人民音乐出版社1993,第241-242页),王守泰等则称其为“集曲套”“复套”(王守泰主编:《昆曲曲牌套数及范例集》北曲第四集,上海:学林出版社1997年,第1242页)。。对南吕调所用笛色,吴梅、陈栩、许之衡均认为是六字调、凡字调或上字调,但清代《弹词》各宫谱所标注笛色,显然与上述曲家所论并不相符。其实并非吴梅等人的观点有误,因为在现存的大量昆曲宫谱中,标注南吕调对应六字调、凡字调或上字调笛色的曲牌确实存在,特别是六字调和凡字调。但在《弹词》的笛色问题上,上述几位曲家的说法显然并不适用。

王季烈则认为南吕所用笛色应为凡字调,不过他又指出,“北曲之为阔口唱者间用小工调或尺调,乃属变通办法”(25)王季烈:《螾庐曲谈》卷二《论作曲》,王季烈、刘富樑辑订《集成曲谱》声集卷一,上海:商务印书馆1925年,第9页。。比较起来,王季烈此处南吕宫对应笛色的观点显然考虑得更为周全。他在宫调之外,还将昆曲家门作为确定曲谱笛色的重要因素之一。昆曲中净行、外、老生的唱口要用宽阔、质朴、洪亮的大嗓(即真嗓),称为阔口。以此就可以明了《弹词》笛色的变化:李龟年由末应工,属阔口。如果《弹词》前六支用小工调,至【七转】,情绪转向悲凄、低沉,工尺谱调性转为沉郁,所用笛色降为尺字调。不过虽然降调,但唱【七转】时听者并不会感觉到转调的突兀,“这是因为依谱虽然从【七转】开始转为上调,但是实际上在【六转】进行之中就已暗中转调了。转调是从【六转】中‘早则是惊惊恐恐仓仓猝猝挨挨挤挤抢抢攘攘出延秋西路’这句中‘仓仓’两字上开始的”“【六转】和【七转】虽然曲词情感气氛完全不同,但乐调上却衔接得天衣无缝,一毫不显棱角”(26)王守泰:《昆曲格律》,南京:江苏人民出版社1982年,第174-175页。。

除了家门,戏剧情境也是《弹词》笛色变迁的因素之一。《弹词》的主人公李龟年在开元盛世曾是备受唐明皇宠幸的皇家乐师,如今却沦落为街头卖唱乞食的落魄艺人,如果采用小工调,确实对应了南吕宫宫调,但细究起来,其实并不太符合剧中的实际剧情。此前从【一转】到【六转】的多支曲牌中,用音较高之处常见,到【七转】,以老生大嗓演唱,还要保持演唱的水准,确实具有相当的难度。何况无论是对当日开元盛世的美好回忆,还是对如今盛世不再、凄凉满眼的悲叹,整出《弹词》所呈现的都是因安史之乱所带来的颓丧、悲戚。至【七转】,情绪更是跌到了全剧的最低。在此处用低沉的上字调,无疑更适合此时全剧苍凉悲壮的情感底色。因此,降低笛色的处理也适用于《弹词》实际戏剧情境的表现。

综而论之,前述《疗妒羹·题曲》笛色,从乾隆时代的尺字调转六字调,到今日所用的小工调转凡字调,期间经历了晚清、民国的百年演变,最终在二十世纪中叶,通行的笛色被确定下来。这样的笛色演变,说明昆曲剧目笛色在整体上保持稳定状态,但这并不意味着一成不变随着时间的推移,当人们对某出昆曲剧目的戏剧情境等方面有了新的认知时,在宫调允许的范围内,笛色的变迁就是顺理成章的事。稳中有变,更能显示宫调对笛色的价值。而像《荆钗记·回门》这样,前后词曲出入较大,戏剧情境有变,宫调曲牌亦变,因而笛色亦随之发生变化的情况,是比较容易理解的。曲牌变,其宫调自然也与之前不同,宫调变化,相应的笛色也就可能发生变化。至于宫调、曲牌、曲情、家门均为变的《长生殿·弹词》,同样也发生了笛色演变,则体现了宫调与笛色严整而又灵活的对应关系,以及昆曲家门、戏剧情境在昆曲笛色演变中的影响因素。昆曲笛色的演变,属于音乐范畴,又不止于音乐本身,最终还与作为本体的戏剧本身密切相关。