纸上旅行之二

蔡天新

巴金曾经回忆,自己在火车上抢座位如同老鹰捉小鸡。

——题记

一、乘上去天堂的汽车

从手绘旅行图集上看,我14至15岁那年没有获得出游机会。

自上一次去仙居参加象棋比赛,到下一次去济南上大学,中间相隔了一年又三个月。高中毕业后的那年秋天,我进城住到父亲的黄中宿舍,那是一间10平方米的石板地小屋,一张大床占去三分之一,我睡里头,父亲睡外边。接下来的一年里,我有时怀着好奇心在县城闲逛,有一次意外地撞见了一台黑白电视机,却从未用过黄中传达室里的电话机。更多时候是在准备高考,却不怎么顺利。第一次(1977)已上线,参加了体检和政审,后一关未获通过,这与家庭成分、父母的政治遭遇和海外关系的舅舅有关。第二次(1978)政审放宽,我终于收到了山东大学的录取通知书。

要上大学了。1978年10月3日凌晨6时许,我告别了故乡和父母,独自一人坐上去省城杭州的长途汽车,开始了人生第一次远游。在我的手绘地图册里,这属于第十次旅行,也是第一次乘坐火车。为了与汽车旅行相区别,我将用双线和黑白相间来表示铁道线。那时黄岩汽车站设在青年东路和环城东路交叉口,尚没有一趟发往省外的班车,杭州是最远的目的地,且每天只有一班,我是那天40位幸运乘客之一。事实上,那时黄岩总共才有4班客车发往台州以外的地方。除了杭州,其余3班车的目的地是宁波、金华和温州。那时浙江只有3座城市,金华和黄岩一样也是县治。

就像婴孩时代第一次旅行一样,我乘坐的汽车先过了临海与黄岩两县的分界线——黄土岭,接受了晕车症的初步考验。即使侥幸通过,经过临海县城和大田镇后,前方面临更严峻的考验。临海与三门交界处耸立着高高的猫狸岭,司机把车速放慢,引擎发出类似打嗝的声音,比平地里的手扶拖拉机走得还慢,路旁边是悬崖。值得一提的是,如今狸猫岭出现在新闻里往往与甬台温高速的同名隧道事故有关。之后,我们到达了三门西部小镇高枧,那里分出一条公路通往宁波。高枧是三门、临海、天台三县交界处,我们的汽车向北偏西方向行驶,很快进入了天台地界。

至此,除了最南面的玉环,台州其他六县我都已到过。不过,台州以外,我去过的地方寥寥可数,就宁波的象山和温州的乐清、永嘉,加上温州市。而查阅本人手绘地图,造访玉环已是21世纪的事了。2007年春节期间,在相隔将近30年以后,我终于在第286次旅途中抵达玉环岛,完成了台州之旅。那次我携家驱车经丽水去温州看望友人,归途从乐清的南岳镇码头搭乘汽车轮渡到玉环的大麦屿,之后还经过玉环县城和温岭石塘,后者是新千年第一缕曙光照到的地方。

话说那次过了天台县城(千年古刹国清寺位于城北,该寺曾是貌不惊人却傲视世间的唐代诗人寒山和南宋高僧“济公活佛”出家地)后大约一小时,前方又出现一座更险峻的山峰,那便是会墅岭,它是天台和新昌、台州和绍兴的分界岭。记忆里每次经过我都要吐掉黄疸,深邃的山谷更让人看得心惊肉跳。多年以后,我才听说当年我们在晒谷场上看的电影《奇袭》里追击战镜头便是在这段公路上拍摄的。岭上唯一的小镇叫儒岙,隶属新昌,紧挨着天姥山和天姥寺(天姥村则属天台),那正是李白的名诗《梦游天姥吟留别》所写的天姥。有人曾考证,唐代以前,天姥山已是文人心中的圣山,犹如帝王眼里的泰山。

手绘地图中标出的地名实在太少,下一处是拔茅,今天绝大多数浙江人没听说过这个小镇,连接台州和绍兴的上(虞)三(门)高速甚或104国道线也没经过此镇。可以这么说,小镇拔茅因为公路改道被人遗忘了。但我却永远记得,因为不仅这一次,以后返乡的许多次旅行都经过拔茅并午餐。不过,那会儿我因为晕车,吃饭一点都不香,更没有在去温州途中的乐清白象吃到的小白虾那样甜美的记忆。直到有一次我发现,连接天台和新昌这两个邻县的公路(无论什么等级),如果按地名首字来命名,应该是“天新公路”。那以后,我的晕车症便有所减缓。

车过拔茅以后,前方一马平川,曹娥江流经的新昌和嵊县(今嵊州)是必经的县城。此江与灵江支流始丰溪一样源于金华磐安,最后注入了钱塘江河口段,其流域面积位居钱塘江、瓯江和椒江之后列全省第四。曹娥江因投江自尽的东晋孝女曹娥得名,在不同的县治有不同的名字,嵊县段叫剡溪,新昌段(支流)叫新昌江。这条河流也是著名的“浙东唐诗之路”经过的地方,据说《全唐诗》收录的诗人中,有300多位曾来过,包括李白、杜甫、白居易三大诗人,“我欲因之梦吴越,一夜飞渡镜湖月”“湖月照我影,送我至剡溪。”这两句出自《梦游天姥吟留别》,其中镜湖是在绍兴。

直到20世纪50年代,台州和绍兴之间依然没通公路,去杭州或更远地方的台州旅客需步行或乘坐手推车、独轮车翻越会墅岭到新昌,从那里乘船沿曹娥江一路向北。由于唐诗之路的终点在天台山,晋唐以来的文人墨客需逆流而行至天台的石梁镇(石梁啤酒的水源地)再登山。返程的客船过了东晋名士谢安的隐居地东山之后,离终点上虞嵩坝就不远了,再往前,便是杭甬公路了,由一家冠名“萧绍嵩公司”的私营运输公司在运营,直通钱塘江南岸的萧山。对群山环抱的台州人来说,杭州真可谓是马可·波罗所说的人间天堂。如今上山高速汇入杭甬高速前仍有一个出口叫嵩坝。

二、开往北国的绿皮火车

高枧、拔茅和嵩坝属于公路沿线被现代化遗忘的小镇,同样,铁路线上也有一些地方被人忘却。从上虞到杭州路途平坦,激动人心的时刻接踵而至。先是看见公路旁的萧甬铁路,随后便跨越铁轨和传说中的扳道房。接着,一辆绿皮火车突突地从宁波方向开来并赶超了我们,我孩提时代的梦想实现了。经过水乡绍兴,我看见纤夫走过的石板长桥,想起了鲁迅的散文。车到钱塘江南岸,同样出现在教科书中的钱塘江大橋(今钱江一桥)在眼前闪现,脑海里出现了那位本家英雄蔡永祥,他舍身救大桥的事迹(未知真假)人尽皆知。

钱塘江大桥由毕业于美国普渡大学的江西人梅旸春设计,他获得硕士学位后在费城桥梁公司工作过三年。这是中国人自行设计制造的第一座公路和铁路双层两用大桥,虽说此前黄河、淮河和松花江上均有桥梁,却是外国专家设计的。卡内基-梅隆大学博士茅以升担任大桥工程处处长,为此他辞去了北洋大学(今天津大学)教授职位。大桥落成是在1937年,不料通车89天后日军即进入杭州,为阻止日军南下,不得已炸毁了两座桥墩,直到1946年才修复通车。而比钱江大桥早几个月通车的萧甬铁路却一直分成东西两段,直到1955年上虞曹娥江铁路桥建成才连成一线。

过了大桥以后便是虎跑路和南山路,两旁的树木高大整齐,是我以往在台州从未见过的。美丽的西子湖若隐若现,下午6点左右,汽车抵达如今已消失的武林门汽车站。未名兄嫂在出口处迎候,那天他们特意从湖州赶来,预订好旅店并为我买好去济南的火车票,可惜我们都已不记得旅店的名称和地点了。我忘记是因为年纪比较小,他们忘记是因为并非头一次来杭州。第二天,兄嫂陪我游览西湖,这一点印象就更模糊了,如果没有在湖上划船,那一定坐船游览过三潭印月,白堤、孤山和岳庙也是非去不可的地方。之所以模糊,主要是因为我后来在杭州生活得太久,记忆被不断地覆盖。

此外,我们还去过西郊的灵隐寺,这一点确凿无疑,因为有一张大雄宝殿前的合影留下来。从那幅唯一摄于1978年秋天的照片可以判断,我那时身高不会超过1米65。那天下午,兄嫂返回湖州,他们在一所中学里担任代课老师。至于在杭州的那两个夜晚我是如何度过的,已无法追忆了,肯定不会外出,因为那会儿杭州没有夜生活,我自个儿也没有夜生活的概念,必定是早早上床睡觉了。我只记得,从汽车站到旅店是要坐公共汽车的。

第三天,即10月5日下午,我独自早早地乘公交车来到杭州城站,在候车室里等候发往北京的120次列车。我认识了一位校友李兄,当过兵也结了婚,岁数比我大十几岁。终于,火车徐徐驶离了杭州站,那是我生命中的一个重要时刻。从此以后,火车将成为主要的旅行工具。我后来得知,那会儿120次列车刚开通两个月,之前从杭州到北京要先到上海再换车,需两天一夜。4个半小时以后,火车到达上海站,天空一片漆黑。小时候我听说上海有许多高楼大厦,出产雪花膏、百雀龄等名牌化妆品,当然还有大光明电影院和上海电影制片厂,我喜欢的电影《南征北战》和《渡江侦察记》便是由上影厂摄制的。

接下来是苏州,与杭州同位居天堂之列,其时尚无经济奇迹发生,仅以古典园林名闻遐迩。无锡、常州和镇江相对陌生,但同样在学生时代被我一一造访。至于六朝古都南京,最著名的地方并非总统府、玄武湖或秦淮河,而是雨花台、中山陵和南京长江大桥,之前的中学教科书里都有提及。尤其长江大桥,因为建成于1968年,成为“无产阶级文化大革命”最骄傲的胜利果实,而钱塘江大桥因为建成于民国,是不值一提的,我更不会知道,这两座桥梁的设计师是同一个人。

奇怪的是,从那时起,每次乘火车路过南京长江大桥,总是在下半夜。我亲眼看见它的雄姿,是在多年以后。到了江北(很快就入安徽境内),可以算作北方了。不过按地理学的划分,还要再等两个多小时,即跨过淮河以后。在此之前,火车还要经过北宋文学家欧阳修被贬的滁县,他的《醉翁亭记》出现在那时和现在的中学《语文》课本里,成为最为我们熟记的古文之一,开头的一段朗朗上口:

环滁皆山也。其西南诸峰,林壑尤美,望之蔚然而深秀者,琅琊也。山行六七里, 渐闻水声潺潺而泻出于两峰之间者,酿泉也。峰回路转,有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也……

我造访醉翁亭却是在40年以后。那是在2019年初,我北上京城经停滁州探望友人,逗留了数个小时。同样,京沪线上的其他城市,我也曾逐一游览,有的反复造访,并伴有讲座或摄影展,不过这也是在我定居杭州多年以后的事情。

接下来是蚌埠,因为一则寓言故事“鹬蚌相争,渔翁得利”为我辈所记忆。但那则典故发生在河北,故此中的蚌与俗称蚌城的蚌埠其实无关。然后是宿州,最北的萧县是旅法画家朱德群的故乡。火车经停小站符离集,以烧鸡闻名京沪铁路线,列“中国四大名鸡”之首。我曾在站台上买过两三只,味道酥松醇厚。据说符离集烧鸡的历史有两千多年,1984年发掘的徐州汉楚王陵里有一泥封陶盆“符离丞印”,鸡骨架居然安好,可见墓主生前十分钟爱吃鸡。

如今的符离集只设货运站,可谓高铁时代被遗忘的小站。可是,古时候的她一度十分繁华,还是唐代大诗人白居易的第二故乡,诗人幼孩、少年和青年时代都在这里度过,历时22年。其时白居易的父亲在徐州任职,为避战乱,把家安在不远处的符离集。这里的山川人物赋予诗人灵感,16岁那年,白居易写下了名诗《赋得古原草离别》:“离离原上草,一岁一枯荣;野火烧不尽,春风吹又生。”公元790年,18岁的白居易与邻家女孩湘灵坠入情网,后被家人拆散,却因此留下又一首传世之作——《长恨歌》。

三、扬州和我的新年阿姨

驶离符离集车站不久,铁路线又回到江苏。前方到站是陇海线和津浦线的交汇点——徐州,火车通常会停留半個小时以上。徐州已不属上海铁路局,而由济南铁路局管辖(2008年胶济铁路事故后改由上局管辖),故需换车头。之后,火车便进入山东,依次停靠薛城(车神溪仲的故乡,今枣庄市主城区)、滕县(鲁班、墨子、毛遂的故乡)、邹城(孟子的故乡)和兖州,以及泰山脚下的泰安。说到兖州,它和徐州均属《尚书》记载的大禹确定的九州,如今却与邹城一样隶属济宁,后者亦辖管孔子故里曲阜。徐州是江苏最早的城邑,素有“帝王之乡”的美誉。山东境内的那几座城市属于鲁国范围,学生时代我曾造访。

抵达济南时已近中午,可眼前依然一片乱石冈,心中好生凄凉。难道这就是我将要生活四年(后来延长至九年)的城市吗?好在播音员此时广播,火车迟到了一刻钟,我心头的疑虑才消除。车站广场有迎接我们的山大老师和同学,这样的场面一生只有一回。同样印象深刻的是济南老火站,由德国建筑师赫尔曼·菲舍尔设计,始建于1908年,1912年落成,当年这位24岁的小伙子是乘火车沿着西伯利亚铁路线来中国的。一组有着浓郁巴洛克风格的哥特式建筑群,高低起伏、错落有致。即使与从前的北京前门老火车站或上海老火车站相比,也毫不逊色。

据说津浦线上的济南火车站原来曾是亚洲最大的火車站,在世界建筑史上也占有一席之地。可是,1992年它却被一位谢姓副市长评价为“看到它就想起中国人民受欺压的历史,那高耸的绿顶子(穹顶)……就像希特勒士兵的钢盔”而下令拆除。拆除前后均遭到济南市民和学者的强烈反对,德国方面要求回收那口美丽的大钟也未果,同时被拆除的还包括一直被当作殖民记号的日本宪兵本部大楼、德国人造的电报大楼等,此乃后话。我还记得,山大派来迎接我们的是一辆敞篷的军用大卡车,如此我们也可以一览泉城风光。

就这样我的大学生活开始了,同学们特别珍惜这一机会。除了上课认真听老师讲课、记笔记,晚上全聚集在小教室里自修、做作业,当然还有早操和晨读。很快冬天就来临了,北方有暖气供应,倒也舒适。相比之下,那时候南方连空调也没有,很多南方同学因此留在了北方。我们寝室有18个同学,由两间办公室连通,没有桌凳,我睡上铺,就在门后面。至于饮食,开始不太习惯,食堂桌位是固定的,每桌8个人,站着吃,早餐时先到者会拿脸盆去打稀饭。前两年没有吃到过一顿米饭,有时连馒头也没有,要吃窝窝头,硬巴巴的,与如今饭店里的五谷杂粮味道大不一样。

由于第一学期开学比较晚,3个半月以后我们就放寒假了。母亲虽然想念我,却没让我回家,而是吩咐我去江苏扬州的四姨家过年。于是我买了去常州的火车票,不料却遇到麻烦。由于济南是过路站,没有一列始发的火车到常州以远,因此我不得不手持站票上车。那时我仍只有15岁,没有完全发育,个头也比较瘦小,每趟列车又严重超员,我一直挤不上火车。直到下半夜,我还在月台上徘徊,车站工作人员看到后带我回办公室取暖,翌日早上帮我挤上一列南下的列车,我一直站到蚌埠才找到座位。

之所以要先到常州,是因为我的两位表兄弟在常州化工学院(今江苏大学)读书,他们放假比我晚一天。表弟和我是第二次见面,上回是15年前,我们去南田岛看外婆。记忆里我在常州只去过红梅公园和瞿秋白故居,便匆匆上了返回的火车。那时候我没有想到,常州后来会在无锡和苏州之前,成为江苏乃至长三角改革开放的前沿阵地。我们在镇江下了火车,便坐公车到码头,搭上了一艘长江轮渡,并非去对岸的古渡瓜洲,而是到扬州江都的河口码头(今江都港),那也是连接邵伯湖的夹江汇入长江的地方。从河口再坐三轮小卡车,就可以到达四姨的大桥镇了。换句话说,我一共用了4种交通工具。

20世纪50年代末,四姨和姨夫从南京大学历史系毕业后,先是到了武汉的一所高校任教,后因为姨夫不适应那里的生活,两口子便调回到他苏北老家,在大桥中学任教。多年以后,我才了解到,大桥镇有着悠远的历史,民国时期一度为县治。所谓大桥真有其事,那是300年前建于白塔河上的永济桥,可惜毁于“文革”,如今白塔河也不复存在。曾多年执教浙江大学和山东大学的物理学家、“中国雷达之父”束星北也出生在江都,他早年便就读于大桥小学。束星北后来广为人知是因为诺贝尔奖得主李政道初回大陆说的一句话,他称束教授是自己的领路人。

也是多年以后,我才想到,如果民国年间搭乘从首都南京开往大都会上海的火车,有可能不经意间遇见名人。那时候许多名流都选择火车出行,或许就在同一列车厢内,可以看到某某大明星,或某某名作家,他们抢起座位来一点也不斯文。巴金曾经回忆,自己在火车上抢座位如同老鹰捉小鸡,上车时以极高的挤人技巧从车厢口杀出一条血路,然后迅速抢到一个座位并坐下。好不容易盼到几天假,鲁迅先生也顾不了许多,挤上火车抢上一个座位才是最根本的。为了从人群中穿行,他们将长马褂撩起,木箱子置于前侧充当开路的装甲车,高速凶狠地冲过去。

说到四姨她是我童年唯一的通信对象,也是我的新年阿姨,每逢春节来临,她都会写信问我要什么礼物。除了书包,她至少还给我寄过一副乒乓球拍,包裹里还附有一筒红双喜牌乒乓球。遗憾的是,我对小球的兴趣和才能十分有限,更喜欢玩大球,尤其是有身体对抗的篮球和足球。至于隔网对打的网球,则要等到20世纪90年代,我在美国访学时才学会,后来竟然造访了伦敦、巴黎、纽约和墨尔本这四大网球公开赛的比赛场馆。也是在美国,我度过了第一个圣诞节,知道并见识过圣诞老人,可惜那时我已过了从圣诞老人那领取礼物的年龄。

江都是京杭大运河和长江的交汇处,20世纪60年代前期修建的江都水利枢纽工程十分壮观,表哥带我去过。我们还到北面的槐泗看隋炀帝陵,其时陵墓一片荒芜,据说在清嘉庆年间(1807)发现并立碑。2013年,在扬州市区曹庄的房地产开发又发现了真正的隋炀帝墓。也就是说,我参观过的隋炀帝陵是假的。槐泗现划归扬州市邗江区,江都也成了扬州一个区。说到隋炀帝杨广,以奢侈暴戾闻名,却很有诗才,并在公元605年下令开掘京杭大运河。他还曾对高丽(朝鲜)发动三次大规模战争,均以失败告终,否则的话隋朝不会那么短命。虽短命,隋朝却确立了三省六部制和科举制度。

公元618年,隋炀帝被部下缢杀于扬州,这也是他为何下葬于此地,而不是首都长安或他亲自营建的东都洛阳。唐代武则天称帝时,也有所谓“扬州起兵”,当时“初唐四杰”骆宾王正出任台州临海县丞,却弃官漫游,与柳州司马徐敬业等在扬州相遇,起兵造反未遂,诗人下落不明。唐代扬州依然繁华,鉴真法师从这里东渡日本,李白留下名句“故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州”,杭州(桐庐)诗人徐凝也写下“天下三分明月夜,二分无赖是扬州”。归途我仍从河口出发,从上海开往南京的客船经停此地,那次我对南京火车站旁的玄武湖留有印象。

四、上海,十六铺码头

下一个频繁出现在手绘地图上的城市是上海,这主要是因为十六铺码头。转眼又过了一个学期,大学第一学年快要结束了。那年除了寒暑假,我没有离开过济南,只浏览了泉城名胜,包括趵突泉、大明湖和千佛山。济南七十二名泉中,趵突泉位居首位,我去时看见三注水流,每一注直径都近一米,旁边有乾隆手迹“天下第一泉”。千佛山古称历山,又因古史载舜在历山耕田,曾名舜山或舜耕山。隋朝时佛教盛行,顺着山势雕刻了数千佛像,故称千佛山。不过那时尚未完全修复,我印象最深的是一次系里组织的登山比赛。

大明湖的历下亭楹联上写着杜甫诗句“海右此亭古,济南名士多”,公元745年,诗人参加湖畔的一次晚宴时即兴所作,其时他的父亲和兄长分别在兖州和济南任职,他来山东可谓探亲兼旅游。李白在山东的亲人更多,他曾把家眷长期安置在济宁,游济南的次数也更多些,他写过三首《古风·昔我游齐都》,其中有“分手各千里,去去何时还”的佳句。而同在大明湖畔的铁公祠楹联“四面荷花三面柳,一城山色半城湖”,其出处我却不知。

除了上述诗句和楹联,刘鹗的“家家泉水,户户垂杨”也为济南增色不少。刘鹗是清末小说家,以一部《老残游记》传世,小说以郎中老残的游历为主线,对社会矛盾深度挖掘,指出有时清官的昏庸并不比贪官好多少,对官场的认识可谓独具慧眼。故事主要发生在济南,第二回就叫“历山山下古帝遗踪,明湖湖边美人绝调”。刘鹗本人是医生,除了小说,他还精通诗词、哲学、音乐、数学、水利、古董。刘鹗后来因得罪袁世凯被发配至乌鲁木齐,最后客死异乡。

夏天来临,我终于第一次踏上了返乡之路。我选择上海作为中转站,乘船回故乡,似乎是有意避开会墅岭那段恼人的盘山公路。不过说实话,大上海本身的吸引力才是决定性的。依据手绘地图的记载,那次我在上海停留了两天,我住在南京路附近离十六铺码头不远的黄浦旅店。我的床位是走廊上的加铺,每晚8毛钱。即便是今天,我依然记得那个连接大门的走廊和铺位。那会儿我还没听说过青年旅店或家庭旅店,那时中国大陆的任何地方也没有这类旅店,它们在我后来的世界之旅中帮了大忙。

上海之所以成为中国最大城市,与长江入海处和黄浦江的地理优势分不开。虽说上海已有2000多年历史,但一直是个小地方,秦汉时期先后隶属会稽郡的海盐县、由拳县(今嘉兴)和吴郡的娄县(今昆山)。直到南宋灭亡以后,它还只是一个小镇。元朝忽必烈统治时期(1292),才改上海镇为上海县,那一年也被认为是上海建城的年份。不过,之前已有华亭县、嘉定县和松江府,但都是在外围地区。清乾隆年间,海禁开放,上海港成为中国南北航运的联结点。不久有文献这样记载:“凡远近贸迁皆由吴淞口进泊黄浦”,这时的上海已是中国最大的港口。

20世纪七八十年代,还没有电子计算机和互联网,船票自然无法提前预订。走出上海站以后,我便搭乘65路公交汽车,晃晃悠悠地穿越大半个上海,直奔黄浦江边的十六铺码头,买到船票、找好旅店后才开始游玩。说到十六铺码头,当时我搞不明白,为何没有十五铺、十七铺,而单有十六铺。那时的我想当然地以为,“铺”在上海方言里的意思就是“浦”,是水边或码头。很久以后我才了解到,地名学上“十六铺”出现在清咸丰、同治年间,距今已有150余年。

那时,为了便于管理,上海县将所有商号建立了一种联保联防的“铺”(不同于如今的社区或街道)。由“铺”负责铺内治安,公事则由各个商号共同承担。结果分成了16个铺,即从头铺到十六铺。其中十六铺是所有铺中区域最大的,包含了港口一带。也就是说,只有十六铺是码头。1909年,上海县实行地方自治,各铺随之取消。但因为十六铺地处上海港最热闹的地段,客运货运集中,码头林立,来往旅客和居民口耳相传都将这里称作“十六铺”,这个地名也就留传下来了。想必早年留学海外的同胞们,也是从十六铺出发启程的。

在我儿时的印象中,上海有许多风景名胜,外滩和万国建筑博览名居首位。外滩原本是纤夫走的沙滩,因上海人习惯用里和外表示河流的上游和下游,故有外滩之说。外滩北部和南部分别是英租界和法租界。1868年,英国人在外滩北端与苏州河交汇处建了上海第一个公园,以立牌“华人与狗不准入内”闻名,不由得令人愤慨。近年又听说,公园起初对所有人开放,后因国人不讲卫生,才在1885年挂出牌子,“华人与带狗者不准入内”,最后才演化成上述传言。

其实,外滩的学名叫中山东一路。1号是亚细亚大楼,现太平洋保险公司总部,建于1916年,系旧外滩第一高楼。2号是东风饭店,曾是上海最豪华的俱乐部,有110英尺长的远东第一吧台。10号—12号原为汇丰银行所在,建于1923年,曾为上海市人民政府大楼,现归浦东发展银行。19号、20号是和平饭店,南楼建于1854年,是旧上海最豪华的旅馆,并率先在中国装上了电梯,1929年建的北楼系著名的芝加哥建筑学派风格。

再向北就是外白渡桥,那是苏州河汇入黄浦江的地方。苏州河又名吴淞江,据说明代以前,黄浦江是苏州河的支流,后来颠倒了过来。现在黄浦江汇入长江的地方叫吴淞口,那是便是一个例证。另一处必訪的地方是南京路,那是上海乃至全国的商业中心,但我那时显然无心也无力采购。不过,南京路上的中山公园、 大光明电影院和国际饭店早已闻名遐迩,总是要去瞧瞧的,后者有24层(含地下两层),是中国第一高楼。我还去了西郊公园,那是当时中国最大的动物园。

再回来说说十六铺码头,民国时期发往台州海门的“茂利轮”就从这里出发,旁边停着日本造的客货轮“江亚轮”,那是抗战胜利的战利品,隶属上海招商局,专营上海至宁波航线。1948年12月的一个夜晚,“江亚轮”船行驶至吴淞口外时被返航的国军战机弃弹误中爆炸沉没,3000多人遇难,是世界史上最大的海难。一个多月以后,又有一艘美国造的客轮“太平轮”从十六铺码头出发,前往台湾高雄,船上载的多是逃离的达官贵人,途经舟山群岛附近海域,因为超载,加之未开夜航灯,被另一艘船撞沉,溺亡900多人。此船由中联轮船公司经营,老板为现今台湾名主持蔡康永的父亲。

五、泰安,岱宗夫如何?

从十六铺到海门(椒江)费时20多个小时,途中不停靠地穿越了舟山、宁波和台州的外海,由于没有航海图,我不能确切地描述线路。不过可以推想,轮船可能与象山的南田岛、黄岩的大陈岛和一江山岛擦肩而过。我最近两次去十六铺码头是在2011年和2013年夏天,前一次是在上海交大参加中日数论会议,有一天与同行们夜游黄浦江,游船的出发港正是十六铺码头。那会儿我看到的码头已面目全非,与我少年时代的记忆大相径庭。随着陆路运输和航空业的飞速发展,水路客运渐渐退出了历史舞台。后一次是参加“外滩艺术计划”,与诗人们在装扮成大黄鸭的金陵东路轮渡上朗诵诗歌,听众是随机上船的乘客。

那年夏天我在故乡停留的时间不足一个月,往返于父亲的黄中和母亲的山下廊之间,不过这是最后一次了,等到寒假回家,母亲已调回县城,与父亲同在一个学校,此前未名兄嫂也从湖州到了黄岩。之所以要提前回学校,是因为数学系从我们年级各班选拔了十几位年纪轻、学习拔尖的同学,另请老师开小灶,可谓山大的少年班,我是幸运儿之一。此事对我意义重大,从此我的兴趣从控制理论转向数论。这当然与数论学家潘承洞先生有关,其时发明“倒向随机微分方程”的彭实戈教授尚未给我们开讲现代控制理论课。归途我依然走陆路,从黄岩坐汽车到杭州,未做停歇,便直接坐火车回济南了。

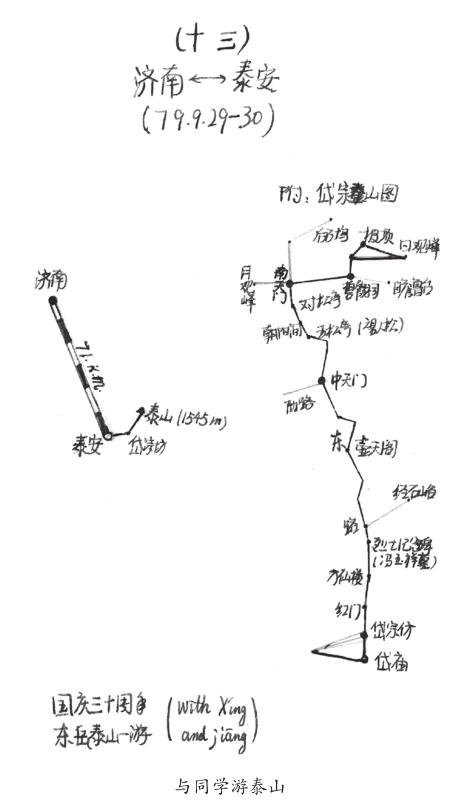

接下来的那个秋学期里,我终于有一次外出的旅行机会,那是在国庆前夕,我和两位同班同学邢安庆和姜华登东岳泰山。安庆是烟台人,而姜华是济南人,两位身高都有1米8,他们带着我这个南方小弟弟一起出发。泰安因泰山而得名,从古语“泰山安则四海皆安”中来,寓意“国泰民安”。如今的泰安是地级市,辖两区两县,另代管新泰、肥城两个县级市,这可谓山东地方特色。不过,这一代管也为泰安添加了不少名人,春秋时代的左丘明是肥城人,他以《左传》和《国语》传世,还有新泰人柳下惠,坐怀不乱的成语即源于他,孟子称其为“和圣”。

从济南到泰安火车只需一个小时,记得那次我们搭乘的是夜车,到泰安时恰好是子夜时分。那时的泰安不大,从火车站步行即可到达泰山脚下的岱庙,那是古代皇帝举行封禅大典和祭拜泰山神的地方,也是登泰山的起点。岱庙始建于汉代,唐代已殿阁辉煌,面积近10万平方米,与北京故宫、曲阜三孔、承德避暑山庄外八庙并称为“中国四大古建筑群”。20世纪70年代后期的中国,旅游的人还不多,也没有国庆长假。泰山不收门票,不过,慕名而来的登山者仍为数众多,包括许多北京和天津来的大学生。子夜的登山者也不少,主要目的都是为了看泰山日出。

由于古人对大山和太阳的崇拜,泰山成为五岳之首。自尧舜至秦汉,直至明清,延绵几千年,泰山成为历代帝王封禅祭天的神山。随着帝王封禅,泰山被神化,佛道两家、文人名士纷至沓来,给泰山与泰安留下了众多的文章和名胜古迹。虽然李白留下了六首《游泰山》,但似乎不及杜甫的那首《望岳》:“岱宗夫如何?齐鲁青未了。造化钟神秀,阴阳割昏晓。荡胸生层云,决眦入归鸟。会当凌绝顶,一览众山小。”更值得一提的是,杜甫写这首诗时,还没见到泰山,这再次说明了想象力的重要性。

回到济南以后,除了手绘去泰安的路线图以外,我还专门画了一幅登山图,注上一路经过的岱宗坊、红门、冯玉祥墓、壹天阁、中天门、五松亭(望山松)、朝阳涧、对松亭、南天门,这段路如今已有索道了。在中天门我们遇到不少西路上来的游客,可惜为赶火车,我们没尝试从西路下山。在南天门稍息不久,我们继续沿着山巅前行,之后路途较为平坦,依次有碧霞祠、极顶和日观峰。用铅笔画得比较淡的三条线分别通往经石峪、后石坞和瞻鲁台,那应该是我们没走过的。登山时间不到四个小时,我们在山顶待了约莫半个小时,便见到一轮红日从东方升起。

那次是我第一次攀登中国名山,记忆最深刻的是日观峰上的那塊巨石,许多人爬上去拍照。但我们没带相机,7年以后的一个夏日,我又陪友人来到泰安,第二次登上泰山,那次是大白天,才留下几幅穿短袖的登山照。那以后,我还来过泰安,和第二次一样也在山东矿业学院借宿,却不再有登泰山的念头。而第一次,我和大部分登泰山的游客一样,没有留宿,据说这也使得泰安市政府伤脑筋,如何像黄山那样,留住游客搞好旅游经济,是他们要考虑的问题。而另一方面,在高铁时代的今天,我觉得如果愿意,包括长三角在内的全国许多城市的学子都可以把泰山作为“毅行”的目的地。

就在我首次攀登泰山的那个寒假,我又一次回到了故乡,那次我依然从上海十六铺码头乘船,归途选择宁波作为火车的起点站,因此也没有经过会墅岭。那时故乡的铁路建设尚未提到议事日程,我无法预见火车到来时会怎样,记得加西亚·马尔克斯的《百年孤独》中有个细节,当火车第一次开进马贡多镇时,镇上的妇女惊呼:“那边来了一个可怕的东西,好像一个厨房拖着一座村庄。”那次也是我与父亲的诀别,之前他的“右派”平反,恢复了中学校长之职。可是不久,他便被查出患有胃癌。虽然发现还算及时,但由于主刀的医生是他从前的学生,手术时比较紧张,没有把癌细胞清除干净。不久复查出来,他只好接受了第二次手术,但为时已晚。我回到家时,父亲正在化疗,脸色蜡黄。幸好此时母亲已调回黄中,全力照顾他。

那时黄岩中学又分了一间房子给我们,是隔壁两层楼房的二楼,木质地板有助于防止支气管炎的复发,父亲让我在他的房间里搭了一张床。显而易见,他已经意识到这可能是我们父子在一起的最后岁月了,可我因为年纪小、不懂事,以为既然医生开过刀又允许他回家,应该不会有问题,母亲和兄嫂也没有给我暗示,因此我离别时并没有那种生离死别的感觉。父亲也没有送我到车站,但那天他比我早起,陪我下楼吃了早饭,由母亲和兄长送我到车站。让我深感遗憾的是,原本我应该询问他早年的生活情况——他从故乡徒步去昆明西南联大上学以及后来在北京大学学习的经历的。

6月初的一天,我在上数学分析课时,收到母亲的一封长信,她告诉我父亲已在10天前去世,葬礼也已举行过了,就在黄中大操场,墓地选在县城东郊的方山脚下。经过长时间的护理和焦虑之后,母亲已经缓过劲来,她叮嘱我好好学习,暑假到北京姑妈家里过。把母亲的信交给我的是班里的通讯员姜华,就是和我一起登泰山的那位济南同学。等到上课的铃声再度响起,我回到座位时已泪流满面,老师讲的内容一点都听不进去,但我没哭出声来。从那以后,我的助学金也被调到最高一个等级,每月17.5元。

六、不到长城非好汉

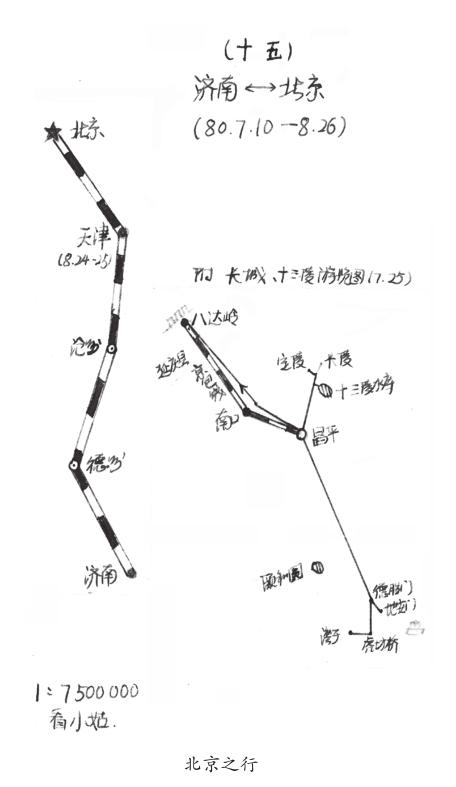

大二的整个春学期,我还是没有离开济南。直到暑假开始,我才听从母亲的安排,接受小姑的邀请北上京城。如果是现在,搭乘京沪高铁到北京只需1个半小时,可那会儿最快的火车也要七八个小时。将近500公路的铁路线上有3个大站——德州、沧州和天津,每一站都是我当时到过的最北的地方。虽然几乎是正北方向,却只移动了3纬度左右,如果对比欧洲,那差不多是从最南端的瓦莱塔到意大利的克罗托内,前者是岛国马耳他的首都,后者是古希腊智者毕达哥拉斯学园的所在地。而如果是美国,则相当于从詹姆斯镇到首都华盛顿。

德州毗邻河北,是山东的北大门。德州扒鸡只有300年历史,却得到了康熙爷的喜爱,比获得乾隆爷青睐的符离集烧鸡更为幸运,两者都是在皇帝南巡途中,成为贡品而闻名天下。果然齐鲁名士荟萃,早在2000多年前,德州的陵县就出了两位名人,一位是老将廉颇(前327—前243),虽说是一员武将,却有两个成语与他有关,“廉颇老矣”和“负荆请罪”。还有一位是文官东方朔(前154—前93),因为聪明睿智,前些年成为电视连续剧的宠儿。

过了德州,便是河北的沧州,两州互为相近,更因为京沪铁路而串通。沧州以“武术之乡”和吴桥杂技闻名,古典小说《水浒传》中开封府八十万禁军教头林冲蒙冤发配沧州的故事,为我辈耳熟能详。到了清末,则出了上海精武会创始人霍元甲和军阀冯国璋,后者曾任中华民国代总统。文官方面,清朝也有大学士纪晓岚,历仕雍正、乾隆、嘉庆三代,“敏而好学可为文,授之以政无不达”。这是嘉庆皇帝的御赐碑文,他的才学与东方朔相比有过之无不及。还有神医扁鹊(前407—前310),“起死回生”和“病入膏肓”两个成语便源于他,后者说的是他对齐国国君齐(蔡)桓公病情的判断。

到达我们伟大的首都北京了,表哥在前门火车站迎接我。从10路车再转6路可到广安门外的湾子,那是小姑姑的家。小姑就是那位检举爷爷在象山南田岛拥有农田的积极分子,她在粮食部机关工作,临海籍的姑父不幸于4年前患癌症去世。和我同龄的表姐那时还是中学生,她后来进了一家钢铁厂当钳工。表哥那时在西安上大学,攻读计算机专业。毕业后他分配到北京大学分校任教,不久自费留学美国,学成后在马里兰州的巴尔的摩工作,在我的第一次美国之行表哥充当我的网球启蒙教练,此乃后话。

在北京的一个半月里,我游览了许多风景名胜,包括天安门、故宫、天坛、颐和园,也参观了未名湖畔的北大和红楼的北大,后者是父亲当年求学的地方。我还曾去拜访父亲的老朋友、经济学家张友仁教授,他也是黄岩人,毕业于黄岩中学,从西南联大到北大都是父亲的同学。我记得在父亲的写字桌玻璃台面下,就有他们年轻时的合影。父亲去世以后,我收到不少张教授的函件,他还曾写过一篇回忆文章,其中提到1946年抗战胜利后,北大从昆明返京途中在湖南境内发生的趣事。

当时北大的大卡车刮擦了一辆军车,停在路边的军车敞开的车门略有损伤。士兵要求押同学做人质,待车开到城里修好门才放还。结果家父挺身而出,主动坐上军车。那是一辆载有10余名士兵的军车,正拉着一门大炮从西南赶赴东北打内战。父亲在车上向士兵们宣传反内战的民主思想,据说士兵们听了为之动容。车到湘潭时,大桥已被炸断,仅靠摆渡过湘江,军车插队上了渡船,同学们等了几天几夜也过不了河,只得弃车坐小轮船到长沙。在船上父亲又向同船的浙大同学宣传反内战思想,并赠送有关“一二·一”运动资料。浙大是二伯父的母校,父亲当年投考西南联大途中,曾在贵州遵义的浙大图书馆做过临时管理员。在湄潭江浙大纪念馆里,父亲的名字被刻印在教会处工作人员队列里。

必须提到的是,我们去到长城的事。那是7月25日,我一早出发到德胜门,这是包括杭州在内每个故都都有的地名,从那里再搭乘长途车去昌平。那天我既去了定陵、长陵和十三陵水库,又乘火车到了八达岭长城。很久以后,我的一位印度诗人朋友称长城为世界上最大的坟场,他解释说因为修长城,历代死了无数民工,还有防守长城的士兵有不少死于交战。那次与我同行的还有表哥的一位同学,他从陕西渭南来北京玩,虽然我们同级,感觉他比我成熟许多。我懵懂未开,他却能与表姐打情骂俏,表哥也会开他俩的玩笑。后来姑妈的一位女同事来家玩,说是看看两个大学生,却似乎是来找上门女婿的。

在京期间,我还去看过几场文艺演出,其中有中山公园的音乐会,演员有女中音关牧村,男女声合唱谢莉斯、王洁实。还曾到天桥剧场看芭蕾舞剧《天鹅湖》,演出的剧团却已记不起来,俄罗斯、日本或中国的都有可能,多层的天桥剧场演出大厅也给我留下深刻的印象。我还到首都体育馆看了一场国家男子篮球队的比赛,对手是谁也记不得了,应该是某个社会主义兄弟国家。在天安门广场前,我遇到西班牙共产党访华团的成员,说起昨夜与华国锋的会面,华那时是主席兼总理。我在大学里开始学的英语口语获得了初次应用。

七、海河和大海的记忆

初访京城归来,火车经停天津。在手绘地图上,“天津”旁边写着“8.24—25”,这说明我在天津住了两晚。除了游海河两岸,也品尝了狗不理包子。那时天津还没有恢复旧貌,作为北方最早的通商口岸和曾经的亚洲第二大城市,天津原来有不少外国领事馆和租界,尤以意大利风情街著称,这是意大利在中国唯一的租界,甚至还有马可·波罗广场和民国时期许多大人物的旧居。可是,在多数国人心中,天津直辖市的地位不甚稳固,20世纪六七十年代一度划归河北省管辖。近年我先后应南开大学和天津大学的邀请,做客数学文化论坛和北洋大讲堂,再次游览了海河。南开的会议地点是在陈省身楼,天大还同时举办了我的摄影展。

在文艺领域,天津曾有许多亮点。民国时期,俄国作曲家拉赫马尼洛夫和美籍立陶宛裔小提琴家海菲兹曾来津演出。天津本土也有李叔同,1907年,他在东京演出《茶花女》;后來的曹禺以故乡为背景写作了《雷雨》。之后,天津戏剧和曲艺界人才辈出,从焦菊隐、于是之、林兆华到侯宝林、马季、郭德纲。之所以如此,恐怕与南开大学创办人张伯苓的个人喜好和倡导有关,他亲自编导了我国第一部话剧《用非所学》。其弟弟张彭春更是多才多艺,第一个到国外学习现代戏剧,曾两度作为梅兰芳的艺术指导赴美国和苏联访问。连兴趣爱好并不广泛的数学家陈省身也说过,天津值得骄傲的是,在戏剧的萌芽时代,有了彭春先生和弘一法师。

相比之下,济南的现代人物没那么丰富多彩。作为省会城市其吸引力尚不及海滨城市青岛,后者以优美的风景和宜人的气候吸引游客和文化名人,这一点在中国并不多见,大概只有辽宁和福建例外。大三那年,我依然只有两次出游,也就是寒暑假回故乡,不过,经停的城市和路线有所不同,其中包括苏州和青岛。海门(台州)、宁波、上海和天津虽说也是海港,却离大海甚远,青岛就不一样了,她依傍着黄海,有着迷人的沙滩和欧式建筑,如同康有为所赞的“红瓦绿树、碧海蓝天”。20世纪30年代,设在青岛的山东大学,吸引了不少名人名家。

1981年夏天,我乘火车沿胶济铁路抵达青岛,那次我住在副班长孙志和家。他家离栈桥不远,木质地板,四室一厅,我第一回住豪宅。那时候的青岛,尤其是汇泉湾与太平湾之间的八大关,被认为是中国最美的城区之一,还有第一和第二海水浴场,那会儿可不像现在那样人口密集。我还去参观了青岛海洋学院(今中国海洋大学),是在老山大校址。山大因为后来的迁移元气受伤,说实话,我一开始报山大时,以为她是在青岛。除了闻名遐迩的青岛啤酒,中国的第一辆自行车和第一辆汽车都出在这里,后者是德国人带来的,而脚踏车的命名也在这里。从青岛港出发,我乘船前往上海。这是我第一次在黄海上航行,居然没有晕,可能因为轮船吨位比較大,船速也比较快。

大四那年春节,我没有回家,而是留在山大过了一个寒假。因为第二年春天,我要参加研究生考试,那会儿我的导师潘承洞先生已是一校之长。他已明确表示要我,考试只是意思一下。但我仍不敢怠慢,果然功夫不负有心人,我的研究生入学考试总分和外语均列全校第一,数学分析全系第一,高等代数还得了满分100分。初夏,我们全班同学一同乘车去长清县(今长清区)的灵岩寺,那是一次为了告别的旅行,也是我记忆里唯一一次全班出游。长清是比万里长城更早的齐长城的起点,也是“孟姜女哭长城”的那个长城,但那时候我们却只知道北京的八达岭长城。

灵岩寺位于济南与泰山之间,离开泰山更近一些,是世界自然和文化遗产泰山的组成部分。与杭州灵隐寺一样,灵岩寺始建于东晋,与天台国清寺、南京栖霞寺、湖北玉泉寺同为“海内四大名刹”,且灵岩寺名列首位。其中八角九层的千年砖塔辟支塔高约56米,浮雕上镌刻有印度孔雀王朝阿育王皈依佛门的故事。还有建于唐代的千佛殿,尤以40尊彩色泥塑罗汉像最为游客津津乐道。这些塑像表情丰富、栩栩如生,梁启超赞其为“海内第一名塑”。巧合的是,就在我们到访的那年,工人师傅在维修时发现,这些罗汉和人体一样有腹腔,腹腔内有用丝绸做的五脏六腑,从中可以看出古人对人体解剖学的精准把握。

春游回来不久,学校便开始毕业教育了,那时不继续升学的同学政府都包分配,因此没有找工作的说法。毕业了,大家都很开心,除了一位叫杨申的同学,他仅比我年长十几个月,却患上了不治之症,他的父母都是医学院老师,对儿子的疾病爱莫能助。我又一次返回故乡,这回也选择了新路线,主要是在浙东,游览了乐清的雁荡山(那里也有灵岩寺),到过三门小叔家,宁波表姐家(参观了天一阁、天童寺和阿育王寺,却总觉得这座城市在现代文明方面不及发达的工商业),并乘渡船到东海中的舟山岛,在沈家门和普陀山玩了两天。可以说那一年我去了不少佛教圣地,可是仍缺乏对宗教的理解。印象最深的是沈家门渔港,那里的海风、船只和海鲜都留在我的记忆中。

终于到了返校(准确地说是研究生报道)的日子,我告别了表姐一家,独自乘公车去宁波站,不料却误了点,火车在我抵达时刚好离开。等我乘坐下一班车赶到杭州,发往北京的120次列车已经开走(记忆里这是我第一次也是仅有的两次火车误点,另一次是在美国新墨西哥州的科罗拉多大峡谷)我只得去排队改签,快轮到我时,后面一位阿姨与我聊了起来,以至于签好票后仍未离开。当她得知我改签第二天上午的车票,便热情地邀请我晚上住她家里,而原本我打算待在候车室里。我们乘坐151路无轨电车,一路穿越闹市区到湖墅南路的米市巷。

在电车上我才得知,这位阿姨姓张,天津人,早年就读于浙江美术学院附属中学,是卖鱼桥小学的美术老师。她家里有两个男孩、一个女孩,大儿子在读浙江大学,小儿子还在读小学,女儿与我同年,一年前她刚刚考入浙江丝绸工学院(今浙江理工大学)美术设计专业。那以后发生的事情可以想象,对我这个懵懵懂懂、大学毕业时仍搞不清班上谁跟谁恋爱过的理科生来说,第一次被一种神秘的力量所吸引。事情缓慢地进展着,以后的3年多时间,我又坐了无数趟151路电车。只是那时我有所不知,151路电车是杭州最古老的电车,开通于1960年4月26日。

责任编辑 许泽红