广东韶关地区土壤有机碳储量特征及其影响因素

李婷婷,陈 恩

(1.广东省地质调查院,广州510080;2.中国科学院南海海洋研究所 边缘海与大洋地质重点实验室,广州510301;3.中国科学院大学,北京100049)

由于国际气候谈判及碳交易中对碳源、碳汇评价的客观需要,碳循环问题日益受到人们的普遍关注[1-4]。土壤是陆地生态系统最重要的组成部分,碳在土壤系统中以有机碳和无机碳的形式赋存,其中无机碳相对稳定且占比较小,有机碳与大气、生物等生态系统频繁交换,所占比例较大,其储量是大气碳储量的2倍[5]。有研究表明,土壤有机碳库很小的变幅就会引起全球气候较大的变化,在全球碳循环中扮演着重要的角色[6]。一方面,它是影响全球碳循环的重要流通方式,是应对全球气候变化的重要途径;另一方面,开展陆地土壤碳循环的研究对增加土壤碳截存,提高土壤质量,对退化土地的生态恢复及环境治理和保护具有重要的意义[7-10]。本文对广东省韶关地区土壤碳密度及储量进行估算,研究其空间分布特征,并结合1985年广东省第二次土壤普查资料进行对比研究,对近34年来该区土壤有机碳密度的时空变化进行分析,为探讨土壤碳储量空间分布及变化规律提供了新途径,为维护该区土壤质量和土地生产力提供科学依据。

1 区域概况与研究方法

1.1 研究区概况

韶关市位于广东省北部,有广东省北大门之称,北接湖南,东邻江西,地理坐标介于北纬23°53′~25°31′、东经112°53′~114°45′之间。全境东西跨度186.3 km,南北直线跨度约173.4 km。该区总体地势北高南低,山峦起伏,中低山广布。地貌以中低山为主,丘陵、岩溶准平原次之,局部为山前冲积平原和山间冲洪积平原。区内土壤主要可分为水稻土、红壤、赤红壤、黄壤、石灰土、紫色土等六类,其中红壤分布面积最广泛,其次是黄壤、水稻土和石灰土,其余类型土壤分布面积较小。全市土地利用现状以农用地为主,面积1686011公顷,占土地总面积的91.7%。本区属南亚热带湿润型气候大区,气候具有潮湿、温暖、多雨、雨季和旱季明显等特点,年平均气温18.8~21.6℃;雨量充沛,多年平均降水量1682.3 mm,3~8月为雨季,其余月份为旱季。

1.2 样品采集与分析

开展韶关地区土壤碳汇调查时,采用双层网格化布点,采集表层和深层土壤样品。采样标准是:表层土壤采样密度为1个点/(4-8)km2,采样深度为0~0.2 m;深层土壤采样密度为1个点/(16-32)km2,采样深度为0~1.8 m,连续采集1.8 cm的土柱,但不采集基岩风化层。采样以具有代表性为主要原则,兼顾空间分布均匀性和合理性,注意避开人为污染和近期搬运的堆积土。全区共计完成表层、深层土壤调查面积18412 km2,采集表层土壤样3969件,深层土壤样1023件。样品测试由湖北省地质实验测试中心承担,测试过程采用了严格的质量控制:用于监控准确度和精密度的标准控制样(国家土壤一级标准物质)中,各元素或指标合格率100%;实验室内部检查和异常点抽查检查合格率大于90%;密码抽查检查合格率大于90%。

1.3 土壤碳储量计算方法

土壤碳密度是指单位面积内(km2)一定深度土体中碳元素(包括有机碳和无机碳)的储量(质量),单位一般为kg/m2或t/km2。土壤碳储量是指一定面积内一定深度土壤的碳储量(质量),一般用质量单位表示,常用单位有t、Gt、Pg等。分别计算表层(0-0.2 m)、中层(0-0.1 m)、深层(0-1.8 m)、底层(1.5-1.8 m)等不同层位土壤全碳、有机碳、无机碳储量及密度。具体计算方法如下:

(1)土壤碳密度计算公式:

SCD=D×ρ×C÷10

式中:SCD—土壤碳密度,单位为千克每平方米(kg/m2);

D—土壤深度,单位为厘米(cm);

P—土壤容量,单位为克每立方厘米(g/cm3);

C—土壤碳含量,单位%;

10—单位换算系数;

土壤碳密度计算深度不同,土壤有机碳和无机碳含量取值不同:

D=20 cm时,C为表层土壤碳含量(无机碳和有机碳);

D=100 cm时,计算公式:

D=180cm时,有机碳含量计算公式:

式中:TOC表—表层土壤有机碳含量,%;

TOC深—深层土壤有机碳碳含量,%;

d1—10;

d2—深层土壤实际采样深度,单位为厘米(cm)。

(2)单位土壤碳量

单位土壤碳量是指以4 km2为单位的范围内,一定深度土体中的碳量。

单位土壤碳量计算公式如下:

USCA=4×103×SCD

式中:USCA—单位土壤碳量,单位为吨(t);

4×103—换算系数;

SCD—土壤碳密度,单位为千克每平方米(kg/m2)。

(3)土壤碳储量

土壤碳储量计算公式:

SCR=Σi=1nUSCAi

式中:SCR—土壤碳储量,单位为吨(t);

USCA—单位碳储量,单位为吨(t);

n—土壤碳储量统计范围内,单位土壤碳量的加和个数。

2 结果与讨论

2.1 有机碳储量及区域分布特征

2.1.1 不同土壤类型有机碳储量特征

各土壤类型有机碳储量统计结果见表1。调查区土壤有机碳主要分布于面积较大的红壤,黄壤和潴育水稻土中。其中,红壤中有机碳含量最多,分别为:表层(0-0.2 m)2.62×107t,中层(0-1.0 m)8.49×107t,深层(0-1.8 m)1.15×108t;各层有机碳含量占有机碳总含量的48%以上,说明调查区内红壤具有较强的碳储能力。对比各土壤类型有机碳密度的分布特征发现,不同土壤类型不同层位的有机碳密度差异较大,以深层有机碳密度最大,且有机碳密度分布不均匀。

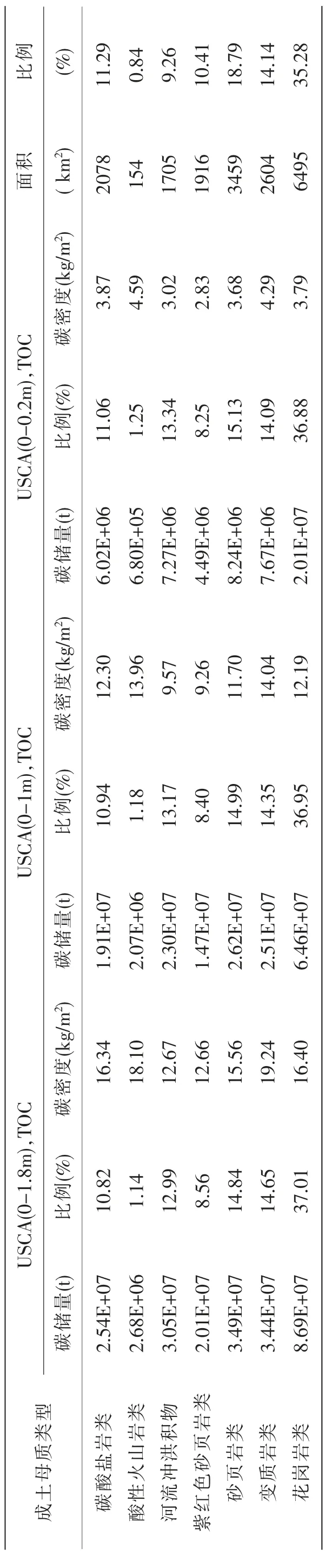

2.1.2 不同母质类型有机碳储量特征

调查区主要分布有火山岩、沉积岩、变质岩、侵入岩以及第四纪冲洪积物等母质类型的土壤,其有机碳储量具体特征见表2。由表2可知,韶关地区不同母质类型的有机碳主要分布于花岗岩母质土壤、变质岩类母质土壤、砂页岩类母质土壤分布区,而酸性火山岩类母质土壤中有机碳含量较少(主要是因为酸性火山岩类分布面积较少)。前三类母质土壤有机碳储量占全区相应层位总有机碳储量的66.49%。对比各母质单元土壤有机碳密度的分布特征发现,表层有机碳密度以酸性火山岩类母质土壤和变质岩类母质土壤最高;中层有机碳密度总体较高,其中变质岩母质土壤有机碳密度最高,达14.04 kg/m2,其次是酸性火山岩类、碳酸盐岩类、花岗岩类母质土壤,有机碳密度介于12.19~13.96 kg/m2之间;各母质土壤深层有机碳密度以变质岩母质土壤最高,酸性火山岩次之,高于调查区深层土壤平均有机碳密度,其它母质土壤有机碳密度较低。综上可知,不同层位有机碳储量均以变质岩类、砂页岩类和花岗岩类母质土壤最高,对调查区土壤有机碳贡献较大。

2.1.3 不同地貌类型有机碳储量特征

调查区不同地貌类型的土壤有机碳储量见表3。从地貌类型角度分析可知,区内土壤有机碳主要分布于中山和丘陵地带。其中,中山地貌区土壤有机碳储量最大,所占比例分别为:表层(0-0.2 m)67.31%,中 层(0-1.0 m)67.73%,深 层(0-1.8 m)68.15%。平原地貌区土壤有机碳所占比例最小。对比各地貌单元土壤有机碳密度的分布特征发现,不同地貌单元土壤有机碳密度差异较大,其中表层有机碳密度以中山最高,低山次之,平原有机碳密度最低;中层有机碳密度大小排序为:中山>低山>丘陵>平原,数值介于8.58~12.54 kg/m2之间;深层土壤有机碳密度分布特征与表层、中层相似。

2.1.4 不同土地利用类型有机碳储量特征

调查区不同土地利用类型的土壤有机碳储量特征见表4。调查区土壤有机碳主要分布于水田和林地中。这两种土地利用类型不同层位有机碳储量占全区对应层位有机碳总储量比例分别为:表层(0-0.2 m):43.62%、44.46%,中 层 (0-1.0 m):43.75%、44.25%,深层(0-1.8 m):43.86%、44.08%。表层土壤有机碳密度以草地、林地、耕地、园地最大,工矿仓储用地有机碳密度较小;中层土壤有机碳密度较表层土壤大,介于9.42~14.38 kg/m2,其中有机碳密度最大为草地,最小的为工矿仓储用地;深层土壤有机碳密度介于12.60~18.77 kg/m2之间,草地土壤中有机碳密度最高,工矿仓储用地有机碳密度最低。

表1 韶关市不同类型土壤的碳储量Table 1 Soil carbon reserves in Shaoguan(refer to soil type)

表2 韶关市不同成土母质土壤碳储量Table 2 Soil carbon reserves in Shaoguan(refer to parent material type)

表3 韶关市不同地貌类型土壤碳储量Table 3 Soil carbon reserves in Shaoguan(refer to geomorphological type)

表4 韶关市不同土地利用土壤碳储量Table 4 Soil carbon reserves in Shaoguan(refer to land use)

表5 不同深度土壤碳密度与碳储量Table 5 Carbon density and storage in soils at different depths

2.1.5 韶关地区土壤有机碳储量及其空间分布特征

由表5可知,调查区内表层、中层、深层土壤碳储量分别为5.94×107t、1.87×108t、2.68×108t,其中有机碳分别为5.45×107t、1.75×108t、2.35×108t,占相应层位总碳储量的比例分别为91.81%、93.56%和87.8%,各层位有机碳占碳总储量的比例与全国土壤水平相当。表层土壤(0-0.2 m)有机碳密度平均值为3.62 kg/m2,高于全国平均水平[11],这与韶关地区多为中低山,林地与耕地面积较大,土壤有机质不易流失有较大关系[12-13];底层土壤(1.5-1.8 m)碳密度平均值为1.53 kg/m2,土壤表层碳密度大于底层土壤碳密度,是底层土壤碳密度的1.58倍。与广东省珠三角地区土壤相比[14],调查区内各层土壤有机碳密度均高于珠三角地区有机碳密度。与我国四川、湖南地区土壤相比,调查区内各层土壤有机碳密度相对较低,与内蒙古相比,则相对较高[15]。说明韶关地区碳储量、碳储能力中等,具有良好的碳富集环境。

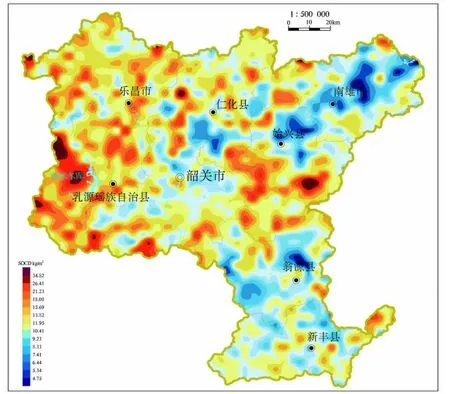

由图1-3可见,表层土壤有机碳密度低值区主要为盆地(如南雄盆地、翁源盆地、乐昌盆地)、平原等地势较低处,高值区主要分布在中低山区域。中层、深层土壤有机碳分布特征与表层土壤有机碳分布特征相似。高值区主要分布于地势较高的中低山及丘陵,低值区主要分布在地势较低洼的盆地、平原。有机碳的这种分布特征说明,调查区内中低山地区土壤有机碳储量高于盆地及平原地区,具有一定的垂向分布规律。

2.1.6 不同时期土壤有机碳变化趋势特征

图1 韶关地区表层土壤有机碳密度分布图Fig.1 Spatial variation of SOCdensity of top soil(0-20 cm)in the Shaoguan area

图2 韶关地区中层土壤有机碳密度分布图Fig.2 Spatial variation of SOCdensity of middle soil(0-100 cm)in the Shaoguan area

图3 韶关地区深层土壤有机碳密度分布图Fig.3 Spatial variation of SOCdensity of deep soil(0-180 cm)in the Shaoguan area

表6 近34年来韶关市表层土壤有机碳变化量Table 6 Variation of SOC in Shaoguan in recent 34 years

利用本次韶关市土壤环境背景值调查实测土壤有机碳密度与1985年广东省第二次土壤普查取得的土壤有机碳密度进行对比[16],分析30多年来,韶关地区在人类活动改造下土壤有机碳的变化情况。由表6可知,34年来,韶关地区土壤有机碳含量略有减少。由广东省第二次土壤普查结果计算可知,1985年韶关市表层土壤有机质平均含量为1.52(%),2019年表层土壤有机质平均含量为1.33(%)。城镇村建设用地、工矿仓储用地、水域及水利设施用地、草地有机碳密度有所增加,有机碳密度分别增加了0.10 kg/m2、0.28 kg/m2、0.21 kg/m2、1.05 kg/m2,增加幅度分别为3.07%、10.65%、6.15%、29.63%。耕地、未利用地、林地、园地土壤有机碳密度均有不同程度的降低,其中未利用地降幅最大。调查区内林地和耕地分布面积较大,且林地和耕地有机碳储量分别减少1.75×106t和5.16×105t,占全区有机碳储量变化量的-2.15%和29.63%,认为这两种利用类型土壤有机碳的改变是影响区域土壤有机碳储量的主要因素。

2.2 土壤有机碳的影响因素分析

土壤受各种人为和自然因素的影响,这些因素在不同程度上影响着有机碳的储量、动态和分布。影响土壤有机碳的自然因素包括两个方面,一是自然干扰对土壤有机碳的影响,包括土地利用、气候变化等。另一方面是碳和其它土壤因子之间的关系,包括温度、湿度、土壤质地和母质、地形地貌、植被覆盖、养分状况、土壤性质等。

2.2.1 母质类型和土壤类型

成土母质是形成土壤的物质基础,母质类型影响成土的速度、性质和方向;影响土壤的物理性质,不同母质类型土壤的质地、孔隙等不同;影响土壤的矿物组成和机械组成,从而影响地球化学元素的含量和分布[17]。不同成土母质最终形成不同类型的土壤。而土壤类型、土壤中粘土矿物种类是影响土壤有机碳储量的重要因素[18]。土壤发育主要伴随着粘化过程和土壤的脱硅富铁铝过程,即粘土矿物由结构比较复杂的过程逐渐演变为结构简单的过程,并随着风化和淋溶作用的增强,硅逐渐流失,导致硅与铁铝的比值逐渐降低。据研究,红壤砖的红壤中,硅的迁移率达到40%-70%,钙、镁、钾达到100%,粘土矿物逐渐增多。有研究表明,土壤中有机碳含量与粘土矿物含量呈显著的正相关。粘土矿物对有机质的保护作用也存在一定差异,不同粘土类型土壤因所含粘粒所占比例不同及持水性能不同,进而导致了不同土壤有机碳分布的不均匀性。因此,研究区红壤分布面积较黄壤和潴育水稻土小,但其有机碳储量较高。

2.2.2 地貌类型和气候环境

地貌类型的不同,导致了区域性温度、湿度各异,从而影响土壤有机碳的分解、分布以及上覆植被的种类[19]。表生条件下,植被类型不同,有机物进入土壤的量和方式各异[20-21]。有研究表明[22],陆地土壤碳密度与降水量和温度呈正相关,碳密度随着降水量的增加而增加,在降水量相同的情况下,则温度越高土壤碳密度越大。调查区内中低山广布、森林覆盖率高、植被发达、气温较低,有机碳储量较高。而平原、盆地地势较低处,多为农用地,长期施肥导致微生物活性较强,有机碳分解较快,土壤有机碳储量较低。对我国第二次土壤普查2000多个土壤剖面中的碳储量与年降水量(P)、年平均温度(T)的相关性研究表明:它们之间的相关性在不同的温度带下具有很大的差异,在T≤10℃的地区,土壤有机碳储量与温度的负相关性最强;在10℃<T≤20℃的地区,土壤有机碳储量与降水量和年平均气温呈正相关;而在T>20℃的地区,土壤有机碳储量与温度和降水的相关性都很差。由于温度和降水在中国存在很强的正相关性,因此在相关分析中宜采用偏相关分析方法。受人类耕种的影响,耕地土壤有机碳储量与温度、降水相关性远低于非耕地土壤。对具有相同土壤属性和气候条件的同一地区的耕地土壤与非耕地土壤样本进行的配对检验表明,耕地土壤与非耕地土壤有机碳储量之间存在显著差异,土地利用的改变在总体上导致了土壤碳的释放。

2.2.3 土地利用类型

土地利用类型影响土壤碳的动态变化,影响着土壤有机碳的输入,是土壤碳库最直接的影响因素[23]。有大量研究表明[24-27],林地土壤有机碳储量高于农用地和草地,工矿仓储用地的有机碳储量最低。调查区内人工用地较珠三角地区少,而林地、农用地偏多,因此,土壤有机碳密度高于珠三角地区;而与四川、湖南等林地覆盖面积较大的地区相比,区内土壤有机碳密度相对较低;与草原分布面积较大的内蒙古相比,则相对较高。

3 结论

(1)广东韶关地区不同深度土壤有机碳储量表现为深层最高,其次为中层,表层最低。各层位有机碳占碳总储量的比例与全国平均水平相当,说明韶关地区碳储量、碳储能力中等,具有良好的碳富集环境。

(2)有机碳主要分布于红壤、黄壤和潴育水稻土中;不同母质类型土壤有机碳主要分布于花岗岩母质土壤、变质岩类母质土壤、砂页岩类母质土壤中;地势较高的中低山及丘陵地带比地势较低洼的盆地、平原区有机碳储量高;水田和林地土壤有机碳储量高于其它土地利用类型。

(3)土壤有机碳储量在空间上表现出不均匀性,在垂向上则呈现出随海拔高度增高而变大的规律。时间上表现出有机碳含量略有减少的特征。研究认为,林地与耕地这两种利用类型土壤有机碳的改变是造成区域土壤有机碳储量减少的主要因素。