甘肃省退耕还林工程生态效益监测研究报告

王芳,杨成生,陈徵尼,李广宇

(1.甘肃省林业科学研究院,甘肃 兰州 730020;2.甘肃省治沙研究所,甘肃 兰州 730070)

退耕还林还草是政策性最强、投资最大、涉及面最广、群众参与程度最高的一项生态建设工程,更是“两山”理论的生动实践。甘肃省从1999年开始实施退耕还林工程,取得了重大成效。从2004年开始,甘肃省有重点、有计划地启动了退耕还林效益监测工作。对退耕还林工程效益进行完整系统的全方位评价,不仅是深化工程管理,实现管理精细化、科学化的迫切需要,也是调整完善政策、建立反馈机制和修正机制的迫切需要;不仅是进一步优化退耕还林工程建设模式、科学评价退耕还林工程实施效果的需求,也是坚持“用数字说话”,向人民“报账”“交卷”的客观要求,更是切实巩固退耕还林工程建设成果的必然要求。

1 监测点布局

全省退耕还林效益监测点共14个,分布在不同的生态类型区,其中黄土丘陵区7个:秦州区、崆峒山、兴隆山、小陇山、巉口林场、安定区、灵台县;风沙区2个:民勤县、民勤治沙站;高寒区3个:临夏县、山丹县、祁连山;土石山区2个:武都区、白龙江。

2 监测指标、方法

2.1 指标体系

退耕还林生态效益监测指标分为生物量指标、土壤物理化学性质指标、水文及水土保持作用指标和气象指标4类37个。

1)生物量指标:树高、胸径、冠幅、蓄积量、地上生物量、地下生物量等6个。

2)土壤物理化学性质指标:腐质层厚度、容重、总孔隙度、毛管孔隙度、非毛管孔隙度、饱和含水量、田间持水量、pH值、有机质、全N、全P、全K、水解N、速效P、速效K等15个。

3)水文及水土保持作用指标:地表径流量、泥沙量、枯落物干质量、枯落物吸水量、活地被物干质量、活地被物持水量、盖度、风蚀状况等8个。

4)气象指标:降水量、蒸发量、气温、湿度、风速、全辐射、净辐射、无霜期等8个。

2.2 基础设施

生态效益监测主要基础设施有气象观测场、小流域测流堰、坡面径流场、风蚀观测场、集沙槽、固定标准地、调查样地。

主要仪器设备有自动气象站、测流堰自动监测系统、空气负离子仪、树干径流仪、坡面径流自动监测系统、土壤养分速测仪、水质检测仪等。

2.3 方法

1)水土保持效益监测:在不同生态区域的退耕还林地分乔木型、乔草型、灌木型、乔灌草型、灌草型、纯草型、经济林型、荒造封禁区及对照(农田)等9个类型,建立规格10 m×5 m的径流场,对退耕还林地的水土保持效益进行监测。径流场下方的集水池平时保持干净,每次降雨后利用集水池量测径流量,同时将池内积水搅匀用烧杯取样2 500 g,沉淀后对干泥沙称量质量,求泥沙含量。年终整理全年降水量、径流量、泥沙量,计算土壤侵蚀模数。

2)水源涵养效益监测:通过对林地枯落物干质量、枯落物吸水量、活地被物干质量及持水量的测定,结合土壤物理性质变化的结果,对退耕还林地水源涵养效益进行估算。

3)防风固沙效益监测:在民勤2个监测点不同植被恢复模式的退耕还林地内建立集沙槽、风蚀观测场等设施,观测植被盖度、积沙量、风蚀状况等指标,对退耕还林地的防风固沙效益进行监测。

4)土壤物理化学性质变化监测:每年在不同类型的退耕还林地分别取样,用环刀法对土壤腐质层厚度、容重、孔隙度、饱和含水量、田间持水量等指标进行测定。土壤取样分为两层,每层均重复3次。在测定土壤物理性质的同时,重复取样3次,用于测定土壤pH值、有机质、全N、全P、全K、水解N、速效P、速效K等指标。测定方法采用实验室测定或用土壤养分速测仪测定。

5)林地生物量变化监测:利用不同类型的退耕还林调查样地,对主要树种高度、胸径(地径)、冠幅、蓄积量等指标进行连年观测记录,统计分析退耕还林地林草植被生长情况。生物量采用收获称重法测定或利用模型估算[1]:

6)其他指标监测:净化大气等其他指标一律参照《森林生态系统长期定位观测方法(LY/T 1952—2011)》执行。

2.4 生态服务价值测算

退耕还林工程发挥的生态服务价值,主要有涵养水源价值、保持水土价值、固定大气中的CO2和释放O2等。这些价值主要通过逐年的监测基础数据,依据《退耕还林工程生态效益监测与评估规范(LY/T 2573—2016)》估算方法测算,从整体上评估退耕还林地的生态服务价值。

3 结果及分析

3.1 退耕还林工程对森林资源总量的影响

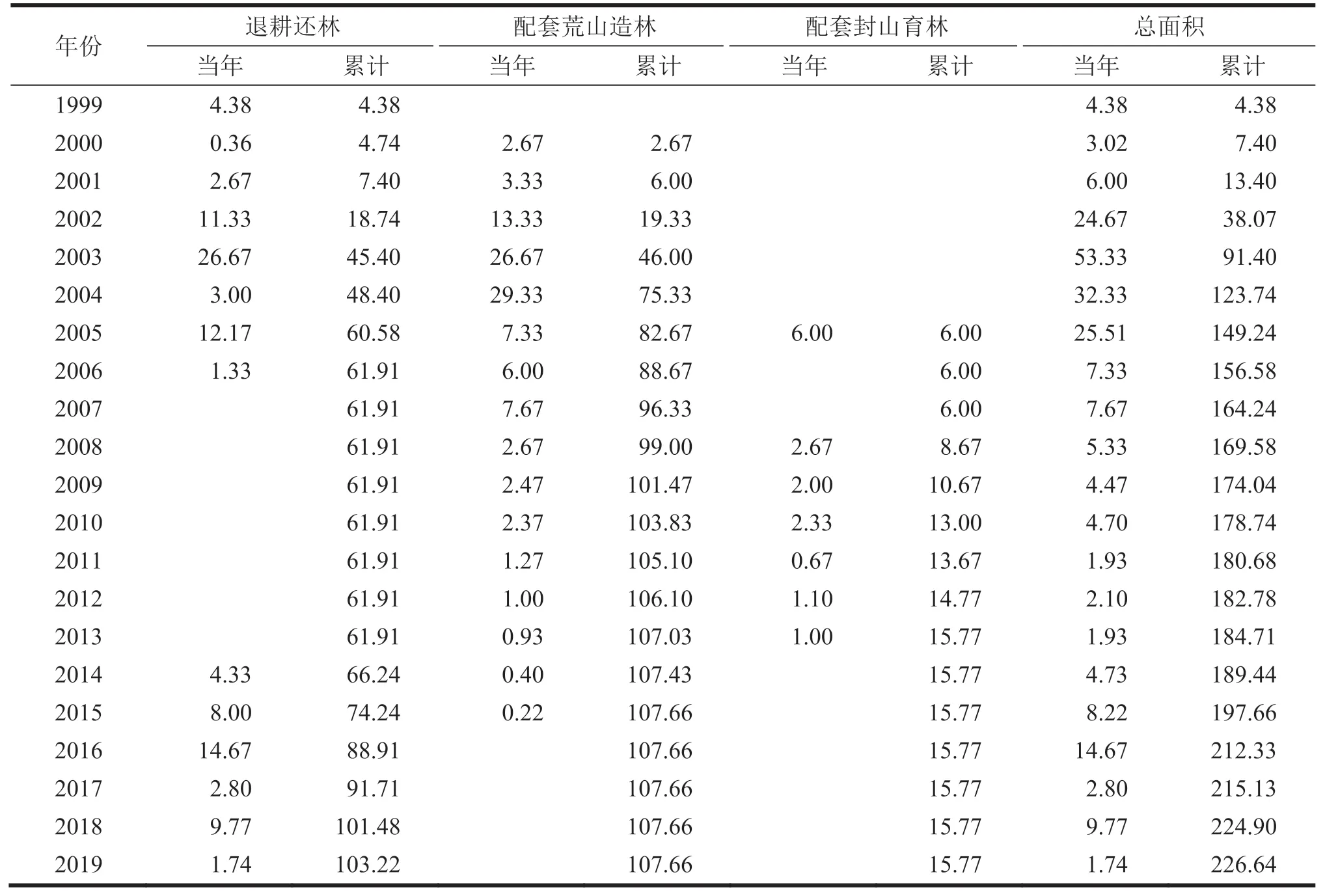

随着退耕还林工程的持续推进,工程实施区的森林资源面积逐渐增加,见表1。截至2019年底,全省累计增加的林地相当于再造了2.73个小陇山林区,后者面积83万hm2。按照全省国土面积42.58万km2计算,共提高全省植被覆盖率5.32百分点,平均每年增长0.25百分点。

表1 全省退耕还林历年完成及累计面积 万hm2

3.2 退耕还林工程对降水的影响

3.2.1 年降水量

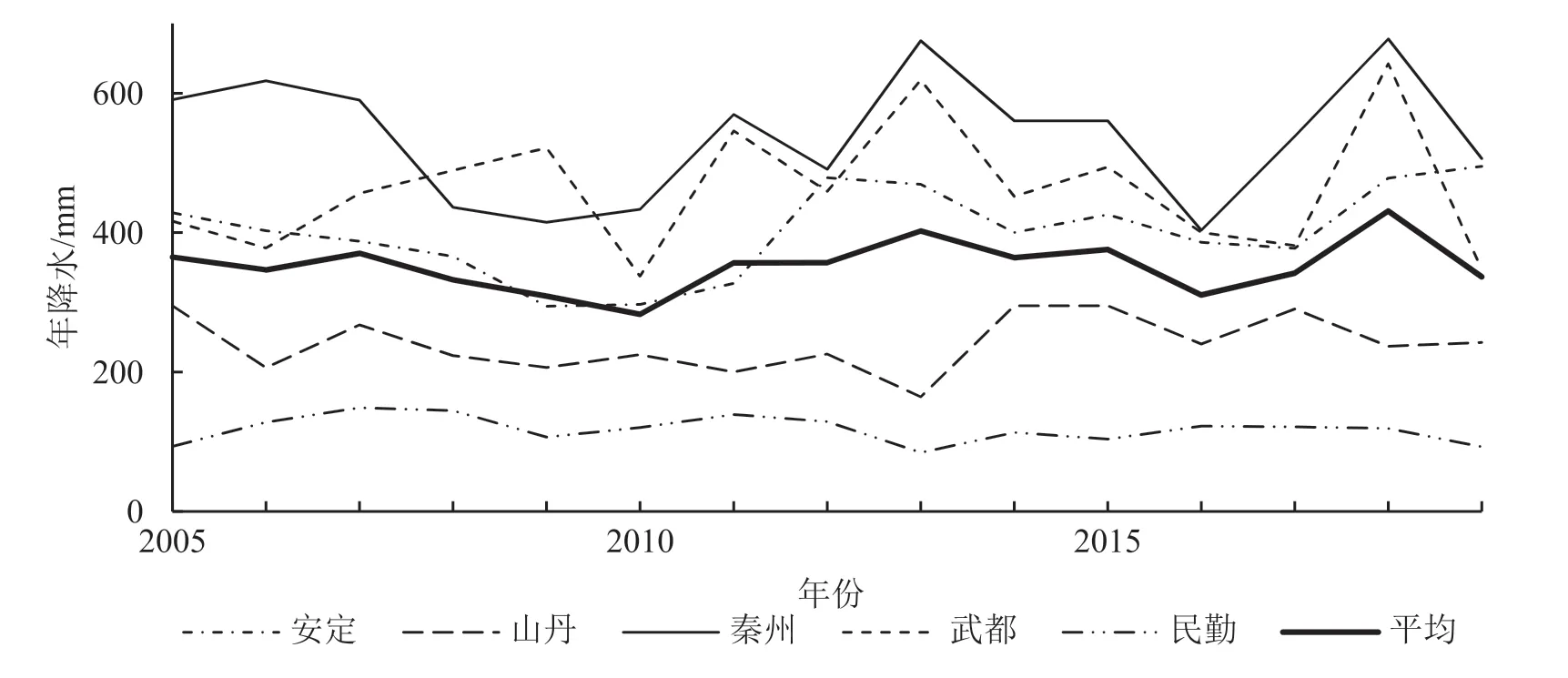

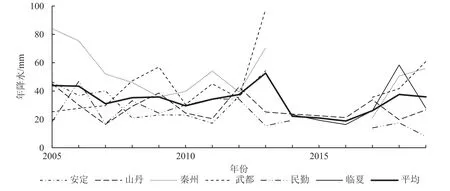

从图1连续监测数据可以看出,年降水量变化存在明显的区域性特征。黄土丘陵沟壑区的安定区年降水量呈现缓慢上升趋势,从2005年的428.6 mm上升到2019年的495 mm。黄土丘陵沟壑区的秦州监测站,土石山地区的武都监测站,年降水量呈现升—降—升—降趋势。风沙区的民勤站,年降水量稳中有升,变化规律呈现3年周期的小幅升—降—升—降—升趋势。高寒区的山丹监测站年降水量从2005年的295.2 mm减少到2019年的242.5 mm。黄土高原区降水量的增加,缓解了干旱情势,逐步降低了当地植被恢复的难度。但在陇南土石山区降水增加,利弊相兼,降水多,发生泥石流的风险也会增大。风沙区的民勤近几年降水量小幅上升,这一气候变化趋势利大于弊,干旱减轻,植被恢复,风沙及荒漠化危害下降。高寒区山丹降水量总体变化不大,影响甚微。

图1 年降水量变化趋势

从5个监测站降水量平均值变化看,降水量呈现升—降—升—降趋势;从变化幅度看,武都、秦州最大,民勤最小,各监测站年降水量波动尚处于正常范围。降水量变化主要受大气环流影响,甘肃省由于地处西部内陆地区,降水总体偏少,加上退耕还林工程面积占全省国土面积比例很小,现有的监测数据还难以评判退耕还林工程对实施区域降水量是否产生显著影响。

3.2.2 年内最大一次降水量

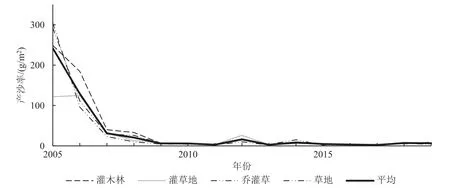

各监测站2005—2019年年内一次最大降水量如图2所示。从图表可以看出,退耕还林工程区平均年内一次最大降水量从2005年至2019年呈现震荡下降趋势,秦州、山丹比较明显。平均值2013年度大幅增加,是由于武都监测站出现了一次97.7 mm的极端降雨天气过程。年内最大一次降水量的减少对减轻土壤侵蚀具有正面影响。

图2 年内一次最大降水量变化趋势

甘肃是一个植被稀疏极易出现水土流失的省份,年内最大一次降水量的减少,可减轻洪涝灾害和水土流失。分类型区看,黄土高原丘陵区年内最大一次降水量减少,土壤侵蚀模数随之降低。土石山地区年内最大一次降水量增加,会提高该区域的土壤侵蚀模数,加大洪涝、滑坡、泥石流等灾害发生的几率。位于风沙区的民勤年内最大一次降水量有减小势头,由于绝对量较小,变化趋势对洪涝、风沙等自然灾害影响不大。位于高寒山区的山丹年内最大一次降水量也有减小势头,对该区域构成轻微的有利因素。

总体来看,退耕还林工程短期对实施区年内最大一次降水量未显示出实质性影响。

3.2.3 年降水日数

从年降水日数图3可以看出,全省监测站平均年降水日数从2005年的117 d减少到2019年的86 d,呈现总体减少趋势。

图3 年降水日数

武都区年降水日数剧烈震荡,振幅较大;民勤、山丹振幅相对较小,其中民勤略呈减少态势。从监测结果看,年降水日数2个监测点呈增加趋势,2个监测点呈减少趋势,2个变化不明显。

总体上全省平均降水日数较上一年减少了15 d。

参考其他地区相关研究结果,我们认为降水日数和降水量的增加更多是受大气环流的影响,加之甘肃地处西部内陆地区,干旱少雨,植物生长缓慢,虽经大规模人工造林,局部小气候得到改善,但对于大气候的影响是微乎其微的,省内降水的主要影响因素还是大气环流,因此年降水日数的减少趋势并不确定是退耕还林工程的影响。目前甘肃省退耕还林工程的效益还仅体现在局部微小气候的改善方面。

降水量的持续监测结果表明,退耕还林工程实施以来,工程区年降水量总体上略有增加;年降水日数和年内一次最大降水量呈现震荡减少趋势。

3.3 退耕还林工程对土壤侵蚀的影响

3.3.1 水土流失

水土流失是以水力侵蚀为主的土壤侵蚀现象,造成水土流失的原动力是降水过程。水土流失的严重程度受降雨强度、土壤特性、植被盖度及空间格局等因素的影响。在森林地带,林冠层、树干截流了部分降雨使林内雨量减少,尤其是林下枯枝落叶层,使地表土壤免于击溅侵蚀,减轻了雨滴动能对地表的扰动,阻延地表径流速度,增加径流的下渗时间,加上自身的吸水能力使径流量减少,大大延缓了雨水汇流,减少了股流的冲刷,并且对携沙的水流发挥过滤作用,从而减轻径流携沙能力及泥沙含量,达到固土保肥作用。

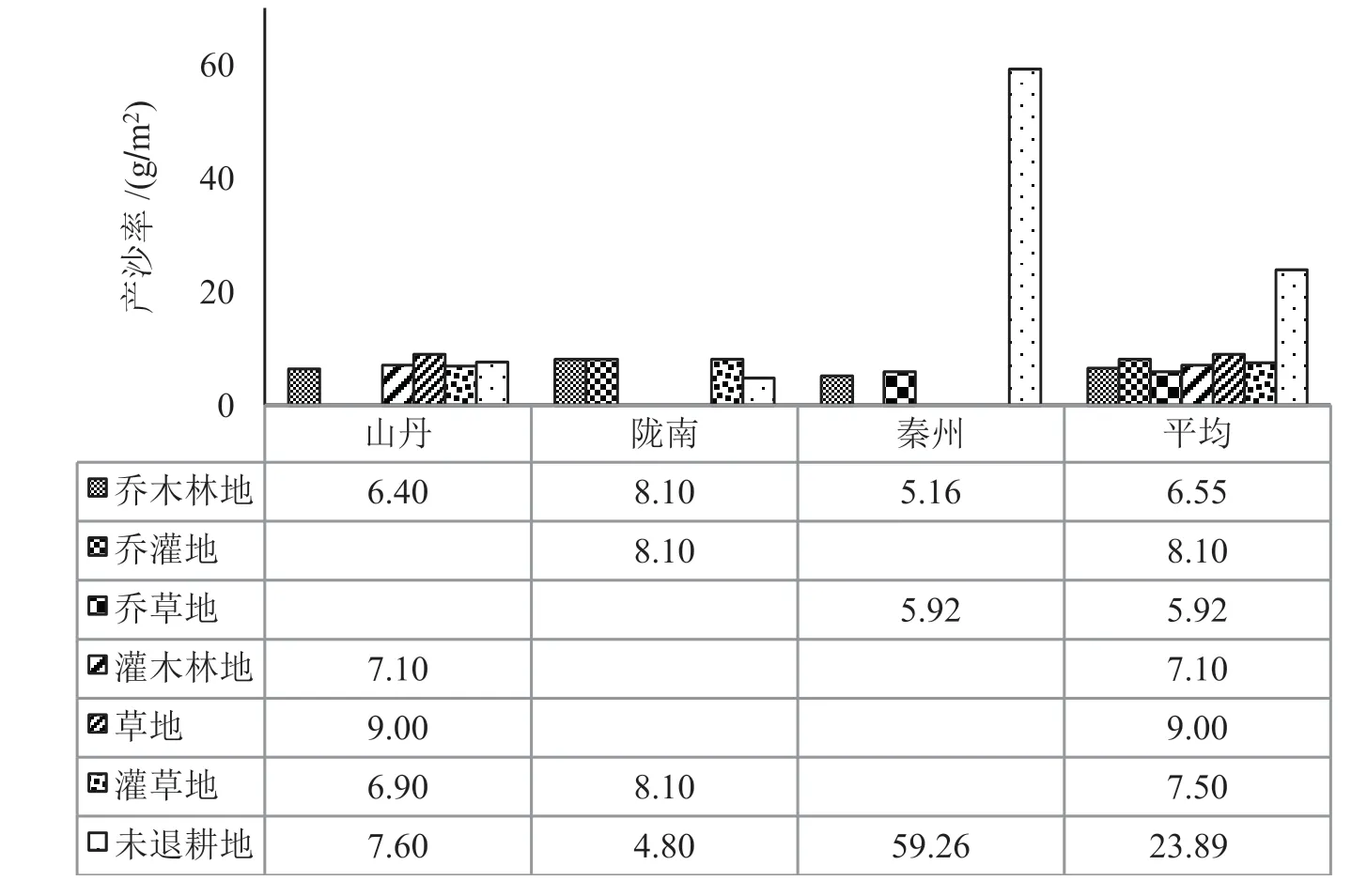

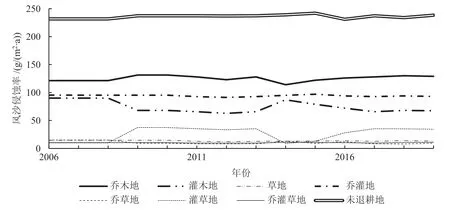

从2019年监测结果看(图4),未退耕地产沙率明显高出各种类型的退耕还林地,退耕地比未退耕地减少输沙量69.19%。

图4 2019年产沙率监测结果

退耕还林地产沙率连续监测结果显示,通过退耕还林工程的实施,无论何种植被恢复模式或方法,坡面径流场单位面积产沙量都大幅减少。

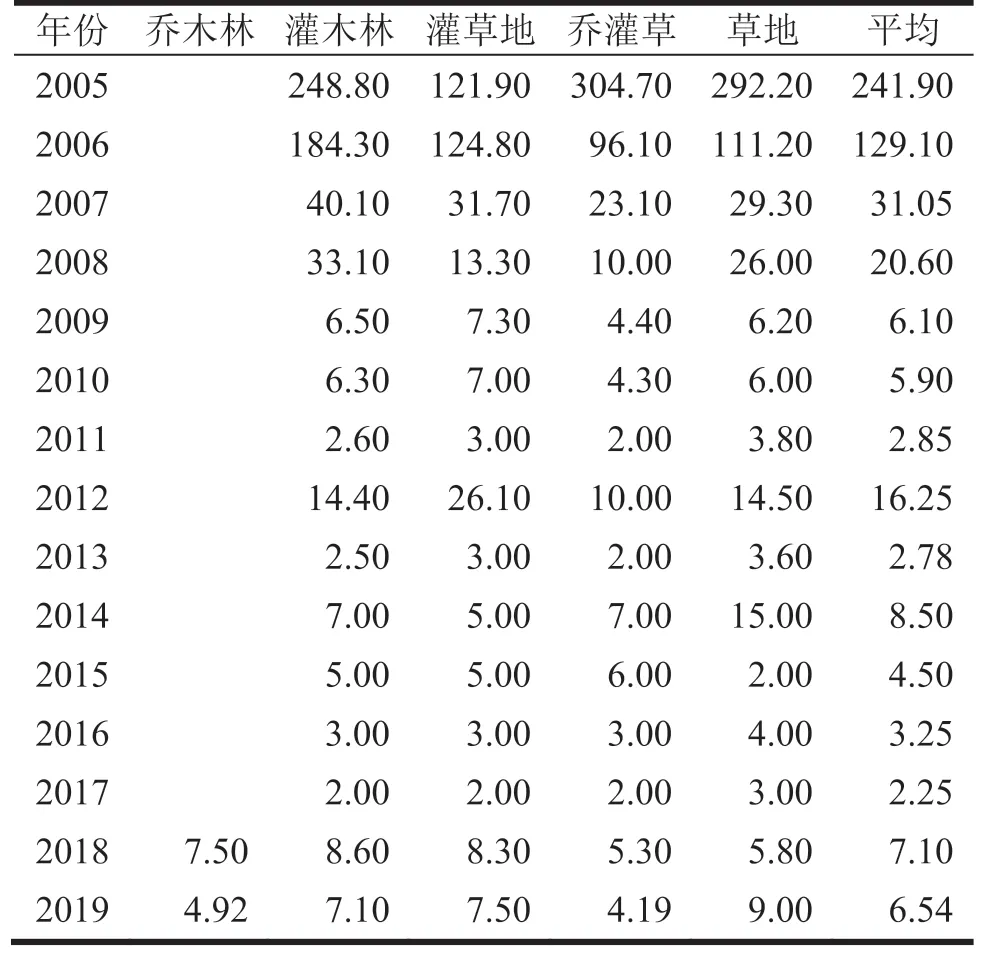

从表2、图5所示的监测数据看,坡面径流场产沙率从2005年的平均241.90 g/m2降低至2019年的平均6.54 g/m2,多年来持续大幅度减少,相当于土壤侵蚀模数从241.90 t/(km2·a),降低到6.54 t/(km2·a),下降幅度为97.3%。从2007年开始,坡面径流场产沙率降幅明显趋缓,说明退耕还林营造的人工植被已经达到某种稳定程度。

表2 坡面径流场产沙率 g/m2

从2005—2013年降水量变化情况看(图1),定西的降水量在这9年内前5年是降低趋势,从2005年的428.6 mm降低到2009年的294.3 mm;2009年以后呈上升趋势,2013年达到469.3 mm,其中2012年478.9 mm,为时段最高。但坡面径流场同期产沙率却保持降低趋势。相关研究表明,降水量与径流量、输沙量具有变化上的一致性,并且高度相关(相关系数r=0.716,可靠性a=0.01),而径流量与输沙量的相关系数达1。由此推论,坡面径流场产沙率的降低与前5年降水量的减少有一定关系,但产沙率的下降幅度远高于降水量下降幅度,特别是2009年以后降水量增加,产沙率并未同步升高。这就说明,坡面径流场产沙率的大幅下降除降水量因素外,很大程度上是植被恢复所产生的生态作用导致的。

从图5还可以看出,不同的植被恢复模式和方法,坡面径流场产沙率都在逐年降低,土壤侵蚀得到有效遏制,不同模式之间无明显差异。这也为实施封山禁牧,排除人畜干扰,低成本恢复植被提供了理论支撑。

3.3.2 生态防护效能

从图5还可以看出,不同植被恢复模式坡面径流场产沙率都是逐步降低的,模式之间的差异呈现逐年缩小的趋势。充分说明不同的植被恢复措施对减轻水土流失的效果在初期有差异,甚至差异很大,但随着时间的推移,不同的植被恢复措施减轻水土流失的效果趋于一致。这与实施退耕还林工程之后,通过加强林地管护,减轻人畜干扰,地表植被逐步恢复,群落结构复杂程度增加,稳定性提高有直接关系。其生态意义就表现在退耕还林所营造的人工林生态防护功能日趋完善和稳定。

图5 坡面径流场产沙率变化趋势

退耕还林工程的实施,增加了地表植被数量,改变了植被结构,使裸露的地面得到有效保护。同时退耕还林(草)后,林地得到管护,减轻了人畜干扰,地表枯落物逐年增加并得以保留。枯落物分解后改善了土壤理化结构,增强了土壤入渗力,必然使得工程建设区水土流失状况得到有效改善。

3.4 退耕还林工程对土壤孔隙的影响

孔隙度是土壤的主要物理性质之一,对土壤肥力和田间持水力等方面有决定性影响。孔隙度越大,入渗率越高。孔隙度良好的土壤,能够同时满足作物对水分和空气的要求,有利于养分状况调节和植物根系伸展。一般情况下,土壤中大小孔隙同时存在,比较理想的状态是总孔隙度在50%左右,毛管孔隙30%~40%,非毛管孔隙10%~20%。如果总孔隙60%~70%,则过分疏松,难于立苗,不能保水;如果非毛管孔隙小于10%则通气性差,不能保证空气充足,而且水分入渗性能差。实施退耕还林工程后,由于植物根系分布的变化,必然对土壤孔隙度产生影响。

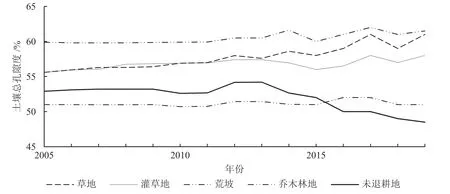

从山丹监测点的结果来看,2005—2019年退耕还林地土壤总孔隙度总体略有所增加,见图6。其中草地增幅明显,达到8.85百分点。这就明确说明两点:一是退耕还林工程改善了土壤孔隙度;二是种草对改善土壤孔隙度的作用最为明显。总体看,退耕还林地的土壤物理结构呈现向良性化方向发展的趋势。

从图6还可以看出,2005—2011年增加不甚明显,总孔隙度基本稳定在一个值域范围内;2012年后变化振荡幅度明显,从2014年开始未退耕地总孔隙度呈明显下降趋势,不同退耕模式总孔隙度呈现小幅增长趋势。

从图6还可以看出,采取不同恢复措施治理的退耕还林地土壤总孔隙度(2019年平均60%)大于作为对照的荒坡和未退耕地(平均49.75%),但从连续监测数据看,不同恢复措施对土壤总孔隙度影响的差异已相差不大,多年来最大绝对差值(乔木林地与对照地)也只有8.38百分点。

图6 山丹监测点土壤总孔隙度变化

监测结果表明,退耕还林地土壤总孔隙度高于对照地(未退耕地),有一定增量后呈趋稳势态,退耕地土壤物理结构向良性化方向发展。

3.5 退耕还林工程对土壤腐殖质层的影响

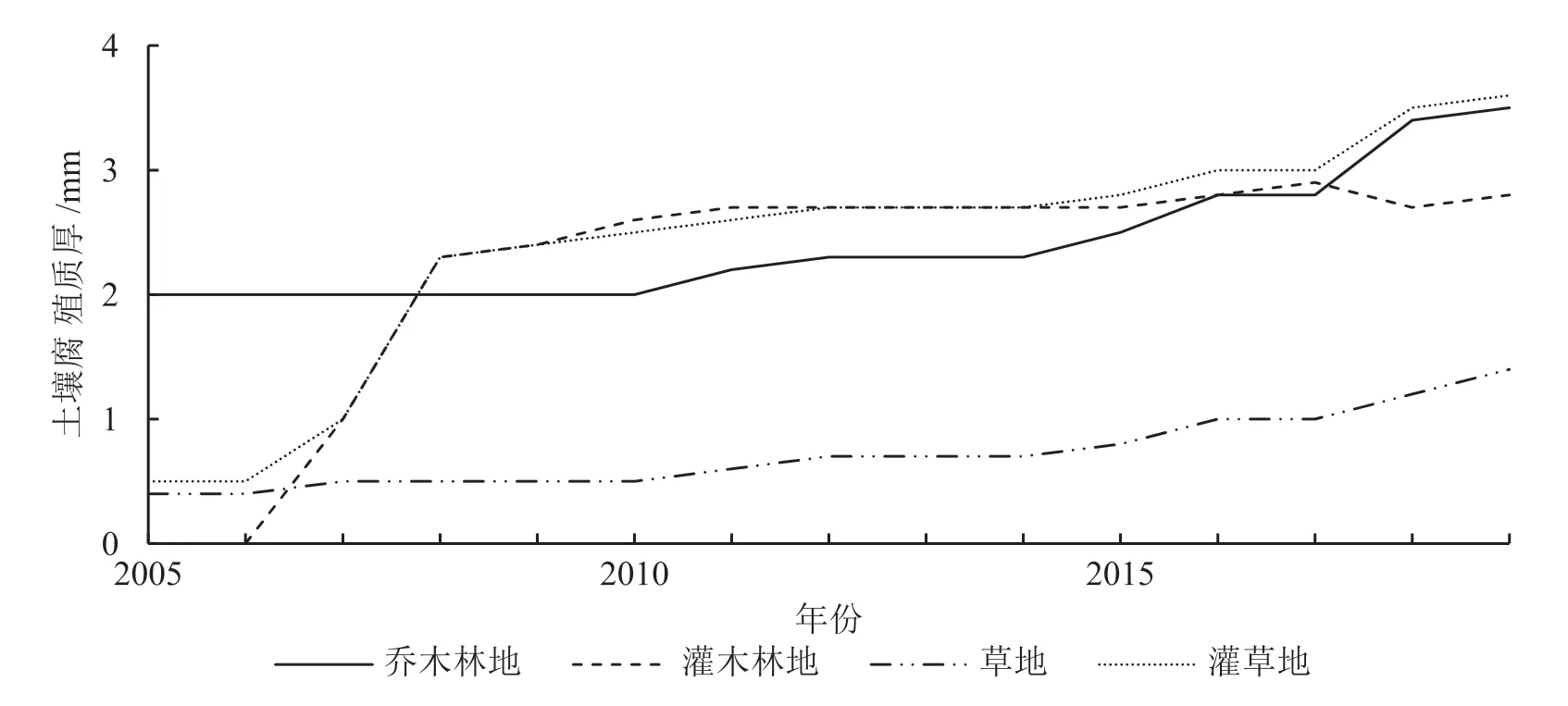

以山丹监测点为例,连续监测结果显示(图7),随着退耕还林时间的加长,土壤地表腐殖质层厚度持续增加。乔木林地、灌木林地、草地和灌草地土壤腐殖质层厚度由2005年的2.0、0.0、0.4、0.5 cm分 别 增 加 到2019年 的3.5、2.8、1.4、3.6 cm。土壤腐殖质层厚度的增加,说明退耕还林工程实施后,大幅减少了人为因素对地表的扰动,特别是枯枝落叶层,土壤的理化性质得到了逐步改善,为林木生长提供更为优越的生长条件。

进一步从图7可见,乔木林地、灌草地土壤腐殖质层厚度增加幅度较大,灌木林地、草地增加幅度较小,说明不同植被恢复措施对土壤腐殖质层厚度的影响差异较大,其中灌木的作用最为明显。这种规律是否具有长期持续性,还有待更进一步的监测结果来证明。

图7 山丹监测点土壤腐殖质层厚度变化

3.6 退耕还林工程的防风固沙效应

民勤县是全省退耕还林工程效益监测站点中唯一承担风沙侵蚀监测的站点。该站2006年以来的监测结果表明,实施退耕还林工程后,风沙侵蚀率大幅减少。图8可见,不同退耕模式风沙侵蚀率明显分别为3组:未退耕地>(乔林地、灌木地、乔灌地)>(草地、乔草地、灌草地、乔灌草地),说明加草配置的退耕模式防风固沙效果最好。从图8还可以看出,在加草配置组,乔灌草地模式风沙侵蚀率变化趋势线几乎没有波动,灌草地则波动明显,说明乔灌草模式防风固沙功能相对稳定,效益最优。

图8 民勤监测点不同退耕还林模式风沙侵蚀率

3.7 林地植被覆盖度变化情况

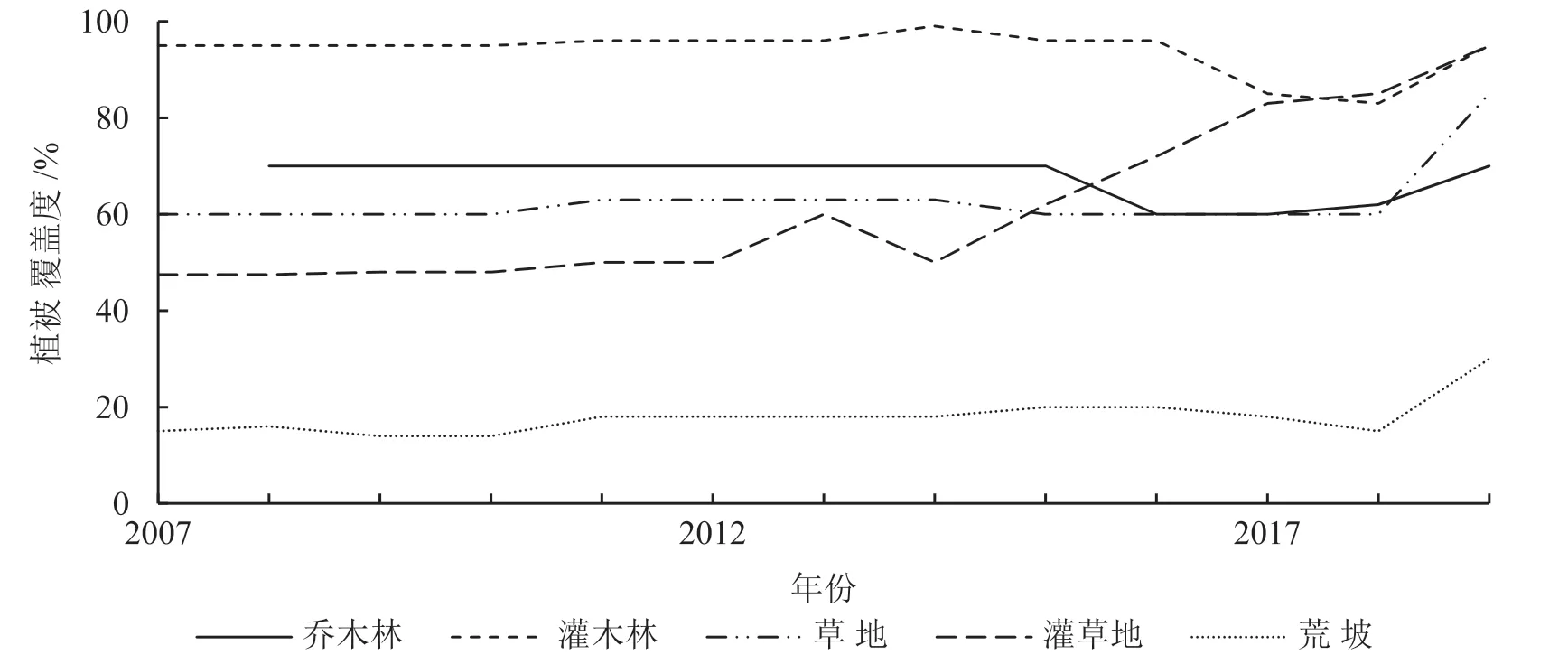

山丹监测点的调查结果显示,实施退耕还林工程以来,灌木林地覆盖度达到95%,草地覆盖度达到85%,灌草混交地覆盖度达到85%,对照荒坡地覆盖度仅为30%(图9)。各类型退耕还林地植被覆盖度高于荒坡2~3倍。近几年在山丹监测站进行调查时,灌木林由于林分郁闭,调查人员已经难以进入林地内部。2019年乔木林地、灌木林地、草地、灌草混交地及荒坡地覆盖度平均达到75.0%,比2007年54.4%增加20.6百分点。由此可见,随着退耕还林工程的持续,各地类的植被覆盖度都有增加,充分说明退耕还林工程的实施,有效增加了地表植被覆盖度,提高了工程实施区森林景观和水土保持能力。

图9 山丹监测点植被盖度

3.8 全省退耕还林工程生态效益估算

退耕还林工程在保持水土等诸多方面具有重大生态效益价值,根据实际监测情况,逐项量化评估目前还存在一定困难。但通过保育土壤、固碳释氧等主要生态功能的效益计算,就可以基本反映全省退耕还林工程生态效益价值量。

依据《退耕还林工程生态效益监测评估技术标准与管理规范》估算方法,参照国家林业局公布的退耕还林工程生态效益评估价格参数[2],利用各监测点监测、统计数据及全省退耕还林工程资源报表数据,经分项估算,全省退耕还林工程保育土壤价值为485.3亿元;固碳释氧价值为183.8亿元;涵养水源价值为188.9亿元;防风固沙价值为180.7亿元。生态效益总价值为各分项之和,即1 038.8亿元。

分项估算结果表明,保育土壤价值占总价值的46.7%,占比最大,说明我省退耕还林工程最大的生态意义在于固持土体,减轻土壤流失。

4 小结

影响;能够有效增加土壤孔隙度、腐殖质层厚度,促进土壤结构良性发展;防治水土流失、防风固沙效益突出,不同退耕模式效益差异明显,乔灌草模式防风固沙效益最优。退耕还林工程生态效益总价值1 038.8亿元,其中保育土壤价值占46.7%。