断碑抢险保护方法研究

陈晓寒 杨春纯 张莹莹

摘 要:《明岐阳王神道碑》为李文忠十八世孙李永钦于清光绪二十二年(1896)所立,历经不同的历史阶段,表面有明显的修复材料痕迹,但尚无资料记载。《明岐阳王神道碑》断为三处,散落于神道两侧。现为配合李文忠墓园环境整治,对其进行了前期病害调查,制订保护方案,并通过了专家论证,随后组织专业团队对石碑进行了表面除尘、污染物清洗、历史修补去除、纸浆脱盐、加固和粘接石碑断面以表面封护等一系列技术工作,达到预定抢险保护的目标。

关键词:《明岐阳王神道碑》;抢险保护;病害调查;工艺流程

1 历史概况

李文忠墓坐落于南京玄武区钟山北麓太平门外蒋王庙西,是明初赐葬的岐阳王李文忠墓。明洪武十七年(1384)建墓,至今已有600多年的历史。2003年7月,在第27届世界遗产大会上,明孝陵作为“明清皇家陵寝”扩展項目被列入《世界遗产名录》。随后“明孝陵扩展项目—明功臣墓”成为第六批全国重点文物保护单位,并在2006年被中华人民共和国国务院公布。①李文忠墓园坐北朝南,分前、中、后三部分。前为神道,有石刻碑一、望柱二、石马一及石羊、石虎、武将、文臣各二;中为享殿遗址;后为墓冢,有碑,为李文忠18世孙李永钦于清光绪二十二年(1896)立。

2 《明岐阳王神道碑》历史修复情况

《明岐阳王神道碑》为李文忠十八世孙李永钦于清光绪二十二年(1896)所立,碑面刻有“光绪二十二年仲春吉日谨立明岐阳王神道管带老湘中营十八世嗣孙永钦重修”。从碑的断裂面可以看出,有明显的修复材料痕迹,但尚无资料记载。《明岐阳王神道碑》由于经历不同历史阶段,依据现有资料,能确定的是在1957年9月,该碑的碑身尚为完整;到1987年5月,该碑已经历过一次修补;2013年时,已发现碑身的修补痕迹由之前的一道变为两道;从2015年至今,《明岐阳王神道碑》断为三处,散落于神道两侧。现为配合李文忠墓园环境整治,将已断裂的石碑构件运至室内。

3 《明岐阳王神道碑》文物病害状况

碑身周围无隔离护栏和隔离带,墓园自2014年8月12日起停止对外开放,因此人为破坏较少;周边树木杂草丛生,落叶与落枝都会对碑体造成应力,增加了碑体被破坏的风险,碑体底座由于未做防水处理,在地下水与温湿度的影响下,为微生物提供了良好的生存环境;再加上日晒雨淋,造成碑身及碑座周边病害较为严重。主要病害有微生物病害、动植物病害、断裂、溶蚀、孔洞状风化、裂隙、表面污染等。《明岐阳王神道碑》病害严重,主要病害可分为文物表面生物病害、机械损伤、表面风化、裂隙与空鼓及表面污染与变色等5类。

3.1 表面生物病害

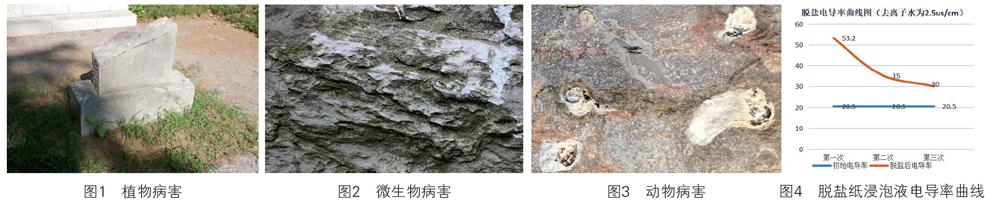

生物或微生物在石质文物表面繁衍附着,从而导致石质文物发生病变。常见的生物病害包括植物病害、动物病害以及微生物病害三大类。该石碑的生物病害主要是微生物病害伴植物病害(图1~图3)。这些植物在生长的过程中,会造成以下影响:其一,植物生长过程中根系腐烂变质时会分泌出酸性物质,能加速岩体的溶解(蚀);其二,树木杂草的根系会沿着裂缝往下不断发展,导致裂缝缓慢扩大,从而造成巨大的破坏作用。②

3.2 表面污染与变色

随着灰尘沉积以及污染物和风化产物的沉降,附着于石质文物表面,从而导致石质文物表面发生颜色变化和污染。这类病害常见的表现形式如下:①大气及粉尘污染,比较严重的是露天存放的石刻,其表面通常覆盖有灰尘及层状风化产物。②水锈结壳,露天存放过的石质文物,其表面形成的一层结壳(多为钙质)。③人为污染,不仅指人为涂鸦、书写和烟熏等原因导致的石质文物表面污染现象,由于对文物本体进行保护而引起的变色与污染,①比如为了加固断裂部位而采用铁箍或铁质扒钉等,由于锈蚀从而导致的文物表面变色,以及不正当涂刷导致的变色,同时归入该类病害。该石碑属露天保存,表面变色与污染主要有大气及粉尘污染、水锈结壳、历史修复材料。

3.3 裂隙

石质文物裂隙一般分为三种类型:第一种是浅表性风化裂隙,这类裂隙是沿石材纹理发育的,一般比较细小,进入石刻的内部浅,多是由于自然风化及溶蚀现象所导致;第二种是机械性裂隙,是指受到外力扰动、受力不均匀、地基的沉降、石材自身构造等因素,深入石质文物的内部,引起的开裂现象,但不包括伴随有明显位移的断裂,严重时会威胁到石刻的整体稳定;第三种是原生性构造裂隙,是石质文物石材本身存在的,其特点是裂隙闭合、裂隙面平整、多成组出现。②该处石质文物的裂隙有机械性裂隙和浅表性裂隙。

3.4 机械损伤

主要指在外力作用如撞击、倾倒、跌落、地震及地基沉降、受力不均等因素的影响下,发生的石质文物断裂与残损。因修复材料选配、操作工艺不当以及周边环境不良等多种因素,致使修复好的石碑再次断裂。③

3.5 表面风化

《明岐阳王神道碑》表面有大小、深浅不一的孔洞,形成类似虫洞的形态,这其实是石质文物表面溶解、胶质流失导致的软质夹杂物脱落,在石质文物上形成孔洞的风化现象。石质文物在雨水的冲刷作用下,其表面形成了坑窝状或沟槽状,这是石质文物的溶蚀现象,酸性降雨会使溶蚀加剧。

3.6 历史修复材料锈蚀

《明岐阳王神道碑》由于经历多次的不当修复,且保存于室外,锚杆锈蚀严重,且锈蚀物易随地下水等渗入石材毛细孔,导致石材颜色发生改变,石材内部可溶盐增多,迅速加快石材的劣化。

4 抢险保护实施依据及工作原则

4.1 抢险保护实施依据

清《明岐阳王神道碑》的抢险保护工作严格按照以下法律法规、文件以及协议执行,有《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国文物保护法实施细则》《文物保护工程管理办法》《中国文物古迹保护准则》《清代〈明岐阳王神道碑〉抢险保护合同书》。

4.2 工作原则

①保持石碑的历史真实性和艺术性,不随意臆造或创造;②最小干预原则:只要不影响石碑的结构稳定性,尽可能多地保留原来的形貌及结构;③可辨识性:修复部位可识别,但要进行协色处理,保持整体的观赏性和完整性;④可再处理性:所做的任何保护修复处理都可以去除,而不影响和损坏石质文物的原始材料,不影响以后的再次处理;⑤材质的协调与兼容性:所使用材料可重复操作,与石碑原来的制作材料相兼容。

5 抢险保护修复工艺流程

5.1 石质文物的清洗

石质文物的清洗选用对石碑无腐蚀、清洗后无残留的溶剂,通过清除石碑表面的污染物,可以打开石碑气孔,恢复石碑微孔隙的水蒸气流通,还可以去除部分有害于石碑的物质,特别是各种盐类,为随后的维修和保护处理做准备,例如提高石碑对保护剂的吸收率和吸收深度等。现场采用刷洗,手术刀剔除,去除了表面尘土、胶状物和部分硬结物。对于表层含有有机油質附着物,生物污染及较厚低强度垢层的,现场选用饱和蒸汽设备对试验区域进行清洗,经试验饱和蒸汽清洗可以驱散油类物质,提高对石材孔隙中污垢及重度生物污染物的去除率。所有石碑断块清洗完成后,石碑表面及孔隙内污染物被有效清除,恢复了石碑外观,孔隙结构也被打开,清洗效果较为明显,为下一步保护防护打下了基础。同时在清洗过程中保留了部分污染物在石碑中留下的痕迹,使其外观仍具有一定的沧桑感,整个清洗工作符合设计要求。

5.2 现场脱盐保护

将脱盐纸均匀贴敷在石刻表面,脱盐纸干燥后,由于脱盐纸的毛细作用力,石碑内部的可溶盐分被带到了脱盐纸表面。待脱盐纸完全干燥后,将脱盐纸剥离,再次在石刻表面敷贴脱盐纸,继续脱盐。每次剥离脱盐纸时,留取同一部位同样大小的样品,浸泡于纯净水中,取浸泡液用电导率仪检测脱盐电导率值,脱盐的过程可见,干燥后的脱盐纸表面很干净。经过3次脱盐后,浸泡液电导率值趋于稳定,电导率为30微西每厘米左右(图4)。

5.3 加固和粘接

粘接锚固加固是在石质文物断裂面植入相应直径的钢筋,用钢筋胶粘接加固。锚固力愈大锚杆作用愈可靠,锚固效果愈好。这里我们选用埋藏式锚固进行连接,锚杆选用不锈钢螺纹杆,其抗拉力应满足石质文物修复的抗拉力要求(图5~图8)。

①对原有钻孔处的填充材料使用电钻、热烘枪等工具进行机械去除,去除时应十分小心,切不可损伤文物本体。去除后用安全的有机溶剂冲洗钻孔内部,彻底清除表面污染物,再使用环氧树脂胶泥填补钻孔内的裂隙进行加固。②使用量尺、水平仪等工具,在断碑截面测量并确定出其中心位置,结合原有修补填充孔洞,选择最适宜的钻孔位置,再在两相对应的断截面标识出粘接区域。用对应钻头在断裂面打孔,再用清水对其冲洗,彻底清除孔洞中的灰尘和污物,清理黏结面,最后用无水酒精和热风机待干燥后进行下步处理。③分别在石质文物表面和待粘接表面均匀涂上爱牢达胶泥,并在插入锚杆的孔洞中灌入胶泥固定,置待24小时,粘接剂完全固化后方可去除支顶装置,随后用水硬石灰封闭裂隙,保护内部环氧胶泥和环氧树脂不受雨水和阳光的侵蚀,延长使用寿命,同时还能改善外观,最后对填缝处进行适当修饰。

5.4 封护

由于石碑置于室外,露天保存,为了延缓其风化,需进行封护处理。将PELICOAT封护剂灌入喷壶中,喷壶嘴距离石碑1~2厘米,由下而上喷淋。喷淋时,确保第一遍浸渍充分,但不挂流;15~20分钟后再喷淋第二遍。喷淋后进行滴水试验,效果较好。

6 总结

清代《明岐阳王神道碑》抢险保护工作在经过前期病害调查、保护方案专家论证通过的基础上,于2020年9月组织专业团队对石碑进行了表面除尘、污染物清洗、历史修补去除、纸浆脱盐、加固和粘接石碑断面以及表面封护等一系列技术工作后,石碑的损毁危险和碑体主要病害得以消除,石质抗力强度得到增强,原先碑身形貌得到恢复,达到预定抢险保护的目标(图9)。