兼并战争的预言

——《孙子兵法》中的“入人之地”理论

于 磊

(中国人民解放军海军潜艇学院,山东 青岛 266199)

被誉为“百代谈兵之祖”(1)永瑢等:《四库全书总目》,北京:中华书局,1965年版,第836页。的《孙子兵法》,对中国军事理论乃至中国传统文化产生了深刻的影响,其价值已非简单的“世俗所称师旅,皆道《孙子》十三篇”(2)司马迁:《史记》,北京:中华书局,1982年版,第2168页。的兵书所能涵盖。目前学界对《孙子兵法》的研究似乎达到“观止矣”的程度。如果说安德烈·科尔维兹、威廉·麦克尼尔、杰弗里·帕克等人所标榜的“新军事史”是要弥补传统军事史研究对社会因素关注的不足,那从一个相反的角度来看,忽略、淡化军事思想在推动战场变革,进而引发社会新现象时所具有的特殊意义,同样会陷入军事与社会断为两截的误区。虽然历史上曾有质疑,但《孙子兵法》诞生于“古今一大变革之会”(3)王夫之:《读通鉴论》,北京:中华书局,2002年版,第954页。的春秋战国之交,基本上为世人所认可。唐杜牧《注孙子序》有言:“自武死后凡千岁,将兵者有成者,有败者,勘其事迹,皆与武所著书一一相抵当,犹印圈模刻,一不差跌。”(4)杜牧:《樊川文集》,上海:上海古籍出版社,1978年版,第151页。《孙子兵法》中并未正面预言“强兵并敌”(5)司马迁:《史记》,第694页。为尚的战国时代,但“十三篇”所做的前瞻性理论探索,与“三家分晋”(6)案:广义上的“三家分晋”,一般被视为战国之世的开启。目前的军事史学者,也将其视作由“争霸”至“兼并”的转折。参见黄朴民:《晋阳之战——从争霸到兼并的转折》,《文史天地》2013年11期,第7-8页。之后的战场形势“印圈模刻,一不差跌”。其中,尤其值得关注的是“入人之地”理论。

顾名思义,“入人之地”即进入他国之地,所探讨的是深入敌境作战的一系列原则与方法。“入人之地”在《孙子兵法》中有不同的名称,如“入人之地”(7)曹操等注:《十一家注孙子校理》,北京:中华书局,2012年版,第293页。、“深入诸侯之地”(8)曹操等注:《十一家注孙子校理》,第318页。、“为客之道”(9)曹操等注:《十一家注孙子校理》,第319页。等,主要见于《作战篇》《行军篇》《九地篇》《用间篇》等。虽说这种理论开创于《孙子兵法》,战场上深入敌境之举却已经有了较长的历史。如奠定华夏民族之基的“涿鹿之战”,以前辈学者“三大氏族集团”的观点来看,“征师诸侯,与蚩尤战于涿鹿之野”(10)司马迁:《史记》,第3页。以及之后的“东至于海,登丸山,及岱宗”(11)司马迁:《史记》,第6页。,实际上就是华夏族深入其他氏族集团腹地的军事行动。著名的“牧野之战”,也是周军在孟津会师之后,以每日约行进40里的速度,用6天的时间直抵商郊牧野而展开的战争(12)罗琨、张永山:《中国军事通史》(第1卷),北京:军事科学出版社,1998年版,第233页。。然而,以上战争终究还是停留于《唐太宗李卫公问对》记载的“以小术而胜无术”(13)骈宇骞等译注:《武经七书》(下),北京:中华书局,2007年版,第530页。的阶段,并不能对战争整体产生更为深刻的影响。英国“剑桥学派”的昆廷·斯金纳(Quentin Skinner)认为,任何思想与思想家都“深深卷入他那个时代的政治性和地方性争论之中”,故思想体系体现出何种特定意图,依赖于何种特定条件,为解决何种特定问题而发,应当是研究时首先解决的问题(14)张新刚、王涛:《剑桥学派与思想史研究——采访昆廷·斯金纳教授》,《史学理论研究》2018年第3期,第136-145页。。所以,在分析《孙子兵法》“入人之地”理论之前,需要对其形成的背景做一番考察。

一、“入人之地”理论形成的背景

春秋时期是中国历史上一个重要的“变革时期”。虽然对于各个方面的“新现象”,学者们已言之甚详,但在现有的史料基础上,想要将“由旧至新”的过程进行较为具体的呈现,经常会遇到很多复杂的情况。如军事领域,我们既可以看到战事的空前频繁,军队规模的持续扩大,步兵开始成为战场的主力等新的社会现象,感慨春秋军事的进步,却又不得不重视这样的事实:距离战国已不足一百年(公元前527年),晋国荀吴在攻打鼓国时,仍在推行“率义不爽,好恶不愆,城可获而民知义所”的“古兵法”理念。他拒绝了部分试图投降的鼓国人,“使鼓人杀叛人而缮守备”。在围困三个月之后,仍置请降的人于不顾,反而鼓励敌人“犹有食色,姑修而城”,直至鼓国人“告食竭力尽,而后取之”(15)孔颖达:《春秋左传正义》,阮元校刻:《十三经注疏》(嘉庆刊本),北京:中华书局,2009年版,第4511页。。故分析“入人之地”理论形成的原因,尚需在社会生产方式、社会阶层变化等传统视角外,寻求更为直接的切入点。我们可从以下三个方面进行分析:

第一,交通发展使地理因素成为军事领域的重要内容,这为“入人之地”的探索提供了支持。史书记载,周王室为了维护统治,曾进行大规模的“周道”建设活动,春秋时期道路不修已经成为政治衰败的标志之一。从《国语·晋语》的“以启东道”,《左传·定公五年》的“秦子蒲、子虎帅车五百乘以救楚”等记载来看,险峻的太行山、秦岭等地已可通行车辆。陆路交通建设之外,水路建设的记载也出现于典籍中,吴王夫差建邗沟以伐齐的史事即为例证。步入工业时代之前,较为有限的生产力与科技水平使人们更多时候无法“天堑变通途”,但交通发展的进步,足以引起人们思想观念的变化。在军事上,地理与军事之间的关系被认真思考,一些具有“军事地理学”意义的观念发展起来,其内容包括:一、地理因素与战事的成败密切相关,“地之道也,将之至任,不可不察也”(16)曹操等注:《十一家注孙子校理》,第277页。;二、地理与军事活动之间存在着规律性,“军之道,冬军军于高者,夏军军于埤者,此其胜也”(17)张家山二四七号汉墓竹简整理小组编:《张家山汉墓竹简[二四七号墓]》(释文修订本),北京:文物出版社,2006年版,第162页。;三、沼泽、山林等复杂地形,也需纳入到作战指挥的视野里,“料敌制胜,计险厄远近,上将之道也”(18)曹操等注:《十一家注孙子校理》,第282页。。总之,地理与军事的关系愈发密切。这带来的不单单是知识上的丰富,更是理念上的转变,鼓励着人们思考如何长途奔袭,在相对“陌生”的环境下作战。

第二,以城池为中心的边境防御体系的缺陷,促使“入人之地”成为时人所关注的话题。有学者指出,春秋以来,随着争霸兼并战争的深入,各个诸侯国出现了筑城运动的高潮(19)《中国军事史》编写组:《中国历代军事工程》,北京:解放军出版社,2005年版,第30页。。事实上,当时筑城并非仅仅为了军事防御,就其目的而言可分为六类:一、扩大疆域版图,“梁伯益其国而不能实也,命曰新里,秦取之”。“十九年春,遂城而居之。”(20)孔颖达:《春秋左传正义》,第3927、3928页。二、对子嗣、臣下进行封赏,“郑庄公城栎而置子元”“齐桓公城榖而置管仲”(21)孔颖达:《春秋左传正义》,第4475页。。三、政治外交上的手段,“诸侯城楚丘而封卫焉”(22)孔颖达:《春秋左传正义》,第3888页。。四、迁徙民众,“楚子使薳射城州屈,复茄人焉;城丘皇,迁訾人焉”(23)孔颖达:《春秋左传正义》,第4584页。。五、用于军事进攻,“会于戚,谋郑故也。孟献子曰:‘请城虎牢以逼郑。’……遂城虎牢,郑人乃成”(24)孔颖达:《春秋左传正义》,第4188页。。“成叛于齐。武伯伐成,不克,遂城输。”(25)孔颖达:《春秋左传正义》,第4722页。六、边境防御,“冬,吴伐楚,入棘、栎、麻,以报朱方之役。楚沈尹射奔命于夏汭,咸尹宜咎城钟离,薳启强城巢,然丹城州来”(26)孔颖达:《春秋左传正义》,第4421页。。这类情况中,还包括对现有城池的进一步修缮:“冬,臧宣叔令修赋、缮完、具守备。”(27)孔颖达:《春秋左传正义》,第4109页。可见,春秋时期筑城的动机是复杂的,对“筑”“城”“塞”等见于史册的数量加以统计,尚不能直接说明城池是否已经成为守卫边境、抵御入侵的有效手段。相反,到春秋晚期,对城池防御缺陷的反思,却成为值得关注的社会现象。

子常必亡郢,苟不能卫,城无益也。古者天子守在四夷。天子卑,守在诸侯。诸侯守在四邻。诸侯卑,守在四竟。慎其四竟,结其四援,民狎其野,三务成功,民无内忧,而又无外惧,国焉用城?今吴是惧而城于郢,守已小矣。卑之不获,能无亡乎?昔梁伯沟其公宫而民溃。民弃其上,不亡何待?(30)孔颖达:《春秋左传正义》,第4567页。

但在具体措施方面,沈尹戌却提出以调动边境地区的“作战潜力”,建立一套防卫系统的新式御敌理念,其中包括提高边境军队的应敌能力,“明其伍候”“完其守备,以待不虞”;完善城塞堡垒,“险其走集”;加强边境地区的军民联系,“亲其民人”;强化土地管理,“正其疆埸,修其土田”;改善与邻国的关系,“信其邻国,慎其官守,守其交礼,不僭不贪,不懦不耆”(31)孔颖达:《春秋左传正义》,第4567页。等。历史证明了沈尹戌的卓识,在他向囊瓦进言一年后,“吴人踵楚,而边人不备,遂灭巢及钟离而还”(32)孔颖达:《春秋左传正义》,第4574页。。12年后,吴国大举伐楚,自州来至柏举再至郢,深入约600多公里,一路攻打没有受困于坚城。吴国对楚国作战取得辉煌的战果之后,又对齐国发动艾陵之战。这场战役中,吴军自汶水至艾陵,侵入齐国境地约110多公里。这说明在敢于深入作战的敌人面前,城池并不能起到太强的防御作用,其缺陷是无法弥补的。因此,必然出现的结果是,对“入人之地”的思考在强大的诸侯国之间引发共鸣。

第三,“将”这一群体主体意识的提高,构成“入人之地”理论出现的内在动力。学界一般认为,“文武分途”开始于战国,其源头可以上溯至春秋晚期(33)白钢主编:《中国政治制度通史》(第二卷),北京:人民出版社,1996年版,第564页。。应当说,“将”地位的变化是漫长而复杂的。从春秋中后期的一些资料记载来看,一方面,对“将”轻视的现象依然存在,甚至一些军事力量强大的诸侯国亦是如此。如《左传·昭公二十二年》记载,面对即将来犯的齐国军队,莒国的苑羊牧之提出对策:“齐帅贱,其求不多,不如下之。”(34)孔颖达:《春秋左传正义》,第4560页。又如,吴国公子光在分析楚军问题时说:“帅贱多宠,政令不壹。”(35)孔颖达:《春秋左传正义》,第4566页。这种敌对国家的言论或许存在夸大之处,但齐、楚两国先后被人指出同样的将帅地位低贱的问题,不能视为一种偶然。《史记·司马穰苴列传》里也透露出相似的信息:晏婴称穰苴为“田氏庶孽”,司马穰苴亦自称“臣素卑贱”“人微权轻”(36)司马迁:《史记》,第2157页。。但另一方面,在战事日益频繁、战况日趋扩大的背景下,“将”主动要求更大权力的情况开始增多。《史记》所详述的两个著名事件“司马穰苴斩庄贾”“孙武斩吴王美人”,均反映出“将”在主体意识上与以往的不同。可以想见,一边是独立性与自我意识日益增长后呼吁对“自我身份”的重新定位,一边是依旧存在的抱残守缺的旧观念。这种矛盾博弈的结果,必然会引发有关“将”之地位、权责、能力等问题的全盘思考。今本《孙子兵法》“选将”被置于“庙堂之计”的首要位置,所谓“计者,选将、量敌、度地、料卒、远近、险易,计于庙堂也”(37)曹操等注:《十一家注孙子校理》,第1页。。可以说,孙子庞大理论体系中的重要基石之一,就是对“将”身份意识的界定。这不仅是基于战争规律所得出的结论,也是对春秋晚期军队建设弊病的“大声疾呼”,无疑具有鲜明的时代性。而“入人之地”从战场实践升格为理论思想,其实质就是建立在这种变化的基础之上:如果军队统帅的主体意识尚未提高,就不可能对深入敌境作战进行细致地探讨。

综上可见,“入人之地”理论的出现,充分体现出一种新的军事理论形成所需的“必要条件”:技术进步引发的“新观念”,战场形势的变化亟待新的战法,一个崛起的群体带来强烈的革新意识。当然,“必然条件”之外的“个人因素”也是不能忽视的。约翰·基根(John Keegan)在《战争史》中,以大量的笔墨剖析“拿破仑战争”与克劳塞维茨思想诞生的关系(38)[英]约翰·基根:《战争史》,北京:商务印书馆,2010年版,第18-22页。。而据《史记》记载,“西破强楚,入郢,北威齐晋,显名诸侯,孙子与有力焉”(39)司马迁:《史记》,第2162页。。孙武直接参与指挥了吴国崛起之后众多的军事行动,其中就包括几次经典的“入人之地”作战。依据先秦典籍“即其称为某氏者,或出自其人手著,或门弟子始著竹帛,或后师有所附益,但能不失家法,即为某氏之学”(40)余嘉锡:《古书通例》,北京:中国人民大学出版社,2004年版,第191页。的成书特点,今本《孙子兵法》明显受到这种军事实践的影响,也包含对于诸如“柏举之役”等的“战后反思”。戚继光与其《练兵实纪》之间的那种“以此书考其守边事迹,无不相符”(41)永瑢等:《四库全书总目》,第840页。关系,在孙武与《孙子兵法》十三篇中同样存在。

二、“入人之地”理论的内容

清代魏源在《孙子集注序》中曾经提出过关于《孙子兵法》的经典论断:“故夫经之《易》也,子之《老》也,兵家之《孙》也,其道皆冒万有,其心皆照宇宙,其术皆合天人,综常变者也。”(42)魏源:《魏源全集》(第12册),长沙:岳麓书社,2011年版,第232页。《孙子兵法》思想体系庞大,其各个理论往往环环相扣,层次分明,“入人之地”也是如此。

首先,是关于其可行性的论述。先秦兵家并不讳言“主动进攻”。只不过在“古兵法”占据主导地位的时代,是否发动战争往往体现“据道依德,本仁祖义”(43)永瑢等:《四库全书总目》,第836页。的精神。相较而论,春秋中后期兵学家对战争可行性的总结更为全面、具体,《孙子兵法·形篇》的“度、量、数、称、胜”,《国语·越语》的“持盈、定倾、节事”,《盖庐》的“以德攻者”的十种情况,就是其中代表。作为在彼时战场上尚未大规模出现的一种“战法”,“入人之地”是否值得推行,孙子给予深入分析。其一,虽未明言战争中兵力的多寡,但一般情况下,己方应当有着人数兵力上的优势,在此前提下制定出或“攻”或“守”的战术指挥原则:

不可胜者,守也;可胜者,攻也。守则不足,攻则有余。善守者,藏于九地之下;善攻者,动于九天之上,故能自保而全胜也。(44)曹操等注:《十一家注孙子校理》,第89-90页。

其次,“入人之地”不可忽视的基础在于物质层面的保障,由此引发《孙子兵法》“取用于敌”的理念:“掠于饶野,三军足食。”(45)曹操等注:《十一家注孙子校理》,第309页。所“掠”者,不仅仅指粮草,“食敌一钟”“芑秆一石”(46)曹操等注:《十一家注孙子校理》,第45页。,也包括敌方的装备与人员,“更其旌旗,车杂而乘之,卒善而养之”(47)曹操等注:《十一家注孙子校理》,第48-49页。。按照这种思路,可以发现,深入作战实质上是将本国的战争负担降至最低的一种方式:

善用兵者,役不再籍,粮不三载。取用于国,因粮于敌,故军食可足也。国之贫于师者远输,远输则百姓贫。近于师者贵卖,贵卖则百姓财竭,财竭则急于丘役。力屈、财殚,中原内虚于家。百姓之费,十去其七;公家之费,破军罢马,甲胄矢弩,戟楯蔽橹,丘牛大车,十去其六。(48)曹操等注:《十一家注孙子校理》,第41-44页。

此段记载中,《孙子兵法》一书巨细无遗地呈现了彼时战争中所可能出现的各类“消耗”,包括战场上武器装备的丧失、损耗“破军罢马,甲胄矢弩,戟楯蔽橹”,后勤上的沉重压力——不仅仅是军粮、器物“丘牛大车”,更主要的是民力。其特别指出,长时间的战争必然会带来社会矛盾的激化,“近于师者贵卖,贵卖则百姓财竭,财竭则急于丘役”。经过《孙子兵法》的阐发,“入人之地”具备了充分的可行性,成为一种成本较小、应大力提倡的作战理念。

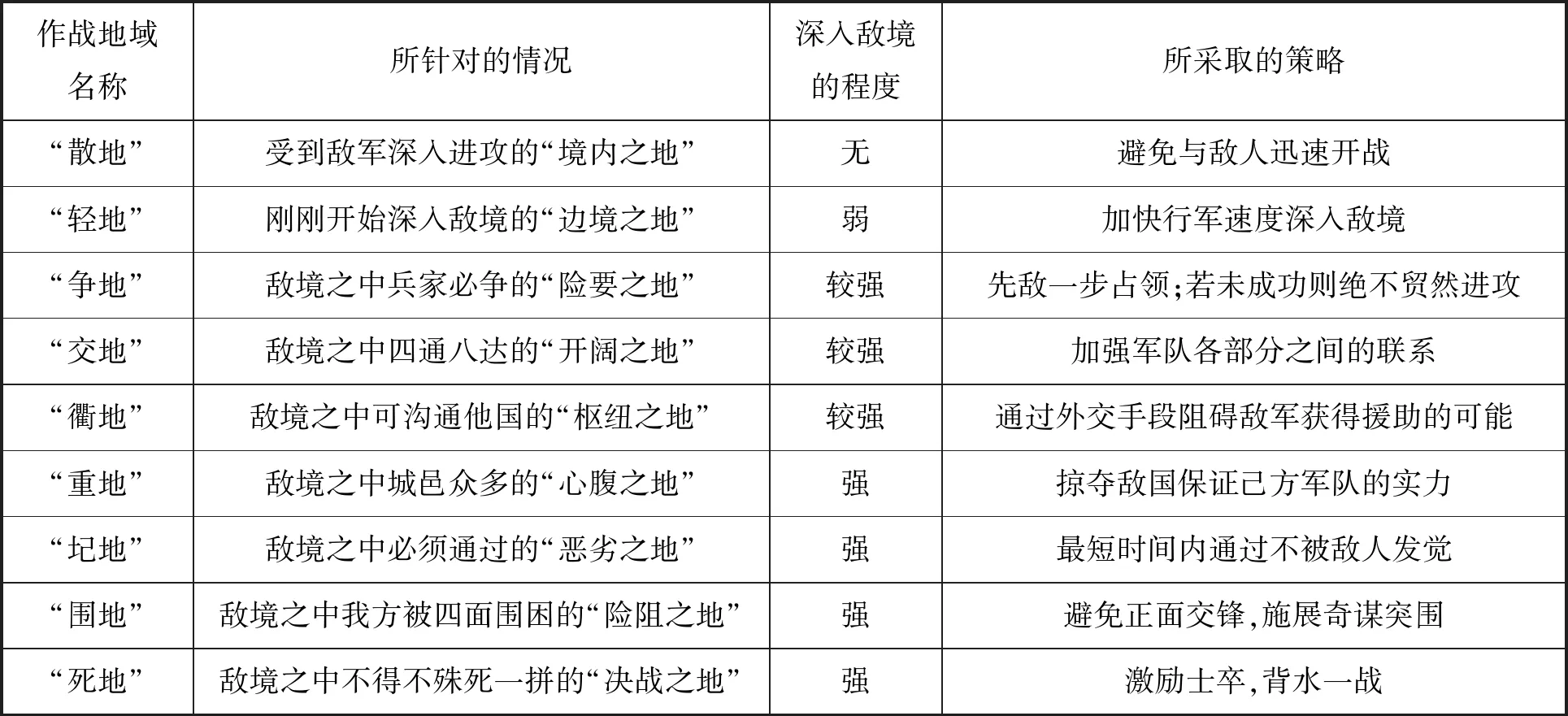

再次,有关不同情况下的战术选择。《孙子兵法·九地篇》依据深入敌境程度的差异,划分出九种不同的作战地域:散地、轻地、争地、交地、衢地、重地、圮地、围地、死地,进而围绕每一种情况提出了不同的战术策略。具体内容可见表1:

表1 《孙子兵法》对深入敌境作战的九种情况分析

可见,《孙子兵法》展现出一套完整而系统的作战理论,大体上关注到了深入敌境、临敌作战之际所可能遇见的各类情况。值得注意的是,其间还完整呈现出了敌我双方的形势变化:最初“散地”“轻地”之时,敌方占据着作战的主动权;从“争地”开始,我方开始掌握主动权,并在“重地”“圮地”阶段达到顶点;而接下来的“围地”“死地”,我方形势愈发严峻,意味着敌方开始反攻。众所周知,《孙子兵法》基本的思维模式是阴阳对立统一,所谓“《孙子兵法》之基本哲理,亦在于道化二元……‘常’与‘变’,‘正’与‘奇’,‘实’与‘虚’,‘静’与‘动’,‘守’与‘攻’,‘合’与‘分’等”,“孙子所言谋略、形势、攻守、奇正、虚实等等思想,不外乎在于从知与行当中确立敌我的变化关系,并在敌我不断的消长变化中,获得知胜之道”(49)陈伯适:《孙子兵法研究》,台北:文史哲出版社,2006年版,第114-115页。。“入人之地”理论将此特点展现得淋淋尽致,可以说是深入体会《孙子兵法》思想的重要窗口。

最后,有关战争取胜“核心精神”的总结。一般而言,任何军事理论都无法回避“理论联系实际”的问题。繁复晦涩的陈说,往往会带来拘牵弥甚、检谱角牛氐之弊。克劳塞维茨在回顾《战争论》的撰写时说:“因此在实际生活园地里,也不能让理论的枝叶和花朵长得太高,而要使它们接近经验,即接近它们固有的土壤。”(50)[德]克劳塞维茨:《战争论》,北京:商务印书馆,1991年版,第17页。《孙子兵法》千百年来为世人所推崇,绝不仅仅是因为其理论的深奥,更在于其现实指导性。在反思、归纳“入人之地”各种形势下的战术原则后,《孙子兵法》强调最为关键之处在于:

凡为客之道:深入则专……投之无所往,死且不北;死焉不得,士人尽力。兵士甚陷则不惧,无所往则固。深入则拘,不得已则斗。是故,其兵不修而戒,不求而得,不约而亲,不令而信,禁祥去疑,至死无所之。吾士无余财,非恶货也;无余命,非恶寿也。令发之日,士卒坐者涕沾襟,偃卧者涕交颐。投之无所往者,诸、刿之勇也。(51)曹操等注:《十一家注孙子校理》,第308-313页。

“入人之地”成败的关键何在?一言以蔽之,即在极端恶劣的环境之下,全军上下形成的凝聚意志、奋力一战的精神状态。当然,“不修”“不求”“不约”“不令”等词汇也生动地展示出实现这一目标的艰难。毕竟,从理论上讲,这是有悖于人情的事情:“吾士无余财,非恶货也;无余命,非恶寿也。”值得注意的是,“令发之日,士卒坐者涕沾襟,偃卧者涕交颐”,《孙子兵法》也暗示了一点,即除了“身陷死地”的客观情况之外,还需要将领适时现身,给予士卒正面的感召,即必须使其体会到死境中“生的希望”。将领如果有能力达到这个层面,就会像牧羊人自如地驱赶羊群般掌控自己的军队,并激发出其全部的战斗潜力:

深入诸侯之地,而发其机,焚舟破釜,若驱群羊,驱而往,驱而来,莫知所之。聚三军之众,投之于险,此谓将军之事也。(52)曹操等注:《十一家注孙子校理》,第318-319页。

上述观点再进一步深入分析,就衍生出对后世影响深远的“投之亡地然后存,陷之死地然后生”(53)曹操等注:《十一家注孙子校理》,第318页。的理念。可见,“入人之地”理论在《孙子兵法》思想体系中占据重要地位。

一直以来,作为一部兵家典籍,《孙子兵法》能在中国历代独享大名,重要的原因在于,其微词奥义可以带来思想观念的拓展与思维方式的启发。《孙子兵法》中“入人之地”理论,可以真切让人体会到前后相承、步步深入、圆融无间的体系性。而从古代军事发展的角度来看,《孙子兵法》对“入人之地”的探讨,本质上是一种对旧式作战方式乃至战争准则的否定,这对“将”这一群体主体意识的形成,与下一历史阶段中军队的建设发展,均产生了积极的影响。值得注意的是,“入人之地”理论所对应的是以“强兵并敌”为目标的兼并战争,其根本上并不服务于春秋以来霸主模式之下“不尚兼并”的战争(54)对春秋时期霸主政治模式下战争形式的总结,见晁福林:《春秋战国史丛考》,苏州:苏州大学出版社,2015年版,第68页。。可以说,“入人之地”理论直接“预言”了日后中国主要的战争形态。当然,正所谓“前修未密”,相较于其战斗、战术层面的巨细无遗,深入敌境之后如何进一步取得整场战役的胜利,并实现最终的战略目标,《孙子兵法》留有“言之未尽”的遗憾。

三、“入人之地”理论的发展与影响

《孙子兵法》中的“入人之地”,因其理论的深刻性与极强的现实意义,在战国时期得到广泛传播。首先,纵观整个战国之世,对“入人之地”成功践行的战例屡见于史册。简而言之,从早期的桂陵之战、马陵之战,到中期的燕伐齐之战、秦伐楚之战(55)此战即《史记》所载,秦昭王二十九年(公元前278年),白起“攻楚,拔鄢、邓五城。其明年,攻楚,拔郢,烧夷陵,遂东至竟陵”。见司马迁:《史记》,第2331页。,乃至最后秦统一过程中的秦灭齐之战,都是很好的例证。特别值得一提的是秦伐楚之战,这场战争秦军之所以获取胜利,史籍记载如下:

起所以得引兵深入,多倍城邑,发梁焚舟以专民,以掠于郊野,以足军食。当此之时,秦中士卒,以军中为家,将帅为父母,不约而亲,不谋而信,一心同功,死不旋踵。(56)刘向集录:《战国策》,上海:上海古籍出版社,1985年版,第1188页。

对此略加分析,就可以看出白起所采取用的战法理念,与《孙子兵法》中“入人之地”的论述高度契合:“引兵深入,多倍城邑”,对应的是《孙子兵法》所说的“重地”,而“重地则掠”(57)曹操等注:《十一家注孙子校理》,第302页。,即掠夺敌国保证己方军队的实力,白起恰恰也是这样做的,“掠于郊野,以足军食”。同时,作为深入敌境程度极“强”的一种情况,“重地”之时无疑需要将领充分激发出军队的战斗潜力。而白起的做法,几乎与上述《孙子兵法》对此的论述如出一辙。

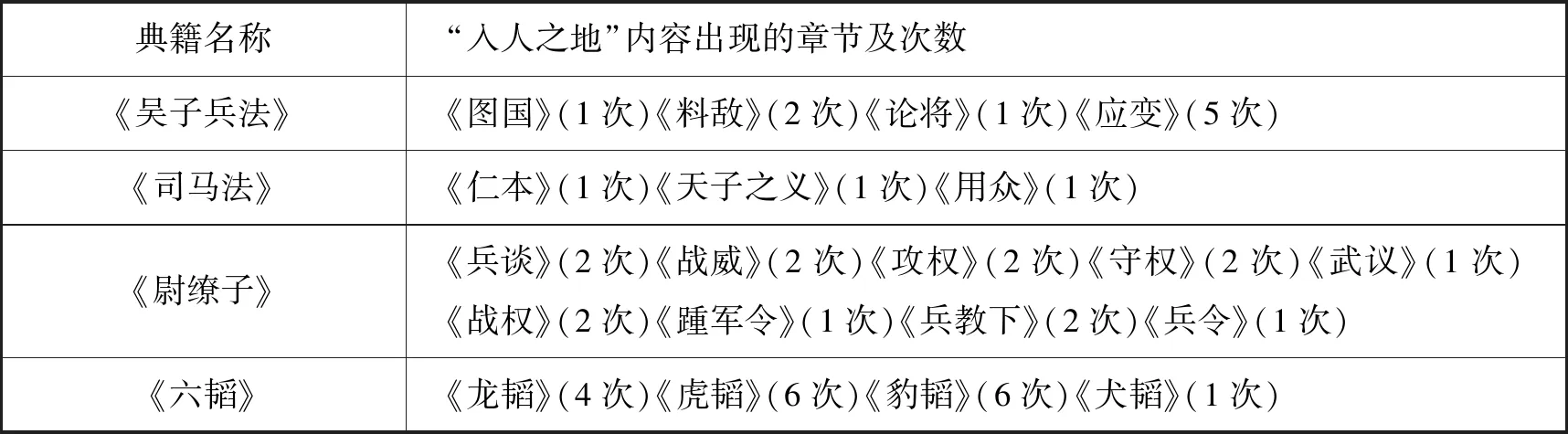

其次,在理论层面,战国时期很多兵家对“入人之地”表现出浓厚的兴趣。在流传至今、彼时最具代表性的兵学典籍中,都可以找到与之相关的论述(58)目前所面世的出土文献中,也可以看到“入人之地”理论的印记。例如,《孙膑兵法》中《主客之分》一章,专门论述了这一问题。。甚至随着兼并战争的深入发展,这一理论受到的关注程度更是“有增无减”(59)依据学界当下的主流观点,本文将《吴子兵法》《司马法》《尉缭子》《六韬》等按照时间的先后顺序排列,由此可以看到兵家对“入人之地”问题探讨的大体趋势。。对此可见表2的总结:

表2 战国主要传世兵书论及“入人之地”处

总之,在“战场实践”与“理论关注”的交互影响下,面对战场上的新形势,如各国军队规模的空前扩大、军事防御能力的增强、机动能力的提高、后勤运输的逐步发展等,“入人之地”理论得到了发展与完善。具体而言,包括三个方面的内容:

第一,通过对战场形势的进一步细化,总结出“入人之地”时更加细致的作战原则。比如,深入敌境后,首先要攻击的是敌方极具战略意义的城邑与交通要道。《尉缭子》曰:

卒聚将至,深入其地,错绝其道。栖其大城大邑,使之登城逼危,男女数重,各逼地形,而攻要塞。据一城邑而数道绝,从而攻之。(60)骈宇骞等译注:《武经七书》(上),第223页。

即便此类目标在攻取时存在着切实的困难,如城池规模大,“大城大邑”;常规部队外有数量可观的后备人员,“登城逼危,男女数重”等,但鉴于其不可替代的战略地位,这些城邑与交通要道仍是需要攻取的。

又如,依据“地”“城”“人”三要素,对不同情况的国家进行划分,在深入敌境时采取不同的策略与方法。《尉缭子》记载:

凡兴师……地大而城小者,必先收其地;城大而地窄者,必先攻其城;地广而人寡者,则绝其阨;地狭而人众者,则筑大堙以临之。(61)骈宇骞等译注:《武经七书》(上),第289页。

第二,通过对战术指挥领域内诸多理论的完善,为解决“入人之地”时所可能面临的各种复杂问题提供保障。比如,深入敌境后,行军的迟速必须有明确的要求。《司马法》曰:

军旅以舒为主,舒则民力足。虽交兵致刃,徒不趋,车不驰,逐奔不逾列,是以不乱。军旅之固,不失行列之政,不绝人马之力,迟速不过诫命。(62)骈宇骞等译注:《武经七书》(上),第154页。

当然,这种分析带有春秋以来“车战”的印记,但行军“不失行列”的精神并没有因为日后“车战”地位的变化而消亡,相反却贯穿于整部中国古代战争史中。考虑到屡见于史籍里的那些因过度追求行军速度而出现“阵坏”“阵乱”“阵溃”,并进而导致失败的战例,就不能简单地认为上述观点有胶柱鼓瑟之嫌。

又如,深入敌境后,军队统帅必须保证各部之间的信息畅通。对此,《六韬》记载尤为详细:

武王问太公曰:“引兵深入诸侯之地,三军卒有缓急,或利或害。吾将以近通远,从中应外,以给三军之用,为之奈何?”

太公曰:“主与将,有阴符。凡八等:有大胜克敌之符,长一尺;破军擒将之符,长九寸;降城得邑之符,长八寸;却敌报远之符,长七寸;誓众坚守之符,长六寸;请粮益兵之符,长五寸;败军亡将之符,长四寸;失利亡士之符,长三寸。诸奉使行符,稽留者,若符事泄,闻者告者,皆诛之。八符者,主将秘闻,所以阴通言语,不泄中外相知之术。敌虽圣智,莫之能识。”武王曰:“善哉!”(63)骈宇骞等译注:《武经七书》(下),第424-425页。

此处值得注意的,这不仅仅是对各种兵符及其用途如指诸掌般的总结,更可见战国之世战场上的“呼吁”:“吾将以近通远,从中应外,以给三军之用。”换而言之,在大规模兼并战争的时代,主动进攻之际,特别是深入到敌国的领土中,如何实现各部之间的协同作战,成为兵家们关注的重要议题。“入人之地”思想及以之为指导的军事行动,促成了兵家理论的完善。这绝非夸大之辞,可以看到,战国的兵家们已经开始“换位思考”,如果“入人之地”的是敌军,则将如何应对?《吴子兵法》记载曰:

敌人远来新至,行列未定,可击;既食未设备,可击;奔走,可击;勤劳,可击;未得地利,可击;失时不从,可击;涉长道后行未息,可击;涉水半渡,可击;险道狭路,可击;旌旗乱动,可击;陈数移动,可击;将离士卒,可击;心怖,可击。(64)骈宇骞等译注:《武经七书》(上),第103页。

《孙子兵法·九地篇》是以主观“进攻者”的角度展开论述,而《吴子》则是以主观“反击者”的立场进行分析,相较而论,后者对“敌情”掌握的要求更加具体、强烈。理论在发展过程中常见的“后出转精”现象,此中体现得极为明显。

第三,通过对“义战”理念的运用,使得在《孙子兵法》时期尚主要停留于战术层面的“入人之地”理论,在战役、战略的方面得到完善。由此,一种战术、战役、战略兼备的体系得以形成,其核心思想在于:深入敌国境内,若仅凭军事手段,只能取得战术上的一时胜利,难以获得对战役全局的把握,更遑论最终战略目标的实现,因而“军事进攻”需要与“政治策略”相结合。首先,要明确将敌方的某一集团视作战争的“唯一有罪者”而加以宣扬。《司马法》记载:

冢宰与百官布令于军曰:“入罪人之地,无暴神祇,无行田猎,无毁土功,无燔墙屋,无伐林木,无取六畜、禾黍、器械;见其老幼,奉归勿伤;虽遇壮者,不校勿敌;敌若伤之,医药归之。”既诛有罪,王及诸侯修正其国,举贤立明,正复厥职。(65)骈宇骞等译注:《武经七书》(上),第143页。

其次,必须切实地争取敌方的“民心”,对多数人做好安抚工作。《吴子》记载:

凡攻敌围城之道,城邑既破,各入其宫。御其禄秩,收其器物。军之所至,无刊其木、发其屋、取其粟、杀其六畜、燔其积聚,示民无残心。其有请降,许而安之。(66)骈宇骞等译注:《武经七书》(上),第128页。

过去,学界常常把上述内容放在“义战”的名目之下,并简单地定位为传统兵家所信奉的一种理念,对其在战场上的实际价值没有给予足够的肯定。事实上,“义战”绝非不切实际的“理想”,当其加入到“入人之地”的军事行动之中,就成为一种可以有效地结束分裂割据的军事战略思想,并在战国之后的中国历史长河中多次体现出价值。

中国战争史上不是没有“顿兵于坚城之下”的事例,不可忽视的是,虽较长时间处于冷兵器时代,却几乎没有因为“城坚池深”的原因而使得结束分裂成为难以实现的目标,历代军事家、军事理论家也都没有把城池要塞看作是战场上最大的难题。几次甚至一次大规模的“野战”后,比如汉统一战争中的“垓下之战”、唐统一战争中的“虎牢关之战”、明统一战争中的“鄱阳湖之战”等,胜利者往往会在较短的时间内实现统一,这成为中国历史上的常例。这种现象当然需要从政治、经济、文化、社会等各个领域加以探讨,从军事角度来看,自《孙子兵法》开启“入人之地”理论,后经战国时代兵家们的发展,最终形成了一套真正能将战争与政治结合为一体的、结束分裂割据的兵家之道。

综上所述,《孙子兵法》的“入人之地”理论,形成于春秋时期数百年间经济生产的发展、频繁的战争与战场涌现出的“新现象”、社会阶层的变迁等历史背景中,在《孙子兵法》深刻的思维方式影响下形成了一种全新的军事理论,成为其庞大思想的组成部分。之后,又因其满足了战国时代兼并战争的“理论需要”而得到广泛传播,最终成为一种完整的兵家学说。“入人之地”理论是中国古代军事史上理论与现实互动的典范,在中国传统军事思想史上应该占有一席之地。