古今汉语中的声调变化

《红楼梦》中的史湘云在一次吃鸭头时曾同贾府丫鬟们开了一个玩笑,说:“这鸭头不是那丫头,头上那讨桂花油。”这个玩笑运用修辞学中谐声的手法,根据当时北方语音中“鸭”与“丫”都念作yā的特征,达到嘲谑的目的。但是,这句话若由操南方方言的读者念来,并不能引起笑意,因为入声的“鸭头”本来就不同于平声的“丫头”,没有了共同的语音特征,听众就会索然无味。其所以如此,则又牵涉到语音的差异,主要是声调上的差异这一问题。

什么是声调呢?大家知道,每一个汉字的读音都可以分为三个部分,起首的音叫声母,其余的音叫韵母,而整个音节的高低升降就叫声调。声调区别汉字的功能与声母、韵母完全相同。例如按照《汉语拼音方案》,“高”的声母是g,“刀”的声母是d,这两个字的区别就在于声母;“高”的韵母是ɑo,“钢”的韵母是ɑng,这两个字的区别就在于韵母;“高”与“告”的声母、韵母都一样,这两个字的区别就在于声调。声调是汉语的主要特征之一。现代汉语普通话中一共有阴平、阳平、上声、去声四个声调,代表了一个音节发音时的高平、高升、降升、全降的状态或变化。例如“中华伟大”这句话中的四个字,就分别是由阴阳上去四个声调构成的。此外,现代汉语不少方言中还有一个入声的声调,一般说来它的念法较为短促,例如“育、學、却、鸭”。但是,现代汉语普通话中已经没有这个声调了。

我们说声调是汉语的主要特征之一,这意味着自有汉语开始就有了声调的区别。但是,对于从先秦到汉末的上古时期汉语声调的具体情况,直到现在人们也没有一个统一的认识。有的学者认为上古时期已有平上去入四个声调,有的又认为只有平上入三个声调,还有的甚至认为只有平入两个声调。造成这种分歧认识的主要原因是,上古时期的学者对声调的问题没有进行专门的研究,以上所述的几种观点都是后世学者根据上古时期诗赋的押韵等情况进行推测的。到了魏晋南北朝的中古时期以后,当时的学者已经注意到声调的区别,并进行了颇为深入的研究探讨,这就使得我们能够了解到,中古时期汉语中有平上去入四个声调。值得注意的是,中古汉语与现代汉语普通话虽然同是四个声调,但具体内容是不尽相同的。中古汉语的四声指的是平上去入四声,现代汉语普通话的四声指的是阴阳上去四声。不过,我们还应该看到,这两者之间有着极为密切的联系,后者正是从前者发展变化而来的。

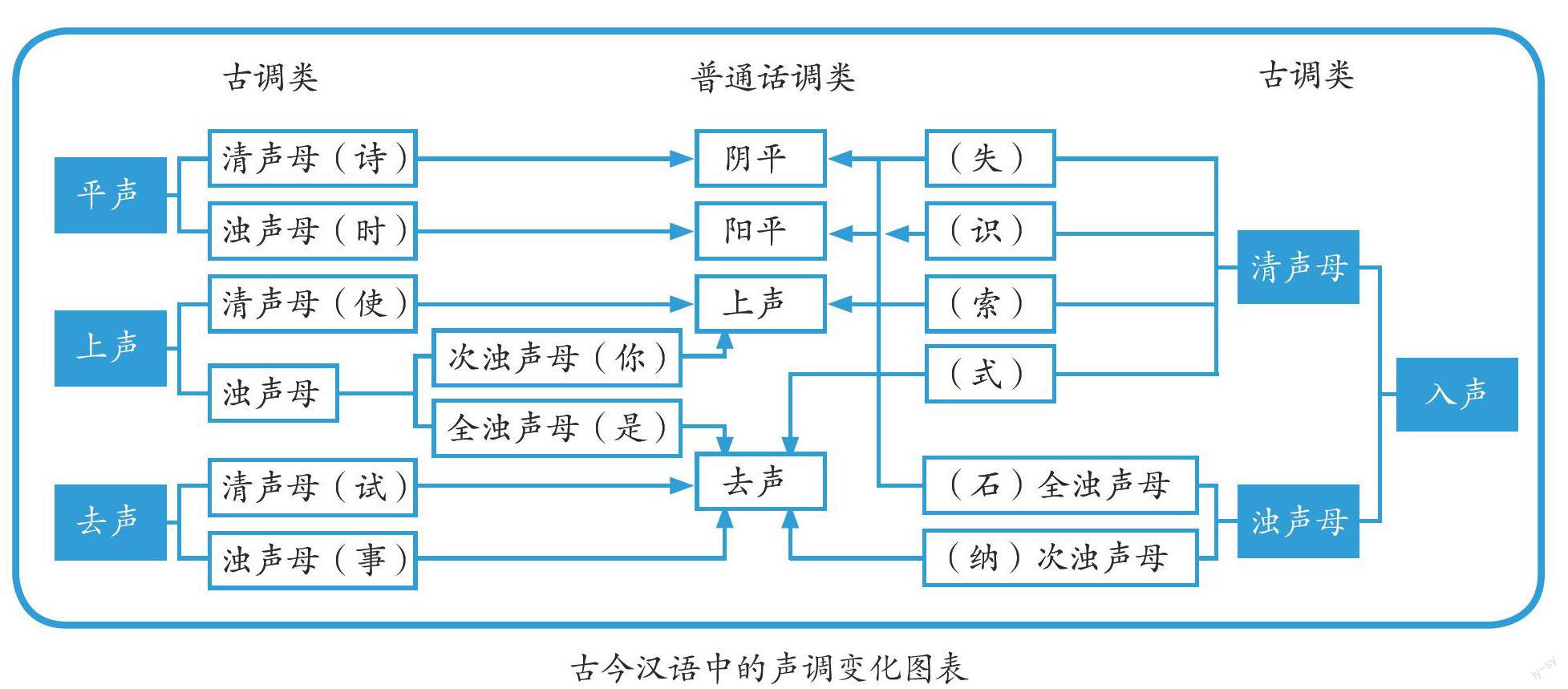

要具体了解这种发展变化,首先要弄清汉语中辅音声母的清浊问题,因为声调的演变有时是以声母的清浊为条件的。凡是辅音在发音时声带不颤动的,我们把它叫作清辅音;反之,叫作浊辅音。举例来说,上海方言中的“四”和“寺”、“镇”和“阵”、“富”和“附”发音不同,每组中前者的声母是清辅音,后者的声母是浊辅音。普通话中已经没有全浊声母了(只有次浊声母l,m,n),因此上述三组都是同音字。一般说来,中古汉语里的平上去三声与普通话的四声关系非常整齐。凡中古的去声字在普通话里一律仍为去声;而清声母的平声字发展到普通话为阴平,浊声母的平声字发展到普通话为阳平;清声母的上声字发展到普通话仍为上声,l,m,n等次浊声母的上声字发展到普通话也为上声;但是全浊声母的上声字发展到普通话却为去声。只有入声字的变化较为复杂,古代的全浊声母的入声字发展到普通话是阳平,次浊声母的入声字发展到普通话是去声;而清声母的入声字发展到普通话则阴阳上去都有,没有多少规律可循。这种分化的情况可以列简表如上图。

从上列简表中我们可以看出,中古汉语里的声调到了现代汉语普通话中已经发生了“平分阴阳,入派三声”的变化。从发生这种变化的时间上看,“平分阴阳”略早于“入派三声”,一般认为前者在元代时已经完成,而后者直至明代后期才告结束。因此我们可以这样说,现代汉语普通话中阴阳上去四个声调的区分,大约在明清之际已经最终形成。而《红楼梦》是曹雪芹在18世纪中叶用北方方言写成的,其间自然不会有入声这个声调,因而在史湘云的口中用“鸭头”类比“丫头”来取笑使女,也自然能够收到谐声成趣的效果。还应注意的是,以上提及的入声消失指的是以北方方言为范围,事实上“入派三声”的现象直到现在在某些方言中也还没有完成,我国南方方言大多还有入声存在,所以这些方言中“鸭头”与“丫头”无法构成谐声也是很自然的了。

最后还需指出,尽管古今汉语在调类上有许多是相同的,例如都有上声、去声等,但是它们在语音上高低升降的实际读法即调值却不一定相同,这正如现代汉语普通话与许多方言中都有阴阳上去四声,但调值也不一定相同一样。至于中古汉语里平上去入四声的实际读法到底如何,我们现在已经不易知道了。历史上曾经有过不少有关的拟测与描述,例如唐释处忠所著的《元和韵谱》就说:“平声哀而安,上声厉而举,去声清而远,入声直而促。”明释真空的《玉钥匙门法歌诀》也说:“平声平道莫低昂,上声高呼猛烈强,去声分明哀远道,入声短促急收藏。”这些笼统而宽泛的说法,只能作为我们考索古音声调实际读法的参考,而很难作为确切的依据。

(柳士镇,南京大学文学院教授、博士生导师)