“主问题”在专题教学中的运用

摘要:新课程背景下,借助“主问题”架构专题教学框架,开展专题教学活动,有利于增强教学设计的整体性、促进文本解读的连贯性、推动学生思考探究层进性、激发读写结合有效性。

关键词:主问题;史传文学;专题教学;春秋笔法

“主问题”一般是指“从整体的角度或学生的整体参与性上引发思考、讨论、理解、品味、探究、创编、欣赏的重要的提问或问题”[1],也即在文本解读中能够“牵一发动全身”的关键问题。在新课程背景下,“主问题”可以是专题教学中“四两拨千斤”的核心问题,也可以是群文阅读中化零为整,“纲举而目张”的线索式问题。基于这一认识,本文以“史传文学叙事艺术”为研究内容,带领高一两个班级的学生,畅游史学经典,翻越文言高山,探幽文学渊源。本专题在文言文教学方法上进行了新的尝试:整合现行人教版必修和选修教材中若干篇目,以主问题连缀单篇,使各篇之间形成独立又相互关联的独特关系,驱动学生思考探究,有效引导学生系统探索中国古代史传文学在写人叙事、思想文化等方面的继承性与发展性。

一、“主问题”支撑,凸显专题设计整体性

人教版高中语文课本必修及选修教材共七篇古代人物传记,以时间为序排列,分别节选自春秋战国至东汉四部不同的史书,是中国古代史传文学的经典片段。实际教学中,这七篇传记的教学任务主要集中在文言词汇积累与文句翻译上,教学内容零散,文本解读浅显、固化又各自独立,很难让学生完整感受到中国史传文学的文化精髓,这样的教学方法显然不能适应新课改的思路,也违背了语文学习的本质规律。

深圳新安中学吴泓老师认为:“言意互转”、“精神和言语共生”中的“互转”和“共生”才是语文学习的本质规律,也就是学生通过语言实践活动使自己的思想丰盈、精神深邃。[2]这与《普通高中语文课程标准(2017版)》中对语文学科核心素养的诠释相一致。专题教学的目的正在于让学生在语文课堂上,有效参与到阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究等语文实践中去。因此,我以探究“春秋笔法”的运用与演变为“主问题”,整合教材资源,设计教学活动,引导学生循序渐进地展开史传文学叙事艺术专题研究。具体活动步骤如下:

活动一:精读《烛之武退秦师》,泛读《重耳之亡》《郑伯克段于鄢》等文,分析总结《左传》对“春秋笔法”的发展。

活动二:1.精读《屈原列传》(节选),总结其写人记事的方法,深刻感悟屈原和司马迁丰富的心灵世界及伟大的人格;2.学生自主阅读《鸿门宴》《廉颇蔺相如列传》《报任安书》等文,探究《史记》叙事艺术,撰写小论文,修改并择优进行课堂交流。

活动三:指导学生选择一个历史人物,写一篇人物小传。

在“春秋笔法”这一“主问题”的统摄之下,指导学生积累材料,提升文言阅读水平;溯流探源,逐步加深对“春秋笔法”发展脉络的认识。学生聚焦文本,充分发挥学习主体作用,由言品文,探究专题。层层积淀,品味领悟中国古代史传文学幽邃厚重的文化内涵,最终凝结成自己对历史、人生、社会的一种个体认知和价值观念。

二、“主问题”凝聚,保持文本解读连贯性

专题研究的目的是为了促进学生思维的发展、思考的深入和思想的生成,文本解读则离不开语言的品析。因此,基于“主问题”设计的专题教学,首先立足于语言品味和文本研习;其次淡化单篇界限,使群文阅读保持相关性、连贯性,这样才能促使学生的思考层层深入,实现对学生思维发展的持续推动。从单篇来看,“主问题”是语言品味的着眼点,是理解文本的关键性问题;从多篇来看,“主问题”还必须是贯穿这些群文的线索问题。

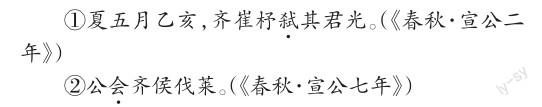

本专题选定以“春秋笔法”的探究为“主问题”有两个原因:一方面,孔子编订史书《春秋》时便以“春秋笔法”确定了中国数千年史传文学的传统;另一方面,作为一种独特的叙事方式,“春秋笔法”在数千年史书撰写过程中得到了历代史学家的自觉运用。以“春秋笔法”为主问题,有利于学生深入地理解文本,探索中国史传文学叙事艺术的源头。因此专题探究之初,我激趣导入——例举《春秋》的两则记录,让学生对什么是“春秋笔法”产生兴趣。

第一则中用“弑”字,作者秉笔直书表达对崔杼以臣弑君的愤怒,这叫“一字寓褒贬”。第二则中,以“会”为文,曲笔表达对齐侯不议而出兵的不满,谓之“微言而大义”。

介绍“春秋笔法”的内涵,既是为学生在分析叙事方式和写人手法方面提供一个鲜明的参照系,也是为学生品读词语背后丰富的意蕴做一个示范。通过内容的比对,学生会自然而然感受到《左传》和《史记》叙事更加详备、情节更有波澜,人物更为丰满的特点。在此基础上,抓住契机点拨启发学生挖掘重点词语的丰富内蕴,学生纷纷聚焦关键词语,对史传文学作品秉笔直书、曲笔显志的写法有了更为立体的认识:《屈原列传》中多处直言楚怀王“怒”“大怒”,含蓄地表达了对贵为人君的楚怀王昏聩无度、喜怒无节的贬斥。《烛之武退秦师》“夜缒而出”的“缒”字,既暗示着兵临城下的危急,也彰显了作者对烛之武生死置外、深明大义的褒扬………

学生在探究过程中,因“言”品“文”,析言外之意;循“字”悟“情”,赏韵外之致。從课堂研读情况看,“春秋笔法”这个“主问题”促进了学生对文本的研读,产生了核心凝聚的作用,起到了连珠成串的效果,有效保证了专题探究的连贯性。

三、“主问题”牵引,拉动专题探究层进性

与单篇教学不同,专题教学中的“主问题”往往是由若干独立又紧密相关的问题构成的问题群,这个问题群“拉起一条线”,把不同作家、不同时期的文章串起来,指向这些不同文本的共同性,因而具有强劲的牵引力,引领学生多角度、多层次品读文本,深入探究文本内在的文化内涵和精神价值。

本专题中,我从不同层面和角度出发,分别设计了以下启发学生思考的探究性任务。

精读《烛之武退秦师》:1.提炼烛之武游说秦王的说辞中的关联词,品一品这些关联词的表达效果;2.补充描写被“隐去的”的秦王,品味文本的留白手法。

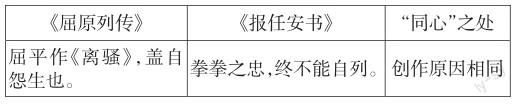

精读《屈原列传(节选)》:1.从披发行吟泽畔人物对话中分别分析屈原和渔父的人物形象;2.品味选文中的议论段落,探究司马迁与屈原的“同心”之处。

这些问题有的着眼文言虚词,有的从人物形象角度出发,有的直接与作者的情感倾向有关。虽然角度各不相同,但问题始终将学生的探究活动指向“一字褒贬,微言大义”的“春秋笔法”,循序渐进,为学生深入品读搭建了台阶,学生也获得了丰富的阅读体验。

学生在烛之武游说秦王说辞中提炼出多组虚词:“既……、若……、若……且……、夫……、既……又……、若……”并总结道:这些词语,让我清晰地感受到面对气势强大,君威庄严的秦穆公,烛之武缓急有致,思维缜密,扣人心弦的言说魅力和他冷静沉着、思维缜密的外交家形象。

文本解读中点拨学生品味作者“隐去”秦王的独特用意:隐去秦王,造成一种文字的留白,不仅笔力集中于叙事主体,可以给人更多想象空间,也充分展现了烛之武劝说时的自信和才能,寄予作者对他的高度赞赏,可谓不着一字,尽显褒贬。

课堂交流中,学生也有更多发现:秦晋驻扎点处留白,为烛之武游说秦君提供可能,简笔记事,却疏而不漏;佚之狐举荐处留白是作者对烛之武坎坷、落寞、悲壮的人生命运的同情与不平;夜缒而出处留白是作者对烛之武孤身赴险,慨然赴命的褒扬与赞许。

在比较屈原与渔父对话的神态和语言中,学生也深刻地看到两个人物形象的差异和渔父形象的价值:一个形容枯槁,踽踽独行;一个随波逐流,洒脱放浪。渔父在对话中“莞尔”“鼓枻而去”“歌”“不复与言”等细节无不生动展现他与屈原人生观的对立。两种人格的对立,正是为了对比衬托出屈原坚守正道的决心,作者也借此含蓄地表达了自己的人生取向。

在梳理司马迁与屈原的“同心”之处时,学生依据全文,关联课外,完成如下表格:

在此基础上师生共同总结:

“信而见疑,忠而被谤”是司马迁与屈原相似的遭遇,然而尽管身处困境,他们却不约而同地选择了坚守初心。两人的联系绝不只是处境的相似:屈原在《离骚》中曾写下“宁溘死以流亡兮,余不忍为此态”“伏清白以死直兮,固前圣之所厚”“虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩”的诗句,可以想象,当年司马迁因为李陵辩护而被打入死牢,遭腐刑而忍辱偷生,每每苦不堪言,痛棰心扉,想要放弃之时,都会在一遍又一遍诵读《离骚》时获得坚持的力量,屈原是司马迁跨越时空的知己,何尝不是司马迁艰难苦痛中的精神导师。

今天的学生阅读史传文学到底要读什么?拨开文言的迷雾,学生可能只看到左丘明盛赞烛之武的论辩之才,甘愿奉献的大义;司马迁热情洋溢地褒扬屈原爱国守道的品格,痛心疾首地批评楚王不知人的昏聩。但是在“主问题”的牵引下,学生品味出作者文字背后含蓄地吐露自己的幽愤,委婉地袒露自己洞察生死的智勇与仁义之心,关切国家命运的良苦用意。读懂传主和史官身上的爱国守道、舍生取义正是数千年中华传统中可贵的文化基因,才真正完成了从品读经典、传承文化到领悟人生的飞跃。

四、“主问题”催化,促进读写结合有效性

专题教学中,教师先“挖一个洞”——以“主问题”设疑激趣;再“拉一条线”——利用群问题将探究引向深入;最后通过一系列贴合专题教学的读写结合任务将专题学习做成一个“面”。

本专题课堂教学包括“跳读经典,初识春秋笔法”“细读选文,深探春秋笔法”“泛读延伸,回观春秋笔法”“群读拓展,思考巩固”等环节,目的在于根据不同的阅读对象,采用多样的阅读手段,提升学生课堂阅读的精度和深度;同时运用个读、齐读、演读等多种朗读方法,促进学生对词语、文句的品悟,揣摩文言背后的情韵。在写作任务方面,布置学生撰写小论文,助推专题探究从课内精读向课外泛读延伸,过程中教师要协助学生恰当选点,广泛查阅资料,合理整合资源撰写文章,并指导学生反复修改完善。

学生在阅读研究中,不断更新自己的认知。黄心靓在《山河万里,锦缎千丈》中分析道:《项羽本纪》“毋妄言,族矣”中的“族”字,释义为满门抄斩,一是表现项籍奇志,未惧强权,虽族而代;二是暗藏秦王朝残暴腐朽的本质,民众人心惶惶,已能从中窥得是时某户人家祸从口出,顷刻满门血流。这样的分析不可谓不透彻。古正博同学在《论〈史记〉之美》中说:“《史记》之美,美在文辞富赡,美在实录精神,美在人性丰富。”评价精确深刻。这两篇文章与另外两位同学的小论文《迟暮无声》《忠于史而衷于人》专版发表于报刊上,较为全面地呈现了学生在专题研究中的成果。此外,在指导学生为历史人物写一篇小传时,鼓励他们以直笔与曲笔结合的手法,凸显人物的精神品質。高焕冉同学为陆游写的小传《细雨骑驴入剑门》获得“语文报杯”全国中学生作文大赛国家级奖项,其他多位同学获得省级奖项。读是起点,对“主问题”的研究是途径,写是目的,也是成果的呈现与固化。读写一体,才会让专题探究的意义与价值最大化。

参考文献:

[1]余映潮:《说说主问题的设计》,《中学语文教学》2004年第7期。

[2]吴泓:《专题百问:教学实施中的教与思》,北京师范大学出版社2015年,第8页。

(作者:查妮,安徽省芜湖市第一中学教师)

[责编李平]