情绪效价和动机情绪对创造力的影响 *

杜夏雨 史从戎 赵子仪 薛 婷

(1 华中师范大学心理学院,武汉 430079) (2 天津中医药大学管理学院,天津 301617)

1 引言

创造力是产生新颖且有用的想法或产品的过程(Hennessey & Amabile, 2010)。在关于创造力的研究中,影响创造力的因素和提升创造力的方法是非常重要的课题。创造力受到情绪状态、浪漫环境、奖励与评价、动机取向甚至公共空间等因素的影响(王天力, 2018; 张克, 杜秀敏, 董晓飞,2018; Fitri, Aulia, & Fuady, 2020),在这些已被证明能够预测创造力的变量中,情绪是最受关注的预测因子之一(姚海娟, 王金霞, 苏清丽, 白学军,2018; Mastria, Agnoli, & Corazza, 2019)。

早期研究者多从效价维度考察情绪与创造力的关系,然而“情绪效价是如何影响创造力表现的”这一问题的研究结果并不完全一致。研究发现,积极情绪比消极情绪更能触发创造性反应(Grawitch, Munz, & Kramer, 2003),但是Gasper(2003)的研究发现消极情绪比积极情绪更能促进创造性表现。针对已有研究结论的不一致性,De Dreu,Baas 和Nijstad(2008)提出了创造力的双路径模型。该模型说明,积极情绪能促进个体认知灵活性,使其认知范围扩大、信息加工速度提高,引发更高水平的创造性反应;消极情绪则会导致认知范围缩小、灵活性下降,但可以通过提高认知持久性产生更多的创造力活动。大量研究对该模型进行了验证。Ritter 和Ferguson(2017)用音乐作为激发创造力的手段,证明聆听“快乐的音乐”能增强个体的发散性思维。Shao,Nijstad和Täuber(2018)的研究表明,积极情绪可以通过提高认知灵活性促进创造力表现。消极情绪通过提高认知持久性促进创造力这一路径并没有得到研究者的广泛验证,尽管有迹象表明消极情绪与认知持久性有关,但它们之间的联系非常弱,并且依赖于目标的实现(Baas, De Dreu, & Nijstad,2011)、社会威胁(Baas, Roskes, Koch, Cheng, &De Dreu, 2019)等额外条件。Roskes,De Dreu 和Nijstad(2012)对这一现象进行了解释,认为认知的持久性路径会消耗更多的认知资源,人们往往只在必要的时候才会使用这些资源,而比起现实情境,在实验室研究中被试看不到完成任务的必要性。

上述情绪效价与创造力的争议结果提示,不能只从单个维度观测情绪与创造力的关系。Russell(1980)率先提出了情绪的二维理论,认为情绪由愉悦度(或效价)和唤醒度两个维度构成。然而,研究者发现愉悦度和唤醒度可能对情绪过程具有相互联系却又彼此相对独立的贡献,使得情绪的二维理论出现了矛盾,例如其没有完全反映出情绪的进化意义和对个体生存与欲求的反应(邹吉林, 张小聪, 张环, 于靓, 周仁来, 2011)。情绪二维理论的片面性,又使研究者开始关注情绪的动机维度,因为情绪也是个体生存与适应环境的驱动力(孟昭兰, 1985)。Harmon-Jones和Gable(2008)将动机的强度和方向纳入情绪研究,并率先提出了情绪的动机维度模型(Gable &Harmon-Jones, 2010a),认为情绪包含效价、唤醒度和动机取向三个维度。该模型认为高动机强度的积极情绪有助于机体鼓励个体坚持不懈地追求目标,以热情、兴奋与渴望等情绪为代表;高动机强度的消极情绪有助于个体评估和避免压力或厌恶的情境或对象,以恐惧、焦虑与厌恶等情绪为代表;低动机强度的积极情绪有助于个体整合更广泛的环境线索,促进探索性或有趣的行为,以安详、宁静与搞笑等情绪为代表;低动机强度的消极情绪有助于个体从失败中恢复,并鼓励其发展具有创造性的新解决方案,以抑郁与悲伤等情绪为代表(Gable & Harmon-Jones, 2008)。

关于群体创造力的研究表明,当成员有较高的认知动机时,群体会产生更多的想法,特别是当成员具有较高的亲社会动机而非自我动机时,小组成员会更流畅地表达想法(Bechtoldt, De Dreu,Nijstad, & Choi, 2010)。多项研究也证明了趋近动机能通过提高认知灵活性,进而激发创造力活动的产生(蒋一聪, 2018; Shao et al., 2018)。然而,生存动机作为人类最基本的动机是如何影响创造力表现的,相关研究较少。根据目标相关性取向(Levine & Edelstein, 2009),普遍性目标与个体息息相关,涉及人类的生存、繁衍与进化。故本研究以“情绪与人类生存的普遍性目标的相关性”作为动机维度的操作性定义,即情绪的生存相关度。

关于情绪的效价和动机维度是如何交互影响创造力的,目前研究成果较少。Carver 和Harmon-Jones(2009)认为情绪效价和动机方向是两个相互独立的维度,神经科学研究也为此提供了证据。先前研究表明积极情绪与左额叶皮层的激活增强相联系,消极情绪与右额叶皮层的激活增强相联系(杨丽珠, 董光恒, 金欣俐, 2007; Sutton &Davidson, 1997),但Harmon-Jones(2004)研究了愤怒这一消极情绪,研究结果表明愤怒情绪更大地激活了左额叶皮层,因为愤怒诱发的是趋近动机行为倾向,可见左额叶皮层对趋近动机的作用并不依赖于情绪效价,情绪效价与动机维度具有某种独立性(邹吉林等, 2011)。那么情绪效价和动机维度对创造力的影响是否相对独立?这也是本研究关注的问题之一。

综上所述,本研究从生存动机的视角出发,在不同效价和动机维度的情绪诱导下,探讨个体创造力表现的差异。假设如下。

假设1:积极情绪比消极情绪更能促进个体的创造力表现。

假设2:低生存动机情绪比高生存动机情绪更能促进个体的创造力表现。

2 研究方法

2.1 被试

120 名在校大学生,其中男生52 名,女生68 名,平均年龄为21.13±1.56 岁,所有被试均自愿参与实验,色觉、听力、视力或矫正视力正常,且之前均未参加过类似的心理学实验。将被试随机分配为4 组,每组30 人。为了操控被试的饥饿度对美食图片所诱导的高生存动机积极情绪的影响,实验时间一律控制在上午10:00—12:00 以及下午15:00—18:00,并确保被试实验前两小时未进 食。

2.2 实验材料与研究工具

2.2.1 情绪图片材料

本研究选取了120 张情绪图片,60 张选自日内瓦情绪图片库(GAPDE),60 张选自SCCR 图片素材网。图片共有四种类型:以“美食”为主题的高生存动机的积极情绪图片、以“蜘蛛和蛇”为主题的高生存动机的消极情绪图片、以“宜人风景”为主题的低生存动机的积极情绪图片和以“抑郁和悲伤场景”为主题的低生存动机的消极情绪图片。每种类型的图片均为30 张,按照日内瓦情绪图片库中处理图片的方法,对所有图片进行剪辑处理,分辨率均为720×480 像素。

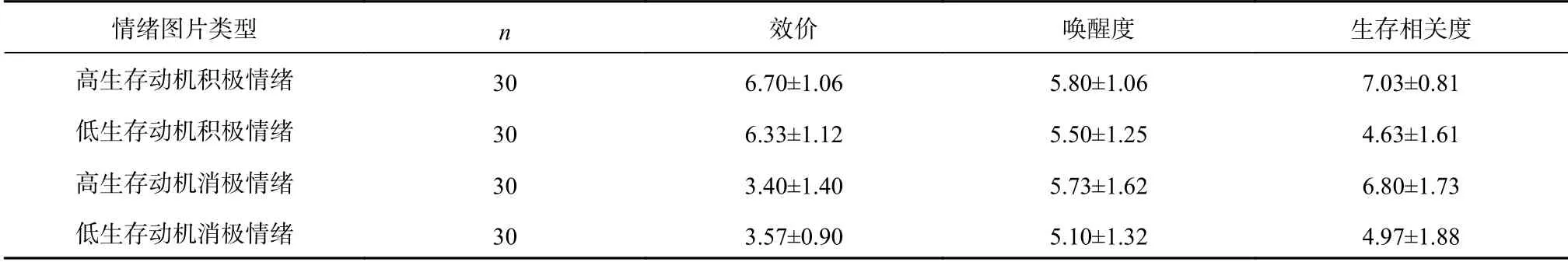

招募22 名不参与正式实验的本科生(11 名男生,11 名女生,年龄均处于18~24 岁之间)对120 张情绪图片的效价、唤醒度和生存相关度进行9 点量表评分。为了最大水平削减四种情绪图片所激发的不同情绪状态的前后干扰,将120 张四种类型的情绪图片以拉丁方顺序呈现。22 名被试对情绪图片评定的效价内部一致性系数为0.97;唤醒度的内部一致性系数为0.92;生存相关度的内部一致性系数为0.82。表明22 名被试对情绪图片在同一维度下的评分结果较为统一,评定结果可信度高。

将四组情绪图片的效价、唤醒度和生存相关度分别进行重复测量方差分析检验,结果显示,唤醒度主效应不显著,F(3, 63)=1.97,p=0.13。效价主效应显著,F(3, 63)=138.05,p<0.001,经事后检验(LSD)表明,高生存动机积极情绪>低生存动机积极情绪>低生存动机消极情绪>高生存动机消极情绪。其中,低生存动机积极情绪图片组的效价显著高于低生存动机消极情绪图片组(p<0.001);但高生存动机积极情绪图片组与低生存动机积极情绪图片组的效价不存在显著差异(p=0.31);低生存动机消极情绪图片组与高生存动机消极情绪图片组的效价不存在显著差异(p=0.24)。生存相关度主效应显著,F(3, 63)=12.63,经事后检验(LSD)表明,高生存动机消极情绪>高生存动机积极情绪>低生存动机消极情绪>低生存动机积极情绪。其中,高生存动机积极情绪图片组的生存相关度显著高于低生存动机消极情绪图片组(p<0.05);但高生存动机消极情绪图片组与高生存动机积极情绪图片组的生存相关度不存在显著性差异(p=0.21);低生存动机消极情绪图片组与低生存动机积极情绪图片组的生存相关度不存在显著差异(p=0.19)。结果表明,不同情绪图片间的效价和生存动机差异区分性良好,符合本研究的要求。

2.2.2 情绪自测量表

为了确保情绪图片激发了被试相应的情绪,在图片呈现完毕之后,需要被试对当前情绪进行自评。根据情绪的动机维度理论,参考蒋一聪(2018)研究中的情绪自测量表,共3 道题目,要求被试看完图片后,对当前唤起情绪的效价、唤醒度和生存相关度三个维度进行9 点量表评分。

2.2.3 多用途测验

使用Ritter 和Ferguson(2017)研究中的多用途测验(AUT)测量创造力。在这项任务中,要求被试在三分钟时间内尽可能写出所能想到的“砖头”的用途,想法越多、越新颖越好。此测验包括创造力的流畅性、灵活性、新颖性和测验总分四个指标。流畅性得分为被试产生的想法总数。灵活性得分为被试想法所包含的类别数量,三名心理学专业本科生作为评分者独立对每个被试在多用途测验(AUT)中的灵活性进行打分评估(内部一致性系数为0.95),被试的灵活性得分为三名评估者的评分平均值。新颖性常用的评分方法是计算不常见回答的数量(如少于5%的被试提到),故本研究中新颖性得分为被试答案中少于6 名被试提到的用途数量。测验总分由创造力的流畅性、灵活性和新颖性三者得分相加获得。

2.3 实验设计

实验采用2(情绪效价类型:积极、消极)×2(动机情绪类型:高生存动机、低生存动机)被试间设计。自变量为情绪效价和动机情绪,因变量为多用途测验(AUT)中流畅性、灵活性和新颖性三个维度的得分及测验总分。

2.4 实验程序

被试正坐在电脑前,看完指导语点击开始实验,首先在屏幕中央呈现300 毫秒的注视点“+”,之后以每张图片4000 毫秒的速度呈现情绪图片,共30 张。图片呈现完毕后,屏幕上出现情绪自测量表,要求被试对自身当前情绪进行评定。评定完成后,屏幕中央出现多用途测验题目,要求被试在3 分钟时间内作答。3 分钟之后结束提示音响起,提醒被试实验结束。在正式实验开始之前,提供练习试次使被试熟悉实验程序,用于练习的图片为6 张中性情绪色彩的家具图片。

2.5 数据处理

使用统计软件SPSS17.0 对数据进行统计分析。

3 结果

3.1 情绪图片诱发效果的检验

将情绪自测量表中效价、唤醒度和生存相关度的得分进行描述性统计,具体结果见表1。

表 1 情绪图片的效价、唤醒度和生存相关度的描述统计结果(M±SD)

对情绪图片的效价进行两因素方差分析的结果表明,情绪效价的主效应显著,F(1, 116)=212.94,积极情绪的效价显著高于消极情绪的效价;动机情绪的主效应不显著,F(1,116)=0.23,p=0.63。对情绪图片的唤醒度进行两因素方差分析,结果表明,情绪效价的主效应不显著,F(1, 116)=0.93,p=0.34;动机情绪的主效应不显著,F(1, 116)=3.72,p=0.06。对情绪图片的生存相关度进行两因素方差分析的结果表明,情绪效价的主效应不显著,F(1, 116)=0.03,p=0.86;动机情绪的主效应显著,F(1, 116)=54.96,p<0.001,高生存动机的生存相关度显著高于低生存动机的生存相关度。结果显示,情绪图片材料可有效启动相应情绪。

3.2 情绪效价和动机情绪对创造力影响的效应检验

将不同情绪效价和动机下被试的多用途测验(AUT)流畅性、灵活性、新颖性得分及测验总分进行描述统计,具体结果见表2。

表 2 不同情绪条件下多用途测验各维度得分及总分(M±SD)

对创造力流畅性进行两因素方差分析的结果表明,情绪效价的主效应显著,F(1, 116)=5.62,积极情绪组的创造力流畅性显著高于消极情绪组;动机情绪的主效应显著,F(1,低生存动机组的创造力流畅性显著高于高生存动机组;情绪效价和动机情绪的交互作用不显著,F(1, 116)=0.01,p=0.94。

对创造力灵活性进行两因素方差分析的结果表明,情绪效价的主效应显著,F(1, 116)=4.15,积极情绪组的创造力灵活性显著高于消极情绪组;动机情绪的主效应显著,低生存动机组的创造力灵活性显著高于高生存动机组;情绪效价和动机情绪的交互作用不显著,F(1, 116)=0.42,p=0.52。

对创造力新颖性进行两因素方差分析的结果表明,情绪效价的主效应显著,F(1, 116)=4.54,积极情绪组的创造力新颖性显著高于消极情绪组;动机情绪的主效应不显著,F(1, 116)=2.02,p=0.16;情绪效价和动机情绪的交互作用不显著,F(1, 116)=0.28,p=0.60。

对创造力总分进行两因素方差分析的结果表明,情绪效价的主效应显著,F(1, 116)=6.05,积极情绪组的创造总分显著高于消极情绪组;动机情绪的主效应显著,F(1, 116)=低生存动机组的创造力总分显著高于高生存动机组;情绪效价和动机情绪的交互作用不显著,F(1, 116)=0.03,p=0.87。

4 讨论

本研究通过情绪图片诱发不同类型的情绪,以多用途测验(AUT)为创造力测量工具,探究情绪与创造力的关系。研究表明,积极情绪下的创造力水平高于消极情绪下的创造力水平;低生存动机情绪下的创造力水平高于高生存动机情绪下的创造力水平;情绪效价与动机情绪对创造力的交互作用不显著。

食物和水是人类生存与进化过程中必不可少的条件,人们对食物有明显的高动机诉求,故美食图片可诱发高生存动机的积极情绪(Harmon-Jones & Gable, 2008);宜人的风景预示着一种舒畅的环境,当个体处于无威胁情境中的时候,不需要过多的意志努力去探索周围事物,心理上产生的满足感让人暂时抛开存活的压力,故风景图片能够诱发低生存动机的积极情绪(Fredrickson,2001)。蛇、蜘蛛图片之所以能够诱发高生存动机的消极情绪,是因为这类危险性动物会使人产生恐惧、厌恶甚至恶心的感觉,对个体的生存与心境造成威胁,导致个体表现出强烈的逃避倾向;而悲伤图片对个体生存的威胁并不是特别大,因而表现出低生存动机的消极情绪(Gable & Harmon-Jones, 2010b)。

积极情绪下的创造力表现显著高于消极情绪下的创造力表现,这一结论与前人的研究结果一致(Grawitch et al., 2003; Shalley, Zhou, & Oldham,2004),也为创造力的双路径模型提供了理论支持。该模型中“消极情绪可以提高认知的持久性进而促进创造力表现”这一观点,在本研究中没有监测出来,这与前人研究结果一致(Roskes et al.,2012)。低生存动机情绪下的创造力流畅性和灵活性表现显著高于高生存动机情绪下的表现,这与前人研究结果基本一致(Friedman & Förster, 2001,2002)。已有研究表明,低动机情绪下的个体认知和注意范围更开阔,促进认知的流畅性与灵活性,从而摆脱思维的束缚以更好地完成创造力任务(Fredrickson, 2001)。从生物进化的角度来看,个体在高生存动机的消极情绪下集中注意于逃离危险性情境,在高生存动机的积极情绪下集中注意于趋近对存活与进化有利的情境,两者均占用个体较多的认知资源(Roskes et al., 2012),导致个体的认知灵活性下降,进而影响了个体追求创造性的思维和行为方式。这一结果与Gable 和Harmon-Jones(2010a)的情绪动机维度模型中“低动机情绪扩展认知加工,高动机情绪窄化认知加工”的结论相一致。

本研究的创新性与价值在于,首先,采用“生存动机”这一最基本的动机来定义情绪的动机维度,为情绪动机维度模型的研究结论提供了更加丰富的理论支撑;其次,在一定程度上揭示了情绪影响创造力的内在机制,为个体或群体创造力的训练与提升提供借鉴和参考;最后,所用图片材料丰富了情绪的维度,为今后情绪图片库的编制提供了新思路。本研究也存在一些不足,在未来研究中值得进一步探讨。第一,本研究情绪启动方式单一,不同被试对情绪图片的反应可能并不同,后续研究可以加入视频、想象和回忆生活事件等情绪诱发方式进行多角度验证。第二,本实验设计的情境与现实生活中激发和产生创造力的情境存在一定差距,未来研究需要设计生态学效度更高的研究情境和实验范式。第三,未来研究可以选取其他年龄段群体为被试,尤其是创造力发展处于高峰期的青少年群体。

5 结论

(1)与消极情绪相比,积极情绪更有利于提高个体的创造力表现;(2)与高生存动机的情绪相比,低生存动机的情绪更能提高个体的创造力表现;(3)情绪效价和动机情绪对创造力的影响不存在交互作用。