交通基础设施与民族地区高质量发展

刘玉萍 郑长德

[摘要]交通基础设施的持续完善,是我国民族地区实现高质量发展的重要基础支撑。以高铁开通作为民族地区交通基础设施改善的准自然实验,结合2004~2018年民族八省区地级城市的经济社会发展数据,采用渐进性双重差分模型,实证检验了交通基础设施对我国民族地区高质量发展的影响,结果显示:民族地区的高铁建设具有选择性,高铁发展阶段、城市规模、以及与规划骨干网的距离均有可能影响所在城市的高铁开通;整体来看,高铁开通对民族地区的高质量发展具有积极影响,且高铁的影响既表现出显著的“节点效应”,又展现了较强的“场所效应”;从影响的异质性看,高铁规模和新建站点对高质量发展的影响会分别随城市财政实力的增强和人口密度的增加而增大,体现出影响的“马太效应”;从影响的动态性看,在高铁开通的第三年,其对城市高质量发展的影响开始变得显著,至第五年累积影响则达到最大,其后快速衰减,显示出高铁影响高质量发展的时滞性和阶段性;从影响的机制看,高铁开通可通过交通改善机制和投资激发机制促进民族地区的高质量发展,且当前投资激发机制所具有的中介作用更大;基于有效挖掘“高铁红利”考量,研究结果蕴含的政策含义包括:进一步加强民族地区的高铁建设;完善高铁站点周边的配套基础设施建设;增强高铁配套设施建设资金的保障力度。

[关键词]民族地区;高质量发展;高铁;交通基础设施

中图分类号:F127.8文獻标识码:A

文章编号:1674-9391(2021)03-0037-15

近年来,伴随着经济发展水平的提高,我国的交通基础设施持续改善,其中,高铁的快速发展尤为引人瞩目。自2008年我国第一条高铁开通以来,截止2016年底,我国的高铁营业里程已突破2.2万公里,占世界高铁运营里程的60%以上,以绝对优势位居世界第一位。①不仅如此,中国在2004年《中长期铁路网规划》(2008年调整)中提出全面建设“四横四纵”铁路客运专线,至2016年底,在“四纵四横”快速客运网基本成型之后,该规划目标又进一步升级为“八纵八横”高铁路网的宏大蓝图,②这意味着在未来相当长时期,高铁建设仍将是我国交通基础设施投入的重点。

自2013年广西开通第一条高铁以来,民族地区高铁近年也得到了长足的发展,至2018年底,除宁夏和西藏外,民族八省区已均有高铁开通。③此外,在规划的“八纵八横”高铁路网中,京昆通道、包(银)海通道、兰(西)广通道、青银通道、陆桥通道、沪昆通道、广昆通道等七条高铁干线均涉及民族地区,随着这些高铁线路的陆续建成通车,民族地区的高铁网络未来必将进一步完善。

尽管大量研究显示,通过有效提高交通可达性[1],高铁的开通将有利于沿线城市经济的增长[2],产业的发展[3],创新的改善[4],以及居民收入水平的提升[5]。但也有研究者认为,随着城市之间可达性水平的提高,高铁将不断强化区域中心城市的区位条件,引导要素由周边普通城市向发展环境更优越、生产效能更高的中心城市集聚,进而产生“虹吸效应”,使大城市受益而小城市受损[6],扩大高铁连通城市之间的发展差距[7]。与其他地区相比,我国民族地区的发展水平相对较低,在新时代推动经济高质量发展的背景下,高铁建设是通过经济溢出效应促进了民族地区的高质量发展和区域协调发展,还是因“虹吸效应”使民族地区发展质量降低和区域差距扩大,便成为推动民族地区高质量发展和跨越式发展的过程中,交通基础设施建设能否作为工作着力点的重要依据。为此,本文以高铁开通作为民族地区交通基础设施改善的准自然实验,通过双重差分框架就高铁开通对民族地区地级城市高质量发展的整体影响、影响的异质性、影响的动态性以及影响的机制等展开研究,以期为“交通基础设施和民族地区发展”相关政策的完善提供决策参考。

一、民族地区的高铁发展

2013年12月28日,广西首趟动车组列车从桂林火车站启程开往北京,由此拉开了民族地区高铁发展的序幕。截止2018年底,民族八省区中除宁夏和西藏外,其余省区均有至少一条高铁线路开通。从发展水平看,按照高铁空间布局“主干道先行,支线逐步完善”的步骤,不同民族省区的高铁发展目前处于不同的阶段,至2018年底,已开通高铁的六省区中,广西和贵州二省区的高铁发展水平较高,大部分地级城市均被高铁网络覆盖,高铁发展已进入“支线逐步完善”的阶段,比较而言,云南、新疆、青海和内蒙古四省区的高铁布局则刚刚起步,均仅有一至两条连接各省区主干城市的高铁线路,高铁发展刚进入“主干道先行”的阶段。2013~2018年民族八省区高铁开通情况如表1所示。④

从表1不难看出,各民族省区高铁设站城市并非随机确定,而是具有一定的选择性。首先,在不同的高铁发展阶段,设站城市的选择方向会有所不同,在主干道的形成期,通常会以经济规模较大(从而发展水平较高)的区域中心城市作为主干城市设立高铁站点,而在支线的完善期,设站城市开始渐次由主干城市向周边中小城市蔓延。其次,由于民族地区的高铁发展也是以国家的中长期铁路网规划为指引的,这意味着距所规划的“八纵八横”高铁骨干网的距离越近,城市开通高铁的可能性也越大。

不同高铁发展阶段下设站城市的选择性,使得在高铁开通之初,高铁城市和非高铁城市本身即可能具有不同的发展水平。如果我们分别以地区生产总值、财政总支出和人口密度表征城市的规模特征,2018年时,不同民族省区高铁城市和非高铁城市不同发展指标的均值比较如表2所示。

表2显示,高铁发展水平较高的民族省区——广西和贵州,高铁布局已逐渐进入网络全覆盖阶段,主干道周边的中小城市也已开始铺设高铁,这就使得,从地区生产总值、财政总支出和人口密度三个方面看,这两个省区高铁城市和非高铁城市发展水平的差距并不明显。与此相对应,高铁发展才刚起步的民族省区——云南、青海和新疆,高铁布局尚刚进入主干道的形成阶段,主干道倾向于连接规模较大的区域中心城市,表现为,这三个省区高铁城市的地区生产总值、财政总支出和人口密度等指标,均高于非高铁城市,高铁城市明显具有更大的城市规模和发展水平。与他们相比,内蒙古高铁开通城市的选择具有一定的特殊性,截止2018年,内蒙古共有三个城市开通了高铁(乌兰察布市、呼和浩特市和通辽市),虽然内蒙古的高铁发展也处于起步阶段,但由于鄂尔多斯市、包头市等经济体量较大的城市距京张高速铁路的距离相对较远,因而并未率先开通高铁,这就使得内蒙古高铁城市地区生产总值均值反而低于非高铁城市。

综上可知,虽然民族地区的高铁开通具有一定的选择性,但高铁开通城市的选择并不简单的依据任意单一指标,高铁的发展阶段,城市规模,与国家所规划“八纵八横”高铁骨干网的距离等因素,均可能决定目标城市是否开通高铁,以及开通的时间。

二、高铁对民族地区高质量发展影响的实证研究

(一)实证框架、识别策略与变量选择

欲检验基础设施对民族地区高质量发展的影响,本文将高铁开通视为一个交通基础设施质量提升的准自然实验,在发展经济学的框架内考察高铁开通的增长效应。参照周浩和郑筱婷[8](2012)的思路[9],我们在经典的增长收敛模型[10]中加入基础设施,可得扩展后的Cobb-Douglas型厂商生产行为函数为:

(1)

(1)式中,Y、K、H、L、A分别代表产出、物质资本、人力资本、劳动力、技术水平,Z则为基础设施。外生给定劳动力和技术水平的增长率分别为n和g,物质资本、人力资本和基础设施的储蓄率分别为sk、sh、sz,为简化分析,折旧率均假定为δ。在经典的Solow模型设定下,t时刻取对数后的人均产出可表述为:

(2)

(2)式中,

。在稳态附近,人均产出收敛的速度为,其中,,故。根据式(2)并代入,经简化后可得人均产出增长的增长收敛回归方程为:

(3)

(3)式意味着,基础设施的改善将对人均产出的增长有积极的影响。本文关注的基础设施改善为高铁开通,人均产出则为经济高质量发展的度量指标。

基于上述模型,实证上,欲评估高铁开通对经济高质量发展的影响,在满足随机性的条件下,可通过纵向比较高铁开通前后发展质量的变化,或横向比较开通和未开通高铁城市发展质量的差异,以实现高铁对发展质量影响的直接识别。但如上述表2及相关分析所示,民族地区的高铁开通并不满足随机性条件,在不同的高铁发展阶段,满足特定条件的城市将比其他城市更有可能被“选择”开通高铁。

为减少高铁开通城市的选择性对因果关系评估的影响,我们采用双重差分法(Differences-in-Differences,DID)设定实证分析框架[11]。双重差分法通常被用于评估某项政策或事件对实施对象的影响[12],目前已在国内外得到了广泛应用[13],其原理是通过有效控制研究对象的事前差异,将“有无差异”和“前后差异”进行双重对比,从而实现政策效应的识别[14]。本研究拟评估民族地区高铁开通的影响,而各地高铁开通的时间并不同步,因高铁开通时间具有渐进性,宜采用渐进性双重差分模型。参照郭峰和熊瑞祥[15](2018)等,本研究渐进性双重差分模型的基本设定为:

(4)

(4)式中,下标i指代地区,t表示时间,y为所在城市的经济发展质量。hsr为高铁开通变量,time为高铁开通时间虚拟变量,其在高铁开通后取值为1,反之则为0。为影响城市发展质量且随地区和时间变动的控制变量,为残差项。

目前,学术界测度经济发展质量的方法主要有多指标测度和单一指标测度两类[16],其中单一指标测度主要通过全要素生产率[17]或者劳动生产率[18]对经济高质量发展进行衡量。参照已有研究[19]并考虑到数据的完整性,本文采用以人均实际GDP表征的劳动生产率作为城市经济发展质量y的度量,该指标数值越大表明区域经济增长效率越高,人均生活水平更好,这与高质量发展的要求一致。

为更详尽的分析高铁开通的影响,我们分别以“是否开通高铁”、“高铁站台数量”、“新建站点数量”等具体变量作为高铁开通自变量hsr的度量,以从不同维度检验高铁开通的效应。除因变量和高铁开通相关自变量外,为控制其他因素对经济高质量发展的影响,参照已有研究[20],实证分析中还将包括一系列控制变量,主要为:产业结构、人力资本、对外开放程度、财政实力、公共服务水平、公路交通状况、人口密度。

本文的实证研究主要涵盖2004~2018年民族八省区地级城市层面的高鐵开通和经济社会发展数据,其中,地级城市的高铁开通数据主要根据“高铁网”中高铁开通公示信息手工统计而来,地级城市的经济社会发展数据则主要来自于2005~2019年的中国区域经济统计年鉴和中国城市统计年鉴,并以不同民族省区相应年份的统计年鉴为补充。研究中所涉各变量的定义及描述性统计如表3所示。

(二)高铁对高质量发展的总体影响

对不同城市而言,高铁的开通具有两种形式,一种是对既有铁路线路和站点进行改造升级,使之达到高速列车的运行条件,进而同时执行普通列车和高速列车的运营,另一种是新建高铁线路和站点,并在此专门线路上运营时速更快的高速列车。按照Bertolini(1999)[21]的“节点—场所”理论,高铁对周边区域产生的影响主要由节点效应和场所效应构成,节点效应主要体现了高铁的交通功能,高铁站点的接驳能力越强,其作为“流的空间”即运输节点的功能也越强,场所效应主要体现的是高铁站点因其交通便捷性和高度可达性集聚更多的场所而呈现更多的城市功能属性[22],一个突出的表现是高铁新城建设,大部分高铁新城是以新建高铁站点为依托。这就意味着,从高铁的影响看,在既有铁路线路的高速化改造基础上开通高铁,将使铁路的交通运输效率增强,节点功能得以体现,而在新建高铁站点的基础上开通高铁,不仅使所在城市交通运输能力增强,还为城市功能的扩张提供了“场所”,此时,高铁将同时体现出节点功能和场所功能。因此,为更详尽的分析高铁开通的效应,我们除了以“是否开通高铁(whether)”为自变量,检验高铁开通的整体影响外,还分别以“高铁站台数量(all_pl)”作为交通运输能力的度量,以“新建高铁站点数量(new_st)”作为场所空间的度量,分别检验高铁节点效应和场所效应的影响。不同高铁开通自变量下的回归结果如表4所示。

表4的估计结果显示,不同高铁开通自变量的系数估计值均为正,且至少在5%的显著性水平下显著,表明整体上,高铁开通对民族地区地级城市的高质量发展具有积极影响。从whether的系数估计结果看,与未开通高铁的城市相比,高铁的开通平均可使沿线城市的人均实际GDP提高约600元。all_pl的系数估计结果则显示,高铁站的规模增大,从而高铁的接驳能力和交通运输能力增强,也会对所在城市的高质量发展产生积极影响,且平均每增加一个高铁站台,沿线城市的人均实际GDP将提高约67元,体现出了明显的高铁对高质量发展影响的“节点效应”。不仅如此,new_st的系数估计值进一步表明,每新建一个高铁站点,将使沿线城市的人均实际GDP增加约309元,由于新建高铁站点的平均站台数为2.97个,平均下来,每新建一个高铁站台,将使沿线城市的人均实际GDP提高约104元,远大于高铁站台的平均影响(67元),这是因为新建高铁站点不仅具有节点功能,还能够发挥(相对于原有铁路站点)更强的场所功能,在“节点效应”和“场所效应”的共同加持下,新建高铁站点对沿线城市经济高质量发展的积极影响自然也就更大。

综上,整体而言,高铁开通对民族地区的经济高质量发展具有积极影响,且在此过程中,高铁不仅承担了交通运输功能,表现出显著的“节点效应”,高铁站点,尤其是新建高铁站点,还呈现出更多的“场所”价值,显示了较强的“场所效应”。

(三)高铁影响高质量发展的异质性

大量实证研究证实[23],高铁开通所致基础设施的改善,对不同类型和特征的城市会产生不同的影响[24],因此,样本城市差别化的资源禀赋条件和发展基础,可能导致高铁对高质量发展影响的异质性。首先,高铁带来的时空收缩效应能否转变成预期的经济收益,在很大程度上取决于高铁发展与产业发展的匹配性[25],高铁开通能有效促进知识创造与商务交流,这将使知识经济和商贸旅游等第三产业从中获益良多,相比之下,农业等地域性较强的产业受高铁的影响便不会那么明显和直接,因此,地区产业结构的差异可能导致高铁影响的异质性。其次,高铁的节点效应主要体现的是交通功能的集聚,高铁的运输能力,对目的地、出发地与高铁站点接驳的便利性较为敏感,这意味着,欲有效发挥高铁运力,尚需解决“最后一公里”问题,站点周边大量交通配套设施的投入必不可少[26],不仅如此,在大多数城市,站区定位早已超出单一站房服务功能,而是发展为多种功能混合的城市项目,乃至逐渐由“交通综合体”向“城市综合体”转化[27],而站区综合体的建设自然也需要地方政府投入巨额的资金,因此,欲有效发挥高铁站点对地方经济的辐射和带动作用,地方政府相关配套设施建设的投入能力至关重要,这也就使得,地方政府的财政状况可能导致高铁影响的异质性[28]。第三,我国民族地区地域广阔,人口分布不均衡,不同城市人口规模和人口密度的差异较大,通常来说,民族地区人口密度高的城市不仅往往人口规模较大,发达程度也更高,一方面,较大的人口规模意味着对人员流动的较大需求,高铁开通将释放更大的人口流动潜力,其运行绩效也更高,另一方面,国内外关于高铁开通对不同规模等级城市影响的研究大多发现,相对于人口规模较小的城市,人口规模大且经济发达的城市将从高铁开通中获益更[29],由此可见,人口密度(及其与之相关的人口规模和发达程度)也可能导致高铁影响的异质性。

综上分析可知,高铁对民族地区经济高质量发展的影响可能因地区的产业结构、财政实力和人口密度而异。因此,为检验高铁对经济高质量发展的异质性影响,我们分别在回归方程中加入高铁开通变量与产业结构变量(pindustry),财政实力变量(expend),以及人口密度变量(pop)的交叉项,并根据交叉项的系数实现高铁影响异质性的判别。相关回归结果如表5所示。

表5的估计结果显示,高铁开通变量与产业结构变量的交叉项中,仅“是否开通高铁”变量whether与产业结构变量pindus的交叉项的系数估计值显著,但系数估计值较小,显著性水平仅为10%,而“高铁站台数量”变量all_pl与“新建站点数量”变量new_st与产业结构变量pindus的交叉项的系数估计值均不显著,说明整体上看,高铁开通对民族地区高质量发展的影响并未表现出明显的产业结构异质性。高铁开通变量与财政实力变量expend的交叉项中,“高铁站台数量”变量all_pl、“新建站点数量”变量new_st与财政实力变量expend的交叉项的系数估计值均显著为正,但前者的显著性水平更高,意味着高铁影响的财政实力异质性主要体现在高铁规模上,且欲有效发挥大规模高铁的作用潜力,要靠地方政府的财政投入为推力,民族地区地方政府的财政实力越强,高铁对其经济高质量发展的积极影响也越大。高铁开通变量与人口密度变量pop的交叉项中,“是否开通高铁”变量whether、“新建站点数量”变量new_st与人口密度变量pop的交叉项的系数估计值均显著,但后者的显著性水平遠高于前者,表明高铁影响的人口密度异质性主要体现为新建高铁站点,且在人口密度高(从而人口规模大且发展水平高)的城市新建高铁站点,高铁对经济高质量发展的积极作用也更大。

总的来看,表5的估计结果并未发现高铁对经济高质量发展的影响因产业结构而异的证据,但支持了高铁对民族地区不同财政实力,不同人口密度城市经济高质量发展的异质性影响,且前者的异质性影响主要体现为高铁规模,后者的异质性影响主要体现为新建站点。

(四)高铁影响高质量发展的动态性

高铁对经济高质量发展的影响不仅可能因地区发展特征而异[30],随着时间的推移,高铁的影响亦可能会有所不同[31],因为从动态的角度看,高铁随时间的影响既蕴含着不断强化的因子,亦包含了逐渐衰减的元素。一方面,高铁主要通过推动城市间要素的自由流动与优化区域资源配置,来促进城市经济的高质量发展,其作用的有效发挥,需要站点周边完善的配套设施为保障,配套设施的完善显然需要时间,从而使高铁的影响表现出时滞性,而随着配套设施的完善,高铁的作用渐次发挥,高铁的影响也逐渐深化。另一方面,高铁站及其配套建设带来的巨额投资也可能是高铁影响城市发展的主要来源,然此项投资在高铁站建成通车后势必极大减少,使得随着时间的推移,高铁通过投资对城市高质量发展的推动作用逐渐衰减。

为考察高铁对民族地区高质量发展的影响在时间上的变化趋势,我们进一步在回归方程中加入了高铁开通变量与开通时间虚拟变量的交叉项,并根据交叉项的系数估计值判别高铁影响随时间的变化(见表6)。

表6的估计结果显示,以“是否开通高铁”、“高铁站台数”和“新建站点数”作为高铁开通的判定标准,在高铁开通的第三至四年,高铁对所在民族地区城市经济高质量发展的影响开始变的显著,与针对其他地区研究所见高铁开通即产生显著性影响相比[5],高铁对民族地区高质量发展的影响存在明显的时滞性。究其原因,本文认为主要有两点:一是与其他地区相比,民族地区的基础设施条件普遍较差,高铁站点周边配套交通设施的完善,从而高铁运力的有效发挥需要一定的时间;二是民族地区的高铁线路大多为全国高铁骨干网络的一部分,但由于高铁干线各部分开通时间不同,民族地区大部分高铁在开通之初,与全国高铁网络的对接尚未完成,这也可能会导致开通之初高铁的积极作用无法有效显现。除时滞外,从高铁各变量系数估计值的大小和显著性水平的相对变化来看,高铁开通第五年,其对民族地区城市经济高质量发展的影响达到最大,其后影响则开始衰减,据此可推知,至开通第五年,高铁作用潜力得到充分发挥,高铁红利基本释放,此时,高铁对高质量发展的影响开始慢慢减少,但与非高铁城市相比,由于高铁城市获得了前期的高铁红利,将具有相对更高的发展质量。

总之,表6的估计结果表明,高铁对民族地区城市高质量发展的影响具有一定的时滞性,显著性影响发生于高铁开通的三至五年,其后则快速衰减。

(五)实证结果的稳健性检验

为了验证双重差分模型(4)设定的合理性和上述实证分析结果的稳健性,以下我们分别通过变换估计样本,平行趋势检验和安慰剂检验,分别对实证结果的稳健性进行检验。⑤

1.不同样本的估计

本文主要基于2004~2018年民族八省区地级城市的非平衡面板数据进行上述双重差分模型(4)的估计,连续数据超过两年的地级城市均被保留在估计样本之中,这样做虽然能最大限度的增加样本容量,但如果地级城市的样本缺失具有内生性(即与扰动项相关),则会使样本不具有代表性(不再是随机样本),从而导致估计量的不一致。因此,为检验数据缺失样本的影响,我们在全体样本中剔除数据缺失的样本,剩余690个样本构成平衡面板数据,然后基于该平衡面板数据进行模型(4)框架下的双重差分的估计,估计结果如表7第(1)列所示。

中国的高铁建设具有“分期、分批”的特征,且高铁具有投资大,建设周期长的特点,这意味着不仅高铁的建成通车可能影响高铁城市的经济社会发展,高铁在建从而大量人财物的投入也可能对高铁在建城市的经济社会发展形成冲击,我们分析的样本截止时期为2018年,而2019年我国民族地区也有多条高铁线路通车,显然,2019年开通高铁的城市在2018年处于高铁建设的高峰期,因此,为减少“高铁在建”冲击对“高铁开通”的混淆作用,我们在全体样本中剔除处于高铁在建阶段的样本,⑥剩余样本952个,进一步基于剩余样本进行模型(4)框架下的双重差分的估计,估计结果如表7第(2)列所示。

虽然从行政级别看,民族地区的地级市、自治州和盟均属于地级行政区,但与地级市相比,自治州和盟多属民族自治地方,不仅行政体系不同于地级市,经济独立性也往往高于地级市,且同一自治州和盟下辖的县级行政区之间的经济联系通常也没有地级市辖区紧密,这意味着当受到高铁开通“事件”的冲击时,地级市能够相对更有效的发挥高铁所带来的运力改善的作用。因此,为减少行政区隔下高铁作用的损耗,更有效捕获高铁开通的积极影响,我们在全体样本中剔除自治州和盟样本,保留814个地级市样本,并基于此地级市样本进行式(4)框架下的双重差分的估计,估计结果如表7第(3)列所示。

表7中,平衡面板的估计结果显示,当剔除这些數据缺失的样本之后,whether系数估计值的大小和显著性水平均有了明显的提高,这是因为数据缺失的地级城市大多发展水平较低,根据表5的异质性估计结果,高铁对(数据完整的从而)发展水平相对更高的城市自然有更积极的影响。剔除在建样本和“盟”、“州”样本之后,whether系数估计值的大小和显著性水平则略有增加,前者主要源于在建高铁本就具有积极影响,去除在建高铁样本之后,与非在建非高铁城市相比,高铁开通的积极影响自然也就显得更大;后者则因为民族地区盟和自治州的发展水平一般低于地级市,去除这些发展水平较低从而高铁影响较小的盟和自治州样本,高铁开通的积极影响自然也会增大。总的来看,表7中不同样本的估计结果的变化基本与预测方向一致,由此支持了高铁对民族地区地级城市高质量发展影响实证分析框架和结果的可靠性。

2.平行趋势检验

使用双重差分法进行政策效应评估,一个重要的前提是样本满足平行性趋势的基本要求,即政策实施前实验组和控制组具有共同的时间趋势。为直观考察高铁开通前后高铁城市和非高铁城市高质量发展变化的动态差异[32],参照已有文献[33],我们采用改变高铁建成前后窗宽的方法检验高铁开通前后不同时间段内差异的变化,具体回归方程设置如下:

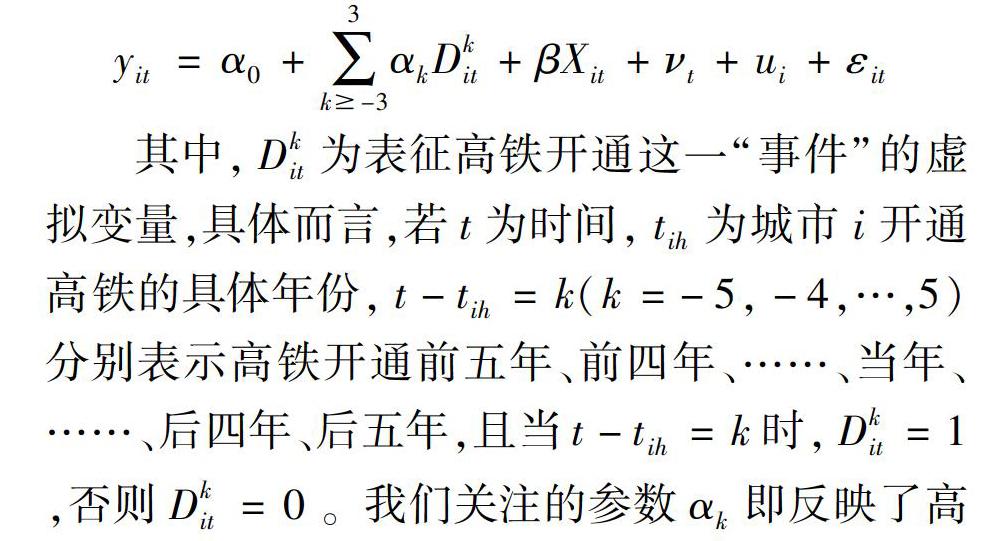

yit=α0+∑3k-3αkDkit+βXit+νt+ui+εit

其中,Dkit为表征高铁开通这一“事件”的虚拟变量,具体而言,若t为时间,tih为城市i开通高铁的具体年份,t-tih=k(k=-5,-4,…,5)分别表示高铁开通前五年、前四年、……、当年、……、后四年、后五年,且当t-tih=k时,Dkit=1,否则Dkit=0。我们关注的参数αk即反映了高铁开通k年对城市高质量发展的影响大小。图1高铁开通前后的系数估计结果显示,在高铁开通前,αk的估计值均较小且基本不显著,而在高铁开通之后,αk的估计值快速增大,且从第三年开始变得显著,由此平行性假设得以支持,即高铁城市和非高铁城市,至少在高铁开通前五年具有相似的时间趋势。

3. 安慰剂检验

安慰剂检验的原理是,如果城市的高质量发展是由其他因素而非高铁引致,那么,假设没有开通高铁的城市(年份)开通了高铁,也会得到显著的结果,反之,则可认为城市发展质量的提升来自高铁冲击的作用。为此,本文采用反事实的方法同时进行地区和时间的安慰剂检验,即随机选取假设的城市(年份)设定为高铁开通的城市(年份),以此作为高铁开通“实验”分组和分期的依据,然后进行DID估计,并根据双重差分项估计值的大小(显著性)和分布来判断基准回归的稳健性。参照La Ferrara et al.(2012)[34]、韩超和桑瑞聪(2017)[35]等的思路,本研究的具体做法为:在全部样本中,随机抽取30%样本作为受高铁“事件”冲击的样本,⑦被抽中城市作为高铁开通城市,时间则视为高铁开通的起始时间,在此基础上按上述实证思路重新构建双重差分项whether,然后进行面板数据的DID估计,分析双重差分项对城市高质量发展的影响。为保证分组的随机性以增加结果的说服力,将上述过程重复200次,即进行200次随机分组和相应的DID估计,200次抽样whether系数估计值的分布如图2所示。图2的估计结果表明,在200次随机分组下,随机抽取的高铁开通whether估计系数分布接近于正态分布,且基本在统计上不显著,表明基准回归中高铁开通的显著正向影响并非由其他未观测的因素所驱动,由此也佐证了基准回归结果的稳健性。

三、进一步的研究:机制分析

上述实证研究从整体影响、异质性和动态性三个维度检验了高铁对我国民族地区高质量发展的影响,结果显著且稳健,体现了交通基础设施在推动我国民族地区发展中的积极作用。以下,我们进一步关注的问题是,在当前的基础条件下,高铁影响民族地区高质量发展的机制又是什么呢?

逻辑上,高铁至少可通过两条路径对民族地区地级城市的高质量发展产生影响,这两条路径分别体现了高铁改善交通的职能和激发投资的职能。首先,从改善交通的角度看,作为一种快捷且高效的交通运输工具,高铁的开通将直接导致沿线城市交通可达性的提升和客货运载能力的提高,高铁开通后,沿线城市的城际运输成本得以降低,这将加速城市间劳动和资本等要素的流动,从而改善要素使用效率,优化产业和就业结构[36],不仅如此,区域间人口加快流动还将加速推动劳动力、资本以及高新技术等生产要素在区域间形成空间溢出效应,促进知识传播和技术进步[37],显然,这些都将有利于沿线城市的高质量发展;其次,从激发投资的角度看,高铁至少可从两个方面推动沿线城市投资的增加和资本的形成,一是高铁线路铺设和高铁站点改造或新建本身即需要大量投资,二是高铁“新城”及其周边配套设施的修建也将吸纳大量政府及民间投资,而根据现有研究(如:张卫国等,2010[38];任歌,2011等[39]),投资是现阶段我国经济增长的强大动力,这也意味着,高铁所致投资增加也将推动沿线城市的高质量发展。

由上述分析可知,高铁开通可能通过交通改善和投资激发两条路径,对沿线城市的经济高质量发展产生积极影响,为此,我们以客运旅客人数的增长作为交通改善的度量,以固定资产投资额的提高作为投资激发的度量,采用Baron and Kenny(1986)[40]提出的“三步法”框架对高铁开通影响民族地区地级城市高质量发展的可能路径进行实证检验,具体检验步骤包括:第一步,将高铁开通变量同旅客人数变量和固定资产投资变量分别进行回归,如果系数显著为正,则表明高铁开通对交通和投资有正向影响;第二步,将高铁开通变量同高质量发展变量进行回归,如果系数显著为正,说明高铁开通对经济高质量发展有积极影响;第三步,将高铁开通变量、旅客人数或固定资产投资变量分别同高质量发展变量进行回归,如果高铁开通变量的系数估计值变得不显著或者虽然显著但系数大小明显降低,而旅客人数或固定资产投资变量的系数估计值仍然显著,则证明高铁开通会通过交通改善或投资激发影响经济高质量发展。在模型(4)的实证框架下,基于上述检验过程的主要回歸结果如表8所示。

表8的估计结果显示,交通改善和投资激发机制的检验中,第一步高铁开通变量whether的系数估计值均为正,且在1%的显著性水平下显著,表明高铁开通从而运力改善导致了城市旅客人数的增长,并推动了所在城市投资的增加。第二步高铁开通变量whether的系数估计值表明,高铁开通明显有利于所在城市的经济高质量发展,基于不同的样本,高铁可分别使所在城市的人均实际GDP增加766元和609元。第三步中,在将高铁开通变量whether、旅客人数变量tour或固定资产投资变量asset均加入回归方程后,旅客人数变量tour和固定资产投资变量asset的系数估计值均显著,但运力改善机制中whether的系数估计值大小由766降为507,显著性水平由1%变为10%,投资激发机制中whether的系数估计值大小由609降为193,显著性水平则由5%变为不显著,高铁开通变量whether系数估计值的大小和显著性水平均有不同程度的降低,表明高铁开通将分别通过交通改善机制和投资激发机制促进沿线城市的经济高质量发展,且从系数估计值的大小尤其是显著性水平的变化幅度可知,投资激发机制发挥了明显更大的中介作用。

综合以上“三步”的估计结果,高铁开通会通过交通改善机制和投资激发机制促进民族地区高质量发展,且相对于交通改善机制,投资激发机制在当前高铁促进民族地区高质量发展过程中发挥了更大的作用。

四、结论与政策启示

人们普遍认为,相对滞后的交通基础设施,是制约民族地区经济社会发展的重要“瓶颈”。近年来高铁的陆续开通,为我们检验交通基础设施改善对民族地区发展的影响提供了“准自然实验”。基于2004~2018年民族八省区各地级城市的经济社会发展数据,结合2013年以来不同类型的高铁开通数据,本文利用渐进性双重差分模型,实证检验了高铁对民族地区经济高质量发展的影响。研究结果显示:

第一,民族地区城市的高铁开通具有一定的选择性,高铁发展阶段、城市规模、以及与规划骨干网的距离等因素均可能影响城市是否开通高铁,以及开通的时间。

第二,不仅高铁开通本身对民族地区地级城市的高质量发展具有积极影响,高铁站台数量的增加从而“节点”增多,以及新建高铁站点从而为城市扩张提供“场所”,均能够有效提升城市的发展质量。因此,就经济高质量发展而言,高铁开通的影响同时显现出“节点效应”和“场所效应”。

第三,从影响的异质性看,高铁开通对民族地区地级城市高质量发展的影响因其财政实力和人口密度而异,且大规模的高铁对财政实力强的城市积极影响更大,新建高铁对人口密度大的城市积极影响更大;从影响的动态性看,高铁开通对民族地区高质量发展的影响存在一定的时滞,在高铁开通第三年影响开始变得显著,至第五年累积影响达到最大,其后则逐渐衰减。

第四,进一步的机制检验显示,高铁开通会通过交通改善机制和投资激发机制促进民族地区高质量发展,且相对而言,投资激发机制在当前高铁促进民族地区高质量发展中的中介作用更大。

整体来看,本文的实证研究结果表明,交通基础设施的改善确实有利于民族地区的高质量发展,所在城市开通高铁,会使其人均实际GDP增加约600元,而每新建一个高铁站,城市的人均实际GDP亦有约309元的增长。在新形势下促进区域协调发展和推动民族地区经济高质量发展的背景下,本文的实证结果为以交通基础设施优化为基础实现民族地区跨越式发展提供了经验依据。从有效利用高铁带来的发展机会,充分挖掘“高铁红利”考量,本研究所蕴含的政策含义主要为:

(1)进一步加强民族地区的高铁建设。尽管近年我国民族地区高铁已获长足发展,但总体而言,民族地区的高铁发展仍远落后于全国平均水平,且在民族地区内部,相对更为贫困的中小城市高铁发展水平更低。虽然从经济的角度看,发达的大城市能够更有效的利用高铁带来的“节点——场所”优势从而实现更好的发展绩效,但也进一步拉大了发达的大城市和贫穷的小城市之间的收入差距,使强者恒强,弱者更弱,其结果不仅与新时代区域协调发展战略背道而驰,(民族地区和其他地区)区域间和(民族地区)区域内差距的扩大还将不利于民族团结和民族地区的社会稳定,这意味着,民族地区的高铁发展不仅应考虑经济绩效,还应关注政治需求和高铁的普遍服务职能。因此,在未来民族地区的高铁发展规划中,应综合考虑高铁的经济效益和社会效益,在经济和政治平衡的基础上进一步完善民族地区的高铁建设标准,着力加强民族地区,尤其是发展相对落后的民族地区的高铁建设。

(2)完善高铁站点周边的配套基础设施建设。虽然高铁具有速度快、运力大等优势,但与公路交通,甚至普通铁路交通相比,高铁也面临设站较少从而“节点”不足的问题。本文的实证研究发现,“节点”越多,高铁对沿线城市经济高质量发展的积极影响也越大,因此,欲扩大高铁的经济影响,需增加高铁站点的辐射范围,而高铁站点一旦规划修建完成,很难再行增补,这意味着增加高铁站点的辐射范围需从提升现有站点的接驳能力和运行效率入手。因此,在进行高铁站点的规划时,不仅应根据城市本身的交通基础条件,科学确定站点所处位置,还应加强站点本身的交通集散能力建设,通过配套公共交通的发展,公路网络的兴建等,实现高铁站和周边区域公共交通设施的无缝对接,从而最大限度的利用高铁便利性带来的积极影响,扩大高铁站点的辐射范围从而有效发挥高铁运力。

(3)增强高铁配套设施建设资金的保障力度。高铁对城市高质量发展的影响因其财政实力的增强而增大,尤其是新建站点城市更是如此,这是因为高铁不仅可通过运力改善促进城市高质量发展,还可为城市扩张提供“场所”,为“交通友好”的产业发展提供契机,并通过激发投资产生的乘数效应,放大高铁所带来的初始优势,进一步促进城市高质量发展。而在高铁通过激发投资促进城市高质量发展的过程中,无论是高铁新城的建设,还是相关产业基础的搭建,均需地方政府的投资为支撑,但民族地区的高铁城市,尤其是新建站点城市,往往发展水平不高,财政实力薄弱,其结果是高铁相关的配套投入常常无法得以满足,高铁的乘数效应得不到有效发挥,高铁的积极作用被大大的抑制。因此,为有效实现高铁的投资激发功能从而推动城市高质量发展,除高铁城市需积极主动的拓宽融资渠道及资金来源外,各级政府还应合理分担高铁配套建设的资金,对于投入能力不足的城市,上级政府应适当通过转移支付予以资金支持,多渠道保障高铁配套资金的投入。

注释:

①新华网.中国高铁营业里程世界第一[EB/OL]. http://www.xinhuanet.com/2017-10/26/c_1121862063.htm, 2017-10-26/2020-07-25.

②“四纵四横”中,“四纵”为京沪高速铁路、京港客运专线、京哈客运专线、杭福深客运专线(东南沿海客运专线),“四横”为沪汉蓉高速铁路、徐兰客运专线、沪昆高速铁路、青太客运专线。“八纵八横”中,“八纵”通道包括沿海通道、京沪通道、京港(台)通道、京哈~京港澳通道、呼南通道、京昆通道、包(银)海通道、兰(西)广通道,“八横”通道包括绥满通道、京兰通道、青银通道、陆桥通道、沿江通道、沪昆通道、厦渝通道、广昆通道。

③ 2019年12月29日,银川至中卫段高铁正式开通运营,标志着宁夏进入“高铁时代”,至此,民族八省区仅有西藏尚未开通高铁。

④高铁开通数据主要根据“高铁网”高铁开通公示信息手工统计而来,高铁网的网址为:http://www.gaotie.cn。

⑤限于篇幅,以下仅报告了以“是否开通高铁”whether为自变量的估计结果,以“高铁站台数量”all_pl和“新建站点数量”new_st为自变量的估计结果与此类似,如有需要,可向作者索取。

⑥所剔除的2019年开通高铁从而2018年视为高铁建设高峰的城市包括乌兰察布市、昭通市、毕节市、贵阳市、银川市、吴忠市和中卫市。

⑦这是因为在基准回归中,样本城市共有82个,实际开通高铁的城市则有26个,占比约为30%。

参考文献:

[1]姜博, 初楠臣, 王媛, 马玉媛, 张雪松. 高速铁路对城市与区域空間影响的研究述评与展望[J]. 人文地理, 2016, 1:16-25.

[2] 王垚, 年猛. 高速铁路与城市规模扩张——基于中国的实证研究[J]. 财经科学, 2014, 1:113-122.

[3] 孙方, 王莹, 张文新. 高速铁路对产业发展的影响研究——以京沪高铁沿线地级站点城市为例[J]. 现代城市研究, 2019, 12:103-110.

[4] 林晓言, 李明真. 高铁对沿线城市科技创新的影响——基于粤桂地区的实证研究[J]. 华东经济管理, 2020, 3:94-102.

[5]刘玉萍, 郭郡郡. 农民享受到高铁红利了么——基于中国区县数据的实证检验[J]. 山西财经大学学报, 2019, 12:1-13.

[6]张梦婷, 俞峰, 钟昌标,林发勤. 高铁网络、市场准入与企业生产率[J]. 中国工业经济, 2018, 5:137-156.

[7] 年猛. 交通基础设施、经济增长与空间均等化——基于中国高速铁路的自然实验[J]. 财贸经济, 2019, 40(8):146-160,封3.

[8]周浩, 郑筱婷. 交通基础设施质量与经济增长:来自中国铁路提速的证据[J]. 世界经济, 2012, 1:78-97.

[9] Barro R. Economic growth in a cross section of countries[J]. Quarterly Journal of Economics, 1991, 106 (2):407-443.

[10] Mankiw N G, Romer D, Weil D. A contribution to the empirics of economic growth[J]. Quarterly Journal of Economics, 1992, 107(2):407-437.

[11]Antonakis J, Bendahan S, Jacquart P, Lalive R. On making causal claims: A review and recommendations[J]. The leadership quarterly, 2010, 21(6):1086-1120.

[12] Clair T S, Cook T D. Difference-in-differences methods in public finance[J]. National Tax Journal, 2015, 68(2):319-339.

[13] Wing C, Simon K, Bello-Gomez R A. Designing difference in difference studies: best practices for public health policy research[J]. Annual Review of Public Health, 2018, 39:453-469.

[14] Ashenfelter O,Card D.Using the longitudinal structure of earningsto estimate the effect of training programs[J].Review of Economicsand Statistics,1985,67:648-660.

[15] 郭峰, 熊瑞祥. 地方金融机构与地区经济增长——来自城商行设立的准自然实验[J]. 经济学(季刊), 2018, 17(1): 221-246.

[16] 张月友, 董启昌, 倪敏. 服务业发展与“结构性减速”辨析——兼论建设高质量发展的现代化经济体系[J]. 经济学动态, 2018, 2:23-35.

[17] 贺晓宇, 沈坤荣. 现代化经济体系、全要素生产率与高质量发展[J]. 上海经济研究, 2018, 6:25-34.

[18] 陈诗一, 陈登科. 雾霾污染,政府治理与经济高质量发展[J]. 经济研究, 2018, 53(2):20-34.

[19]刘伟江, 王虎邦. 地方债务对经济高质量发展的影响分析[J]. 云南财经大学学报, 2018, 34(10):75-87.

[20] 李泽众, 沈开艳. 城市群空间结构对经济高质量发展的影响[J]. 广东社会科学, 2020,2:26-36.

[21]Bertolini L. Spatial development patterns and public transport: theapplication of an analytical model in the Netherlands [J]. Planning Practice& Research, 1999, 14(2):199-210.

[22] 侯雪,刘苏,张文新,胡志丁.高铁影响下的京津城际出行行为研究[J]. 经济地理,2011,31(9):1573- 1579.

[23] 董艳梅, 朱英明. 高铁建设能否重塑中国的经济空间布局——基于就业、工资和经济增长的区域异质性视角[J]. 中国工业经济, 2016(10):92-108.

[24] 朱文涛, 顾乃华, 谭周令. 高铁建设对中间站点城市服务业就业的影响——基于地区和行业异质性视角[J]. 当代财经, 2018, 404(7):5-15.

[25] Chen C L. Reshaping Chinese space-economy through high-speed trains: opportunities and challenges[J]. Journal of Transport Geography, 2012, 22:312-316.

[26] 王昊, 龍慧. 试论高速铁路网建设对城镇群空间结构的影响[J]. 城市规划, 2009, 33(4): 41-44.

[27]洪世键, 姚超. 高速铁路站点与城市空间演化:述评与反思[J]. 国际城市规划, 2016, 31(2):84-89.

[28] Hernández A, Jiménez J L. Does high-speed rail generate spillovers on local budgets?[J]. Transport Policy, 2014, 35:211-219.

[29] 王列辉, 夏伟, 宁越敏. 中国高铁城市分布格局非均衡性分析——基于与普通铁路对比的视角[J]. 城市发展研究, 2017, 24(7):68-78.

[30]邓涛涛, 王丹丹. 中国高速铁路建设加剧了“城市蔓延”吗?——来自地级城市的经验证据[J]. 财经研究, 2018, 44(10):126-138.

[31] 余泳泽, 潘妍. 高铁开通缩小了城乡收入差距吗?——基于异质性劳动力转移视角的解释[J]. 中国农村经济, 2019, 1:79-95.

[32] Beck T, Levine R, Levkov A. Big bad banks? The winners and losers from bank deregulation in the United States[J]. Journal of Finance, 2010, 65(5):1637-1667.

[33] Wang J. The economic impact of special economic zones: Evidence from Chinese municipalities[J]. Journal of Development Economics, 2013, 101:133-147.

[34] La Ferrara E, Chong A, Duryea S. Soap operas and fertility: Evidence from Brazil[J]. American Economic Journal: Applied Economics, 2012, 4(4): 1-31.

[35] 韓超, 桑瑞聪. 环境规制约束下的企业产品转换与产品质量提升[J]. 中国工业经济, 2018, 2:43-62.

[36] 刘耀彬, 郑维伟. 不同等级高速铁路对区域经济差异的影响——基于DID模型对江西省的实证分析[J]. 南通大学学报(社会科学版), 2019, 6:23-33.

[37] 石敏俊,张雪. 城市异质性与高铁对城市创新的作用:基于264个地级市的数据[J]. 经济纵横, 2020, 2:15-22.

[38] 张卫国,任燕燕,侯永建.地方政府投资行为对经济长期增长的影响——来自中国经济转型的证据[J].中国工业经济,2010, 8:23-33.

[39] 任歌.我国固定资产投资对经济增长影响的区域差异性研究[J].财经论丛,2011, 5:25-31.

[40]Baron RM, Kenny DA. The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1986, 51(6):1173-1182.

收稿日期:2020-09-20 责任编辑:杨新宇