博物馆青铜器展品说明英译研究

(西安外国语大学英文学院 陕西 西安 710128)

为切实了解青铜器翻译现状,笔者实地考察了陕西历史博物馆(以下简称陕博)和宝鸡青铜器博物院(以下简称宝博),搜集了青铜器展品介绍的英译文并分类整理。由于博物馆翻译同文化输出有着密切的联系,仅进行国内博物馆之间的比较是远远不够的,因此笔者进一步考证了三所国外博物馆部分展品的英文介绍,提出博物馆翻译原则及青铜器翻译策略。

一、博物馆翻译原则

(一)书写规范原则

展品说明牌和资料板的书写规范与否,直接影响英译文的呈现效果。例如,“卣”的音译与英文单词“you”同形,若不加以区分,译语读者难免困惑。然而,陕博和宝博的展品英译文均出现了字母大小写、正斜体标准不统一的问题。为避免文化信息因书写问题误传,书写规范原则应贯彻在博物馆翻译原则中。通过考证两大国外博物馆的展品介绍,笔者认为应遵循如下书写规范:

1.展品名称中所有实词首字母大写,或仅首词首字母大写

大都会艺术博物馆部分展品名称如下:

Large and Small Tubular Wig Ornaments

Pierre-Auguste Cot

Claude Monet

大英博物馆部分展品名称如下:

Plaster cast:death mask of Napoleon

Bonaparte(1769—1821)

Hard-paste porcelain plate painted with an Egyptian temple

Large bowl with dragons

2.除表示人名、朝代名、地名的汉语拼音均须斜体,以别于英文单词

如大英博物馆部分展品介绍所示:

Meiping with carved peonies

This bronze zun vessel features two rams.

(二)文化主体性原则

如表1所示,陕博大致以“功能先行+音译注释”的方法翻译器具名称;宝博采用“音译先行+功能注释”的方法。二者均借助了补偿手段,然而陕博的译文相对弱化了源语文化在输出过程中的主体性。

考察东京国立博物馆部分展品的说明牌(表2)不难发现,日本在文物翻译中高度重视本国文化的主体性,积极宣介本国文化符号。

表2 东京国立博物馆部分展品说明牌

在翻译传统日式器具“盃”和“提重”时,东京国立博物馆保留了其对应的罗马音(Sakazuki、Sageju),并作以斜体,区分英语单词,宣介民族符号。日本文化在输出过程中适当保留了独特性,加深了外国人对其文化元素的熟知度。适当保留源语文本的“陌生感”[1]有助于提高源语文化的主体性,促进源语文化更好地走出国门。

(三)文本类型导向原则

依据纽马克(Newmark)划分的文本类型[2],博物馆文本属于信息型文本,重在传递信息、表现事实,翻译时需要满足信息准确性和交际有效性[3]。遗憾的是两大博物馆在翻译以铭文命名的青铜器时均违反了这一文本类型导向原则。表3为两大博物馆对以铭文命名的青铜器的英译。

表3 以所铸铭文命名的青铜器

1.信息准确性

陕博采用的“器具类名+of+铭文音译”的翻译方法,模糊了“器具—人物”的关系。殷商时期,“祖”“父”“兄”分别为对祖辈、父辈、兄长辈的称呼,结合此类器具所铸铭文,如“用作父乙壶”,可知“称谓+干支”(祖丁、父乙等)表示受器人;而师丞钟铭文记述的是师丞祭祀先祖的故事;秦公钟铭文记述的是秦襄公被赏宅受国之事。因此,“师丞”“秦公”为作器人[4](器物制作的发起人、出资人或主持人)。遗憾的是,由于史料不足,很多人物无法确认是受器人还是作器人,如“妇好”“亚启”;故而统用了“器具类名+of+铭文音译”的翻译方法,有违信息型文本的信息准确性。

2.交际有效性

宝博采用的“铭文音译+器具类名”英译法,实现了形式对等,但是国外参观者易将表示人物的拼音同器物类名混淆,降低了文化交流的有效性。为突出青铜器铭文的符号性、“铭文—器具名称”关系,可将“父乙壶”译为“Jar with inscription Fu Yi(wine vessel)”。

二、青铜器英译策略

(一)正确处理文化元素的显隐性

1.基于“可译性”的翻译方法非文物翻译通法

有学者认为,源语在译语中可译时则直译;不可译时则意译。该翻译策略只考虑源语文化元素在译语文化中“存在”与否,忽略了其“活跃”与否。

正是因为源语“鼎”的文化概念存在于译语文化中,即“tripod”;源语“豆”的文化概念不存在于译语中,陕博将“鼎”直译为“tripod”,将“豆”意译为“food container(Dou)”。然而“可译性”决定的翻译策略在文物翻译中并非百试不爽。

“tripod”有“青铜三脚祭坛”之意,但此意在译语文化中并不活跃,其指称事物一般为起支撑作用的三脚架;因此采用传统“可译性”的翻译策略,将“鼎”直译为“tripod”,会让译语读者误以为是起稳定作用的摆件。而将“豆”意译为“food container(Dou)”则削减了青铜器种类的多样性。青铜器种类繁多,仅食器就包括鼎、鬲、簋、敦等,若将“food container +(类名拼音)”的模式套用在不同食器的英译上,译语读者难以在了解到器具用途后再留心于其汉语拼音,因此具有文化特色的语言符号易被忽视。

2.处理文化元素显隐性的方法

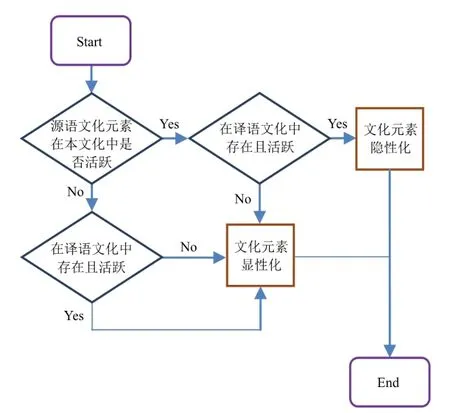

基于奈达(Nida)的动态对等原则[5]及上文提到的“文化主体性”原则,笔者认为应按图1所示方法处理文化元素的显隐性。

图1 文化元素显隐性处理方法

(1)源语文化元素在本文化中活跃、在译语文化中存在且活跃时,将其隐性化。例如,当译语中存在固定符号象征“剑”“壶”的指称物,且该文化概念活跃在译语文化时,应舍弃音译法,即将代表汉语文化元素的拼音隐性化,如“铜剑”译为“Bronze Sword”“铜壶”译为“Bronze Jar”,以实现动态对等。

(2)源语文化元素在本文化中不活跃、在译语文化中不存在或不活跃时,将其显性化。例如,“豆”“罍”作为青铜器具的文化概念在源语文化中并不活跃,且不存在于译语文化中,仅通过语言符号,中外参观者均难以知晓各器具的功能、用途。陕博采用的如“Ox-shaped Wine Vessel(Zun)”的“功能先行+音译注释”译法,会使外国参观者直接获取到该器具的功能信息,同中国参观者的反应会截然不同。因此,应将源语文化元素显性化,采用“音译先行+功能注释”的译文模式,如将“鬲”译为“Li(cooking vessel)”,最大限度实现译语读者在阅读译文时与源语读者反应一致。

(3)源语文化元素在本文化和译语文化中呈相反状态时,将其显性化。此时,无论译者采取哪种翻译方法,都无法实现动态对等;因此,在进行文物翻译时,若无法实现动态对等,就应最大限度保留文化主体性,即采用“音译先行+功能注释”的翻译方法。

(二)增译文物的历史信息和文化内涵

面对文化多元化,翻译应突破字面形式,拓展到对文化内涵的翻译[6]。以宝博对“鼎”的资料板英译文为例。尽管宝博介绍了鼎的历史意义并提供了英文译本,即“Since it appeared in Xia Dynasty,Ding had been mainly used for sacrifices and treats till Han and Wei periods.It is said after the time of water,Yu cast nine Dings that symbolized Jiu Zhou(a poetic name for China)”,但是由于缺乏对中国古代史的了解,译语读者难以架构起从夏代到汉魏时期的时间概念,无法认识鼎沿用时间之长;难以理解大禹的形象,无法明白鼎的神话色彩。因此,翻译时可积极增译朝代的时间信息和禹的身份信息。

(三)补充重要文物负载信息的翻译

中国青铜文化之所以能够在世界青铜文化之林中焕发强大的生机活力,不仅仅因为其种类繁多、造型精美,更在于青铜铭文和青铜纹饰所负载的文化信息具有极强的文化价值。因此,补充重要文化信息的翻译,有利于为世界青铜文化增添中国特色,补充对铭文的翻译。

据考古资料统计,陕西现已发现和著录的铭文总数已达万字,涉及内容包括当时的祭祀训诰、赏赐册命、宴飨田猎等。铭文蕴含的中国智慧至今仍有现实意义。有中国学者通过四十三年逨鼎铭文了解了中国廉政监察思想。而陕博和宝博仅展示了部分铭文拓片及其现代汉语大意。作为人类共同的智慧,青铜器铭文应有其英文译本。

青铜器纹饰种类繁多,包括重环纹、窃曲纹、饕餮纹等。以饕餮纹为例,商代至西周初年,青铜器纹饰狞厉夸张,体现了早期宗法制社会统治者的威严与力量,并且与巫史文化联系密切。李泽厚先生评价饕餮纹对异氏族是威惧恐吓的符号,对本氏族有保护的神力[7]。青铜器的文化价值能否得到有效传播,译者发挥着重要作用,遗憾的是两大博物馆均未对青铜纹饰提供英译文。补充对纹饰介绍的翻译,有助于中国的青铜文化发扬光大。

三、结语

文物是历史的见证,是展现一个民族文化的窗口。对比研究陕西两大博物馆的青铜器展品翻译,并提出有突破性的翻译原则和策略,有助于建设陕西的文物大省形象、提升中国青铜文化在世界青铜文化中的影响力。文物翻译具有极强的跨学科性,译者应加强和不同学科(如考古学、历史学)之间的联通,最大限度实现文化信息有效传递。