紫花苜蓿个体性状对土壤磷素供给能力的响应研究

郭丰辉,丁勇,马文静,李西良,张勇,师尚礼,侯向阳

(1.甘肃农业大学 草业学院/草业生态系统教育部重点实验室/甘肃省草业工程实验室/中-美草地畜牧业可持续发展研究中心,甘肃 兰州 730070;2.中国农业科学院草原研究所,内蒙古 呼和浩特 010010;3.内蒙古民族大学,内蒙古 通辽 028000)

紫花苜蓿(Medicagosativa)作为豆科植物,其根系可与固氮菌共生形成根瘤,具有较强的固氮能力。苜蓿每年固氮量为220~670 kg/hm2,相当于470~1 450 kg的尿素[1]。而磷元素作为植物生长所必需的大量元素之一,由于其移动性差,易被固定,有效性低,往往成为制约植物生长的主要因素[2]。有研究表明,相对于氮钾元素,我国苜蓿生产更易受到土壤磷元素匮乏的限制[3-5]。磷素限制不仅影响了苜蓿干草生产量及种子产量[6-8],而且降低了苜蓿养分、粗蛋白含量,降低了苜蓿草产品的品质及适口性[9]。土壤磷素的供给能力直接关系到苜蓿的越冬率及抗逆性,施用磷肥可以明显提高苜蓿春季返青率,增加盐渍苜蓿田的幼苗建植率及产量[10-11]。苜蓿根系与固氮菌的共生关系受到土壤磷素供给能力的影响,磷素限制会减少有效根瘤数量,进而减小单位面积苜蓿的固氮量,最终降低苜蓿固氮能力[12-13]。鉴于土壤磷素在苜蓿生产中的重要作用及我国苜蓿主产区土壤磷元素可利用性低的特点,有关磷素与苜蓿生长及生产的相关性研究一直是草学研究领域的热点之一。

苜蓿生物量的形成与其形态发育密切相关,影响苜蓿产草量的主要形态性状有单茎重、茎长、茎粗、侧枝数、叶片数等[14]。据报道苜蓿叶片性状及分枝,包括叶面积指数(LAI)、冠层结构、叶长、叶宽、叶角度、坚挺小叶、分枝数目(株数)等与植株的光拦截有关,是影响苜蓿产量及质量的主要形态性状[15]。不同基因型苜蓿单株间生物量的差异受到其形态及侧枝性状的调控,在此调控过程中,侧枝数量大于单个侧枝重量的贡献,而叶长的贡献大于叶宽[16]。磷肥的施用可以通过增大苜蓿株高、增加侧枝数量提高苜蓿单株生物量,进而提高苜蓿产量[17-18];但是有研究表明磷肥添加并没有改变苜蓿的植株密度和侧枝数量,其通过提高单个侧枝重量对苜蓿生物量产生影响[19-20]。因此,改变单株生物量是土壤磷素供给能力改变苜蓿生产力的重要途径,但是有关土壤磷素供给能力通过改变苜蓿形态性状(叶片性状、侧枝性状等)影响苜蓿单株生物量尚存在争议。尽管国内外针对苜蓿形态特征开展了大量研究,但土壤磷素供给能力通过改变苜蓿形态特征进而影响其单株生物量的途径尚缺乏足够的研究。

鉴于土壤磷素供给能力对苜蓿生产的重要性及我国苜蓿主产区土壤磷素现状,结合前人有关土壤磷素供给能力改变苜蓿生产力途径的研究,采用室内盆栽试验方法研究了苜蓿个体性状对土壤磷素供给能力的响应,拟解决以下科学问题:1)苜蓿单株性状对土壤磷素供给能力具有什么响应;2)土壤磷素供给能力如何通过茎叶及侧枝性状影响苜蓿单株生物量。

1 材料和方法

1.1 试验材料

试验于2017年5月初~7月初在农业部科尔沁牧草资源重点野外科学观测试验站温室进行。为了有效研究土壤中磷元素对天然草原植物所起的作用,避免其他营养成分偏离正常水平而对试验造成影响,试验所用土壤采自于中国农业科学院廊坊试验基地,该土壤有效磷含量长期严重缺乏(土壤有效磷(P2O5)含量为3.00 mg/kg,据徐明岗等[21]研究当土壤有效磷(P2O5)含量低于5 mg/kg时即为磷素严重匮缺状态),而其他养分水平相对正常。土壤的基本理化性质为:全磷0.56 g/kg、全氮0.66 g/kg、有效磷(P2O5)3.00 mg/kg、碱解氮51.36 mg/kg、有机质1.11%、pH 7.50。将所有土壤充分混匀、过筛、风干,然后装入直径为18 cm的花盆,每盆2.25 kg风干土。供试紫花苜蓿品种为中苜2号,由中国农业科学院草原研究所牧草栽培研究室提供。

1.2 试验方法

周德超[22]对京郊土壤磷肥添加后固定速率的研究表明,磷肥在添加后一昼夜的固定速率为34%~58%,2~30 d的固定速率为65%~76%。依据该固定速率、本土壤有效磷含量及全国养分含量分级标准[21],所用土壤设置(P2O5)0,30,90,180 mg P2O5/kg 4个磷添加梯度(P0、P1、P2、P3),分别代表很缺乏、中等、丰富、很丰富四个等级,每个处理6个重复,磷肥选用过磷酸钙。将装好土的花盆按照其施磷梯度计算好施磷量(每盆含风干土2.25 kg),然后将每盆所添加的磷肥与土壤充分混匀(一次性添足),最后给每盆浇同等量的水(浇透为止)。待土壤潮湿松软后,每盆挖4个洞穴,每洞穴放3粒种子。出苗15 d后间苗,每盆保留长势基本相同的幼苗4株,生长期间定期对每盆浇水,保证其水分的充足并及时拔除花盆里生长的杂草幼苗。

1.3 样品采集与数据测定

待苜蓿生长到65 d时收获,此时苜蓿生长速度明显减慢。收获时将花盆打破,轻轻抖掉根系上面的土壤,然后将每株的根系分开,并洗净。首先对各苜蓿个体形态指标进行测定,利用游标卡尺测量主叶叶宽及节间粗,利用钢尺对植物的株高、侧枝总长、节间长、叶长进行测定。叶长、叶宽、节间长、节间粗测量每一主叶及每一节间后取平均值,侧枝总长测量每一侧枝长后取总和。待所有形态指标测量结束后,对每个单株进行根、茎、叶的分离,并置于60 ℃温度烘箱烘干,然后称重。

1.4 数据处理

各个性状的可塑性指数PI参考Valladares等[23]的方法计算求得,为各处理间的最大值、最小值之差与最大值的比值,表示为PI=[max(i)-min(i) ] / max(i)。运用偏最小二乘回归法建立个体地上生物量与各形态指标的回归方程,并根据回归方程的变量投影重要性指标(VIP),经计算可得各种影响要素的贡献率(ω)[24]。计算方法:

ωXj=VIPj/∑VIPj

式中:q为自变量的个数,r(Y,th)为2各变量的协方差,Whj是轴Wh的第j个分量,ωX j为影响要素Xj的权重。

利用Excel 2010进行数据整理及简单的数据分析,利用SPSS 19.0进行方差分析和相关分析,利用Sigmaplot 12.0作图。方差分析法分析苜蓿各性状在不同处理间的差异,Duncun方法进行多重比较;相关分析采用Pearson相关分析方法。

2 结果与分析

2.1 个体形态

苜蓿个体株高、节间数、节间粗、叶长均表现为P0处理显著小于P1,P2,P3处理(P<0.05),而P1、P2、P3处理之间差异性不显著(P>0.05);侧枝总长表现为P3处理显著大于P0,P1,P2处理,同时P0处理显著小于P2处理,P0与P1处理间及P1与P2处理间差异不显著;叶宽在P0处理下最小,但是P0与P3处理间差异不显著,P0处理显著小于P1,P2处理;P3处理具有最大的叶长与叶宽比值(叶长/叶宽),显著大于P0,P1,P2处理,P0处理显著小于P1,P2处理,P1与P2处理间无显著差异;苜蓿个体节间长、节间长/节间粗在各个处理间均无显著性差异(图1)。

图1 苜蓿个体形态对土壤磷元素供给能力的响应Fig.1 Responses of alfalfa individual traits to soil phosphorus supply capacity注:P0、P1、P2、P3分别代表P2O5 0、30、90、180 mg/kg磷肥添加量;不同小写字母代表苜蓿个体形态性状在处理间存在显著差异(P<0.05);PH:株高;BL:侧枝总长;SN:节间数;SL:节间长;SD:节间粗;LL:叶长;LW:叶宽;SLD:节间长/节间粗;LL/LW:叶长/叶宽。以下图表符号含义与本图相同

2.2 个体生物量及其分配

苜蓿个体各构件鲜重,包括叶鲜重、茎鲜重、根鲜重、地上鲜重及总鲜重均随着土壤磷素供给能力的增强而呈增加趋势(图2A);在最小磷素供给水平P0处理下最小,显著低于其他处理(P<0.05);在最大磷素供给水平P3处理下达到最大值,但P3处理与P1,P2处理差异未达到显著水平(图2A)。苜蓿个体各构件干重,包括叶干重、茎干重、根干重、地上干重及总干重对土壤磷素供给能力的响应趋势与鲜重基本相同,在P0处理下最小,且显著低于其他处理(图2B);在P3处理下达到最大值,显著高于P0,P1处理,但与P2处理差异不显著(图2B)。

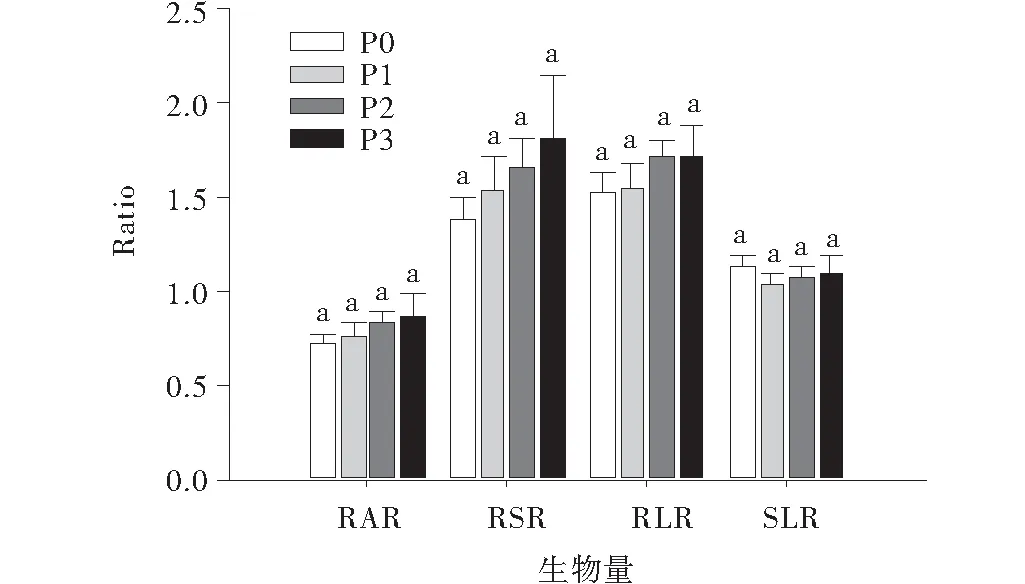

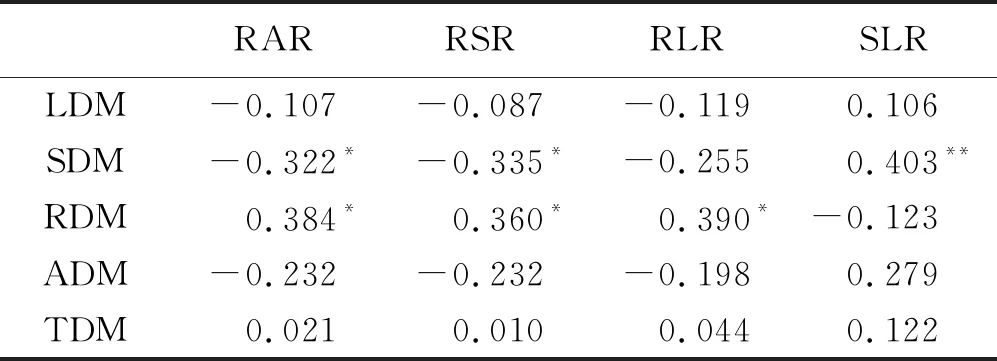

苜蓿个体生物量分配对土壤供磷能力的响应不敏感,根冠比、根茎比、根叶比及茎叶比在处理间均无显著差异(P>0.05)(图3)。相关分析表明苜蓿个体生物量分配受茎干重、根干重调控,茎干重与根冠比、根茎比呈显著相关(P<0.05),与茎叶比呈极显著相关(P<0.01);根干重与根冠比、根茎比、根叶比呈显著相关;叶干重、地上干重及总干重与各分配指标无显著相关(表1)。

图2 苜蓿各器官鲜重与干重对土壤磷元素供给能力的响应Fig.2 Responses of fresh weight (A) and dry weight (B) of alfalfa organs to soil phosphorus supply capacity注:LFM:叶鲜重;SFM:茎鲜重;RFM:根鲜重;AFM:地上鲜重;TFM:总鲜重;LDM:叶干重;SDM:茎干重;RDM:根干重;ADM:地上干重;TDM:总干重

图3 苜蓿个体生物量分配对土壤磷元素供给能力的响应Fig.3 Responses of alfalfa individual biomass allocation to soil phosphorus supply capacity注:RAR:根冠比;RSR:根茎比;RLR:根叶比;SLR:茎叶比

表1 苜蓿个体各构件生物量与构件生物量分配的相关分析

2.3 个体含水量

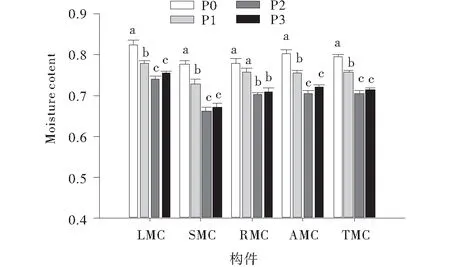

苜蓿个体各构件含水量对土壤供磷能力响应敏感,均随着土壤磷素供给能力的改善而呈降低趋势;叶含水量、茎含水量、地上含水量、总含水量均表现为P0处理显著高于其他3个磷肥添加处理(P<0.05),P1处理显著高于P2、P3处理,P2、P3处理间差异不显著(P>0.05);根含水量表现为P0、P1处理显著高于P2、P3处理,P0、P1处理间及P2、P3处理间无显著性差异(P<0.05)(图4)。相关分析表明苜蓿含水量随着个体株高、干重的增大而降低,苜蓿个体各构件含水量与其株高、叶干重、茎干重、根干重、地上干重及总干重均呈极显著相关关系(P<0.01)(表2)。

图4 苜蓿个体含水量对土壤磷元素供给能力的响应Fig.4 Responses of alfalfa individual water content to supply soil phosphorus capacity注:LMC:叶片含水量;SMC:茎含水量;RMC:根系含水量;AMC:地上含水量;TMC:总含水量.

表2 苜蓿个体构件含水量与个体大小的相关分析

2.4 个体地上干重的构成因素

偏最小二乘法分析表明苜蓿个体各形态指标(侧枝总长、株高、节间粗、叶长、节间数、节间长及叶宽)对其地上干物质积累量的变量投影重要性(VIP)分别为1.22,1.10,1.04,0.99,0.99,0.79,0.78(图5A),贡献率分别为17.66%,15.92%,15.05%,14.33%,14.33%,11.43%,11.29%(图5B);结合本文2.1中苜蓿个体形态对磷处理的响应,土壤供磷能力主要通过苜蓿侧枝总长、株高、节间粗、叶长及节间数来影响其地上干重,其中侧枝总长及株高的贡献相对较大。

图5 个体形态性状对地上干重的投影重要性(A)和贡献率(B)Fig.5 The importance in projection values (A) and contribution rate (B) of morphological traits

3 讨论

形态性状既可以反映苜蓿单株生物量的大小,也可以通过光拦截影响其光合能力[14-15]。形态性状的差异是不同品种或不同环境下苜蓿单株生物量差异的主要诱导途径之一,例如,侧枝数量及叶长的不同导致了品种间苜蓿单株生物量的差异[16]。本研究表明土壤磷环境的改善可以促进苜蓿单株生长,显著增加苜蓿个体生物量,提高株高、侧枝总长、节间数、节间粗、叶长(宽)。进一步分析表明侧枝总长、株高对苜蓿单株生物量构成具有较大的贡献,因此土壤磷环境的改善主要通过增加侧枝总长和株高提高苜蓿单株生物量。

生物量分配的改变是植物响应环境变化的适应策略之一,在土壤养分或水分限制下,植物会加大根系分配以获取较大的根系吸收面积[25-26]。研究表明苜蓿通过增加根系分配适应水分限制[27-28]。但是,也有研究发现苜蓿生物量分配并不随环境因子的变化(氮、磷、水分、二氧化碳等)而改变[19,29-30]。本研究表明苜蓿生物量分配在各处理间无显著差异,磷素在苜蓿生物量分配过程中无调控作用。因此,根系生物量分配的增加不是苜蓿适应低磷环境的策略之一,其可能通过其他策略适应低磷环境,如根际酸化、改变根系形态等[31-32]。众多研究中所出现的差异性结果表明植物(苜蓿)生物量分配的调控是一个非常复杂的过程,其不仅与植物类型有关,还受到植物生长阶段、环境因子胁迫强度及多因子间交互作用等因素的影响[13,33-37]。本研究表明苜蓿生物量分配与生物量多少有关,主要受根、茎干重的调控。为了充分厘清苜蓿生物量分配对环境因子的响应机制,不同苜蓿品种、不同生长阶段的多因子交互试验还有待进一步开展。

本研究表明,随着土壤供磷能力的改善,苜蓿植株含水量显著下降,且同干重呈显著负相关关系,这与李星月等[38]、刘雪云等[39]、李玉娥等[40]、刘芳等[41]针对植物含水量的研究结果一致。一般来说,组织含水量越大,光合速率越快,干物质积累越多,但这与本研究结果中土壤磷素供给能力的改善能够提高苜蓿生物量不一致。植物组织含水量代表了其幼嫩程度,与植物发育阶段(物候期)有关,植物发育越成熟,含水量越低[42-44]。因此,本研究结果中苜蓿植株含水量在磷素营养改善条件下显著降低可能与磷素营养改变了苜蓿植株的物候期有关。磷对植物物候期的影响与氮、水分等其他非生物因素相反,在磷缺乏时,植物趋向于推迟发育,延迟其物候期[45-47];而在其他非生物环境因子胁迫下,植物趋向于提前其物候期,加速完成生命周期[48]。关于苜蓿物候期对土壤供磷能力的响应在国内外鲜见报道,杜文华[49]研究表明施肥对紫花苜蓿的物候期无影响,但是总体而言,苜蓿作为多年生植物,其物候期对磷环境的响应及响应机理缺乏足够的研究。本研究认为苜蓿物候期对土壤磷素供给能力的响应与拟南芥、玉米等一年生植物具有相同的响应趋势,即在磷缺乏时,苜蓿趋向于推迟其发育,延迟物候期[48]。

4 结论

土壤磷素供给能力的改善可以通过改变苜蓿侧枝总长、株高、节间粗、节间数及叶长提高苜蓿生物量,其中侧枝总长和株高是其最主要途径;苜蓿单株生物量分配对土壤供磷能力响应不敏感,其受苜蓿生物量的调控,相对于叶干重来说,根、茎干重是苜蓿单株生物量分配的调控因子;苜蓿单株含水量随土壤供磷能力的增强而显著下降,这可能与磷缺乏延迟苜蓿物候期有关。