跨理论模型的认知干预对脑卒中术后的价值分析

杨 华

河南省安阳市人民医院急诊科,河南安阳 455000

脑卒中是中老年人常见病、多发病,极大地威胁着老年人的生命安全[1]。现代医疗极大地提升了脑卒中患者的抢救成功率,流行病学资料表明,发生脑卒中后的前3个月是康复的黄金期,早期实施有效的护理干预措施可以有效促进大脑功能环路重建,对肢体障碍的改善具有积极作用[2]。有研究指出,脑卒中是一种与不良生活方式有关的行为相关性疾病[3],且术后患者多存在肢体功能障碍、语言沟通障碍导致的不同程度的创伤后应激障碍,严重影响患者的生活和工作质量。跨理论模型是针对行为改变的一种干预模型,国外已有研究将其用于改变吸烟、过量饮酒等不良生活方式,效果明显,目前也有研究将其用于辅助慢性病患者建立自我管理行为[4-5]。为进一步提升脑卒中患者的预后,本研究拟观察基于跨理论模型的认知干预对脑卒中患者术后创伤后应激障碍及自理能力的改善效果。

1 资料与方法

1.1一般资料 选取本院2018年1月至2019年6月收治的92例脑卒中患者作为研究对象,样本容量由经验法确定;退出标准:研究过程中发生死亡、突发严重疾病及自愿退出者。按护理方式的不同分为观察组和对照组,每组各46例。观察组男29例,女17例;年龄45~75岁,平均(66.75±4.53)岁;脑卒中病程3.2~20.6 h,平均(12.54±3.57)h;其中缺血性脑卒中32例,出血性脑卒中14例。对照组男32例,女14例;年龄43~77岁,平均(66.47±3.48)岁;脑卒中病程4~23 h,平均(12.2±2.4)h;其中缺血性脑卒中34例,出血性脑卒中12例。两组患者性别、年龄、脑卒中病程等一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2纳入和排除标准

1.2.1纳入标准 脑卒中诊断参照《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2010》[6],经MRI、CT等影像学检查确诊;年龄40~80岁;脑卒中首次发作,且于发作24 h内入院接受治疗;均于本院行微创血肿清除术;所有患者均知情同意并签署知情同意书。

1.2.2排除标准 合并颅内及蛛网膜下腔出血;其他原因引起的脑卒中发作;合并有颅内感染、糖尿病、精神系统疾病;有严重听力及认知障碍等无法完成研究者。

1.3观察指标 (1)采用改良行为改变阶段问卷[7]对患者干预前及干预3个月后的行为所处的阶段进行评估:前意向阶段为患者在未来6个月内未认识到行为改变的重要性,无行为改变意愿;意向阶段是指患者已经有改善生活行为习惯的意向,但未形成具体的计划和打算;准备阶段是指患者已经对行为改善形成了初步的计划,准备在下个月改变行为;行为阶段为患者的行为已经改变,开始进行规律的运动,但是时间较短未超过6个月;维持阶段为患者进行针对性的行为改变已持续6个月及以上,改变速度有所减慢,容易被外界的环境影响。(2) 脑卒中患者术后创伤后应激障碍症状问卷:采用经改良的创伤后应激障碍症状问卷(PCL-C)[8],共17个条目,包括3个维度:回避(麻木)、反复创伤体验、警觉性增高。(3)分别于干预前及干预3个月后采用美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)[9]进行脑卒中严重程度评定。NIHSS共42分,分值越高,说明患者神经功能缺损越严重;NIHSS评分>16分预示死亡和严重致残的可能性大,评分<6分预示预后良好。采用简易智力状况检查法(MMSE)[10]评估神经功能缺损情况及认知功能,MMSE共30分,分值越高,提示患者认知功能越好。(4)分别于干预前及干预3个月后采用简式Fugl-Meyer运动功能量表(Fugl-Meyer)[11]、巴塞尔指数(Barthel)[12]对两组患者生活自理能力和肢体运动功能进行评分,分数越高,表明患者生活自理能力和肢体运动功能越好。(5)分别于干预前及干预3个月后采用生活质量综合评定问卷(GQOLI-74)[13]对两组患者生活质量进行评价,包括5个维度,分数越高,表明患者生活质量越高。

1.4方法 对照组患者均接受常规护理干预:由科室组成的健康教育宣讲小组为理解能力不同的患者分别讲解脑卒中发生的基础知识,引导患者形成积极正确的认知;治疗期间,由于患者多存在精神上的压力及服用各种药物,往往存在不同程度的胃肠道反应障碍,要及时指导患者的及家属调整饮食结构,避免进食刺激性食物。同时指导患者要保证充足的睡眠,避免过度劳累。观察组患者在对照组的基础上给予基于跨理论模型的认知干预,由医院科室组建的护理干预小组全面评估每位患者所处的行为阶段。(1)进行初次交流访谈时要与患者建立良好的关系,得到患者及其家属的信任,注重语言得体,体现人文关怀,向患者及其家属说明此次认知干预的目的、方法、具体措施及意义等,增强患者行为改变的内在动机,并得到患者家属的重视和配合。每周1次,连续干预3个月。患者出院可进行电话随访,并预约进行延续性认知干预。(2)每周进行干预时依据患者所处的行为阶段给予不同的干预措施。前意向阶段:进行积极的健康知识宣讲,讲解健康生活方式的重要性,使患者及其家属了解脑卒中疾病的发生和发展过程、治疗方法等;帮助患者认识遵医嘱的重要性,讲解不遵医嘱治疗的危害性,请患者回想不遵医嘱时的不良后果及消极体验。意向阶段:对影响患者预后的各种因素进行分析,强化患者行为改变意愿,请患者主动对比健康时及患病后的生活状态,并向患者解释缺乏认知行为干预对疾病的影响,引导患者树立积极治疗的观念及信心。准备阶段:增加与患者的沟通渠道,增强信任感,可借助举例等方式促使患者认识到形成脑卒中的原因(包括不良生活习惯、烟酒、情绪及对疾病存在不合理认知等),对自身不合理行为产生质疑,在公开场所引导患者承诺遵医嘱接受治疗,逐渐改变不正确的认知行为,鼓励患者参加群体性交流组织,及时与主治医师沟通,定期配合随访。行为阶段:反条件作用,帮助患者分析识别影响其保持良好认知行为的因素,以健康行为代替不良行为,此阶段若患者坚持完成目标,应给予肯定与鼓励,对于未完成者分析原因后督促其认真改正。维持阶段:调动患者主观能动性,依据强化管理,鼓励患者主诉可替代行为,提高其控制自身行为的能力,增加积极行为,并重视培养患者自我效能,制订合理奖励政策,使其长期保持良好的认知行为习惯。(3)最后一次干预可与患者探讨行为改变过程中遇到的困难及解决办法,与患者共同分析健康行为改变的重要性,增强患者自我管理的信心和决心。

2 结 果

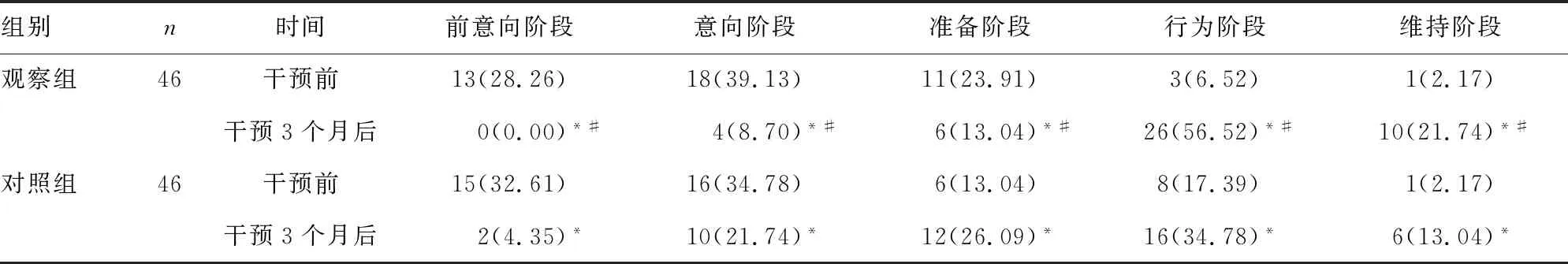

2.1两组患者干预前后行为改变阶段的变化 两组患者干预前行为改变阶段变化比较,差异无统计学意义(Z=-1.235,P=0.325);与干预前比较,两组患者干预3个月后行为改变阶段均有改善,且观察组患者改善程度优于对照组,差异均有统计学意义(Z=-4.263,P<0.001)。见表1。

表1 两组患者干预前后行为改变阶段的变化[n(%)]

2.2两组患者干预前后应激障碍评分比较 与干预前比较,两组患者干预3个月后创伤、回避、高警觉维度评分均明显下降,差异均有统计学意义(P<0.05);观察组患者干预3个月后,各维度评分均低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者干预前后应激障碍评分比较分)

2.3两组患者干预前后NIHSS及MMSE评分比较 与干预前比较,两组患者干预3个月后NIHSS评分均明显下降,MMSE评分均明显升高,差异均有统计学意义(P<0.05);观察组患者干预3个月后NIHSS评分低于对照组,MMSE评分高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者NIHSS及MMSE评分比较分)

2.4两组患者Fugl-Meyer和Barthel评分比较 与干预前比较,两组患者干预3个月后Fugl-Meyer和Barthel评分均明显升高,差异均有统计学意义(P<0.05);观察组患者干预3个月后Fugl-Meyer和Barthel评分均明显高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 两组患者Fugl-Meyer和Barthel评分比较分)

2.5两组患者干预前后GQOLI-74评分比较 与干预前比较,两组患者干预3个月后物质生活状态、躯体功能、社会功能、心理功能及总体生活状态评分均明显升高,差异均有统计学意义(P<0.05);观察组患者干预3个月后物质生活状态、躯体功能、社会功能、心理功能及总体生活状态评分均明显高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表5。

表5 两组患者干预前后GQOLI-74评分比较分)

组别n心理功能干预前干预3个月后总体生活状态干预前干预3个月后观察组4650.96±5.7372.74±6.12*10.86±2.5814.93±2.91*对照组4649.75±6.2469.16±5.85*10.07±2.3013.24±3.16*t0.9692.8681.5502.668P0.3350.0050.1250.009

3 讨 论

脑卒中是目前常见病及多发病,有研究表明,脑卒中的发生除了与合并高血脂、高血压等因素有关外[14-15],还与患者饮食生活习惯、疾病认知等密切相关,临床常常发现脑卒中患者多有不良行为习惯与态度。因此,世界卫生组织提倡以健康饮食、规律运动、戒烟、控制体质量为预防冠心病的四大基石。目前,脑卒中的常规护理干预方法是通过医患之间的沟通交流,使患者对疾病产生正确的认知,了解疾病发生的机制,并给予一定的心理疏导,指导患者进行神经功能锻炼,但在实际干预中常常忽略患者的实际情况,护理方案及具体措施缺乏针对性及系统性,无法有效对患者的认知及行为进行规范干预,降低了整体干预效果。基于跨理论模型的认知行为干预是一种重要的健康促进模式,其建立于预测性理论模型,根据患者内部心理需求,制订针对性干预计划,从而达到真正的行为改变,已广泛应用于健康行为领域中。颜萍平等[16]在针对老年2型糖尿病患者的护理研究中应用了基于跨理论模型,结果显示,患者自我管理能力明显提升。

本研究结果显示,观察组患者干预后在行为改变阶段的变化优于对照组,且应激障碍评分低于对照组,基于跨理论模型的认知行为干预给患者提供了适合自身的积极应对方式,很多脑卒中患者由于年龄普遍偏高,对疾病复发与自身健康生活方式缺乏正确认识,或是部分行为阶段患者容易受外界环境的影响,维持健康行为存在困难;或担心创伤后应激障碍再次发生。基于跨理论模型的认知行为干预针对患者所处的不同阶段,首先鼓励患者讲出自己的顾虑,告知患者积极而有效的应对可以有效改善疾病预后,进而减轻患者的恐惧心理;随着患者行为改变的变化,一起探讨如何克服困难及坚持下去的方法,有效提高脑卒中患者健康行为的维持效果,改变患者对疾病的认知,进而影响其心理应对策略。本研究中观察组患者干预3个月后NIHSS、MMSE、Fugl-Meyer和Barthel评分较干预前的改善程度均优于对照组,基于跨理论模型的认知行为干预采用细分化的健康行为评估问卷,实施个体化阶段性的健康教育,针对性更强,使患者首先清楚了解健康的生活方式,逐步认识脑卒中的发生与高盐、高脂饮食有关,进而建立良好的生活习惯;提示基于跨理论模型的认知行为干预通过改善脑卒中患者健康行为方式,进而有效促进患者神经、认知功能恢复,提升其生活自理能力和肢体运动功能。阶段性变化是基于跨理论模型的核心内容,将患者的行为改变看作动态而非“全或无”现象,并根据行为改变意愿将患者划分为不同的阶段,为每位患者制订更具有针对性的干预措施,将这种认知干预形成螺旋式的变化过程[17]。本研究结果显示,观察组患者干预后3个月GQOLI-74各项评分及总分均高于对照组,提示基于跨理论模型的认知行为干预可进一步有效提升患者的生活质量,基于跨理论模型的认知行为干预尤其关注对患者的放松训练及错误认知纠正,首先应改变患者的病态观点,同时与跨理论模型融合起来,使患者保持充分、良好的遵医行为,有效规避脑卒中的各种诱因,进而提高患者生活质量。

综上所述,基于跨理论模型的认知干预可改善脑卒中患者术后创伤后应激障碍,降低神经功能缺损,提高患者生活自理能力,改善其生活质量及预后。