乡村振兴战略背景下的乡村创新创业研究

〔摘要〕乡村创新创业是大众创业、万众创新的重要力量,它既是实施乡村振兴战略的重要组成部分,也是实施创新驱动发展战略的重要载体。推进乡村创新创业有助于缓解乡村人口流出的不利影响、为解决“谁来种地”提供经营主体、开辟农民就业增收新渠道、满足居民食品消费升级需求、加速城乡融合发展以及促进共同富裕。在乡村创新创业人数不断增加、新模式不断涌现和制度环境不断优化的背景下,推进乡村创新创业要重点解决人、地、资金和公共服务供给等问题。即:要提高乡村创新创业主体的人力资本水平,实现人才引得来;完善乡村创新创业用地政策,实现经营有保障;深化农村乡村创新创业的金融系统性改革,实现资金能满足;提升农村基本公共服务水平,实现人才留得住。

〔关键词〕乡村振兴,乡村创新创业,创新驱动

〔中图分类号〕F320 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1004-4175(2021)06-0099-08

一、引言

党的十九届五中全会指出,要“走中国特色社会主义乡村振兴道路,全面实施乡村振兴战略”。全面实施乡村振兴战略,不仅是党的十九大提出实施乡村振兴战略的升级版,更是中国共产党带领5.1亿乡村人口迈向共同富裕道路的坚实保障。全面实施乡村振兴战略,关键要激发乡村活力,构建创新创业的氛围。创业既有助于促进一个国家和地区的经济增长〔1〕,还有助于创造就业岗位〔2〕。培育乡村经济增长新动能,形成乡村创新驱动发展,深入践行“大众创业、万众创新”的国家战略尤为重要。从政策文件上看,党和国家对乡村创新创业进行了顶层设计、科学部署。2018年,农业农村部发布了《关于大力实施乡村就业创业促进行动的通知》;2020年,农业农村部、国家发展改革委等9部门联合发布《关于深入实施农村创新创业带头人培育行动的意见》;2021年,中央一号文件也提出要“吸引城市各方面人才到农村创业创新,参与乡村振兴和现代农业建设”;2021年9月,退役军人事务部、农业农村部等16部门联合印发《关于促进退役军人投身乡村振兴的指导意见》,鼓励退役军人投身乡村振兴战略中,充分发挥退役军人的人才资源作用。纵观我国农村创新创业的发展历史,从20世纪80年代乡镇企业异军突起到20世纪90年代城镇居民下乡创业,再到新世纪以来我国大力实施创新驱动战略,积极推动大众创业、万众创新,乡村创新创业的浪潮不断涌现,乡村产业发展新动能不断增强。

乡村创新创业的主体既包括返乡人员,也包括下乡人员;既有返乡农民工、农村能人,也有中高等院校毕业生、退役军人等。近年来,有关乡村创新创业主体的研究得到了学术界广泛关注。一部分学者对乡村创新创业群体的特征进行了分析。例如,苏海泉等〔3〕对返乡创业大学生的调研发现,大学生返乡创业行业较为集中,十分看好在乡村的创业前景。林龙飞、陈传波〔4〕基于全国返乡创业抽样调查数据,研究发现新生代返乡创业青年多为已婚男性,受教育程度以初中学历为主且多从事与农业相关的第三产业。一部分学者以农民工这一返乡主体为主要研究对象,重点探讨了返乡创业主体的类型和绩效。例如,农民工返乡创业类型以生存型创业为主、机会型创业较少〔5〕;以发展家庭农场、发展农村电商、发展农产品加工业和发展休闲农业等为主〔6〕;具有外出务工经历的农民工比没有外出务工经历的农村居民更倾向于返乡创业〔7〕。还有一部分学者从返乡创业对乡村产生影响的视角进行了探讨。例如,刘光明、宋洪远指出返乡创业的影响包括对农业结构调整的贡献、投资于公共设施建设〔8〕。返乡创业与实现乡村振兴总要求具有内在的逻辑关系,返乡创业通过资源、人才、网络、创新精神和制度等方式推动乡村振兴〔9〕。

在全面实施乡村振兴的战略背景下,如何更好地发挥出创新创业对乡村振兴的促进效应,让乡村创新创业大有可为也大有作为,加快培育乡村产业发展新动能,这个问题很值得研究。基于此,本文首先由“推拉”理论分析了乡村创新创业的背后逻辑,其次分析当前乡村创新创业的现状与问题,最后提出大力推进乡村创新创业的对策建议。

二、乡村创新创业的理论阐述

乡村创新创业是大众创业、万众创新的重要显现,是将乡村振兴战略与创新驱动发展战略的有机组合,为推进农业供给侧结构性改革、实现乡村产业兴旺发挥了重要作用。基于此,本文由“推拉”理论分析乡村创新创业的背后邏辑(见图1)。

本文认为,乡村创新创业是由“乡村有需求”的拉力与“主体有意愿”的推力以及“政策有保障”三方共同作用的结果,最终实现城乡融合发展和共同富裕的目标。其中,“乡村有需求”指的是缓解乡村人口流出不利影响、农业经营后继乏力的问题,最终保障农民增产增收。“主体有意愿”指的是越来越多的返乡农民工、大学生以及退役军人愿意回到乡村创新创业以满足食品消费升级的需求和追求更加美好的生活。“政策有保障”指的是近年来政府部门出台了一系列政策,旨在引导和鼓励更多优质要素资源下沉乡村、服务乡村振兴。具体来说:

(一)乡村创新创业缓解乡村人口流出的不利影响

第七次全国人口普查数据的资料显示,2020年我国乡村人口为50979万人,比2010年减少16436万人,占总人口的比重下降了14.21个百分点。10年来,我国乡村人口呈现明显的净流出趋势。有学者基于第三次全国农业普查数据研究发现,我国人口净流出的行政村数量接近八成〔10〕。随着城镇化进程的加快,未来乡村常住人口数量下降的趋势已经不可逆转。尤其是当前大量农村青壮年劳动力转移出来,农村人口老龄化程度不断提升〔11〕,抑制了乡村的发展活力。以返乡农民工、农村能人、中高等院校毕业生和退役军人等为代表的乡村创新创业主体,将为乡村经济发展注入资金、新技术、管理经验等优质要素,将先进生产方式和经营管理理念引入乡村,有助于实现乡村劳动力、资本等要素的优化配置,推动乡村新产业新业态从“无”到“有”、从“有”到“优”,农业产业实现“接二连三”,农业多功能性逐步得到实现。

(二)乡村创新创业为解决“谁来种地”提供了经营主体

仓廪实则天下安。保障粮食安全,始终是治国理政的头等大事。受制于农业产业比较收益较低、村庄空心化等因素,“谁来种地”的问题始终较为突出,一直是政策关注的焦点问题。党的十八大以来,加快培育新型农业经营主体、建立健全农业社会化服务体系是破解“谁来种地”难题的重要举措,乡村创新创业主体更是为“谁来种地”提供了经营主体。实践中,一些返乡创业人员通过注册登记家庭农场、领办农民专业合作社、开办企业等方式进行农业生产,成为现代农业发展的主力军。例如,河南省荥阳市新田地种植专业合作社理事长李杰离开原先工作的食品行业,返乡创业领办农民专业合作社,经营土地面积超过五万亩,实现了农业规模化经营。

(三)乡村创新创业开辟农民就业增收新渠道

就业是民生之本。乡村创新创业为广大农村居民开辟了新的就业岗位。近年来,农民就业结构存在明显的分化,表现为从事农业的比例不断降低、从事建筑业、运输业和服务业的比例不断上升〔12〕。伴随着我国经济结构转型升级,第一产业就业份额下降,第二、第三产业就业份额不断上升。加大重点群体的就业扶持力度一直以来是政府关注的重点。以返乡农民工、农村能人和中高等院校毕业生等为代表的乡村创新创业主体,既开辟岗位、产生巨大的岗位创造效应,又解决了重点群体的就业问题。此外,乡村创新创业依托互联网经济催生出新的职业、新的就业方式,吸纳了大量农民就地就近就业。例如,《2020年中国淘宝村研究报告》指出,淘宝村和淘宝镇创造了828万个就业机会。实现就地就近就业,不仅意味着农民可以获得工资性收入,实现增收致富,而且也降低了务工距离和务工成本,方便农民更好地照料家庭。以“创新促创业、以创业促就业、以就业促增收”的良性循环逐步形成。

(四)乡村创新创业满足居民食品消费升级需求

经济发展水平的提升,将产生对食品消费的需求升级。目前我国正处于跨越“中等收入陷阱”并向高收入阶段迈进的关键历史阶段,人民收入水平的提升,客观上要求广大人民群众对食品消费需求逐步实现从“吃得饱”向“吃得好、吃得健康”转变,更加迫切需求绿色有机农产品、清洁空气以及美丽环境等。交通拥挤、房价高昂、环境恶化、资源紧张、物价较高等“大城市病”的出现,也增加了城市居民对乡村美好生活的向往。2021年中央一号文件提出要大力实施乡村建设行动,因此,可以预期,未来乡村公共服务体系将得到极大地改善。以返乡农民工、农村能人、中高等院校毕业生和退役军人等为代表的乡村创新创业主体,更了解农产品市场需求基本情况、消费者需求变化,通过大力发展休闲农业、生态农业、乡村旅游等,必将推进农业与文化、教育、旅游、康养等深度融合,为新产业新业态提供消费市场空间。

(五)乡村创新创业加速城乡融合发展

乡村创新创业本质上是城乡之间要素融合、产业融合、市场融合的现实体现。在要素融合层面,乡村创新创业推动了城市要素向乡村集聚,扭转了长期以来受城鄉二元结构的影响,要素从乡村向城市单向流动的局面。乡村创新创业正是从实践层面矫正农业要素扭曲配置,提高资源配置效率。在产业融合层面,既有一部分乡村创新创业主体从事第一产业,也有一部分乡村创新创业主体从事第二、第三产业,以工业化的理念从事生产,以市场化的理念进行销售,推进了乡村产业融合发展,构建了城乡融合的共享经济新领域,形成多元社会群体良性互动的治理体系。在市场融合层面,创新创业主体在乡村进行创新创业,将自身背后的非农市场与农业市场深度耦合,逐步实现城与乡二者的市场体系深入融合。

(六)乡村创新创业是实现共同富裕的战略举措

长期以来,农村居民人均可支配收入水平明显低于城市居民,城乡居民收入差距较大。乡村创新创业为农村居民增加收入、阶层流动提供了机会和向上通道,也为实现共同富裕提供了一条可行性路径。乡村创新创业可以让一部分返乡创业农民工、农村能人和中高等院校毕业生通过投身乡村事业的方式改变自身命运。尤其是,近年来数字经济在广大乡村地区得到了长足发展,广大农民借数字经济的东风,依托电商平台、直播带货等方式实现收入增加。例如,甘肃礼县果农张加成以前家里年收入仅200多元,成为农民主播后,去年增收十多万元〔13〕。依托乡村创新创业,创新创业带头人在自身富起来的基础上带动周围农民群众,实现先富带动后富,有助于优化调整全社会收入分配格局,实现共同富裕。

三、乡村创新创业的基本现状与存在的突出问题

(一)乡村创新创业的基本现状

乡村创新创业的基本现状主要体现为以下三个方面:

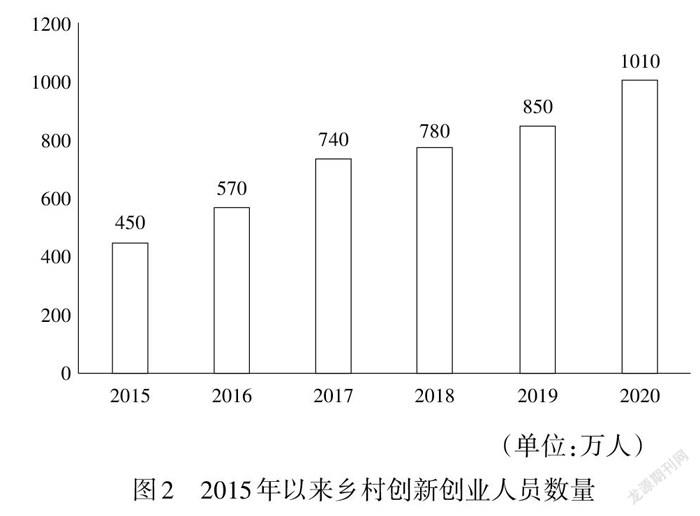

一是主体和人员数量不断增加。自2008年国际金融危机以来,乡村创新创业呈现明显的增加趋势。从乡村新成立的创业主体上看,乡村创新创业主体数量快速增长。农业农村部的数据显示①,2008年乡村新成立的创新创业主体占创新创业主体总量的5.8%,2014年至2018年快速增长到54.1%。从乡村创新创业人数上看,也呈现快速增加趋势。图2显示了2015年以来乡村创新创业人员数量的变化情况。

图2中,乡村创新创业人员数量从2015年的450万人增加到2020年的1010万人,五年间累计增加560万人,增幅达到124.4%。从乡村创新创业人员结构上看,农业农村部资料显示②,70%的返乡创业者都具有打工、求学或服兵役等经历,以农村能人、农村青年为主且年龄越低的组别(如“80后”“90后”)学历越高。

二是乡村创新创业新模式不断涌现。2018年,农业农村部总结推出了全国县域乡村五大创新创业典型模式③,包括特色产业拉动型、产业融合创新驱动型、返乡下乡能人带动型、创新创业园区(基地)集群型和龙头骨干企业带动型。在农业农村部办公厅印发的《关于推介全国农村创新创业优秀带头人典型案例的通知》中,系统性总结了农村创新创业优秀典型案例,也体现了这些创新创业典型模式。具体来说,特色产业拉动型指的是依托特色产业,实现全产业链的生产和服务。如农村创新创业优秀典型案例中,泰州市寺巷街道屠桥社区的群众,通过发展富有特色的教学仪器电商产业实现了脱贫致富,该社区形成了“买全国、卖全国”的销售模式,教学仪器销售占居京东、淘宝、天猫同类产品80%以上的份额,并且在不断拓展对上下游产业链的带动。产业融合创新驱动型是以农村一二三产业融合为抓手开展创新创业。如全国农村创新创业典型案例中的优秀带头人——四川省成都汇众农业有限公司董事长冉桂蓉,她致力于孵化新农人、新农企、新农品,通过一三产结合,将农业加教育模式加以推广,在吸引游客体验农业的同时,将教育融入农业中来,实现了产业的融合创新。返乡下乡能人带动型是让有头脑、善经营、懂技术的返乡下乡人员通过领办、创办新型农业经营主体的方式实现创新创业。农村创新创业典型案例能人——江苏省江永食用菌种植农民专业合作社理事长杨宪永,早年在外打拼,积累一定资金和经验之后,返乡牵头成立江永食用菌种植农民专业合作社,推行“合作社+基地+农户”的产业经营模式,将分散的农户组织起来,走集约化、标准化、规模化的发展道路,带动周边村民走上种植双孢菇致富的道路。创新创业园区(基地)集群型是以园区(基地)为平台载体,为乡村创新创业提供服务;龙头骨干企业带动型则是重点依托国家级、省市级农业产业化重点龙头企业的优势,实现以优势产业带动创新创业。除上述五大乡村创新创业典型模式外,以“直播电商”为代表的新型数字经济形态也逐步成为乡村创新创业的新模式。“直播电商”改变了传统的销售模式,将原先“人对产品”的销售方式转变为“人对人”的销售方式,拉近了顾客与商家的距离,减少了流通环节。近年来,农村直播电商成为乡村创新创业的新模式,成为乡村农业产业发展和乡村创新创业的新亮点,手机成为新农具,直播成为新农活。例如,淘宝直播目前已经有超过10万名农民主播,帮助超过100万农民就业致富。抖音直播和短视频激发新业态,扩大了乡村就业容量。在众多农村创新创业典型案例中,电商平台正日益成为重要的推广媒介和销售渠道,如陕西省清涧县成立电子商务公共服务中心,通过网络营销方式助力优质农产品走出黄土高原打入全国市场。仅在2018年5月,清涧县便通过电商平台销售了近300万斤红枣,解决了全县红枣积压的问题。

三是乡村创新创业的制度环境不断优化。随着“大众创业、万众创新”战略的深入推进,无论是顶层政策设计、技能人才培训,还是配套服务方面,乡村创新创业的制度环境得到了不断优化,为乡村创新创业营造了良好的氛围。从顶层设计上看,2015年以来,《国务院办公厅关于支持农民工等人员返乡创业的意见》《国务院办公厅关于支持返乡下乡人员创业创新促进农村一二三产业融合发展的意见》《关于进一步支持农民工等人员返乡下乡创业的意见》《关于深入实施农村创新创业带头人培育行动的意见》《人力资源社会保障部 财政部 农业农村部关于进一步推动返乡入乡创业工作的意见》《国务院办公厅关于提升大众创业万众创新示范基地带动作用进一步促改革稳就业强动能的实施意见》等一系列政策文件相继出台,明确了发展乡村创新创业的基本原则、总体目标、扶持重点,同时要求在财政、金融、用地、培训、服务、组织保障等方面明确政策扶持。其中,2020年农业农村部、国家发展改革委等9部门联合发布《关于深入实施农村创新创业带头人培育行动的意见》更是明确指出,“到2025年,农村创新创业环境明显改善,创新创业层次显著提升,创新创业队伍不断壮大。农村创新创业带头人达到100万以上,农业重点县的行政村基本实现全覆盖”。2021年退役军人事务部、农业农村部等16部门联合印发《关于促进退役军人投身乡村振兴的指导意见》,也指出要落实财税优惠、金融、用地政策,优化服务保障。从人才培训上看,各级部门不断加大对乡村创新创业人才的培训力度。农业农村部明确要求大力实施农村创新创业百乡千乡万名带头人培育行动,2021年的目标是培育农村创新创业带头人20万以上。针对乡村创新创业人才的培训涵盖经营管理、生产技术、市场营销、金融服务、安全生产、餐饮服务等各个方面。除政府主导的培训外,一些社会资本也积极参与乡村创新创业人才的培育,例如,抖音电商的“富域计划”开展新农人培训,针对直播带货进行行业分析,教授直播技巧等。从配套服务上看,2017年农业部出台《关于公布全国农村创业创新园区(基地)目录的通知》,公布了全国1096个具有典型特征的农村创业创新园区(基地)名称,乡村创新创业平台建设得到了长足发展。一些地区对乡村创新创业人才进行奖励。例如,福建省对首次创业、正常经营1年以上的返乡入乡创业人员给予不超过1万元的一次性创业补贴,对优秀创业项目给予3至10万元的资金扶持。此外,许多地区设立了乡村创新创业的“绿色通道”,对进入创业园区的创新创业人才,提供政策咨询、集中办理证照等服务,免收登记类、证照类等行政事业性费用。

(二)乡村创新创业存在的突出问题

当前,人力资本水平低、用地难、融资难和公共服务体系不健全是乡村创新创业主体面临的普遍问题,制约了乡村创新创业的活力。

一是乡村创新创业主体的人力资本水平较低。高素质的人力资本既是经济发展的重要源泉,更是实现乡村创新创业水平跃升的关键要素。专业性人才队伍缺失、青壮年劳动力外流、返乡主体回到城市是乡村人力资源短板的直观表现,创新创业人力资本水平低下是当前乡村创新创业最大的短板。北京师范大学劳动力市场研究中心2139份调查问卷数据表明,返鄉创新创业主体平均年龄在40岁左右,受教育程度仅处于高中或中专水平,大部分返乡主体没有受过专业性培训〔14〕。较低的学历水平以及培训缺乏,导致一部分创新创业主体缺乏基本的经营管理能力、财务报表知识和电子商务运作能力等,制约了乡村创新创业的层次水平,以致于很多乡村创新创业主体仅是生存型创新创业,并没有达到发展型创新创业以及更高层次的创新创业。

二是乡村创新创业主体面临着用地难的困境。创新创业活动离不开土地,但受制于制度约束,许多创新创业主体在乡村创新创业过程中缺乏设施农用地和建设用地指标。乡村设施农用地和建设用地存在明显的供需错配,以致于部分经营主体难以施展拳脚增加投资、扩大经营规模。有学者对工商资本下乡的现状进行了实地调研,发现多达45%的企业主体面临着用地难的问题〔15〕。也有农民工在人民网“地方领导留言板”中反映用地难的问题,如“我是一位返乡创业的农民工,回家乡创业已三四年了,现企业需扩大规模要征用土地五到十亩,但入工业园有投资强度,依我企业现况根本达不到”。当前,许多地区产业发展都面临着建设用地指标紧约束的问题,返乡创新创业主体难以获得符合自身发展所需的建设用地指标,制约了乡村创新创业的深度和广度。

三是乡村创新创业主体融资难问题突出。资金是经营主体开展创新创业活动的重要要素。创新创业的特征是初始期资金投入量较大,加之农业产业的周期性和弱质性,许多创新创业主体面临着资金投入量和周转量大的困境,资金问题较为突出。与此同时,创新创业主体多为中小微企业或者新型农业经营主体,依托民间融资成本高、依托金融机构难贷款,即便是能贷款,融资规模小,批贷金额也较低。中国宏观经济研究院课题组调查发现,60%的创业创新主体存在融资难题,一部分主体更是通过其他产业利润补充以及借款等方式摆脱融资困境〔15〕。当前,农村金融创新不足与改革协同性不强,农民资金少、贷款难的问题长期难以得到解决,制约了包括乡村创新创业主体在内的乡村农业经营主体的高质量发展。

四是乡村公共服务水平亟待提升。让广大乡村创新创业主体愿意留在乡村、扎根于乡村、带动广大农民群众增收致富,除人、地、资金要素外,乡村基本公共服务也是关键一环。道路、供水、电网等村庄基础设施“硬件”服务需要提档升级,就业、医疗、教育、养老等“软件”服务短板突出,无法给予广大创新创业主体一个稳定预期,不利于创新创业主体在乡村的长期稳定发展。例如,在大量返乡人员返乡时期,农村用电尖峰负荷突出,电力保障压力较大,对创新创业主体经营产生不利影响。国家能源局的资料显示,2020年我国农村电网年平均停电时间约为15小时。陈欣欣等基于中国健康与养老追踪调查的数据发现,农村养老服务体系发展严重滞后、养老服务照料缺口大、供需矛盾突出〔16〕。

四、推进乡村创新创业的对策建议

在全面实施乡村振兴战略的背景下,要继续发挥乡村创新创业的效果,既要培育一批新农人、发展一批新产业,又要带动农民增收就业、推进城乡融合发展。为此,推进乡村创新创业要更好地激发返乡下乡创新创业主体的活力,重点解决人才、土地、资金、公共服务供给的问题,要努力实现人才引得来、经营有保障、资金能满足、人才留得住,更好地推进乡村创新创业为实现乡村振兴服务。

一是提高乡村创新创业主体的人力资本水平,实现人才引得来。乡村振兴战略成败与否,关键在于人才队伍。乡村新产业新业态,需要高素质的人才,多措并举提高乡村创新创业主体的人力资本水平显得尤为重要。一方面要实施乡村创新创业主体人力资本提升行动计划。鼓励地方政府围绕返乡下乡人员从事的行业,有针对性地开展技能培训,探索以需求导向为核心的教育培训方式,强化以政府补贴培训、社会资本自主培训、市场化培训相结合的技能培训供给服务体系,有条件的地区可以采用政府购买服务的方式,为返乡下乡人员提供全方位的技能培训。地方政府要在联络机制、信息平台、技能人才竞赛、技能人才评价和技能人才配置等方面建立工作机制,形成政府主管部门、技工院校、行业协会、新型农业经营主体、工商资本和产业园区相协调的技能服务体系。另一方面要保障乡村创新创业主体的合法权益。实现乡村创新创业主体“引得来”,需要充分尊重返乡下乡人员的意愿,“筑巢引凤”引进高素质人才,抓住人才这把“金钥匙”,保障其在乡村的合法权益。鼓励地方政府与相关高等院校、科研院所建立紧密的合作关系,支持农业专业技术人员服务乡村创新创业,并提高其工资福利待遇,加大服务乡村创新创业人员在职称评定、职务聘任中的权重,保障其在职称评定等方面的合法权益。

二是完善乡村创新创业用地政策,实现经营有保障。乡村创新创业离不开土地。推进乡村创新创业,需要加快推进农村土地制度改革。首先,引导农村承包地有序流转。鼓励以土地流转、土地托管、土地入股等形式实现土地规模集中,让有能力的经营主体种植更多的土地。建立健全县、乡(镇)、村三级土地流转服务体系,依托农村土地流转服务公司、农业社会化服务组织、土地流转服务平台等方式,为土地流转双方提供信息获取、资质认定、签约等服务。其次,完善设施农用地政策。创新设施农用地供给方式,适当增加种养殖附属设施农用地规模,相应扩大附属设施用地规模和比例上限,加强自然资源、农业、国土资源、环保等部门的联动,完善设施农业用地管理机制〔17〕。最后,盘活存量农村建设用地。加快落实农村建设用地改革,总结推广地方集体建设用地改革试点的成功经验,推动闲置宅基地、废弃的集体公益性建设用地转变为集体经营性建设用地入市的政策在实践中落地,保障入市集体经营性建设用地同权同价。鼓励各地探索农村宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”的实施细则和管理办法,允许村集体经济组织开发利用本村闲置宅基地。加快完善村庄土地利用规划的编制,优化村庄土地布局,实现存量建设用地的高效利用。扩大涉农项目的国有建设用地供给数量,各级地方政府要在每年建设用地计划中单列出一定比例专门用于满足乡村创新创业主体的用地需求。

三是深化农村乡村创新创业的金融系统性改革,实现资金能满足。加快推进农村金融体系的系统性改革,以应对乡村创新创业主体日益增长的资金需求。首先,构建完善的农村返乡人员征信体系。地方政府应积极探索建立乡村创新创业人员的诚信台账和信息庫,充分发挥第三方信用服务机构的作用,推动创新创业主体的信用体系评级标准加快建立。引导金融机构结合乡村创新创业人员信用状况、企业财务信息等予以放贷,对经营正常、信誉较好的乡村创新创业人员发放纯信用贷款。其次,完善农村产权抵押贷款机制。加快建立健全农村产权交易市场,尽可能解决设施农用地、农村土地承包经营权、农村房屋、林权、大棚养殖圈舍等难以抵押的现实困境。建立农村产权抵押风险补偿机制,为因面临流动资金短缺暂时难以还贷的乡村创新创业人员提供风险缓释服务。再次,建立面向乡村创新创业主体的农村金融服务产品。探索深化“银政保”合作机制,针对乡村创新创业主体设立政府专项资金,通过政府担保、“政保合作”方式鼓励金融机构积极探索开展农户小额信用贷款、保单质押贷款、农机具和大棚设施抵押贷款业务。又次,建立具有普惠性和激励性的金融服务创新创业长效机制。以政策性金融为落脚点,建立集商业性金融、合作性金融于一体的现代农村金融体系,发挥各种金融主体服务乡村创新创业的活力。最后,综合运用财政税收、金融信贷等政策支持乡村创新创业人员。支持民间资本设立专门支持乡村创新创业的创投基金、小企业投资公司,为乡村创新创业人员提供股权融资和企业增值服务。

四是提升农村基本公共服务水平,实现人才留得住。返乡下乡创新创业主体留在乡村,除产业发展外,以基本公共服务为标志的配套服务体系是否高效供给显得尤为关键。2021年中央一号文件指出,要实施乡村建设行动。乡村建设行动涉及道路、供水、人居环境、村级公共服务中心、数字乡村、乡村物流、农村养老等方面,实施乡村建设行动需要全方位地提升农村基本公共服务水平。首先,加快补齐农村基础设施短板,促进城乡基础设施互联互通。村庄道路建设既要提升自然村道路硬化比例,也要解决村庄道路过窄的问题,加快完善农村公路管理养护长效机制。村庄供水工程和管网要加快更新改造速度,重点要完善污水处理配套设施建设。村庄数字化基础设施要换挡升级,加快村庄通信网络的升级扩容,布局5G、千兆光纤。其次,完善乡村教育、医疗和养老服务体系建设。乡村教育要构建以普惠性资源为主体的学前教育公共服务体系,增加乡村幼儿园数量,改善学校的办学“硬件”和“软件”条件,加强对乡村义务教育的经费投入水平,提高乡村教师的学历水平,解决乡村教师收入普遍偏低的问题;医疗方面要提升村卫生室、乡镇卫生院的医疗服务人员水平,逐步提高乡村医生待遇水平,鼓励具有专业医学知识和职业资格证书的人才到基层服务;养老方面要加快建立完善以家庭养老为基础、社区居家养老为依托、集中养老为补充的农村养老服务体系,推动乡村养老产业发展,打造农村“一刻钟”养老服务圈,构建乡村养老、孝老、敬老的社会环境。最后,优化乡村创新创业环境。地方政府要始终以“裁判员”“店小二”为自身定位,构建群众满意的服务型政府,完善公共服务供给体制机制,不断提升行政效能。落实“放管服”和“最多跑一次”改革,支持乡村创新创业主体的项目落地。加强基层干部队伍建设,培养一批为群众办实事、工作能力强的乡村干部队伍。

注释:

①资料来源于农业部农产品加工局:农村创业创新呈蓬勃发展趋势,http://www.moa.gov.cn/ztzl/scw/scdtnc/201803/t20180306_6137937.htm。

②资料来源于农业部农产品加工局:大力支持农村创业创新促进农村一二三产业融合发展,http://www.moa.gov.cn/ztzl/scw/scdtnc/201612/t20161214_5406926.htm。

③资料来源于农业部新闻办公室:农业部推出农村创业创新五大典型模式,http://www.moa.gov.cn/xw/zwdt/201803/t20180319_6138628.htm。

参考文献:

〔1〕Samila S,Sorenson O. Venture Capital,Entrepreneurship,and Economic Growth〔J〕. Review of Economics and Statistics,2011(01):338-349.

〔2〕De Mel S,Mckenzie D,Woodruff C. Returns to capital in microenterprises: evidence from a field experiment〔J〕. Quarterly Journal of Economics,2008(04):1329-1372.

〔3〕蘇海泉,武书宁,乔 松.大学生返乡创业的现状分析及社会支持构建——以辽宁省 101个县区 862 名创业者调研为例〔J〕.中国青年研究,2017(06):12-16+23.

〔4〕林龙飞,陈传波.返乡创业青年的特征分析及政策支持构建——基于全国24省75县区995名返乡创业者的实地调查〔J〕.中国青年研究,2018(09):53-61+10.

〔5〕刘美玉. 基于扎根理论的新生代农民工创业机理研究〔J〕.农业经济问题,2013(03):63-68+111.

〔6〕《改革》服务中央决策系列选题研究小组. 农民工等人员返乡创业形式发凡〔J〕.改革,2016(11):85-98.

〔7〕周广肃,谭华清,李力行. 外出务工经历有益于返乡农民工创业吗?〔J〕. 经济学(季刊),2017(02):793-814.

〔8〕刘光明,宋洪远. 外出劳动力回乡创业:特征、动因及其影响——对安徽、四川两省四县71位回乡创业者的案例分析〔J〕.中国农村经济,2002(03):65-71.

〔9〕王 轶,熊 文. 返乡创业:实施乡村振兴战略的重要抓手〔J〕.中国高校社会科学,2018(06):37-45+154-155.

〔10〕李玉红,王 皓.中国人口空心村与实心村空间分布——来自第三次农业普查行政村抽样的证据〔J〕.中国农村经济,2020(04):124-144.

〔11〕徐拓远,张云华.“十四五”时期积极应对农村人口老龄化的思路与举措〔J〕.改革,2021(10):31-40.

〔12〕张 琛,彭 超,孔祥智.农户分化的演化逻辑、历史演变与未来展望〔J〕.改革,2019(02):5-16.

〔13〕彭 超,张 琛.直播电商探索数字化富农新路子〔EB/OL〕.http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/202009/23/t2020

0923_35802280.shtml.

〔14〕王 轶,熊 文,黄先开.人力资本与劳动力返乡创业〔J〕.东岳论丛,2020(03):14-28+191.

〔15〕周 振,涂圣伟,张义博.工商资本参与乡村振兴的趋势、障碍与对策——基于8省14县的调研〔J〕.宏观经济管理,2019(03):58-65.

〔16〕陈欣欣,陈燕凤,龚金泉,等.我国农村养老面临的挑战和养老服务存在的突出问题〔J〕.中国农业大学学报(社会科学版),2021(04):64-77.

〔17〕谭智心,张云华.设施农业用地供需状况、政策执行困境与优化策略〔J〕.改革,2020(11):109-118.

责任编辑 于晓媛

〔收稿日期〕2021-10-05

〔基金项目〕北京大学公共治理研究所一般项目(YBXM202102),主持人淦宇杰。

〔作者简介〕淦宇杰(1990-),男,江西永修人,北京大学政府管理学院研究员、博士生导师,北京大学公共治理研究所研究员,北京大学社区治理现代化研究中心秘书长、研究员。