官话方言中的D变音类型

李学军,郭蒙蒙

(安阳师范学院,文学院,河南 安阳 455002)

一、D变音及其空间分布

(一)关于“D变音”

D变音现象是20世纪50年代全国方言普查时发现并引起注意的。张成材(1958)报道了陕西商县方言“动词完成体的内部屈折”(1)张成材:《商县方言动词完成体的内部屈折》,《中国语文》1958年第6期。,中国社会科学院语言研究所(1960)、蒋希文(1962)则分别报道了河北昌黎方言(2)中国社会科学院语言研究所:《昌黎方言志》(重印版)上海教育出版社,1983年。和江苏赣榆方言中动词“儿化”的特殊作用(3)蒋希文:《赣榆话儿化词的特殊作用》,《中国语文》1962年第6期。,贺巍(1965)则详尽考察了河南获嘉方言“韵母变化的功用”,并将其中不同于儿化和U化(Z变韵)的变韵系统命名为“D变韵”(4)贺巍:《获嘉方言韵母变化的功用举例》,《中国语文》1965年第2期。。

这个命名与豫北方言相符,也能涵盖具有特殊作用的儿化变韵一类,所以影响很大。不过将其他地区中具有同类功能的音变现象全部称之为“D变韵”似乎不妥,因为有些地区该音变所涉韵母的音质并不改变,只是拉长音节并使调值发生变化,有方言点甚至仅涉及变调等。因此,本文使用李荣(1978)“变音”(5)李荣:《温岭方言的变音》,《中国语文》1978年第2期。、徐通锵(2003)“D变音”的概念(6)徐通锵:《音节的音义关联和汉语的变音》,《语文研究》2003年第3期。,且将“变韵”看作“变音”的下位概念。

(二)D变音的空间分布

20世纪80年代以后,D变音现象逐渐成为北方官话方言研究的一个热点,有关报告不断出现。从地理分布上看,主要覆盖陕西、山西、河南、河北、山东、江苏六个省,涉及中原官话、晋方言、冀鲁官话、胶辽官话四个方言区。

处于晋方言与中原官话交界地带的豫北地区(黄河沿线及其以北地区)是D变音较为集中的地区,目前已发现共有48点存在这种变音现象(7)陈卫恒:《音节与意义暨音系与词汇化、语法化、主观化的关联》,北京语言大学出版社,2011年。。具体情况为:获嘉县、浚县、辉县市、卫辉市、封丘县、原阳县、延津县、长垣县、焦作市、济源市、沁阳市、武陟县、温县、博爱县、修武县、新郑县、荥阳市、许昌县、长葛县、漯河市郾城区(原郾城县)、舞阳市、内黄县、清丰县、淇县、滑县等至少24个点存在动词变音;获嘉等至少48个点存在小地名变音。

20世纪90年代以来,在冀鲁官话区、胶辽官话区以及陕西境内的中原官话区等发现了许多方言点同样存在D变音现象。山东有:牟平县、博山县、德州市、阳谷县、梁山县、栖霞县、莒县、临沭县、烟台市、青岛市等;河北省有:威县、赵县、邢台市等。陕西有:西安市、渭南市、周至县、户县、凤翔县等,山西有:临猗县、万荣县等。

二、D变音的语音类型

从派生音与基本音的关系上看,D变音大致可以分为变韵型、变调型和混合型三种。

1. 变韵型

这种类型表现为基本音系制约条件下的韵位归并。基本规律是:介音不变,韵尾脱落,主要元音替换,声调不变。高元音韵母[i]、[u]、[y]则后加低元音或卷舌音,变作韵头。

变韵型又可以分为“K化韵(又称D变韵)”和“儿化韵”两小类。“K化韵”呈现低元音化态势,集中分布在豫北地区。

1)K化韵

从基本韵母系统到K化韵系统,韵母数量大大减少。获嘉由47个变为27个(8)贺巍:《获嘉方言研究》,商务印书馆,1989年。,浚县由42 个变为25个(9)辛永芬:《河南浚县方言的动词变韵》,《中国语文》2006年第1期。,长葛由43个变为22个(10)赵青治:《长葛方言的动词变韵》,《方言》1998年第1期。,荥阳由41个变为21个(11)王森:《郑州荥阳(广武)方言的变韵》,《中国语文》1998年第4期。,内黄由40个变为12个(12)李学军:《河南内黄方言双音节动词的变韵》,《汉语学报》2015年第3期。等。内黄话的D变音系统:

a(a) ia(ia) ua(ua)

“低元音化”态势产生同化作用,使单音节动词重叠式的后一音节必须与前一音节同韵:

瞧D瞧Dtio42·tio(内黄)

试D试D213(浚县)

关于K化韵,目前的报告未涉及儿化韵形式的动词的变韵问题。据我们新近对内黄方言的考察,儿化动词不再发生变韵(仅发现个别用例)。如:白背儿(果实泛白)。

2)儿化韵

动词使用与名词表小称意义的儿化规则相同的韵母系统表示时态、处所等语法意义。这种类型散见于冀鲁官话、山西南部的中原官话、江苏北部的中原官话区。

与豫北地区的基本韵母中的低元音一般为不变韵母,能以变韵的零形式可以表示各类语法意义不同,这些方言点的基本韵母绝大多数可以实现儿化变韵,只是归并方式必须遵循儿化规则,对应谓词的有无与多少存在差异。昌黎35个基本韵母归并变为20个儿化韵,牟平则由38个归并为29个(13)罗福腾:《牟平方言志》,语文出版社,1992年。。山东牟平方言的D变音系统:

uãr(uaŋ)

抽Dtiour51拾Dir53

打Dtar213看Dkr131

儿化型D变音容易对句中后面的处所成分产生影响,使之发生儿化。如:

落Dluor213后头儿去了 跳Dtiaor131黄河儿洗不清(牟平)

2.变调型

这一类属于空位变调(零音节),主要表现为地名的变读。其变调只能从前字变调与一般连调规律明显不同这一点上推断出来存在一个空位轻声音节,主要分布于山东德州(14)曹延杰:《德州方言的地名读音》,《方言》1997年第1期。、梁山(15)王彦:《梁山地名中零音节“家”的存在形式》,《中国语文》2007年第1期。等。

德州变调地名分两类:A类书面或地图上有“家”,但在当地实际口语中一般不读。B类书面语、口语皆为两个音节。

A 姜家庙——姜D庙儿tiaŋ213|21mir21

胡家庄——胡D庄儿xu42|55tur213

B 管D庄儿kuæ55|213tur213

郑D庄儿 tŋ21|42tur213

变音符合“前字+轻声”的变调规律(阴平213→21、阳平42→55 、上声55→213、去声21→42),不符合一般两字组的变调规律(阴平+阴平/去声213→24、阳平+去声42→55、上声+阴平/上声55→42、去声+去声21→24)。

梁山原三字组地名已变成两个音节,(明万历年间《汶上县志》可以证明“家”曾经存在),且仅前字读上声、去声的地名发生。

前字上声:

冷D庄lŋ55|23tuãr213耿D楼kŋ55|213lou42

李D垓li55|213xɛr55鲁D庙lu55|23mir313

前字去声:

杜D庄tu313|42tuãr213蔡D林tsɛ313|42li42

靳D口ti313|42kour55赵D坝ts313|42par313

3. 混合型

1)长音-变调

这是混合型中最重要的一类,主要表现为音节的拉长,并伴随调值的改变。具体说,对应的基本韵母的介音不变,主要元音变为长元音,韵尾漂移到最末,形成一个长音节。集中于分布于冀鲁官话、胶辽官话以及陕西省内的中原官话区。

这类变音和前两种最大的不同在于,除了“儿”韵等构成的少数字外,其他绝大部分韵母构成的谓词可以实现变音。如博山方言36基本韵母全部可变(16)钱曾怡:《博山方言研究》,社会科学文献出版社,1993年。,威县36个基本韵母,变音韵母35个(17)曹牧春:《河北威县的D变韵》,《语言学论丛》,商务印书馆,2007年。;赵县38个基本韵母,变音韵母36个(18)李巧兰:《河北赵县的D变韵》,《语文研究》2013年第3期。;青岛市37个基本韵母,变音韵母36个(19)孙彦:《山东青岛方言中的谓词变韵现象》,《中国方言学报》2016年第6期。;凤翔县41个基本韵母,39个变音韵母(20)王军虎:《凤翔方言的子变韵和D变韵》,《咸阳师范学院学报》2012年第3期。。河北威县的D变音系统:

在韵腹长化的同时,D变音节的声调也发生了变化,产生了基本声调中没有的长调。四个声调的变调规律是:阴平35→214、阳平51→552、上声55→353、去声21→511。如:

吃Dtː35|214停Dtiːŋ51|552

买Dmaːi55|353瓮Duːŋ21|511

商县方言以韵母为条件,39个韵母中,a、ia、ua、ɛ、、uo、yo、iɛ、yɛ、r、ai、iai、uai、 ao、iao、an、ian、uan、yan、aŋ、iaŋ、uaŋ等22个韵母可实现这类变音(表完成体)。其变调规律为: 阴平21→53 阳平35→351 上声53→31 去声55→551(21)张成材:《商县方言志》,语文出版社,1988年。

簸Dpuː53|31架Dtiaː55|551

该类变音的结果一般为曲折调(甚至成为双折调),多被看作是动词在轻声音节变调后和词尾声调的加合的结果。双音节动词一般不会发生该类变音,因为典型的双音节方言动词后一音节多为轻声。

长音-变调类存在复杂情况。青岛市区方言阴平、阳平、上声三个基本调类的变音,原本合并的阳平与去声又产生分化,形成四调局面:

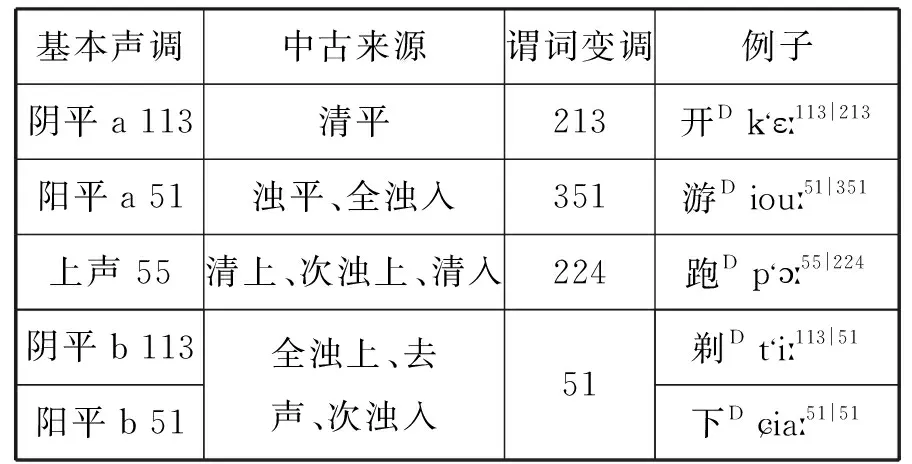

基本声调中古来源谓词变调例子阴平a 113清平213开D ɛː113|213阳平a 51浊平、全浊入351游D iouː51|351上声 55清上、次浊上、清入224跑D ɔː55|224阴平b 113阳平b 51全浊上、去声、次浊入51剃D iː113|51下D ɕiaː51|51

博山方言的情况更为复杂。除原本合并的阴平(清入)、阳平(清上、次浊上)产生分化外,D变音与Z变音更是采用相同语音形式,二者甚至可以产生叠置现象(22)陈宁:《山东博山方言的子变韵及相关问题》,《方言》2006年第4期。。如:

肚ZD(肚子里)tuː

2)变韵-长音-变调

这类变音既有主要元音的替换,音节拉长,又有变调成分,主要分布在陕西。商县39个韵母中有17个标记完成体时,使用这类变音(张成材,1988)。其规律为:

阴平21→53 阳平35→351 上声53→31 去声55→551

吃Dtː21|53存Dtyãː35|351

起Dtiɛː53|31病Dpiaŋː55|551

西安方言的情况似乎更为复杂。变音不仅受句法结构的影响,而且受动词声调、韵母的影响。变音涉及到变韵-长音类,也涉及到变调类。表示完成体时,西安方言38个韵母中有8个韵母可以使用变韵-长音形式(23)孙立新:《西安方言研究》,西安出版社,2007年。(也可以使用变调形式:阴平31|42、阳平24|242、上声53|31、去声55|553),其规律是:

吃Dt31饭走咧 = 吃Dt31|42饭走咧

挤Dtiɛː53一碗牛奶 = 挤Dti53|31一碗牛奶

变韵型与变调型是D变音的两种基本类型。其语音规则简明,本韵与变韵、原调与变调之间对应整齐;而混合型则较为复杂,尤其涉及到变韵的情况。目前的D变音报告对混合型的描写存在两个明显的问题:①记音未必准确,甚至自相矛盾。如:商县D变音调值的变化有21|3231、24|2141、53|5231、55|551和21|53、35|351、53|31、55|551两种说法,令人困惑。②使用的概念缺乏界定。长、短元音的界限、长音与调值、长音与“拖音”的关系等问题也都需要进一步厘清。

三、D变音的功能类型

从功能上看,D变音可以分为构词性和句法性变音两类。前者主要表现为小地名中的前字变音,后者主要表现为动词、形容词及普通名词入句后的变音。

(一)构词性变音

该类变音具体表现为“姓氏字+庄/村”类小地名中姓氏字(单音节)的变读,其功能多相当于“家”。小地名变音地域分布最广,见于D变音各方言区。之所以如此,概与地名的稳固性有关。

豫北方言的地名变音与动词变音的语音规则一致,不变韵一般不能说。变音功能大多相当于“家”。

董Dtu53庄 (获嘉) 李Dliɛ55庄(内黄)

殷Diɛ24庄(长垣)(24)王青锋:《长垣方言志·语音篇》,中州古籍出版社,2007年。刘Dliau42庄(偃师)(25)张慧丽:《官话方言变韵研究》,北京师范大学出版社,2017年。

西安及周边方言地名变音呈现的并非匀质特征。一方面带“姓氏字+家”的地名尚处于合音与变韵、变调的过渡地带,变音形式和原读形式都可以使用。另一方面不带姓氏字的村名也能发生变音。

胡D寨xu24tsæ55= 胡家寨xu24tia31tsæ55

吴D铺u35pu51= 吴家铺u35tia31pu51(户县)(26)孙立新:《户县方言研究》,东方出版社,2001年。

小地名变音可以提供语音演变的线索。山东方言区的地名变音中“零音节”变调的分化,有助于探讨变音起源的时间。明嘉靖年间《长垣县志》、万历年间《汶上县志》等对地名、地名变音的记录,更是为这类变音起源于“姓氏字+家”的合音提供了直接证据。豫北个别发生D变音的地名存在“姓氏+家”这样的简称形式,也可以佐证这一点。如内黄二安乡的“王D[uo42]营儿”在当地可以简称为“王家”等。变音形式和原读形式都可以使用的西安方言更是如此。

(二)句法性变音

句法性变音是D变音的主体,最具类型学意义。主要表现为动态动词、普通名词的变音。整体而言,变调型、混合型多存在与变音等价的助词弱读替换形式,变韵型则较受限制。

1. 动词变音

动词变音按语法功能大致可以分为以下六类:

1)完成体标记

变音大致相当于普通话的“了1”。绝大多数存在句法性D变音的方言,其动态动词可以实现这种变音功能(除凤翔方言)。动词后面一般带有数量成分,不带数量成分句末须带助词。

(1)他抬D[tɛ31]一张桌Z(获嘉)

(2)炒D[ts55]盘儿鸡蛋(长葛)

(3)想D[sio55]半天(舞阳)(28)张雪平:《河南舞阳方言的完成体表达式》(未刊稿), 河南语言学会第15届年会论文,2015年。

(4)一年弄D[nu51]两万(郾城)

(5)救D[ti312]他一命(淇县)(29)岳保红:《淇县方言变韵研究》,中国人民大学硕士论文,2008年。

(6)打D[tar213]一下 = 打·lou/·liou(昌黎)

(7)吃D[tː213|2133]饭·lan = 吃·a(赵县)

(8)俺吃D[tː35|214]饭啦 = 吃了·lau(威县)

(9)开D[kr51]话匣子了(牟平)

(10)炒D[tː35|214]盘菜 = 炒·(博山)

(11)我买D[mɛː113|213]三张票(青岛)

(12)他救D[ciour45]活个人 = 救·= 救了·l(栖霞)(30)刘翠香、施其生:《山东栖霞方言相当于普通话“了”的虚成分》,《语文研究》2004年第2期。

(13)簸D[puː53|31]一斗米啦 = 簸唠lao21(商县)

(14)这二年真是苦D[ku53|31] 你咧 = 苦D

重叠式的变音形式一般可以位于句末,因为本身表示定量。变韵型与长音-变调类的变音形式有明显的差别。前者两个音节都需要变韵,后者则大多只是第一个音节变音。

(16)□niɛ312拜他家搜D搜D[so24·so](内黄)

(17)堆D[tsuei213|311]堆麦子(莒县)(31)李仕春、艾红娟:《山东方言里的一种语法变调》,《方言》2009年第4期。需要说明的是,李文将山东莒县等方言点的D变音处理为变调型,属于“拖长音节的变调”。我们这里处理为长音-变调型,但注音仍从李文。

(18)堆D[tsueːi214|311]堆麦子(博山)

2)持续体标记

变音大致相当于普通话的“着”,广泛分布于D变音各方言区。能实现这一变音功能的动词须是持续动词。变音动词用于连动式的前项表动作方式时较为自由,用于简单句中作核心谓语时句末一般还需要添加助词。

(19)牵D[tiã33]马来了(获嘉)

(20)陪D[pɛ42]他喝0一黑价(内黄)

(21)锅里蒸D[t24]馍嘞(浚县)

(22)不知道在哪儿塞D[sɛ24]哩(舞阳)

(23)坐D[tsuor55]车来咧(昌黎)

(24)老师点D[tiæː44|551]头说 = 点着·ts(莱阳)

(25)太沉,俺给你抬D[taiː51|552]吧 = 抬嘞·lei(威县)

(26)拿D[na53|555]一张纸 = 拿着(临沭)

混合型D变音表“持续”义时存在复杂情况。西安方言存在词缀弱读的两种替换形式,青岛方言甚至可以使用长音-变调、儿化变调两种D变方式。

(27)门口围D[uei24|242]一伙人 = 围·ei = 围着·t

(28)寻D[i24|242]捱打 = 寻着·t(西安)

(29)外墙上挂D[kuaː51|51/ kuar51|51]幅画 = 挂子·tθ(青岛)

3)终点标记

变音相当于普通话的“到/在”,广泛分布于D变音各方言区,且大多存在替换形式。

(30)栽D[tsɛ24]院嘞两棵榆树(淇县)

(31)鼻得都哧溜D[ts24·lio]嘴嘞了 = 哧溜到(内黄)

(32)桌子摆D[pɛ55]这儿不中(舞阳)(32)崔灿、夏跃进:《舞阳方言研究》,河南大学出版社,1988年。

(33)装D[tsuar32]箱子咧 = 装得·ti(昌黎)

(34)把那些都放D[fãːŋ21|214]柜嘞 = 放了

·lau(威县)

(35)鸟飞D[feːi33|211]树上咧(博山)

(36)把钱掉D[tiaːu51|5133]井里H·lan = 掉·a(赵县)

(37)跳D[tiaor131]黄河儿洗不清(牟平)

(38)被子掉D[ti31|551]楼下去了 = 掉到·t(莒县)(33)李仕春、艾红娟:《山东莒县方言动词的合音变调》,《语言科学》2008年第4期。

4)结果标记

变音多相当于普通话的“得”,后面带情态补语。也有直接相当于结果补语“着”的。主要分布于冀鲁官话、胶辽官话区等。

(40)饿D[uo11|132]慌 = 饿得·ti(淄博)

(41)死D[sr213]晚了(牟平)

(42)冷D[lːŋ55|353]不行 = 冷嘞·lei(威县)

(43)来D[lɛː51|351]早不如来D[lɛː51|351]巧 = 来得·ti(青岛)

(44)跑D比谁都快(凤翔)

(45)票买D[maːi44|551]了 = 买着(莱阳)

5)形式成分

该类变音仅作为一个强制性形式成分存在,主要表现在豫北方言中单趋式中行为动词的变音上。获嘉、浚县、长垣方言有“VD+来/走/去/上”式,荥阳方言有“VD+来/走/去”式,内黄方言有“VD+来/走/上”式等(34)李学军:《河南内黄方言动趋式动词的变韵》,《中国方言学报》2016年第6期。,其他方言未见报道。

(46)你粘D[tã33]上邮票再送(获嘉)

(47)我把他叫D[ti31]走了(荥阳)

(48)他弄D东西捎D[24]去了(浚县)

(49)把小孩儿带D[tɛ213]去(长垣)

(50)他在安阳嘞时候儿也搁咱捎D[so24]来过几回东西(内黄)

6)其他类

a否定标记

这一类型仅见于张占山、李如龙报道的莱阳方言材料(35)张占山、李如龙:《虚化的终极:合音》,《鲁东大学学报》2007年第2期。。

(51)干D[kæː?112|231]干 = 干不干

(52)行D[çiːŋ41|351]行 = 行不行

b肯定语气标记

变音表示“确认”语气这一类型也不多见,目前报道材料里仅见内黄方言。能够实现这类变音的动词包括动趋式、双音节动结式、以及广义的趋向动词,且仅限用于表示能力或条件许可义的“能”字句中。

(53)能干下去D[tyɛ312]

(54)能起来D[lɛ42]

c夸张语气标记

变韵动词和句末语气词配合,表示程度的夸张。该类变音主要分布于豫北地区。严格意义上说,这一类型属于形容词变韵。鉴于汉语中形容词可以视作广义动词,这里一并列出。

(55)那个小刀儿利D[liɛ213]嘞(浚县)

(56)炮响D[i55]嘞(淇县)

(57)他弄啥都弄嘞好D[xo55]嘞(内黄)

(58)他大小儿孬D[n24]嘞(滑县)

2. 名词变音

普通名词的D变音可以表示方位、处所标记等。散见于冀鲁官话和晋方言区的部分方言点等。

1)方位、处所标记

(59)你去船D[tuã31]上吧

(60)他去河南D[nã31]了(获嘉)

(61)屋D[ur32]坐去吧(昌黎)

(62)缸D[kãr51]有水(牟平)

(63)家D[tiaː35|551]啥也没有 = 家嘞·lei

(64)一直就呆这院D[yã31|551]住着。(莒县、博山)

有学者认为,“ND+上”原型是“[N+上]+上”或“[N+儿]+上”,“在+ND”的变韵名词则是“N+里”合音的结果(36)赵日新:《中原地区官话方言弱化变韵现象探析》,《语言学论丛》,商务印书馆,2007年。。

2)领格标记

(65)这是我D[uː35|214]书

(66)那支笔是你D[niː35|214](博山)

(67)我D[uoː44|551]书 = 我赖·lɛ书

(68)书房D[faːŋ41|351]老师真熊 = 书房赖老师(莱阳)

整体而言,北方官话方言区的D变音语法上呈现两个明显的特点:①语法功能较为复杂。不同方言点D变音实现的功能有宽有窄(少则一两种,多者达六七种),其中最核心的功能是时体标记、终点标记及结果标记功能。②语法化程度不高。具体表现为:绝大多数方言点的句法性D变音都有“动词+助词”等替换形式(尽管助词可能已弱读为一个非完整的音节),有方言甚至皆可以自由替换。即使是D变音发达的豫北方言,除表完成体义、形式标记的以外,其他一般也都有替换形式。如:内黄方言表持续体义的D变音虽在现实句核心谓语的位置上一般不能替换,但在连动式(前项)、主语从句、祈使句中等皆可以自由替换为“动词+助词”形式(37)以前我们未充分注意到这一点,这里举例加以说明:他骑D[tiɛ42] 车得走了。 = 骑住·ty丨嫁出去嘞闺女逗D就怎得儿这样在娘家住D[tyɛ312] 不中。 = 住住丨这东西瞧D[tio42]是不孬。 = 瞧住丨穿D[tsuɛ24]! = 穿住丨戴D[tɛ312] 帽得吧! = 戴住丨你得守D[so55]咱嘞东西!= 守住。。

需要指出,D变音的替换形式、替换条件等可能与句类因素等密切相关。这一点是我们近期调查内黄方言的祈使句时才充分意识到的。而普遍缺乏对包括句类因素在内的各类变音制约条件的系统考察,正是已有的D变音报告共同存在的一个突出问题。

四、余论

以上我们从语音形式、语法功能两个方面对官话区的D变音类型进行了初步归纳,简要分析了各小类的地域分布及内部特点,指出了该类语法音变研究中存在的突出问题。

汉语方言调查的实践表明,官话方言同其他方言一样具有丰富的资源。D变音尤其是谓词变音现象的发现,无疑加深了我们对汉语各要素之间互动关系的认识。笔者认为,尽管D音变现象早已成为官话方言研究的一个热点,并出现了大量的研究报告,但我们必须清醒地认识到,目前这方面的描写工作还算不上细致、全面、深入。唯有进一步加强对各方言点中整个动词系统(所有单音节动词、多音节动词、动词构式等)的变音状况及其各类制约因素(动词的语义特征、句子的句法、语义、语用条件等)的全面考察,并深入开展变音的语音学实验及横向比较研究,才能使语法音变理论提高到一个新的层次,进而从一个侧面更深刻地揭示汉语的类型特点。