数字普惠金融的非线性与异质性经济增长效应

——基于平滑转换模型与分位数模型的实证研究

传统金融多以信用、抵押资产为基础开展业务,在互联网、大数据与云计算等数字技术赋能下,传统金融的服务模式发生了深刻的变化。先进数字技术的发展,突破了传统金融服务时间和地理空间的限制,促进了信息的互联互通,完善了全社会征信系统的建设,能够降低金融服务的门槛与金融交易的成本,提升金融服务的覆盖率,是解决传统普惠金融现实难题的重要手段,为缓解农村居民、低收入人群等特定群体面临的金融排斥提供了切实可行的方法①Peter Gomber,Jascha-Alexander Koch,Michael Siering,“Digital finance and fintech:Current research and future research directions,”Journal of Business Economics 87,no.5(February 2017):538-549.。数字化的普惠金融既顺应数字智能化时代的要求,也是普惠金融发展的新思路,已成为金融领域创新的热点。当前数字化浪潮的到来正深刻影响着传统经济社会各领域,而突如其来的新冠疫情,更加速了金融业向数字化转型。在新时代背景下,识别数字普惠金融发展与经济增长的因果关系,评估数字普惠金融的经济增长效应,是我国当下数字金融发展的重要课题之一。因此,探究数字普惠金融发展与经济增长之间的关系具有十分重要的理论与现实意义。

中国数字普惠金融指数能较为准确地测度中国数字普惠金融的发展程度②郭峰等《测度中国数字普惠金融发展:指数编制与空间特征》,《经济学(季刊)》2020年第4期,第1405-1409页。,已得到学术界的广泛认可。基于这套指数,学者已广泛探讨数字普惠金融的经济效应,例如,数字技术的赋能有助于修正传统金融中存在的“属性错配”、“领域错配”与“阶段错配”问题,推动企业技术创新①唐松、伍旭川、祝佳《数字金融与企业技术创新——结构特征、机制识别与金融监管下的效应差异》,《管理世界》2020年第5期,第64页。;数字技术有利于对传统金融机构的服务进行改造升级,通过便利消费、推动创新和创业来促进经济增长②钱海章等《中国数字金融发展与经济增长的理论与实证》,《数量经济技术经济研究》2020年第6期,第27-28页。;数字普惠金融能缩小城乡收入差距,促进社会包容性增长③宋晓玲《数字普惠金融缩小城乡收入差距的实证检验》,《财经科学》2017年第6期,第17-19页。;数字普惠金融有利于缓解家庭流动性约束、降低家庭面临的不确定性,刺激居民消费④易行健、周利《数字普惠金融发展是否显著影响了居民消费——来自中国家庭的微观证据》,《金融研究》2018年第11期,第50-51页。;数字普惠金融能降低创业门槛与风险,实现创业机会的均等化⑤张勋等《数字经济、普惠金融与包容性增长》,《经济研究》2019年第8期,第80-83页。;数字普惠金融在一定程度上能够抑制资本的逐利性,优化资本的结构配置,强化金融服务实体经济的能力⑥汪亚楠、叶欣、许林《数字金融能提振实体经济吗》,《财经科学》2020年第3期,第2-4页。。此外,数字普惠金融与社会保障⑦汪亚楠、谭卓鸿、郑乐凯《数字普惠金融对社会保障的影响研究》,《数量经济技术经济研究》2020年第7期,第108-110页。、私人借贷市场⑧吴雨等《数字金融发展对传统私人借贷市场的影响及机制研究》,《管理世界》2020年第10期,第63页。、货币政策效果⑨战明华、汤颜菲、李帅《数字金融发展、渠道效应差异和货币政策传导效果》,《经济研究》2020年第6期,第36页。等领域也得到了诸多有益的研究结论。

回顾既有文献,学者们对数字普惠金融发展与减贫增收、创新创业等关系展开了广泛探讨,而对数字普惠金融发展与经济增长关系的研究较为匮乏;当数字普惠金融发展水平位于不同区制时,与经济增长的关系可能并非是线性的,少有研究探讨两者间可能存在的非线性关系;既有研究多数基于静态面板模型,采用分组回归的方式进行异质性分析,其结果并不能刻画条件分布的全貌,还可能因主观划分带来实证结果的偏误。据此,本研究构建面板平滑转换模型,对数字普惠金融发展影响经济增长的非线性效应进行实证考察,拓新现有研究视角;基于数字普惠金融的结构性差异,探讨数字普惠金融及其各维度(数字服务的覆盖广度、使用深度与数字化程度)与经济增长之间的关系,拓展现有研究维度;针对我国各区域间经济发展不平衡的现状,构建分位数模型,通过选取具有代表性的分位点进行实证检验,使研究结论更具现实指导意义。

一 理论分析与研究假说

中国信息通信研究院发布的《数字普惠金融发展白皮书(2019年)》认为:“数字普惠金融(Digital Financial Inclusion)是在成本可控、模式可持续的前提下,以各类数字化技术为实现条件,为社会各阶层尤其是现有金融体系覆盖不足的城镇低收入人群、农村人口、偏远地区人口等特殊群体以及小微企业提供平等、有效、全面、方便的金融产品和服务。”10中国信息通信研究院云计算与大数据研究所《数字普惠金融发展白皮书(2019年)》,第2页,2019年11月7日发布,2020年5月5日访问,http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201911/P020191107495793229070.pdf。传统金融的发展主要表现为金融市场规模的扩大,金融机构种类与数量的增加,金融工具日益丰富以及金融结构的合理化和高级化,是以效率为导向,旨在将资源配置到效率高的地区和行业11李建军、彭俞超、马思超《普惠金融与中国经济发展:多维度内涵与实证分析》,《经济研究》2020年第4期,第39页。。而数字普惠金融的发展是利用数字技术对传统金融进行改造优化,以机会平等和商业可持续性为理念,以公平为导向,通过扩大金融服务覆盖半径、降低金融服务门槛与缓解金融排斥,旨在使那些游离于金融体系之外的群体能够以可负担的成本享受金融服务。

结合数字普惠金融的内涵与现有文献,本文从以下两个方面阐述数字普惠金融发展促进经济增长的机理。

一是扩大金融服务的覆盖面积,缓解金融排斥。一方面,基于成本与收益的博弈,传统金融机构偏好于将金融资源投放于人口密度较大、经济较为活跃的区域,而位置偏远、人口较少或贫困落后区域的金融资源则相对稀缺。在互联网、移动通信等数字技术的赋能下,数字普惠金融能够突破传统金融机构依赖实体网点提供服务的限制,客户只需通过电脑、手机登陆相应网址或应用即可办理业务,有效延伸金融服务的半径。另一方面,信息不对称是阻碍金融交易的重要因素之一,它容易导致交易前的逆向选择和交易后的道德风险。从供给层面看,传统金融机构难以准确识别客户风险状况,容易引致逆向选择问题。数字普惠金融能够通过大数据、云计算等数字技术,更精准地描述客户与企业的行为特征并进行信用评估,将更多潜在客户纳入服务范围①黄益平、黄卓《中国的数字金融发展:现在与未来》,《经济学(季刊)》2018年第4期,第1490页。;从需求层面看,农村居民、低收入人群等特定群体普遍对金融产品理解不足,若传统金融机构未能及时披露与传递信息,则会加剧信息不对称程度,容易造成用户对金融体系缺乏信任进而退出金融市场,而数字化平台的一个优点是能使消费者便捷地评价、共享产品信息,有助于缓解信息不对称的问题。

二是提升金融服务效率,降低金融交易成本。首先是降低金融机构的固定成本。传统金融机构增设实体网点,会增加人力、场地等固定成本,当新增网点带来的收益不足以弥补成本时,将会抑制一部分金融服务的供给。依托互联网、人工智能等数字技术,数字普惠金融在线上开展业务,取代部分实体网点从而减少人工投入,有效降低金融机构的固定成本。其次是降低金融机构的风险管理成本。基于大数据、机器学习等技术分析的风险评估支持投资、贷款与保险等金融决策,金融机构能够建立更为精确的数学模型对客户进行信用评级,精准地预测违约概率并进行风险定价,能够弥补传统金融机构单纯依赖财务数据与抵押资产做风控的不足,提升了金融机构甄别风险的效率②Harald Hau et al.,“How Fintech enters China's credit market,”AEA Papers and Proceedings 109(May 2019):60-64.。最后是降低金融交易的时间成本。金融机构以大数据、云计算等数字技术作为支撑,通过融合多源信息,准确识别用户需求,降低用户与资源供给者之间的资本错配情形,能够有效降低金融服务供需双方的搜寻与配对的时间。居民距离实体金融网点越远对金融服务的需求越弱,而金融科技的兴起,通过手机转账、网络银行等方式办理业务,能够减少去实体网点往返、排队等待的时间,节约了金融交易的时间成本③Pierre Bachas et al.,“Digital financial services go a long way:Transaction costs and financial inclusion,”AEA Papers and Proceedings 108(May 2018):445-447.。基于上述分析,本文认为数字普惠金融发展有利于缓解金融排斥与降低金融交易成本,能够有效改善传统金融服务的不足,提升资源配置效率,据此提出研究假说1。

假说1:数字普惠金融发展能够促进经济增长。

King等认为金融发展能够缓解信息不对称问题,降低经济活动所需的成本,分散风险,推动技术进步并加速资本积累,对经济增长具有显著的正向线性关系④Robert G.King,Ross Levine,“Finance and growth:Schumpeter might be right,”The quarterly journal of economics 108,no.3(August 1993):734-735.。但Deidda等研究表明金融发展与经济增长之间的关系可能是非线性的,即金融发展对经济增长的影响依赖于某些条件的变化(如金融发展水平)而呈现出非线性变化的趋势⑤Luca Deidda,Bassam Fattouh,“Non-linearity between finance and growth,”Economics Letters 74,no.3(February 2002):340-341;Peter L.Rousseau,Paul Wachtel,“What is happening to the impact of financial deepening on economic growth?”Economic Inquiry 49,no.1(January 2011):285-287.。数字普惠金融作为传统金融在数字技术赋能下的产物,自然也应当具有金融属性,其与经济增长之间的关系也可能是非线性的。其一,数字普惠金融将数据做为基础要素。数据作为一种新型生产要素拥有可复制、易共享与不受有形磨损等禀赋,通过形成规模经济与范围经济,具有要素报酬递增规律⑥王姝楠、陈江生《数字经济的技术-经济范式》,《上海经济研究》2019年第12期,第88页。。伴随数字普惠金融发展水平的提升,数字市场与用户范围逐步扩大,数据要素的可获取性与流动性增加,当数字普惠金融发展程度突破一定临界值后,在数据要素报酬递增规律的作用下,数字普惠金融对经济增长的积极作用也可能表现出边际递增的非线性趋势。其二,数字技术并没有改变金融特性。一方面,依据金融过度理论,金融的过度发展将吸收过多实体部门的生产性资源(如人力资本与物质资本)并产生大量金融泡沫⑦Anthony M.Santomero,John J.Seater,“Is there an optimal size for the financial sector?”Journal of Banking&Finance 24,no.6(June 2000):959-963.,加剧了金融资本的虚拟化与独立化,从而使得资本与实体经济脱离,形成金融资源错配,对实体经济产生“挤出效应”⑧Özgür Orhangazi,“Financialisation and capital accumulation in the non-financial corporate sector:A theoretical and empirical investigation on the US economy:1973-2003,”Cambridge Journal of Economics 32,no.6(November 2008):882-883.。数字普惠金融同样存在适度匹配和过度危害的问题。当数字普惠金融发展程度超过一定阈值后,会对经济发展产生负的外部性效应⑨唐文进、李爽、陶云清《数字普惠金融发展与产业结构升级——来自283个城市的经验证据》,《广东财经大学学报》2019年第6期,第38、44页。。另一方面,金融本身具有较高的风险,金融体系越庞大、复杂,其稳定性就越差,大量潜在风险会产生自我强化效应并传导至实体部门,甚至引发金融危机①周小川《金融政策对金融危机的响应——宏观审慎政策框架的形成背景、内在逻辑和主要内容》,《金融研究》2011年第1期,第3页。。此外,数字普惠金融还易与技术风险、网络风险相互叠加滋生新型风险,这些风险隐蔽性更强、传染速度更快、传播面积更广,会进一步加剧风险的危害②何宏庆《数字普惠金融风险:现实表征与化解进路》,《兰州学刊》2020年第1期,第68页。。由于目前我国民众风险意识缺乏、企业风控能力不足与数字监管滞后等原因,网贷平台等数字金融模式对加剧银行业系统风险、增加金融不确定性均有显著的溢出效应③李苍舒、沈艳《数字经济时代下新金融业态风险的识别、测度及防控》,《管理世界》2019年第12期,第54、67页。,为经济增长带来不利影响。综合以上分析,数字普惠金融发展会为经济增长带来积极作用,但其滋生的新型风险也可能抑制经济增长。这些复杂的因素决定了数字普惠金融发展与经济增长之间的关系可能不是线性的,据此提出研究假说2。

假说2:数字普惠金融发展与经济增长存在非线性关系。

我国各区域间经济发展不平衡,东部地区经济发达,金融资源呈现出在珠三角、长三角等东部沿海地区集聚的态势。中西部地区经济水平较为落后,金融资源普遍匮乏,面临较为严重的金融排斥④粟芳、方蕾《中国农村金融排斥的区域差异:供给不足还是需求不足?——银行、保险和互联网金融的比较分析》,《管理世界》2016年第9期,第81页。。依据前文的理论分析,数字普惠金融主要通过缓解金融排斥与降低金融交易成本来推动经济增长。区域经济水平较高的地区,传统金融体系已十分发达,金融排斥程度较低,数字普惠金融主要以提升金融服务效率、降低金融交易成本来促进经济增长。区域经济水平较低的地区,金融资源匮乏,金融排斥现象广泛存在,数字普惠金融不仅能降低金融交易成本,还能有效缓解金融排斥,充分发挥经济增长效应,因而欠发达地区更可能成为数字普惠金融发展的受益者。综上所述,我国经济水平不同的区域,金融发展水平存在明显差异,这些差异可能会影响数字普惠金融的经济增长效应,据此提出研究假说3。

假说3:数字普惠金融的经济增长效应具有区域经济水平异质性。

二 研究设计

(一)指标选取

1.解释变量

数字普惠金融指数是北京大学数字金融研究中心基于蚂蚁金服的数据,从数字金融服务的覆盖广度、使用深度和数字化程度三个维度来构建。本文选择数字普惠金融指数(Dfii)及其覆盖广度(Cov)、使用深度(Dep)与数字化程度(Dig)作为解释变量来刻画中国各省域(省、直辖市、自治区)数字普惠金融发展程度。覆盖广度主要基于各区域支付宝账户数量绘制而成,是数字金融覆盖人群的评价指标;使用深度主要测度的是各区域实际使用互联网金融服务的频率等;数字化程度重在反映各区域数字金融的便捷性和低成本的优势⑤郭峰等《测度中国数字普惠金融发展:指数编制与空间特征》,《经济学(季刊)》2020年第4期,第1405-1407页。。由于各指数数值较大,与其他指标不在一个数量级,为统一量纲,将数字普惠金融指数除以100作为原始数据。

2.被解释变量

GDP是衡量经济增长水平的重要指标,但由于各省域人口规模不同,基于可比性原则,利用各省域人均GDP反映区域经济增长情况。为缓解异方差与统一量纲,将各省域人均GDP(Pgdp)取自然对数处理,以此作为被解释变量。

3.控制变量

为缓解遗漏变量所带来的内生性问题并提高模型拟合程度,参考已有研究,本文选择以下控制变量:产业结构(Ind)采用第三产业产值占第二产业产值比值进行测度;固定资产投资(Fi)通过全社会固定资产投资完成额占区域GDP比值进行衡量;政府干预程度(Gov)指政府公共财政支出占区域GDP 比值;城镇化率(Ur)反映非农人口占总人口比重;失业率(Ru)指城镇登记失业率;对外开放水平(Fdi)利用外商直接投资占区域GDP比值进行测度;受教育水平(Edu)采用(大专以上人口×16+高中×12+初中人口×9+小学人口×6)/6岁以上总人口的计算方式。

(二)数据来源

本研究主要使用两套数据:第一,数字普惠金融指标选自北京大学数字金融研究中心与蚂蚁金服合作编制的《北京大学数字普惠金融指数》①郭峰等《测度中国数字普惠金融发展:指数编制与空间特征》,《经济学(季刊)》2020年第4期,第1405-1407页。;第二,各省域经济数据选自Wind金融数据库与国家统计局。经整理后得到以全国31个省域(不包括港、澳、台地区)为截面,时间跨度为2011-2017年的面板数据。表1报告了各变量描述性统计结果。

表1 描述性统计

(三)模型构建

1.线性基准模型

Yit为被解释变量,即各省域人均GDP对数值;核心解释变量为Dfiiit,即数字普惠金融指数(Dfii)及其覆盖广度(Cov)、使用深度(Dep)与数字化程度(Dig);β0为截距项;Xit为选取的一组控制变量;εit为独立的随机扰动项。

2.非线性模型

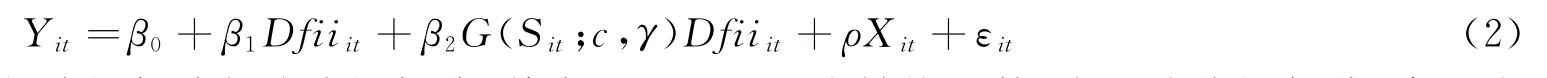

当数字普惠金融发展水平位于不同区制时,其对经济增长的影响可能是不同的。为实证考察数字普惠金融发展与经济增长可能存在非线性关系,应构建非线性模型。Hansen提出的PTR(面板门限)模型回归系数在不同区制间的转换是突变的,即变量在阈值位置瞬间实现状态间的转换,这种状况难以符合经济发展的规律和实际情况。González等在PTR 模型与平滑过渡自回归模型的基础上,提出PSTR(面板平滑转换)模型,该模型能够客观反映回归系数从一个区制向另一个区制过渡时,是连续、渐进地平滑转换,更符合客观经济发展规律。基于上述分析,我们构建以下面板平滑转换模型:

面板平滑转换模型包括线性部分与非线性部分,其中G(Sit;c,γ)为转换函数,表示非线性部分,常见有LSTR(逻辑函数)与ESTR(指数函数)两种形式。与(1)式变量定义不同的是,(2)式中,Sit为转换变量;c为位置参数,即由低区制转换向高区制的过渡点;γ(γ>0)代表转换速度,即不同区制间的转换速度。本研究主要关心数字普惠金融发展的经济增长效应,故在模型非线性部分只引入核心解释变量数字普惠金融指数(Dfii)及其三个维度,并选择它们自身充当转换变量。

3.分位数模型

相比于传统的多元线性回归模型,分位数模型的假定更为宽松,它对随机扰动项的分布没有严格的假设条件,同时对离群值的估计表现更为稳健。而且,分位数模型能够更加全面地描述被解释变量条件分布的全貌,而不是仅仅分析被解释变量的条件期望。因此,为检验数字普惠金融影响经济增长的异质性,构建以下分位数模型:

τ表示各分位点针对中国区域间经济发展不平衡的现状,通过选取0.1、0.25、0.5、0.75和0.9五个具有代表性的分位点,将全国按照区域经济水平客观地划分,在经济发展水平不同的条件分布位置上进行实证检验,其余变量定义均与(1)式保持一致。

三 实证结果与分析

(一)数字普惠金融与经济增长

当数据具有异质性和变量间存在非线性关系时,PSTR 模型才能被有效识别,因此首先需要进行异质性和剩余非线性检验,以确定是否适合构建PSTR 模型。由于检验过程中存在冗余参数问题,以转换函数G(Sit;c,γ)在γ=0处的泰勒展开式作为辅助函数来替代转换函数本身,并构建LMF(服从F分布的拉格朗日乘数法)统计量,具体形式为:

异质性的原假设H0:γ=0,即等价于要求b1=b2=b3=b4=0,此时的模型不存在非线性关系,PSTR 模型退化为线性模型,备择假设H1:γ=1,即存在非线性关系。根据LMF 统计量及对应P值,当拒绝原假设时,表明非线性关系成立,接着进行剩余非线性检验,直至不拒绝原假设,从而得到模型的最优转换函数个数r。在异质性检验中,LMF统计量值为50.674,在1%水平上显著拒绝原假设,表明存在非线性关系;在剩余非线性检验中,LMF统计量值为0.922,P值为0.452,不拒绝原假设,表明模型最优转换函数个数为1。

转换函数类型选择以及位置参数个数确定。依据Escribano和Jorda提出的方法①Álvaro Escribano,Oscar Jordá,“Testing nonlinearity:Decision rules for selecting between logistic and exponential STAR models,”Spanish Economic Review 3,no.3(September 2001):198-202.,构造Ho L∶b1=b3=0和HoE∶b2=b4=0两个原假设。若Ho L检验的P值更低,则适合构建LSTR(m=1)模型,反之HoE检验的P值更低,则采用ESTR 或LSTR(m=2)模型更优。经Escribano-Jorda检验,Ho L 的LMF统计量值为31.557,P值为9.215e-20;HoE的LMF统计量值为11.528,P值为2.523e-08。因此,Ho L检验的P值更低,表明LSTR(m=1)模型为本文最优模型。

倘若转换速度γ→+∞,转换函数趋于常数,则PSTR 模型退化为PTR 模型。为增加结论的稳健性,我们同样构建了PTR 模型,采用Bootstrap法,抽样次数为300,依次对单一门限、双重门限与三重门限效应进行检验。经检验,单一门限F值为51.550,通过了1%水平上显著性检验,位置参数为2.721;双重门限F值为8.640,P值为0.350,位置参数分别为0.185和2.721;三重门限F值8.770,P值为0.567,位置参数分别为0.185、0.386与2.721。因此,单一门限显著,双重门限与三重门限均不显著,表明应建立单一门限模型。

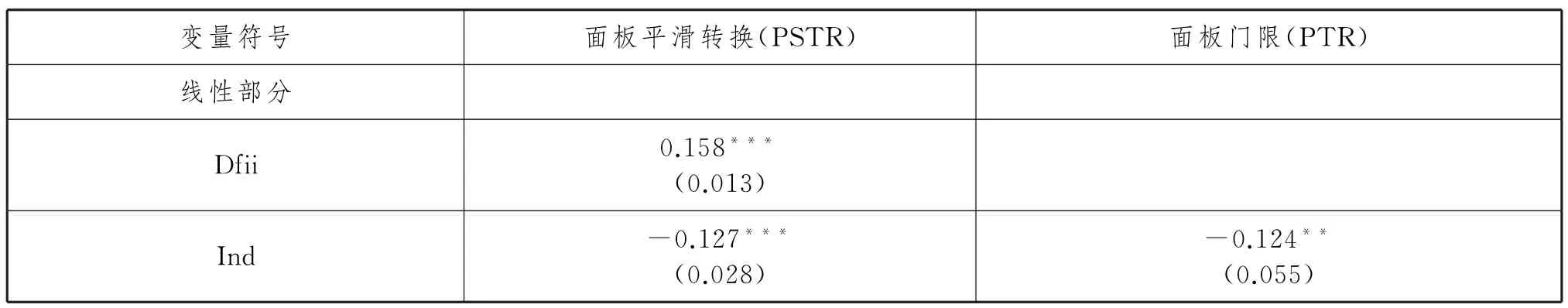

以上检验结果表明本文的数据适合构建非线性模型,为缓解遗漏变量所引起的内生性问题,均采用固定效应进行估计,估计结果如表2所示。

表2 PSTR 与PTR 模型回归结果

注:括号内为稳健性标准误;*、**、*** 分别表示在10%、5%、1%的水平上显著,下同。

根据PSTR 模型的估计结果,位置参数为2.834,由此将样本划分为数字普惠金融发展程度高和低两个区制。对于以LSTR(m=1)为转换函数的PSTR 模型而言,边际效应为线性部分系数加上转换函数乘非线性部分系数之和(β1+G(Sit;c,γ)×β2)。对于低区制而言,数字普惠金融对经济增长的边际效应为0.158,基本呈线性关系;而当数字普惠金融发展程度跨过一定门槛到达高区制后,由于转换速度(4.813)较低,边际效应逐渐平滑过渡为0.221(0.158+G(Sit;c,γ)×0.063)。

因此,数字普惠金融发展能显著促进经济增长,证实研究假说1成立。基于前文理论分析,互联网、大数据等数字技术赋能传统金融,能够有效改善传统金融的不足,通过缓解金融排斥与降低金融交易成本,提升资源配置效率,促进经济增长。此外,不同的数字普惠金融发展水平下,数字普惠金融的经济增长效应存在着显著的非线性特征,具有门槛效应,当数字普惠金融发展水平跨越一定门槛后,对经济增长的正向效应逐渐增强,证实研究假说2成立。这种现象我们可以从数字普惠金融指数的内涵进行分析:当数字普惠金融发展程度较低时,其覆盖广度不足,仅有部分贫困群体和小微企业享受到了金融服务;其使用深度不够,居民对数字金融认识较浅,接受程度不高,更依赖于传统金融;而且其数字化程度较低,便捷性与低成本的优势还未完全显现,对经济增长的正向效应有限。而随着数字普惠金融的进一步发展,其覆盖广度增加,数字普惠金融服务范围拓宽;使用深度提高,居民对数字金融认知程度提升,提高了使用频率;而且数字化程度提升,便捷性与低成本的优势逐渐显现。以上三个维度的提升能有效发挥数字普惠金融的规模经济效应与范围经济效应,在数据要素报酬递增规律作用下,进一步激发数字普惠金融对经济增长的正效应。

根据PTR 模型的估计结果,位置参数为2.721,未跨越门槛前Dfii系数为0.162,通过了1%水平上显著性检验;跨越门槛后Dfii系数增大为0.201且在1%水平上呈现显著性。总体而言,PTR 模型位置参数、系数大小、方向与显著性均与PSTR 模型结果相似,能够进一步支持PSTR 模型所得结论。

(二)数字普惠金融各维度与经济增长

为进一步探讨数字普惠金融的经济增长效应,依据数字普惠金融指数构成的三个维度分别构建PSTR模型进行回归。异质性检验显示:覆盖广度与数字化程度存在非线性关系,适合构建PSTR 模型;使用深度不存在非线性关系(报告固定效应线性模型的回归结果以示对照)。表3报告了数字普惠金融各维度与经济增长回归结果。

Cov线性部分系数为0.169,非线性部分系数为0.078,均通过了1%水平上显著性检验,表明覆盖广度能显著促进经济增长,当覆盖广度发展水平跨过一定门槛后,能够进一步加强正向作用。覆盖广度指数体现为数字普惠金融的“量”,普惠金融在数字技术赋能下有效拓宽金融服务半径,对经济增长有积极作用。

Dep系数为0.103且在1%水平上显著,表明使用深度对经济增长具有显著促进作用。使用深度指数反映了数字普惠金融服务的有效需求,说明数字普惠金融产品与服务能够有效识别客户需求,为经济增长注入新活力。

Dig线性部分系数为0.082,非线性部分系数为-0.025,均通过了1%水平上显著性检验,两部分系数之和为正,表明数字化程度总体上能显著促进经济增长,但当数字化程度跨过一定门槛后,正向效应有所减弱。数字化程度反映数字金融服务的便利性与低成本的优势,是影响用户使用数字金融服务的主要因素之一,这些优势对经济增长具有显著促进作用。然而,依据“金融过度”理论,当数字化程度超过一定阈值后,即用户过度使用数字金融工具,会导致资金“脱实向虚”,即资金在金融体系内空转,不能有效服务于实体经济,反而会降低资源配置效率。

(三)异质性讨论

针对我国区域间经济发展不平衡的现状,为检验数字普惠金融影响经济增长的异质性,构建分位数模型,表4报告了各分位点上的估计结果。

从表4可以看到Dfii系数在各分位点上均在1%水平上显著为正,表明数字普惠金融促进经济增长的结论具有一定稳健性。从0.1分位点过渡到0.9分位点过程中,Dfii系数从0.204减小到0.163,边际效应呈逐渐递减趋势,表明数字普惠金融的经济增长效应具有区域经济水平异质性,对欠发达地区的促进作用更为明显,证实研究假说3成立。分位数模型的估计结果充分体现了数字普惠金融的普惠特征。

基于成本与收益之间的博弈,商业性金融机构通常只愿意为地理位置优越、经济发展水平程度较高的地区提供金融服务,偏远、贫困地区由于开设实体网点成本高且收益微薄而难以获得金融服务,面临较为严重的金融排斥。数字普惠金融以其高效快捷的优势,不仅可以打破传统金融时空成本约束,还能有效改善传统金融的政策排斥与消除制度壁垒,使金融服务触达欠发达地区,惠及更多被传统金融服务排斥在外的群体,有助于缩小区域经济差距,构建一个更为包容的金融发展体系,促进区域经济协调发展。

(四)内生性与稳健性讨论

内生性是本研究无法回避的话题,一方面,数字普惠金融与经济增长存在互为因果的关系,各省域经济水平会影响数字普惠金融的发展;另一方面,影响数字普惠金融发展的因素众多,遗漏的变量若与解释变量相关则会对估计结果产生偏误。为确保研究结论的稳健性,我们采取以下策略:

第一,将解释变量分别滞后一期与两期进行回归,即评估去年与前年的数字普惠金融发展水平如何影响当期经济增长,这在一定程度上可以减弱反向因果问题。根据表5,Dfii系数依然在1%水平上显著为正,表明原结论依然成立。

第二,工具变量能够修正互为因果与遗漏变量所导致的内生性问题,借鉴谢绚丽等研究①谢绚丽等《数字金融能促进创业吗?——来自中国的证据》,《经济学(季刊)》2018年第4期,第1564-1565页。,选择各省域互联网覆盖率(Net)作为工具变量,采用两阶段最小二乘法进行估计。Kleibergen-Paap rk LM 统计量为52.411,通过了1%水平上显著性检验,表明“不可识别”检验通过;Cragg-Donald Wald F统计量为127.015,Kleibergen-Paap rk Wald F统计量为41.532,均大于10%水平临界值16.380,表明“弱工具变量”检验通过;由于内生解释变量个数等于工具变量个数,模型为恰好识别,因此,不存在弱工具变量与过度识别问题,互联网覆盖率作为数字普惠金融的工具变量选取有效。如表5所示,Dfii系数大小、方向与显著性均无明显变化,进一步支持原结论。

第三,在PSTR 模型中改变转换函数类型,以NSTR(正态分布累积函数),即Φ(γ(Sit-c))替代LSTR函数。表5显示,更改转换函数后,位置参数为2.886,转换速度是2.502,与原回归结果相似,线性与非线性部分Dfii系数大小、方向与显著性均未发生明显改变,表明研究结论是稳健的。

表5 内生性与稳健性检验

四 研究结论与政策建议

先进数字技术的赋能正深刻改变着传统金融服务触达用户的模式,延伸金融服务半径,降低金融交易成本,为传统普惠金融的发展提供了转型可能与内生动力。本研究基于2011-2017年中国31个省域的面板数据,采用平滑转换模型与分位数模型,实证检验数字普惠金融发展与经济增长的关系,主要研究结论如下:(1)数字普惠金融及其三个维度(数字服务的覆盖广度、使用深度与数字化程度)均能显著促进经济增长;(2)数字普惠金融与经济增长存在非线性关系,具有门槛效应,当数字普惠金融跨越自身发展水平门槛后,能一步激发其对经济增长的正向作用;(3)从数字普惠金融指数的三个维度来看,覆盖广度对经济增长的正效应表现为逐渐递增的非线性变化,使用深度对经济增长的正效应存在稳定的线性关系,而数字化程度对经济增长的正效应存在逐渐递减的非线性特性;(4)数字普惠金融的经济增长效应具有区域经济水平异质性,随着分位点上升,边际效应逐渐递减,表明对欠发达地区的促进作用更明显,充分体现普惠特性。

研究结论肯定了我国发展数字普惠金融的价值,为更好激发数字普惠金融对经济增长的正向作用,本文提出以下三点政策建议。

第一,积极推动普惠金融数字化,持续释放经济增长新动能。在“双循环”新经济发展格局下,金融科技是构建“内循环”的重要驱动力。首先,我国仍是以银行为主导的传统金融结构,政策制定者应鼓励多元化的金融生态,融入数字金融发展潮流,完善数字金融行业准入机制,为数字金融发展提供良好政策环境。其次,深化金融与数字技术的融合,通过激发数据要素倍增作用、发挥人工智能的乘数效应与“头雁”效应,提升金融服务精准度,引导金融资源配置到经济社会发展的关键领域和薄弱环节。最后,数字普惠金融降低了金融服务门槛与成本,但其并未改变金融的本质,金融产品的专业性与业务复杂性并没有降低。金融机构应注重普及数字金融知识,提升居民数字金融素养,充分挖掘客户对数字金融服务的潜在需求。

第二,把握数字普惠金融与经济增长的非线性关系,注意数字普惠金融与经济增长适度匹配。一是地方政府应加强对数字金融业态风险的测度与预警,防止数字金融的过度发展给经济增长带来负的外部效应。同时,在数字金融背景下,金融混业经营更加普遍,多种业务交叉融合,导致风险错综复杂、外溢加剧,传统金融监管框架的适用性与有效性正逐步降低。二是金融管理部门需同步推进金融科技创新和监管科技创新,加大应用监管科技,搭建多层次、全方位的数字化监管框架,构建数字金融治理体系,实现金融创新与金融风险防范的协调统一。

第三,经济发展水平较为落后的区域具有后发优势,发展数字普惠金融可以有效促进落后地区的经济增长。地方政府应因地制宜地制定数字普惠金融发展规划,切勿实施一刀切政策。一方面,对于中西部欠发达地区,通信基础设施建设亟须提档升级,政府应把握“新基建”机遇,运用新一代移动通信、物联网等技术广覆盖、低延时的优势,弥合城乡数字鸿沟,提升数字普惠金融覆盖率。另一方面,在经济较为发达的东部地区,地方政府应把重点放在升级网络终端、设施等硬件上,优化网络传输质量,借助5G 技术创新金融产品、优化金融服务模式,提高数字普惠金融的服务效率。