塔移寺外与僧出山门

撰文郑振飞

《桥梁史话》一书中《南宋泉州地区的造桥热潮》一文中写道,宋代泉州的桥梁工程,几乎没有一座不是僧人主持或僧人参与修建的。这是一个非常值得重视的现象。它不仅是中国佛教史上的传奇,也是中国桥梁史上浓墨重彩的一笔。

安平桥桥头的水心古刹和瑞光塔。

塔殿之争

翻开茅以升主编的《中国古桥技术史》 会发现,收录在中国古桥选录石梁桥部分的泉州地区的几十座名桥,绝大部分是由僧人主持修建或参与修建的,这是一个非常值得重视的现象。它不仅是中国佛教史上的传奇,也是中国桥梁史上浓墨重彩的一笔,反映了中国封建社会中后期政治、文化和宗教的变迁,蕴含着深刻的思想内容。

要更深入地讨论这个问题,不妨从“塔殿之争”说起。在我国,初期的佛寺没有大殿,主要建筑就是塔,塔位于寺的中心。东汉所建成的我国第一座佛寺白马寺就是以一个大型方形木塔为中心修建的,四周环以供僧人学经、生活之用的僧房,从而形成了“浮图词”的布局(浮图是塔的别名)。魏晋南北朝时期,佛教盛行,各地兴建了大量的佛寺建筑。此时虽然也出现了供奉汉化佛像的大殿,但大殿仍从属于塔,排在中轴线上塔的后面。到了隋末唐初,塔和殿的位置发生了变化。供奉佛像的大殿成为寺院的中心建筑,一些地方的塔则被移到寺外。宋代,泉州的塔干脆被移到桥头,成为桥梁的装饰。这个巨大变化的背后蕴含着深刻的思想文化。

泉州双塔

出现塔移寺外这个现象,从建筑的角度来解释,便是外来建筑被引入中国后,与中国原有的庭院布局发生了冲突,必须妥协、退让和适应,变成中国化的建筑才能站稳脚跟。在古汉语中,佛寺的“寺”本来就是“衙署”的意思,是世俗建筑。塔的位置变化实际上有着更深层的文化内涵。佛教作为一种外来的宗教,在中国传播就必然会与中国的儒教、道教等主流宗教发生冲突。它受到中国文化的洗礼而渐渐蜕变,走上了一条曲折发展道路。而作为埋藏佛祖舍利的神圣墓塔在宋代被移到桥头,自然具有很浓的象征意味。

六胜塔,又名万寿塔,位于泉州湾入海处蚶江石湖金钗山上,是海上丝绸之路上的第一座灯塔。

佛教受到中国文化的洗礼而渐渐蜕变,走上了一条曲折发展的道路。

外来宗教的中国化深意

李泽厚在《美的历程》一书中写道:“佛教在中国广泛传播流行,并成为门阀地主阶级的意识形态,在中国占据统治地位,是在战乱频繁的南北朝。它经历隋唐达到极盛时期,产出中国化的禅宗教派而走向衰败。”这里的“衰败”指的是中华民族由接受佛教到改造、消化它,进而产生了中国化的佛教禅宗。

源于印度的佛教是一种“出世”的宗教,而作为中国正统的儒家主张“入世”,因而佛教要在中国生存扎根,必然要作出让步。自禅宗六祖慧能以后,举凡禅门宗匠言心性,便多舍弃“佛性”而称“自性”“本性”或“自心”“本心”。这些提法特别强调“直指人心,见性成佛”。慧能最核心的观点“众生即佛”,将佛从遥不可及的世界拉回“现世”。而所谓的“佛性”是先天存在人的心中的,对众生而言就是具体的“人性”,就是“自性”“本性”,这样便拉近了佛与人的距离。人人都有通向圣域的本性善根,人人都能成佛,这与儒家“人皆可以为尧舜”的“性善论”已经没有根本差别了。

泉州开元寺

过去修佛一味强调参禅、打坐、诵经、背经这些形式。慧能不识字,不可能对诵经有多么重视,而恰恰是这种不太重视的态度,使得识字作为众人入门的成规被打破,让成佛多了“顿悟”的途径。《坛经·般若品第二》中讲:“故知万法尽在自心,何不从中顿见真如本性。”这种方式更有吸引力,更有利于宗教传播。

禅宗的“担水砍柴,莫非妙道”稍加延伸发展,可以说一切世俗生活随处可见真常妙道,更遑论以忠孝事君事父。这些显然都是对儒家主导的人伦常情的一种妥协和吸收。这种明显的入世转向,使得儒释之间的深沟巨壑在不知不觉之间被消解。这就是中国式的佛教。

而另一方面,统领中国几百年的王道儒学,在面临外来佛教思想的冲击和挑战时,也发现了自己理论和方法上的缺陷。故援佛入儒,又吸收了禅宗的“心性论”后,产生了自先秦以来最具活力的第二次儒学复兴。

通过上面简要的梳理分析不难看出,禅宗就是一种把信仰与日常生活统一起来的宗教。无需去寺院出家,“人皆有佛性”,在家也能成佛。这就把大批的僧人从烦琐的教义和形式中解放出来了。他们走出山门,走向世俗,投身社会公益事业。

源于印度的佛教是一种『出世』的宗教,而作为中国正统的儒家主张『入世』,因而佛教要在中国生存扎根,必然要作出让步。

修桥渡人悲悯本怀

大批的僧人走出山门,为什么热衷于修桥铺路呢?这不仅仅是因为修桥是一项公益事业,更重要的是凸显了佛陀“普度众生”的悲悯情怀。《华严经》上说“:广度一切,犹如桥梁。”从广义上说,修桥是一种宗教性行为。所谓“建此般若桥,达彼菩提岸”,就是怀着虔诚的心建造桥梁,象征着从世俗走向“彻悟”的彼岸。泉州地区著名的安平桥上有副对联“:天下无桥长此桥,世上有佛宗斯佛。”意为修世上最长的桥,就是对心中的佛陀最大的尊崇。这也就是为什么南宋时期泉州地区“造桥热”中,几乎每座桥梁都有僧人主持或参与修建的原因。

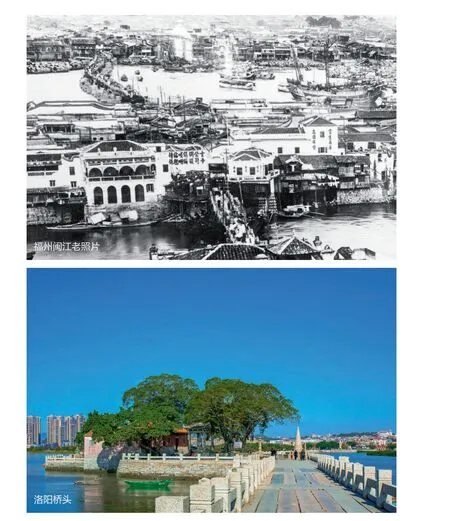

这些僧人投身世俗生活、参与筑桥活动时展现出来的聪明才智、建立的丰功伟绩,是中国古代桥梁史中永不磨灭的光辉篇章,令人惊叹。在泉州地区,僧人义波、宗善等修建了洛阳桥,僧人惠魁等修建了金鸡桥,僧人文会等修建了玉澜桥和笋江桥,僧人守徽等修建了苏埭桥,僧人祖派、智渊等修建了安平桥。最感人的是道询和尚在泉州地区修建了獭窟屿桥、岛屿盘光桥等六七座跨海长桥。流风所及,僧人王法助等在福州修建了万寿桥,僧人越浦等修建了莆田宁海桥,僧人文秀、德朗等修建了庐山栖贤寺三峡桥。甚至如定禅师东渡日本,设计并建造了长崎中岛川的眼镜桥。凡此等等,不一而足。

鲁迅先生曾经说过“:一切文物,都是历史的无名氏所逐渐造成的,建筑、烹饪、渔猎、耕种无不如此。”历史是人民创造的,但是中国历朝历代都是重道轻器,匠为末业,匠役至微。这些出身劳动人民的僧侣,虽然为古代桥梁建设作出了重要贡献,却很少能载入史册,其生平也大都无所稽考。他们是真正的“大国工匠”,应当在我国桥梁史上占有一席之地。

僧人投身世俗生活、参与筑桥活动时展现出来的聪明才智、建立的丰功伟绩,是中国古代桥梁史中永不磨灭的光辉篇章。

——泉州宋船