巧用戏曲资源,拓宽“语用”路径

吴高旭

戏曲艺术是我国传统文化的集大成者。曾经,听戏看戏是全民的一种生活方式,其中包含了大量的语言文字教育内容。《义务教育语文课程标准(2011年版)》鲜明地指出:语文课程是一门学习语言文字运用的综合性、实践性课程。在以教材为主的教学体系外,“语用”实践还有许多可能。将两者联系,我们可以发现两者有着极大的内外关联,可融合、可互补,在“核心素养”这个育人主轴上形成合力。

一、戏文比对,开发专属教材

紧扣语文课程实施的规律和要求,以“语用”提升为特色和目标,充分挖掘戏曲本体及相关形式、内容的资源,开发专属校门特色教材,形成“戏曲”与“语文”联接的实践与研究,集中指向在语文课程的大框架内充盈学习载体,多元地促进学生语言文字的运用和实践能力的提升。

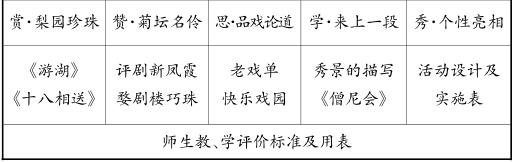

课程的素材资源由“戏曲”为核心从最直接的各剧种剧目的剧本或剧本片段、角色唱念词文本向外延伸,还包括各剧种产生、流传至今的代表性传承人(名角名家)的专访、传记、轶闻趣事,还有他们在艺术创作或生活中的笔记、文集,还有针对剧目、演员的赏析评论类文章,等等。在组织编写、几度修正教材的过程中,我们根据戏曲剧种典型性、地域文化特色,并结合学校原有戏曲校本教材,努力体现四、五年级学生的对象意识,充分考量其审美、情感、趣味与道德层次,最终在京剧、越剧、婺剧这三类剧种中撷取经典唱段文本及以此展开的其他文本,形成教材体例。如四年级上册:

二、多维实践,探索学教策略

实践中,我们努力探索与梳理了以“读”为中心的五大学教策略,保障了课程实施的顺利推进。

策略一:读诵品析针对戏曲文学文本融“文学性”“音乐性”的特点,我们的教学可以经典的读诵品析来进行引领和推进学教活动,如“复制粘贴”初读正音、概括内容、细读探究、迁用拓展等环节架构,从篇章结构、语法修辞、思想情感、道理含义解构文本。同时,针对戏曲文学文本中常见的“节奏”“押韵”特点,还可与日常教学中的古诗词教学形成勾连,丰富学生的语言文字积累和情感情趣体验。

策略二:读画想象戏曲文学文本,尤其是念白、唱词,是为舞台表演服务的,是由静到动、由文抒情的载体,因此在阅读文本的同时需要“想象”,需要还原情境“画面”。如在四年级上册“赏·梨园珍珠”中《游湖》教学的过程中,引导学生聚焦唱词“一霎时湖上天清云淡,柳叶飞珠上布衫”,联系阅读与生活经验还原类似画面,配上苏轼《饮湖上初晴后雨》,还原人物心境,领会戏词意蕴。

策略三:读写联结学习语文,若读而不写,就像无果之花。如《打虎上山》教学实践中,先呈现剧中人物座山雕与杨子荣的三次对话,再引导学生在感知剧情的过程中揣摩人物的思维、语言。课程在“学·来上一段”板块中针对环境写景、人物语言、内心独白、工整对句等,借助有代表性的剧情推进、语言范式开展专项读写联结活动。

策略四:读评思辨有别于纯戏曲文学的感知,本课程还做了多向延伸。在“赞·菊坛大家”“思·品戏论道”这两个独立板块中,我们站在戏外,走进为我们创作和演绎戏曲作品的“人”,读他们与戏的“完整”故事。如五年级下册《梅兰芳组文》教学中,学生就从多角度看到了更趋全面、真实的艺术大师。

【梅兰芳《蓄须明志》】总以为爱国这个词是高高在上的,总以为爱国是军人战士的天职,总以为演戏的人能有多少筋骨。我是读了这一篇文章才知道梅兰芳这位艺术大师,也是国难中的一名勇士。

策略五:讀演互融戏曲是一种舞台呈现的艺术综合体,若仅仅把戏曲文学文本当作普通文学文本来运用,自然难得精髓。因此,学唱学演,在艺术熏染、审美价值、育人育心等功能上实现放大也是一种必须和特色。

三、师生共进,构建评价标准

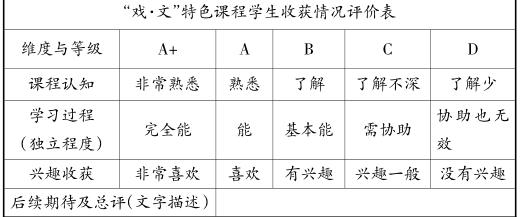

本课程的开发实施着眼于学生的激励、改善与教育的功能,通过评价机制为学生“语用”能力、综合素养的提升打下了扎实的基础,促进课程的正常有序实施,促进学生的可持续发展。以“学生收获”评价表为例:

在“戏曲+语文”的互融课程开发与实践中,既要关注语文课程固有的属性又要提炼戏曲的特色,才能实现成效、功能最大化。教育家蔡元培先生曾经说过:“知教育者,与其守成法,毋宁尚自然;与其求划一,毋宁展个性。”我们继续尝试、反复验证的工作还在路上。