傅增湘跋明乔缙刻贾长沙集鉴赏

刘明

新近出版的刘跃进主编《汉魏六朝集部珍本丛刊》影印了一部明乔缙刻本《贾长沙集>,该本有傅增湘题跋,称其与“宋本同珍可也”,给予了很高的评价。傅增湘是从此乔缙本存世稀见的角度立论,重在文物层面的版本价值。其实,不惟版本价值之珍贵,文献价值亦足可相颉颃,甚至具有印证学术史的标本意义。因为,该本虽名为“集”,实际正文十卷是贾谊的《新书》,故而是现存最早的《新书》版本,有着无可替代的学术价值。这表现在两方面其一,史志著录的《新书>有九卷本和十卷本之别,今传《新书》诸本均为十卷本。九卷与十卷是如何分卷的,文献无证, 《新书>的早期版本也不存,似乎无法解决此问题。但此乔缙本恰恰以难得的实物证据给出了初步的答案,提供了还原《新书》编定中卷次麓分历史“真相”的线索。其二,今之《新书》的通行本是阎振益、钟夏校注《新书校注》(中华书局,2000),以明正德十年(1515)吉府本为底本,而乔缙本乃刻在成化间,比吉府本要早,另外校本中也未列,殊为遗憾。

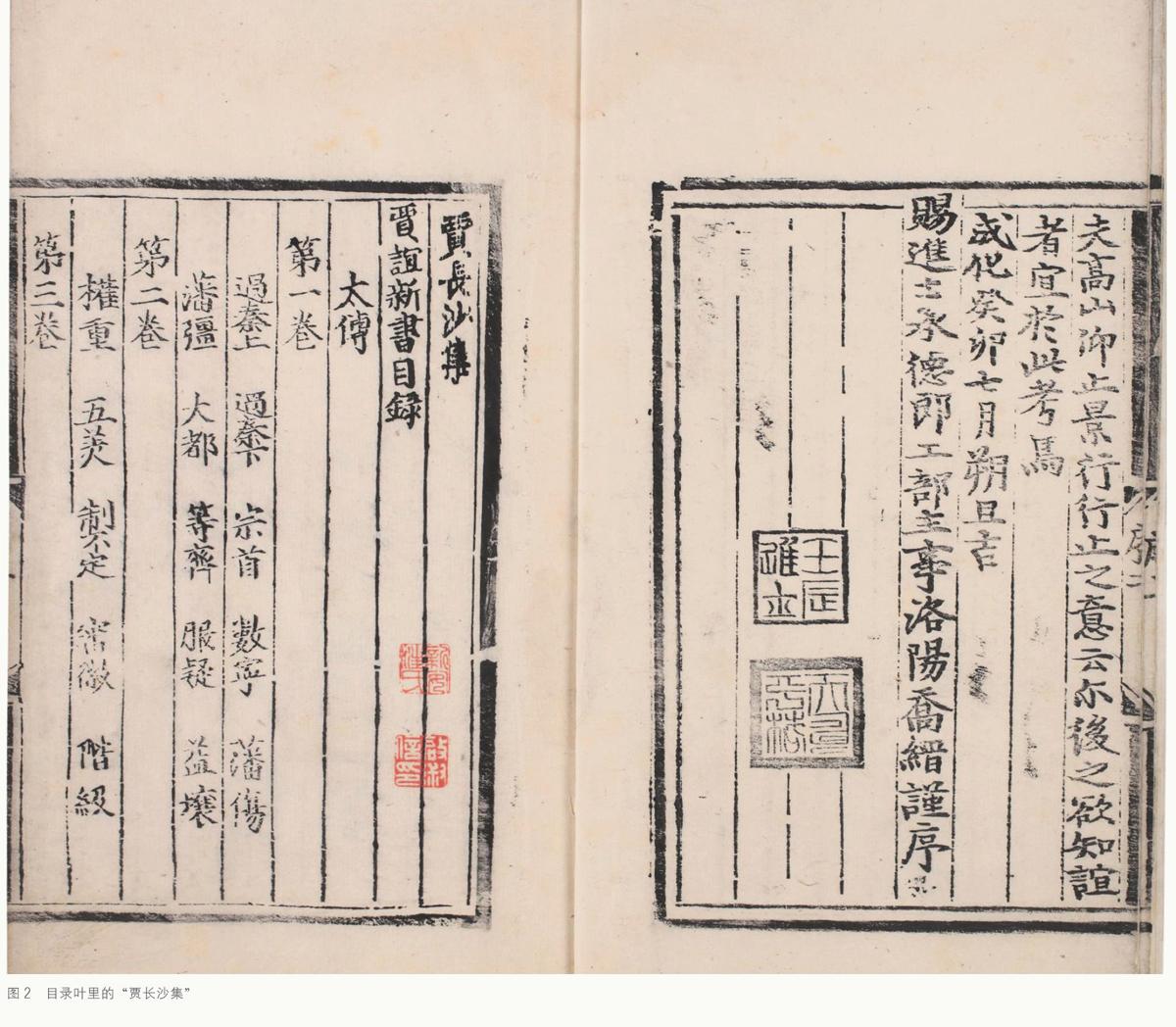

此明乔缙本《贾长沙集》藏在上海图书馆,版本定为“明成化十九年(1483)乔缙刻本”,是现存最早的贾谊集编本(图1),同时也是最早的《新书》版本。其行款版式为九行十八字,粗黑口,四周双边,双鱼尾。版心中镌叶次,不标卷次。卷端题“贾长沙集”,次行低一格题“贾谊新书”(及卷次和篇次)。卷首有成化十九年乔缙《贾生才子传序》,次《贾长沙集/贾谊新书目录》,次《洛阳贾生传》。书首副叶有辛酉(1921)傅增湘跋。经调查,该本现存有三部,除此部外,另外两部中的一部原为国立北平图书馆旧藏,现藏台北故宫博物院,佚去乔缙序和目录,阙叶也较此部为多;一部现藏国家图书馆,仅存目录和《洛阳贾生传》,及卷二至三两卷。《藏园订补郘亭知见传本书目》称“此书颇罕见”,洵为珍善之本。

此本之刻,乔序云:“缙与谊为乡人,恨生也晚,不得追逐后尘,企慕高足于千载之上。公余因取二家之传,并谊平生所为论赋,略加麋括,纂而为一目,日《贾长沙集》,庶发潜德之幽光,复捐赀绣梓以广其传,用僭一言序诸首。”乔缙也是洛阳人,字廷仪,成化八年(1472)进士,授兵部主事,累迁郎中,出补四川参议,后乞归。少颖敏,师事河东薛瑄,撰有《性理解惑》《河南郡志》等。生平事迹参见《河南通志》卷五十九。为了崇祀乡先贤,乔缙刊刻该本,但详按乔序,并未交待刻书所据的底本,而且所做的工作似也仅限于两件事。一是参考《史记》《汉书》里的贾谊传,以及贾谊创作的论和赋,“略加麋括”即书中卷首所载的《洛阳贾生传》;一是撰写了《贾生才子传序》。《洛阳贾生传》凡二十八叶,半叶十行二十四字,与正文的行款九行十八字者不同。该《传》中录贾谊创作的《吊屈原赋》《服乌赋》《论积贮疏》《论时政疏》《请封建子弟疏》《谏立淮南诸子疏》《过秦论》和《惜誓》共八篇,囊括了传世主要的作品。全书正文分为十卷,即《新书》的内容,乔缙合《新书》及上述《传》中诸篇作品而题为“贾长沙集”。不过稍显重复的是,《传》里所收《过秦论》(上篇),又见于正文《新书>卷一中,略有眉睫之失。结合《传》与正文行款不同,推断乔缙所刻正文《新书》十卷乃独立一套板片,行款保持不变,而所附的《传》则属于另一套板片。同样的思路,卷首《目录》行款与正文相同,《序》则为八行十七或十八字,推断目录和正文十卷属于一套板片,而《序》和《传》则属于该套板片之外新增入的内容,两部分内容采用了不同的行款,也不是一套板片。故乔缙刻《贾长沙集》由三套板片构成。

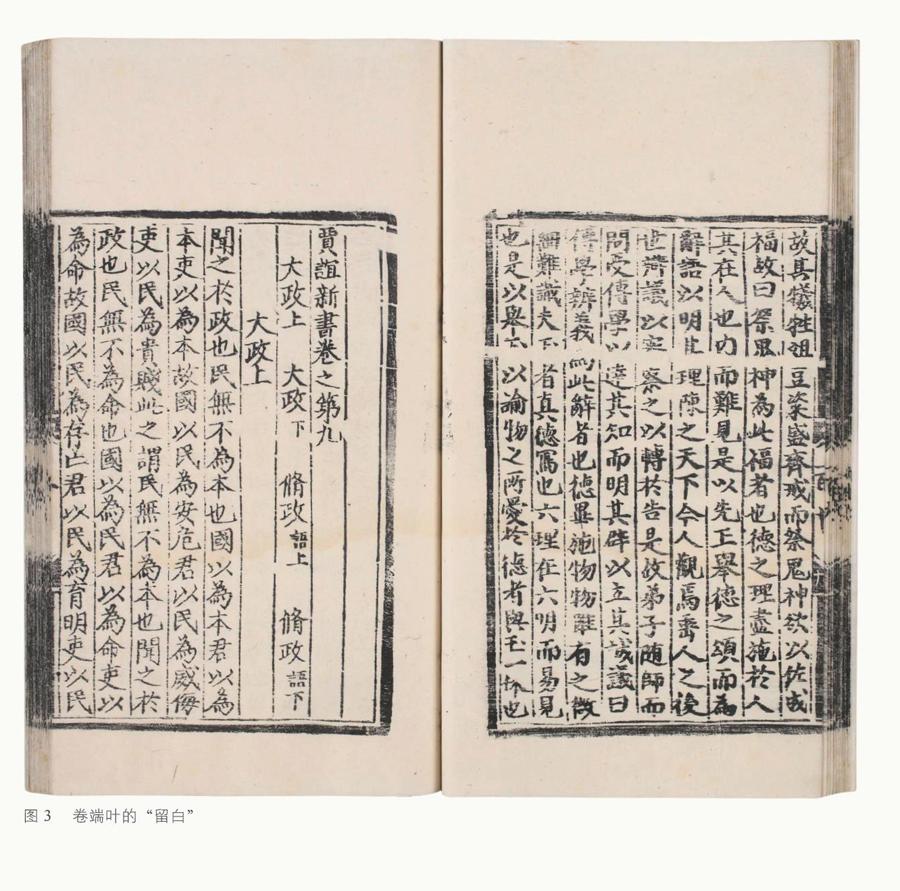

再考察“贾长沙集”四字的刻法和墨色,会有进一步的“惊人”发现,似可佐证《新书》与《传》《序》不但不是同一套板片,而且并非同时所刻,是相对独立的一套书版。先来看《目录》叶中的“贾长沙集”(图2),其刻法呈现出来的字气,还有刷印的墨色,均与第四行以下的文字不同。第二行里的“贾谊新书目录”六字和第三行里的“太傅”两字,也是同样的情形。王重民在民国时期,经眼了国立北平图书馆所藏的一部,在所撰提要里敏锐地注意到了该问题,也是所知第一位讨论此问题的学者。傅增湘在所撰该本跋,还有《藏园群书经眼录》《藏园订补郘亭知见传本书目》中均未对此问题有阐说。王重民的版本学功底令人钦佩。他说:“观其大题‘贾长沙集四字,皆是剜改补刻,疑原与他书合刻,或原在某丛刻里,其后版片散亡,仅存是书,遂改原来总题为‘贾长沙集,因印为此本耳。”(参见《中国善本书提要》)其实,不止大题“贾长沙集”这四个字,第二行和第三行也都是剜改后补刻的结果。再来看正文卷端叶中的“贾长沙集”,也是很明显出自补刻,字气及墨色与第二行以下文字不同,卷二至卷八都是相同的情形。但卷九又是另外一番情形,本该刻“贾长沙集”四字的一行却作留白状(图3),再次印证“贾长沙集”四字属挖版补刻,卷九只是挖去旧有文字未及补刻而已。还有卷十在篇末镌刻“贾长沙集”四字,显得不伦不类,同样也是补刻所为。根据“贾长沙集”四字的刻印特征,初步得出乔缙所刻《贾长沙集》的主体即十卷本《新书》,并非自己所刻,而是利用了旧有的《新书》板片重新刷印,故該书真正的题名应该是“贾谊新书”。乔缙自己所做的工作,无非是增刻了《序》和《传》,在《传》里录了贾谊的传世作品,于是乎将两者合称为“贾长沙集”。为了掩盖使用既有《新书》的板片,遂在《目录》叶和卷端叶挖版补刻“贾长沙集”四字,这应该是该本的整体刊刻情况。至于乔缙在序里说“捐赀绣梓”,不免有夸饰之嫌,因为只增刻了《传》和《序》,相较于全书正文一百六十三叶,不过总为三十叶而已。

乔缙所使用的《新书》旧板片,从刻书风格来看也大致是明初,不是宋元时期所刻。前辈给该本编目笼统定为“明成化十九年(1483)乔缙刻本”,实际板片的构成是复杂的,并不全都是乔缙所刻。这意味着仔细地从实物特征上去研究版本,会得出一些新的认识。回到正文的十卷本《新书》,傅增湘有一个敏锐的发现,是王重民所未道,两人版本功底各有千秋。他说:“卷中自第一卷至第八卷为一号,九、十两卷为一号。”(参见《藏园群书经眼录》)又说: “卷一至八、九至十各为通叶码。”(参见《藏园订补郘亭知见传本书目》)指的是卷一至八叶码连排,不因分卷而另起叶码,赵万里在宋版书里曾注意过此类现象,称之为“叶排长号”(参见《中国版刻图录》之北京大学图书馆藏宋刻本《孟东野诗集》条)。具体而言,卷一为第一至第二十叶,阙第二叶,卷二为第二十一至第三十叶a面,卷三为第三十叶b面至第四十七叶,阙第三十一、第四十五两叶,卷四为第四十八至第六十一叶,卷五为第六十二至第七十三叶,卷六为第七十四至第八十八叶,卷七为第八十八至第九十六叶,重复第八十八叶(内容不重,属误记而刻错叶码),卷八为第九十七至第一百三十叶。此八卷长排号,总为第一至第一百三十叶。卷九自第一至第二十叶,卷十自第二十一至第三十三叶,此两卷长排号,总为第一至第三十三叶,全书正文合计一百六十三叶,阙三叶,重复一叶,实存一百六十一叶。此两部分各自重排叶码,傅增湘未做出解释,只是注意到了这种实物的现象。笔者拟测与此《新书》的刊刻底本有关系,即前八卷的底本是一个卷子本,单独作为一轴;后两卷是一个卷子本,是另外的一轴。作为存世最早的《新书》版本,其叶码特征暗示其底本具有卷子本的背景。

正文十卷有四个特点值得注意。第一,根据书中存在的断版和漫漶之处,如第四十三叶b面、第四十四叶a面(图4),该本是一个板片经屡经刷印之后的印本。第二,文中存在墨钉两处,即卷五《傅职》“侗问小诵之不■不习”,《连语》“夫薄可以■旷日持久者”。据《四部丛刊》影印明正德长沙本《新书》,第一处墨钉脱文作“博”,第二处作“夫薄而可以旷日持久”,脱文似乎是“而”字,但位置有差异。第三,卷九和卷十两卷的卷端题名相同,均题“贾谊新书卷之九”,但卷十卷末又改题“贾谊新书卷之第十终”(图3、图5~图6)。这个现象表明《新书》所依据的底本是九卷本,乔缙再印时分为了十卷本。《新书》有九卷和十卷本之别,高似孙《子略》载南朝梁庾仲容《子钞目>即著录有《贾谊新书>九卷,则南朝时有《新书》传本作九卷。又《旧唐志》亦著录为九卷本,《崇文总目》称:“隋唐皆九卷,今别本或为十卷。”《新唐志》则著录为十卷本,《宋史·艺文志》同,今传本均为十卷本。该本卷九和卷十题名的歧异留下由九卷本过渡到十卷本的痕迹,即将本属同卷(即卷九)八篇中的《大政上》《大政下》《修政语上》和《修政语下》划入卷九,《礼容语上》(有目无辞)《礼容语下》《胎教》和《立后义》则划入卷十。同是一部《新书》,九卷与十卷是如何分卷的,通过此本的实物证据得到了初步了解,这本身便是学术史意义的体现。该本在据底本重印进行的分卷过程中由于疏误,仍将卷十的题名题为“贾谊新书卷之第九”,但在卷末题名中又改回,这一无心之失正是底本为九卷本的印证。若此推论成立,那么该《新书》的底本有隋唐旧本的渊源。就是说乔缙依据的底本即明初刊刻的《新书》,祖出九卷本《新书》,乃与隋唐时的九卷本属于同一系统。这与属卷子本特征的叶码长排号倒是也契合了起来,能够佐证这种渊源关系的推测。但还要从校勘学的角度予以进一步的验证,由于宋元旧本《新书》的阙佚,给这种验证带来了困难。第四,是卷七中的《退让》篇有删节,附在了《谕诚》篇末,篇题也未题,只存“使者”以下至结束(图7),前夺去一百九十三字(据王国维批校《四部丛刊》本《新书》所云),刻有小注云“此间拆一板正文也”,为何拆去《退让》篇一板的正文,其缘由不太清楚。该篇的全文,在《新书》有的传本里是保存着的。

副叶傅跋未见于《藏园群书题记》有载,今人王菡辑入所编《藏园群书校勘跋识录》中,兹过录跋文如下:

贾谊《新书》今所见者,吉府本、陆相本、何孟春本。何本订注最为疏舛,陆本曾从莫楚生丈假校,旋亦收得一本,视诸本差善。惟此乔缙所刻,乃求之积年不可得者,今忽于积学斋案头见之,盖贵筑黄再同前辈旧藏。卷中有新安汪氏、湘潭袁氏,流传有绪,珍秘可知。莫氏又藏有明刻本,楚丈认为乔缙本,今得此证之,彼乃十行十八字,则与陆相本为同种矣。宋刻世不可见,此明初所刻亦罕秘,若此虽与宋本同珍可也。积余属为题记,客中无书可检,姑就所记忆,略缀数语于卷耑。辛酉(1921)二月初四日,江安傅增湘识。

傅增湘在跋中亦是以《新书》视该本,并未把它当做作品集意义上的“贾长沙集”。乔缙题“贾长沙集”的目的,大概是尽可能地将贾谊《新书》之外的作品也编在一起,于是用包容性很强的“集”名来称呼此合编本。傅增湘从古物家的路数看待该本的文物价值,称“此明初所刻亦罕秘,若此虽与宋本同珍可也”。其实并不能够称得上是“罕秘”,称为稀见尚算允当。上文已言除此部外,还有一部现藏台湾故宫博物院,板片较此部更为漫漶,阙叶也不少,奇怪的是卷一居然也阙有第二叶,即《过秦论》上篇中的“翟景、苏厉、乐毅之徒通其意……临不测之溪以为固,良将劲弩”部分。眉端偶有批校。据王重民提要,书中钤“汪士钟藏”“济阳蔡氏”“蔡廷相藏”和“龙池”诸印。现藏国家图书馆的一部(编目书号15324,图8),摹印似优于上述两部,自品相而言是最佳的一部,系郑振铎旧藏。遗憾的是仅存两卷,而且前人编目失误,编成了“贾谊新书”的题名。其实也还不能完全说是失误,因为该本的主体本来就是《新书>,而且卷端叶题名中也有“贾谊新书”的字样,就看题名著录的标准如何取舍。笔者翻检《新书》存世版本过程中,无意中据行款信息发现它就是挖改为题名“贾长沙集”的残本,否则可能会一直顶着“贾谊新书”的帽子长期潜藏着。如此说来,存世已经有三部乔缙刻本《贾长沙集》,天壤间应还会有其它部,比如张元济《黄丕烈校本(贾子新书)跋》称该校本卷一后有“成化癸卯乔缙本校”朱笔八字,则黄丕烈曾据乔缙所刻《贾长沙集》校过《新书》,该部未知下落,是否即现存三部中的某一部很难说,只好等待着全部水落石出的那一天。

上海图书馆所藏此部,钤“新安汪氏”“啟淑信印”“古潭州袁卧雪庐收藏”“积学斋徐乃昌藏书”诸印,经清汪启淑、袁芳瑛和徐乃昌所藏。傅跋称旧为贵筑黄再同所藏。黄再同名国瑾(1849 - 1891),原籍湖南醴陵,后入籍贵州贵筑,黄彭年之子,光绪二年(1876)进士,选翰林院庶吉士,授编修,博学能文,嗜好藏书。该本当由黄再同得自袁芳瑛,未钤自藏印。黄氏卒后藏书在戊戌年(1898)散出,叶昌炽日记记此事云:“黄再同遗书以二千八百金归之厂肆,有子能读尚不能守,吾辈可以勘破梦幻矣!”辗转而为徐乃昌收得,插架积学斋,又为藏园经眼题跋。今又郑重选入《汉魏六朝集部珍本丛刊》影印出版,广惠学林,可谓书之流脉不辍。

(责任编辑:田红玉)