战汉时期玉器纹饰名称讨论

胡琰梅

对玉器研究者而言,器物的纹饰是极其重要的一个考察方面,它不仅是玉器断代的重要依据之一,也是研究器物所蕴含的思想文化内涵的重要切入点。因而,对于纹饰的认识,不可流于表面,浅尝辄止。战汉时期玉器纹饰丰富,纹饰命名不统一、同名不同纹、同纹不同名的现象较为普遍,而在多数早期发掘报告和研究论文中都没有足够清晰的图片,容易造成对器物本身信息的误读。下面,笔者将五组战汉时期常用的有关联而易混淆、同纹不同名的纹饰进行讨论,以期找到处理混乱的可行办法。

一、谷纹、乳钉纹、云纹、涡纹、卧蚕纹

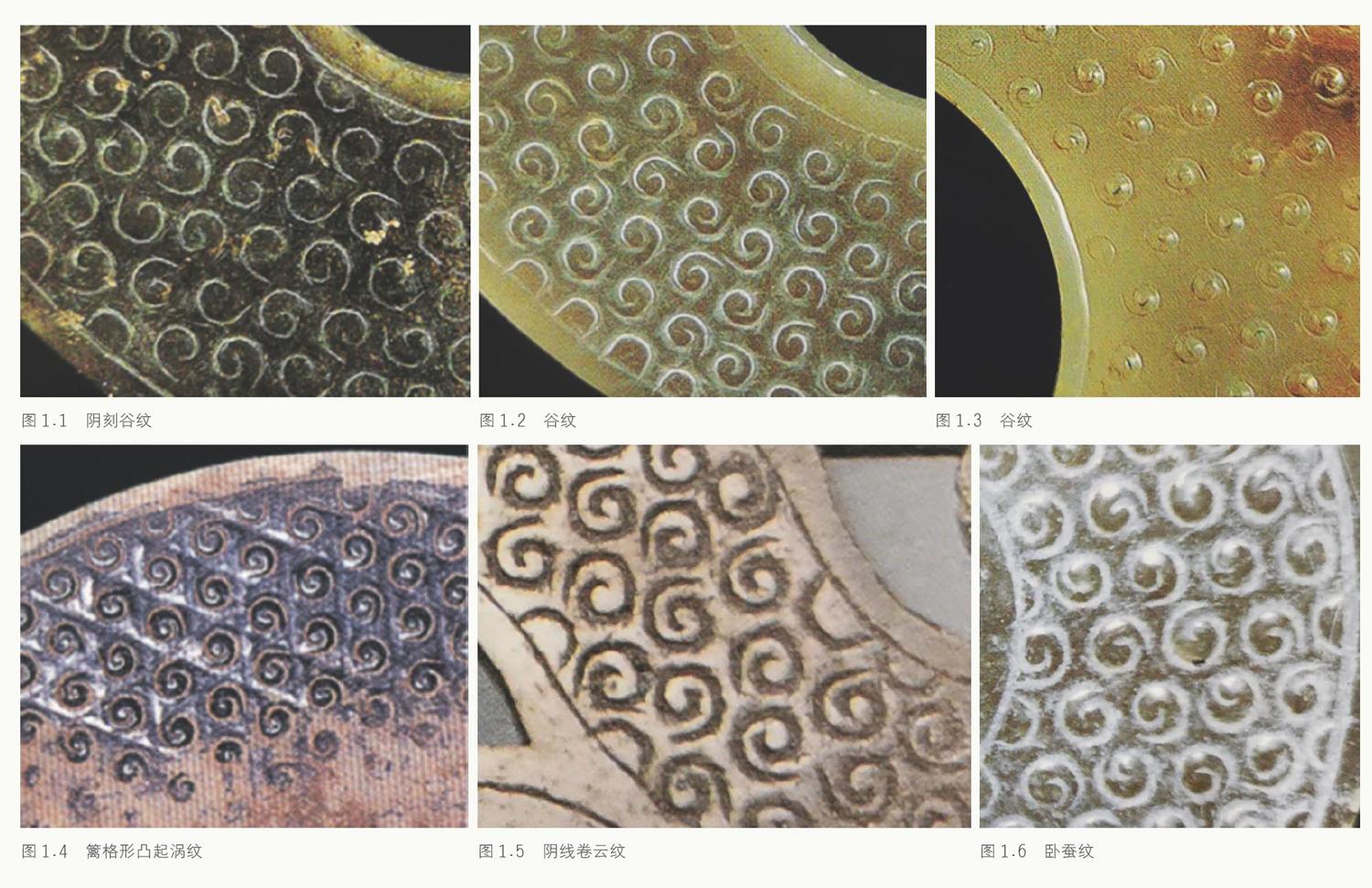

殷志强、张敏等学者称阴线刻っ状纹饰为阴刻谷纹(图1.1),浮雕凸起的类似纹饰为谷纹(图1.2、图1.3)①。古方在《中国古玉器图典》中称阴刻旋转纹饰为涡纹,凸起旋转带尾纹饰为谷纹,而称不带阴刻出芽凸起圆点纹饰为乳钉纹(图2.1)②。全洪称蒲格内加凸起带尾纹饰为篱格形凸起涡纹(图1.4)③。

贾峨、卢兆荫等学者则称类似的旋转阴刻线为阴勾卷云纹或阴线卷云纹(图1.5),称浮雕凸起的类似纹饰为卧蚕纹(图1.6),而将只有圆点凸起没有阴刻出芽的纹饰称为谷纹(图2.2)④。

例如,同样是对河北平山中山国6号墓陪葬墓出土的这件青玉璧(图3)的描述,《中国古玉器图典》是这样描述的:谷纹玉璧,战国晚期装饰用玉。玉质青色,半透明,温润光泽,局部已经白化。扁平体,正圆形。内外缘都有阴刻轮廓线,两面碾琢减地谷纹。此璧器形规整,纹饰密集,是战国时期玉璧的常见形制⑤。而《中国玉器全集》则是这样描述的:玉料呈青色,半透明,有光泽。体扁圆,肉大于好。内外两缘皆雕出突起的宽边。通身卧蚕纹,两面纹饰相同,尚属精工⑥。

关于谷纹与乳钉纹之间的关系以及云纹、雷纹、涡纹之间的关系,俞美霞在《战国玉器研究》 -书中有过详细阐述。谷纹,是指在凸起的半球状圆心上,依形琢出一圆线,尾端尖细,有如谷物生芽滋长,是战汉时期玉器上的主流纹饰,不见于其他质地器物之上。乳丁纹,则为半球状凸起之纹饰,有如乳房之形,自商周以来,于青铜器上即大量见此纹饰,玉器上较少见,东汉玉璧上稍多。俞文中指出,“谷纹与乳丁纹,就其纹饰造型而言,谷纹是在乳丁纹上琢线纹为饰;就其音韵、象征意义而言,谷纹、乳丁纹实为一体同源之发展,唯因后世‘谷、乳二字使用愈见歧异,谷纹与乳丁纹也各自区分,有如不同纹饰之演化,是以难窥原貌。”但其认为谷纹只饰于玉器上,而乳丁纹盛行于商周铜器而不见于玉器,这明确地表示纹饰本身与器物材质间特殊的意义和关系,是不可任意为其他纹饰、材质所取代;而此二纹饰有时代性前后接续之演化,相互消长且又彼此影响⑦。这种观点有失偏颇,东汉玉璧和明代玉圭上较为常见的乳丁纹,说明纹饰与材质之间似乎没有绝对的组合关系,乳丁纹与谷纹的早晚消长关系也并不是单线的。

但从考古资料来看,战国与西汉盛行谷纹而罕见乳丁纹,东汉则多见乳丁纹而少见谷纹,这种玉器纹饰上的消长关系是明确的。单就谷纹而言,也有多种不同表现形式1.短芽谷纹。2.长芽伸展。3.长芽反折。4.长芽屈曲。战国早期的谷纹排列较随意,大小、方向、长短无固定规则。战国晚期和汉代谷纹则排列整齐,有的还保留了打底的蒲格。

云纹,是模拟自然现象而产生的纹饰,图案呈圆弧形卷曲线条,形如浮动舒卷的云朵。新石器时代玉器上就出现云纹,殷商时期已出现鸡心云纹、双头云纹等不同表现形式。战国云纹造型日趋稳定而成熟,并成为当时重要纹饰之一。战国时期云纹在绝大多数不同形制的玉器上都有出现,并呈现出单云头、双云头、三云头、S形、勾连等多种表现形式。

涡纹也模仿自然之形而生,如水流涡旋状。因为它也具有回转之意,因此常有将阴刻云纹与涡纹混用或合称涡云纹的。涡纹在新石器时代彩陶上就已大放异彩,商周时的陶器铜器上形式简单,日趋势微,战国玉器上也仍有涡纹,但数量较少。

笔者以为,从便于辨别和描述的角度出发,宜将这组纹饰做如下界定:谷纹为圆形突起带阴刻谷芽的纹饰;乳丁纹则为不带阴刻线之圆形突起纹饰;阴刻旋涡状纹饰宜称为涡纹;双头旋转或不规则旋转纹饰宜称为云纹。将阴刻旋涡状纹饰称为阴刻谷纹或云纹的做法容易造成误导,不建议采纳。而卧蚕纹则是谷纹的一种变体形式,近些年学者已较少使用,多直接称为谷纹。

二、三联(连)谷纹、勾连谷纹、阴线勾连卧蚕纹、谷丁勾连云纹等

杨建芳、杨立新等学者称安徽长丰杨公战国墓龙首玉珩(图4.1、图4.2)上的阴线连接三个凸起圆点的纹饰为三联(连)谷纹⑥。贾峨、李德文等学者称这种用阴线连接三个凸点的纹饰称为阴线勾连卧蚕纹⑨。

王长启描述类似高足杯腹壁纹饰为谷丁勾连云纹(图5.1)⑩。陈善钰描述湖北云梦大坟头一号墓出土玉剑彘,表面饰三排勾连谷纹(图5.2)?。孙庆伟则称此类纹饰为V字形连线乳丁纹(图5.3),并举同类纹饰的南越王墓出土玉剑彘为例,证明此类剑彘是战国晚期至西汉早期流行的器物?。

这组纹饰之间的区别与上一组本质是一致的,仅是多了一个连接方式的描述。因而,宜采用三连谷纹或三连乳丁纹这种不会造成歧义又简单明了的名称。

三、勾连涡纹、勾连谷纹、阶梯式连线乳丁纹、勾连云纹、丁字形云纹

全洪称阴线连接凸点的纹饰为勾连涡纹(图6.1)?,而喻燕姣则称为勾连谷纹(图6.2)?。孙庆伟称这种用阴线连接的凸起圆点纹为阶梯式连线乳丁纹(图6.3)?。

孙庆伟称类似阴刻勾卷连接的纹饰为丁字形云纹(图7.1)?,而全洪、殷志强、张敏、喻燕姣等学者则称这种纹饰为勾连云纹(图7.2)?。

这组其实包含了两种不同形态的纹饰,一种是阴线T字形连接凸圆点,宜统称为勾连谷纹;另一种是纯阴线刻的T字形連接卷云纹,宣统称为勾连云纹。

四、心形纹、三联涡纹、对称卷云纹、桃形卷云纹、勾云纹、如意云纹

杨建芳称安徽长丰杨公战国晚期楚墓出土玉鎏(玉条形饰)い状纹饰为阴刻心形纹(图8.1)?,但他又称南越王墓出土龙首珩上的い状纹饰为三联涡纹(图8.2)?。两者其实十分相似,只是前者线条圆转无棱角,显得饱满,而后者顶部转折点略为明显。古方称此纹饰为对称的卷云纹(图8.3)?,刘云辉则将其称作桃形卷云纹(图8.4)?。

贾峨等学者则将此纹饰称为勾云纹(图8.5)?,孙庆伟为台北震旦艺术博物馆编写《战国玉器》一书时称此类纹饰为如意云纹:“龙身上饰如意云纹,龙首四周饰网格纹,是战国中晚期流行的纹饰风格”(图8.6)?。

本组不同纹饰名称其实指的是同一种纹饰,只是在表现形式上有细微差异。有的阴刻,有的浅浮雕;有的顶端尖一点,有的顶端圆弧一些。桃形纹、心形纹或如意云纹都能概括其基本特征,且不易与其他形态的云纹相混淆,均可采用。

五、兽面纹、夔龙纹、同首异体龙纹、双尾龙纹、双体龙纹

周建军描述山东巨野县红土山汉墓出土玉璧,纹饰分为内外两区,内区为涡纹,外区饰四组兽面纹(图9.1)?。欧阳摩壹也称这种玉璧外圈纹饰为兽面纹?。孙明描述河南永城芒山西汉墓出土玉璧,纹饰分为内外两区,外区为夔龙纹,内区为卧蚕纹,两区之间以绚索纹相隔(图9.2)?。殷志强、张敏等描述徐州狮子山楚王陵出土玉璧(图9.3),中间以细绳纹将花纹分为内外两区,内区为谷纹,外区系4组8条同首异体夔龙纹,呈对称状分布?。

全洪描述南越王墓出土玉璧(图9.4),有绚纹把纹饰分为三区,中区为凸起蒲格涡纹;内、外区同为双体龙纹,分别是三组和六组,龙纹之间有连弧相隔@。王金环描述山东曲阜鲁国故城乙组52号墓出土玉璧(图9.5),肉上纹饰分为三层,内外两层饰双尾龙纹,中层饰卧蚕纹?。

笔者以为,此类玉璧外圈图案与商周时常见的兽面纹差异甚大,每个独立单元纹饰并非两条龙共用一个头,而是刻画了两条侧面形象的龙一同升上天门的场景。因而还是称为两两对称的夔龙纹较妥。

小结

上述战国汉代时期玉器常见纹饰名称上的混乱,究其原因,既有工匠之间表达同一纹饰的细微差别,也有不同研究者对于同一纹饰的认知差异,甚至不排除同一类纹饰在较短的时期内的变化趋势使然,可能正处于量变还未形成质变的阶段。本文就此类混乱状况做了简要梳理,并提出自己粗浅的认识,至于同类纹饰不同命名对应纹样的细微差别能否与其时代演变趋势或地域特点相匹配,则有待进一步细致深入的研究。

附记:本文为南京博物院2019年青年课题《南京博物院藏战国秦汉玉器的整理和初步研究》(项目编码:08052019103)研究成果之一。

注释:

①?殷志强、张敏主编《中国出土玉器全集7.江苏、上海卷》,科学出版社,2013年。

②⑤?古方主编《中国古玉器图典》,文物出版社,2007年。

③??全洪主编《中国出土玉器全集11.广东、福建等),科学出版社,2005年。

④⑥⑨??贾峨主编《中国玉器全集3·春秋——战国》,河北美术出版社,1995年;卢兆荫主编《中国玉器全集4.秦汉》,河北美术出版社,1995年。

⑦俞美霞《战国玉器研究》,台北南天书局,1995年,156 - 166页。

⑧?杨建芳《楚式玉器的特点》,《玉文化论丛.1》,文物出版社,2006年,图182,124页;杨立新主编《中国出土玉器全集6.安徽》,科学出版社,2005年。

⑩???卢兆荫主编《中国玉器全集4.秦汉》,河北美术出版社,1995年。

????孙庆伟《战国玉器》,台北市震旦文教基金会出版,2007年。

?张昌平、郭伟民主编《中国出土玉器全集10.湖北、湖南》,科学出版社,2005年,195页。

?全洪《中国出土玉器全集11.广东、福建等),科学出版社,2005年,1引页;殷志强、张敏主编《中国出土玉器全集7.江苏》,科学出版社,2005年,97页;张昌平、郭伟民主编《中国出土玉器全集10·湖北、湖南》,科学出版社,2005年,193页。

?杨建芳《南越王墓玉器——楚、漢、越文化交汇、融合的见证》,《南方民族考古》(第八辑),2012年。

?刘云辉主编《中国出土玉器全集14.陕西》,科学出版社,2005年,1 28页。

?欧阳摩壹《中国玉器通史·战国卷》,海天出版社,201 4年,85页。

(责任编辑:郭彤)