百年黎锦晖评论史及相关思考

□

中国近代百余年间环境变迁之巨,使得各种文艺流派思想和艺术论争汹涌如潮,形成了一段丰富而又凝重的历史画卷。不难发现,在不同历史时期人们对黎氏音乐创作的评价与风云变幻的文艺思潮密切相关,而黎锦晖音乐创作的价值评判实际关系到对整个20世纪中国音乐思潮的规律认识与相关价值判断。从某种程度来讲,黎氏形象的阶段性变化是不同时期文艺理念、文化精神等发生深刻改变的一个重要浮标。换言之,纷繁复杂的20世纪音乐思潮需要多种面向与多重方向的阐述,而黎锦晖百年评论史无疑是其中一个崭新而又深邃的视角。解构、分析近百年黎锦晖评论史有助于批判性反思处于传统与现代连接的中国百年音乐思潮,也有助于重新审视黎氏评论在历史和现实境遇中的困顿与误读。

一、近百年黎锦晖评论史略

中国近代史上,黎锦晖(1891—1967)是一位备受关注、极具争议的人物。据笔者目检所知,最早对黎锦晖音乐创作发表评论的是1924年11月24日发表在《时报》(上海)的一篇题为《“葡萄仙子”为黎锦晖君所编歌剧之一各地学校排演此剧无不受观众之欢迎》的时讯,已形成了近百年的黎锦晖评论史。不同历史时期对于他的评价从“开创先河”到“误入歧途”,从“黄色音乐之父”到“流行音乐之父”……黎锦晖近百年评论史值得深思。

1.20世纪20年代美育思潮中的肯定与否定

对于中西杂陈、新旧交替的近代中国而言,“五四运动”是一场意义深远的思想运动,引发了不同文化层面上的多种新思想或新学说的激烈论战。20年代黎锦晖的儿童歌舞剧曲正是在“美育观”的引领下创作的。他创作歌舞剧《七姊妹游花园》时曾明确提出创作宗旨是“人美、服装美、歌声美、姿态美、动作美”①转引自冯长春《20世纪上半叶中国音乐思潮研究》,中国艺术研究院研究生院博士论文,2005年,第63页。。由于黎氏儿童歌舞剧最为强调舞台、动作、演员等外在美的形式,似乎不太注重“以美感教育完成其美德”,因此,在20年代中期引发了一场以“美育”为核心的黎氏歌舞论争——黎氏音乐到底是“活泼、健康、美丽”的,还是“荒淫浮荡”“浅薄无聊”的?

20年代的黎氏评论,最初源于黎锦晖歌舞剧曲“叫座”而招来的“叫阵”。黎氏歌舞剧曲因“创新、新潮”而受到观众喜爱确是事实,黎氏歌舞在各地巡演时盛况空前,常常座无虚席、场场客满。许多歌舞剧还被灌制成唱片,面向全国发行,如《葡萄仙子》在1923—1929年的六年时间内就有31版次的发行量,其受欢迎程度可见一斑。据初步统计,仅《申报》中的黎氏“剧评”计19条,包含针对其剧本内容、现场演出情况和歌舞艺术创作的价值等方面的肯定,如“对于艺术、对于教育都有伟大的贡献”“歌剧中的泰斗”等。此时期对黎氏创作进行全面总结和深入评价的当属民国时期民族主义文艺派的代表性人物朱应鹏。他在《关于歌舞会的话》一文中称赞道:“锦晖君作品的倾向,已经到注意现世思想”“表人体的活泼、健康与美丽”“注重感情教育——特别是爱的教育。”①朱应鹏:《关于歌舞会的话》(本埠增刊“艺术界”), 《申报》1927年7月27日。

此时对黎氏歌舞创作提出批评的文章也较多,其中最具代表性的当属上海开明书店编辑、发行的期刊《开明》。该刊先后多次刊登批评黎氏音乐的长文,如青青《我们的音乐界》(1928.10)、昌平《音乐享乐与经济制度》(1928.10)和《书“关于淫乐”后》(1929.2)、缪天瑞《京昆等不适合于音乐教材》(1929.6)、冯德《关于现在中国小学的和一般的音乐说几句话》(1929.6)等。那为何将这场艺术争论称“叫阵”?由于20世纪20年代的中国政治局势十分复杂,此时涌现出来的各种文艺思潮或学术流派,往往是一个政治团体或独立党派的政治纲领的公开宣导与外在表现,前面提到的民族主义文艺流派即是如此。严格意义上讲,这并非是一场学术争论或艺术批评,因为少有作者从黎锦晖创作的表现手法、作品结构、音乐主题等层面进行认真梳理和深入分析,并做出客观而又谨慎的学术评论的。有一些评论的措辞用语显然超出学术评论范畴,如将黎氏歌舞音乐称为“吗啡针”“海洛因的毒”,黎锦晖是“必须被打倒的反动分子”(冯德语);“惯做滑头事业的黎氏父女”(昌平语)。

2.20世纪30年代救亡思潮中的全面否定

1931年“九一八”事变爆发后,伴随着抗日救亡歌咏运动、新音乐运动、国民精神总动员运动等先后开展,“救亡”成为此时期的主流思潮。无论在国统区还是边区根据地,对于“音乐救国论”均予以极大热忱与关注。此时期,黎氏音乐遭遇“四面楚歌”,来自不同阵营的文艺家们在“黎氏批评”问题上倒是形成了“文艺界大团结”。鲁迅、聂耳、冼星海、吕骥、周巍峙等,萧友梅、贺绿汀、刘雪庵等学院派,以及教育界的程懋筠和缪天瑞,甚至南京政府教育部都发文声讨黎氏,几乎形成了“黎氏批判与鞭笞运动”。

20世纪30年代起黎氏批评逐渐聚焦于《桃花江》一类的家庭爱情歌曲上。1931年鲁迅写了《沉滓的泛起》一文,将黎氏歌舞称作在严重时期趁势泛起来的“沉滓”,并预言其最终“还是仍旧沉下去”②鲁迅:《沉滓的泛起》,《十字街头》1931年第1期(署名它音)。。1932年化名“黑天使”的聂耳先后写出了《黎锦晖的〈芭蕉叶上诗〉》《中国歌舞短论》等论战性短文严厉指责黎氏歌舞,称黎氏歌舞为“香艳肉感”的“软豆腐”,明确提出目前的中国音乐“需要的不是软豆腐,而是真刀真枪的硬功夫”。较“左翼”阵营的文艺家们而言,学院派音乐家的批评更为具体和坚定,他们屡屡倡议取缔与禁止黎氏歌舞表演。萧友梅提出“希望政府赶快派音乐专家去检查全国流行的音乐,认为有伤风化和有颓废性或消极性的音乐,马上禁止演奏和印行”③萧友梅《音乐的势力》,载《音乐教育》1934年第2卷第3期。。刘雪庵更是直接发表了一篇题名为“怎样才能彻底取缔黎锦晖一流的剧曲”的声讨文章。教育界则最终成功地将黎氏音乐从中小学音乐教材中驱逐出来。1931年3月20日《大公报》登出《教部编审处审查会议》一文,南京政府禁令发行黎锦晖《小小画家》《三蝴蝶》等十二部歌舞剧。音乐家、教育家程懋筠在查禁黎锦晖问题上发挥的作用较大。30年代他主要在江西主持“推行音乐教育委员会”,并负责《音乐教育》月刊,该杂志曾多次刊登倡议禁止黎氏歌舞音乐的文章。他本人还撰文声讨黎锦晖,如《黎锦晖一流剧曲何以必须取缔》一文从“陶冶国民品性”“爱护儿童”“提高人民欣赏水平”“谋求国家文化向上”等四个方面认定黎氏音乐是有害酌,必须予以取缔。④程懋筠:《黎锦晖一流剧曲何以必须取缔》,《音乐教育》1934年第2卷第1期。

此时期形成的“黎氏批判与鞭笞运动”具有历史的必然性。如果能回到历史现场,我们将看到的是日本铁蹄无情践踏着华夏大地,生灵涂炭、民不聊生,无数知识分子为保家卫国而振臂高呼、颠沛流离,甚至壮烈牺牲。然而正如刘雪庵文中所言,在国家民族生死存亡之时“上自大的都市,下至小的乡村,无论在校学子或处世青年,人人嘴里哼唱的却是黎锦晖作的‘毛毛雨’‘桃花江’之类的乐曲”①刘雪庵:《怎样才能彻底取缔黎锦晖一流的剧曲》, 载《音乐杂志》1934年第1卷第3期。。可见讨伐黎氏音乐是时代发展的必然趋势,一方面因为民族危亡之际,人们更需要的是挽救民族苦难于水火、能唤醒人们斗志的救亡音乐;另一方面则是因为黎锦晖创作的爱情歌曲太过于“流传广泛”与“深入人心”,必须如拔除毒瘤般的彻底铲除,革命的火焰方能得以燎原。

3.20世纪五六十年代的自我否定

1949年7月2日,第一次中华全国文学艺术工作者代表会在北京召开,确立了新中国文化建设事业的一系列指导思想。1955年始音乐界展开了一场以“资产阶级音乐思想”为批判对象的思潮论争,《人民音乐》先后发表题为《向资产阶级思想进行斗争》《更深入更全面地联系实际,对音乐领域中的资产阶级唯心论思想展开彻底的批判》等文章。

从20年代起黎锦晖本人曾多次对黎氏歌舞音乐发表评论,这些当然属于黎氏百年评论史中的重要组成部分。起初,面对批评与鞭笞的黎锦晖经常发出几声牢骚与不满,如著名的“两面破盾” 论。②黎锦晖:《明月新歌一二八首·引言》,上海知新书局,1936年。但进入50年代后,黎锦晖敏锐地察觉到新形势与新变化,转而走向自我否定与自我贬责。1950年黎锦晖在上海第一次“文代会”上做出了深刻的自我检讨:“我做了很多黄色歌曲,是首恶必办,应该枪毙。”③钱乃荣:《岁月流金 :重新认识上海老歌》,《新民周刊》2009年第33期。同年他撰写《我的履历书》,文中他将自己的一生分为五个时期:求学时期、北京服务时期、上海服务时期、走入歧途时期、警惕时期。1956年他写了两万余字的检查材料《干部自传》,1958年他再一次撰文《斩断毒根彻底消灭黄色音乐》,及时自认是“黄色音乐鼻祖”④黎锦晖:《斩断毒根彻底消灭黄色音乐》,《人民音乐》1958年第3期。。1965年由黎锦晖口述、王孚记录的长达6万字的《我和明月社》一文中,黎锦晖对于1932年至1936年的自我评价为“不肯上进,歧路彷徨,终于消沉没落”。至此,黎氏评论跌入“历史抛物线”的谷底。

4.20世纪80年代现代音乐思潮中的批判性 肯定

80年代音乐界进入拨乱反正与思想解放时期,黎氏评论史在改革开放新时代、新境遇中逐渐走出暗区,进入“抛物线”中的上升阶段。此时进入国内的西方现代主义文艺思潮引发了音乐思想和审美观念的一系列改变,中国当代音乐创作呈现出题材、体裁、风格和形式多样化局面,并产生了新潮音乐、流行音乐等一系列创作潮流。其中以李西安、瞿小松、叶小纲、谭盾的《现代音乐思潮对话》⑤李西安、瞿小松、叶小纲、谭盾:《现代音乐思潮对话》,《人民音乐》1986年第6期。探讨的“现代音乐思潮”、提倡“开放的音乐观念”影响最大。

在此背景下,当人们开始回顾和重新审视民国时代的“新潮音乐”——黎氏音乐时,则表现得更为理性和审慎。此时黎氏研究与评论逐渐突破单一价值论,转入了更为具体的问题研究。1983年吕骥提出:“对于他(黎锦晖)的作品评价,我以为应着重于对儿童心理的研究和民族音乐的深入研究上。”⑥吕骥致信吴应炬、冰夫信,上海美术电影制片厂存档,转引自孙继南《黎锦晖与黎派音乐》,上海音乐学院出版社,2007年,第231页。此后,赵宋光、黄翔鹏、徐小平、李群、汪毓和、戴鹏海、项阳等音乐家纷纷对黎锦晖的创作予以一定的肯定,学术界基本达成了两大共识:其一是正面肯定黎氏的歌舞剧创作,初步确立了黎锦晖在中国早期歌剧创作领域中的先驱者地位,如戴鹏海撰写了《中国第一部新型歌剧——为黎锦晖的〈麻雀与小孩〉问世70周年而作》⑦戴鹏海:《中国第一部新型歌剧——为黎锦晖的〈麻雀与小孩〉问世70周年而作》,《音乐爱好者》1990年6月。;其二是充分肯定黎氏歌舞音乐创作中吸收民间音乐曲调、取材民众生活等创作手法,如黄翔鹏《论中国传统音乐的保存和发展》、徐小平《论黎锦晖的儿童歌舞剧》等文均正面评价了黎锦晖对民族传统音乐的重视和运用。另外,蒲方《聂耳的儿童歌曲创作》①蒲方:《聂耳的儿童歌曲创作》,《沈阳音乐学院学报》1985年第4期。、项阳《略聂论耳对黎锦晖创作经验的汲取》②项阳:《略论聂耳对黎锦晖创作经验的汲取》,《音乐艺术》1986年第2期。等文深入分析了聂耳歌曲创作中的曲式结构、曲调来源、人物形象塑造等方面的特征,论证了聂耳创作的民族风格新歌曲与黎锦晖歌曲创作二者之间的继承关系,这是一种有意义的新视角。

值得注意的是,黎锦晖《桃花江》《毛毛雨》《特别快车》等作品仍然被定性为黄色歌曲,黎氏所创作的家庭爱情歌曲在此时期的学术研究论著中或被回避,或仍沿用“黄色音乐”的批判性评价。

5.21世纪的重新定位

2001年由文化部艺术司、中国音协主办,中国艺术研究院音乐研究所、中国音乐学院承办的黎锦晖诞辰110周年的学术研讨会,以老一辈革命音乐家周巍峙的检讨式发言③周巍峙即席发言:“我的‘有名’文章《批判黄色音乐》就属于在政治运动中说了错话的,应该加以分析,不要使它流毒人间。”揭开序幕,也为21世纪黎氏研究的重新定位揭开了序幕。近二十年以来黎氏研究逐渐走入细腻的探究和繁复跌宕之中,多位学者如刘再生、向延生、陈聆群等,从不同角度对黎锦晖予以重新认识与定位。其中最受关注的是孙继南《黎锦晖与黎派音乐》一书。从学术史的角度来看,该著作可以视为“黎锦晖研究”走向深化的象征。他不仅形成了对黎氏最全面、系统的研究,呈现出不剑拔弩张、无拔高踩低和剪裁史料的客观治史态度,更重要的是他在黎氏精神世界的复杂性里找到了解析黎锦晖的立足点。

二、黎氏评论中的几个问题

回溯近百年的黎氏研究史,研究者们做出了许多有益的探索,形成了丰硕的学术成果,但由于历史语境的隔膜和时代话语的干预,使得黎氏研究在研究对象、研究思路上确实产生了一些新问题。

1.好与坏

20世纪的黎氏形象建构从不同侧面展开,整体来看存在着二元论的倾向。研究者们笔下应该是存在“好黎锦晖”“坏黎锦晖”两种游移和动摇的形象,即把创作了大量家庭爱情歌曲的黎锦晖称为“坏黎锦晖”,把创作了大量优秀的儿童歌舞剧作品的黎锦晖称为“好黎锦晖”。尽管无人点透,但人人心有默契。这层“皇帝的新衣”是被外国学者安德鲁·琼斯揭开的:“中国大陆为黎锦晖作传的人爱用‘阶段论’来解决尖锐矛盾:也就是‘好黎锦晖’在他人生道路走到了某一点时,因财务需要而堕入了上海文化产业的堕落怀抱,精神污染、道德败坏未几即至,‘坏黎锦晖’因之而生。”④安德鲁·琼斯:《留声中国——摩登音乐文化的形成》,宋伟航译,台湾商务印书馆,2004年,第114—115页。

黎锦晖的“好坏之争”根源于20世纪30年代上海文艺界的“软硬之争”。音乐界“软性批判”的序幕是由聂耳对黎锦晖“软功夫”“软豆腐”的批判拉开的,他明确提出社会大众“所需要的不是软豆腐,而是真刀真枪的硬功夫”。丰子恺也曾讥讽地批评黎锦晖的“软”:“(其作品)优柔颓废,萎靡不振,能把世间一切东西软化。”⑤丰子恺:《爵士音乐》,《音乐教育》江西省推行音乐教育委员会,1933年(卷1)8、9,第40页。“软性”一词在民国时期甚至成为黎锦晖的标志,如《电影周刊》1939年第57期新闻标题即为“著名软性作曲家黎锦晖大变作风”。

然而整理黎锦晖1925—1936年期间的作品发现,此12年间黎锦晖同时创作了一些硬性音乐与大量软性音乐,具有标志性意义的作品分别是1925年创作的《总理纪念歌》《同志革命歌》等,和1927年创作的爱情歌曲《毛毛雨》《妹妹我爱你》。二三十年代黎锦晖出版的歌曲集中,软性歌曲与硬性歌曲赫然并立、共生交织,甚至出现了跨越性统一的局面。当这些歌集跨越时空展现于世人眼帘时,黎锦晖的精神世界也随之袒露于世,呈现出一面是肆意彰显自我、个性和激情,另一面则是充满着正义、力量、光明。而“浪漫主义”与“革命的现实主义”二者的共生、相熔、并流、兼载,似乎更能呈现出黎锦晖某种理想常道和精神激荡的内核。

21世纪以来,黎氏研究中正逐渐由“好”“坏”的较量与辨正转向了兼美与会通,新时代的价值重建和续写之途悄然开启。如果能脱离黎氏研究中因简单的价值判断带来的焦虑,摆脱“非好即坏”评判范式的怪圈与偏狭,站在更高角度来审视黎锦晖及其音乐创作,则能充分地看到其特殊性、复杂性和完整性,从而更准确诠释黎氏音乐。

2.热与冷

黎锦晖是近代少有的多产音乐家之一,1934年即有人统计出他所创作的歌曲有“二千七百余阙”。目前对于黎锦晖先生音乐作品的分类有多种方式,孙继南先生将黎氏音乐作品分为儿童歌曲、时代曲、爱国救亡歌三类等。其中儿童歌曲、时代曲一直是炙手可热的焦点问题,而爱国救亡歌曲却一直是被忽视的对象,成为人们视而不见、习而不察的冷门话题。可见,并非黎锦晖创作的所有作品均成为黎氏研究中的研究对象,黎氏评论史俨然成为了一部研究对象被简化的历史。

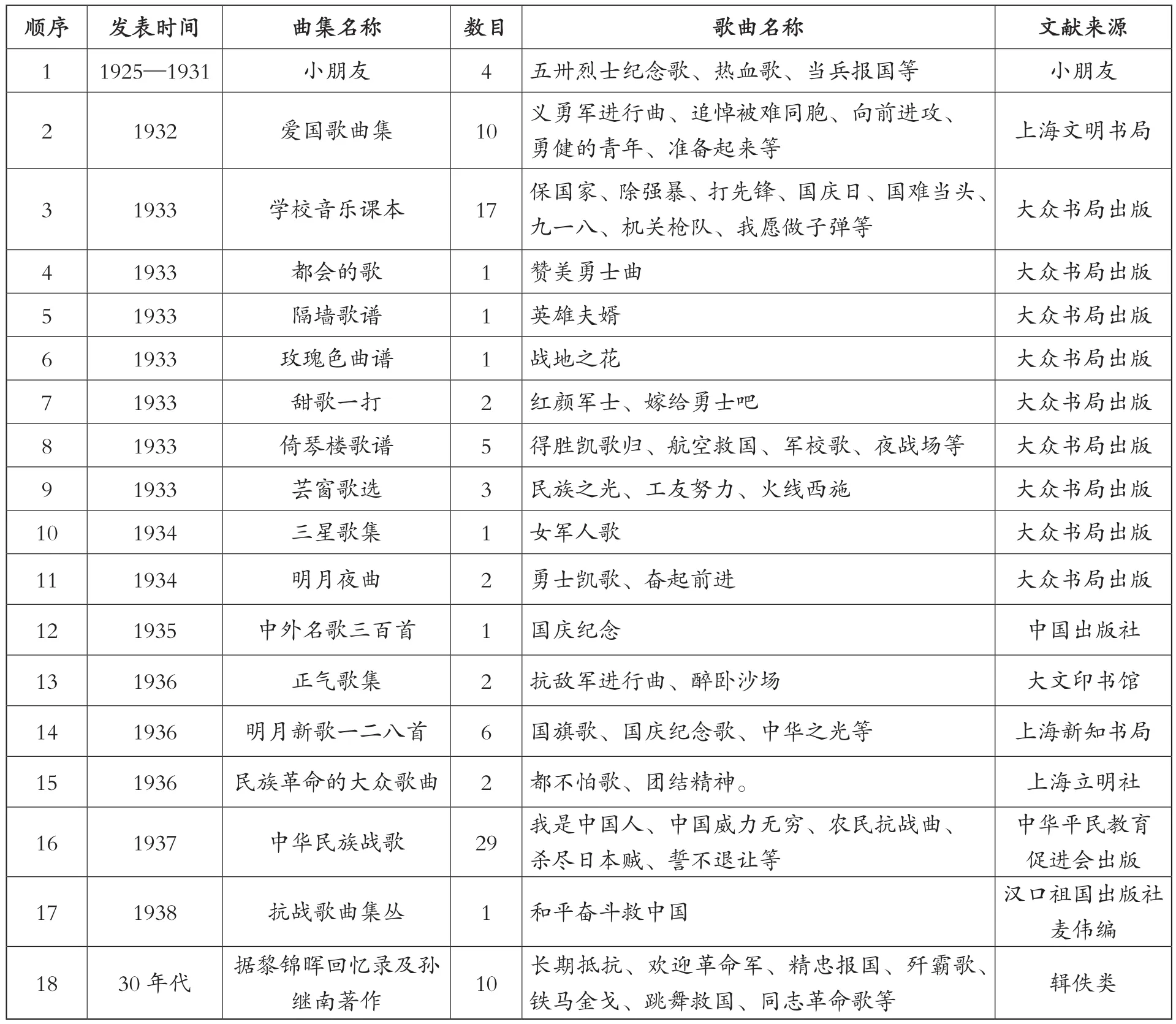

客观地来看,黎锦晖的革命音乐创作在当时属于发表较早、数量较多、传播较广的。“九一八”事变后仅三周,黎锦晖在上海《申报》首发自作词曲的爱国歌曲三首:《义勇军进行曲》《追悼被难同胞》《向前进攻》。1932年他出版了现存最早的抗战歌集《爱国歌曲集》。笔者以孙继南先生所撰黎氏年谱和专著为依据,并综合民国时期报纸杂志刊登的黎锦晖革命音乐作品,初步统计出黎氏救亡歌曲总计98①由于客观原因及硬派风格认定的个人标准不同,黎锦晖硬派作品98首仅为粗略统计,有待斟酌。首,列表如下。

表1 黎锦晖救亡歌曲作品整理列表

相较而言,黎氏创作的98首硬性歌曲与上千首软性歌曲在数量、质量上都相差悬殊,且硬性歌曲除《总理纪念歌》(现在台湾还在唱),其余基本已未见流传,这也许是导致今天黎氏救亡歌曲研究涉足者不多的原因。中国近现代音乐史上不乏硬派作曲家,尤其是抗日战争爆发前后,涌现出了聂耳、冼星海、贺绿汀等大量的优秀革命音乐家,创作了《义勇军进行曲》《黄河大合唱》《游击队歌》等硬性歌曲,在中华民族生死存亡的危急关头发出“救亡图存”的正义怒吼,对唤醒广大工农群众、推动革命发展起到巨大作用。那么,黎锦晖及其硬性歌曲能否纳入这个阵营呢?

据史料记载①主要据黎锦晖《干部自传》1956年3月28日手抄稿、梁慧方《黎锦晖的后半生》手写初稿、《湘潭文史》第11辑《黎锦晖》、孙继南《黎锦晖与黎派音乐》、向延生《中国近现代音乐家传》等资料。,黎锦晖在抗战期间曾“三寻上延安”。1937年“一上延安”:1937年“七七”事变后,徐特立、王凌波以国民革命军第十八集团军名义来长沙建立八路军驻湘通讯处。此时,驻留长沙的黎锦晖对自己的过去已有所醒悟,他向中学时代的老师徐特立请求去延安学习,但徐老“表示淡漠”,这使他感到“相当痛苦”。1940年“二上延安”:1940年黎锦晖携全家到重庆,此时他再次产生投奔延安的念头。他曾想访问重庆《新华日报》社的潘梓年,想请他介绍上延安去。后来时任军委政治部第三厅厅长的郭沫若与夫人于立群劝黎氏先在重庆应聘,“日后再去陕北”。1946年“三上延安”:1946年5月,重庆“周公馆”派一位陈姓女同志给黎氏送去黎亮的一封亲笔信和50万元钱款。信中大意是说党组织上对黎锦晖作曲才能很器重,邀其游历陕北,而钱是组织上送的慰问金。虽然,由于各种客观因素和历史原因,黎锦晖始终未能正式加入中国共产党领导下的革命音乐家阵营之中来。但事实表明,黎锦晖一直对于加入共产主义革命音乐家阵营抱着极大的渴望,也创作出了大量的爱国歌曲、革命歌曲。因此,客观上历史无法拒绝承认黎锦晖的爱国心。

当然,有学者提出,相较于30年代中后期的聂耳、冼星海等人的硬性音乐创作来看,黎氏硬性创作还存在诸多问题和缺点。黎氏革命歌曲尽管采用了鲜明的革命主题题材,同样讴歌了工农大众的形象,但其作曲手法未能如聂耳那样充分地表达出人民群众在革命斗争中的呻吟、愤怒、呐喊的语调,也不如冼星海作品那样善于表现革命群众坚决果敢的气势和激昂慷慨的情绪。若将1931年黎锦晖作词作曲的《义勇军进行曲》与1935年田汉作词、聂耳作曲的《义勇军进行曲》相比较,最能看出黎锦晖革命歌曲创作的缺陷。向延生认为黎氏《义勇军进行曲》较之国歌版:“音调、节奏、气质、情绪,显然都是心有余而力不足。”②向延生:《论黎锦晖的“家庭爱情歌曲”》,《歌唱世界》2015年第5期。孙继南也认为黎氏《义勇军进行曲》:“与聂耳高昂奋进的音调相比,则显得爱国有志,力不从心。”③孙继南:《黎锦晖与黎派音乐》,上海音乐学院出版社,2007年,第243页。这也许是其尽管创作了大量革命歌曲,却未能如他创作的《毛毛雨》之类的作品那样广泛传播而产生深远影响的原因之一。

质言之,对近百年来黎锦晖评论史的认知、明辨、梳理并做出广泛而深入的启示性探讨是一个很值得反思、总结且具有巨大挖掘潜力的论题。黎氏研究不仅仅在于寻求“历史的真相”,更需要走向整体性、鉴照性的多元建构,因为这同时也是重新发现并反思近百年来音乐思潮在一个新的视点下对中国近现代文艺精神的摄纳、接力与传承的重大 问题。