蒙汉调的混生样态与族性分析

□

蒙汉调是相邻族群之间杂糅的混生音乐,即近关系之异族同地混生音乐。这种混生音乐主要产生于两个族群混居之地。同样的情形有西北地区“花儿”中的“风搅雪”现象,即藏族、土家族、撒拉族等与汉族杂居之地的混生音乐;新疆维吾尔族与回族混居地区的“双语歌”,即维语和回族人说的汉语杂糅的歌曲;贵州侗族北部方言区存在侗汉双语歌。此外还有彝汉歌曲,上海早年英语夹杂上海话的洋泾浜歌曲,滇西白族吹吹腔中的白语和汉语的杂糅歌,滇东南福宁县的壮剧甚至使用壮语、汉语和粤语三种语言。①刘凯:《“风搅雪花儿”与双语文化钩沉》,《青海社会科学》1999年第4期。这种现象普遍存在于相邻族群临近或杂居区域。即便是同一种语言的民歌,在移民区域也发生了变化,例如“内蒙古汉语方言”演唱的爬山调。②赵金虎:《方言入声字与词谱法》,《内蒙古师范学院学报(哲学社会科学版)》1978年第2期。本文以蒙汉调为例,在前人研究基础上,从“混生音乐”角度,探讨族群杂居地区的混生音乐样态及其族性问题。

一、杂居的形成与既有的基础

自古以来蒙汉之间就有民族交流。近代以来出现了移民潮,蒙汉两族的交流更为深广。清代中期,黄河泛滥成灾,汉人往漠南移民,移居蒙古族人之地,主要在内蒙中西部地区的鄂尔多斯,准格尔旗最为集中。清末的“移民实边”“借地养民”政策,又有更多的汉人(尤其是陕西、山西和河北地区的汉人)移居河套平原,其中不乏民间艺人。据历史记载,到了民国初年,移居草原的汉人达10万余人,当时的蒙古族人也不过有54万人。③曹树基:《中国移民史·第六卷》,福建人民出版社,1997年,第504—505页。扩大一点区域,“走西口”的人数以数百万计。④路遇、腾泽之:《中国人口通史》,山东人民出版社,2000年,第875页。至1990年,准格尔旗汉人人口达21万6千余众,占该地总人口91.7%。①准格尔旗志编纂委员会:《准格尔旗地方志》,内蒙古人民出版社,1993年,335—337页。还有其他文献记载了从先秦到汉唐至明清历史上多次移民潮和人数,虽然具体原因不同、数字不一,却道出了多民族尤其是蒙汉两族交融的千百年史实。蒙汉调民歌就是在这样的背景中产生和流传的。蒙汉调又称“漫瀚调”“蛮汉调”。“漫瀚”即蒙语“沙漠”的意思,有学者认为应该是“蛮汉”的音译,因为沙漠地区这种歌调并不多见。②王俊杰:《从蒙汉调看蒙、汉民族间的音乐文化的交流》,《民族艺术》1988年第2期。本文以“蒙汉调”称之,因为此称谓最直观,最能体现混生音乐特点。

长期的混居,两族人民在生产、生活方式上相互学习,相互影响,逐渐形成一些相同或相近的习俗,包括宗教、节庆活动,集市贸易活动,当然还有音乐活动。当时的交际语言从蒙语为主,到蒙汉语言并列,再到汉语为主,展现了汉族移民不断增加,国族文化影响不断加深的过程。汉人带来的花儿、信天游、秧歌、山曲等,与蒙古族人的长调、短调等共同构成混居地的音乐文化生态,也促使两族音乐产生交集,蒙汉调应运而生。两族艺人在其中起了积极作用。早期蒙汉调艺人曾经更多是蒙古族人,为了满足杂居地蒙汉两族人民的审美娱乐需要,两族艺人往往都需要掌握两族的传统音乐和蒙汉调,他们甚至共同搭班子游演。在这样的过程中,蒙汉音乐不断加深融合程度。除了蒙汉调之外,还有蒙语说唱的胡仁乌力格尔(许多内容是用蒙语说唱汉人的历史故事),以及二人台。有学者认为乌力格尔主要归属蒙古族人,其他二者则归属蒙汉二族。当然,应该看到两族具有一些共同的生产生活和精神追求基础。那就是相同或相似的地理环境、游牧与农耕、佛教信仰、方言体系、饮食习惯、民间风俗和音乐形态。更早一些历史显示,两族人民都经历过相同或相似的各种天灾人祸。从文化上看,二者都有先前不同民族融合的基础,如匈奴、契丹、维吾尔族、藏族、鲜卑、女真、回族、土家族、党项族、满族等,各族群在蒙汉区域不同时期有不同广度、不同深度的文化交融。蒙汉两族的文化融合具有很深的历史渊源。北宋、金、元变迁过程,也是北方人民反抗女真、蒙古贵族的时期,还是文化交融的特殊时期。民间艺人和文人合作促成的汉语表演的元杂剧中就有很多蒙语词汇。从政治上看,鄂尔多斯(河套地区)与晋西、陕北曾经是同一行政辖区。这是西域历史遗留的社会土壤,因此亦被称为“黄土高原文化圈”。草原其他地区也有汉族移民,却由于少有这些共同基础,情况比较复杂,未见突出的音乐文化交融的乐种出现。就黄土高原区域而言,晋陕蒙音乐形态具有相似性,如大音程跳进、五声性曲调(汉歌有偏音)、对称与非对称平衡句式等。(此外,长调和信天游相似,都有悠长宽阔的风格特征。)

例1

《赶牲灵》陕西民歌

这首五声性陕北民歌中,变宫多为装饰音或经过音,少见的清角也是润腔造成的;除了四、五度和八度跳进之外,最突出的是商-清宫七度大跳,成为该曲的特征音程。后句商-徵纯四度跳进是开头徵-宫纯四度跳进的模进。

例2

沙格吉陶瓦

鄂尔多斯短调民歌《沙格吉陶瓦》也包含了商-清宫七度大跳音程,这个音程虽然出现在第一乐句,而且两处有六度音过渡到七度音,即下行清宫-(角)-商跳进,却由于随后直接的商-清宫七度音程跳进而获得突出地位。与陕西民歌相似,第二乐句两个乐节开头的商-徵跳进,显然跟第一乐句的徵-宫跳进构成模进关系,其他小节为纯八度重复和反向进行。结尾相同使二者更趋一致。其巧妙之处在于下句角-商提高八度,变商-宫七度跳进为二度级进,造成统一中的变化。

总体上看,蒙古族民歌的大跳音程多于汉族民歌,尤其是大于八度的复音程。例如科尔沁地区的短调《鹿花背的白马》,下句出现了羽-角下行复音程大跳。

例3

鹿花背的白马

再如鄂尔多斯短调《乌审呼日和》,第一乐句尾音与第二乐句始音出现宫-角复音程上行大跳。

例4

乌审呼日和

这些复音程大跳可以理解为八度音程外加甩音或倚音构成,因为“甩音”和“倚音”时值较短。但有的复音程则是纯粹的跨八度跳进。

二、混生样态分析

蒙汉调混生样态的产生,有短调填汉词之说,也有双向融合说。后者认为主要有两种情形,即蒙古族民歌基础上加入汉语和汉族民歌音调,或汉族民歌基础上加入蒙古族民歌音调。事实上有的蒙汉调不易区分何者为主,何者为基础。无论何种见解,蒙汉调主要为蒙古族短调和汉族(主要是晋陕)音乐杂糅而成,则是无疑的。从族性偏向上看,在短调和汉歌两级之间,有不同的区间特征。有的蒙汉调偏向于短调,有的偏向于汉族民歌,有的则蒙汉参半。从数量统计看,也许偏向于短调者居多。那是因为汉人移居草原,占人口的少数,入乡随俗的缘故。也有学者认为早期偏向于短调者居多,中期出现汉族民歌基础上形成的蒙汉调,后期二者参半。①王俊杰:《谈蒙汉调》,《中国音乐》1985年第2期。如《上房瞭一瞭》是伊盟民歌《阿布海》基础上形成的蒙汉调。

例5

锡盟地区的蒙汉调《诺仁嘎》,是在乌蒙地区流行的汉族民歌《种洋烟》基础上形成的。

例6

《达拉愣》这首蒙汉调则体现了蒙汉音乐参半的特征。

例7

以上同一首蒙汉调,如果用蒙语演唱,就会像蒙古族民歌;如果用“蒙古汉语”演唱,则像爬山调。“蒙古汉语”是受蒙语影响的汉语。这种语言现象普遍存在于多族群杂居地。

总体上看,蒙汉调歌词先前多用蒙汉双语混杂演唱,后来多以汉语为主来演唱。个中缘由在于移民后期汉语是混居地的主要交流语言;汉语比蒙语更便于即兴创词。从语言学角度看,准格尔旗地区晋陕蒙属于同一个方言体系,即晋语系,有很多相同的词汇。例如“毛花眼眼(双眼皮的大眼睛)、圪堵(梁)、圪搅(搅拌)、咋介(咋么了)、不栏(绊)、红火(热闹)、阳婆(太阳)、眊瞭(看望)、孤臊(孤独)、圪蹴哈(蹲下)等。像这样的语言也只有这一地区的人民会说能听懂”。反之,汉族地区有些语言则受蒙语影响,有些词汇用蒙语的音译,包括地名、姓氏等,地方志和民间乐曲集成均有一些记载。①李建军:《论漫瀚调的文化交融性》,中央民族大学博士学位论文,2006年,第10—11页。

当然,曲随词变是常态,如《韩庆达瓦》和《韩庆大坝》②谱例参见裴雅勤《论“蒙汉调”的体裁特征》,《音乐艺术》2005年第4期。是同一首蒙汉调不同人编词演唱的两个版本,从谱例中可以看出歌词不同,曲调也随之有所变化。在不同场合歌唱,将出现不同的“二度创作”结果。例如后者如果伴随舞蹈,速度将加快,润腔也增多。③裴雅勤:《论“蒙汉调”的体裁特征》,《音乐艺术》2005年第4期。

许多蒙汉调以鄂尔多斯蒙古族短调民歌为基础,增填汉语歌词演变而成。这种情形不同于学堂乐歌,因为曲调有变化。一方面蒙汉调属于相邻族群混居“近亲繁殖”的混生音乐类型,学堂乐歌则属于中西民族“远关系杂交”的混生音乐类型;另一方面,蒙汉调依然在“传统音乐文化”范畴,而学堂乐歌却属于“新文化”“新音乐”范畴。

蒙汉调的演唱方式有坐唱、化妆表演和随时随地即兴歌唱等。常见的伴奏乐器有粗管笛(梅)、四胡、三弦和扬琴,这与河北梆子的文场伴奏乐器笛子、二胡、三弦和扬琴相似,也与二人台的伴奏乐器笛子、二胡、四胡、扬琴和四块瓦大体相似。许多人吹拉弹唱全能。(蒙汉调伴奏含前奏、间奏和尾奏,而坐唱的短调基本上没有间奏。)蒙汉调的间奏具有一个重要功能,那就是为即兴编词提供思考时间。常见有男女对唱,男声也用假声。(短调多见真声,晋陕民歌也多用真声,信天游有混用真假声者。)人们经常欢唱到半夜甚至更长时间,有时候延续几天。平时在劳作、日常生活中也常闻人们或轻声或高吟蒙汉调,而且常即兴编词咏唱,尤其是问答式对唱时。蒙汉调歌词有各种句式,不拘一格,往往带有顺口溜的味道。非集中歌唱时通常没有乐器伴奏,只是清唱。蒙汉调常见叠字,如“旮沓沓”“圪梁梁”之类,是陕晋蒙共有的语言现象。

用流行广的曲调即兴填词,就出现一曲多词现象。这几乎是所有地区的民歌的共同特点。在汉族地区常见的有“茉莉花调”“孟姜女调”等。蒙汉调中也有类似情形,比如“栽柳树”“淘沙蒿”等。当然,蒙汉调并没有集中的曲调用来填词,人们选择曲调相对自由,虽然在二人台和后来的漫瀚剧中,出现了类似曲牌的做法。

蒙汉调形成于草原,也主要在草原蒙汉混居地流传,但是它也回传到汉族居住地,如晋北坝上地区,并且发生偏向汉族民歌的变化。主要体现在受陕西、山西梆子腔影响,尤其跟晋剧大体粗犷时而委婉的唱腔相似。具体的音乐语言变化表现在偏音的增加。

如前文所述,同一首蒙汉调用不同语言、不同调性、不同润腔演唱,将呈现不同面貌。因此,有时候面对一首记谱,往往会出现不同族性归属的判断,如《达庆老爷》和《天下黄河几十几道弯》①谱例参见杨琼《论近代漠南蒙汉移民音乐》,中央民族大学博士学位论文,2012年,第88页。的关系,有不同说法。一种说法是,《天下黄河几十几道弯》是受蒙古族民歌影响产生的。“殊不知陕北民歌《天下黄河几十几道弯》就是由鄂尔多斯蒙古族短调民歌《达庆老爷》演变而来。”②杨琼:《论近代漠南蒙汉移民音乐》,第88页。但文论中仅仅呈现记谱,没有具体说明理由。

同样,有蒙古族学者认为陕北民歌《天下黄河几十几道弯》是吸收了鄂尔多斯蒙古族民歌《宝勒德格尔花》素材形成的;《达庆老爷》歌名是准格尔民歌搜集整理者贡塞音吉雅20世纪80年代在民间采录时命名的,实际上是同一首民歌。歌词大意是:“长在门台上的,是那灿烂的太岁花,台吉诺彦的花园里,不会长的宝勒德格尔花。”③哈斯巴尔特的解读,2020-2-1,笔者微信。这首民歌往往被当作蒙汉调。如果它是蒙汉调,那只能是短调填上了汉语歌词,否则就需要进一步追溯它的曲调来源。

乔建中的研究表明《黄河几十几道弯》是陕北民歌。他告诉笔者,1942年安波等人从延安到陕北采风,在佳县听李思命演唱,便记录下来;1953年中央音乐学院民族音乐研究所(即现在的中国艺术研究院音乐研究所)整理、次年出版的《陕甘宁老根据地民歌选》收录了《船夫调》这首陕北民歌。④中国民间文艺研究会、中央音乐学院民族音乐研究所:《陕甘宁老根据地民歌选》,音乐出版社,1954年第11页。

还有不少民歌说不清究竟是汉族民歌还是蒙古族短调或者是蒙汉调;在不同文论中各有族性定位。这说明西部地区蒙汉两族具有相同或相似的历史、地理条件和音乐形态。

三、蒙汉调的族性分析

蒙汉调的族性由它所体现的社会群体的局内观、局内感和局内情⑤宋瑾:《族性及其在音乐中的体现》,《音乐研究》2019年1期。构成。蒙汉调所处的“局”即蒙汉杂居之地及其周边地区之“黄土高原文化圈”。其间的社会群体,虽然主要来自蒙汉两个族群,但是在杂居地,经过多年的融合,已经构成了新的混生族群;既与原来所属的蒙汉族群相关,又与二者有别。就像新文化新音乐所属社会群体,是中西文化融合塑成新族性的“中华民族”,既与千年传统相联系,又与之不同。中西结合产生了新传统;如今的中华民族都处于原有传统和新传统培育之中;随着二者的延续和变化而相应改变族性。新文化新音乐的中西交融发生在中华民族所在地,主要表现为中国人的西化,而西方人并没有同时发生华化,尽管中国传统音乐文化西传欧美,也对西方人产生影响。与此不同的是,蒙汉两族人民在多年混居的过程中,彼此涵化——蒙古族人的汉化和汉人的蒙化。

蒙汉杂居地的人民已经在新的“地方性知识”中形成了局内观。例如三重文化认同。近年来不断有民族音乐学学者在田野考察中逐渐概括出三重文化认同的模式,即国族文化认同、族群文化认同和区域文化认同。⑥如杨民康等学者关于跨界族群音乐文化认同的研究,都提到除了国族认同、族群认同之外,还有区域文化认同。以蒙汉杂居地区为例,当地的人们认同新传统的“中华民族”文化,老传统的蒙古族和汉族文化,现实的蒙汉杂居区域的混生族群文化。多年共同的生产、生活经验使他们具有了共同的理想,形成不同于其他地区的局内观,所谓“风搅雪”的文化价值观念。这是该区域蒙汉两族人民长期相互包容、相互学习和相互适应的结果,也是二者共同努力、共同创造的结果。当地的“母语”杂糅了蒙汉两族语言,“母语文化”也应运而生,包括共同的生活方式、文化习俗甚至思维习惯等,也即各种该区域特有的“文化惯例”。

国族认同表现在政治、经济和文化的各个方面。音乐上体现在歌词内容的时代性,表现爱国爱家的思想情感,共同参与政府举办的漫瀚调艺术节。所有人都首先认同自己属于中华民族大家庭,大家一起享受全国各族人民共有的和平生活,包括全国相同或相似的物质生活和精神生活。享受现代化交通、医疗和教育,各种现代社会的工作和家庭生活。就文化而言,大家共享现代传播系统的信息,共享各种频道的电视节目,各种电脑网络的消息。当地人和其他地区的人们一样看手机,一样处于全球化风波之中。在他者参照下,都是“中国公民”。

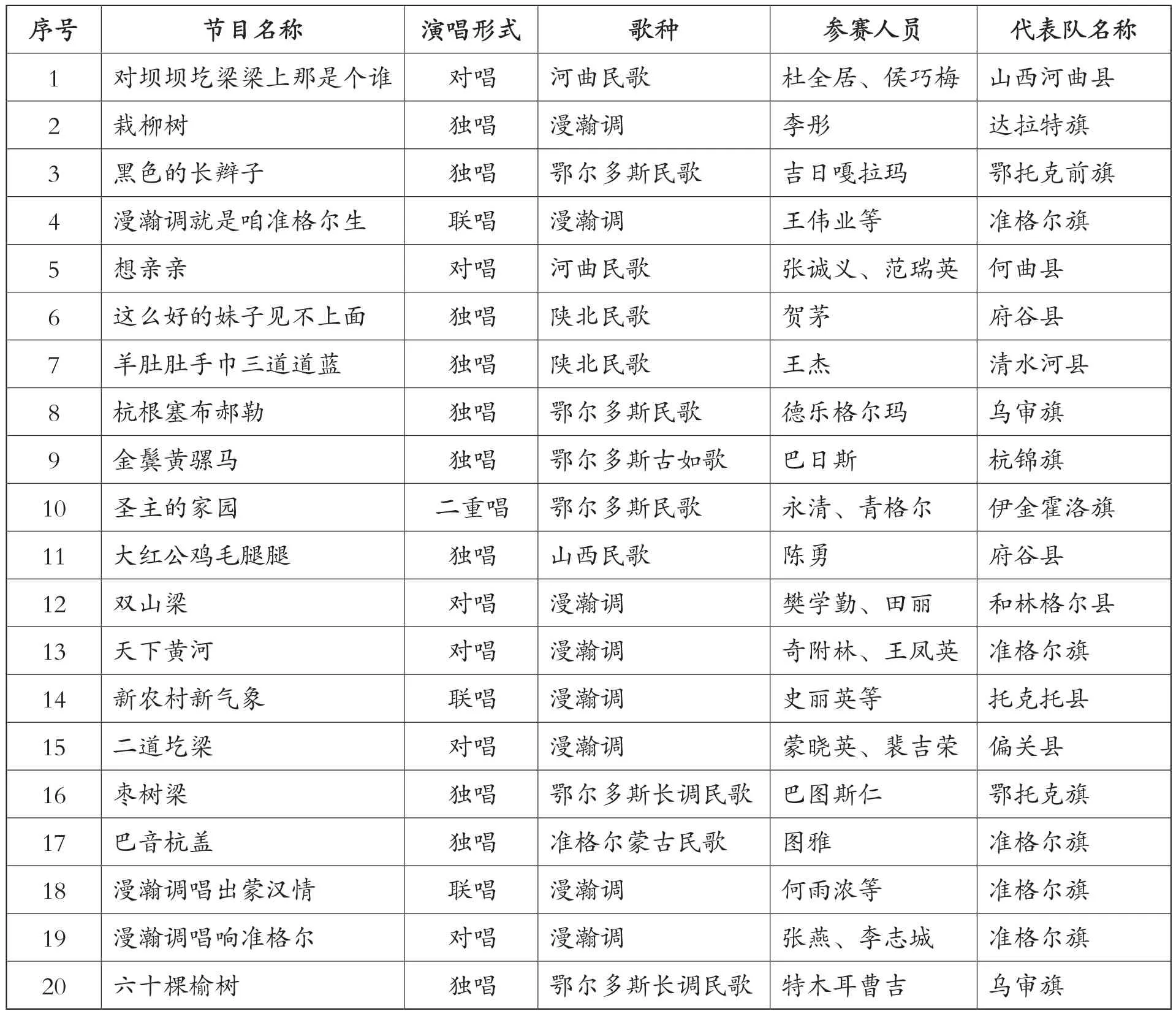

族群认同表现在蒙汉两族人民在平时依然传唱着各自的民歌。即便在民歌比赛时也如此,例如2012年8月举办的艺术节中,有一场蒙晋陕民歌友谊联赛活动。三地20个参赛单位选手既有选择蒙汉调的,也有选择汉族民歌和蒙古族民歌的。①杨红:《漫瀚调的当代转型与区域化共享》,《中国音乐》2013年第3期。

表1 “蒙晋陕民歌友谊联赛”节目单一览表

从上表可以看出,蒙汉两族歌手选择了各自所属原生族群的民歌;选择蒙汉调的歌手,从姓名上看多为汉族。当然,平时并非只有汉人选择汉族民歌、蒙古族人选择长调或短调。在日常生活中常看到跨越族际的歌唱现象。网上很多蒙汉调的视频显示,唱蒙汉调的组合,有蒙古族,有汉族,也有二者混搭的“漫瀚人”。

区域文化认同表现在所有蒙汉调流传地区的“漫瀚人”群体的乡土认同。对原有的蒙古族人而言,那里本来就是家乡;对汉人移民而言,那里从异域他乡到家乡,发生了质变。走西口之前所在,不断的天灾人祸,则从家乡到梦魇之地,也发生了质变。这种变化对讨生活的汉人移民来说,是趋利避害本能使然。当然,该区域蒙汉两个族群还经历了从不平等到平等的过程。早期移民地位不高,带有依附性,必须学习蒙语才能立足。随着清廷政策的支持,移民人数的增加,杂居地两族人民逐渐相互融合,形成区域共同体。共同的区域文化认同体现在民众自主创编的蒙汉调新歌,如《蒙汉兄弟是一 家》等。

例8

蒙汉兄弟是一家

王世一记

“漫瀚人”如同新型“中华民族”,是不同原生族群融合的新族群。蒙汉调如同新音乐,是新族群创造和享用的音乐,属于整个新族体。从现实层面讲,区域文化认同是最实在的。因为漫瀚人生活在其中,新族群人员彼此朝夕相处,蒙汉调就是他们生活的一部分,而且是很重要的精神生活的组成。只有蒙汉调完全属于漫瀚人群体。也许漫瀚人还不是笔者曾经研究的“中性人”①宋瑾:《中性化:后西方化时代的趋势(引论)——关于多元音乐文化新样态的预测》,《交响》2006年第3期。,因为他们还拥有初始族群的族性成分,尽管是蒙汉两族融合加上现代国族、全球化影响因素的新族性。(也许随着人的自然更替和持续的时代变化,最终漫瀚人也会走向中性人中的一类。)本文首次使用“漫瀚人”“漫瀚族体”这样命名,一方面是因为“漫瀚”(蒙语“沙漠”“沙丘”)具有文化地理学的意义,另一方面从心性上讲,它实际上跟现代的“中华民族”一样,是不同民族融合的结果,只不过它没有现成的名称,而后者有沿袭的名称。一个是蒙汉融合的结果,一个是中西融合的结果。也许在区域文化认同语境下,本文的命名做法具有普遍意义。

“漫瀚人”的局内感,除了共同的生活感受之外,音乐上主要体现在蒙汉调的乐感。这种乐感是局外人所没有或缺乏的。只有漫瀚人能够熟练操持蒙汉双语歌词,把握蒙汉调审美情趣。这种乐感与蒙汉两族传统音乐相关而不相同。就像骡子与马和驴相关而不相同,亦如“新音乐”与传统音乐和西方音乐相关而不相同。具体来说,蒙汉调在曲体结构、调式调性、歌词语言、速度力度、伴奏乐器、演唱方式、发声方法等方面,都体现了这种“相关而不相同”的乐感。这种乐感的形成或获得,需要在当地音乐生活中浸泡多年。掌握好的,被当作歌手、乐手,得到大家的称赞;从业者被称作艺人,受到尊敬。本来蒙汉调的形成就跟蒙、汉艺人的贡献密切相关,蒙汉调形成之后的传唱传承,也跟艺人们的活动密切相关,蒙汉调的乐感通过他们的演绎集中呈现出来。虽然有风格流派的差异,却具有“乐种”层面的一致性乐感。其他传统音乐的乐感也如此。

局内情表现在当地社会人员在区域文化认同基础上的家国情怀和日常生活中的人情世故。多年的蒙汉通婚,结成了广泛的亲朋好友人际网络。其他社会关系中,亦有各行各业和谐友好的人际交流。区域共同体中,人们拥有相同或相似的日常生活,养成了彼此间的亲情友情,共同的乡情。蒙汉调的演唱,普遍存在族际混搭情形。说明人们有意无意认同了“漫瀚人”文化身份,拥有相同的局内情。也许人们会觉得准格尔旗原来的蒙古族人丢失了自己的族群身份,只以蒙汉调为自己族性标识的音乐,实际上原始族群的文化印记需要几代人在文化变迁过程中逐渐弱化,目前尚未消失。当然,准格尔旗的文化标识也体现了漫瀚人的区域文化认同,体现了共同的局内情。