Fe(OH)3@多孔碳正极材料的制备与性能研究

史广峰 柳和生

(东华理工大学化学生物与材料科学学院江西省聚合物微纳制造与器件重点实验室,江西 南昌 330013)

随着对便携式电子设备和电动汽车需求的增长,储能系统也越来越被重视[1,2]。相比于温室气体排放导致全球变暖的化石燃料而言,锂离子电池被认为是一种环境友好型的能量存储系统,在日常消费的电子设备中广泛应用[3]。但是,以磷酸铁锂与三元材料为正极,石墨为负极的商业化锂离子电池的理论容量有限,它不能为纯电动汽车提供较长的行驶里程[4],因此需要新的储能系统来满足快速发展和不断增长的能源需求。

锂硫电池由于理论容量高,具有1672 mAh/g,约为锂离子电池的十倍,成本低且无毒,在动力能源的应用上被寄予厚望[3,4]。然而,由于硫和Li2S/Li2S2的导电性差导致反应动力学缓慢,在锂硫电池放电/充电过程中可溶性多硫化物(Li2Sn,4≤n≤8)的穿梭效应会导致电池容量的快速衰减和库伦效率降低,并且除此之外,硫和Li2S的体积膨胀也会导致电极在电化学性能上衰减,这些问题都阻碍着锂硫电池的商业化及实际的应用与发展[5-8]。目前,主要是通过以下两个方面来改善锂硫电池正极材料的缺点:(1)提高硫的低电导率;(2)通过吸附多硫化锂来抑制穿梭效应;(3)多孔材料来抑制S的体积膨胀[9]。

在这种情况下,结合之前有对GO调控生物质碳形貌的研究,本实验GO调控生物质碳(面粉)SG材料为多孔纳米碳骨架,并用其在负载上原位生成的Fe(OH)3纳米颗粒制备了Fe(OH)3@多孔碳正极材料。

1 实验部分

1.1 原料

氯化铁(FeCl3)来自西陇化工股份有限公司;Celgard 2400、Super P Li、磷酸亚铁锂来自山西太原力之源;硫粉来自科路德;氧化石墨烯(GO)来自上海凯射丰实业有限公司;锂硫解液1M LiTFSI+DME/DOL(1:1)+5%LiNO3来自南京莫杰斯。

1.2 样品制备

1.2.1 Fe(OH)3@多孔碳制备

先称取0.5 g GO/面粉(1:30)水热碳化产物SG,随后在常温下配制FeCl3(2 g vs.20 mL),搅拌均匀。将SG缓慢倒入配制好的FeCl3溶液中,并放入105 ℃的油浴锅中加热4小时以上,之后用洗涤抽滤的方式得到Fe(OH)3@多孔碳,简称Fe(OH)3@SG。

1.2.2 S/Fe(OH)3@SG与正极极片的制备

将制备好的Fe(OH)3@SG 材料与硫粉按照质量比3:7的比例进行混合,并倒入水热釜内胆中。将水热釜内胆通入高纯氮,持续15 min;放入烘箱,155 ℃条件下保温14小时就得到S/Fe(OH)3@SG复合锂硫正极材料。将制备好的Fe(OH)3@SG正极复合材料(80 wt%)与Super P Li(导电剂,10 wt%)和PVDF(粘合剂,10 wt%)进行均匀球磨,球磨条件为800 r/min 3小时。取出球磨好的浆料,使用刮刀将浆料涂覆到铝箔上,再将其放入真空干燥箱60 ℃下烘干24 小时。干燥结束后,使用压片机从铝箔上冲出直径为12 mm的极片,其中活性物质S的负载量为1.1 mg-1.2 mg。

1.3 表征

采用扫描电镜、X射线衍射以及吸附-脱附进行表征,并且组装纽扣电池进行了电化学性能测试。

2 结果讨论

2.1 XRD图谱分析

图2.1为Fe(OH)3@SG复合材料的XRD图。从图中可以看出分别在11.842°、26.725°、35.161°与55.901° 出现了尖锐峰,这些尖锐峰与PDF 卡片Fe(OH)3(34-1266)所出现的峰完美匹配,说明Fe(OH)3@SG复合材料中含有Fe(OH)3,从而证实了FeCl3与SG材料的油浴加热使FeCl3原位生成了Fe(OH)3。

图2.1 Fe(OH)3@SG XRD图谱

2.2 SEM图谱分析

图2.2分别显示了在不同倍率下的Fe(OH)3@SG复合材料的SEM图像。图2.2(a)显示了Fe(OH)3@SG复合材料具有堆积的片层结构。图2.2(b)是Fe(OH)3@SG复合材料片层表面上具有分散均匀Fe(OH)3纳米颗粒材料。

图2.2 Fe(OH)3@SG复合材料的SEM图像

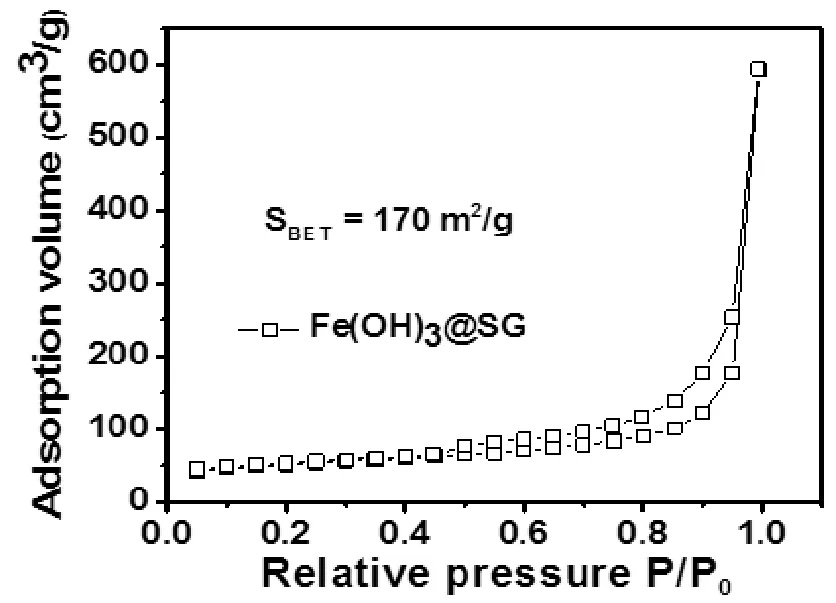

2.3 吸附-脱附曲线分析

图2.3表明Fe(OH)3@SG复合材料具有高达170 m2/g的比表面积,表明Fe(OH)3@SG复合材料能够为硫提供较大的负载空间。Fe(OH)3@SG复合材料的孔径分布主要集中在2 nm-50 nm之间,细小的孔径能够使得要负载的硫均匀地分布。BET结果进一步佐证了扫描电镜SEM图的结果,说明Fe(OH)3@SG复合材料良好的比表面积能够负载较多的活性物质S。

图2.3 Fe(OH)3@SG的吸附-脱附等温线

2.4 电化学性能分析

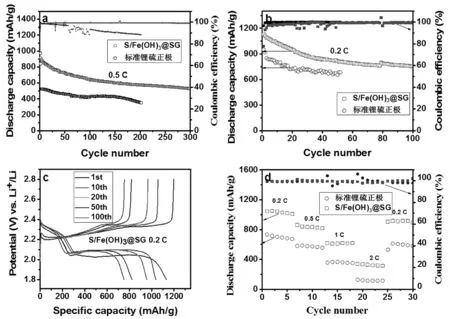

循环性能和倍率性能也是电池性能的重要评测标准。图2.4(a)是S/Fe(OH)3@SG与标准锂硫正极组装成电池在0.5 C下的一个循环性能对比,S/Fe(OH)3@SG的初始容量高达985 mAh/g,远高于锂硫标准正极的520 mAh/g初始容量。在高达300圈的循环之后,S/Fe(OH)3@SG正极材料组装的电池仍然具有高达600 mAh/g的电池容量,库伦效率基本保持在98%以上。

图2.4(b)是S/Fe(OH)3@SG与标准锂硫正极组装成电池在0.2 C下的一个循环性能对比,S/Fe(OH)3@SG的初始容量高达1184 mAh/g,远高于标准,在循环100圈后仍然具有高达802 mAh/g的电池容量,电池的容量率保持量达68.8%。

图2.4(c)是S/Fe(OH)3@SG正极材料组装的锂硫电池在0.2 C下的第一圈、第十圈、第二十圈、第五十圈与第一百圈的容量电压图。首圈的放电平台分别在2.3 V与2.0 V左右,随着充放电圈数的增加,可以看出2.0 V的平台逐渐上升到2.1 V的电压平台,2.1 V的电压平台是更标准的锂硫电池的平台。可以推测Fe(OH)3@SG正极材料能够在一定程度抑制住穿梭效应。

图2.4(d)是两者的倍率性能对比P93分别由0.2 C、0.5 C、1 C、 2 C S/Fe(OH)3@SG正极材料组装的电池的放电容量都高于标准锂硫正极材料组装的电池。S/Fe(OH)3@SG正极材料组装的锂硫电池具有优异性能的原因,一方面是Fe(OH)3@S具有片层堆积多孔的碳骨架结构,另一方面是Fe(OH)3@SG具有良好的比表面积,这些都是可以减缓S的体积膨胀,还有可能是Fe(OH)3的加入能够吸附多硫化物从而一定程度上抑制了锂硫电池中的穿梭效应。

图2.4(a)S/Fe(OH)3@SG与标准锂硫正极0.5 C循环性能对比图(b)S/Fe(OH)3@SG与标准锂硫正极0.2 C循环性能对比图(c)S/Fe(OH)3@SG 0.2 C容量电压图(d)S/Fe(OH)3@SG与标准锂硫正极倍率性能对比图

3 结果讨论

Fe(OH)3@SG具有优异的比表面积,高达170 m2/g,能够负载较高的活性物质S,其片层堆积的多孔骨架结构能够缓解活性物质S的体积膨胀。Fe(OH)3@SG 能够吸附多硫化物,一定程度上抑制了锂硫电池的穿梭效应。S/Fe(OH)3@SG正极材料组装的电池具有优异的电化学性能,在0.2 C时有1124 mAh/g的初始容量,循环100圈后仍有800 mAh/g以上的容量;在0.5 C时有900 mAh/g初始容量且在高达300圈的循环后仍然具体600 mAh/g以上的容量。