三黄泻心汤治疗上消化道出血疗效及对患者血红蛋白、尿素氮、Rockall评分的影响

岳丽军,刘 畅,张华军,徐 灿,王东进

(南京鼓楼医院,江苏 南京 210008)

上消化道出血是临床上常见急症之一,是指Treitz韧带以上的胃、食管、十二指肠等导致的消化道病变引起的出血,其主要临床表现为呕血、黑便或伴随头晕、乏力等[1]。近年来,上消化道出血的发病率逐年上升,若不及时处理,容易导致患者出现失血性休克、窒息等严重并发症。因此,正确评估病情对急性上消化道出血患者的治疗具有十分重要的意义。中医将上消化道出血归为“血症”等范畴。有研究指出,三黄泻心汤可缩短凝血时间和血浆复钙作用,促进血小板凝聚[2-3]。故本研究选取我院收治的96例上消化道出血患者为研究对象,旨在探讨三黄泻心汤治疗上消化道出血患者的临床效果及对血红蛋白、尿素氮、Rockall评分的影响,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 将96例于本院2017年12月至2020年6月就诊的上消化道出血患者纳入研究,并按照随机数字表法分为观察组及对照组。48例观察组患者中男28例,女20例;年龄20~70岁,平均(54.76±4.31)岁;出血原因:胃溃疡15例,食道出血10例,十二指肠球部溃疡20例,急性胃黏膜病变3例。48例对照组患者中男27例,女21例;年龄25~75岁,平均(55.19±4.46)岁;出血原因:胃溃疡16例,食道出血11例,十二指肠球部溃疡19例,急性胃黏膜病变2例。两组上述基本资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。病例纳入标准:①符合《急性上消化道出血急诊》的诊断标准[4],经内镜检查确诊为上消化道出血;②年龄>18岁;③发病时间为12~48 h;④患者及家属均签署知情同意书。排除标准:①正在进行其他药物治疗者;②对本研究药物过敏者;③严重心、肝、肾功能不全者;④伴有其他出血性疾病者;⑤伴有精神系统疾病,存在意识障碍者。

1.2 治疗方法 两组患者入院后进行对症治疗,如禁饮、禁食、绝对卧床休息等。

1.2.1 对照组:给予常规西药治疗,如对于严重上消化道出血患者进行输液或输血治疗,每天静脉注射1~2次奥美拉唑及氯化钠,以维持患者体内的离子平衡,防止患者因失血过多而出现休克。

1.2.2 观察组:在对症治疗的基础上给予三黄泻心汤治疗,该药方的主要成分为:重楼、小蓟、地榆各15 g,白及12 g,黄芩、三七粉、大黄、牡丹皮、栀子、茜草、黄连各10 g,五倍子、甘草各5 g。1剂/d,取水煎服至300 ml,每次150 ml,早晚服用。两组患者均治疗1个疗程,7 d为1个疗程。

1.3 观察指标 ①临床疗效:根据患者的临床症状改善情况进行疗效评估,显效为:患者治疗后黑便、呕血等临床症状完全消失,连续3 d检查大便隐血为阴性;有效为:患者治疗后黑便、呕血等临床症状有所好转,连续3 d检查大便隐血为弱阳性;无效:患者治疗后黑便、呕血等临床症状无好转或加重。有效率=(总例数-无效例数)/总例数×100%。②比较两组患者住院时间和止血时间及生活质量评分。③抽取两组患者治疗前、后空腹静脉血(3 ml),检测两组患者尿素氮(BUN)、血红蛋白(Hb)及Rockall评分。其中Rockall评分是判断上消化道出血患者的再出血风险及死亡风险。④比较两组患者治疗前后门静脉、脾静脉血流量变化。

1.4 统计学方法 采用SPSS 24.0统计学软件进行分析。计量资料以均数±标准差表示,采用独立样本t检验;计数资料以[例(%)]表示,采用χ2检验。P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结 果

2.1 两组患者临床疗效比较 见表1。观察组治疗总有效率较对照组高(χ2=6.400,P=0.011)。

表1 两组患者临床疗效比较[例(%)]

2.2 两组患者住院时间、止血时间及生活质量评分比较 见表2。观察组患者止血时间、住院时间短于对照组,生活质量评分高于对照组患者(P<0.05)。

表2 两组患者住院时间、止血时间及生活质量评分比较

2.3 两组患者BUN、Hb及Rockall评分比较 见表3。两组患者治疗前BUN、Hb及Rockall评分比较,差异无统计学意义(P>0.05),两组患者治疗后BUN、Rockall评分较治疗前降低,Hb指标较治疗前上升,且观察组患者治疗后BUN、Rockall评分显著低于对照组,Hb指标高于对照组(P<0.05)。

表3 两组患者治疗前后BUN、Hb及Rockall评分比较

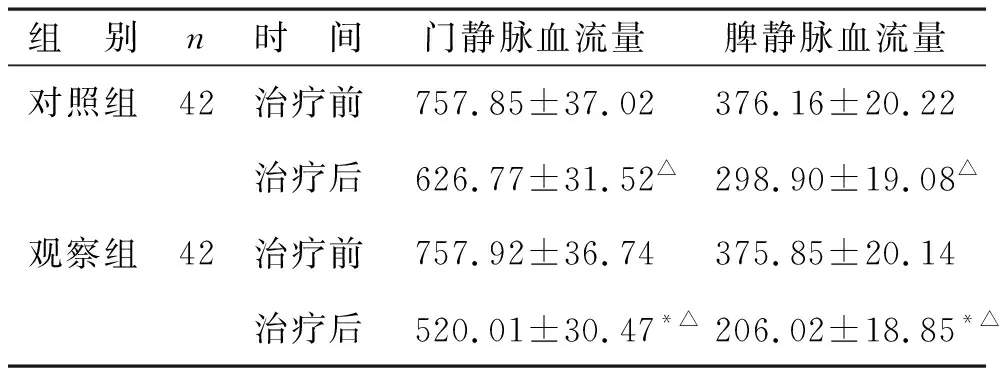

2.4 两组患者治疗前后门静脉、脾静脉血流量比较 见表4。治疗后两组患者脾静脉、门静脉血流量均低于治疗前,且观察组患者治疗后脾静脉、门静脉血流量低于对照组(P<0.05)。

表4 两组患者治疗前后门静脉、脾静脉血流量比较(ml/min)

3 讨 论

上消化道出血是以胃及十二指肠发生消化性溃疡后未得到及时处理而出现的一种并发症,患者常以黑便、呕血及心慌、出冷汗等为主要临床症状,情况严重者可导致出血性休克,严重威胁患者生命安全[5-6]。近年来,由于人们饮食习惯的改变,导致上消化道出血的发病率逐年上升,严重影响患者生活质量。因此,在治疗上需及时诊断及处理,方可有效改善预后[7-8]。西医在治疗上消化道出血时多采用保守疗法,主要通过抑制中和胃酸或保护胃黏膜的药物进行治疗,以提高对胃黏膜的保护作用,避免出血部位持续恶化的发生。因个体之间的差异,部分患者在接受西医治疗后并不能达到长时间的病情稳定效果,易出现反复或不良反应等情况。

祖国医学认为,上消化道出血属于“便血、吐血”等范畴,表明出血是因胃而引发,严重者可表现为“倾盆盈碗”[9]。中医认为消化道出血是由于饮食、外邪入侵、体虚等多种因素引发。首次提出“溺血、脱血”等病名的为《内经》[10-11]。《景岳全书》曰:损者多由于气,气伤则血无存;动者多由于火,火盛则迫血妄行;中医血证专著《血证论》提出故凡血证总以祛瘀为要,患者发病初期热妄入血室,在失血的同时,气随血液的流失而脱散,从实证而转向虚像,其发病基础为脏腑病变,功能失调从而导致气火逆乱,血不循经,经脉受损,而溢于脉外。因此,辨证时多关注“瘀、热、虚”,以止血、收敛为治疗原则[12-13]。本研究观察组患者采用的三黄泻心汤来自《金匮要略》:主治心气不足、衄血、吐血,泻心汤主之。该药方中大黄为君药,破血行瘀、清热泻火,清泻湿热,辅以黄芩、黄连三者相互搭配,可降火气,泄内热,迫血妄行之证,其中黄连在现代药理学研究中发现,其能直接扩张血管,抑制胃酸分泌、抗炎镇痛,还能有效清除Hp的感染;三七具有祛瘀、消肿、活血等功效,常用于治疗吐血、咯血等,在现代药理学研究中发现,三七中的三七素通过诱导血小板释放凝血成分,缩短凝血时间及凝血酶原时间,降低毛细血管的通透性,而达到止血的效果。三七中的原人参三醇型皂苷能通过降低血栓素A2的生成而发挥止血的作用[14];五倍子收敛止血;地榆收敛止血、清热凉血、消肿止痛;白及性微寒,具有消肿、止血的作用;小蓟清热凉血、止血祛瘀;牡丹皮清热凉血滋阴;栀子、茜草止血凉血;甘草可调和诸药。现代药理学研究证实,三黄泻心汤可作用于内源性凝血系统,通过促进血管收缩达到止血和凝血作用,且对胃黏膜损伤具有保护作用[15-16]。研究结果显示,观察组患者的临床疗效显著高于对照组,门静脉和肝静脉的血流量显著低于对照组,提示三黄泻心汤具有凉血止血、清热泻火及祛瘀定痛的功效,由于三黄泻心汤具有破血行瘀的作用,使得血流、血脉通畅,增加了回心血量,降低了外周滞留血量,从而抑制胃黏膜分泌,保护胃黏膜[17-18]。Hb是评估消化道出血的常用指标之一,观察Hb演变,可有效判定其临床效果,且上消化道出血时因Hb的分解而导致BUN的上升[19-20]。研究结果显示,观察组患者止血时间、住院时间显著低于对照组,生活质量评分显著高于对照组患者,且观察组患者治疗后BUN、Rockall评分显著低于对照组,Hb指标显著高于对照组,提示三黄泻心汤可稳定上消化道出血患者的Hb水平,降低BUN水平及复发风险,对患者预后具有一定应用价值。由于本研究所纳入患者例数较少,存在一定局限性,因此在后期的研究中需扩大样本量进一步探讨。

综上所述,三黄泻心汤对上消化道出血患者的临床疗效显著,可稳定Hb水平,降低BUN水平及复发风险,为临床治疗上消化道出血提供一定参考依据。