中药安全性认识和中药新药研发的风险管理策略

安 娜,吕佳康,韩 玲

(国家药品监督管理局药品审评中心,北京 100022)

中药因为具有一定的人用经验,在临床应用及实践中积累了对其毒性的认识,所以相比于化学药品,中药具有相对较高的安全性[1]。为此,目前中药新药上市注册申请时只要求开展一种动物的毒理研究,依据具体情况再提出进一步的要求。但中药成分复杂,量-效-毒关系不甚明晰,且药材毒性难以代表中药复方存在的安全性风险。因此,中药复方出现毒性时的风险评估具有一定难度,中药安全性也是一直以来中药监管的热点和难点。另外,中药安全性舆情的燃点低、发酵迅速、社会影响大,中药引起肝、肾等重要脏器安全性的话题易迅速引起国内外媒体的广泛关注。特别是由于中医药各界缺少必要的基础研究数据支撑,常常“被动挨打”,疲于应对,难以形成具有说服力和公信度的权威解释。因此,为进一步保护我国公众用药安全,切实履行党中央、国务院对食药监管“四个最严”,即“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”的指导精神,急需开展中药安全性风险管理研究。

中药的安全性研究起源于古人对中药“毒”或“毒性”的认识,临床医家很早就形成了对中药毒性的认识,并持续关注中药的安全使用。因此,研究中药安全性相关问题,首先要追本溯源,了解古人对中药毒性的论述。

1 对中药安全性的传统认识

1.1 对毒药和毒性的认识

古人在生活实践中逐渐发现,有些东西长食无害,有些东西虽然可能伤害身体,但也可治愈“疾病毒伤之害”,由此便认为无毒者为“食”,有毒者为“药”,或将“毒”“药”并称为“毒药”,泛指所有能治疗疾病的药物,把“毒药”看作是一切药物的总称。对此,《周礼·天官冢宰》[2]曰:“掌医之政令,聚毒药,以供医事。”明·张介宾[3]称:“毒药者,总括药饵而言。凡能除病者,皆可称毒药。”可见当时所称的“毒药”,均指所有可供治病的药物。

传统中医对毒性的认识主要包括广义毒性和狭义毒性。广义毒性是把药物的毒性看作是药物的偏性,治疗疾病就是利用药物的偏性来纠正人体的脏腑阴阳气血的失衡。具有代表性的观点如明·张介宾的《类经·五藏病气法时》[4]中“毒药攻邪,药以治病,因毒为能。所谓毒者,以气味之有偏也。盖气味之正者,谷食之属是也,所以养人之正气。气味之偏者,药饵之属是也,所以去人之邪气。”就是说可利用中药的毒性即气味偏性治病。此外,毒性有时特指强烈药性。例如,张从正提出:“有毒药之急方,毒性能上涌下泄以夺病势也。”此处的“毒药”指具有剧烈的涌吐及泻下药物。狭义毒性是指药材毒性的大小或不良反应的严重程度。如《素问·五常政大论》[5]称:“大毒治病,十去其六;常毒治病,十去其七;小毒治病,十去其八;无毒治病,十去其九,谷肉果菜食养尽之,无使过之伤其正也。”将药物毒性强弱分为大毒、常毒、小毒和无毒4类。《神农本草经》根据药物毒性大小、有毒无毒,将所记载的365种中药分为上、中、下三品。后世历代本草古籍标注的中药“大毒”“有毒”“小毒”等,大部分指药材毒性的大小。

1.2 对中药安全性问题发生和防治措施的认识

《黄帝内经·素问》[5]提出了“有故无殒”的理论,“六元正纪大论”篇中记载,“黄帝问曰:妇人重身,毒之如何?岐伯曰:有故无殒,亦无殒也。帝曰:愿闻其故何谓也?岐伯曰:大积大聚,其可犯也,衰其大半而止,过者死。”意为孕妇在患有大积大聚之故时,只要辨证准确,适度使用性味峻烈的药物,既可祛除疾病,同时又不会伤害母体及胎儿,但当病情减弱至大半之后,就必须停药。有故无殒理论原用于指导妊娠期用药,后世医家又在此基础上不断发展、深化,强调在使用峻烈、有毒药物时必须考虑机体状态,且药到即止,切勿过量。

随着中医药学的发展,古代医家更加辨证地看待中药毒性。认识到凡药物皆有偏性,多用、久用或药不对证,必然导致阴阳气血的偏胜偏衰,甚至出现人体损害的中毒现象。张从正把这种因用药失当而造成的致病因素称作“药邪”,告诫人们警惕药邪致病。古人亦总结了用药宜忌的经验,《本经逢原》《药品化文》《药义明辨》等本草古籍载脾胃薄弱、胃中停食、胃虚作呕、脾虚泄泻、泄泻腹痛者,不宜用黄连。

古人也观察到一些药后反应为正常的现象。例如,《尚书正义》[6]记载《方言》云:“凡饮药而毒,东齐海岱间或谓之瞑,或谓之眩。”郭璞云:“瞑眩亦通语也。然则药之攻病,先使人瞑眩愤乱。”就是说服药后要感觉到瞑眩的症状,才说明药达病所有疗效。所以,临证时要仔细分辨毒性反应与正常药后反应。

此外,出现了对中毒后治疗方法和配伍减毒的认识。张仲景《金匮要略·果实菜谷禁忌并治第二十五》[7]曰:“蜀椒闭口者,有毒。误食之,戟人咽喉,气病欲绝,或吐下白沫,身体痹冷,急治之方:肉桂煎汁饮之。多饮冷水一二升,或食蒜,或饮地浆,或浓煮豉汁饮之,并解。”记载了有毒药物等中毒的症状以及解毒方法。陶弘景在《本草经集注·序录上》[8]中指出:“若有毒宜制,可用相畏、相杀,不尔,勿合用也。”即药物的毒性需要通过相畏、相杀的配伍加以制约。

综上,中医药对中药“毒性”的传统认识既概括反映了中药的偏性及由此产生的纠偏(治疗)效应,又反映出药物有毒无毒的安全特征和在一定条件下对机体的损害性。当时的医家已客观地看到中药对人体的损害程度取决于一定的条件,包括人体状况、用药剂量与时间、中药的配伍等,所以药物的毒性也并非绝对。概括地讲,狭义毒性与以下因素有关:①药物本身有毒;②近缘品种混用产生的毒性;③炮制不当(或炮制品选择错误);④配伍不当致毒(十八反、十九畏等配伍禁忌);⑤临床应用不当产生不良反应,如辨证不准、用法用量不当等。古代医药学家认为药物的毒性若控制得宜,用之得当,则起沉疴;若用之失当,则危及生命。这些内容对正确认识中药毒性问题,建立中药安全性风险管理机制具有重要指导作用。

2 中药安全性研究存在的主要问题

《中华人民共和国药典》1963年版中标明有大毒、有毒和有小毒的中药有60个品种,2020年版增至83个品种。经查阅,《中华人民共和国药典》2020年版一部[9]收载的83个毒性中药材,多数未标明毒性成分,以及毒性成分的含量测定及限量标准;其中26种中药材无【注意】事项,其余中药材【注意】项的内容只是进行了不可过量、不可久服、孕妇慎用或禁用等提示。此外,毒性大小的界定标准不明,孕妇用药注意的确定依据也缺乏生殖毒性、致畸和致流产的研究数据支撑。

近年来,对于中药毒性的研究多围绕阐明中药毒性机制开展,主要包括中药毒性的物质基础、致毒机制及应用等方面[10-11]。中药毒性的物质基础研究以发现毒性单体成分为主,中药的致毒机制研究建立在物质基础研究的基础上,主要以阐明毒性单体成分对机体作用的靶器官、细胞、分子和生化机制,中药毒性应用研究包括有毒中药的加工、炮制、配伍和制剂等,主要目的多是减毒[12]。也有学者从基因的角度,并结合中医体质学分析中药肝毒性的可能机制,提示个体化治疗临床用药的重要性[13-14]。由此可见,中药毒性研究中存在的主要问题有:①支撑中药安全性评价的关键要素如量-效-毒关系的基础研究薄弱,数据不充分,中药毒性成份和质控标准难以形成行业共识,从而上升为国家标准;②研究与应用联系不紧密,不重视中药可能导致的安全性风险是否可防可控,如安全性风险是否可逆,是否具有有效的解毒或治疗药物等;③未以临床价值为导向,目前中药安全性研究成果对临床应用的指导性较为局限,如难以精准指导高风险人群的安全用药等。

3 对风险防控策略的思考

3.1 探索建立中药安全性风险管理流程

开展中药安全性风险管理,应尊重中药安全性发展的经验,回归中医药在实践中发现、应用和再验证的本源,继承和发展中药安全性研究。关于管理流程,首先,应以药材的安全性风险信号为切入点,关注中药药物因素和特殊工艺等风险信号;其次,结合中药特点和应用人群,开展有针对性的毒理研究;最后,充分利用已有研究结果分析复方制剂可能的安全性风险,尤为关注药学研究、非临床安全性研究和临床研究证据相一致的风险信号。在全面收集药材的风险信号后进行制剂的风险识别、不良事件因果关系分析和严重程度评价,注意临床应用合理性等的影响,最后进行风险防控;对于发现的风险信号,鼓励开展临床和实验室再评价。如此建立风险研究的闭环机制,加强基础研究和临床研究的互融互促。

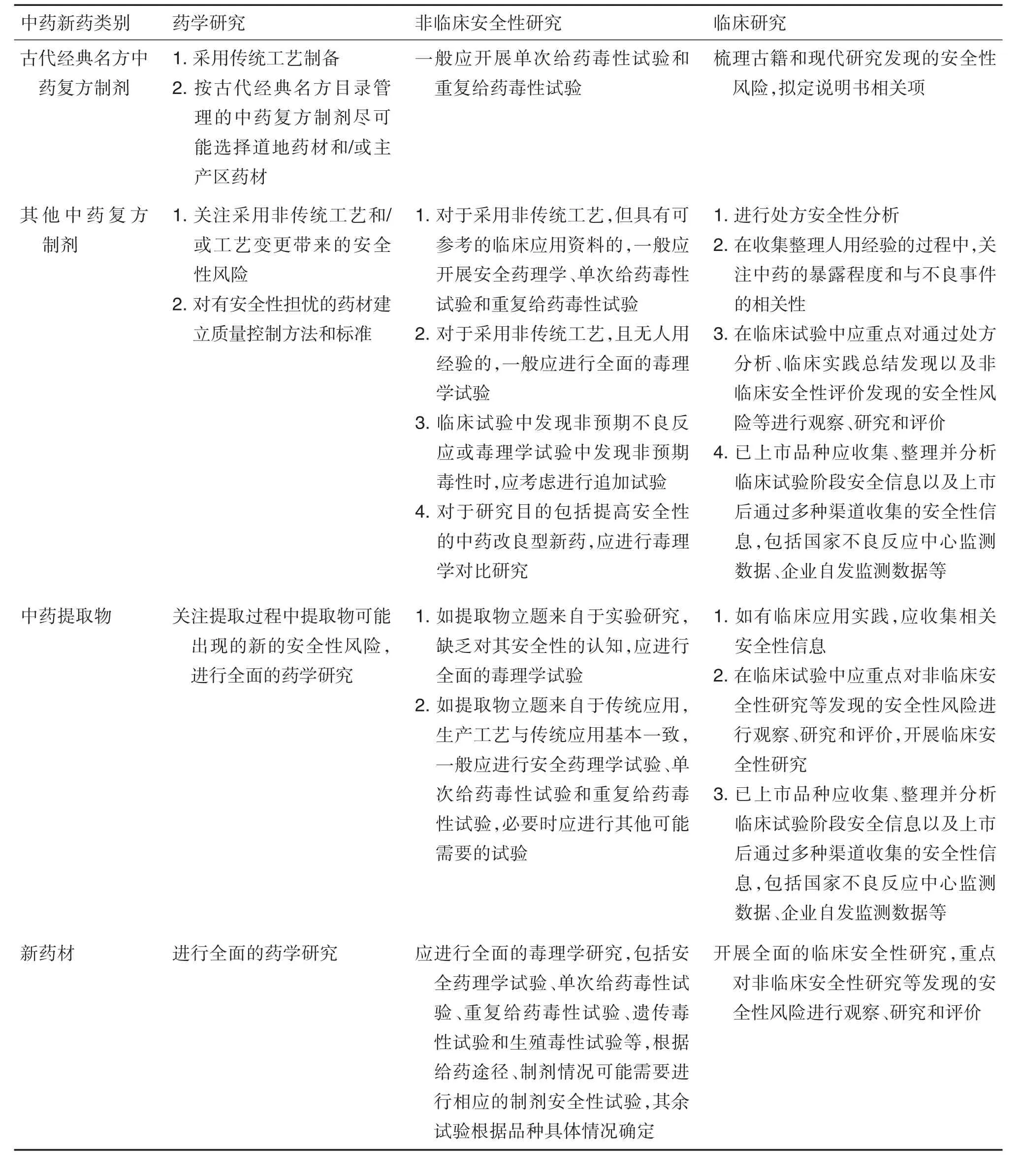

自2020年7月1日开始实施新的《药品注册管理办法》,同年9月国家药品监督管理局发布了《中药注册分类及申报资料要求》[15],根据不同中药类别和既往临床应用情况,提出了不同的安全性相关技术要求。考虑到中药安全性风险防控尚缺乏有力的基础数据支撑,即使是古代经典名方中药复方制剂亦应开展规范的非临床安全性研究;而对于新药材,因为支持其研发的中医药理论和人用经验薄弱,各专业的要求均较高。按照《中药注册分类及申报资料要求》和不同中药新药的安全性风险等级,建议在研究中关注表1中的内容。

表1 中药新药的安全性技术要求比较

3.2 充分挖掘利用好有毒中药的疗效特点

充分认识与理解中药的毒性并合理应用,不仅可以有效减少医源性和药源性的疾病,避免严重不良反应事件发生,还可使毒性中药的药效得到最大限度发挥[16]。值得注意的是,对于古籍中中药毒性大小的认识需辨证看待。中药品种繁多,由于本草古籍记载中地区用语和使用习惯的不同,以及可能存在的沿袭有误的情况,使得中药的同名异物、同物异名、一药多基原等情况普遍存在,可能引发安全性问题。传统认识对于中药安全性尚有一定局限性,有些古代本草皆言“无毒”中药的一些成分对人体有损害作用或存在药物相互作用,在提取使用时应予以注意。如,研究发现黄连所含的小檗碱(berberine)可使游离胆红素增高,使6-磷酸葡萄糖脱氢酶缺乏及新生儿胆红素血症患者游离胆红素增高,增加脑损害,所以在围生期的胎儿及孕妇要避免使用[17-18];甘草与含甘草酸及其盐类的制剂等联合用药易引发假性醛固酮增多症,低钾血症患者应用时易引发肌病[19]。此外,中药外源性因素、现代药学工艺等对中药安全性的影响亦需论证考虑。

另外,应聚焦中药安全性风险的可逆性以及治疗和控制手段。进一步研究中药安全性风险是否可逆,是否具有有效的解毒或治疗药物,是否导致重要脏器如心、肝和肾等功能异常患者以及老年、儿童、孕妇和哺乳期妇女等特殊人群是否面临更严重的安全性风险。在此基础上,根据不同的风险等级和预后情况,结合使用人群和治疗现状等,提出有针对性的风险防控措施。对于马兜铃酸等已有诸多证据和信号提示其可能带来严重用药风险的情况,应从药材的源头进行控制,要求中药产品中不得检出马兜铃酸。

3.3 加强对已知中药安全性风险的警示

充分发挥上市许可持有人的主体责任,不断收集产品的安全性信息,进一步开展安全性再评价研究,重点关注对临床应用有重大价值但上市前研究尚不充分的方面,如安全性重要脏器功能异常者的安全剂量和疗程等,完善说明书【不良反应】【禁忌】和【注意事项】的内容,切实保护公众健康。说明书标明的药物警戒内容越多,使用者才能更清楚认识到安全性风险,并加以防范[20]。

必要时,中医药行业相关主管部门联动,加强中药新药和临床用饮片的管理及不良反应监测,加强对医护人员的用药安全宣传教育,加强舆论宣传,引导公众正确看待中药安全性。

4 结语

本文对中药安全性的传统认识和现代研究中存在的问题所进行了梳理,可能会有挂一漏万之处,但也不难发现,经过长期临床实践的积累和总结,中药是相对安全的,安全性风险可防可控。2019年发布的《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》[21]中首次提出了“构建中医药理论、人用经验和临床试验相结合的中药注册审评证据体系”(简称“三结合”),在安全性研究和分析方面亦应落实“三结合”的证据体系,保障公众用药安全。因此,监管部门从药学、非临床安全性研究和临床研究的角度,结合工艺情况、处方是否符合中医药理论、是否具有人用经验等不同情形,提出了不同的安全性研究和风险防控要求。值得欣喜的是,学界亦开始关注中医药理论指导下的中药毒性研究。有学者提出,开展基于中医辨证论治指导下量效关系、复方多成分复杂体系、机体体质与中药毒性关系、中药毒性现代化的表述和中药毒性规范化等方面的科学研究尤为重要,进而科学论证中药毒性的相关传统理论,揭示中药毒性更多科学内涵[22]。有研究者认为,中药附子毒性在治疗热证和寒证时存在较大差异;洋地黄在治疗心衰患者和正常人群时,毒性也存在较大差异。由此也发展出了不同的分支研究,如“群体药动学”和“疾病药动学”等[23]。

中医药从业者只有从中药的发展历程、临床实践经验以及保障公众用药安全的角度去积极思考,才能深入进行相关的研究工作,尽可能达到中药减毒存效或增效以及中医“以毒攻毒”的治疗目的,由被动应对向主动防控转变。借鉴现代技术和成果开展科学防控,明确毒性药材的适用人群和主治病证;重视对《药典》尚未标注而经现代药理毒理学研究发现有明确毒性的药材的知识积累,学术界、工业界和监管机构应共享研究成果,为中药的安全可控和科学监管策略的制定提供技术支撑。