意愿与选择:亚里士多德道德责任理论的两个条件

黄家诚,田广兰

(苏州大学 哲学系,江苏 苏州 215000)

道德责任在哲学史上是一个经久不衰的话题,哲学家们对这个概念之所以有持久的兴趣,似乎是因为道德责任与我们自身作为“人”的概念有着不一般的联系。亚里士多德(Aristotle)是第一个定义道德责任的哲学家。在他看来,道德活动是独属于人的活动,道德责任是以适当的方式对行为者的活动、意向或品质给出赞扬或批评(1)参见Andrew Eshleman Moral responsibility, 2014年。。在深入探究亚氏道德责任理论之前,应首先撇开现代语境中应用伦理学界与法学界对责任概念的一般定义。应用伦理学将责任伦理视为科技时代的普遍伦理[1],责任伦理的责任概念关乎行为过程整体,包含事前、事中和事后,或者行为的决策、执行和后果的全过程,凸显了伦理学的实践维度[2];在法学界,学者们通过责任将行为的结果、行为与行为者联结起来,以此实现对行为的社会控制[3]。可见,现代语境中的责任概念通常关乎行为的全过程,结果是追责环节中不可或缺的一环。而亚氏的道德责任理论关乎的始终是行为主体的品质。因此,国内研究古希腊哲学的专家聂敏里教授认为,亚里士多德欲望、理性二分的道德心理学在根本处缺失对行为主体归责的道德责任理论[4]。不过,聂敏里否定的是亚氏缺乏现代责任观意义上所理解的道德责任。因为归责需要以结果作为最终判定依据,而以结果作为责任归因的判定依据至少要等到功利主义伦理学的兴起。安斯库姆(Anscombe Gertrude Elizabeth Margaret)在20世纪50年代才第一次将这种由休谟(Dovid Hume)、边沁(Jeremy Bentham)等功利主义代表主张的,以后果作为行动评价标准的思路称之为后果论[5],认为亚氏道德责任理论缺乏对行为主体的归责是一种僭越,亚氏的道德责任理论只关乎对行为和行为者品质的评价,结果并不在他考察的范畴内。美国哲学家埃德尔(Abrahem Edel)由此认为亚氏的道德责任理论只是一种道德评价理论[6]。埃德尔的观点为人们理解亚氏的道德责任理论提供了新的支点——亚氏道德责任理论在最基本意义上而言是关乎行为主体的道德评价理论。但埃德尔随后认为亚氏并没有对评价的根据和标准进行深入思考。在这个问题上,笔者难以与埃德尔保持一致,因为亚氏的道德责任理论恰恰是精妙且复杂的。

一、 意愿是道德责任的充分条件

《尼各马可伦理学》第三卷开篇写道:“既然出于意愿的感情和实践受到称赞或谴责,违反意愿的感情和实践则得到原谅甚至有时得到怜悯,研究德性的人就有必要研究这两种感情和实践的区别。”(1109b30-33)[7]58因此,研究亚氏的道德责任理论势必首先要研究意愿的相关情况。

(一) 意愿是道德责任的评价标准

如上所述,一个行为得到何种评价与意愿相关,因而一个行动者是否要为某行为负责,其标准就在于是否自愿地做出该行动[8]。意愿作为道德评价的标准,指的是当一个行为出于意愿或违背意愿去做,并根据行为的好坏接受相应的评价。那么,什么是意愿?亚氏对德性采取了种加属差的定义,认为德性是一种在任何事务上都能保持适度的品质。但他对意愿却没给出直接的定义。因此,要进一步研究亚氏的道德责任理论,首先应澄清什么是意愿。同时,亚氏在讨论意愿的时候并没有像现代道德责任理论那样将意愿与行为分而论之,而是一同考察,主要体现在这两句话中:

1.那个人的行为是出于意愿的,因为发动他的肢体去行动的那个始因就是在他自身之中的,而其初因在人自身中的行为,做与不做就在于人自己。(1110a14-17)[7]59

2.出于意愿的行为就是行动的始因在了解行为的具体环境的当事者自身中的行为。(1111a21-22)[7]64

在亚氏那里,意愿似乎始终朝向行为的发动。根据句1可知,出于意愿的行为就是始因在自身中的行为;根据句2可知,出于意愿还需要对行为环境有一定了解,出于意愿等同于在了解行为的具体环境之后发自自身的那个始因。由此,似乎可得到一个结论,即意愿是始因,且包含对环境的了解。根据亚氏对系词“是”不同逻辑功能的用法[9],实际上可以得到两种略有差异的推论:第一,当系词“是”作判断用法时,意愿是始因,意愿是主词,始因是谓词,主项不周延,也即并非所有意愿都是行为的始因,或者说意愿是部分行为的始因;第二,当系词“是”有“定义”的含义时,表示主项与谓项等同,则此判断是全称判断,所有意愿都将是某个行为的始因,也即从任何一个意愿中都能推断出相应的行为(2)系词“是”具有三重逻辑功能:指称判断、指称存在、表达主词与定义的等同。。显然,这个结论与亚氏的看法并不相符。因为亚氏也认为一些生理上有疾病的人其行为是无意愿的,除非其行为引起了这个人的悔恨。不仅如此,有一些人的行为并非能由意愿直接推出,如不节制的人尽管有善的意愿,却会做一些不能自制的事情。因此,意愿只是部分包含对行为环境了解的行为的始因。笔者采取第一种解释。当意愿被认为是道德责任的评价标准时,指的是意愿可以作为一种先在的解释框架,如果行为直接出自或者违背意愿,那么这个行为将接受相应的评价。至此,什么是意愿似乎仍然难以说清楚,但若从功能主义的角度理解意愿,可以将意愿理解为一种引出行动的东西,具有能动性;意愿就是引出行动的潜能,且这一意愿中包含对环境的了解。

(二) 意愿是道德评价的充分条件

按照上文对意愿的初步定义,意愿作为道德评价的标准只与意愿相关的行为有必然联系。还有一些行为是与意愿无关的,道德评价也并不只考察与意愿相关的行为,而是考察普遍行为。有一些行为的始因也出于自身,但并非出于意愿,因而意愿作为行为的道德评价标准并不具备普遍有效性,意愿实际上只是道德评价的充分条件。

1.意愿和知识的辨析

既然有些行为不是出自意愿,那还有什么因素会促成行动呢?在意愿的定义中,出于意愿的行为总是包含对行为环境的了解,但并非每一次行动人们都能够对环境有充分了解。亚氏沿着苏格拉底和柏拉图“无人有意作恶、作恶是因为无知”的传统,对无知行为作了更精确的解释。亚氏反对柏拉图将恶行归结为由意见驱动,因为意见是不可靠的。如果一个人不是依据知识而是听从了流俗的意见作恶,那“我们就会原谅在强烈欲望下没有坚持其意见的人了。然而我们并不原谅这种行为”(1146a1-2)[7]194。因此,将恶的行为归结为出自意见并不充分。不过,亚氏并没有跳出这一解释框架,而是进一步区分了无知的两种情况并藉此解释一些与意愿无关的行为,即出于无知和处于无知。“出于无知产生于对个别的东西,即对行为的环境和对象的无知。”(1111a1-2)[7]62梅耶尔(Susan Sauvé Meyer)也将其称之为非伦理性无知(3)参见Meyer-Susan Sauré Aristotle on the Voluntary, 2006年。。例如,拳击手原想轻轻一击却失手致对方残疾,拳击手在出拳的时候对出拳的力度、对手的可承受能力都无法准确预估,因而致使对方残疾的一拳并非是出于意愿的。此种行为只有引起了行为者的痛苦和悔恨才算是违背意愿的,对此毫无感觉的人只能称之为无意愿的,无意愿的这类人也往往有生理或精神上的问题。原谅和怜悯也是由于对个别事物的无知(1111a2-3)[7]62。

出于无知的行为强调的是对行为本身和所处环境的无意识(4)此为《尼各马可伦理学》译者廖申白先生对出于无知的行为的注解。。梅耶尔称之为伦理性无知,即不知道自己应该做什么,也不知道对错善恶。而从意愿的定义可知,意愿总是包含对行为环境的了解,这种处于无知状态下的行为是对环境的无意识,不符合意愿的定义。因此,因为无知的行为而接受相应的道德评价并非出于意愿。那又是什么因素导致这种处于无知状态下的行为呢?亚氏以醉酒和盛怒中的人作为处于无知状态的人的例子进行说明。他认为,这种“选择上的无知造成的并不是违反意愿(而是恶)”(1110b32-34)[7]62,而且醉酒或盛怒之前的行为仍然在人们的能力之内,“如果去做那件事是在我们能力之内的,不去做就同样是我们能力范围之内的”(1113b9-11)[7]72。少喝酒和控制怒气同样在人们的能力之内。因此,亚氏反对上文所说的柏拉图将恶归结为听从流俗意见。因为按照柏拉图的意见,醉酒者将会轻易被原谅,更多的指责将被归因于劝醉酒者再喝一点儿的人。而恶的源头恰恰是在上述两种情况下不能自制的当事人。现在,既然按照正确的知识去做仍然是在能力之内的,那为什么还有人做错呢?亚氏认为:“当一个人不能自制时,呈现给他的知识不是真实的知识,也不是感情扭曲的知识,而只是感觉的知识。”(1147b14-16)[4]在这种情况下,即便人们拥有饮酒过量非善的普遍知识,但“若我们有了欲望,那么即使第一个普遍意见阻止我们,欲望也会驱使我们向前”(1147a34-35)[7]200。也即是说,在欲望的驱使下,原本关于德性的普遍知识失效了,是感觉的知识如“酒好喝就再喝点”直接促成了该种行为的发生。因此,处于无知状态下的行为与欲望直接相关,欲望是此种行为的追责依据。但同时亚氏认为,儿童和动物能够出于意愿地行动,而在《论灵魂》中又认为动物行动的直接原因是欲望,“想一想动物行动的原因或本原,我们不会仅仅归之于它们的感觉——视觉、听觉、味觉等,而是归结为由这些汇聚而成的总体的欲望”(432a15-b9)[10]。由此,似乎可以得到一个结论:欲望与意愿同一,出于欲望的行为同时出于意愿。若此,处于无知状态下的不能自制的行为就是出于意愿的了,这显然前后矛盾。因此,可以排除将意愿等同于欲望的做法。实际上,就如亚氏认为德性先运用而后才能获得(1103a29-30)[7]36那样,意愿也是一种潜能。儿童出于意愿行动的实际情况是其意愿能力尚未得到发展,是空的,空的东西很容易倾向于本能欲望;动物出于意愿的行为全部都是因为欲望。处于无知状态下的行为通常是因行为者意愿能力发展不充分所致,因为一个理性的人不会让自己轻易陷入无知的被动状态。只有意愿能力得到充分发展的人才能够解除欲望的蒙蔽,才会听从逻各斯的指引而自觉向善。因此,意愿与欲望并不同一。

总之,个人的行动并非总是出于意愿的,出于无知的人其行为是无意愿的,只有在引起行为者痛苦的情况下才算是违背意愿的,这种情况往往能够得到谅解和同情。处于无知状态下的行为也与意愿无关,而是出于具体实践中由欲望引起的感觉知识。对于放任自己而使自己处于无知状态的人,“我们还要因这种无知本身而惩罚他”(1113b30-31)[7]73。

2.混合意愿

还有一些行为,亚里士多德认为是出于混合意愿。例如,僭主胁迫他人做某事,若服从这种外在胁迫,僭主就不会伤害此人的亲属;若不服从,僭主则会处死其亲属。如果没有外在胁迫,没有人会去做自己不愿做的事情。但若此种胁迫远超人性可承受范围,那即使做了错事也能够得到原谅。再有一种情况是,即便受到非人的对待,也不可能出于意愿地去做。例如,欧里庇得斯戏剧中的阿尔克迈翁被迫杀死母亲的理由就是可笑的。在这些情况下,个人的实践是混合型的,却是更接近于出于意愿的。“在那个特定的时刻,他们是被选择的,行为的目的就取决于作出它的那个时刻。行为是出于意愿的还是违反意愿的,只能就做出行为的那个时刻而言”(1110a11-12)[7]59。

由于实践总是具体的,“究竟选择哪种行为更好,这很难说清楚,因为具体情境中有许多差异”(1110b8-10)[7]60。之所以很难仅将意愿作为行动的道德评价的普遍标准,是因为有一些行为并非出于意愿。有些时候,行为的始因来自外在胁迫;有些时候,即便外在胁迫违背了行为者的意愿,在一个特定时刻却可以为着一个目的而选择。因此,意愿作为行为道德评价的标准也只是充分条件,更重要的条件是选择。

二、 选择是亚氏道德评价的必要条件

选择与德性有最紧密的联系,并且比行为更能判断一个人的品质(1111b5-6)[7]64-65。意愿总是与行为一起被考察,而选择则是对行为主体及其品质进行考察。选择解决了意愿作为评价依据在某些情况下失效的问题,构成了亚氏道德责任理论的闭环。

(一) 意愿、欲望与选择

选择出于意愿,但两者并不等同。出于意愿的意义要更广些(1111b7-8)[7]65。上文说到,意愿包含对行为环境的了解,是一种能够引出行为的潜能,那什么是选择呢?亚氏认为:“其实,选择这个名词就包含了逻各斯和思想,它的意思就是先于别的而选取某一事物。”(1112a15-17)[7]67与意愿相比,选择多了事先的考虑,并能够使自身免于欲望的诱惑而直接听从逻各斯的安排。如果说意愿在认识论层面包含的是对行为环境的认知,那么选择包含的是对所要达到的目的采取何种手段和方式的认知;意愿能力对环境的认识是一种预先判断,选择则是直接面向实践的,是更具象化、更具可行性的目的评估;意愿在引出行为的能动性上以潜能的形式存在,选择则是经过训练而得到发展的意愿能力。

在选择问题上,亚氏再次重申,“儿童和低等动物能够出于意愿行动,但不能够选择”(1111b8-9)[7]65。尽管儿童和动物都是出于意愿行动,但动物的意愿与欲望是同一的。儿童的意愿能力由于未经培养,因而不自觉地倾向于欲望;儿童的意愿能力中有发展至一定选择能力的潜质,动物则没有。不能自制的情况也是如此,“不能自制者的行为是出于欲望的,而不是出于选择的。与此相反,自制者的行为则是出于选择的,而不是出于欲望的”(1111b13-15)[7]65。不能自制者与自制者的差别在于是否具有选择能力。亚氏通常默认成年人具备选择能力,因为人们不会指责一个儿童不自制。不能自制者还不具备成熟的选择能力,自制者与之相反,因而能从欲望的干扰中脱身。意愿作为潜能容易受到欲望的干扰,选择则是潜能得到发展的意愿,是意愿的成熟形态;意愿是道德评价的充分条件,选择则是道德评价的必要条件。

(二) 选择是道德行动的必要条件

意愿作为潜能形态是空的,得到锻炼的选择能力则要复杂得多。就选择包含考虑而言,考虑彰显了选择的能动范围,亚氏认为“考虑的对象也就是选择的对象……我们所做的选择是经过考虑之后的、对力所能及的事物的期望”(1113a3-10)[7]62-63。也即是说,首先,选择的对象位于经过考虑的事务范围内,未经审思的事物则不在此范围;其次,选择的范围通常指人们力所能及的方面。与之类似的“希望”则可以朝向任何东西,希望既可以欲求简单易得的东西,也可以指向人们的能力难以企及的东西。希望对应目的,考虑则对应实现目的的手段。

更重要的是,“选择是实践的始因(选择是它的最有效的而不是最后的原因),选择自欲求和指向某种目的的逻各斯开始”(1139a30-32)[7]168。与意愿相比,选择作为行为的始因是最有效的一种。而意愿与行为之间并不一致,就像不能自制者常用的借口:期待着好的方面却不小心做了坏事。选择由于考虑可操作层面的手段,因而从选择可以直接引出对应的行为,选择和行为之间具有必然联系。也许有人会质疑,选择和行为会被一些突发情况打断,因为亚氏也认为突发行为可以说是出于意愿的,但不能说是出于选择的(1111b9-10)[7]65。面对突发行为,人们不大可能经过仔细考虑再选择如何行动。如此,似乎说明了选择与行为之间并无必然联系。但实际上并非如此。因为一个行为是否合乎德性还需要判断行为者是否处于稳定状态。当亚氏说一个突发行为是出于意愿的,则此时的意愿是出于某种状态下的意愿,这里的状态指的是品质。例如,对于具有稳定诚实品质的人而言,即便是突发行为,也是出于诚实这种品质的意愿,不说谎的行为无需经过考虑,而是一种稳定的行为倾向,此时的意愿能力自然就能符合德性。因此,亚氏并没有孤立地考察行为本身,他认为,重要的是这个行为是否出于行为者的稳定品质。考察行为是否符合德性,必须满足三重条件:第一,他必须知道那种行为;其次,他必须是经过选择而那样做;第三,他必须是出于一种确定了的、稳定的品质而那样选择的(1105a32-1105b)[7]42。然而,品质也是出于选择的,因为做一个好人还是坏人是人们能力范围之内的事情(1113b13-14)[7]72。因此,突发行为尽管也是出于意愿的,但其背后是由行为习惯累积而成的稳定品质所驱动,又因品质同样出于人们的选择,突发行为实际上仍然是出于选择的。面对突发事件人们如何行动,早在自己选择何种行为习惯之初就埋下了种子。“正是由于在危境中行为的不同和所形成的习惯的不同,有人成为勇敢的人,有人成为懦夫……正是由于在具体情境中以这种方式或那种方式行动,有人变得节制而温和,有人变得放纵而愠怒。简而言之,一个人的实现活动怎样,他的品质也就怎样。”(1103b15-25)[7]36-37既然在突发情况下驱动人们行动的品质也是出于选择的,那么任何一个选择都有对应的行为就是成立的,无论这个行为是直接的还是间接的,因为选择才是行为的必要条件。即便是那些不能自制的行为,欲望是其诱因,选择则是其根本原因,因为个人要对自己养成的屈从于欲望的品质负责。总之,选择与行为之间存在必然联系。选择是亚氏道德评价理论的必要条件。

选择作为道德评价的必要条件,侧重于对行为主体的考察,意愿考察行为及其情境。但是,意愿作为道德评价的标准并不充分,用亚氏的例子说,按照文法说话的人可能只是遵循某个人的指点,而未必是真正的文法家。出于选择的个人品质与行为才是一脉相承的,行为主体处于何种状态或拥有何种品质,便会做出何种对应行为。因此,选择真正构成了亚氏道德评价理论的闭环,选择使得行为与行为者之间道德评价的裂痕被弥合。

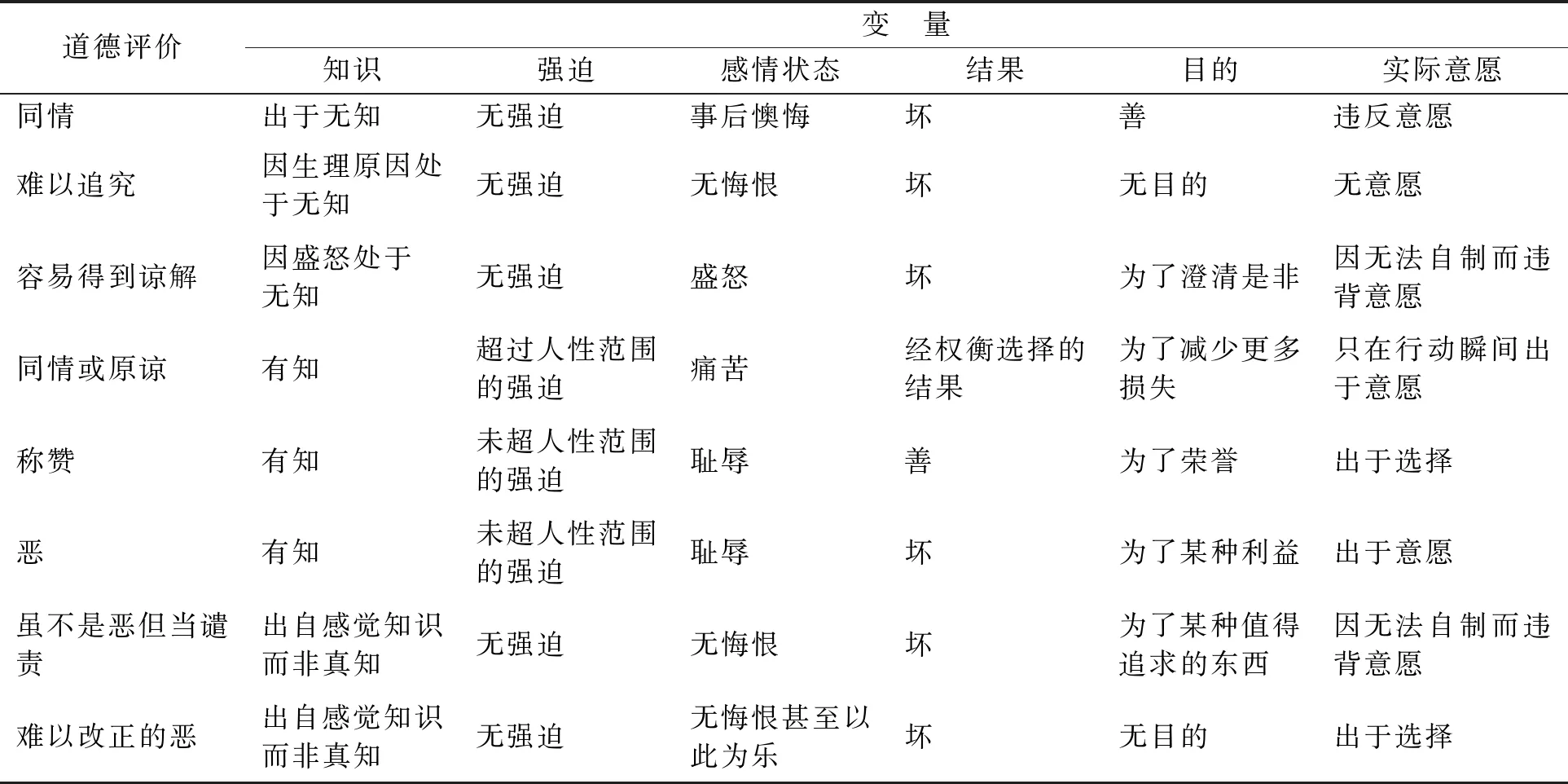

(三) 亚氏道德责任理论是一种评价理论

以上就是亚氏道德责任理论的结构。意愿是亚氏道德责任理论的充分条件,其考察的对象侧重于行为;选择是道德责任的必要条件,其考察的对象侧重于行为者的品质,出于这两个依据的行为会得到相应的对行为和行为者的评价。因此,上文提到的埃德尔说亚氏道德评价理论缺乏评价依据的论断有失偏颇。聂敏里教授认为亚氏道德责任理论缺乏对责任归因的论断,实际上也是没有悬置现代道德责任理论对责任归因的渴求。不过,聂敏里教授的质疑并非毫无意义。因为在概念史中,的确存在着对亚氏道德责任理论的两种解释。第一种是基于能力(merit-based)(5)目前对“merit-based”并无定译,之所以翻译成“基于能力”是埃斯勒曼对“merit-based”的解释给出的例子“the ability at the time of action to both perform or not perform the action”,即行动时去做或不去做的能力。的解释,即称赞或批评是对行为者的行为在“应得”(deserve)意义上的回应,行为者同时要有控制这种行为的能力,伊壁鸠鲁(Epicurus)、阿奎纳(Thomas Aquinas)和康德(Kant)等哲学家就是这种解释的代表;第二种是基于结果(consequentialist conception)的解释,称赞或批评是对行为者的行为能够引起一种显著变化(desired change)的回应,霍布斯(Thomas Hobbes)、休谟、密尔(John Stuart Mill)等哲学家是第二种解释的代表。埃斯勒曼认为,第二种解释在最近50年间逐渐取代了第一种解释。显然,聂敏里教授是在第二种意义上,即对行为引起的结果变化负责的意义上指摘亚氏道德责任理论存有缺憾。从概念史溯源来看,道德责任理论最初只是一种道德评价理论,将亚氏道德责任理论界定为道德评价理论更为合理。道德责任理论本身即存在从道德评价学说扩展到结果归责学说的概念延展过程。这一点也可以得到历史资料的证明。据北京大学哲学教授王海明考证,古希腊时期的奴隶数量占到总人口的三分之一以上,即使经济非常困难的家庭都拥有至少3名奴隶。即便是自由民,在农作物收成不好或海难频发的年头也不得不通过做贵族的佃户来获得生存必需品[11]。此时,个体处于马克思断言的人身依附的历史时期。若从博弈论角度看,保持德性反而是该历史时期个体之间达到纳什均衡的最优生存策略,任何人想通过质押德性来获取额外利益都只会适得其反。例如,伪善者在狭窄的交往空间里很容易被发现其伪善本质,一旦被驱逐出群体,他们将难以生存。由于意愿良善与否直接与个人未来生存空间大小挂钩,因此亚氏道德责任理论也就不需要额外关注结果归责的问题。他关注的始终是行为者的动机,也即意愿和选择方面。到了大航海时代,个人交往和生产力不再被限定在某个固定地点中,个人在“物的依赖”的历史形态中获得了一定自由,道德责任概念的第二种解释才随着功利主义伦理学的出现而兴起。从行为引出的结果来考察道德责任比起考察行为者的意愿动机更符合奥卡姆的经济适用原则。至此,亚氏道德责任理论是一种道德评价理论被再次确证。这与道德责任理论在概念史中的发展逻辑是一致的。聂敏里教授用超出亚氏所处历史时期的现代眼光指摘亚氏道德责任理论不完备实际上是一种僭越。笔者以图表形式把上述分析呈现如下。见表1。

表1 亚里士多德道德评价理论范畴表

三、 亚氏道德责任理论的疑难

(一) 品质生成性和先验使用方面的困难

尽管已证明选择是亚氏道德评价理论的必要条件,个人行动总是为人们所选择的品质驱动。但个人品质从其来源看又是后天生成的,是“不断累计个人身上形成的较为稳定的行为倾向”[12],自然赋予人们德性的潜能,需要通过行为习惯完善自身的德性(1103a25-26)[7]36。然而,如何才能做出合乎德性的行为却是可疑的,因为如果人们的品质还未生成,那么其行为就无法基于稳定的品质而做出。因此,盖伦·斯特劳森(Galen Strawson)甚至认为,只有在最初行动的意义上选择一个好的活动,人们才有可能在对好的活动的重复中养成德性[13]。换言之,行为者将对行为选择的根源无限负责。这一点显然难以达成。亚氏似乎也察觉到了这点。他说:“一个人似乎需要天生具有一种视觉,使他能形成正确的判断和选择真正善的事物。”(1114b6-7)[7]75但即便人们在初期掌握了这种善,“却察觉不到它的细微的发展,正如我们察觉不到病的发展一样”(1114b32-33)[7]76。因此,要在实践中达到亚氏的要求非常困难,因为这需要时刻留意自己的行为是否合乎德性。由于亚氏将品质当作先在的道德评价依据,因而人们对他人进行道德评价也将遇到一定的困难。如果不了解某人的品质,将难以对其行为进行完整考察,而了解某人的品质又需要对其动机和行为进行整体评估,如此才能知道其是否出于稳定的品质而行动。由于有些行为为了达成目的的善,可能会采取非善的手段,因而也就不能对他人行为作出简单评估。因此,亚氏的道德评价理论更适用于相互熟悉的人群,对于陌生人仍需察其言、观其行,再作道德评价。

(二) 理性与感情的交织

有学者认为亚氏的伦理学是一种理性主义伦理学,因为理性构成了亚氏追求至善的逻辑起点和最终检验标准,将情感作为低级的情欲排除在至善之外[14]。这种解读有很大的市场,包括彼特·施特劳森(P·F·Strawson)也认为道德责任基于能力的解释和基于结果的解释都过于强调理性能力[15]。当个人在理性能力上能够满足道德责任元规范(6)元规范指的是在人们对某行为作出道德评价之前就已经有了道德责任的规范性概念,也即在什么条件下一个行为会接受好或坏的评价。的客观条件,即被认为是能够在道德上负责的。实际上并非如此,因为亚氏也认为品质本身就指向人们与感情好或坏的关系(1105b25)[7]44。若认为亚氏将情感排除在善之外,就很容易滑入他明确反对的斯多亚学派的主张之中,即亚氏反对将德性规定为不动心的状态。他认为一个有德性的人不应该是对任何事情都冷漠的人,因为道德德性本身就与快乐和痛苦相关,重要的是从小培养起对该快乐的事物的快乐感情和对该痛苦的事物的痛苦感情(1104b11-12)[7]39。

同时,感情与情感也有所不同。亚氏把感情分为欲望、怒气、恐惧、信心、妒忌、愉悦、爱、恨、愿望、嫉妒和怜悯,总之是伴随着快乐与痛苦的那些情感(1105b20-22)[7]43。也即是说,感情源自对行为快乐或痛苦的情感。可将它们分为三种情况:第一种是面向将要做的行为的感情,如对即将要做的行为感到恐惧、欲望、有信心、满怀愿望;第二种是伴随感情的行为,如出于怒气、恨、嫉妒和怜悯的行为;第三种是纯粹感情,如妒忌、爱和愉悦。羞耻与义愤同样是纯粹感情,这种感情不是品质,但在一定环境中对某些事情感到羞耻和义愤的人则通常被认为是有德性的(1108a34-35)[7]52。因此,一个有德性的人,需要处理好德性与感情的关系。有一些感情伴随着行为,因而正确还是错误地处理这种感情对于行为至关重要。对于怒气不能自制的人而言,即便他们的一些行为不是出于自身意愿,但由于不能正确处理自己的感情,他们在进入盛怒状态后会在对行为环境以及采取何种方式行动的认知上处于无知状态,并由此造成一些恶果。然而,盛怒这种品质也是在频繁的怒气失控中养成的,易怒者需要对自己的品质负责。其他感情也是如此。总之,亚氏没有将感情排除在品质范围之外,而是要求感情听从逻各斯的规定,在感情的两极中保持适度。亚氏的德性理论在于以正当方式处理理性、欲望和情感三者之间的关系[16],行为者的理性慎思与情感欲求共同规定了行为者应该如何合乎道德地行动[17]。

总之,亚氏作为伦理学的开创者,其把道德责任理论限定在道德评价范围内是符合当时历史条件的。在狭小的、以固定地点为基本单位的交往空间里,并不需要一种针对结果的追责理论,因为美德是人际交往的重要凭证,伪善需要付出更大的成本。只有到了大航海时代,以结果归责为主要标志的道德责任范型才得以在更具流动性和更广阔的交往空间中现身。到了当今的技术文明时代,行为与结果在时空中分离,甚至可以在时间上被预定、在空间中被延伸。因此,当今的道德责任理论又呈现出新特点,前瞻性责任伴随着风险社会的到来成为当今道德责任理论的主要范型。厘清亚氏道德责任理论,对把握道德责任理论在不同社会历史时期的作用具有重大意义。