《时宪历》传入朝鲜及其流播探析

王 臻,骆 姚

(天津师范大学 历史文化学院暨欧洲文明研究院,天津 300387)

《时宪历》①1736年(清乾隆元年,朝鲜英祖十二年),因避乾隆帝御名“弘历”中“历”讳,改称《时宪书》。是中国古代第一部以西方天文学理论、数据编制的历书,是明末清初中西方文化交流的标志产物,同时,清朝立国初便每年颁赐《时宪历》给属国朝鲜,《时宪历》亦是中朝政治文化交流的重要组成部分,因此一直受到学界的广泛关注。杨昭全、石云里、汪小虎等学者对中朝历法交流研究做出了开拓性贡献②杨昭全:《中国—朝鲜·韩国文化交流史》,北京:昆仑出版社,2004年;石云里:《中朝两国历史上的天文学交往(一)》《中朝两国历史上的天文学交往(二)》,《安徽师范大学学报》(自然科学版)2014年第1期、第2期;石云里:《西法传朝考(上)》《西法传朝考(下)》,《广西民族学院学报》(自然科学版)2004年第1期、第2期;汪小虎:《明代颁历朝鲜及其影响》,《史学月刊》2014年第7期。,遗憾的是缺乏对《时宪历》这一具体历书的专题探讨。相较之下,韩国学者对此问题给予了更多关注③(韩)李昌益:《〈时宪历〉译注中出现的时间选择意义》,《宗教文化批判》第1辑,2002年;(韩)姜英心:《17世纪天文历法书籍传入朝鲜与天文历法认识的变化——以接受西方历法〈时宪历〉为中心》,《梨花史学研究》第32辑,2005年;(韩)具满玉:《肃宗代(1674—1720)天文历算学的改革》,《韩国实学研究》第24辑,2012年;(韩)金瑟祺:《肃宗代观象监的〈时宪历〉学习:以乙酉年(1705)历书事件和观象监的应对为中心》,《韩国科学史学会》第39辑,2017年;(韩)朴权秀:《历书与历史:朝鲜后期象数学的年代记书与〈时宪历〉》,《东国史学》第64辑,2018年。以上作者姓名、论文题目均为笔者翻译,若有错漏,望方家指正。,但《时宪历》传入朝鲜和朝鲜王廷对其受容的概况,以及所揭示的彼时中朝封贡制度和朝鲜对华观的嬗变等问题仍未得到深入研究。有鉴于相关研究尚有可供扩展的空间,本文考察了《时宪历》由中国传入朝鲜,以及朝鲜王廷受容与采纳《时宪历》之历程,并进一步探析明清时期朝鲜王朝对华观以及中朝封贡制度的变迁,以求教于方家。

一、《时宪历》传入朝鲜及其受容历程

中国与朝鲜半岛各政权(以下简称“朝鲜”)构成了最具代表性的封贡制度。中朝封贡制度源远流长,正式确立于唐朝与新罗时期,其后历代沿袭。朝鲜作为封贡制度内典型的属国,长期接受中原王朝的颁历。徐浩修在撰写《国朝历象考序》时就考述道:“东方自古受朔于中华,不别立书器,新罗之用麟德大衍,高丽之用宣明授时。”[1]到李氏朝鲜时,仍承袭前制受朔于明朝,行用明朝之《大统历》。

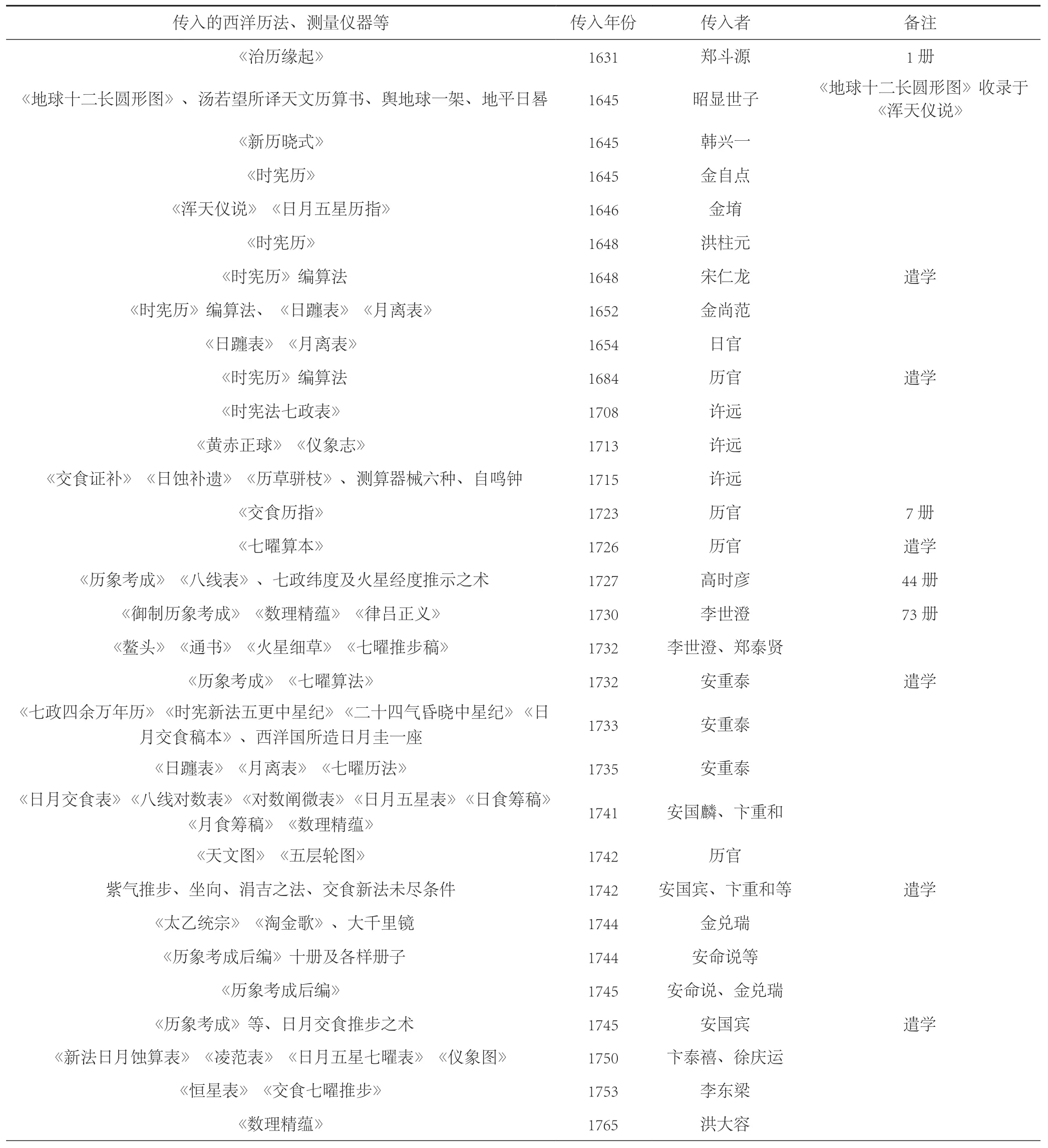

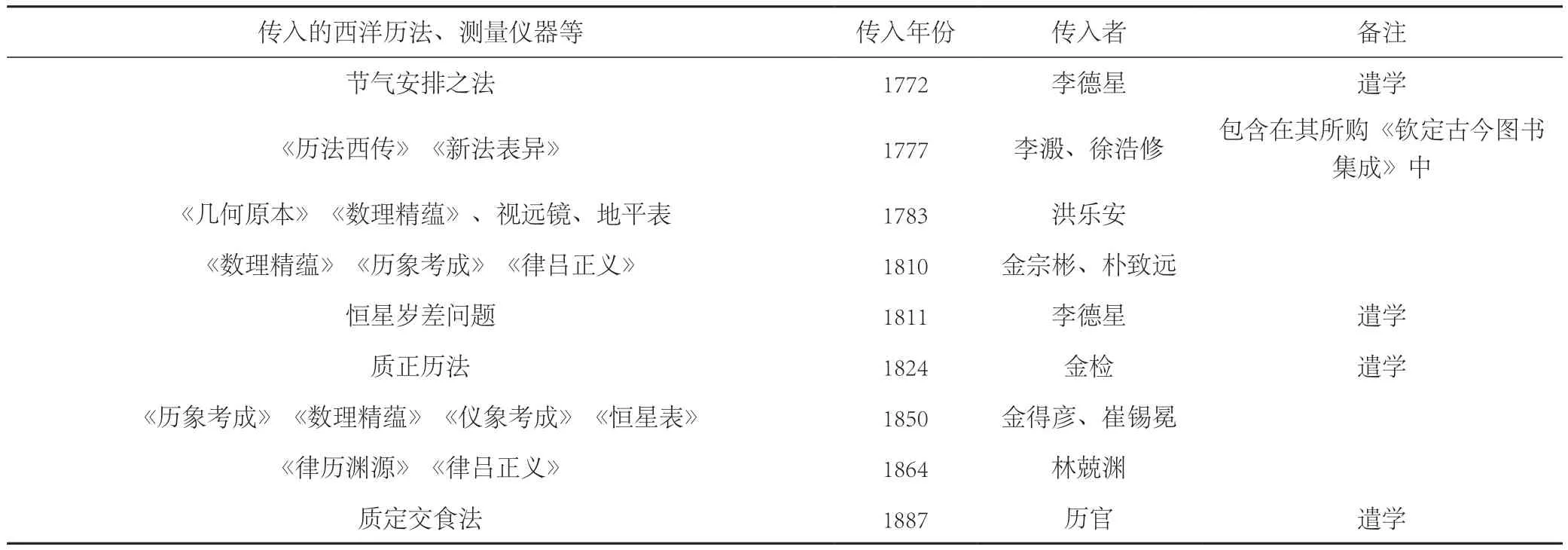

明末,徐光启、李天经等明朝官员与邓玉函(Johann Schreck)、罗雅谷(Giacomo Rho)等耶稣会传教士合作编纂了《崇祯历书》46种,共计137卷。然未及行用,明朝便覆灭了。1645年(清顺治二年,朝鲜仁祖二十三年),汤若望(Johann Adam Schall von Bell)将《崇祯历书》稍事删并、增订,呈献清廷,清廷纳之,将其更名为《西洋新法历书》,并根据新法编制历书《时宪历》,作为国内及藩邦的钦定历书付梓印行天下。作为颇为典型的属国,朝鲜每年数次派遣使团赴中国纳贡,中朝两国使臣往来络绎不绝。明清鼎革,东亚世界秩序发生重大变革,但传统的中朝封贡关系并没有中止,赴京使行依旧频繁。以《时宪历》为代表的西洋历法和测量仪器等通过赴京使行这一“文化导管”持续不断传入朝鲜。现对明清时期朝鲜引进、学习西洋历法的过程做一简要梳理,以便勾勒西洋历法在朝鲜的传播概况。(见表1)

表 1 朝鲜引进、学习西洋历法一览表

续表

爬梳相关史料,并结合史实,《时宪历》及西洋历法在朝鲜的受容历程可大致划分为三个阶段:

(一)第一阶段(1631—1645年)

可考的西洋历法传入朝鲜王朝的最早记录是1631年(明崇祯四年,朝鲜仁祖九年),陈奏使郑斗源及其译官李荣后在登州结识了葡萄牙传教士陆若汉(Jeronimo Rodriquez),陆若汉赠送给郑、李二人许多汉译西学书和西方器物。《国朝宝鉴》详细记载了郑斗源所携回的书籍,其中包括一册《治历缘起》、一册《远镜说》①《国朝宝鉴》卷35,韩国首尔大学奎章阁影印本,辛未年(1631年)七月:“《治历缘起》一册、《天文略》一册、利玛窦《天文书》一册、《远镜说》一册、《千里镜说》一册,《职方外记》一册,《西洋国风俗记》一册,西洋贡献《神威大镜疏》一册、《天文图南北极》两幅、《天文广数》两幅、《万里全图》五幅,《红夷石包题本》一册。”。后世文人对此事也有颇多详明的记载,如李瀷记载:“亦以大炮授斗源,使启知于国王,又授治历缘起一卷,天问略一卷,远镜说一卷,职方外纪一卷,西洋贡献神威大镜疏一卷,及千里镜、自鸣钟、鸟铳药筒等物。”[2]与《国朝宝鉴》的记载虽有所出入,但郑斗源传入《崇祯历书》中的《治历缘起》《远镜说》两种历法书籍这一点是可以确定的。郑斗源回国后,向仁祖呈交携回的书籍和器物,但却被司谏院官员斥责:“其所上进之物,图为巧异,无所实用者多,而盛有所称引,其不识事理,甚矣”[3]。仁祖本因郑斗源所献之千里镜、火炮等物品可用以抵御外辱,欲嘉奖郑斗源,后因谏院的劝阻而收回加资之令。史载:“上以其志在御敌,特加一资,因谏院启还收”[4]。

作为质子的昭显世子曾在北京与汤若望友好交游,并在1645年(清顺治二年,朝鲜仁祖二十三年)回国之时带回汤氏所翻译的天文、算学、圣教正道书籍,其中就包括收录于《浑天仪说》的《地球十二长圆形图》。但昭显世子回国后很快便离奇死亡,其带回的西学书籍也因宫中四起的谣言而被烧毁,未对朝鲜产生太多影响[5]234。

这一阶段,传入朝鲜的主要是《崇祯历书》的部分书目,传入的数量有限且具有偶然性,朝鲜使臣或王室成员无意间获赠西洋历法书籍,便将其带回朝鲜,主观搜集的意图并不强烈。此外,由于中国还未推行新法,朝鲜统治者一开始对于新传入的西法历书、器物并不十分重视,反而将其贬为毫无价值的物品,束之高阁甚至焚毁。

(二)第二阶段(1645—1654年)

《时宪历》自仁祖朝便通过各种途径传入朝鲜,但朝鲜官方对《时宪历》的容受与采纳并不是一蹴而就的,而是分阶段、逐步采纳。从1791年(清乾隆五十六年,朝鲜正祖十五年)徐浩修的启述可见一斑:“仁祖朝故相金堉,始请用《时宪历》,至孝宗朝,始以新法,推步日躔月离,至肃庙朝,始以新法,推步五星,至先朝初年,始用《时宪历》后编法,而术数初创,方书未熟,八道太阳时刻、节气早晩,尚未别为立成,载诸历书,实为阙典之大者”[6]46册248。《时宪历》在朝鲜最终被采纳的重要转折点是清朝颁行《时宪历》。

1644年(清顺治元年,朝鲜仁祖二十二年),清军入关,建立起全国性政权。新旧王朝更替之际,新王朝往往要通过改正朔、易服色等措施昭示政权的正统性。因此,清朝接受汤若望进呈的由《崇祯历书》改编的《西洋新法历书》,并据之修订《时宪历》。1645年(清顺治二年,朝鲜仁祖二十三年),清朝正式以《时宪历》通行天下。

同年6月,行护军韩兴一护送凤林大君自清回国并带回汤若望所撰《改界图》及《七政历比例》,呈献朝廷,并上奏建议观象监“审察裁定,以明历法”[6]35册226。观象监提调金堉在认真研究《新历晓式》①韩兴一所赍回之历书。后认为,元初郭守敬、许衡等所修订的《大统历》立法甚密,但毕竟已经行用三百余年,积时已久,传统历法的坏敝日甚,与现时不相吻合,而现在正是借新法改革旧法之时机,于是上启陈情道:“中国自丙子、丁丑间,已改历法,则明年新历,必与我国之历,大有所径庭。新历之中,若有妙合处,则当舍旧图新,而外国作历,乃中原之所禁。虽不可送人请学,今此使行之时,带同日官一二人,令译官探问于钦天监,若得近岁作历缕子,推考其法,解其疑难处而来,则庶可推测而知之矣”[6]35册254。金堉认为清廷已经改革历法,因此其明年的新历必将与朝鲜历书迥然不同,应除旧布新,吸收新法可取之处,但由于中国严禁邦国作历,金堉建议在赴京使行中带一两名日官,于清朝钦天监潜学历法。

适时,谢恩兼奏请使金自点、洪振道等从北京回来,并带回新历《时宪历》。观象监官员对其考见后发现,《时宪历》所载大小月与朝鲜旧历一致,但在时刻制度、二十四节气安排上存在较大差异,同时,由于传入的仅是历书,无法获知其推演计算的原理、数据、方法,于是建议“必得诸率,立成各年缕子,然后可以知作历之法。使能筭之人,入学于北京,似不可已”[6]35册254。仁祖对此表示赞同,并决定遣送“极择术业高明者”赴清学习《时宪历》历法。

当得知清朝已经改行《时宪历》,部分朝鲜士人已意识到西洋历法的重要性,上疏推崇新法,其提议得到了统治者的采纳,朝鲜王廷正式开始了一系列遣学日官、潜买历书的行动。1646年(清顺治三年,朝鲜仁祖二十四年)6月,谢恩使李景奭出使清朝,四处求购《时宪历》,而得之甚难,且未能拜访汤若望向其问法,最终“景奭之行,使求其法而不能得”[6]35册278。李景奭只得花费数十两白金使被俘在清的李奇英从汤若望处购买历法书籍,以待他日来取。

1648年(清顺治五年,朝鲜仁祖二十六年),谢恩使洪柱元自北京回国,带回清廷颁赐的历书,《朝鲜王朝实录》记载:“谢恩使洪柱元回自北京,清人移咨送历书,所谓《时宪历》也”[6]35册318。此事标志着清朝正式向朝鲜颁送《时宪历》。朝鲜官员研究清朝所颁发的《时宪历》,发现其与朝鲜旧历在节气、闰月安排上有所不同,于是当年又派遣日官宋仁龙赴清学习《时宪历》算法,但清朝严禁私学天文历法,因此宋仁龙只得访见汤若望一面,而后带回汤氏所赠送的十五卷《缕子草册》《十丈星图》等历法书籍,回国再对书中的奥理加以钻研。

1650年(清顺治七年,朝鲜孝宗元年),朝鲜王廷因西洋历法不易晓解,择定5名日官多加探求推究,其中日官金尚范尽心钻研,学力胜于众人,在日躔月离验算上憬然有悟,于是承旨尹得说上启建议:“此人(金尚范)入送北京,方便质问,则庶有传学之渐,而今番之行,适值多事,恐未便易,姑先升差教授,以实其劳,仍令益加致精,期于洞晓,后行入送”[3]。得到了孝宗的同意。次年,金尚范赴清于观象监学习,经过一年的苦心学习,终于掌握了《时宪历》的推演、计算方法,并购买了历法书册带回本国。

朝鲜一系列引进西洋历书、遣学日官的举措终于取得成效。1652年(清顺治九年,朝鲜孝宗三年),金尚范回国后潜心习读历书,昼夜测算,终于独立创制出朝鲜翌年的历书,即《单历》,并且与《时宪历》对照,几乎毫无纰缪。翌年,观象监上启:“《时宪历》出来后,以我国新造历考准,则北京节气、时刻,与时宪单历,一一相合,我国单历,与《时宪历》中,各省横看,朝鲜节气、时刻,亦皆相合,虽有些少换次之处,而亦非差违。自甲午年(1654年),一依新法,推算印行为当”[6]35册605。观象监正式提出要印行推广新法,并且,念及改历事势甚难,观象监请求嘉勉在改历中“累朔推算”的日官金尚范和“多周旋之劳”的译官李点。观象监的请求得到孝宗的应允,金尚范、李点分别得到加资和赐物的奖赏。《时宪历》也得到了朝鲜统治者的采纳,成为朝鲜王朝的官方历书,1654年(清顺治十一年,朝鲜孝宗五年),朝鲜王廷将《时宪历》正式颁行全国。

这一阶段,是朝鲜引进《时宪历》及学习“时宪历法”的关键时期,朝鲜派遣历官入清学习“时宪历法”和贸买西洋历法书籍赍回朝鲜的次数较多,频率较高。究其原因,与清朝已经颁行《时宪历》、朝鲜王廷急于学会《时宪历》的推演方法密切相关。

(三)第三阶段(1654—1895年)

正式将《时宪历》在全国刊印施行后,朝鲜王廷仍继续派遣使臣赴京学习历法,但是由于本国历官已经基本掌握了《时宪历》推算方法,可以独立编制本国历书,因此派遣历官往往是按需派遣,当发现本国历书出现差缪或清朝历法更新时再派遣历官入清学习历法、访觅书籍,频率明显低于第二阶段,间隔时间也更长。但此阶段有两个较为特殊的时间段值得注意:其一是1666年(清康熙五年,朝鲜显宗七年),清朝发生“康熙历狱”,清廷废《时宪历》,复用《大统历》。面对清朝的变故易常,朝鲜王廷内部经过一番争论,决定“单历一张,急先印出,斯速颁布,而前用《时宪历》,今虽不用,亦宜年年印置,以凭日后推步之差错,如前《大统历》印出之为也”[6]36册532。“康熙历狱”平息后,清朝于1670年(清康熙九年,朝鲜显宗十一年)复行《时宪历》,朝鲜也“自庚戌年,还用《时宪历》”[6]38册74。《时宪历》恢复了朝鲜官方历书的地位,其后未发生大的反复。从清朝行用《时宪历》,朝鲜对《时宪历》的态度由冷淡陡然转变为热忱,到朝鲜紧随着清朝形势的变化对《时宪历》弹压、复用,可见,在引进《时宪历》的过程中,出于西方历法更加精确、科学的原因仅是次要,最主要的原因在于朝鲜需要使本国的历法与清朝保持高度的统一性。

其二是从1726年(清雍正四年,朝鲜英祖二年)开始的近20年间,朝鲜从清朝引进历法的活动再次变得频繁。这是由于康熙、雍正时期,清廷先后编订并行用《历象考成》及《历象考成后编》,朝鲜王廷一时无法掌握其推筭之法,这使得朝鲜历书和清朝历书出现较大差违。1728年(清雍正六年,朝鲜英祖四年),右副承旨洪景辅认为,虽然前年已经遣送历官学得《七曜算本》,但更为关键的是《历象考成》《细草》二书,于是上疏道:“而第非《御定历象考成》及《细草》等册子,则亦不能推算成历云,此两册甚紧要,不可不及时贸来趁即校正,而为此更送历官,亦贻夫马之弊。令今番使行,指授行中解事译官,求贸两册以来,价本则以不虞银出给宜当,以此分付”[3]。其建议得到英祖的应允。朝鲜王廷为研习清廷最新的历法,以使本国渐次失准的历书尽快与《时宪历》密合,不惜花费大量人力物力。1741年(清乾隆六年,朝鲜英祖十七年),由于本国推算的历书与清朝相较仍有差违,朝鲜王廷接受观象监的建议,规定此后出使清朝均择送一名历官随行,“而每年差送,永为定式”[6]43册32。派遣历官入学清朝由原本的按需、不定期派遣转变成为每年派遣的定制。直到1745年(清乾隆十年,朝鲜英祖二十一年),历官安国宾将“新修诸法,无遗学来,果能行用而不差”[3]后,朝鲜王廷潜学历法的活动才再次趋于疏散。其后,1763年(清乾隆二十八年,朝鲜英祖三十九年),遣送历官之制改为“三年一次入送”[3]。

1782年(清乾隆四十七年,朝鲜正祖六年),朝鲜在充分吸收西方先进历法知识的基础上,制成《千岁历》,“以时宪法推步千岁历及百中历,锓印颁行”。正祖在《千岁历》卷首对比了古历和《千岁历》,古历用平气法,而《千岁历》用定气法①平气法即以二十四节气把一回归年平分成24段,每段的长度正好相等,而定气法则考虑到太阳周年运动的不规律性,将黄道弧度平均划分为24份,每份15°,中间间隔天数则根据太阳实际的运行线路来确定。无疑,定气法更合乎天象,也更加科学精确。,因此,“两法之优劣,不难辨也”[7]263册357,肯定了《千岁历》远胜于旧历。

此后,《时宪历》一直是朝鲜王朝的官方历书,直到近代,随着朝鲜民族意识的觉醒,意识到择用年号为“自主之权”,加上日本等国的鼓动,1895年(清光绪二十一年,朝鲜高宗三十二年),“诏勅(敕):三统互用,因时制宜,改正朔,用太阳历,开国五百四年十一月十七日,为五百五年一月一日”[3]。高宗下令改用太阳历,《时宪历》才降为参用,结束了在朝鲜两百余年的正统历书地位。

二、以历书传播看中朝封贡制度的变迁

颁历、受历是东亚封贡制度的重要内容。颁历是宗主国对属国的权力,象征着统治的权威与正统,中国颁赐给周边属国历书,对纪年、纪月、纪日、节气等时间规则进行制定,彰明正朔,以保证区域内时间体系的统一以及东亚区域秩序的稳定。正如学者金载炫所言:‘中华帝国’维持‘中国中心世界秩序’的方式之一是控制时间领域”[8]167。同时,尊奉宗主国正朔也是属国的义不容辞的义务,属国接受宗主国的颁历即表示其对宗主国统治合法性的认同。颁历受历关系是古代国家权力主导下的国际交往方式,因此,颁历受历关系的变化往往能反映出封贡制度的更动。

(一)中朝颁历受历关系的重构

有明一代,朝鲜视明朝为“父母之国”,畏天之敬,事大之诚,终始不贰。朝鲜对明朝的倾慕、尊崇,表现在历法领域即明朝所颁《大统历》的绝对权威。朝鲜将《大统历》奉为圭臬,以《大统历》考校本国历书优劣疏密。1410年(明永乐八年,朝鲜太宗十年),便因书云观丞柳塘朔日推步与《大统历》差讹而将其流放至宁州[6]1册549。此外,朝鲜还据《大统历》择吉行事、修订历注。对于明朝正朔,朝鲜也坚定不移地奉行。1420年(明永乐十八年,朝鲜世宗二年),时任佥知承文院事的宋希璟出使日本,在所持书契中书“永乐”年号,倭人要求以“龙集”二字,即以日本年号改书,对此,宋希璟大义凛然答道:“吾等虽死,御书何敢改”[9]。其后,宋希璟被拘留数日仍刚毅不屈,倭人深知宋希璟节义之难夺,遂罢。宋希璟宁死也不改大明年号,可知朝鲜禀奉明朝正朔之坚毅。

1592年(明万历二十年,朝鲜宣祖二十五年),日本丰臣秀吉发动战争,侵略朝鲜,是为“壬辰战争”。明神宗朱翊钧耗费大量兵力、财力,出兵援助朝鲜,最终取得了战争的胜利,此再造之恩使朝鲜铭感不忘,对明朝的事大之诚更甚于以往。1598年(明万历二十六年,朝鲜宣祖三十一年),右议政李恒福、工曹参判李廷龟、书状官司艺黄汝一赴京辩诬,奏文陈情道:“小邦自先臣以来,血心事上,尽礼尽诚,律用《大明律》,历用《大统历》,服色礼义,无不慕尚,而天使之来,有迎诏仪;陪臣之去,有拜表礼;正、至、圣节,有望阙之礼,率皆虔心精白,肃敬将事,一如对越天威,以至各样文书、公私简牍,皆奉年号,习为恒式”[6]23册523。

终明一代,朝鲜始终恭谨奉明正朔,虔心履行属国义务,二百年来守常不变。后金(清)的崛起使得传统的中朝秩序发生动摇与裂变。1627年(明天启七年,朝鲜仁祖五年),后金发动战争迫使朝鲜与之成为兄弟之国,但朝鲜的纪年并未受到后金的影响,朝鲜仍行用明朝天启、崇祯年号。1636年(后金天聪十年,朝鲜仁祖十四年),皇太极登基称帝,改国号为大清。次年,清朝发动丙子之役,提出一系列要求,其中第一条便是朝鲜须断绝与明朝来往,废用明朝年号,尊奉大清正朔,并缴纳明朝赐予的诰命册印。朝鲜最终不敌,只得签订城下之盟,转而对清朝称臣纳贡,奉行清朝正朔。1639年(清崇德四年,朝鲜仁祖十七年),清朝正式向朝鲜颁发历书,史载:“清国颁新历一百部”[6]35册72。

对于突来的朝代更迭,并被迫绝皇明正朔,朝鲜举国都处于巨大的悲痛之中。正朔问题,关乎君臣大义、春秋法理、纲常礼教,朝鲜被迫接受清朝正朔之后,不论是庙堂君臣,还是在野文士,对此都十分抗拒。面对“绝天朝而不书年号也”的“胡书”,工曹判书张维痛心疾首,上述严词申饬:“事大之道,莫重于年号,一番差谬,后悔无及”[10]92册289。张维强调年号对于事大之道的重要性,冒死上书请求仁祖坚定斥和。朝鲜君臣坚持奉行明朝正朔,将之视为事大的基本准则和规范。

时任吏曹参判的郑蕴曾在丙子之役中亦坚决斥和,并且要求严惩主和的崔鸣吉。朝鲜战败后,“国家不用皇明正朔”郑蕴悲痛欲绝,在崇祯十年的历书上写下了这样一首七言绝句:“崇祯年号止于斯,明岁那堪异历披。从此山人尤省事,只看花叶验时移。”无奈慨伤之情流露无遗,甚至“自此不复观新历日”[11]75册428,以花开草长来验算时序。

1638年(清崇德三年,朝鲜仁祖十六年),仁祖于宫中设位哭拜,史载:“上于宫庭设位,西向中原哭拜,为皇明也。是时,内外文书,多用清国年号,而祭享祝辞,仍用大明年号”[6]35册1。到1643年(清崇德八年,朝鲜仁祖二十一年),朝鲜祭祝之文及公家藏置文书,仍皆用崇祯年号,仁祖认为不写清朝年号是对神祇的欺骗,乃下令:“祭文及祝帖,不书清国年号,虽出于不忍之心,似涉于欺瞒神祇。自明年,并令直书”[6]35册170。朝鲜这才在本国祭祀中改用清朝年号。

朝鲜王廷在明清两朝正朔间做出艰难选择之时,为避免引起不必要的争端,迫于压力不得已在许多方面做出妥协与让步,行用清朝年号。反观之,国内儒士对沿用明朝正朔、排斥清朝年号的立场则更为坚定。

(二)从《时宪历》看朝鲜对华观的畸变

清军入关后,重构了以清朝为中心的东亚世界秩序。1648年(清顺治五年,朝鲜仁祖二十六年),清朝正式向朝鲜颁布《时宪历》,两国颁历受历关系渐次稳定,朝鲜纳入清朝主宰的时间秩序之中。与对明朝所颁赐的《大统历》的谨敬尊奉不同,朝鲜对清朝所颁之《时宪历》的态度显得十分矛盾。一方面,为使本国历书与宗主国时间体系接轨,朝鲜对《时宪历》十分重视,为学习、引进《时宪历》历法做了颇多努力,朝鲜日官甚至不惜花费重金贿赂清朝官员入钦天监问学,并潜买了难以尽数的书籍。另一方面,朝鲜对于奉行清朝正朔的抵拒态度并未改变。与誓死尊奉明朝正朔不同,对于奉行清朝正朔,特别是年号,朝鲜往往嗤之以鼻,官方文书表面行用清朝年号,而在私下祭祀、文书、信函、碑铭等则暗用明朝崇祯、永历年号。

京师陷落,明朝宗室南迁,国步艰危,南明政权无法继续颁给朝鲜历书,因此,朝鲜无法得知南明纪年,对此,朝鲜文人宁可变通改用春秋纪年法、干支纪年法等,也坚决不使用清朝年号。在朝鲜儒臣李玄逸的年谱中,年谱作者开篇便写道:“按东国诸贤年谱,皆表大朝年号以记事,正例也。先生一生志在尊周,而明社南迁以后,正朔不通,须用变例。故兹仿春秋纪年,从鲁侯之法云”[12]128册510。

尤庵宋时烈是朝鲜中后期的性理学大家,他极力倡导春秋义理观,其尊王“攘夷”、尊明“贬清”的立场鲜明,宋氏在抵制清朝年号的态度上也十分严毅,史载:“国家自丁丑后,亡而仅不灭,时烈倡义,奋不顾身,不书清国年号,终始以除雠为己任”[6]38册284,“时烈常于大小文字,必纪崇祯年号,以寓尊周之义”[6]38册547。宋时烈的春秋义理观对朝鲜后世产生了深远的影响。

到肃宗朝,朝鲜士人对于《时宪历》、清朝正朔的厌弃与鄙夷似乎也并未消减。肃宗朝的著名文臣、学者李颐命在见到新历《时宪历》后,作诗哀愤道:“崇祯嗟如晋义煕,剥阳犹待复生期。人间岁月初周甲,天下衣冠久化夷。大统今成西国历,明堂谁见汉时仪。年年颁朔三韩耻,燕土逢春泪更垂。”[13]172册65李颐命将清朝每年颁赐《时宪历》视为朝鲜王朝莫大的耻辱。此时,“凡官文书外,虽下贱,无书清国年号者”。唯护军金寿弘在与宋时烈论礼的书头,书康熙年号,并且,“又于祭其祖尚容祝文,欲书康熙”[6]38册261,金寿弘被亲友唾骂为“家贼”,被士人叱责为“乖戾反常”。当时士人对于行清朝正朔十分反感,若有人行用,便往往被斥为离经叛道的狂妄之人。

可见,朝鲜对于清朝历法——《时宪历》是一分为二、二元对立看待的。对于仅涉及天文纬象、历时推演层面的《时宪历》,朝鲜予以肯定,并积极吸收、采纳,以保证自己和中国计时体系的统一。但关乎年号、正朔的文化层面的《时宪历》,朝鲜通常持抵制态度,即使表面在外交文书上尊奉清朝正朔,但国内文书等仍暗用明朝年号。

朝鲜对奉明正朔与奉清正朔态度的截然不同,究其原因,源于朝鲜的“小中华”意识以及华夷观。朝鲜对明朝的尊崇,不仅仅是源于两国政治、经济实力上的差异,更多的是源于朝鲜自古便有的慕华尊周心理。朝鲜年号法度皆遵华制,自诩为“小中华”。经历过“壬辰之乱”的鲁认曾作文写道:“邦虽偏在东藩,自三代时,善变于华,故特封箕圣,教之以八政而后。衣冠文物,礼乐法度,灿然斐矣。秦属辽东,汉封郡县。至自晋时,各分疆域,自为声教。然恭修职分,事大以诚,独居诸侯之首,僭得小中华之名久矣,而与诸夏无异也”[14]。其流露出的自我文化优越感,可谓是当时朝鲜士人内心的真实写照。

明亡清兴,朝鲜虽被迫“服事‘胡虏’”,但历来奉承春秋大义观的朝鲜一直坚守华夷之辨,视满人为“夷狄”“禽兽”“犬羊”,视边鄙“胡人”入主中原,取代明朝为“华夷变态”“天理不容之事”[15]20-22。曾作为副使出使清朝的李在其使行记录中写道:“今则不然,一边事之以上国,一边畜之以‘夷狄’”[16]20册390,即反映出当时朝鲜对于清朝的抵牾态度。朝鲜文化心态上的尊周思明,政治上不得不臣服于满人的耻忿相交织,更使其“小中华”意识不断膨胀。朝鲜认为此时东亚世界的政治权力与文化正统是二元分裂的,华夏文明在已沦为“腥膻之乡”的中原大地“断绝”,而“鲁存周礼”“斯文在兹”,自己才是华夏文明的“唯一合法继承者”。因此,朝鲜并不认同清朝统治的正统与合法,不奉清朝正朔,以示对清朝的反叛、鄙夷。不行清朝年号,而膺奉明朝正朔,是朝鲜表明自己“贬清”“攘夷”以及强化自己遵明、慕华立场的无奈之举。

直到朝鲜中后期,天下升平已久,朝鲜王朝已经纳入以清朝为中心的封贡制度多年,加之清朝对朝鲜不断施行德化政策,两国关系趋于缓和,朝鲜王朝对清朝的抵触态度才有所转变,逐渐实现由“尊明”到“奉清”的过渡,诚心履行属国义务[17]。至18世纪,朝鲜一批有识之士开创性地提出了“北学中国”的主张。但需要指出的是,“北学中国”并不意味着朝鲜王朝已完全摒弃华夷之辨,“北学中国”的主张一定程度上与“师夷制夷”相侔,仍未跳脱出华夷观的话语体系。但较之以往朝鲜国内“今之主中国者,‘夷狄’也,耻学焉,并与中国之故常而鄙夷之”[18]252册109的论调,“北学中国”的主张客观上承认了清朝的文教昌明与商贾繁盛,肯定了清朝在文化上的先进性,揭示出朝鲜中后期朝鲜士人对清意识的蜕变。

三、结语

在东亚封贡制度下,中朝两国形成颇具代表性的颁历受历关系,朝鲜每年派遣赴京使臣朝贡,中国历书也随熙来攘往的使行队伍东传朝鲜。对于明朝所颁赐《大统历》,朝鲜恪守不渝。明清更替之后,清朝采纳明末新历《崇祯历书》并据之编制《时宪历》颁行全国,属国朝鲜为保证与中国历法体系的一致,采取了许多学习、引进《时宪历》推算方法的行动,并最终达成所愿。

颁历、受历是宗主国与藩属国重要的权力与义务,从历书的交往可察悉两国封贡制度的嬗变。朝鲜对明清两朝所颁历书态度的斐变,为彼时中朝封贡制度的研究提供了新的视角与某些细节。朝鲜一直以“小中华”自居,故钦慕、尊崇身为“大中华”的明朝,自然对明朝的法度、年号等一应恪遵。明清更替,被朝鲜视为“夷狄”的清朝取代明朝,成为朝鲜的宗主国,对朝鲜颁赐历书《时宪历》。坚守华夷之辨的朝鲜对新的宗主国并不认可,反而以“小中华”的姿态对清朝多加贬低、攘斥。因此,朝鲜虽迫于政治压力,不得不在官方文书中使用清朝纪年,但暗地仍尊周思明,恪遵明朝正朔。这揭示出明清时期朝鲜对华观由“尊明”“慕华”向“贬清”“攘夷”转变,朝鲜在政治上臣服于清朝,但在文化上对清朝却不屑一顾。直到18世纪,随着清朝国内平定“三藩之乱”、准噶尔叛乱后政局稳定态势的形成,朝鲜才逐渐认同清朝统治的合法性与正统性,恭谨奉清,中朝封贡制度重新归于正轨。而到了19世纪末期,《时宪历》在朝鲜官方历书地位的丧失则是中朝封贡制度走向结束的另一侧面。