博物馆价值研究辨析

胡凯云 严建强

(1.杭州师范大学会展系 浙江杭州 311121;2.浙江大学考古与文博系 浙江杭州 310007)

内容提要:2020年新冠肺炎疫情给部分博物馆带来了生存危机,也引发博物馆对于自身价值的反思。这并不是一个全新的议题,一些西方博物馆曾面临过相似困境。20世纪后期的经济危机促使西方博物馆需要阐明自身的作用以获得持续资助,博物馆价值相关的探讨与争论也因此兴起。已有研究围绕价值的认定与分类展开,并形成有利于描述博物馆贡献的价值框架,但是其中尚存在概念模糊和逻辑混乱之处,原因在于缺乏一个根基式的价值概念阐释作为串联不同价值要素的逻辑基础。在此,引入马克思主义价值哲学思维,将博物馆价值视为“博物馆”(价值客体)对“受众”(价值主体)而言的“意义”(价值内容),这就决定了博物馆价值是在机构本身属性与利益相关者的互动中产生。上述价值定义可以作为博物馆价值研究的理论基础,为博物馆价值框架的完善和利用提供参考。

一、缘起——博物馆的价值问题

二、博物馆价值之争

事实上,博物馆价值问题并非全新的议题,相关研究在20世纪后期就开始出现,其原因在于20世纪七八十年代的经济危机迫使大多数西方国家削减了文化预算,同时也确立了更严格的问责制度,以确保资金被恰当使用。例如石油危机(Oil Crisis)之后,以英国为首的经济合作与发展组织(Organization for Economic Co-operation and Development)[3]成员国推行了全面的经济和结构改革以减少公共支出,导致博物馆领域的资金大幅缩减。此种状况一直持续到21世纪,如2010—2016年,英国地方政府将博物馆和画廊的实际开支削减了31%[4]。经济问题促使博物馆等非营利性文化机构阐明自身的价值以获得持续资助。因此,相关领域的机构和学者进行了众多研究以证明博物馆的社会作用,包括推动地区经济发展、城市复兴、促进社会包容、提升人民健康水平等方面。

约翰·迈耶斯卡夫(John Myerscough)在《英国艺术的经济意义》(The economic importance of the arts in Great Britain)一书中评估了艺术对英国经济的贡献,其中涉及的产业包括博物馆、美术馆、剧院等。调查结论显示,艺术是维持区域经济发展、减少失业人数的有效手段。并且,与剧院和音乐会相比,博物馆和美术馆的社会接触面更广,能够吸引更多外地观众和游客[5]。2015年,英国艺术理事会(Arts Council England)针对英国所有博物馆进行经济价值衡量[6]。几乎同期,美国博物馆联盟(American Alliance of Museums,AAM)也委托牛津经济学院(Oxford Economics)进行研究,明确量化美国博物馆的经济贡献,凸显博物馆在就业、工资、税收和GDP方面对美国经济的重要性[7]。

除此之外,还有大量研究关注博物馆在面对社会歧视、人民健康等社会问题时的作用。理查德·桑德尔(Richard Sandell)认为博物馆能够推动社会变革,对抗社会不公平的现象,并致力于研究博物馆为建立更为公正公平的社会所作出贡献的潜力[8]。乔斯林·多德(Jocelyn Dodd)和切里·琼斯(Ceri Jones)则探索博物馆在应对公共卫生方面的角色,利用实践案例证明博物馆能够利用藏品改善人们的健康和福祉,消除社区内的健康不平等,为公共卫生机构的目标作出积极贡献[9]。

上述研究倾向于将博物馆视为解决社会问题的推进器,凸显出了博物馆的“工具价值”(instru⁃mental value),其内涵如盖尔·维斯特海姆(Geir Vestheim)所述,“将文化事业和投资作为一种手段或工具,以达到在其他领域的目标”[10]。当前疫情中许多西方博物馆所投身的领域,如应对人类疾病、降低社会偏见等工作显然属于上述工具价值的框架之内[11]。相较于历史、艺术等价值,工具性的价值更易于衡量,有助于博物馆向公众证明自身的作用,从而获得资金支持。英国前文化部长克里斯·史密斯(Chris Smith)在谈到艺术资助时表示,希望看到投资取得可衡量的成果;前艺术部长埃斯特尔·莫里斯(Estelle Morris)也曾申明期望找到能够描述艺术和文化价值的方式,以评价其在经济、国家福祉方面发挥的作用[12]。伦敦议会(London Councils)的报告呈现了政府对艺术文化投资的成果,证明艺术与文化具有“支持教育性成果、支持场所营造和地方复兴、改善身心健康、扶持弱势居民、促进经济发展”[13]等作用。可见,工具价值是文化政策的重要评判标准。

但是,工具价值的重要性是具有争议的。一些观点认为,对于工具价值的强调能够加强监管、促进文化机构对于自身价值和职责的再思考。莉莎妮·吉布森(Lisanne Gibson)指出工具性是文化政策的一部分,而博物馆一直以来都存在工具价值[14]。然而,更多学者认为工具主义政策源自权力部门的施压,会造成博物馆和其他文化机构核心目的的转移。穆尼拉·米尔扎(Munira Mirza)、萨拉·塞尔伍德(Sara Selwood)以及英国文化、媒体与体育部(Department for Culture,Media and Sport)出版的报告都表示,博物馆的价值表述应当超越工具性框架[15]。

学界对于工具价值的质疑引出了另一个概念——被大多数学者认为更能代表文化核心的“内在价值”(intrinsic value)。阿德里安·埃利斯(Adrian Ellis)在 2003年的“评估文化论坛”(Valuing Cul⁃ture Forum)上公开批评当时的英国政府试图片面地将文化定义为语焉不详的社会和经济目标,认为这导致“文化内在价值被低估的环境……更为古老和崇高的目标被忽视,例如培养文化情感、人类精神和道德判断”[16]。同样,凯文·F.麦卡锡(Kevin F.McCarthy)等人认为“这些(工具性的)论据忽视了艺术为个人和公众提供的内在效益”[17]。尽管埃利斯、麦卡锡等人都提倡文化机构还原文化本质,强调“内在价值”,但是他们都没有详细解释此术语。

综观上述文献,能够发现目前西方有较多研究阐明博物馆的社会影响,相关争论主要集中于博物馆的“工具价值”与“内在价值”两者孰轻孰重。然而,关于“工具价值”与“内在价值”的确切含义,乃至博物馆价值的定义、分类体系等基础问题却研究甚少。

混合动力动车组牵引传动系统是一种交—直—交牵引传动系统,交流侧连接电网与柴油发电机组,直流侧并联电池系统。电池在工作时依靠双向DC/DC变换器完成与直流环节的电能变换,本文选择Buck/Boost电路作为双向DC/DC变换器的基本拓扑[2]。

三、博物馆价值分类

上述争论引发了对于价值问题的进一步思考,一些学者试图从分类学的角度梳理博物馆价值,尝试解答“博物馆的价值到底是什么?”“工具价值和内在价值能否代表博物馆的所有价值内涵?”“博物馆是否还有其他类别的价值?”等问题。其中的代表性人物有约翰·霍顿(John Holden)与卡罗尔·A.斯考特(Carol A.Scott)。霍顿首先对“价值”进行了定义:“价值是人(拥有各种预先存在的态度、信仰和知识水平)和实物或经验之间的互动。”[18]他超越了价值二分法,将文化价值分为工具价值、内在价值和制度价值(institutional value):工具价值与文化的辅助作用有关,被用于实现社会或经济目标,常(但并不总是)用数字来表示;内在价值是一系列与文化给人们带来的在心智、情感和精神上的主观体验相关的价值;制度价值是机构在为公众创造价值的过程中所采用的流程和技术[19]。在此,制度价值是霍顿引入的新术语,它是通过机构与公众的互动而创造的。例如,一个机构通过公共服务增加了公众对于公共领域的信任,推动公民之间的尊重,这都属于制度价值。霍顿指出,他所设想的制度价值类似于马克·摩尔(Mark Moore)在讨论公共部门管理时所提出的“公共价值”概念[20],其核心在于强调公众在价值判定中的作用。在霍顿看来,三种价值都有自身的特殊性——内在价值是形而上学的,工具价值带有政治性,而制度价值偏向于行政管理方面。同时,他提出不同群体所关注的价值面向有所不同,比如政治家和政策制定者最关心工具性的经济和社会成果,但公众和大多数专业人士却有完全不同的考量。霍顿开创性地建立了文化价值框架,解析了价值定义,但未对框架中的具体价值内容展开研究。

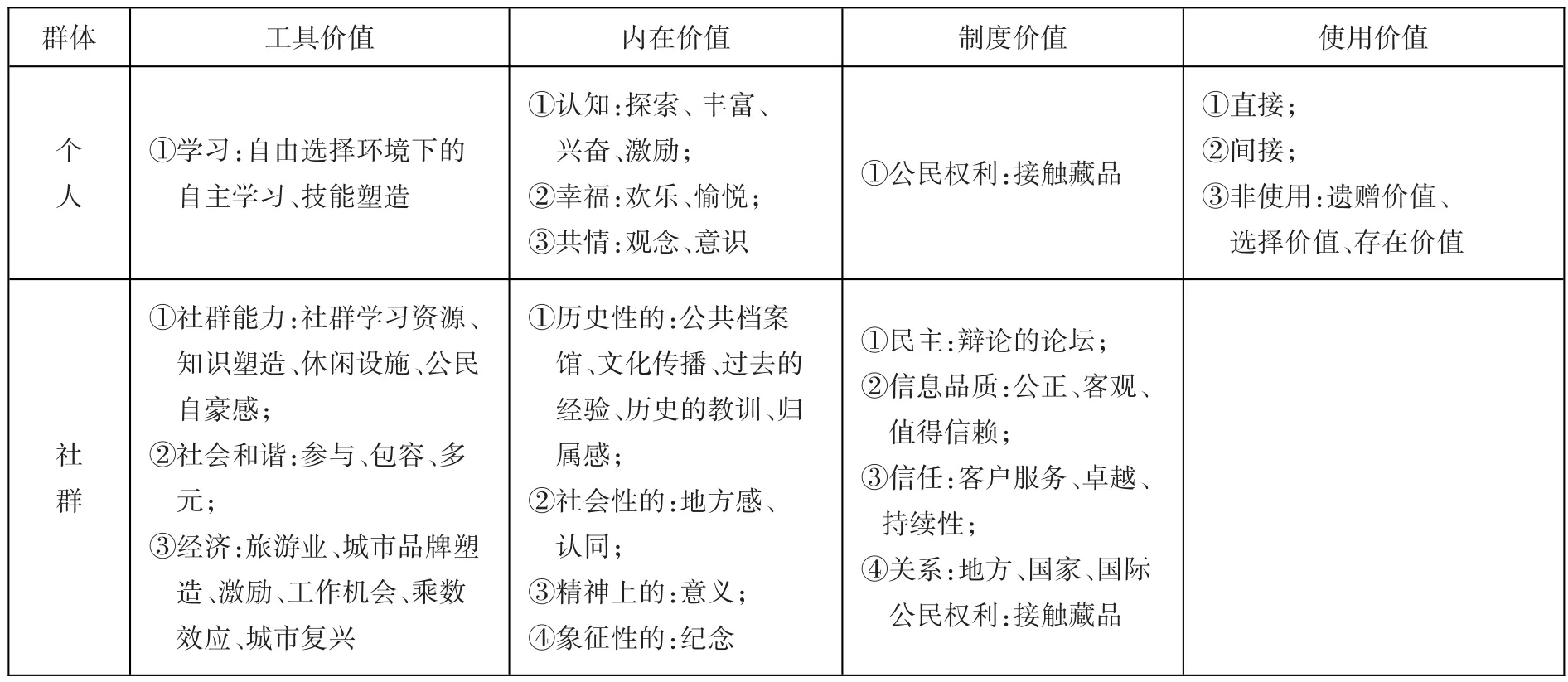

在霍顿等人的基础上,斯考特聚焦于博物馆领域,进一步扩展了价值维度,将博物馆价值分为工具价值、内在价值、制度价值和使用价值,具体而言,这些价值对于个人(individuals)和社群(communities)来说又有不同的内容(表一)[21]。她认为个人主要通过工具、内在和使用维度感知博物馆的价值,而社群主要通过工具、内在和制度维度体验博物馆的价值。除单纯的理论阐述外,斯考特也有实践研究,她针对“博物馆专业人群”和“公众人群”展开访谈,尝试为其提出的价值维度寻找证据[22]。斯考特的研究在如下两方面开辟了新领域:首先是在研究方向上有所突破,尽管此前价值分类在文化遗产、艺术等领域都有所讨论[23],但却没有专门针对博物馆的研究;其次是研究方法上的创新,将公众意见纳入价值评判不算是全新的观点(如霍顿、摩尔等),但是切实付诸实践的研究却很有限。斯考特的研究弥补了上述空白,她罗列了非常详细的价值内容,同时收集公众的观点,为博物馆评估提供可参考的指标。

表一// 斯考特的博物馆价值分类

斯考特着重关注博物馆价值的分类,细化了价值评判要素,然而对于更基本的价值概念着墨不多。她沿用了霍顿对工具价值、内在价值、制度价值的解析,但对新增的价值维度(使用价值)没有给出明确定义。并且,从形式逻辑的角度看,使用价值与非使用价值应当是并列而非包含关系。事实上,它们都是经济学术语,文化经济学家戴维·思罗斯比(David Throsby)在解析文化遗产价值时曾对两者进行过剖析。他将文化遗产价值分为“经济价值”和“文化价值”。使用价值与非使用价值都隶属于经济价值,其中,“使用价值是指由(遗产)项目产生的所有可直接使用的产品与服务的经济价值”[24],比如游客游览构成的直接消费体验;非使用价值是指即使不被使用遗产仍具有的价值,它由存在价值(existence value)、选择价值(option value)和遗赠价值(bequest value)组成。存在价值是指人们可能认为,即使他们无法亲身体验来自所考虑遗产项目的好处,但是这种遗产项目单凭其能够留存于世就足以对他们或社会产生价值。选择价值是指人们可能希望,他们或他们所关心的其他人,如子孙能够有权利选择在某一天是否消费遗产资产提供的服务。遗赠价值是指人们可以通过文化资产传递给后世的知识从遗产项目中获得好处[25]。

在思罗斯比看来,文化遗产除了经济价值之外,还具有文化价值,其中包含审美价值、精神价值、社会价值、历史价值、象征价值、真实价值[26]。他的“经济价值和文化价值二分法”在文化遗产领域受到了广泛接纳[27]。而博物馆作为文化遗产最具组织形态的保存、管理与研究机构,是规模性阐释文化遗产的场所,因此两者的价值内涵具有很大的重叠性。借鉴思罗斯比的理论,能够帮助我们更好地理解斯考特尚未阐明的价值概念,有助于推动博物馆价值探索。

但是从价值研究的角度来看,霍顿与斯考特对价值现象的认知更为深刻,他们考虑到了价值的“利益相关者”,即明确价值是因人(立场)而异的,不同的群体会从不同角度判断价值。此外,用类型学的方式对博物馆价值进行细分,具有启发意义,能够为明确博物馆的功能、目标和工作成果提供基础。与上述内容相比,西方博物馆的基础价值研究“热度”稍弱,文献数量不够充分,关于价值的定义、内涵、评估指标等问题还需要更为系统的探讨。

博物馆价值问题也受到了中国学者的关注,然而由于社会环境的影响,国内学者讨论的角度有所不同。近年来,中国的文化事业经费稳步增长,所占财政支出的比例也逐年上升,即使在经济遭受重创的新冠疫情期间,2020年财政部仍合计下达了30.8亿元人民币的博物馆纪念馆免费开放补助资金[28]。中国国家财政对于文化领域的支持尚处于充沛的阶段,这使得公共博物馆鲜少需要向公众证明自身的效益,因而大部分价值探讨多从博物馆的立场出发,讨论博物馆作为一个文化机构的本质功能[29]。在此,“价值”更类似于行业宗旨或工作原则的概念,是博物馆的自我身份识别,比如认为博物馆的核心价值是促进社会变化[30]、藏品保管、非正式教育、引领大众、接触可达、社会目的[31]、收藏与展示(教育)[32]。除此之外,还有一小部分文献跳脱出机构本身,将博物馆价值置于更宏观的背景下去理解。梁华平提出“博物馆价值是博物馆活动作用于社会广度和深度的总和”[33],其具体可细分为馆藏文物的“本元价值”(文物本身的直观价值)、“复合价值”(进行加工后能够反映文物本质的价值)以及“馆储信息社会传播价值”(传播文物信息的媒介价值)。宋存洋和王茜则沿用了思罗斯比的分类法,将博物馆价值分为“文化价值”和“经济价值”[34]。这些文献虽然注意到博物馆的价值问题,但是对于价值的概念未展开深入探讨,在价值分类方面也尚未形成体系性的框架。

四、价值研究的反思与构想

当前的博物馆价值研究主要围绕价值的认定与分类展开,其中,斯考特等人的研究已经形成了利于描述博物馆贡献的价值框架。现有的框架融合了文化遗产学、艺术学、经济学、公共行政学领域的价值类别,多重视角拓展了价值认知的广度,但其中也存在着陷阱——不同学科对于“价值”的理解可能不同,价值分类所采取的标准也会有所差异,直接整合可能会导致价值类别产生交叉性和重复性,造成逻辑欠缺,这也是目前博物馆价值框架存在的问题。究其原因,在于缺乏一个根基式的价值概念阐释,以作为串联不同价值要素的逻辑基础。因此,下文首先对“博物馆价值”的含义进行解析,阐明价值现象存在和发生的根基,然后在此理论基础下剖析已有的博物馆价值分类,探讨建立更为系统、合理的博物馆价值框架的可能性。

正如约翰·杜威(John Dewey)所述,“没有任何东西在方法论上能使‘价值判断’与在天文学、化学、生物学的研究中得到的结论有所区别”[35],因此,基础的价值哲学思维也许能够帮助我们厘清博物馆的本质,为建立普适性的博物馆价值评判标准提供依据。从马克思主义哲学的角度看,价值可被视为主客体相互关系的一种主体性描述,阐明了客体对主体的意义[36]。也就是说,价值并不是独立存在的实体,而是客体自身属性(客观)与主体需求(主观)的相互作用。具体到博物馆领域,即价值不仅与博物馆的存在本身有关,还与感知博物馆的“人”有关。事实上,霍顿的价值定义和斯考特的价值分类都透露出这一观点。至此,重新审视博物馆价值争论,会发现争辩所谓的工具价值和内在价值谁更重要是无关宏旨的,两者是博物馆对于不同利益相关者而言的价值,价值主体不同,采用的价值坐标体系也不同。政府重视工具价值,因为这能够帮助他们检测文化政策与资金投入的成果;观众往往更关注内在价值,原因在于他们通常通过感受去体验博物馆,不需要从更宏观的角度考量。不同立场导致价值判定的差异。

在明确价值含义之后,下文对价值内涵作进一步剖析。一件事物的价值可以被拆分为三个要素:(1)“什么或谁的价值”,即价值客体;(2)“对于谁或什么人的价值”,即价值主体;(3)“什么性质的,或适合主体哪一方面尺度的价值”,即价值内容[37]。这种价值的确定方式并不局限于某一特定学科或领域,对于博物学也同样适用。从这个角度看,“博物馆具有什么价值”这个问题需要换一种表述方式,即博物馆(价值客体)对谁(价值主体)而言有什么价值(价值内容)(图一)。

图一// 博物馆价值要素示意图(图片来源:作者自绘)

斯考特的价值分类表(表一)就包含了上述要素:价值客体毫无疑问是博物馆;价值主体为表一的纵向维度——个人与社群;价值内容则是表一的横向维度——工具价值、内在价值、制度价值与使用价值。价值的定义决定了价值并非恒久不变,博物馆价值主体与价值内容的分类角度和形式都是多样化的,没有绝对正确的标准。但是,博物馆价值研究的目的在于剖析博物馆的功能和效益,帮助从业者、政策制定者对博物馆工作有更深入全面的认知与评估。因此,尽管博物馆价值分类无所谓对错,但是可以用是否利于指导实践去衡量其合理性。

在现有框架中,价值主体“个人”与“社群”的划分涵盖范围很广,基本能够包括所有人群,其问题也正在于概念过于宽泛和模糊。例如,若要通过田野调查阐明博物馆对于个人和社群而言的价值,那么应如何选择“个人”和“社群”样本、以什么作为评判依据?并且,群体是由个体组成的,对社群的研究往往建立在个体研究的基础上,那么要区分个人与社群的价值判断就更为困难。斯考特的价值主体划分是基于一个假设,即个体所经历的积极的结果会通过聚合(aggrega⁃tion)产生公共效应,但是她也承认此观点还有待验证[38]。而约书亚·格茨科(Joshua Guetzkow)在研究艺术的公众效应时也提到,目前缺乏足够的文献证明积累的个体影响会产生集体效应[39]。

个人与社群主要以人数为标准进行分类,这两个类别能否代表最典型的博物馆价值主体是需要思考的问题。试想,博物馆馆长、观众、博物馆管理者群体、观众群体,四者对于博物馆价值的判断标准是个人与群体(博物馆馆长与博物馆管理者群体)的差异大,还是不同立场(博物馆管理者与观众)的差异更大?相似立场的人,无论是个人还是集体,都可能有趋同的价值评判标准。因此,在价值主体划分方面,霍顿的“政治家、政策制定者”“公众”“专业人员”的分类可能更为典型,也就是以价值主体与博物馆的关系来区分。与博物馆的关系不同、立场不同,价值视角的差异会更大,也更能够代表博物馆价值的不同面向。

而从价值内容来看,工具价值、内在价值、制度价值和使用价值的分类也存在一些问题。首先,工具价值与内在价值之间的界限并不清晰,尽管有诸多文献涉及工具价值和内在价值,但对于两者的划分标准缺乏明确的界定。莉莎妮·吉布森就曾批判了此种价值划分方式,指出目前对于工具价值的含义以及哪些价值隶属于工具价值缺乏共识[40]。通常认为,工具价值与内在价值的划分依据是将博物馆视为手段还是目的。若利用博物馆体验达到其他目标,即将博物馆视为手段,那么体现出的是博物馆的工具价值;关注博物馆或文化体验本身而不带有强烈目的性,即体验本身就是目的,那么强调的则是博物馆的内在价值。但是,手段和目的本身就是较为模糊的概念。比如,学习技能被视为博物馆对观众而言的工具价值,为了达到此目标,博物馆通过展览、教育活动等内容吸引观众,进而推动观众的认知和学习,此过程中观众感受到的好奇、兴奋、探索等情绪往往被视为内在价值。在这里,体验、感受和最终的技能学习是连贯的认知过程,难以阐明到哪一步为止是内在价值,到哪一步开始是工具价值。因此,工具价值和内在价值的区分是困难的,其区分的必要性也需要思考。

其次,第三个价值内容“制度价值”从公共行政学领域的“公共价值”转变而来。公共价值是与行政治理相关的新兴概念,由美国哈佛大学(Harvard University)的教授马克·摩尔于1995年提出[41],用以强调政府的决策和活动评价需要参考公众意见,但摩尔并未对其作出明确的定义。加文·凯利(Gavin Kelly)认为公共价值是政府通过服务、法律法规和公共机构所创造出的价值,它“为评估政府提供或支持的活动(包括由政府资助但由私营企业和非营利组织等其他机构提供的服务以及政府监管)提供了标准”[42]。而霍顿将此种观念引入文化价值评估中,并命名为“制度价值”,用以指代公共文化机构为大众提供服务,进而促进人们对于公共领域的信任,为政府增加价值的能力。这个概念被斯考特沿用于博物馆价值分类中,她指出博物馆制度价值的评估标准可以是公众满意度、获得捐赠的数额、博物馆与外部合作项目数量等[43],但是这些内容其实与内在价值、工具价值等有所重叠。事实上,公共价值或者说制度价值更像是一个统领性的概念,而非与工具价值、内在价值同等层级的具体价值类型。英国BBC广播公司曾将创造公共价值作为组织使命,提出其“创造的价值跨越多个维度,而这些都汇聚成公共价值”[44]。因此,将制度价值作为一种具体的价值类型不甚合适,但是其理念值得借鉴,与博物馆、文化遗产领域价值认定的趋势不谋而合。

五、总结与展望

上文引入马克思主义价值哲学思维,剖析了博物馆价值的定义与内涵,并在此框架下审视了当前的博物馆价值分类,指出博物馆价值主体和价值内容的确立内容尚需进一步探讨。要建立更完善的、能够切实指导博物馆价值评估的框架还有待更为翔实的研究,后续研究的初步构想如下。

1.博物馆价值框架的完善

首先,认定价值主体。本文认为,以价值主体与博物馆的关系作为划分指标更为合理,可采用霍顿的“政治家、政策制定者”“公众”“专业人员”划分方式。其次,确定价值内容。价值内容的确定离不开价值主体,因此,需以价值主体的视角看待价值内容。可以通过问卷、访谈等方式研究价值主体,总结归纳出详细的价值内容条目。

2.博物馆价值框架的应用

在完善价值框架后,参考已有文献,探索评估不同价值内容的方法,同时尝试建立较为完整的评估指标和机制,例如,当不同价值主体的价值内容矛盾时,博物馆应如何评判,并据此展开实践研究,从而使博物馆对于运营状况、发展方向、机构目标等工作现状有所把握,更好地应对不断发展的社会环境。

回溯文章开头提出的问题——博物馆具有怎样的价值,本文通过引入价值哲学,将博物馆价值视为“博物馆”(价值客体)对“受众”(价值主体)而言的“意义”(价值内容),这就决定了博物馆价值在机构本身属性与利益相关者的互动中产生,因此,博物馆价值的确定与机构本身、相关的“人”以及社会语境都有关联。要更深层次地回答上述问题,还需要对各方“价值主体”进行实证研究,而不是学者的“一言堂”。博物馆价值研究的目的并不在于鼓吹博物馆和强调本领域的重要性,而是促进自我审视、厘清机构的本质和意义并用以指导实践。