史前家户考古的操作模式研究

王红博 陈胜前

(中国人民大学历史学院考古文博系 北京 100872)

内容提要:家户考古是一种从微观上研究古代社会生活的新的理论方法,与后过程考古关系密切,但如何与既有的研究兼容,成为一个具有挑战性的难题。史前家户考古研究可以分为6个层次进行,按照这个操作模式,不同层次的考古学理论可以被整合起来:文化历史考古层面的研究可以提供时空框架;过程考古范畴的研究可以帮助我们分析考古材料的形成过程、了解家户的生计方式;在后过程考古的层面上,实现家户考古的最终目标,深入了解古代社会生活。

考古学的研究目标之一是通过考古遗存重建与其相关人群的生活方式与社会组织形态[1]。中国考古学研究需要鼓励多元范式的探索[2],更加关注古人日常活动[3]。家户考古(household ar⁃chaeology)就是研究家庭或集体的社会结构、行为与实践。这里家户是指通过亲属关系或共同活动联系在一起的家庭或集体单位。家户考古是连接社会变迁理论和物质文化间的纽带,为研究过去人们的日常行为提供一个窗口。家户考古侧重研究社会的非精英部分,试图理解这些普通人的日常生活与社会关系[4]。家户考古的研究思路是通过细致的遗存解剖,获取大量微观信息,进而理解古代社会[5]。目前国内已有学者介绍过家户考古的概念、方法、问题和争议等方面内容[6],还有学者借鉴家户考古的理念,以房址的规模及其内部器物组合为切入点,分析遗址不同阶段家户的构成、经济活动、贫富分化等问题[7]。但国内与国外学者在家户考古的理解上差异明显,上述研究在概念运用与材料处理上还存在一些问题。本文结合国内外最新研究成果,厘清家户考古的概念,梳理其研究脉络,分析史前家户考古的典型案例,并在国内外研究基础上提炼出一个有助于实践参考的操作模式,希望推动中国考古学此方面研究。

一、史前家户考古的理论基础

“家户考古”一词由查理德·威尔克(Richard R.Wilk)和威廉·拉什杰(William L.Rathje)最早提出[8]。按照人类学的定义,家户又称“共居群体(domestic group)”,由一群生活在一起或共同完成某种活动的人组成。20世纪50年代之后,学界意识到家庭和共居群体为两个独立概念,后者更加广泛[9]。有学者将家户定义为“若干住在一起的人所组成的社会群体”[10],或认为是“复原古代社会的基本单位,社区中主要的社会经济单位,直接与生态系统发生关系的最基本的社会群体,最基本的维持生计的社会单元,最小最活跃的行动组织”[11]。简言之,可以把家户理解为社会行动单元,它可能是一个家庭,也可能不是。在考古学研究中,我们很难确定家庭与考古遗存的对应关系,但是家户作为一个社会行动单元可以与考古遗存对应,由此成为考古学研究古代社会的基本单位,这也是考古学家提出“家户考古”这一概念的主要原因。

比较而言,家户考古与聚落考古上的微观(单个居所)分析较为接近。聚落考古分宏观(聚落与聚落之间在较大区域内的彼此关系)、微观(聚落单位之内布局的研究)两个层次[12]。目前宏观层次的研究较多,如分期与布局[13]、分级与分布规律[14]等,单纯的微观层次研究较少,侧重以房址为中心的遗存[15],研究废弃原因、人工制品功能及分布状况、自然遗物及相关遗迹的分布规律[16]。不过,家户考古是把家户视为最小的社会行动(而非仅指活动)单元,强调家户成员的社会互动,强调家户在构建社会组织上的作用。这种强调人的能动性的理论立场非常接近后过程考古学的主张,与聚落考古把居址视为人类活动的遗留存在明显的差异。从技术方法角度来看,家户考古与聚落考古(微观层次的)以及过程考古的家户研究并没有什么区别,但是我们需要理解的是,当代家户考古更多立足于后过程考古学的理论基础之上。若不能理解这种差别,就可能以为家户考古不过是把一项长期存在的工作冠以新的名称。当代家户考古覆盖的研究范围显然超越了作为功能主义考古代表的聚落考古以及过程考古学的家户研究。我们还需要强调的是,这种研究不是替代,而是拓展,它包容此前的研究,也就是说,聚落考古、过程考古学的生计方式研究等都可以融入其中,成为探讨更深入内容的基础。

考古学家在界定家户遗存时,把家户留下的遗存称为家户遗存组合(household cluster)[17],强调居住行为所产生的遗存之间的空间联系,一般以一处房址为中心,同时包括房址附近与居住活动相关的其他遗存,如窖穴、灰坑、水井、墓葬(非集中的墓地)等,不同地区、不同社会发展阶段家户遗存的具体构成会有所不同[18]。通过对考古材料的分析,可以重建家户的构成,比较家户成员完成的活动,研究不同家户间的关系[19]。家户考古的研究主题包括空间利用、生计、行为的性别差异、认同感、与其他家户的联系等[20]。最近的研究主题还涉及到身份、能动性、权力、象征主义等方面[21],从研究客观社会现象转向研究人具有主观能动性的社会构建。

家户考古兴起于20世纪80年代,是一个相对新的研究领域。但它的根源可以追溯到美国19世纪50年代关注其开国元勋居室遗址的保护与展示,强调居室遗址本身是“居室生活仪式”的一部分。20世纪60年代,过程考古学形成,开始把家户定义为一个经济单元、一个完整的实体、一个可以被用作模式分析的基础单位[22]。但它与后来的家户考古还是有很大的不同,它更多是以经济为中心的分析,而没有充分注意到人们的生活实践(带有能动性的行动)在塑造空间与物质遗存上的意义。20世纪80年代,后过程考古学崛起,它重点引入了皮埃尔·布迪厄(Pierre Bourdieu)的“惯习”(habitus)与“日常实践”(daily practice)理论,还有安东尼·吉登斯(Anthony Giddens)的“结构化理论”(theory of structuration),促进家户考古更加关注社会与精神内涵。

按照家户考古的研究思路,考古学家通过分析人类活动的物质遗存,包括建筑物、住所、破坏或者废弃的房屋等,获取过去的家户及其活动的印迹。房屋是共居群体生活、工作和娱乐的物质建筑。虽然家户有许多关注点,并不总是局限于房屋建筑,但考古学家倾向于依靠这个中心来提供家户惯习的线索——炊事、饮食、休息、制造、繁衍——这些可以讲述共居群体的“日常生活”(微观叙事)和更宏大的社会变迁过程(宏观叙事)。当今,考古学家常结合建筑与居室的器物组合、生态因素和遗址形成过程等方面的信息来研究家户。信息来源包括动物考古、植物考古、石器研究以及越来越多的微观的考古科技分析,如由人类行为“残留物”组成的微小考古材料研究。典型案例包括运用地球化学分析来探测古代居室内用火情况[23],用微观地层图表说明居住面的营建[24],通过分析微小人工制品来判断房屋的使用模式/深埋于地下的遗址[25]。研究方法还包括民族考古学研究,它可以提供框架性的参考,帮助我们理解建筑、使用空间、器物组合[26]。

二、史前家户考古的研究实践

近东是农业起源的主要区域之一,也是文明的起源中心之一,其发展与中国史前时代有较好的可比性。与此同时,这个地区因为气候干燥,物质遗存保护较好,家户考古的研究较为系统深入,具有很高的参考价值[27],因此本文以近东地区的典型案例为例,管窥当代史前家户考古的研究实践。

一个典型案例是詹姆斯·哈丁(James Hardin)的研究[28],需要说明的是,该案例研究的遗址虽属于铁器时代,但其研究方案完善,非常值得史前考古借鉴。特拉哈利夫(Tel Halif)遗址受到文化与自然形成过程的改造,文化改造如3号房间的两堵墙被拆除,墙被灰坑打破,灰坑内的遗物是后来居民把事实上的废弃物从4号房间和5号房间内搬过去的。自然改造如2号房间西南角地面和墙体的下沉。根据其他房间遗存的保存状况可知其受扰动且原生位置发生改变的可能性极小,由此可以分析每个房间的空间布局及其遗存,区分不同的空间利用方式,如储藏、炊事、工具维护、仪式等。

研究发现,许多居室内的活动是按区域划分的(图一),这体现在实心墙、地面处理方式和遗物上。1号房间很难进入,可能长期用于储藏物品。2号房间的B区物品与日常用品一致,包括盛储食物的容器、个人梳洗用品(如浮石)、小工具(如骨器)以及与仪式相关的物品(如雕像)。3号房间的D区较为开放,还有门廊与之相连,这一区域是生活区,比较适合各类活动。3号房间和5号房间内发现梭子等与纺织品生产相关的遗物。2号房间内发现大量的葡萄籽,5号房间内发现储存罐,还有一些塞子、过滤器和漏斗,这些器物暗示了处理过某种液体,对器物内残留物的分析证实了葡萄酒的生产。2号房间、4号房间内发现鱼骨和鱼鳞,很可能与当时的领土扩张到沿海平原有关。

图一// 立柱式住宅的空间识别示意图

该研究对考古学意义上的家户进行了系统重建,特别是与室内活动相关的葡萄酒和纺织品生产,以及这些重建如何反映家户的组织状况。一种新型住宅,即立柱式住宅(pillar dwelling),成为南黎凡特(southern Levant)地区接下来600年的主要住宅类型,它既满足了人们最基本、最重要的需求,同时也是一种分散风险的策略,以便人们更好地生存和发展。聚落的不断发展壮大,影响到社会的各个层面。哈丁的研究还参考了伊朗西部和南黎凡特的民族志资料,相似的气候条件、建筑材料、建筑方法和生活方式,这为遗址研究提供了参考的框架。文中选取19世纪末20世纪初至20世纪中叶的巴勒斯坦村庄(Arab)进行比较研究,村庄遵循着与古代以色列相类似的生计策略。将这些资料与立柱式住宅的资料进行比较,进而理解后者的空间组织和功能,及其如何反映社会组织的。基于立柱式住宅和巴勒斯坦村庄家户空间组织的相似性,推断它们可能存在类似的社会结构。

归纳起来说,近东史前家户考古的研究路径通常是,首先,明确遗址形成过程,排除扰动因素。遗址的形成过程分析分为文化形成过程(人类行为影响或改变遗存初始状态之后的过程)、自然形成过程(受地质环境和气候条件影响的过程)两个部分。其次,在确定原生位置的前提下,结合遗存分布对居址进行空间分析,确定活动区。再次,分析事实废弃物(de facto refuse)[29]的出现、分布和频率,特别是陶器,以此分析家户活动的内容。最后,结合相关的分析,包括民族志的材料,进而了解古人生活方式与社会组织结构的变化。

三、史前家户考古操作模式

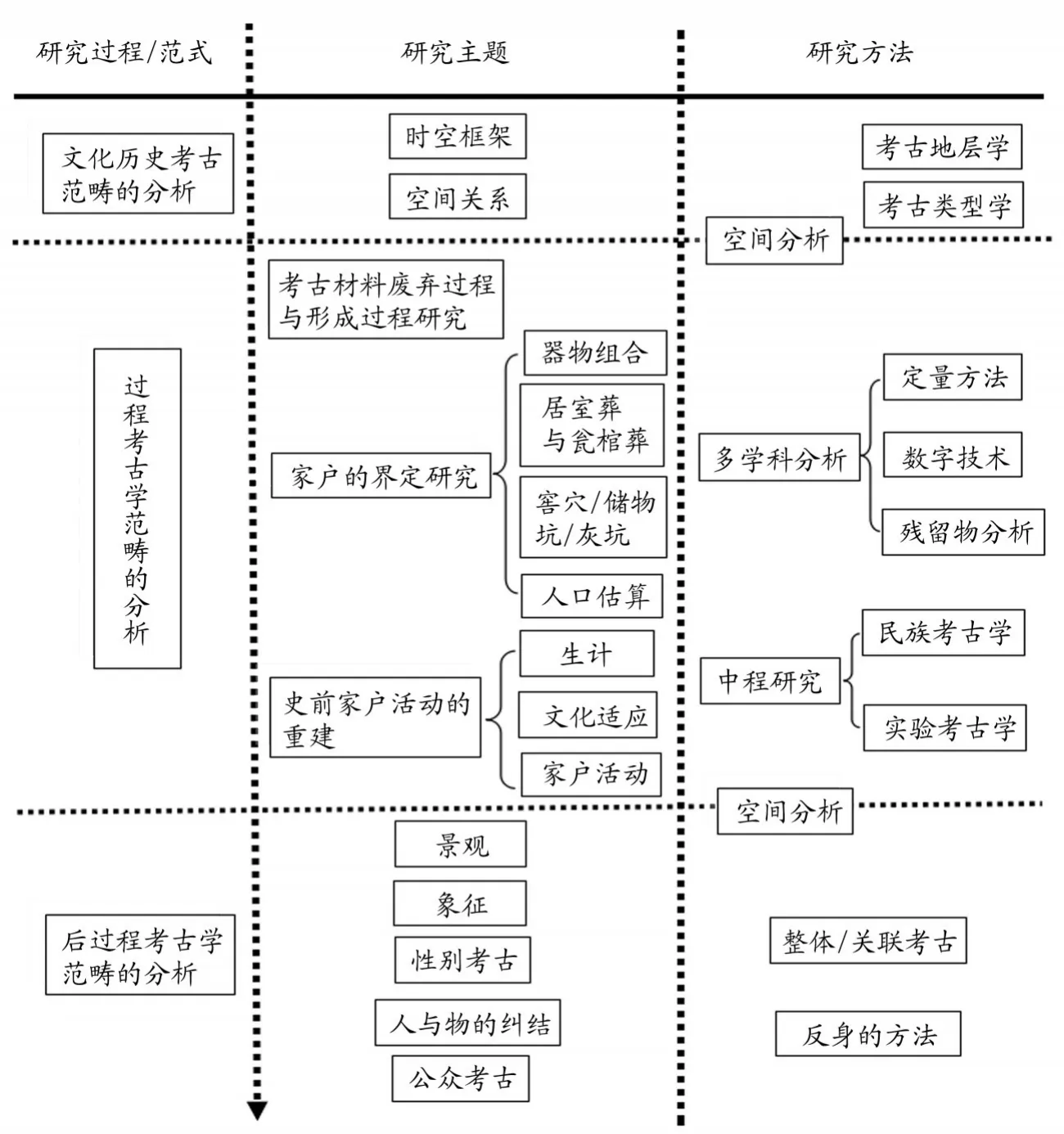

史前家户考古是一个具有发展潜力的研究领域,但这无疑是一项复杂的任务,需要分成若干层次来做,从而形成一个具有可操作性的模式。立足于家户考古的理论基础以及西方考古学有关的成功实践,本文按照研究过程,尝试提出一个操作模式。这个模式把史前家户考古分为6个层次或阶段进行研究(图二)。

图二// 史前家户考古的操作模式

第一,考古材料层次研究,了解考古材料的时空框架,所依赖的方法主要有考古地层学与考古类型学,这些工作是进一步分析的基础。

第二,考古材料废弃过程与形成过程研究,这是一个包括近东考古学在内都比较忽视的方面,通过研究,了解究竟哪些考古材料是原生堆积,哪些是次生堆积,避免把二者混为一谈。

第三,家户的界定,在开始分析之前,首先需要确定家户的空间范围,最简单的确定方式是房址;然后要进一步研究房址内的器物组合、空间分布,以及与之相关的居室葬、窖穴/储物坑/灰坑等遗存,再进一步可以估算当时的人口。

第四,基于考古材料本身及其空间关系,运用多学科分析的成果重建家户的生计与文化适应、家户内部的活动等,这里需要结合空间分析、考古科学分析(如定量方法、数字技术、残留物分析等),还有中程研究(如民族考古学、实验考古学)等。

第五,研究景观、象征、性别、人与物的纠结等更深层次的问题,这通常属于后过程考古学研究的范畴,涉及到的方法主要是整体/关联考古(或称情境考古)。

第六,进行整合,从史前家户考古的具体案例研究中提炼出理论性的认识。

上述6个层次或阶段研究分别属于3个研究范式:文化历史、过程与后过程考古。文化历史考古侧重确立考古遗存的时空框架与空间关系,尽管家户考古中没有提及这一点,但它仍然是家户考古不可或缺的基础。我们把考古材料的废弃与形成过程研究、家户的界定工作、家户活动重建都归为过程考古学的范畴。把从景观到公众考古的研究都归为后过程考古学的范畴。从中不难发现,家户考古是一个跨越不同考古学研究范式的研究,它是考古学家以家户为中心不断深入史前社会的研究模式,范式虽然不同,但没有脱离研究家户这个中心任务。还需要注意的是,有些方法是普遍使用的,如空间分析,它在不同范式中都会使用,只是内容会有所区别。另外,当我们提及关联(context)时,文化历史考古指的是考古材料的空间关系,于过程考古学是指古人活动之间的关联,于后过程考古学是指活动发生的情境,这其中的区别是需要注意的。下文将结合国内外的案例重点阐述史前家户考古4个层次(除去文化历史考古与综合研究的层次)的主要研究主题与方法。

(一)过程考古学范畴的分析

1.研究主题

过程考古学范畴常见的主题有考古材料废弃过程与形成过程研究、家户的界定研究、史前家户活动的重建。

(1)考古材料废弃过程与形成过程研究

在文化历史考古确立考古材料的时空框架之后,下一步就需要分析考古材料的废弃与形成过程。在流动性较高的社会中,家户获取人工制品的策略有4种:用原材料制造新的人工制品;通过交换等方式从他人处获取新的物品;清理以前营地中遗留下的垃圾/原料;从其他群体的遗址中回收完整物品或原料。后两种情况都可能显著影响遗址的空间布局与材料构成,尤其是先期废弃的住房可能为继续居住者改作他用,或是利用其中所有的器物与原料。而从其他群体遗址中回收利用可用的材料才可能改变该遗址的文化面貌构成。例如,澳大利亚土著群体艾莉亚瓦拉(Alya⁃wara)的居住模式是,尽管居住在政府驻地附近,但其家户流动性仍然很高。由于靠近欧洲人的聚居地,大量的材料可被二次利用,其中一些甚至可用作住宅建筑材料[30]。

谢弗(Schiffer)曾把考古材料的形成过程分为4个阶段:S→S、S→A、A→S、A→A,这里S指的是行为系统,A是考古材料[31]。物质材料可以从一群人转给另一群人使用(S→S),也可能废弃成为考古材料(S→A),成为考古材料之后还有可能被重新发现,加以利用(A→S),也可能被扰动(A→A)。这里我们可以把居住面器物组合的形成过程分为3个阶段来看:居住、废弃、废弃后的改造。在建筑生命史的不同时期,不同的文化和非文化的形成过程都会发生。认知建筑的完整堆积史——从居住到废弃和废弃后这3个阶段,是透彻理解高度复杂的考古材料中家户空间变化的最好方式[32]。值得注意的是,遗物受埋藏环境、后期扰动的影响,原生位置很可能变化[33]。经典的废弃过程研究的案例中,有研究者分析房址居住面状况、所属废弃阶段及不同时期房址的废弃类型[34];有研究者推理房址的废弃顺序,分析房址面积、建造成本等,重建遗址的行为系统[35];还有研究者分析生计方式对废弃方式和考古材料特征的影响[36]。

(2)家户的界定研究

家户作为考古学研究的空间与社会单位,具有明确的可见性,虽然不确定它是否等于一个家庭,但它无疑是一个社会行动单位。当前考古学界在家户界定层面的主要研究内容一般是研究房址内的器物组合,以及与之相关的居室葬/瓮棺葬、窖穴/储物坑/灰坑等遗存和估算人口。

通过器物组合可以解读家户的分布和宏观空间上仪式的差异。以红山文化为例,中美学者曾经在此进行过系统性区域调查,综合采集单位的陶片器物组合、分布密度、地表能见度等因素的研究表明,当时村落的分布十分分散,在约90公顷的范围内,散布着50至100个家户[37]。另外,家户器物组合反映仪式和礼仪的重要性,较高威望的家户更靠近礼仪性建筑。这在红山文化核心区表现得特别明显,与周边区的福山庄相比,核心区的东山嘴、三家、二布尺的器物组合中包含较高比例的筒形器[38]。

瓮棺葬与居室葬是史前家户考古研究不可或缺的部分。绝大多数瓮棺葬用来埋葬婴儿和儿童,多位于房址附近[39]。将瓮棺埋在住房附近表示对早夭婴儿的特殊关怀[40]。希腊新石器时代房屋内及其周围常见儿童墓葬,可看作他们与家户有亲密象征性联系的证据,可能构成个体家户繁衍策略和记忆结构的一部分[41]。居室葬广布于世界各地的史前遗址中,民族志材料说明它表达对死者的亲情及受其保佑/不再惊扰生者的冀图[42]。在中国,居室葬是兴隆洼文化的重要内涵,具有宗教意义[43]。将居室葬与瓮棺葬纳入家户的界定研究之中,并非以此界定绝对意义上的家户构成,而是将其作为家户界定的参考标志之一。

姜寨遗址半坡期的建筑周围散布着近300个窖穴/储物坑/灰坑,在估算容积的基础上,可以界定家户的农业产量及差异,再结合窖穴的空间分布,特别是与住宅的空间关系,可以推理家户层次的资源私有化状况[44]。估算某一区域的人口数量,一般会依据遗址规模、采集单位面积、地表陶片的分布密度、各时期各采集单位的陶片总量、发掘资料[45]等信息,房址、社群面积、流动性、季节性同样会考虑在内[46]。此外,多地的民族志研究表明,史前居住区的人口约为建筑面积的十分之一[47],依据陶器的破碎率和遗址的陶器总量[48]、每人吃饭用碗及房址内出土碗的数量[49]也可以估算人口。综上,结合民族学研究和聚落考古学研究的成果是目前估算人口的一般方法[50],在此基础上,结合房址面积界定家户人口也是可行的。

(3)史前家户活动的重建

家户活动的重建一般包括生计活动、文化适应和家户活动(社会分工和社会仪式)。

生计活动的研究通常结合动植物考古进行。与动物考古相关的家户研究不仅仅鉴定遗存,还需探讨家畜与新石器时代家户的相互关系。家畜不只是生存资源,它们活着时也具有经济作用,例如马的作用巨大,它的速度、背负能力、还有牵引能力使得交通与信息传递更为便利,人们的流动性得以提高,不论是物质方面,还是信息方面,人们可以利用更广阔区域内的资源,这对家户与社会均产生影响[51]。近东地区的植物考古研究已拓展到家户层次,如运用植硅体分析显示家户的种植经济发生转变[52],整合家户考古与植物考古并解释相关遗存[53],重新审视农业体系,即环境背景、耕地位置、谷物选择、栽培实践(耕地选择、播种、收获季、收获后活动)[54],研究包含动植物遗存在内的各类遗存[55]。通过以上动植物考古研究,可以推理古人围绕生计所进行的一系列日常活动。

过程考古学视文化为人类适应外在环境变化与资源条件差异的方法与策略[56],文化的所有方面能够从它们的适应意义来了解[57]。朱开沟房址特征的演变,与人类对环境、经济、社会的适应相关[58]。新几内亚高原与北欧温带地区之间环境相似,巴布亚新几内亚的人字形长屋,可能与北欧温带地区新石器时代的长屋都有着本质相同的设计特征,其梯形地面基本类似。美拉尼西亚长屋似乎在技术层面,与考古实例形成了相似的民族学类比。这两组长屋的建筑设计相似,都是为了适应类似的环境条件[59]。由此可以推理古人的适应策略及相关活动。

这里所谓的家户活动指活动的社会分工和社会仪式。早期瓦哈卡村庄形成期的家户活动分为4类[60]:普遍的家户活动,遗存发现于每座完整的房屋中;可能的家户专业化,制造加工的活动区仅发现于一两座房屋中,表明这些活动仅发生于村庄的一两个家户中;可能的区域专业化,一些特定的遗存发现于某些村庄的每座房屋中,此类活动在此区域进行;可能的特殊的专业化,一些遗存只发现于一个村庄中,这类活动仅在一个村庄中进行。此外,仪式是家户活动的重要组成部分,运用定量分析、地理信息系统等方法,剖析家户、聚落、区域3个层次的社会组织结构,解读兴隆洼、赵宝沟、红山文化遗存的基本特征,可以理解辽西史前社会的仪式活动及其与社会组织形态的关系[61]。

2.研究方法

常用的方法包括多学科方法、中程理论(方法)与空间分析等。多学科方法以定量方法、数字技术及残留物分析为代表。

定量方法中的聚类分析法可应用于室内空间的活动区研究之中,聚类微小碎片的密度分布,能够推理活动区[62]。通过定量分析法解读考古材料,可探讨遗址内的社会空间结构,生产差异和内部交换,以及社会经济结构[63]。但以收集详细甚至是微观的家户数据为原则的研究并不总是可行的[64]。数字文档、虚拟数字技术、公开共享数据库等数字技术的发展,将为家户考古注入生机[65]。空间信息技术对考古信息的获取、解释与重构会有助益[66]。分析同位素、脂类残留,可探索食物准备方法的多样化,即可了解家户的食物供给[67]。研究研磨器、石铲、石刀的淀粉粒残留,可以推理家户的生计活动[68]。

中程理论或方法主要指民族考古学与实验考古学,实际还可以包括历史考古的部分内容,甚至可以利用当代物质研究的成果。民族考古学通过研究当代的生活方式去了解考古材料的形成过程[69]。以民族志资料作为类比材料,可分析大房址的用途和性质[70]。参考民族学资料,能够探讨家庭组织结构、房屋内生活与劳作空间的划分[71]。民族考古学中关于空间利用[72]、生计、仪式、形成过程与废弃过程的研究[73],可提供框架性的参考。实验考古学包括所有了解器物制作技术与功能的推断实验、基于地表平面或地下考古特征所进行的地表建筑复原等[74],通过对多瑙河新石器时代建筑的复原可知,建筑保留了某些文化规则,还可分析劳动效率、技术的改进与变革,这对理解史前社会的定居至关重要[75]。

空间分析是认知史前社会的方法之一,分为宏观(遗址之间)、微观(建筑物内部)和半微观(遗址内部)3个层次[76],微观层次的分析与家户联系较为密切,一般依据遗存的分布来推理。结合民族考古学启示分析西河和小荆山遗址家户遗存的分布,可归纳出以火塘为中心的环形功能分区模式,大致分为火塘区、火塘操作区、活动区、存储置物区、通道区和睡眠区[77]。微小废弃物(也称微小人工制品、微小碎片、微小遗存)分析是一项揭露非常小的人工碎片的研究,它们可能发现于许多遗迹中(像灶/垃圾堆),并从古代生活面(如居住面)中重现,预示家户内/露营地的小规模活动,当代微小废弃物空间分析的一般步骤是,收集样本,分离、鉴别和计算,异常值检测、密度估算,密度空间模式分析[78]。微小人工制品类型包括骨骼、贝壳、微小陶片等,文化遗物包括炭化和未炭化的植物遗存、木炭、贝壳化石、昆虫背甲等,这些均可反映人类行为,一般情况下,微小石片发现于工具生产使用或维护高度集中的地区,而小片骨骼/贝壳则发现于食物生产区、装饰及工具生产区,依据分布情况,可推理潜在的门道、火塘、窗等活动区[79]。此外,空间分析同样是后过程考古学研究的一部分,那些反复呈现的空间关系与表现形式——社会规则、意义、权力关系就镶嵌在其中。恰塔霍裕克(Ç atalhöyük)遗址有的墙面前后粉刷近700次,反反复复的维修、空间位置的一致性、空间分隔的固有习惯等日常实践都在发挥增强社会团结的作用[80]。

(二)后过程考古学范畴的分析

后过程考古学范畴常见的主题有景观、象征、性别、人与物的纠结以及公众考古等。景观是文化意义上的环境,它是社会的反映,是文化意义系统的表达,人们思考外界与作用于外界方式的表达。它不只是土地,还包括人们怎么看或精神上如何建构它[81]。景观考古研究社会认同、社会秩序[82]。鲜活的景观是一系列社会关系,体现人类的实践和积累[83]。景观本身有意义,它的意义可以是宏观的,也可以是微观的,遗址内的格局本身也能构成景观,景观是社会涵化(social ac⁃culturation)[84]的一部分,白音长汗居址位置的选择,涉及狩猎者瞭望视野的考虑、天然石迹的精神意义、聚落的规模和布局显示出社会秩序的强化[85]。

后过程考古学认为,任何东西都可以是象征的,象征的意义无处不在,物质文化是有意义的,可将其当成文本解读[86]。伊拉克北部克尔梅兹代雷(Qermez Dere)遗址的一个分层序列可以追溯到后旧石器时代至新石器时代早期。新石器时代早期的一系列半地穴式房址,因其建造、精心维护而引人注目,并配有一根或多根非结构性黏土柱子,这些房址与之前黎凡特(Levant)旧石器时代的房址形成对比,表明它们代表了人们观念上的重要变化——将房屋作为家,作为具有象征性社会意义和活动的中心,涉及到财产的保护以及承认家庭的连续性和团结性[87]。性别考古学研究男性和女性的作用、活动、意识形态与身份认同,以及两者间的区别[88]。相关研究在论证皇娘娘台遗址和喇家遗址存在社会分化后,依据房址内遗存的空间分布,探讨家户内的性别空间[89]。

纠结理论的内涵是研究人与物在实践中所形成的依赖与依附关系,其核心特征是关注物的物质属性、时间性以及与人的关系。相关研究以纠结理论为整体框架,从日常实践、空间惯习、物质性、宗教和纠结等角度,探索白音长汗遗址兴隆洼时期人们应对风险与不确定性的方式[90]:可能与性别有关室内空间利用与器物摆放的惯习;通过房屋、聚落的象征意义及炉灶、火、石雕像、蛙形巨石、山顶墓地等具有宗教意义的实物,在终极意义上对人们无法理解的事物以及时间与空间上超出人们掌控范围的人—物关系提供一种确定的解释。此外,从构建社会凝聚力的角度而言,室内空间区分与器物摆放惯习更加清晰,通过山顶墓地与蛙形巨石将双生聚落整合在一起;在神圣性的构建上,以蛙、熊、巨石、祖先崇拜和遗址外的祭祀仪式为表现形式;在社会关系网络上,双生聚落可能存在合作关系,但对野生资源与土地的利用可能存在的竞争性,让两个聚落通过物质文化的差异性来增强自身认同。

公众考古学是服务于公众兴趣的职业考古学研究方向,它具有协助立法保护古代遗址与发现、管理博物馆收藏,并向公众展示古代历史等功能[91]。恰塔霍裕克遗址的公众考古,通过Face⁃book、Twitter和博客三大社交媒体,以非学术的写作方式,成功地吸引了公众去关注过去。博客关注各种主题,包括公众宣传中的行为准则、使用音频讲述故事、解释新复制的住宅设计,此外,团队还移除并重新安置部分设施,以扩大路径,使访客更加接近建筑,拥有最佳的视觉体验位置[92],通过以上方式,可以使家户遗存得到更好的保护、宣传与展示。

按迈克尔·尚克斯(Michael Shanks)的说法:后过程考古学没有方法论著作。相关评论通常认为后过程考古学中还没有形成新方法。部分原因可能是,其研究重点是在探索研究对象的性质,以及弄清研究发生的条件。其概念工具与理论体系宽泛、抽象,后过程考古学的主要特征甚至阻碍形成普遍的方法论[93]。当然,这不是说后过程考古学没有自己的方法论,后过程考古学非常强调情境,所以又有情境考古之称。后过程考古代表人物霍德曾专门提出一个反身的方法(reflex⁃ive approach)[94],强调后过程考古的反思精神以及对多元话语的关注。属于后过程考古范畴还有所谓现象学的方法,强调研究者的切身体验[95]。

四、结语

家户考古是史前考古学研究中一个不可或缺的领域,其理论基础、研究实践、操作模式均表明,以社会组织中最基层的单位——家户为视角,能够更好地推理古人的日常生活及其与社会组织间的互动,讲述更加鲜活的史前史。本文将史前家户考古的操作模式分为文化历史、过程与后过程考古学三大研究范式,着重阐述过程及后过程考古学范畴的主题、方法,以及国内外相关研究经验。考古材料的废弃与形成过程、家户的界定、家户活动的重建属于过程考古学的范畴,其方法为多学科分析、中程研究、空间分析;景观、象征、性别考古、人与物的纠结、公众考古属于后过程考古学的范畴,其方法为空间分析、反身的方法、整体/关联考古。这个模式不是操作指南,而是一个理论框架,它超越了简单地把家户考古归属于哪个范式的争论,把三个主流范式包容其中,形成了一个完整的结构。目前所构建操作模式仍有待进一步补充,相信随着材料的发表与研究的深入,会有更多的主题与方法纳入模式之中,使其日臻完善。家户考古研究特别需要精度较高的材料,这也意味着发掘方式需要更加精细化,研究者需要提前了解相关的理论,有相关的问题需要解决,并制订相关的研究方案。简言之,发掘精度是当前最主要的制约因素,我们希望在今后的田野工作,尤其是在聚落的发掘中能够采取更加精细的方法。

——基于“深度中国调查”材料的分析