度量关系的新方法:考古学中的网络分析

孙慧琴

(中国社会科学院大学 北京 102488)

内容提要:考古学中的网络分析以节点和链接为底层架构,强调以联系的视角去看待事物本身及其发展过程,探究此种联系是如何对古代社会的进程产生影响的。两个学术传统的交织塑造了当前网络分析在考古学中的面貌:社会网络分析(Social network analysis)和复杂性科学(Complexity sci⁃ence)。其研究思路分为两种:一种是探索性的数据阐释,另一种是假说—建模—验证的方法。考古学中的网络分析在人群交流、技术传播、等级分化等重大考古学议题中展现出了巨大的研究潜力。

任何一个考古学家都不会否认联系的重要性,无论是强调传播论的文化历史考古学,还是推崇系统论的过程考古学,联系和互动都是这些学者研究的重要话题。不同的是,在考古学发展的早期阶段,研究者往往专注于绘制“分布图”[1],直到20世纪六七十年代新考古学兴起之后,人们才开始系统地探究隐藏在这些分布模式背后的人类行为。随着考古学研究“更科学、更人类学”[2]的转向,尤其是以戴维·克拉克(David L.Clarke)对文化历史学家那种“直觉式的记述”反叛[3]为标志,通过严谨的态度、精细的分析,尽可能地从考古材料中提炼人类行为,成为新考古学的重要面向之一。

20世纪70年代以来在新地理学和社会学领域中[4],以关系为研究对象形成的网络分析方法已经趋于成熟,但是由于考古学与其他学科尚未实现高度的学科交流,大部分考古学家并未看到网络分析的发展潜力,仅有为数不多的学者发表零星的研究[5]。21世纪初,情况发生了扭转。信息时代不仅带来了新的技术手段和互动方式,更改变了人们看待这个世界的视角。随着“小世界(Small world)”[6]和“无标度(Scale-free)”[7]网络等重要论文的发表,以网络科学为视角进行各自领域的研究,成为了包括考古学在内的一大批学科的新兴增长点。此时,重新回到网络分析,事实上是对新考古学研究旨趣的一个“迟到的”呼应。

本文所述“网络分析”,与日常生活中指代宽泛的“网络”不同。事实上,这是一个相当规范的研究范式,拥有一整套严整定义、分析方法和表达手段,或可以称之为形式网络分析[8]。在形式网络分析中,网络可以被定义为节点(nodes)和链接(links)的集合。这意味着,所有的网络都有一些基本的形式属性,我们可以通过定义这些节点和链接的具体内涵来探索互动过程,不管是当前的还是古代的。借助节点—链接这一明确的基本结构,后续的复杂模型得以建构,探索性的推理过程也得以开展。简单的基本架构、可变的具体内涵使得网络分析具有高度的灵活性和适应性,以至于有网络分析学者高调宣称:网络分析符合托马斯·库恩(Thomas S.Kuhn)所描述的“一般性”科学的特征[9],即一门提供了一套能同时提出问题和解决问题的系统方法的科学[10]。

某种程度上,中国考古学处理的大多数问题都可以归纳为联系的问题:物质文化关系、空间分布关系、具体遗存和精神思想的关系等,而网络分析恰恰提供了一整套分类、处理、量化关系的度量标准,拥有多种可视化联系的工具,也形成了一系列计算和解释模型。因此,网络分析可以为中国考古学注入新的活力,帮助考古学家更明确地思考关系的性质、精确地测量关系,并在不同的物质、社会、空间和时间尺度上表达关系。

一、发展史:两个传统的交织

考古学中的网络分析主要来自于两个不同的学术传统:一是社会学的社会网络分析,主要是根据美国社会心理学家雅各布·莫雷诺(Jacob Moreno)在20世纪20年代所创的社群图的基础上发展起来;二是复杂性科学,这是一个庞大的交叉学科,其中对考古学家影响较大的即上文提到过的“小世界”和“无标度”模型。这两个传统共享同一个研究视角,都以节点和链接为基本元素,但其差别也很明显:大多数社会网络分析的应用都关注静态网络的结构属性;而复杂性科学指导下的网络分析,更关注通过学习或进化过程而造成系统的适应和进化[11]。

考古学中引入网络方法开始于20世纪70年代,主要受到了地理学和图论[12]的影响。早期,图论的应用促进了一些分析考古数据的定量方法的产生。但是与成熟的网络分析不同,在这一阶段,图只是用来形象化关系,而并非分析它们。随着方法论层面的不断成熟,网络技术用于解决实际性的考古问题的例子出现了。1977年,约翰·特雷尔(John Terrell)开发了近点分析(proximalpoint analysis),利用所罗门群岛(Solomon Islands)的岛屿面积和相对距离,构建了一个岛屿间相互交流的假想模型[13]。这个方法对太平洋考古产生了重要的影响,随后,近似的方法被应用于其他区域。如西普瑞安·布鲁德班克(Cyprian Brood⁃bank)用近点分析方法来模拟青铜时代早期基克拉泽斯群岛(Cyclades Islands)之间的相互交流网[14];特里·亨特(Terry L.Hunt)用近点分析方法研究拉皮塔文化(Lapita Culture)各社群之间的交换网络[15]等。在岛屿考古学研究之外,米切尔·罗思曼(Mitchell S.Rothman)把图论提到了一个更高的位置上,他认为图论可以帮助考古学家更好地分析区域系统调查得到的数据:如图论可以探索特定的活动在各个遗址中的分布情况,也可以探究单个遗址中各种不同的互动;可以处理一个聚落系统内各遗址之间的物品、信息、人员流动的方向和规模问题;采用历时性视角,图论也可以帮助我们理解聚落的形成过程。随后,罗思曼利用苏锡亚纳平原(Susiana Plain)的陶器材料进行了尝试性分析,他认为图论确为一种分析聚落分布模式的有力工具,可以提供一种客观的、定量的方式来验证考古学假设[16]。杰弗里·欧文(Geoffrey Irwin)的研究更具整合性,他提出了巴布亚人(Papuan)聚落互动的假想模型,把陶器分析、聚落中心度分析方法结合起来验证迈鲁岛(Mailu Island)的陶器制造中心和贸易中心地位[17]。

如果说以上的工作仅限于图的视觉比较,辛西娅·欧文-威廉姆斯(Cynthia Irwin-Williams)在分析史前贸易时所采用的框架,则从方法论角度清晰地阐释了网络方法的研究潜力。此前,对物品和信息交换的考古学研究往往只是描述性的,她提出,网络模型可以为研究交换问题提供一个定量框架。共时性是交换的前提,当共时性建立起来之后,网络联系可以通过以下形式来测定:1.在某些特定聚落群中,有没有来自另一聚落点的物品;2.特定的外来产品与当地同等产品的比例;3.同一类产品来源于不同产地的比例;4.产品的流向,即聚落点之间的进出口比;5.各聚落之间,参与交换的产品类别数量;6.参与交换的产品类别。紧接着,她提出了7个基于网络的方法,这些方法可以视交换模式的不同而灵活选择。之后,作者将其运用到了美国西南部查科(Chaco)地区,旨在探索当地社会经济交流系统中反映的人群身份与融合、区域中心所起的作用等问题。但遗憾的是,作者对于自己的案例研究并没有详述[18]。

辛西娅·欧文-威廉姆斯所介绍的分析框架形成了后来的考古学网络分析的基础[19],她提出的网络分析方法是现在考古学家使用的核心网络技术的一部分[20]。在此之后,福雷斯特·皮茨(Forrest R.Pitts)利用图的拓扑关系,重建了俄罗斯中世纪的河流贸易网络,利用中心度、最短路径等的计算,证明了莫斯科无论是在网络位置上的中心性,还是在最短路线的可达性上,都处于当时河运网络的中心地位[21]。在此前研究的影响下,彼得·佩里格林(Peter Peregrine)开始采用社会网络分析中的正式术语,为一个考古学假说提供了量化分析层面的支持,即卡霍基亚(Cahokia)发展的主要原因是其地理位置带来的交换和控制优势[22]。

21世纪初,伴随着复杂性科学的发展,考古学家开始把复杂网络的视角投射到考古学材料中。根据梅拉妮·米切尔(Melanie Mitchell)的定义,复杂系统为“一个没有中央控制和简单操作规则的大型网络系统,导致了复杂的集体行为,复杂的信息处理,并通过学习或进化而适应”[23]。例如,白蚁建造的宏大复杂的土堆,有些城市,甚至贫民窟的出现,没有任何自上而下的规划,而是仅仅通过个体的主观愿望和行动造就了非常复杂的系统。复杂性科学的研究方法主要是通过模拟现实中的复杂系统,识别和解释自组织(selforganizing)的涌现(emergence)。显而易见,这种为了理解现代社会的复杂性而发展出来的模型对于考古学家理解古代世界同样适用,考古学家迅速看到了这些模型的潜力。以亚历山大·本特利(R.Alexander Bentley)和赫伯特·马施纳(Herbert D.G.Maschner)在2003年发表的论文集《复杂系统与考古学》[24]为标志,利用“小世界”“无标度”“能动性(agency)”等主要来自复杂性科学模型的考古学研究正在持续增加。菲奥娜·科沃德(Fiona Coward)在对于旧石器时代晚期到新石器时代早期的近东地区复杂社会互动的研究中,结合了社会网络分析与小世界网络结构,她认为这些不同时代的遗址似乎朝着一个小世界的现象发展[25]。瑟伦·辛德贝克(Søren M.Sindbæk)借助小世界和无标度网络的特点,探索维京时代早期斯堪的纳维亚半岛南部(South Scandinavia)遗址的交流和商业圈。他认为,当地聚落群已经形成一个无标度网络,并暗示在维京时代可能同高度全球化的当代一样存在小世界结构[26]。除了以上直接采取复杂网络模型的案例,安娜·科勒(Anna Collar)对罗马帝国宗教创新的研究,给我们展示了在特定考古学背景下,如何更加灵活地采用复杂网络的视角[27]。她利用碑刻材料搭建了一个自下而上的模型,探索推动宗教变革的个人所构建的社会网络如何上升到群体层面。需要注意的是,对于考古学家来说,来自社会网络分析与复杂性网络的方法之间并非不可沟通,恰恰相反,将社会网络分析和复杂网络结合起来,正是当前网络分析的一个新取向,加拿大考古学家肖恩·格雷厄姆(Shawn Graham)在这个方面做出了非常优秀的成果[28]。

随着相关理论的逐步成熟和实践层面的扩展,这一领域已经显现出一种类似“新兴学科”的面貌。

1.卡尔·纳佩特(Carl Knappett)在2011年出版了《互动的考古学》一书[29],对当前考古学网络分析进行了理论概念的阐述和回顾,也清晰地展示了社会网络、实践理论、物质性等概念是如何相互交织的。

2.网络分析已经被运用到多种类型的考古学问题上,包括新技术的传播、宗教或社会运动、身份认同、移民、政治集权和等级分化[30]。

3.出现了几个大型的跨学科学术团体[31],致力于采用网络分析视角处理考古学材料和数据。这些学术团体也存在一定程度上的地域差异:基于复杂性的网络方法在欧洲影响很大,而北美考古学家明显更偏爱社会网络分析[32]。

4.讨论经验与实证、行动者网络理论(actor network theory)与社会网络分析、空间与社会等关系的会议在增多,多个期刊已经出版了相关的专刊[33]。

5.批评和反思的声音已经出现,很多考古学家已经开始改良暴露出的弱点[34]。

近十年来,应用网络分析的考古学研究,在地域、时空和主题上展现了广泛的多样性。除了小世界等为人们所熟知的模型之外,基于其他复杂性科学方法或关于网络的社会学理论在考古学中的应用正在持续增加;另外,出现了为解决考古学问题而设计的原始模型、发展考古学专门方法的成果。考古学家不再被动获取,而是在与计算机科学家、物理学家、社会学家等其他学科的合作中发展新方法,积极地为整个网络科学作出贡献。

二、研究策略和主要优势:一种启发式的工具

传播和迁移是文化历史考古学中关于文化变迁的一个最基本的假设,当探索区域交流互动时,它总是要求考古学家利用仅存的物质材料在文化分布图中划定文化边界、确定交互区域的大小和传播的固定方向。换句话说,在文化历史考古学中,区域交流被认为是“辐射的”。然而,我们取得的考古学材料却是基于点的,这些考古材料所构建起来的“互动区域”在多大程度上可信,是值得商榷的。

网络分析恰恰可以避免此类问题。网络分析本质上是基于节点的方法,若从探索考古学数据结构这种研究取向来说,不需要类似文化历史考古学的额外预设[35]。节点之间的联系没有固定的方向,不需要根据物质材料划分出边界和区域。最重要的是,网络分析作为一种研究范式,没有一个唯一的理论体系,它允许各种不同的理论视角对考古学研究进行设计[36],也适合于从定量到定性,从科学视角到哲学视角,从微观到宏观,从当代群体到过去行为等各种不同维度去探索,这给了考古学家相当大的灵活性。

节点和链接构成了网络分析的底层架构。首先,我们认为作为节点的各个实体,如技术、遗物、个人或群体、遗址或岛屿相互间的关系对于理解过去的行为至关重要。根据所研究的问题,几乎任何事物都可以视作节点。第二,实体之间的关系是多样化的,如文献记录中的相关性、空间距离相近性、遗存形态的相似性、道路、河流、同盟等,关系可以定向和赋值。通过节点和链接,网络分析可以把多个实体和关系纳入同一个研究框架下,分析这些实体的分布模式,并探索其关系的影响[37]。考古学家利用网络分析研究考古学问题的过程,事实上就是网络建模过程。图一展示了这一过程的两个关键阶段[38]。

图一// 网络模型的抽象过程

网络分析要求考古学家首先把他们所研究的现象抽象为网络概念,然后把这些概念用网络数据形式来表示。其中,过去的现象经历了两个重要的阶段,即抽象过程和表示过程。也就是说,抽象化后的网络与过去的现象之间并不是一对一的关系,前者是对过去现象的一个简化[39]。后续建立在网络数据之上的考古学解释,也依赖于考古学家抽象过程中所用的基本概念。因此,考古学家必须对这两个重要阶段做出详细的说明:在抽象过程中,想要研究的古代现象是如何转化为节点、链接及其组合而成的网络数据的;在表达过程中,节点和链接是如何确定的。当这两个过程中的定义模棱两可,或具有多重含义,或随着时间或空间改变其性质,后续的研究将困难重重。

以彼得·佩里格林(Peter Peregrine)在1991年对卡霍基亚(Cahokia)中心地位的探索为例[40],网络分析的研究策略如下。

1.考古学现象:1050—1250年期间,卡霍基亚一直是密西西比平原最主要的人口中心,控制物品交换是产生和维持其中心地位的重要原因。

2.概念化:卡霍基亚的居民控制了多个方向上的物品交换,应位于最便于控制河运网络的地方。

3.数据表示:节点为河流的起点和终点,链接为河流本身。

4.方法/工具:标准化的社会网络分析度量,包括度中心度(degree centrality)、中间性中心度(betweenness centrality)、亲密性中心度(closeness centrality)[41]和作者创建的度量(地理亲密性、地理中心度)。

5.形象化:用直线和点构成简单的河流网络拓扑图。

6.结论:5个度量相互配合,共同显示卡霍基亚在河流位置上的中心性。

陆青玉把考古学社会网络分析的步骤细化为7个,分别是:建立数据集、数据预处理、数据导入、数据分析、数据可视化、网络解读、结论[42],为具体应用提供了更为细致的指导。

在上述案例中,网络提供了一个抽象化“关系”,用以定量分析遗址中心性的框架。那么,网络的力量仅仅限于一种数学方法吗?答案当然是否定的,网络的潜力远不止于此。最重要的,网络分析作为一种启发式的工具,给考古学家提供了深入探索关系的强大视角。卡尔·纳佩特在《互动的考古学》中总结了网络视角的几个优势[43],在最近的论述中又加以深化[44],笔者将其总结为以下几点。

1.理论视角的多样性:网络分析不存在固有的理论视角,实践、马克思主义、人类行为生态学、复杂化和纠缠理论等理论都已经运用到网络分析的考古学实践[45]。

2.社会和物理空间上的灵活性:链接可以是物理空间上的,也可以是关系的(社会空间)。尽管在早年间,网络分析注重解决的是关系层面的联系,但是最近源于复杂性科学的网络也发展出了一些真正解决地理空间问题的方法[46]。

3.跨越尺度的优势:网络可以弥合微观、中观、宏观之间的裂隙,可以在不同尺度间相互作用。

4.跨静态和动态的时间维度:有些网络关注静态分布模式,有些复杂网络也可进行动态模拟。

5.在行动者网络理论中,人和物地位的对等性:网络可以是异构的,即可以由各种类别的节点组成,认识到非人类主体在网络分析中起到的重要作用是理解网络结构和功能的要点之一。

三、案例分析:探索或建模

比起网络能起到什么作用,也许我们更关心网络是怎么发挥作用的。一般来说,网络分析在考古学研究中的应用分为两个面向:一是将网络作为一种探索性的方法,分析考古数据所呈现的结构,用可视化、计算指标等方法来提取数据中隐藏的信息;二是将网络作为一种实证手段,通过对一些理论或者人类学假说建模,进行一定程度上的考古学验证[47]。前者采用静态的社会网络分析较多,而后者则侧重对复杂性科学的借鉴和吸收。本文以西地中海地区黑曜岩流通路线的重建为例[48],说明利用网络分析如何探索考古学数据结构。

1.利用社会网络分析,探索新石器时代的撒丁岛(Sardinia)黑曜岩流通,重建早期航海路线

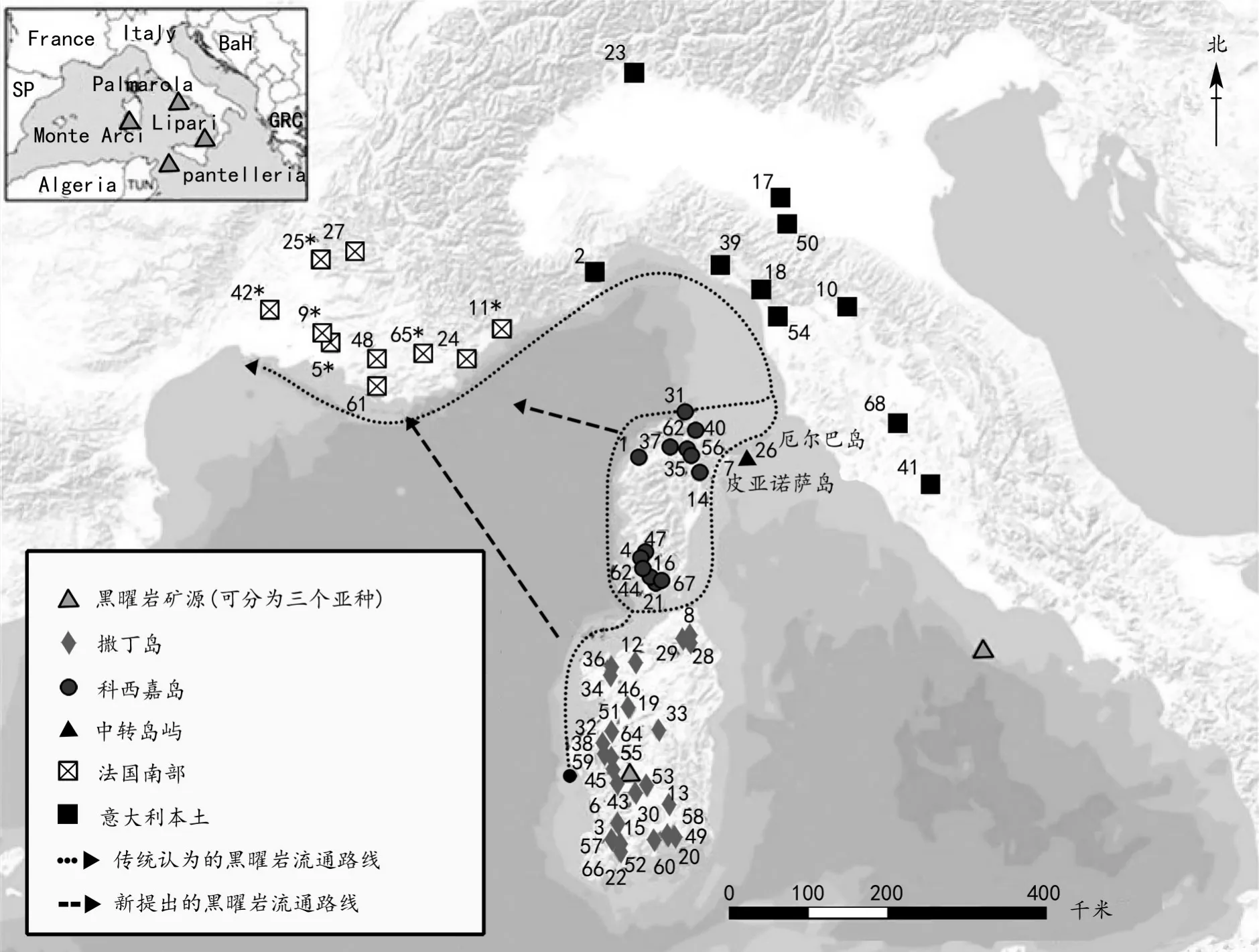

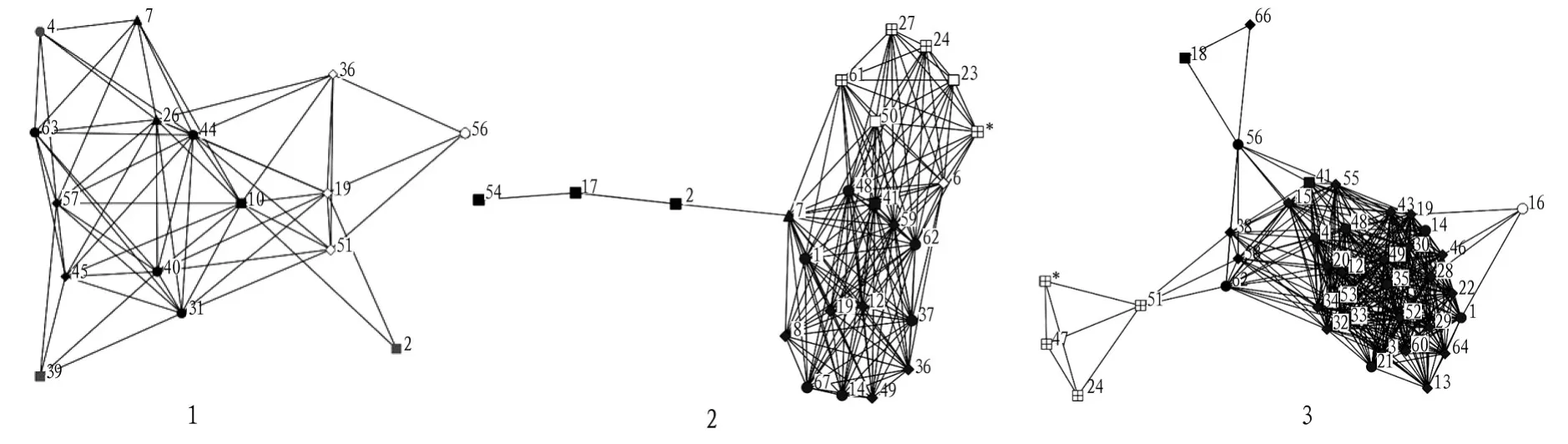

公元前6000年开始,随着农业人群在撒丁岛的定居,黑曜岩石器在撒丁岛、科西嘉岛(Corsica)及法国南部开始出现,围绕它的开采与利用形成了西地中海地区互动交流圈。关于地中海西部海域航海活动的观点认为,撒丁岛和科西嘉岛与欧洲大陆之间的文化互动是间接的,水手们从撒丁岛出发,通过意大利西北海岸附近的托斯卡纳群岛(Tuscan Archipelago),把诸如厄尔巴岛(Elba Island)和皮亚诺萨岛(Pianosa Island)等岛屿作为中转,最终沿海岸线进入了法国南部(图二、三)。这个假定的逻辑在于,史前的航海者希望避免相对来说更危险的宽阔海面的航行。

图二// 西地中海黑曜岩矿源及有黑曜岩石器出土的遗址分布

图三// 西地中海地区黑曜岩来源相似性网络的变化

作者希望从黑曜岩石器来源的数据对这个观点进行重新审视,探明从撒丁岛和科西嘉岛到欧洲大陆的黑曜岩石器流通中,意大利北部的遗址是否真正起到了中转作用。由于黑曜岩特殊的化学特征,使其具有很强的溯源性,作者将黑曜岩消费模式的相似性,抽象成了遗址之间人群频繁互动的可能性。根据西地中海地区遗址的黑曜岩来源构成比例,利用Brainerd Robinson遗存相似性系数[49],分三个时段计算每两个遗址之间的相似性指数,形成以遗址作为节点,相似性指数作为链接的网络图。使每个节点保持最小边数为前提,定义链接的最小阈值。相似性指数在该阈值之上的链接,定义为存在,反之则不存在。

作者发现,公元前6000年到公元前4000年的黑曜岩流通,展示了从一个相对同质的相似性网络向一个多方联系的异质网络的转变。有趣的是,网络图的变化显示:在公元前5000年,撒丁岛和科西嘉岛的黑曜岩资源选择与法国南部的联系更为紧密,意大利中北部的遗址明显独立。说明在此时,西地中海地区的航海者已经有能力穿越200公里的宽阔海域,把黑曜岩资源从产地带回法国南部,此结论直接冲击了前述“中转岛屿”的推论。在公元前4000年的黑曜岩资源网络图上,可以分辨出两种特殊的遗址群:第一个是法国南部遗址群,其外部联系只通过Terres Longues遗址(序号61)联系到撒丁岛和科西嘉岛,这暗示了该遗址可能为法国南部黑曜岩的再分配中心,第二个群体包括托斯卡纳群岛的Grotta all’Onda遗址(序号18),它与意大利本土的遗址相隔绝,却与科西嘉岛和撒丁岛的两个遗址相联系,显示出该遗址的特殊之处。

这是一个探索考古学数据结构特征的典型案例,在这个研究中,网络分析帮助考古学家清晰展示了描述性分析很难得到的一些关键信息,网络的可视化优势由此体现。以上述研究为代表,说明探索物质遗存的分布特征是网络分析应用于考古学研究的一个重要领域,这些物质遗存包括但不限于人工制品、建筑遗存、丧葬遗存等。各种类型的物质遗存以不同的形式参与到考古学网络的建构中,如基于陶器、石器[50]来源的分析,基于手工艺技术风格的分析[51]、关于身份标识的分析[52]等。除了物质网络之外,网络分析的另外一个着力点在于空间。空间网络分析主要关注遗址之间的通视性网络[53]、遗址之间或者遗址内部的交通网络[54]、地区河流网络[55],以及把空间网络比拟为社会网络的尝试和实践,有些空间网络也作为与其他空间或社会网络数据进行比较的空模型[56]。

总的来说,物质网络和空间网络的构建一般在于探索考古学数据结构,而接下来,笔者会详述赫伯特·马施纳(Herbert D.G.Maschner)等人对北太平洋地区社会不平等的研究[57],阐明如何利用复杂网络思维对人类学假说建模和验证。

2.北太平洋地区家庭等级的幂律分布

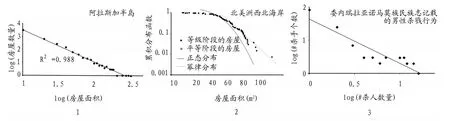

迈克尔·迪特勒(Michael Dietler)[58]和布赖恩·海登(Brian Hayden)[59]认为,一个人在交换网络中的有利地位和良好的关系使他更容易获得广泛的网络联系,并享受由此带来的好处。在此基础上,约翰·博德利(John H.Bodley)提出了“权力—贵族假说(power⁃elite hypothesis)”[60],即社会经济增长过程是由贵族主导的,社会权力的集中和文化规模的增长相伴而行,也就是“富者越富”。这个假说表明在不同的社会规模中,社会等级或地位存在幂律分布[61]的特征。

本特利和马施纳希望使用房屋规模为标准,考虑北太平洋地区的不平等现象是否符合幂律分布,主要策略是通过观察各主体之间的竞争是否形成了一个无标度网络,是否存在一些家庭或个人占据了系统的有利地位,实现了权力和地位集中。该项目把阿拉斯加半岛(Alaska Peninsula)、北美洲西北海岸(Northwest Coast)的房屋数量和大小以及委内瑞拉亚诺马莫族(Yanomamö)男性杀人的数量分别进行相关性分析(图四)[62],分析显示,只有少数家庭成长为大家庭,其余的家庭维持在与平等主义社会相似的水平,或者只是略大于平等主义社会;少数个人在社会竞争中也会占据突出地位。因此,虽然主体或有规模上的差异(村镇、家庭、个人),但主体之间竞争关系构成了一个无标度网络,在各种主体组成的大型交互网络中作为关键节点的个人、房屋或村庄会以高于网络中其他节点的速率获得收益。

图四// 北太平洋地区家庭等级的幂律分布图

上述研究把权力—贵族假说构建成为一个社会竞争的无标度网络模型,并用北太平洋地区的房屋大小和亚诺马莫民族志材料的数据进行了考古学上的验证,是假说—建模—验证式分析策略的一个典型案例。需要注意的是,一些现成的复杂网络模型不能被不假思索地推断为考古数据的结构,识别网络结构与解释它在很大程度上是两件事。正如本特利所指出的,识别出考古数据的幂律分布基本没有意义,重要的是理解是什么造成了幂律分布和这样的分布意味着什么[63]。因此,考古学家应该在那些流行的网络模型之外走得更远。

四、批评和展望:面向中国考古学的网络分析

正如上文提到的,基于网络分析的研究大部分属于过程式的研究。而在后过程思潮大行其道的当代考古学界,对网络分析的诘难也很容易理解——用节点和链接构建的关系模型似乎过于形式化或僵化,对能动性没有足够的关注,容易陷入“结构”决定一切的窠臼。但是最近,有相当多的网络方法开始关注网络主体的能动性,随着结构与能动性融合得越来越紧密,网络分析受到诟病的现状正在慢慢改变[64]。

另外,一些学者认为,现实世界的特征是“混乱(messiness)”或“纠缠(entanglements)”[65],相比框架式的数学方法(网络分析),一种类似于流体的拓扑结构可能更贴合现实中社会互动的复杂多样[66]。然而遗憾的是,当考古学家利用网络分析来解决一系列具体问题时,后者暂时还只是一个“天才的幻觉”。无论现实的物质世界有多混乱,解决问题都需要方法论。考古学家当然不应该期望网络模型能够捕获系统的全部复杂性,但是大量可替代的网络模型存在,可能适用于不同的考古背景,模拟各种不同的行为,给了考古学家非常大的选择余地。

再者,目前网络方法的采用或发展很少被特定的考古学问题所驱动,囿于一个非常狭窄的方法论范围之内,在某些情况下,这些模型和技术已经导致了相当模式化的解释过程[67]。如果考古学家被一些流行的网络模型所操控,实际上会削弱网络对考古学材料的解释力。因此,重新审视网络科学的学术史,了解网络模型的多样性,运用特定的考古研究问题来驱动,发展网络方法,建立多学科团队,考古学才能真正在网络领域实现价值。

当前,网络分析在欧洲和北美的考古学界已经日渐成熟,笔者认为这种方法能为中国考古学注入新的活力,甚至可以成为检视过程与后过程理论建设的切入点。首先,正如上文所提到的,网络分析甚至可以称为一种“一般性”科学,它的灵活性使它在中国的考古材料上,不存在“水土不服”的问题;其次,中国考古学界从未真正卷入过程与后过程的理论旋涡,作为一种灵活的适用性工具,它能让我们在解决问题的过程中,更为理性地看待这些“理论的缠斗”;最后,中国卷帙浩繁、丰富翔实的历史文献也是一个利用网络分析考察互动关系的宝库。历史文献中对于个人、集体、民族、国家之间关系的描述,对于道路、水网、地产、贡赋等的记录,都可以成为网络的节点和链接。通过重建历史过程中的结构,发现湮没掉的历史讯息,也是历史阶段考古学新的突破点之一。

但是众多困难也摆在我们面前:网络分析一定程度上基于数学的定量分析,由于学科之间的壁垒,无论是在考古学的人才培养,还是多学科团队的建设中,来自数学或网络科学背景的学者都屈指可数,对网络分析具体方法及其原理的懵懂使得推进此类项目颇为困难。另外,运用网络分析较为成熟的案例一般来自于区域层级,即大范围的互动关系考察,这种项目的开展需要信息完备的大型数据库作支撑。而在当今中国考古工作中,这种区域层级的数据库建设处于刚刚起步的阶段,早年间的发掘存在信息缺失、记录不规范等问题,如今基于基建的田野工作选址随机且限制颇多,都是阻碍网络分析运用的实际困难。然而正如本文一再强调的,网络分析灵活多变且充满适应性,材料的限制并不能抹杀其应用的可能性[68]。在具体的问题导向下,建立规范的小型考古学数据库,设计一些精致的小范围案例,可能是当前网络分析在中国考古学中的破局之法。

(感谢复旦大学文博系陈淳教授、张萌博士,西北大学丝绸之路研究院万翔副教授,山东大学历史文化学院陈雪香教授、陆青玉博士,中国社会科学院考古研究所许宏研究员对本文的指导和帮助。谨致谢忱!)