抑郁倾向对劳动收入的影响

张晓明 向迪 刘生龙

摘 要:本文采用2010年中国家庭调查数据实证检验了居民抑郁倾向对劳动收入的影响,结果表明抑郁倾向能显著降低居民的劳动收入,对个人就业产生负向影响。为克服个人精神状况与收入之间的反向因果关系所导致的内生性问题,本文使用机器学习方法筛选工具变量,使得工具变量估计结果相比于传统方法更加精确,进一步验证了抑郁倾向对个人劳动收入的负向影响。异质性分析表明男性个体、位于农村地区的个体、青年个体受到抑郁倾向的影响更为严重,收入下降程度更为显著,而受教育程度的提高则能够在一定程度上减少抑郁倾向给收入带来的负面影响。机制分析表明,抑郁倾向通过抑制个人的社交能力与社交意愿、损害个人的劳动能力等方式来影响个人的劳动参与和劳动收入。

关键词:机器学习;劳动收入;工具变量;抑郁倾向

健康作为人力资本的重要组成部分(Mushkin,1962),对人们的劳动和生产行为有着重要的影响。随着经济的高速发展和医疗技术水平的显著提高,人们的生理健康状况已经得到快速改善,2016年世界新生儿健康预期寿命已增至63.3岁,中国新生儿健康预期寿命增至68.7岁(WHO, 2019)。然而,与乐观的生理健康前景相对应的,是人们在快节奏的现代生活中越来越突显出的心理健康问题,尤其是抑郁症问题。2017年WHO统计数据显示,全球已有超过3亿人患有抑郁症,相当于世界总人口的4.4%,并且这一数字仍在不断增加,其中中国抑郁症患者约占世界比重的1/5。为了推进健康中国建设,提高人民健康水平,中共中央、国务院于2016年10月25日印发实施《“健康中国2030”规划纲要》(简称“纲要”)。“纲要”中指出健康是促进人的全面发展的必然要求,是经济社会发展的基础条件。在促进心理健康工作方面,要加强对抑郁症、焦虑症等常见精神障碍和心理行为问题的干预,加大对重点人群心理问题早期发现和及时干预力度。

目前学界的相关研究表明,由抑郁症带来的身心健康和寿命的损伤会缩短患者的工作时间,降低工作能力及工作效率,进而抑制患者的劳动参与行为,降低患者的劳动收入(Ettner et.al,1997;Frijters et.al, 2010)。此外,抑郁症作为一种疾病,不仅不利于人力资本的积累,减少劳动力市场上的劳动供给,同时还会引发治疗费用以及间接费用等经济损失。由此可见,关注心理疾病对个人和社会带来的经济影响是十分重要的。

然而,目前针对抑郁症对个人和社会的影响的研究多以发达国家为研究对象,对发展中国家的研究较少,国内关于心理健康状况对经济效益的影响研究也相对较为缺乏。基于此,本文采用CFPS2010数据,从微观个体的角度出发,研究抑郁倾向对个人收入的影响,尤其是对劳动收入的影响,从而对相关领域的研究进行补充。此外,由于个人劳动收入与心理健康之间存在较强的反向因果关系(Hollingshead and Redlich, 2007),为克服内生性问题,本文采用工具变量法,并利用LASSO回归挑选对于个人抑郁倾向影响程度较大的变量作为工具变量,克服了传统方法通过先验观念而非科学方法构造工具变量的弊端,提升了模型的拟合效果,从而提高了研究结论的准确性和科学性。

本文后续部分的结构安排如下:第二部分介绍已有相关文献的研究进展,第三部分介绍本研究采用的实证策略与描述性统计结果,第四部分介绍本文的主要实证结果,包括基本模型回归结果、工具变量回归结果、LASSO回归结果和异质性分析结果,第五部分为研究结论。

一、文献综述

本文的研究主要与两类文献相关,一类是分析心理健康状况对个人劳动收入影响的研究,另一类是利用机器学习方法改善传统计量方法,将机器学习用于辅助实证分析的相关研究。首先,心理健康与劳动收入相互关系的研究由来已久。早期的文献集中于研究心理疾病与收入之间的反向相关性,这类文献的研究表明在收入较低的群体中,产生心理健康问题的风险更高,贫困人群的心理疾病发病率相对高于非贫困人群(Hollingshead and Redlich, 2007;Holzer et.al, 1986; Bruce et.al, 1991)。近年来,随着研究方法和技术的不断提高和丰富,越来越多的文献侧重于考察心理健康对个人和社会的影响。具体来说,Ettner et.al(1997)指出心理疾病使得男性和女性的就业率降低了11%左右,并主要通过工资效应减少了个人收入。其次,心理疾病显著缩短了人们的劳动时间,从而带来了收入上的损失。已有研究表明,重度抑郁症患病员工每年会损失27.2个工作日(Kessler,et.al,2006)。此外,在持久收入方面,与心理健康的人群相比,患有心理疾病的人群提前退休的风险更高(Doshi et al., 2008),平均来说,抑郁症患者的退休年龄比没有抑郁症的人要少1.5岁(Karpansalo et.al, 2005),这就使得心理疾病患者的持久收入要相对低于心理健康的群体。

在研究方法上,利用工具变量分离心理健康对劳动收入的影响是学者们常用的方法。现有文献中所使用的工具变量可以概括为以下三类:第一类是以研究对象过去的经历或者精神状况,作为研究对象当期心理健康状况的工具变量,考察其对研究对象当期的收入及劳动供给的影响。此类工具变量包括:童年时期患有心理疾病的经历(Ettner et al., 1997;Chatterji et al., 2007),在接受调查前三个月的心理健康状况(Hamilton et al., 1997),前期的抑郁倾向(高晶晶等,2018)。第二类是以研究对象的父母、亲朋好友的健康状况及经历,作为研究对象自身心理状况的工具变量进行研究。此类工具变量包括:父母的心理疾病史(Ettner et al., 1997;Marcotte et al., 2000),过去一年是否有亲密朋友去世(Frijters et.al ,2010)。第三类是与研究对象的心理状况有关,但不影响其收入和劳动供给的社会和自身因素。此类工具变量包括:宗教信仰(Alexandre and French, 2001;Chatterji et al., 2007),社会支持(Hamilton et al., 1997;Alexandre and French, 2001;Ojeda et al., 2009),体育锻炼频率和压力事件(Hamilton et al., 1997)。此外,在心理学上,居住流动性已被视为一种紧张的生活事件(Raviv et al.,1990),威胁到儿童的自我概念和自尊(Hendershott, 1989)。不仅如此,住宅的流动性还会导致焦虑、兴奋和孤独,以及较低的长期幸福感,而积极价值刺激的消除会导致紧张和攻击性(Agnew, 1992;Oishi and Talhelm, 2012)。上述文獻表明,童年时的搬家经历对个人心理健康状况具有一定的影响,因此,本文将童年时期是否有过搬家经历也作为了一个工具变量进行研究。

除了上述的相关研究外,近年来机器学习方法由于其具有较强的预测性能和泛化性能,被越来越多地应用于计量经济学领域进行实证分析和模型预测。Chernozhukov(2015)使用监督学习中的LASSO算法来选择对于影响结果变量的最重要的协变量进行控制以得到有效的估计结果。Mullainathan和Spiess(2017)通过对现有的机器学习算法进行介绍,指出其可以被应用于工具变量第一阶段的回归估计中,提高工具变量对被解释变量的估计能力,从而解决弱工具变量问题。Athey和Wager(2019)利用监督学习中的随机森林方法,即通过有放回的随机抽样方式,在每次选择一定数量协变量的情况下构造不同的模型树,从而实现对平均处理效应的估计,并且对从不同的模型树中得到的结果进行加和取平均值,即得到政策的平均处理效应异质性的估计。Doudchenko和Imbens(2016)将机器学习中的LASSO算法应用于双重差分过程中,不仅帮助筛选出重要的协变量,并且与合成控制法相结合,为处理组的每个单元从对照组中选出与之在协变量方面相匹配的最佳单元组合,通过加权方式构造与处理组最相似的单元集合。作者利用该方法对三篇双重差分法的经典文献研究结果进行了重新计算,并发现使用机器学习方法能够最大限度控制处理组与对照组之间的不平衡性,从而改善了估计结果。Shi et.al.(2020)利用LASSO算法筛选出对于家庭直接碳排放和间接碳排放最重要的影响因素,并指出这种关注“影响大小”而非仅仅关注“是否影响”的结果更有助于为政策制定者提供参考。Belloni(2012)利用LASSO方法筛选出对于法官判决影响程度最大的个人特征变量作为工具变量,显著改善了工具变量估计性能,提高了工具变量估计结果的准确性和可靠性。

综上,尽管现有文献关于健康对个人劳动收入的影响已有较多讨论,但仍然存在着一些不足,主要表现为:第一,目前国内将健康作为人力资本,考察健康与收入和劳动参与之间的实证关系的研究大多是从生理健康的角度进行,或者只将心理健康作为健康评价指标体系的一个维度加以考察,表明了健康对收入增长以及劳动参与具有正面作用,而直接研究心理健康或者抑郁症对收入及劳动参与影响情况的文献相对较少。第二,虽然利用工具变量能在一定程度上缓解由心理健康和收入之间存在的双向因果关系而导致的内生性问题,但是由于影响个人收入的因素众多而且作用机制复杂,传统的计量方法不能很好地将众多影响因素都纳入模型中进行研究,在挑选变量方面也缺乏有效的选择标准,具有一定的主观性,从而会影响模型的拟合效果,降低结果的准确性和可信性。本文在后续的实证检验过程中,通过LASSO回归筛选出对于个人抑郁倾向影响能力最强的变量作为工具变量,相比于传统方法改善了工具变量的估计结果。

二、数据和模型

(一)数据来源

本文所使用的数据来自北京大学社会调查中心的中国家庭跟踪调查(CFPS),该调查反映了中国社会、经济、人口、教育和健康的变迁,为学术研究和公共政策分析提供了可靠的数据来源。CFPS样本覆盖25个省/市/自治区,目标样本规模为16 000户,调查对象包含样本家户中的全部成员。该调查于2010年正式开展访问,经2010年基线调查界定出来的所有基线家庭成员将成为永久追踪对象。由于2010年基线调查中保留的受访者个人信息较为详细,因此本文使用CFPS2010年调查数据作为样本进行分析。此外,本文研究的重点为抑郁倾向对于劳动收入的影响,因此使用CFPS2010年成人问卷调查数据并排除60岁及以上的老年全体样本数据。

(二)变量设定

本文的被解释变量为个人收入,使用个人年度总收入的自然对数形式表示,为了排除极端值对回归结果可能造成的影响,本文在1%和99%水平上对样本进行缩尾处理,以保证回归结果具有良好的可靠性。

本文的核心解释变量为受访者的抑郁得分,CFPS2010调查问卷使用美国流行病调查中心开发的抑郁症量表CES-D簡化量表对居民抑郁状况进行衡量,该量表要求受访者汇报近一个月内抑郁相关症状的发生频率,主要包含六个问题:1.情绪沮丧、郁闷、做什么事都不能振奋;2.精神紧张;3.坐卧不安,难以保持平静;4.感到未来没有希望;5.做任何事都感到困难;6.认为生活没有意义。对于上述六个问题的发生频率分别为:1.几乎每天;2.经常;3.一半时间;4.有一些时候;5.从不。在问卷处理过程中,调查人员将上述抑郁症状依据频率进行打分,并汇报了使用因子分析输出的因子得分作为个人抑郁程度的得分,记为变量fdepression,由于因子得分越小通常意味着抑郁程度越严重,因此本文在回归中对fdepression取相反数得到nfdepression变量,用来表示受访者的抑郁程度,该指标越大则意味着受访者的抑郁程度越严重。

本文的控制变量包括个人背景与家庭背景两部分,其中个人背景包括城乡分类、性别、年龄、民族、教育程度、身体健康状况,家庭背景包括婚姻状况、兄弟姐妹数量、家庭成员数量、子女数量、父母是否健在等变量。在回归中引入上述变量可以控制不同个体之间的差异,实现对核心解释变量的准确估计。

由于在识别抑郁倾向对劳动收入的影响的过程中,存在着较强的双向因果关系,并由此导致OLS估计结果可能存在一定的偏误,因此,本文在借鉴Belloni et al.(2012)文章的基础上,将已有文献中所使用的工具变量全部纳入工具变量第一阶段回归中,并使用LASSO回归进行筛选,保留对于第一阶段结果影响最大的工具变量,在一定程度上提高第一阶段估计值的准确度,从而提升工具变量的估计结果的可靠程度。

本文的机制变量包括受访者的自评人际关系得分,受访者的社交意愿及受访者的运动能力,这些变量能够通过影响受访者的社会关系或者自身劳动能力来影响其收入,其中人际关系得分变量来自问题“您认为自己的人缘有多好”,该问题共有1-5分五个选项,用于受访者汇报自身的人际关系状况,得分越高意味着受访者的自评人际关系越好。受访者的社交意愿通过受访者的社交时长来衡量,如果受访者的社交时长高于平均水平,则认为该受访者拥有更强烈的社交意愿,反之则认为受访者的社交意愿相对较弱。受访者自身的劳动能力通过CFPS2010问卷中关于受访者运动能力的相关问题进行衡量,包括“双手是否能够接触到颈根”“双手是否能够接触到后腰”“坐一段时间后能否马上从椅子上起来”“能否捡起地上的书”四个问题,如果受访者在以上任一问题中的回答结果为“否”,则认为受访者的运动能力存在一定程度的缺陷,反之则认为受访者的运动能力正常。

(三)模型与描述性统计

1. 基本回归模型

3. 主要变量的描述性统计

表1中汇报了本文在回归过程中使用到的主要变量的描述性统计结果。从个体层面来看,本文使用的样本中来自城镇的样本约为46.0%,男性占比为51.3%,汉族比例达到91.1%,受访者的平均年龄在39-40岁之间,教育程度为文盲与高中以上的比例分别为21.4%和23.4%,身体质量指数(Body Mass Index)处于良好状态的个体占比62.4%;从家庭层面来说,受访者的已婚率达到86.9%,兄弟姐妹数量平均为2.77个,家庭成员数量平均为4.32个,子女数量平均为1.47个,父亲健在的比例为59.3%,母亲健在的比例为72.8%。

三、实证结果

(一)基本回归结果

本文首先利用OLS模型实证检验抑郁倾向对于个人收入的影响,并逐步加入控制变量和地区固定效应,得到如表2所示的基本回归结果。表2中的(1)列显示了仅考虑抑郁倾向即CES-D得分的单变量回归结果,(2)列显示了加入控制变量后的回归结果,(3)列显示了同时加入控制变量及地区固定效应后的回归结果。

可以看出,无论是单变量回归还是加入控制变量及地区固定效应后的回归,抑郁倾向对劳动收入都具有显著的负向影响。具体来说,表2的(3)列显示,在控制了性别、年龄等控制变量以及地区固定效应后,抑郁倾向对对数收入的系数为﹣0.07,这意味着抑郁倾向得分每增加1分,对数收入会减少0.07,相当于对数收入的0.02个标准偏移,说明抑郁倾向显著减少了个人劳动收入。但由于低收入在一定程度上会影响到劳动者的生存境况和生活质量、加重劳动者的焦虑情绪和对工作生活的不满意进而引发抑郁倾向,即抑郁倾向与收入之间存在双向因果关系,因而导致基本回归模型结果存在偏差。为解决这一问题,我们在后续的分析中利用LASSO方法构造工具变量,排除收入对抑郁倾向的反向因果干扰。此外,从基本回归结果中还可以看出,控制变量中属于个人背景的性别、年龄、受教育情况和居住地位于城市还是乡村以及属于家庭背景的子女个数也对收入具有显著影响。

除了使用劳动收入作为被解释变量用以识别抑郁倾向的影响外,本文出于回归的稳健性考虑,对被解释变量进行了变量重设。对个人来说,工作是获得劳动收入的最重要的途径,工资也是劳动收入中最重要的部分,因而可以用受访者是否就业作为替代变量,利用Logit模型和Probit模型进行回归分析。相关回归结果如表3所示。表3中(1)列表示Probit模型单变量回归结果,(2)列表示Probit模型中加入控制变量和地区固定效应后的回归结果。第(3)列为Logit模型单变量回归结果,第(4)列为Logit模型中加入控制变量和地区固定效应后的回归结果。从边际效应看出,在两种模型中,抑郁倾向对劳动参与都具有显著的负影响。抑郁得分每增加一分,个人参与劳动的概率将减少0.034,在考虑到控制变量和地区固定效应的影响情况下,个人参与劳动的概率将减少0.026。稳健性检验结果表明抑郁倾向将显著降低个人参与劳动的意愿,因而会对个人收入产生负面影响。这与基本回归模型的结论一致。说明本文的结论具有稳健性,并不随着变量和模型的改变而变化。

(二)内生性问题及识别策略

由于个人情绪状况与收入之间通常存在着较为明显的双向因果關系(罗楚亮,2009;鲁元平、王韬,2010),因此在进行抑郁倾向对于劳动收入的因果识别时面临着潜在的内生性问题。为了解决此类问题,目前相关研究大都使用工具变量法以得到更为准确的估计结果。前述文献综述中对于现有文献中的工具变量进行了概括,指出童年时期患有心理疾病的经历、在接受调查前三个月的心理健康状况、前期的抑郁倾向、父母的心理疾病史、过去一年是否有亲密朋友去世、宗教信仰、社会支持、体育锻炼频率和压力事件等均可被用作个人抑郁状况的工具变量用以衡量。如此众多的工具变量足以说明目前的实证文献中关于工具变量的选择实际上缺乏统一标准。Belloni et al.(2012)在利用机器学习中的LASSO回归进行工具变量选择的时候同样指出,目前实证研究中采用的工具变量大多依靠直觉设立,这种依靠先验的判断而非一定的客观标准来选择工具变量的方法通常无法保证估计结果的准确度。尤其是在存在较多可供选择的工具变量时,一些工具变量的估计结果理应优于另外一些工具变量的估计结果,然而传统的计量经济学方法往往对这些工具变量的有效性缺乏衡量的标准。

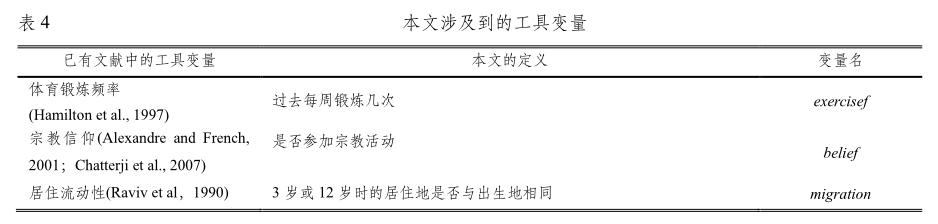

在进行工具变量回归时,本文参考Belloni et al.(2012)的做法,对于第一阶段进行LASSO回归,选择对内生解释变量影响最大的外生变量作为工具变量,以保证本文使用的工具变量具有尽可能好的准确性。具体来说,本文使用的工具变量及相关定义见表4。

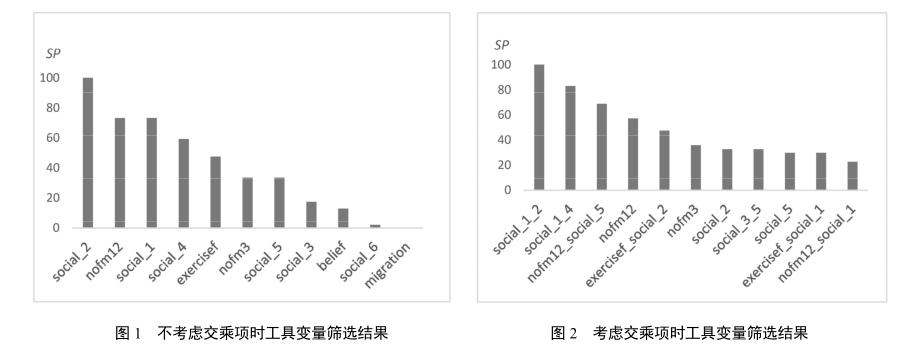

值得一提的是,关于社会支持的定义中,Hamilton et al.(1997)和Ojeda et al.(2009)均提到使用一组相关问题加总的方式来汇总计算社会支持得分,但是计算加总得分的方式忽略了不同问题可能对抑郁倾向的影响能力不同的情况,容易使得工具变量的预测能力下降,因此本文利用LASSO方法直接筛选出其中对于抑郁倾向预测能力最强的变量作为工具变量。此外,由于各解释变量可能并非是与抑郁状况直接相关,而是通过变量间相互作用的方式才对抑郁状况产生影响,因此交互项的引入可以扩大工具变量的选择范围,在较大程度上提高工具变量第一阶段的准确性。图1和图2分别表示了在不考虑交乘项以及考虑交乘项时工具变量筛选的结果。根据前述定义,us值越高,意味着该变量在对抑郁倾向的解释中越重要,因此本文在工具变量回归中分别使用图1和图2中筛选出来的对抑郁倾向解释能力最强的外生变量作为工具变量,相关结果汇报在表5中。

表5中的(1)-(3)列是利用已有文献中的工具变量得到的回归结果,(4)和(5)列则是使用LASSO方法筛选出的工具变量得到的回归结果。从回归结果中可以看出,利用已有文献中的工具变量进行第一阶段回归时Cragg-F值均小于10,存在弱工具变量问题,从而使得第二阶段结构式的估计存在较大的偏差。因此,为了提升工具变量在第一阶段的估计性能,本文使用LASSO方法筛选得到外生变量social_2作为工具变量,得到(4)列的估计结果,可以看出第一阶段的Cragg-F值得到了显著提升,达到40.028,同时第二阶段结构式估计中参数的标准差也大大减小,意味着工具变量估计结果的准确度有较大的提升。此外,(4)列的估计结果也表明在克服内生性问题的情况下,抑郁倾向依然对个人收入存在显著的负向影响。在考虑了对单变量进行工具变量筛选后,本文还使用LASSO方法对表4中的11个外生变量及其两两交乘项共计66个变量进行筛选,得到变量social_1和social_2的交乘项对抑郁倾向的解释能力最强,因此本文使用两者交乘得到的变量social_1_2作为工具变量进行参数估计,所得到的结果汇报在(5)列中。从中可以看出,在使用第一阶段解释能力更强的工具变量后,抑郁倾向对个人收入的影响依然显著为负,而第一阶段的Cragg-F值得到了进一步的提高,达到48.552,同时第二阶段结构式估计中参数的标准差也相对小于(4)列中的估计结果,因此本文后续使用交乘变量social_1_2作為工具变量,进行异质性分析中的参数估计。

(三)异质性分析

在中共中央、国务院于2016年颁布实施的《“健康中国2030”规划纲要》中,明确提出“要坚持共建共享、全民健康……突出解决好妇女儿童、老年人、残疾人、流动人口、低收入人群等重点人群的健康问题”。通常来说,个人背景往往决定了个体受抑郁倾向的影响程度,而了解不同群体对于抑郁问题的敏感程度,有利于更加准确地制定相关政策,用以针对特定人群开展社会保障工作。

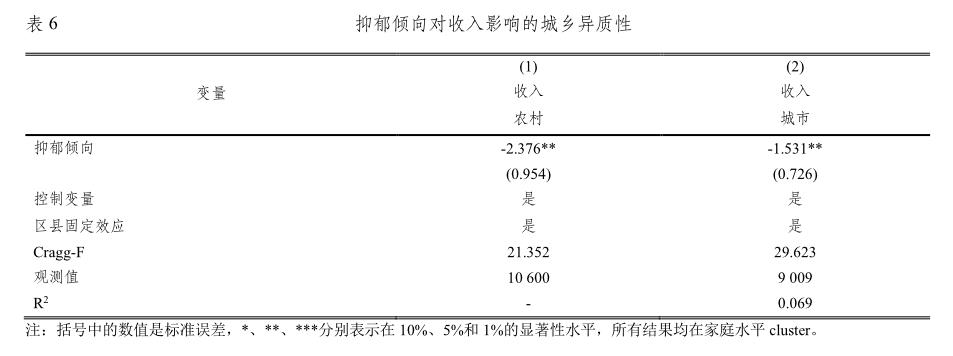

由于生活环境和工作背景不同,城市劳动者与农村劳动者在劳动收入(罗楚亮等,2018;陈浩等,2016)和社会保障等方面存在差异,受心理疾病和抑郁倾向影响的可能性和程度也存在差异。考虑到这一点,本文对抑郁倾向对个人劳动收入的城乡异质性效应进行了检验,表6显示了分析结果。可以看出,无论是城市样本还是农村样本,抑郁倾向对收入均产生显著的负面影响。对于城市样本,抑郁倾向每增加1分,对数收入将减少1.531,相当于对数收入的0.210个标准偏移,而对于农村样本,抑郁倾向每增加1分,对数收入将减少2.376,相当于对数收入的0.326个标准偏移。因此,抑郁倾向对收入的负向影响在农村居民身上更加明显,一个可能的解释是,相对于城市居民,农村居民对于个人的心理健康状况给予的关注更少,当面临心理健康问题时难以通过有效途径减少其对个人生活产生的负面影响,因而会使得其抑郁倾向对收入具有更明显的负面影响。

此外,受“男主外,女主内”的传统观念的影响,在目前的社会劳动分工中,男性从事的工作多为外向型的,需要更多地进入到社会环境中或者与外界建立更多的联系,而女性则更多地承担了照顾家庭的责任,在择业时也会考虑到兼顾家庭的需要。工作属性的不同导致了男性和女性的劳动收入受抑郁倾向的影响存在差异。表7中显示了抑郁倾向对劳动收入影响的性别异质性分析结果。结果显示,抑郁倾向对男性样本的收入具有显著的负面影响,抑郁倾向每增加1分,男性对数收入将减少1.860,相当于对数收入的0.255个标准偏移,而对女性样本的收入的影响则相对较弱,这与高晶晶等学者(2018)的研究结果一致。出现这种现象的原因在于,平均来说,男性要承担养家糊口的重任,比女性承受的工作压力更大,且工作属性决定了男性的社交需求也更大,因此其劳动受抑郁倾向的影响也更显著,所以劳动收入下降更大。

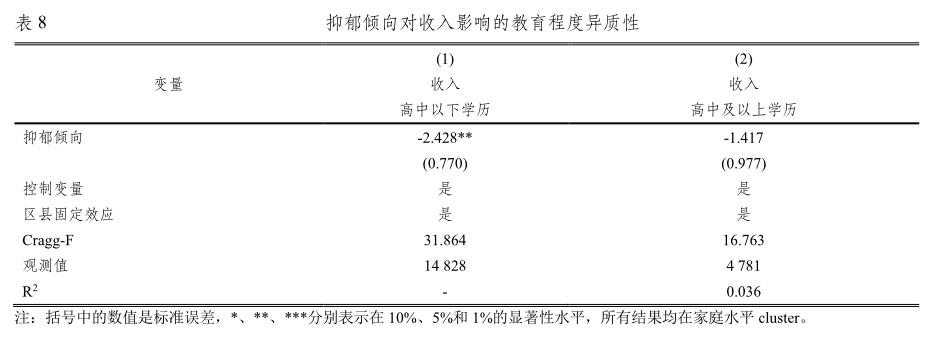

在出现抑郁倾向时及时察觉并采取有效的措施,对避免和缓解抑郁倾向对自身造成的不利影响具有重要作用。而通常情况下,受教育程度越高的劳动者,其知识储备和获取知识的能力相对也越高。抑郁倾向对不同受教育水平的劳动者的影响可能存在差异。同时,受教育程度较高的劳动者,其从事的工作多为脑力劳动,而受教育程度越低的劳动者,其从事的劳动多为体力劳动,抑郁倾向对脑力劳动和体力劳动的影响也可能存在差异。因而本文按照是否具有高中学历,将全体样本分成了高中以下学历和高中及以上两组,考察抑郁倾向对不同受教育水平的劳动者收入的影响的差异。表8显示了分析结果。从结果来看,抑郁倾向对高中以下学历的人群的收入具有显著的负效应,抑郁倾向得分每增加1分,对数收入减少2.428,相当于对数收入的0.333个标准偏移,而抑郁倾向对高中及以上学历人群的收入并无显著影响。上述结果说明抑郁倾向对体力劳动的影响更为显著,且高中及以上学历人群由于受教育程度更高,能够更及时地察觉到自己存在抑郁倾向,并且能够更主动和更有效地采取恰当的措施,如自我排解或者寻求心理医生的帮助等,降低抑郁倾向对个人劳动能力和劳动收入的影响。

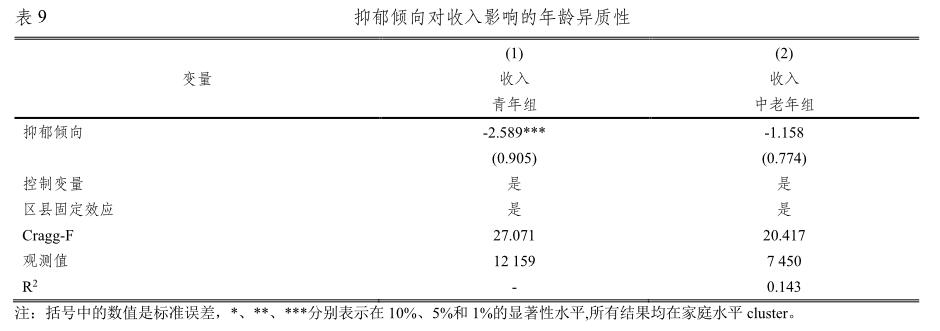

由于不同年龄阶段的劳动者成长环境不同、在社会劳动中的分工不同,因此受抑郁倾向的影响应当也会存在差异。面对抑郁症人群逐渐向低龄化发展的趋势,分析其对不同年龄段群体的劳动收入影响具有十分重要的意义。本文以44岁为分界线,将全样本分为44岁及以下的青年组和44岁以上的中老年组,考察了抑郁倾向对不同年龄阶段的劳动者收入的影响,如表9所示。抑郁倾向对年龄在44岁及以下的青年组具有显著的负面效应,抑郁倾向得分每增加1分,对数收入减少2.589,相当于对数收入的0.355个标准偏移,而对年龄在44岁以上的中老年组则没有显著的影响。这可能是因为与父辈相比,青年一代虽然拥有优越的生活条件和成长环境,但在急速变迁的时代其面临的风险和不确定性也随之增加,在难以形成有效舒缓机制的情况下,其受抑郁倾向的影响更为显著。

(四)机制分析

已有的研究结果表明,抑郁倾向主要通过两种途径影响个人劳动收入:其一,抑郁倾向作为一种心理疾病,会对患者的精神状况及身体状况产生影响。由心理健康问题导致的缺勤会影响员工的工作进展和工作质量,长期欠佳的精神状况也会影响员工的工作能力和处理日常事务的能力,降低员工的决策能力和沟通能力,从而导致效率损失,并导致劳动收入下降(Lerner et.al, 2005; Goetzel et.al, 2002; Evans-Lacko, 2016)。其二,抑郁倾向会导致心情沮丧,加深对现实生活的失望和不满,降低患者的社交意愿和能力,并通过影响患者的社交关系进而影响患者的劳动供给行为与劳动收入(Mullahy and Sindelar, 1993;Souvik B. et.al, 2017)。

为进一步考察和验证抑郁倾向对个人劳动收入的影响机制,在参考已有研究的基础上,本文选用了受访者的自评人际关系得分、受访者的社交意愿及受访者的运动能力三个变量作为机制变量进行回归分析。其中,自评人际关系得分、社交意愿可通过影响受访者的社交关系网络和所拥有的社会资本状况来影响受访者的劳动收入,受访者的运动能力则直接通过影响受访者的劳动能力来影响其收入。

表10的(1)列顯示了抑郁倾向对受访者自评人际关系得分的回归结果。(2)列显示了抑郁倾向对受访者社交意愿的回归结果,(3)列显示了抑郁倾向对受访者运动能力的回归结果。可以看出,抑郁倾向与受访者的自评人际关系得分、社交意愿具有显著的负相关关系,与缺乏运动能力具有显著的正相关关系。说明抑郁倾向越高,受访者的自评人际关系得分越低,社交意愿也越低,而运动能力的受损程度也越高。由于抑郁倾向会使得人们对自身及他人抱有消极态度,加深自卑感及对人际交往的恐惧感,从而影响人们的社交关系网络以及社会资本的形成与积累,同时,当抑郁倾向加重时会影响到人们的身体机能,从而降低人们的运动和劳动能力。在上述社会资本与劳动能力受到双重损害的情况下,抑郁倾向会使得个人的劳动收入出现显著下降。此外,从回归结果的显著性水平还可以看出,抑郁倾向对自评人际关系得分和运动能力的影响都在1%的水平上显著,而对社交意愿的影响只在10%的水平上显著,说明相比于社交意愿,抑郁倾向影响人们的人际关系和运动能力进而影响到劳动收入是更为主要和显著的传导机制。

四、结 论

运用2010年中国家庭追踪调查数据,本文就抑郁倾向对劳动收入的影响展开研究,以便更精确地了解和把握当下日益突出的抑郁症问题对个人和社会产生的影响。结果显示,抑郁倾向显著地降低了个人的劳动收入。同时,在使用劳动参与替代劳动收入运用Proit和Logit两种模型进行稳健性检验时,结果与基本回归结果一致,即抑郁倾向显著降低了个人的劳动参与状况,说明本文的研究结论不随解释变量和模型设定的变化而改变。此外,为了克服劳动收入与抑郁倾向之间潜在的双向因果关系带来的内生性问题,本文使用LASSO回归方法筛选工具变量,相比于传统的工具变量法得到了更为准确、精确度更高的因果识别结果。在异质性分析方面,本文从城乡、性别、年龄和受教育情况四个方面来讨论,从而保证本文的结果能够对抑郁倾向的异质性效应得到比较全面的探索。从城乡差异来看,抑郁倾向城乡居民的收入的影响都显著为负,但对农村居民的影响程度更大。从性别差异来看,抑郁倾向对男性收入的影响显著为负,而对女性收入的影响则相对较小。从年龄差异来看,抑郁倾向对青年群体收入的影响显著为负,对中老年群体收入的影响并不显著。从受教育情况差异来看,抑郁倾向对高中以下的低学历群体具有显著的影响,而对高中及以上学历的相对高学历群体并没有显著的影响。出现上述差异的原因主要是,不同类型的个体所面临的压力、成长环境和承受能力、社交需求状况以及缓解和控制抑郁倾向方面的能力存在差异,从而导致了抑郁倾向对个体收入的影响程度存在着一定的差别。

综上,在中国经济高速增长的过程中,心理健康状况仍然对个人的劳动参与和工作收入产生着明显的影响。在参考国家《“健康中国2030”规划纲要》的基础上,本文认为政府应当高度重视抑郁倾向对个人和社会带来的不利影响,加大全民心理健康科普宣传力度,加强对抑郁症、焦虑症等常见精神障碍和心理行为问题的干预,加大对重点人群心理问题早期发现和及时干预力度,积极帮助和引导具有抑郁倾向的人们降低和摆脱抑郁带来的困扰和危害,尤其需要重点关注农村居民以及受教育程度较低的青年群体,从而在全面建成小康社会的新时期,防止由于抑郁倾向而导致的贫困问题的发生,切实提升人民群众的幸福感,使人民群众充分享受到高质量的生活。此外,对于罹患抑郁症等心理疾病的相关人群,也应当建立起较为长效和针对性的医疗保障、社会保障机制,加强市级统筹,制度设计以控制抑郁症治疗费用上涨(付明卫等,2020),减轻抑郁倾向对个人带来的经济压力,从而大幅提高全民健康水平。

参考文献

[1] 陈浩,孙斌栋. 工资水平、就业机会与人口流动——基于分位数回归的实证分析[J].产业经济评论,2016(05):105-115.

[2] 付明卫,王普鹤,赵嘉珩,朱恒鹏. 市级统筹、制度设计与医保控费[J]. 产业经济评论,2020(06):53-69.

[3] 高晶晶,朱逸杉,王霞. 抑郁倾向对中国中老年群体劳动参与的影响——基于CHARLS面板数据的实证分析[J]. 劳动经济研究,2018,6(1):63-80.

[4] 罗楚亮,曹思未. 地区差距与中国居民收入差距(2002-2013)[J].产业经济评论,2018(03):35-53.

[5] 羅楚亮. 绝对收入、相对收入与主观幸福感——来自中国城乡住户调查数据的经验分析[J].财经研究, 2009,35(11):79-91.

[6] 鲁元平,王韬. 主观幸福感影响因素研究评述[J].经济学动态,2010(5):125-130.

[7] Agnew R. Foundation for A General Strain Theory of Crime and Delinquency[J]. Criminology, 1992, 30(1), 47-88.

[8] Alexandre P, Michael F. Labor Supply of Poor Residents in Metropolitan Miami, Florida: The Role of Depression and The Co-morbid Effects of Substance Use[J]. Journal of Mental Health Policy Economics, 2001, 4(4), 161-173.

[9] Athey S, Wager S. Estimating Treatment Effects with Causal Forests: An Application. [J], arXiv preprint, 2019, arXiv:2001.09887.

[10] Banerjee S, Chatterji P, Lahiri K. Effects of Psychiatric Disorders on Labor Market Outcomes: A Latent Variable Approach Using Multiple Clinical Indicators[J]. Health Economics, 2015, 26: 184-205

[11] Belloni A, Chen D, Chernozhukov V, et al. Sparse Models and Methods for Optimal Instruments with An Application to Eminent Domain[J]. Econometric, 2012, 80(6): 2369-2429.

[12] Bruce M, Takeuchi DT , Leaf P. Poverty and Psychiatric Status: Longitudinal Evidence From the New Haven Epidemiologic Catchment Area Study[J]. Arch Gen Psychiatry, 1991, 48(5):470-474.

[13] Chatterji P , Margarita a, Lu M, et al. Psychiatric Disorders and Labor Market Outcomes: Evidence from the National Latino and Asian American Study[J]. Health Economics, 2007,16(10) :1069-1690.

[14] Chernozhukov V, Hansen C, SPINDLER M. Valid Post-Selection and Post-Regularization Inference: An Elementary, General Approach[J]. Annual Review of Economics, 2015, 7(1):649-688.

[15] Doshi J, Cen L, Daniel P. Depression and Retirement in Late Middle-Aged U.S. Workers[J]. Health Services Research, 2008, 43(2): 693-713.

[16] Doudchenko N, Imbens G. Balancing, Regression, Difference-In-Differences and Synthetic Control Methods: A Synthesis[J]. Nber Working Papers, 2016.

[17] Ettner S, Richard G, Ronald C. The Impact of Psychiatric Disorders on Labor Market Outcomes[J]. Industrial and Labor Relations Review, 1997, 51(1): 64–81.

[18] Evans-Lacko S, Knapp M. Global patterns of workplace productivity for people with depression: absenteeism and presenteeism costs across eight diverse countries[J]. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 2016, 51(11):1525-1537.

[19] Frijters P, Johnston D, Shields M. Mental Health and Labour Market Participation: Evidence from IV Panel Data Models[J]. IZA Discussion Papers, 2010.

[20] Goetzel R, Ozminkowski R, Sederer L, et al. The business case for quality mental health services: Why employers should care about the mental health and well-being of their employees[J]. Journal of Occupational & Environmental Medicine, 2002, 44(4):320-330.

[21] Hamilton V, Merrigan P, Dufresne E. Down and out: estimating the relationship between mental health and unemployment[J]. Health Economics, 1997, 6(4):397-406.

[22] Hendershott A. Residential Mobility, Social Support, and Adolescent Self-Concept[J]. Adolescence, 1989, 24(93):217-232.

[23] Hollingshead A, Redlich F. Social Class and Mental Illness: A Community Study[J]. American Journal of Public Health, 2007, 97(10):1756-1757.

[24] Holzer C, Shea B, Swanson J, et al. The increased risk for specific psychiatric disorders among persons of low socioeconomic status[J]. The American journal of social psychiatry, 1986, 6(4):259-271.

[25] Karpansalo M, Kauhanen J, LAKKA T, et al. Depression and early retirement: prospective population based study in middle aged men[J]. J Epidemiol Community Health, 2005, 59(1):70-74.

[26] Kessler R, Akiskal H, Ames M, et al. Prevalence and Effects of Mood Disorders on Work Performance in a Nationally Representative Sample of U.S. Workers[J]. American Journal of Psychiatry, 2006, 163(9):1561-1568.

[27] Lerner D, Adler D, Chang H, et al. Unemployment, Job Retention, and Productivity Loss Among Employees With Depression[J]. Psychiatric Services, 2005, 55(12):1371-1378.

[28] Marcotte D, Wilcox-Gok V, Redmon D. The Labor Market Effects of Mental Illness: The Case of Affective Disorders[J]. Research in Human Capital & Development, 2000, 13:181-210.

[29] Mullahy J, Sindelar J. Alcoholism, work and income[J]. Journal of Labor Economics, 1993, 11: 494–520.

[30] Mullainathan S, Spiess J. Machine Learning: An Applied Econometric Approach[J]. Journal of Economic Perspectives, 2017, 31(2):87-106.

[31] Mushkin S. Health as an Investment[J]. Journal of Political Economy, 1962, 70(5): 129-157.

[32] Oishi S, Talhelm T. Residential Mobility: What Psychological Research Reveals[J]. Current Directions in Psychological Science, 2012, 21(6):425-430.

[33] Ojeda V, Richard G, Thomas G, et al. Mental Illness, Nativity, Gender and Labor Supply[J]. Health Economics, 2009, 19(4): 396-421.

[34] Raviv A, Keinan G, Yehuda A, et al. Moving as A Stressful Life Event for Adolescents[J]. Journal of Community Psychology, 1990, 18(2): 130–140.

[35] Shi X, Wang K, Cheong T, et al. Prioritizing driving factors of household carbon emissions: An application of the LASSO model with survey data[J]. Energy Economics, 2020, 92: 1-13.

[36] World Health Organizaiton. World Health Statistics 2019: Monitoring health for the SDGs[R]. Geneva: WHO, 2019.

The Effect of Depression on Labor Income: Instrumental Variable Identification Based on LASSO Regression XIAOMING ZHANG

(School of Public Policy & Management, Tsinghua University)

DI XIANG

(School of Economics, University of Chinese Academy of Social Sciences)

SHENGLONG LIU

(Institute for China Study, Tsinghua University)

Abstract: This paper uses the data from China Family Panel Studies 2010(CFPS 2010) to empirically test the impact of residents depression tendency on labor income. The results show that depression tendency can significantly reduce residents labor income, and has a negative impact on individual employment. In order to solve the endogenous problem caused by the reverse causal relationship between personal mental status and income, this paper uses machine learning method to screen instrumental variables, which makes the estimation results of instrumental variables more accurate than traditional methods, and further verifies the negative impact of depression tendency on personal labor income. Heterogeneity analysis shows that male individuals, individuals in rural areas and young individuals are more seriously affected by depression tendency, and the decline of income is more significant. The improvement of education level can reduce the negative impact of depression tendency on income to a certain extent. Mechanism analysis shows that depressive tendency affects personal labor participation and income by inhibiting personal social ability and willingness and damaging personal labor ability.

Key Words: machine learning; labor income; instrumental variable; depression

〔執行编辑:刘自敏〕