要素配置效率、选择性产业政策与制造业结构转型

李婉红 李娜 李策

摘 要:提升要素配置效率、促进制造业结构转型升级已成为破解东北地区经济增长困境、实现我国区域均衡发展战略的重中之重。本文基于1998-2013年东北地区制造业面板数据,验证要素配置效率是否促进东北地区制造业结构转型,并探讨选择性产业政策对要素配置效率与制造业结构转型的调节效应。研究发现,提升要素配置效率可显著促进东北地区制造业结构合理化与高度化,选择性产业政策对要素配置效率和制造业结构转型的调节作用则与产能利用率有关,当制造业行业产能不足和产能合意时,选择性产业政策可显著提高要素配置效率对制造业结构转型升级的促进作用,然而,当产能过剩時,选择性产业政策则会弱化要素配置效率对结构转型的正向作用。

关键词:要素配置效率;选择性产业政策;产能利用率;制造业结构转型

一、引 言

党的十九大报告中指出,新时代我国社会的主要矛盾已转变为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分发展之间的矛盾。从经济视角分析,所谓“不平衡”涵盖了产业结构不平衡、地区经济发展不平衡等问题;所谓“不充分”则包含了新旧动能转换不充分、要素配置效率不充分等。由于近年来东北地区受“三期”叠加冲击,经济增长持续低速徘徊,产业结构尤其是制造业结构矛盾突出,已成为我国经济发展不平衡不充分的焦点。尤为值得关注的是,近年来东北地区劳动力供需矛盾、技术投入不足、资本投入冗余等要素配置问题凸显,进一步扩大了制造业结构性缺陷对经济增长的抑制效应。因此,如何提升东北地区要素配置效率,推动制造业结构转型升级,推进新旧动能有效转换,已成为破解东北经济增长困局、实现我国区域经济均衡发展的重中之重。

关注经济增长的文献普遍认为要素的有效配置对产业结构变迁具有推动作用。例如Clark、Hoffmann和Walther等提出“结构红利假说”,认为要素配置能够通过“结构红利”效应带来生产效率的提高,促进经济持续增长(Clark,1957;Hoffmann和Walther,1958)。基于“结构红利假说”,学者们从理论和实证两个维度对要素配置、结构转型与经济增长的关系进行探讨,且多数研究结论已证实这一假说。例如Brandt利用1998-2006年中国制造业企业数据,进行全要素生产率增长分解,发现企业间要素配置会提高全要素生产率的增长(Brandt等,2012)。Inklaar等进一步提出有效的要素配置还带动了产业结构变动(Inklaar等,2015)。张军等、杨志才等同样验证了“结构红利”的存在,他们提到改革开放期间行业间要素配置推动了工业生产率的提高,这一现象是工业结构改革引起的(张军等,2009;杨志才,2019)。但也有学者指出,要素配置的“结构红利”存在一定异质性与递减效应。例如赵春雨等研究发现,我国八大经济部门劳动力再配置对促进生产率增长存在弱“结构红利”,资本要素更是体现出“结构负利”(赵春雨等,2011)。余子鹏和刘勇同样认为,要素配置效率不可否认是结构调整和经济持续发展的重要源泉,但这种“结构红利”效应和调整效应会随时间而衰弱(余子鹏和刘勇,2011)。梁洪基等则发现,要素配置对不同行业具有异质性影响,服务业的要素配置效率低于制造业,尤其产能过剩行业存在要素资源配置“逆技术进步倾向”(梁洪基等,2019)。

根据制度经济学理论,产业政策是影响甚至决定产业转型升级和要素配置效率的重要工具,然而,有关产业政策有效性的争辩却经久不息。其中,支持产业政策有效性的论断主要源于政府对市场失灵的矫正功能,例如Solow较早从增长理论的角度论证产业政策的有效性,他提出当市场无法使得资源快速流向高增长产业时,就必须通过政府利用产业政策以引导资源从衰退产业快速流向新兴产业(Solow,1956)。Bronfenbrenner和Gerschenkron也认为不发达国家资本要素相对不足,这就导致在其跳跃式发展资本密集型产业时,需要政府通过产业政策对该类产业进行要素配置(Bronfenbrenner和Gerschenkron,1962)。林毅夫更是肯定产业政策对提高经济增长的重要性,他提到产业政策能够通过要素重新配置和产业结构优化升级,具有弥补市场失灵、重塑比较优势的重要功能(林毅夫,2012)。韩永辉等通过量化分析产业政策效应,发现产业政策实施对市场化程度较高地区的企业全要素生产率促进作用更为显著,并能够有效促进各省市产业结构的高度化和合理化(韩永辉等,2017)。因此,产业政策会改变要素资源在行业间的流动以及资本市场预期,进而影响产业结构升级(韩乾和洪永淼,2014;孙湘湘等,2018)。与此同时,产业政策有效性也备受质疑,即市场失灵的普遍存在并不自动证明政府干预的必要性,政府干预究竟能否矫正市场失灵还有待探讨(顾昕,2017;袁海等,2020)。相对于建立公共服务体系的功能性产业政策,学者们尤其批评了选择性产业政策“挑选赢家”或“挑选输家”的缺陷,认为这类政策通过对市场进入、价格以及要素配置进行直接干预,不仅阻碍市场有效竞争,而且政府一方面因缺乏足够的信息去选择赢家而加重要素冗余,另一方面容易滋生寻租与腐败,造成政府失灵(Aghion和Howitt,2009;江飞涛和李晓萍,2010;张莉等,2017)。

综上分析,国内外学者在要素配置、结构转型及产业政策领域进行了大量研究,对指导产业结构转型升级具有重要的借鉴意义。但现有文献更多讨论三次产业间要素配置与结构转型问题,对具体地区具体产业内细分行业则较少探讨,从而忽略了我国地区间因要素禀赋差异所带来的产业结构异质性特征,对指导产业结构转型、推进区域协调发展具有局限性。考虑到东北地区在实现区域协调发展战略中的重要性,加之近年来制造业比较优势逐渐丧失、结构性失衡问题凸显,提高要素配置效率、推进制造业内部结构转型已极为迫切,因此,以东北地区为例探讨制造业内部的要素配置及结构性问题成为必要。此外,从上述文献分析可知,产业政策尤其是选择性产业政策究竟是否有效尚未取得一致结论,但从实践来看,选择性产业政策仍然是我国政府重要的宏观调控工具,其中包括大量针对东北地区产业发展的选择性政策,那么这些选择性产业政策的颁布究竟是否实现了预期目标?是否对东北地区要素配置和产业结构转型起到了促进作用?这些问题尚有待验证。

基于此,本文以1998-2013年东北地区制造业为研究样本,通过构建计量模型,试图回答要素配置是否促进了东北地区制造业结构转型,并探讨选择性产业政策在要素配置效率与制造业结构转型关系中的作用,研究结果为推动东北地区制造业转型提供理论借鉴。本文主要创新之处包括:第一,区别于现有文献多从三次产业间要素流动视角研究结构转型升级,本文以东北地区为例,探讨制造业内部行业间要素配置及其结构升级问题,为打开东北地区制造业结构失衡的“黑箱”提供借鉴。第二,区别于以往研究,本文重点探讨选择性政策的作用,并按照产能利用率将制造业行业分为产能不足、产能合意和产能过剩三类,验证选择性产业政策作为“看不见的手”究竟推动还是阻碍要素配置在东北地区制造业结构转型中的作用,从而为政府制定与有效实施产业转型升级政策提供参考。

本文其余内容安排如下:第二部分提出研究假设;第三部分为经验模型、样本与数据来源;第四部分为实证检验及结果分析;第五部分为选择性产业政策的调节效应检验;第六部分为结论及政策建议。

二、研究假设的提出

依据Clark、Hoffmann等提出的“结构红利假说”(the structural bonus hypothesis)(Clark,1957;Hoffmann和Walther,1958),在非均衡经济中,生产要素的配置方向通常取决于高边际产出所带来的高要素报酬,即要素价格高的产业更容易吸引要素流入,而高要素价格源于产业中的要素稀缺性,使得该产业对此类要素的需求相对较大,尤其是劳动力流动更能够体现这种规律。因此,由于劳动密集型产业的资本-劳动比相对较低,而资本密集型产业则具有较高的劳动收益率,制造业发展總会遵循从劳动密集型产业向资本密集型产业转型升级的路径。从这一点来看,当劳动力从低回报率的劳动密集型产业向高回报率的资本密集型产业转移时,将产生额外的劳动生产率增长,这种过程无疑带来产业升级。

结合东北地区制造业进行分析。自“一五”计划以来,受国家工业化布局的推动,东北地区逐步形成了以能源、原材料、机械装备等为主体的工业体系,并承担着生产中间产品的计划性任务。然而,以指令性计划调拨中间产品和以市场配置价格购入原材料、设备的“双轨制”不仅形成了区际不等价交换,致使东北地区出现大量差价亏损(厉璠和张泓铭,1988; 方秉铸,1991),而且低效率的要素配置也抑制了东北地区制造企业进行更新改造及扩大再生产投资。直到1992年改革开放深化以及1994年“分税制”的实施,东北地区生产要素开始从低报酬产业流向高报酬产业,制造业结构也随之逐步调整。与东部沿海地区相比,尽管东北地区市场化进展缓慢,加之区位优势减弱,资本与技术积累匮乏等原因,制造业结构存在“积重难返”问题,但从现实而言,要素配置效率的提升在一定程度上推动了东北地区制造业的缓慢转型,一些生产原油、原煤、生铁等资源类为主的初加工工业逐渐向以机床、成品钢材、交通运输设备等为主的高加工工业转型。因此,基于上述分析,本文提出以下假设:

假设1:要素配置效率的提升可有效促进东北地区制造业结构转型。

相对于功能性政策而言,我国产业政策多以选择性政策为主(江飞涛和李晓萍,2018;彭伟辉和宋光辉,2019)。然而,选择性产业政策因其具有“挑选赢家”或“挑选输家”的功能而备受质疑与争论。因此,本文仅探讨选择性产业政策在要素配置效率与产业转型中的作用机制。

通常而言,选择性产业政策在“挑选赢家”时,常鼓励或禁止生产要素流向某类产业,可直接影响产业的要素投入与产业转型,例如对高技术行业加大补贴、降低进入壁垒、简化行政审批等(黎文靖和李耀淘,2014;孟庆玺等,2016),往往可加速要素流入。反之,“挑选输家”则表现在政府通过提高进入壁垒、加强行业管制等,减少持续性衰退行业的要素流入,迫使衰退企业进行转型。此外,政府的这种“挑选”行为具有信号传递功能,有助于解决外部投资者与产业之间的信息不对称,进而影响决策行为与要素流入(顾昕和张建君,2014;李莉等,2015)。然而不容忽视的一个问题是,由于不同产业的产能利用水平不同,选择性产业政策可能出现两种截然相反的结果:一是弥补要素不足,另一种则加重要素冗余。例如当产业产能利用率高且市场潜力大时,往往会出现要素匮乏,此时选择性产业政策则通过弥补要素不足从而加快产业扩张。但若产业产能利用率低,产业政策因选择偏误而继续支持时,则容易导致要素冗余加剧,反而降低要素配置效率、阻碍产业结构转型。

结合东北地区进行分析,由于该地区在国家工业化战略中肩负的历史使命,其产业发展历程伴随着产业政策的制定、实施与持续修订。自20世纪50年代起,政府就开始通过制定五年计划对东北地区主导产业进行布局与建设,确立了该地区相对完备的工业体系。直到2003年以前,与东北地区相关的产业政策多侧重于对工业企业扩大生产规模、加大开放力度、引进外资等方面的规划。从实践看,这些选择性产业政策在初期推动了要素向新建工业的集聚,带动了工业化的快速发展,但后期又使得东北地区落入“路径依赖”陷阱,“重重轻轻”的产业结构弊端逐渐显现,最终导致“东北现象”出现。2003年10月,中共中央、国务院发布《关于实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见》(国发〔2009〕33号),此后相继出台诸如加大重点建设项目支持力度、加快产业结构调整等一系列“东北振兴”政策措施。该阶段的选择性产业政策以资本投入为主,通过加大对传统产业的资本投入,试图重新培育产业竞争优势。在该系列政策的推动下,2003-2012年期间,东北三省固定资产投资率达到30% 以上,部分年份更是接近50%,快速扩张的投资一方面推动了东北地区经济的十年黄金发展,但另一方面也造成产能过剩日益严重,经济下行压力日趋增大(孙久文等,2019)。2014年国家再次启动新一轮东北振兴战略,2016年4月开始实施的《中共中央国务院关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见》,围绕装备制造业提质增效、战略性新兴产业培育等领域集中发力,以推动东北地区产业2020 年迈向中高端、2030 年实现全面振兴的目标。这些政策的制定无疑为推动东北地区产业转型和经济发展起到了一定作用,但是否达到了政策既定目标尚需进一步验证。总之,综合上述分析,本文对选择性产业政策的作用提出如下假设:

假设2:在产能利用率高的行业,选择性产业政策可通过弥补要素不足,促进要素配置效率对制造业结构转型的正向作用;反之,若产业产能利用率低,则会通过加重要素冗余负向调节二者关系。

三、经验模型、样本与数据来源

(一)模型构建

模型中的各变量具体解释如下:

(1)制造业结构转型。遵循产业结构转型的界定,该变量可从结构合理化和高度化两方面进行衡量。其中,产业结构合理化的测度主要有两种形式,一是以钱纳里等人的标准产业结构为依据进行测度;二是采用泰尔指数进行测度(干春晖等,2011;王亚南等,2019)。由于标准产业结构提供的各产业产值比例无法反映经济转轨期的中国实际情况(袁航和朱承亮,2018),泰尔指数则通过测度产业结构与就业结构的耦合度较好反映各产业合理化程度,因此,本文采用该方法对每个制造业行业结构合理化进行衡量,即:

(3)选择性产业政策(Policy)。目前学界对于产业政策如何度量存在不一致的观点和做法,例如通过税收优惠、财政补贴等进行间接度量(郭晔和赖章福,2011;Acemoglu等,2015),也有学者利用文本分析,总结产业政策类型及颁布数量进行直接度量(宋凌云和王贤彬,2013;韩永輝等,2017)。考虑到间接法无法精准匹配到具体的产业政策,数量加总虽然能够较好地表征产业政策实施强度,但由于制造业行业往往会被纳入多个产业政策,或同一项产业政策涉及多个制造业行业,采用数量法会出现重复加总情况,因此,本文使用虚拟变量对选择性产业政策进行衡量。同时,鉴于“挑选输家”的产业政策相对较少,本文仅研究“挑选赢家”的选择性产业政策,即当本年度政府机构发布产业政策支持该地区某个制造业行业发展时,则为1,否则为0。1需要说明的是,当某项产业政策为阶段性时,则在该阶段内均赋值为1,其他时间段则为0;当产业政策未标明实施阶段时,则颁布前为0,颁布后的时间段内均赋值为1。

此外,结合现有相关研究,本文在模型中引入以下行业及企业特征的控制变量:①行业规模(Scale):采用该行业企业工业总产值除以企业个数进行衡量。②国有化程度(Market):采用该行业国有及国有控股工业企业资产合计占规模以上企业资产合计的比值进行衡量。③行业集中度(HHI):即HHI指数,按照行业内总资产前四大企业的销售份额平方累加和进行衡量。④资产负债率(Asset):采用企业总负债除以资产总额的比率衡量。⑤企业成长性(Growth):采用企业固定资产增长率计算。⑥企业盈利能力(Profit):采用企业销售利润率表示。

(二)样本选择与数据来源

鉴于四位数制造业能够深入反映制造业行业内部的结构性问题,且中国工业企业数据库包含了全部国有企业和年主营业务收入在500 万元及以上的非国有工业企业,能够将微观企业与四位数制造业行业进行较为准确的匹配,因此,本文结合地区代码和行业代码对1998-2013年中国工业企业数据库中所包含的东北地区制造企业的统计数据进行收集,并进行以下处理:(1)由于《国民经济行业分类》在研究期分别进行了两次修订,因此通过进行新旧类目对照对制造业行业进行整合与选取,最终确定共470个四位数制造业行业。(2)剔除数据连续缺失以及工业总产值、工业增加值、固定资产总值、从业人员等为异常值的样本。(3)制造业四位数行业数据由企业样本按照行业代码进行加总或取平均而得,企业特征控制变量均采用平均值转化至行业层面,所有连续数据进行上下1%的winsorize处理,以避免异常值的影响。描述性统计结果如表1所示。

四、实证检验及结果分析

(一)基准回归结果

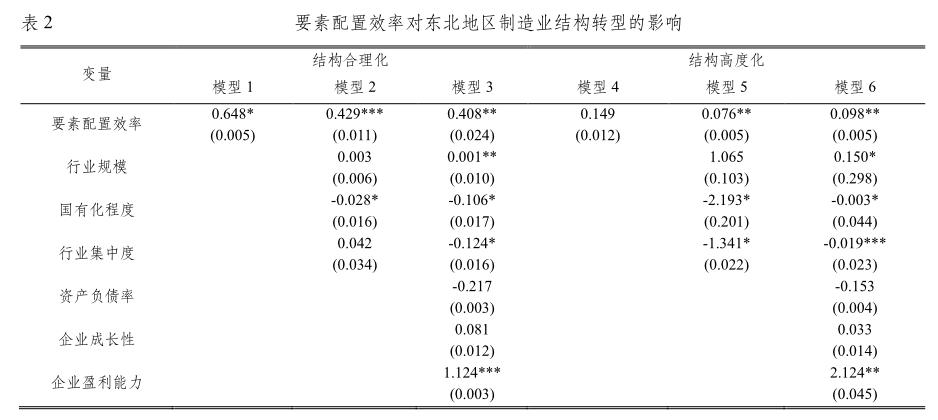

本文首先采用固定面板效应估计方法,并控制个体效应和时间效应,估计要素配置效率对东北地区制造业结构转型的影响,基准模型的估计结果如表2所示。

表2中的回归结果显示,在未引入控制变量时,要素配置效率对东北地区制造业结构转型合理化的影响系数为0.648,且在10%水平下显著为正,说明要素配置效率每提升1%,可带动东北地区制造业结构合理化提升0.648个百分点。模型(2)和模型(3)分别引入行业特征控制变量以及所有控制变量后,要素配置效率的影响系数仍为正且通过显著性检验,表明要素配置效率的提升能够有效促进东北地区制造业结构合理化。同理,模型(4)至模型(6)中的回归结果表明,要素配置效率对东北地区制造业结构高度化同样具有显著的促进作用,在引入所有控制变量后,要素配置效率每提高1%,可提高制造业高度化0.098个百分点,因此假设1得到验证。从制造业结构合理化角度分析,要素配置效率的提高表明东北地区生产要素在行业间的充分流动,有助于减少制造企业的要素错配成本,进而提高制造业结构合理化水平。从制造业结构高度化看,要素配置效率的提高则可以有效增加利润,并为企业实施技术创新、实现产品升级提供资金保障,进而提高制造业结构高度化。因此,健全东北地区的要素交易市场,深化要素市场化配置改革,促进要素自主有序流动,提高要素配置效率,有助于激发东北地区制造业企业的创造力和市场活力,并有效带动制造业结构向高附加值、高生产效率产业转型。

此外,对表2中控制变量的回归结果进行分析可知,行业规模、企业成长性以及企业盈利能力的提高均有利于制造业结构转型。而国有化程度则为负向影响,即过高的国有化程度不利于制造业结构转型,因此,加大国有企业所有制改革力度具有迫切性。同样,行业集中度也呈现出负向作用,表明过高的集中度抑制了市场有效竞争,将导致制造业结构转型受阻。

(二)稳健性检验

第一,考虑要素配置效率与制造业结构转型可能存在互为双向因果,同时根据上述组间异方差检验、序列相关检验及截面相关检验结果,参照Davidson-MacKinnon和杜龙政等的做法(Davidson和MacKinnon,1993;杜龙政等,2019),本文选择动态面板数据模型,并采用系统GMM估计法处理可能存在的内生性问题,结果如表3所示。

根据表3回归结果可知,Arellano-Bond检验结果中的AR(1)显著而AR(2)不显著,说明模型中不存在除一阶相关之外的二阶或者更高阶的序列相关性,Sargan和 Hansen 检验统计量也表明,制造业结构合理化和高度化均接受原假设,即模型的工具变量选择合理。进一步分析,结构合理化和高度化的一阶滞后项系数均显著,说明东北地区制造业结构上一期合理化和高度化的变化对当期产生影响。从要素配置效率的回归系数来看,核心解释变量的系数符号和显著性并未发生明显变化,证实了研究结果的稳健性。此外,将系统GMM的回归结果与基准回归结果相比可知,考虑内生性问题后要素配置效率对结构合理化与高度化的影响均有提高。

第二,为进一步检验回归结果的稳健性,本文对制造业结构合理化和高度化替换测度方法。依据最优产业结构理论,采用结构偏离度即各制造业行业工业总产值比重/相应劳动力比重与1的差值对制造业结构合理化进行测算(肖兴志等,2012)。同时,根据袁航和朱承亮的观点,产业结构高度化包含了产业份额量的变化,因此,依据结构层次系数即各行业工业总产值占制造业工业总产值的比重对制造业结构高度化进行衡量(袁航和朱承亮,2018)。在此基础上,使用固定效应模型估计要素配置效率对制造业结构转型的影响,估计结果如表4所示。由表4可知,与基准回归结果相似,要素配置效率对制造业结构合理化和高度化均产生了正向显著的促进作用,因此进一步证实了研究结果的稳健性。

五、选择性产业政策的调节效应检验

在基准回归基础上,本部分检验选择性产业政策对要素配置效率和制造业结构转型关系的调节效应。根据假设,由于不同产业的产能利用水平存在差异,选择性产业政策会出现弥补要素不足和加重要素冗余两种结果。因此,本文结合产能利用率指标对四位数制造业行业的产能利用水平进行分析,在此基础上探讨选择性产业政策的调节作用。

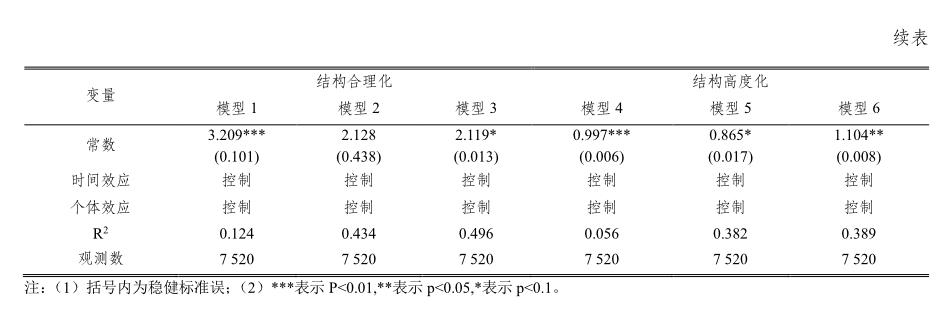

产能利用率是指实际产出与设计产出的比值,反映企业生产资源是否真正得到有效利用(韩国高等,2011)。现有文献多采用成本函数法、前沿面分析法、协整法等对产能利用率进行计算,其中Shaikh和Moudud所提出的协整法因简便易行且误差率较低而得到广泛应用(Shaikh和Moudud,2004),其基本原理可描述为:如果实际产出和行业固定资本存量之间存在协整关系,就可推定二者之间实际上维持着稳定的长期关系,因此,通过资本存量与产出的线性关系可得到设计产出,即:

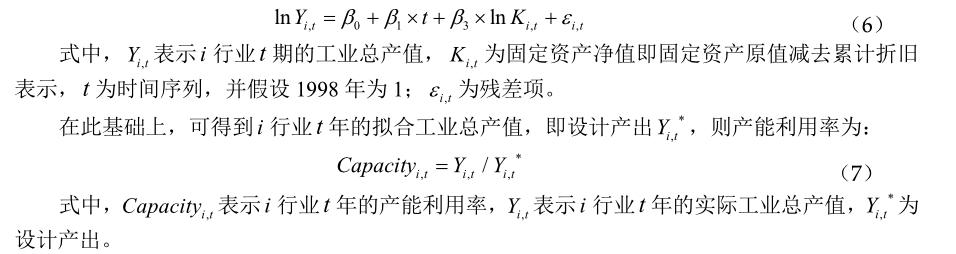

基于公式(7)测算的产能利用效率,本文选取t年产能利用率的平均值对研究样本进行分类。目前国际领域一般认为产能利润率的正常值在79%-83%,低于79%则认为存在产能过剩现象。因此,本文将研究样本分为三个区间,即(83%,100%)、(79%-83%)、(0-79%),分别表示产能不足、产能合意、产能过剩。结合测算结果,东北制造业产能过剩行业高达62%,24%的行业存在产能不足,仅有14%的行业处于产能合意区间,从而验证了东北地区制造业行业存在较为严重的产能过剩问题,这也是导致区域经济增长滞缓的原因之一。在此基础上,通过选择性产业政策与要素配置效率的交互项验证产业政策的作用效果,结果如表5所示。

由表5结果可知,要素配置效率的回归系数显著为正,即要素配置效率的提高会对东北地区制造业结构合理化和高度化产生积极影响,再次对本文提出的假设1进行了验证。当加入要素配置效率和选择性产业政策的交互项之后,三类产能利用率不同的行业回归系数具有差异,其中,当产能不足和产能合意时,选择性产业政策与要素配置效率的交互项系数均显著为正,表明选择性产业政策确实能够弥补行业扩张中所需要投入的要素,进而提高要素配置效率对制造业结构转型的正向作用。然而,当制造业行业出现产能过剩时,其系数显著为负,表明以政府补贴为主的选择性产业政策容易加重已经过剩的产能,从而限制要素配置效率對制造业结构转型的促进作用,假设2得到验证。因此,选择性产业政策是要素配置效率的补充性解释因素,一方面产业政策通过“鼓励”、“扶持”等导向性规定,引导生产要素流向产能不足和产能合意的制造业行业时,能够带动产业的良性发展。然而,另一方面,不可忽视选择性产业政策对产能过剩行业的负面影响作用,这也是第一轮东北振兴政策实施后部分制造业出现产能过剩问题的原因所在,也表明单纯以“输血”为主的扶持性产业政策会加重要素冗余问题,并阻碍制造业结构趋于合理化和高度化。

六、结论及政策建议

本文结合1998-2013年东北地区制造业面板数据,探讨要素配置效率对东北地区制造业结构转型的影响,并得出如下结论:第一,提升要素配置效率可显著促进东北地区制造业结构合理化与高度化,即通过要素配置效率的提升能够促进东北制造业部门生产效率增长,进而推动东北地区制造业结构转型。第二,选择性产业政策具有不同的调节效应,当制造业行业要素投入不足时,选择性产业政策的实施可弥补要素不足,提高要素配置效率,并促进制造业结构转型;当制造业行业要素冗余时,选择性产业政策会加重冗余度,并抑制要素配置效率对制造业结构转型的正向作用。

为进一步促进东北地区制造业结构转型,本文从要素投入结构、要素供给质量、要素市场化改革以及产业政策等方面提出如下政策建议: 第一,东北地区制造业的特点是重化工业、资源类产业比重高,新老动力并存,因此应提高要素配置效率,尤其是降低要素依赖产业的投资比重,增加技术、信息等要素投入,以推动生产要素由生产率较低的行业转向高效率、高附加值的行业,实现制造业增长由要素驱动转向效率驱动。第二,应分类制定对制造业行业的扶持性产业政策,加大对产能不足行业的扶持,通过政府补贴、税收优惠等措施引导生产要素流向新兴或具有发展潜力的制造业行业。对于产能过剩的行业则减少要素的过度投入,避免要素资源的浪费,并激发企业内生增长动力。第三,推动选择性产业政策向功能性产业政策的转变,加大政府的“放管服”改革力度,降低政府对要素市场的过度干预,引导劳动力要素合理畅通有序流动,通过推进资本要素市场化配置、改革收入分配体制、完善劳动力市场、保护劳动者权益等,调动劳动者的积极性和创造性。

总之,制造业结构转型事关东北地区经济可持续发展,并决定国家区域均衡发展战略目标的顺利实现。因此,通过制定合理的产业政策,并按照区域比较优势对制造业布局进行规划,形成产业政策与企业有效对接的良性机制,加快政策落实落地,为推动地区制造业结构的有效转型提供政策保障。

参考文献

[1] 方秉铸:《搞活国营大中型企业的根本出路在于深化改革》[J]. 《社会科学辑刊》,1991年第04期,第63-66页。

[2] 顾昕:《协作治理与发展主义:产业政策中的国家、市场与社会》[J]. 《学习与探索》,2017 年第 10 期,第 86-95 页。

[3] 郭晔、赖章福:《政策调控下的区域产业结构调整》[J]. 《中国工业经济》,2011 年第 04 期,第 74-83 页。

[4] 韩国高、高铁梅、王立国、齐鹰飞、王晓姝:《中国制造业产能过剩的测度、波动及成因研究》[J]. 《经济研究》,2011 年第 12 期,第 18-31 页。

[5] 韩乾、洪永淼:《国家产业政策、资产价格与投资者行为》[J]. 《经济研究》,2014 年第 12 期,第 143-158 页。

[6] 江飞涛、李晓萍:《直接干预市场与限制竞争:中国产业政策的取向与根本缺陷》[J]. 《中国工业经济》,2010 年第 09 期,第 26-36 页。

[7] 李莉、高洪利、陈靖涵:《中国高科技企业信贷融资的信号博弈分析》[J]. 《经济研究》,2015 年第 06 期,第 162-174 页。

[8] 林毅夫:《新结构经济学》,北京大学出版社,2012年。

[9] 孟庆玺、尹兴强、白俊:《产业政策扶持激励了企业创新吗?——基于“五年规划”变更的自然实验》[J]. 《南方经济》,2016 年第 12 期,第 1-25 页。

[10] 孙久文、苏玺鉴、闫昊生:《新时代东北振兴的产业政策研究》[J]. 《经济纵横》,2019年第09期,第22-29页。

[11] 孙湘湘、周小亮、黄亮雄:《资本市场发展与产业结构升级》[J]. 《产业经济评论》,2018年第06期,第86-104页。

[12] 肖兴志、彭宜钟、李少林:《中国最优产业结构:理论模型与定量测算》[J]. 《经济学(季刊)》,2012 年第10 期,第 135-162 页。

[13] 张莉、朱光顺、李夏洋、王贤彬:《重点产业政策与地方政府的资源配置》[J]. 《中国工业经济》,2017 年第 08 期,第 63-80 页。

[14] 杜龙政、赵云辉、陶克涛、林伟芬:《环境规制、治理转型对绿色竞争力提升的复合效应——基于中国工业的经验证据》[J]. 《经济研究》,2019 年第 10 期,第 106-120 页。

[15] 干春晖、郑若谷、余典范:《中国产业结构变迁对经济增长和波动的影响》[J]. 《经济研究》,2011 年第 05期,第 4-16 页。

[16] 顾昕、张建君:《挑选赢家还是提供服务?——产业政策的制度基础与施政选择》[J]. 《经济社会体制比较》,2014 年第 01 期,第 231-241 页。

[17] 韩永辉、黄亮雄、王贤彬:《产业政策推动地方产业结构升级了吗?——基于发展型地方政府的理论解释与实证检验》[J]. 《经济研究》,2017 年第 08 期,第 33-48 页。

[18] 江飞涛、李晓萍:《改革开放四十年中国产业政策演进与发展——兼论中国产业政策体系的转型》[J]. 《管理世界》,2018 年第 10 期,第 73-85 頁。

[19] 黎文靖、李耀淘:《产业政策激励了公司投资吗》[J]. 《中国工业经济》,2014 年第 05 期,第 122-134 页。

[20] 厉璠、张泓铭:《深化对“双轨制”价格改革道路的认识》[J]. 《财经研究》,1988 年第01期,第41-44 页。

[21] 梁洪基、傅春杨、陆江源:《要素配置优化引发的经济结构变迁效应研究》[J]. 《经济问题探索》,2019 年第 09 期,第 1-8 页。

[22] 劉伟、张辉、黄泽华:《中国产业结构高度与工业化进程和地区差异的考察》[J]. 《经济学动态》,2008 年第 11 期,第 4-8 页。

[23] 彭伟辉、宋光辉:《实施功能性产业政策还是选择性产业政策?——基于产业升级视角》[J]. 《经济体制改革》,2019 年第 05 期,第 88-96 页。

[24] 宋凌云、王贤彬:《重点产业政策、资源重置与产业生产率》[J]. 《管理世界》,2013 年第 12 期,第 63-77 页。

[25] 王亚南:《金融集聚对产业结构优化的影响分析——基于长三角26个城市面板数据实证检验》[J]. 《科技与管理》,2019 年第 01 期,第 27-32 页。

[26] 杨志才:《要素配置、收入差距与经济增长的实证研究》[J]. 《经济与管理研究》,2019年第10期,第16-29页。

[27] 余子鹏、刘勇:《我国产业结构调整与要素效率关系分析》[J]. 《经济学家》,2011年第08期,第19-26页。

[28] 袁海、李航、武增海:《产业异质性视角下政策工具对战略性新兴产业的激励效应研究》[J]. 《产业经济评论》,2020 年第 04 期,第 75-89 页。

[29] 袁航、朱承亮:《国家高新区推动了中国产业结构转型升级吗》[J]. 《中国工业经济》,2018年第08期,第60-77页。

[30] 张军、陈诗一、Jefferson G H:《结构改革与中国工业增长》[J]. 《经济研究》,2009 年第 7 期,第4-20页。

[31] 赵春雨、朱承亮、安树伟:《生产率增长、要素重置与中国经济增长——基于分行业的经验研究》[J]. 《中国工业经济》,2011 年第 08 期,第 79-88 页。

[32] Acemoglu, D., Aghion, P. and Hemous, D., “The Environment and Directed Technical Change in a North-South Model”[J]. Oxford Review of Economic Policy, 2015, 30(3): 513-530.

[33] Aghion P and Howitt P, “the Economics of Growth”[J]. Mit Press Books, 2009, 1(272): 124-125.

[34] Brandt, L., Biesebroeck, J. and Zhang, Y., “Creative Accounting Or Creative Destruction Firm-Level Productivity Growth in Chinese Manufacturing”[J]. Journal of Development Economic, 2012, 97(2): 339-351.

[35] Bronfenbrenner M and Gerschenkron A, “Economic Backwardness in Historical Perspective”[J]. Economica, 1962, 18(2): 415-417.

[36] Clark C, The Condition of Economic Progress[J]. Macmillan Company, 1957,21-57.

[37] Davidson R and MacKinnon J G, Estimation and Inference in Econometrics[J]. Oxford University Press, 1993.

[38] Hoffmann and Walther G, The Growth of Industrial Economies, Manchester University Press, 1958.

[39] Inklaar, R., Koetter, M. and Noth, F., “Bank Market Power, Factor Reallocation, and Aggregate Growth”[J]. Journal of Financial Stability, 2015, 19: 31-44.

[40] Petrin A and Levinsohn J, “Measuring Aggregate Productivity Growth Using Plant-Level Data”[J]. The Rand Journal of Economics, 2012, 43(4): 705-725.

[41] Shaikh A M and Moudud J K, “Measuring Capacity Utilization in Oecd Countries: A Cointegration Method”[J]. Economics Working Paper Archive, 2004.

[42] Solow S R M, “A Complete Capital Model Involving Heterogeneous Capital Goods”[J]. Quarterly Journal of Economics, 1956(4): 537-562.

Factor Allocation Efficiency, Industrial Policies and Manufacturing Structure Upgrading: An Empirical Study Based on Northeast China

WANHONG LI

(Harbin Engineering University)

NA LI

(Harbin Engineering University)

CE LI

(Harbin Engineering University)

Abstract: Improving the efficiency of factor allocation in Northeast China and promoting the upgrading of manufacturing structure have become the top priority in solving the economic growth dilemma of Northeast China and realizing the balanced development strategy of Chinas regions. Based on the panel data of manufacturing industries in Northeast China from 1998 to 2013, this paper verified whether the factor allocation efficiency could promote the upgrading of manufacturing structure in the Northeast. The moderating effect of selective industrial policies on the factor allocation efficiency and the upgrading of manufacturing structure was also be tested. The results show that improving the factor allocation efficiency can significantly promote the upgrading of manufacturing structure in Northeast China. In addition, the moderating effect of selective industrial policy on factor allocation efficiency and manufacturing structure upgrading is related to capacity utilization rate of industries. When manufacturing industry capacity is insufficient or normal, the selective industrial policy can significantly improve the positive effect of factor allocation efficiency on manufacturing structural upgrading. On the contrary, when the capacity is excess, the selective industrial policy will weaken the positive effect of factor allocation efficiency on manufacturing structural upgrading.

Key Words: factor allocation efficiency; selective industrial policy; capacity utilization; manufacturing structure upgrading

〔執行编辑:韩超〕