文献中反映出的乐律学思维发展、成熟及变迁

李 玫

一、乐律学是人对音乐理解的思想结晶

人类文明史中的一个专门学问是有关对音律规律性的认识,这就是律学。但若仅仅抽象地谈论乐音之间的物理规定性,那还没有与音乐实践联系起来。所以准确地说,这项学问的探索一直是为了了解音乐实践中音律运动规律性的内在原理。中国古人在这方面的学术积累一直包含着对乐学系统内的成组乐音在数理逻辑方面进行深入理解和实践方面的合规律性把握,已有的成果显示出中国古人不仅有能力运用一般逻辑方法来研究乐音之间的关系,并有能力运用数理逻辑的精密计算把握形态底层的本质关系。

中国的传统律学理论在漫长的发展历程中始终是作为乐学理论的理论基础而存在的,与乐学结构形成一种互为表里的阐释系统,律学在进行学理阐释时,一直围绕着乐器的调律、宫调体系的具体内容而展开,涉及到律、调、谱、器的综合关系。所以,从20世纪80年代以来,为了准确反应这门学科在中国的历史实践,学界使用乐律学这个概念。它既包含着对历史理论的研究,又反映着仍然存活的传统音乐中的形态规律,既有中国传统律学理论的独特历史特征,又具有现代音乐学相关理论的普遍共性。

中国人早在先秦就形成的大国意识,直接投射到在音律认识上的系统性建设,因此有一套严密的术语和表述系统。古希腊人为了解决里拉类乐器上弦与弦之间的组合关系,聚焦在音程表达方面,发明了对各种音程合乎本质的称谓系统;古印度人则在表达音高的微妙变化方面有独到能力,他们虽然没有发明出一套表达音程的术语系统,却可以对音程的细密划分进行形容,并有专门表达音程和谐程度的术语。比较几种古代文明在乐律学方面的成就,我们可以说,中国古人由于开始乐律学研究的切入视角不同,因而形成独特的乐律学传统,在经、史、子、集的古籍文献分类中,经部乐类的文献基本上都是有关乐律学的学问。这些文献反映了中国人在乐律学探索方面的成就。

二、最早建立了乐律学的学科表述系统

在两千多年的历史书写中,关于乐律学的书籍汗牛充栋。早在春秋战国时代(公元前8—公元前3 世纪),就已经形成了对乐音的体系化认识,有一套律名和阶名系统以及逻辑化的生律法,这些系统化的知识都记载在古籍文献中。

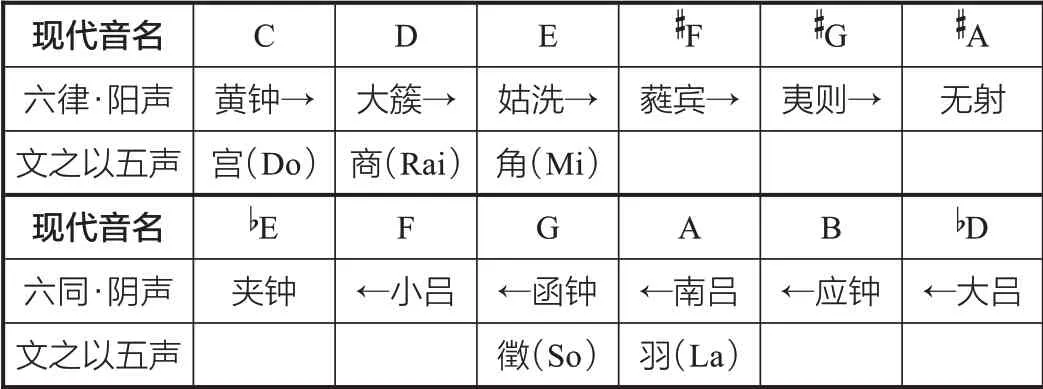

(一)《周礼》整齐地记录了十二律名

大师掌六律、六同以合阴阳之声。

阳声:黄钟、大蔟、姑洗、蕤宾、夷则、无射。

阴声:大吕、应钟、南吕、函钟、小吕、夹钟。

皆文之以五声:宫、商、角、徵、羽;……以六德为之本,以六律为之音。①[清]孙怡让撰:《周礼正义》卷四十五,王文锦、陈玉霞点校,北京:中华书局1987年版,第1832—1846页。

这段话不仅表明在实践中以五声音阶为音乐组织形式,已经有了五个阶名,而且还有对一个八度内建立十二个音的认识,并对这十二个音进行命名。十二律与五声音阶的乐学结构组织在一起,即“皆文之以五声”,可以描述并记录调性轮流更替的实践。这奠定了对音乐理论进行探索的学科基础。这种音律、音阶表达的术语符号体系,是乐律学史上一个重大的发明。而在这个时期,我们没有看到其他几个文明古国发明他们各自的音律命名系统。

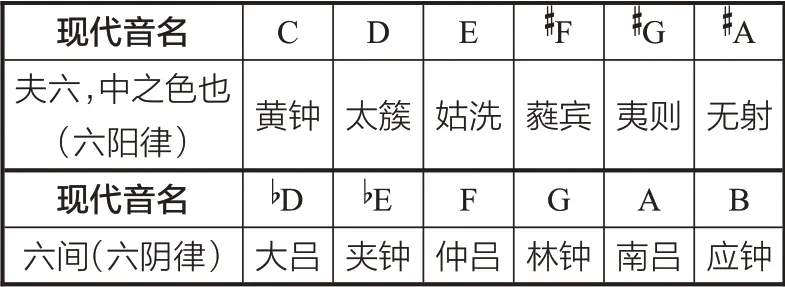

《周礼》中提及的十二个律名与延用至今的律名基本一致,只有三律略为不同,他们可以与我们今天所用的国际通用音名对应起来(以黄钟为C示例)。

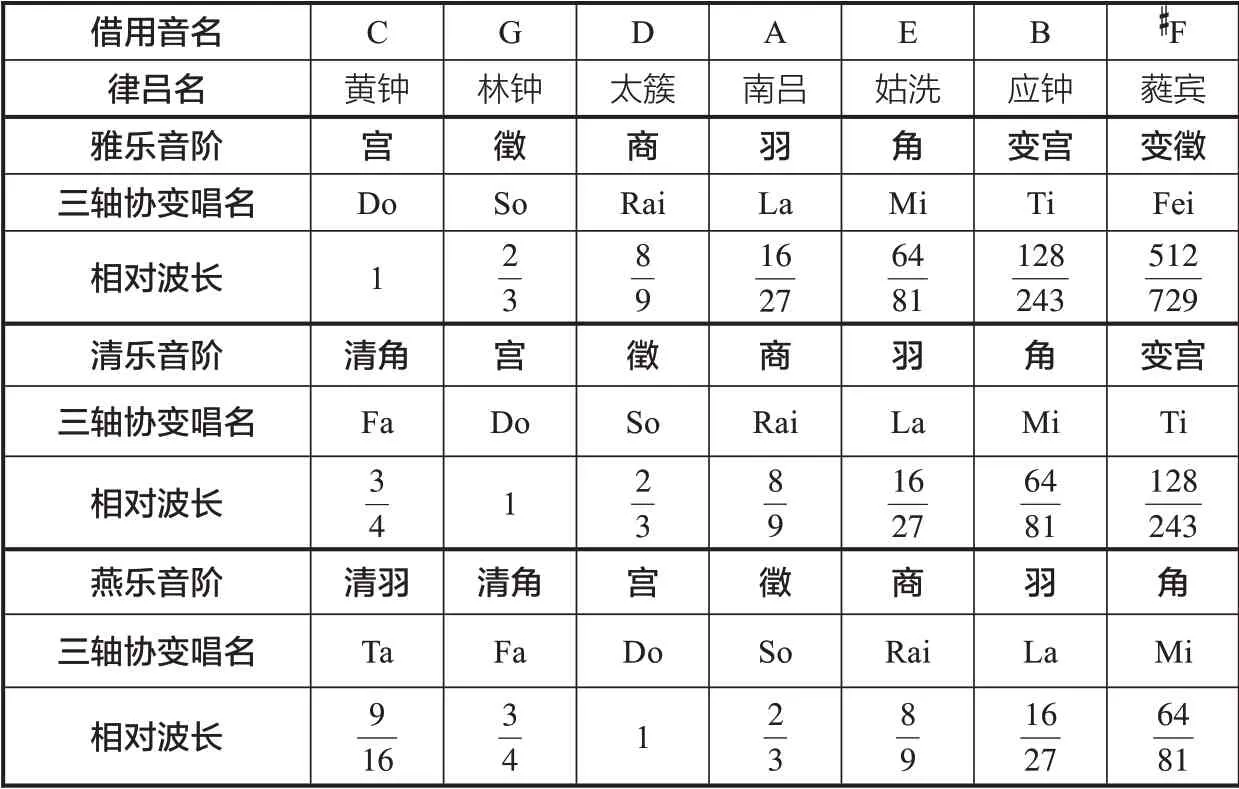

以下制表展示《周礼·春官宗伯》这段话所具有的音乐意义:

(二)《国语》中律名已经统一

王将铸无射,问律于伶州鸠。对曰:“律所以立均出度也。古之神瞽,考中声而量之以制,度律均钟,百官轨仪,纪之以三,平之以六,成于十二,天之道也。

夫六,中之色也,故名之曰黄钟,所以宣养六气、九德也。由是第之:二曰太蔟,所以金奏赞阳出滞也。三曰姑洗,所以修洁百物,考神纳宾也。四曰蕤宾,所以安靖神人,献酬交酢也。五曰夷则,所以咏歌九则,平民无贰也。六曰无射,所以宣布哲人之令德,示民轨仪也。

为之六间,以扬沉伏,而黜散越也。元间大吕,助宣物也。二间夹钟,出四隙之细也。三间仲吕,宣中气也。四间林钟,和展百事,俾莫不任肃纯恪也。五间南吕,赞阳秀也。六间应钟,均利器用,俾应复也。”②徐元诰撰:《国语集解》,王树民、沈长云点校,北京:中华书局2002年版,第113—121页。

这段文字中提到的十二个律名与延用至今的律名完全一致,它们可以与我们今天的音名对应起来,制表如下(以黄钟为C):

表2 《国语》十二律

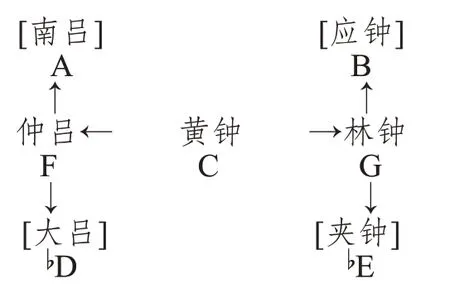

这也反映了十二律名正是在公元前5 世纪后渐渐完备定型下来。“古之神瞽,考中声而量之以制,度律均钟,百官轨仪,纪之以三,平之以六,成于十二,天之道也。”这段文字中体现出“神瞽”在调律时首先必重听觉——“以耳齐声”。在听觉经验的操作中,协和三度是容易听到的。而六阴律在命名上也的确显示出三吕三钟各自形成连续三度的框架式思维(见图1)。

图1 三吕三钟各自形成连续三度的框架式思维

这似乎为曾侯乙编钟铭文中重三度的表述提供了一个注脚。

(三)曾侯乙编钟铭文中的律名

《周礼·春官》和《国语·周语》中提到的这些律名不仅是被记载在文献中,还有地下出土的编钟铭文为证。曾侯乙编钟于公元前433 年入葬,全套64 枚钟被一套律名表述出其中的音律关系。铭文不仅展示出当时各诸侯国不同律名间的对应关系,还通过一些缀词显示出音程关系。在诸国并立的时代,还没有统一标准,这些或同或异的律名中有黄钟、太簇、姑洗、蕤宾、夷则、无射和应钟这七个《周礼》中已有的律名。

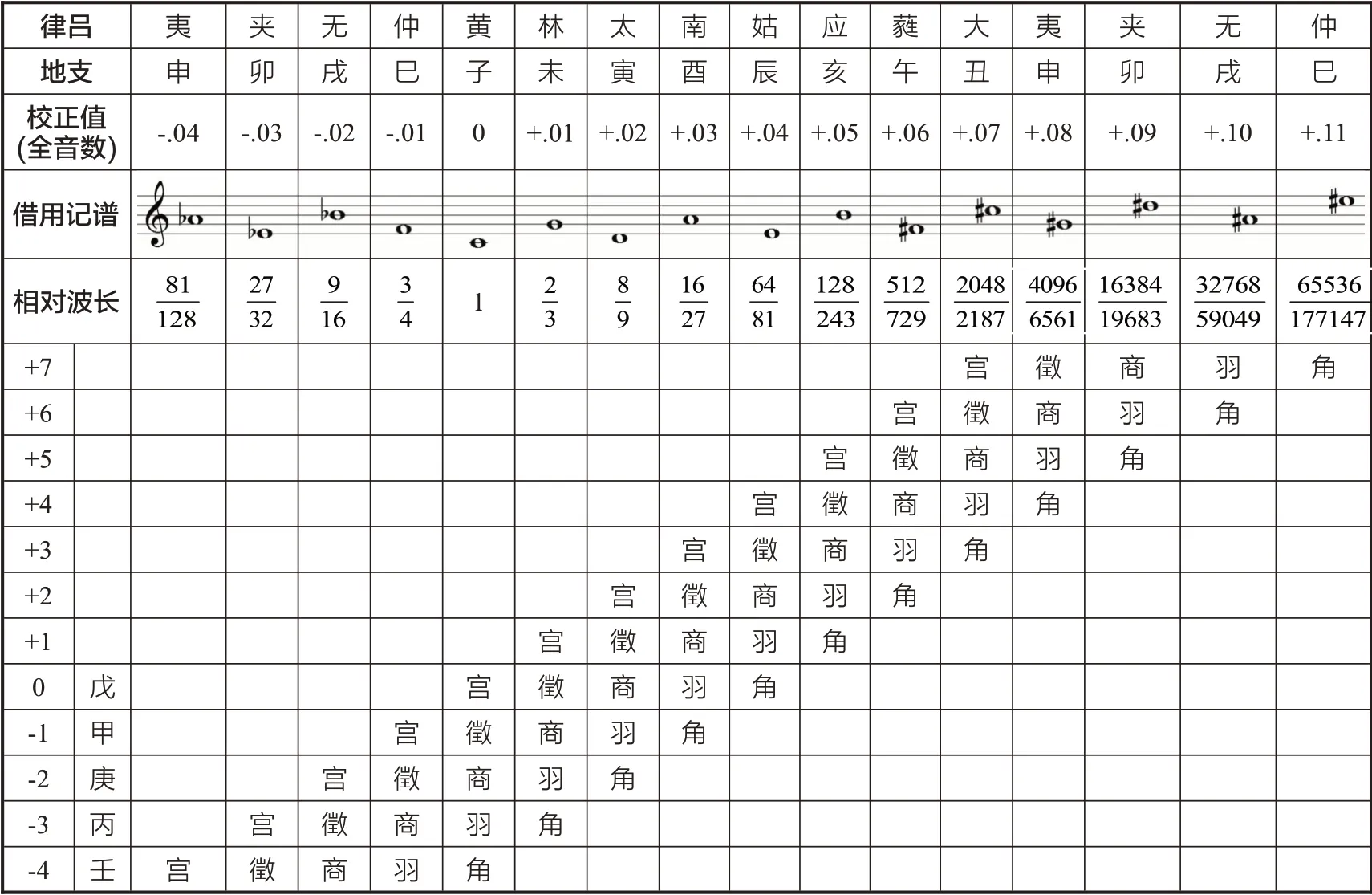

中国的古文字学家和音乐学家对这套编钟上的铭文进行研究,并对每一枚钟进行测音,检验铭文中记述的内容,基本可以判断出这套钟的音高互相之间形成图2这样的音系矩阵。

图2 曾侯乙编钟铭文音系网(括号内的律名是根据基链律名逻辑推导而出)

很显然,这是一个符合纯律(Just intonation)逻辑关系的结构网。由于中国音乐单声旋律性发展的特色,在音乐实践关系中不涉及纯律,所以,虽然研究著述汗牛充栋,却鲜见有关纯律理论的研究。但先秦编钟同体双音的乐器结构必然令我们的听觉追求谐和三、六度音程,编钟铭文则证实在早期的实践中具有谐和三、六度音程。

以听觉为重,这与古希腊公元前4 世纪出现的“和谐派”主张遥相呼应,当然,从文献和实物证据而言,中国人更早显示出有关声音知识的认知系统性。有合瓦形钟同体双音的物质条件作为基础,先秦在音律实践上运用纯律是可以理解的。纯律在中国古琴这个乐器上一直生生不息地运用至今,有大量琴学文献可以提供证明。另外在一些有合唱传统的少数民族音乐中也自然地运用了纯律法则。

三、最早的绝对音高意识

中国古代律学思维的成熟之早令人敬佩。《吕氏春秋·古乐篇》关于黄帝命人作律的故事记写了黄钟律管的长度,这反映当时人们对绝对音高的意识。

昔黄帝令伶伦作为律。 伶伦自大夏之西,乃之阮隃之阴,取竹于嶰溪之谷,以生空窍厚钧者,断两节间——其长三寸九分——而吹之,以为黄钟之宫,吹曰舍少。次制十二筒,以之阮隃之下,听凤皇之鸣,以别十二律。其雄鸣为六,雌鸣亦六,以比黄钟之宫,适合;黄钟之宫皆可以生之。故曰:黄钟之宫,律吕之本。③[战国]吕不韦:《吕氏春秋新校释》,陈奇猷校注,上海:上海古籍出版社2002年版,第288页。

这段记载提供的信息,其意义在于:首先,找到一个标准器,它可以保持稳定的音高,对它的描述是“取竹於嶰溪之谷,以生空窍厚钧者,断两节间——其长三寸九分——而吹之,以为黄钟之宫”;其次,制作了十二个律管,皆以这个三寸九分长,管壁厚度均匀的律管为音高依据,比之合适,可以得到以黄钟为宫的音阶。再次,规定了十二律以黄钟为首,次第生出。

这种对音律命题的全面观察和表述,在人类认知音律规律性的三个文明源头中是居首位的。

四、“三分损益”生律法算解严密而精确

(一)管子律数

约成书于公元前4 世纪的《管子·地员篇》是第一个记录生律方法的文本,这个方法被称为“三分损益法”,并且给出了黄钟、林钟的数据,以及其它三个音的相生步骤。这是人类文明史中第一次把数和看不见摸不着的音结合起来。

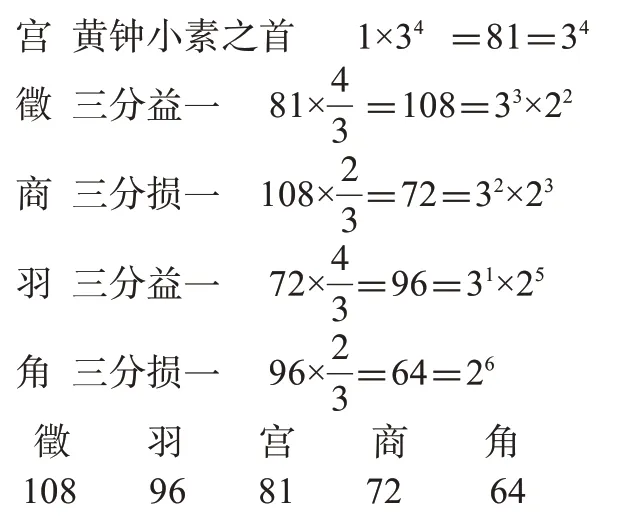

凡将起五音,凡首,先主一而三之,四开以合九九,以是生黄钟小素之首以成宫。三分而益之以一,为百有八,为徵。不无有三分而去其乘,适足以是生商。有三分而复于其所,以是成羽。有三分去其乘,适足以是成角。④郭沬若、闻一多、许维遹撰:《管子集校》,北京:科学出版社1956年版,第909—910页。

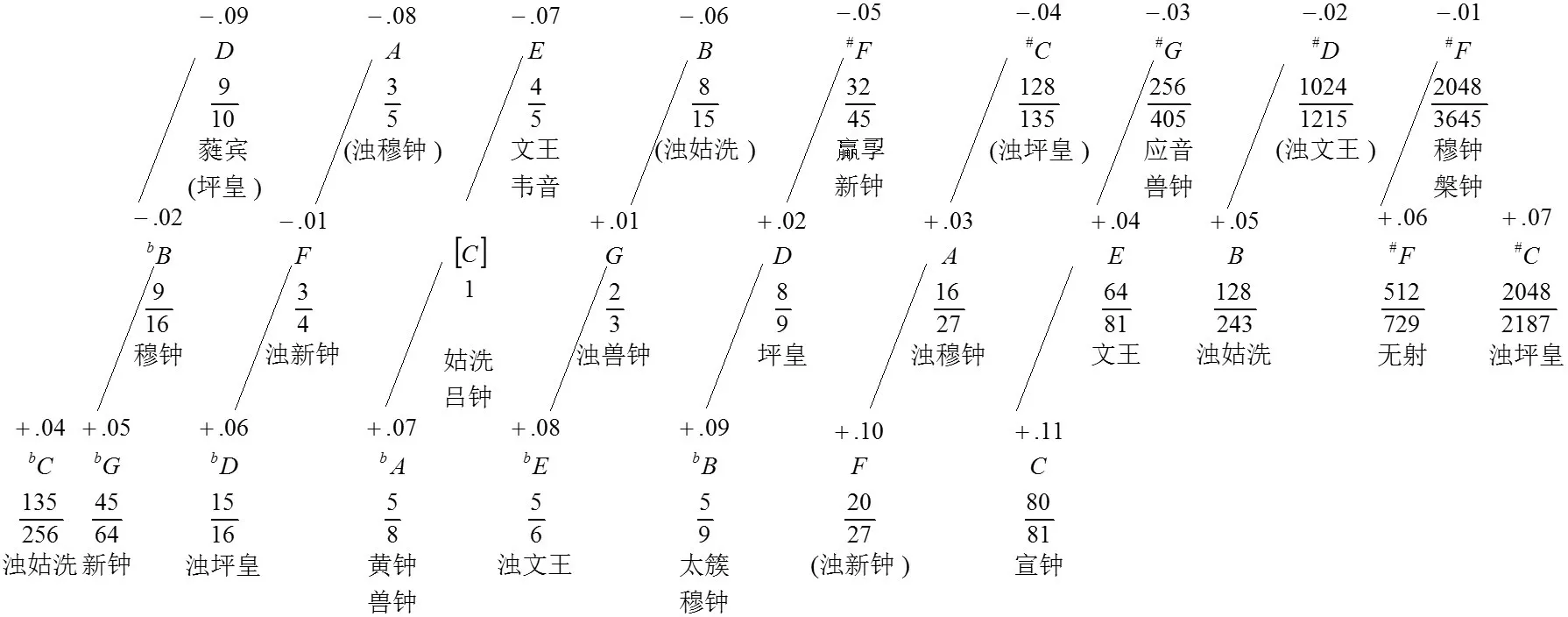

这段记写于公元前4 世纪的文字,里边包含的信息非常丰富,我们用律学的语言来解读这段文字。以黄钟“四开以合九九”得第一个律数81,经三分益一而生“为百有八”的第二个律数108,根据这段话的指导,把文中提到的四个相生步骤写为如下分解式(见图3),我们可以对这段话的学术性有更深入的理解:

图3 《管子·地员篇》的生律法

把这几个音按照音高顺序排列,就形成了这样的音列(见表3)。这里的律数81的发明是非常了不起的。因为它避开了具体的长度数据,用一个抽象的数定义黄钟宫音,从上列分解式可以看到,由此相生的其余四个律数互相之间与黄钟建立起了乐学结构上的亲疏远近关系,这可以从质数3的幂数递减看到。还可以分解出五个乐音的高低顺序以及五个律数两两之间的音程性质,这可以从表3中的相对波长和音程系数获知。

表3 管子律数的乐律学分析

这种生律方法和差不多同时期的毕达哥拉斯(Pythagoras,公元前582—公元前493 年)提出的五度相生法相同,都是以谐音列第二、三号谐音之间的纯五度为生律素材,但不同的是,“三分损益法”是连续地对振动长度进行三等分划分并增减,也就是说只作相对属方向的五度生律,连续三分损益相生四次,得到五正声,继续三分损益相生六次得七个音,就会形成如下音阶:

宫→徵→商→羽→角→变宫→变徵

《管子·地员篇》已经形成五音置于五行框架内的叙事传统,到了《汉书·律历志》,对五音就赋予了远大于其能指属性。

声者,宫、商、角、徵、羽也。……夫声者,中于宫,触于角,祉于徵,章于商,宇于羽,故四声为宫纪也。协之五行,则角为木,五常为仁,五事为貌。商为金,为义,为言;徵为火,为礼,为视;羽为水,为智,为听;宫为土,为信,为思。以君、臣、民、事、物言之,则宫为君,商为臣,角为民,徵为事,羽为物。唱和有象,故言君臣位事之体也。⑤[汉]班固:《汉书》,[唐]颜师古注,北京:中华书局1962年版,第957—958页。

将这段文字的内容制表列出如表4。

表4 《汉书·律历志》中不同事物配合模式

在这样的叙事框架内,五正声的顺序具有了不可更改的君臣、尊卑象征,所以多出来的“变宫”“变徵”两个音没有正声地位。这个音阶成为国家仪式用乐的规范,即我们所说的雅乐音阶。事实上,不仅五音被赋予尊卑伦理秩序,“三分损益”相生之法也被赋予尊卑秩序,因而具有了政治伦理内涵。以后历代皆以“三分损益”法而生的正声音阶为参照来表述,以至于音乐实践中运用不同的音阶结构,也会将自己隐藏在这个权威理论之下。乐工实践中还有另外几种音阶结构,但不能明说(见表5)。

表5 一均七声的三种乐学结构

这三种音阶虽用相同的七律,但音列间的结构是不同的,除了第一种“雅乐音阶”严格遵守“三分损益”法则,后两种则是“三分三倍”地向着相对属(右,3 在分母)和相对下属(左,3 在分子)两个方向生律构成。传统音乐的实践中就存在着这三种音阶。

(二)《吕氏春秋》十二律相生顺序

《吕氏春秋》成书于秦统一六国前夕,是为统一大业后治理国家而作。卷六“音律”这段内容规定了作为标准器的十二律管相互间的相生顺序:

黄钟生林钟,林钟生太蔟,太蔟生南吕,南吕生姑洗,姑洗生应钟,应钟生蕤宾,蕤宾生大吕,大吕生夷则,夷则生夹钟,夹钟生无射,无射生仲吕。三分所生,益之一分以上生;三分所生,去其一分以下生。黄钟、大吕、太蔟、夹钟、姑洗、仲吕、蕤宾为上,林钟、夷则、南吕、无射、应钟为下。⑥[战国]吕不韦:《吕氏春秋新校释》,陈奇猷校注,第328页。

这里边提到了“益之一分以上生”“去其一分以下生”,并规定了某几律是上生所得,某几律是下生所得,按照上生、下生的定义,我们可以用以下11步来展示十二律的相生格局(见图4)。

图4 《吕氏春秋》十二律管上下相生分列图

它的特点是先下生后上生以及蕤宾后重复上生。这样的规定可以使十二律维持在一个八度内(见谱1)。

谱1 《吕氏春秋》十二律

可见,这个先下生和蕤宾后重复上生是律吕相生保持在一个八度内的两个必备条件,从那以后几乎所有的文献中都是这样的相生顺序。这个文献是第一个用三分损益法叙述了十二律的相生顺序,在这个语境中,数据并不重要,重要的是对方法的规定。《吕氏春秋》卷五“古乐”曰“黄钟之宫,律吕之本”,“适音”曰“黄钟之宫,音之本也”。它强调的是黄钟为律吕之本,宫为音之本,黄钟之宫可以依次相生十二律。我们可以根据《吕氏春秋》所规定的相生顺序,以黄钟第一律的相对长度为1,并依次推演出各律相对长度。“音律”篇中的“黄钟、大吕、太簇、夹钟、姑洗、仲吕、蕤宾为上”指这七律是上生而得,上方相生分列图中的右列六律皆上生而得。那么,如何理解“黄钟为上”?按照相生关系,第12 次仲吕上生黄钟才能继续维持一个八度的十二律布局。很显然,在这个表述中,并没有“黄钟还原”这个命题。

从《吕氏春秋》以来,由低音生出高音的方法被称为下生,即三分损一,高音生出低音的方法被称为上生,即三分益一。这种“上生”“下生”的判断来自于乐音所指代的尊卑顺序,和我们对听觉感受的形容恰恰相反。这体现的是一个文化方面的价值观念,这个认识在历史长河中表现得非常稳定,朱熹在《琴律说》中有一段话将音的高下尊卑表述得很清楚:

盖散声阳也,通体之全声也,无所受命而受命于天者也。七徽阴也,全律之半声也,受命于人而人之所贵者也。但以全声自然,无形数之可见,故今人不察,反以中徽为重,而不知散声之为尊。甚矣其惑也!至其三宫之位,则左阳而右阴,阳大而阴小,阳一而阴二。故其取类左以象君,右以象臣。而二臣之分又有左右,左者阳明,故为君子而近君;右者阴浊,故为小人而在远。以一君而御二臣,能亲贤臣、远小人,则顺此理而国以兴隆。亲小人、远贤臣,则咈此理而世以衰乱。是乃事理之当然,而非人之所能为也。⑦[宋]朱熹:《晦庵集》卷六十六《琴律说》,《朱子全书》(第二十三册),上海:上海古籍出版社、安徽教育出版社2002年版,第3245页。

这段话说低的音象征君子,琴弦的散声所出音最低,故为尊;高的音象征小人,从左至右各徽所出音皆高于散声,琴有上、中、下三准,故有三宫,其伦理顺序左君右臣。朱熹的论述清楚破解了这个“上生”“下生”之“迷”。

五、十二平均律思维渐趋成熟并终成正果

我们为之骄傲的另一件事是16 世纪末中国人朱载堉最早发明了十二平均律。但十二平均律这个点子从模糊到理想的完全成熟,到最终被计算出来,则是经历了一千年的思考和实验,其中有完全失败的个案,有接近平均律的设想,这个过程也反应出中国古人在思考音律问题时的逻辑和智慧。

(一)淮南律数中的趋匀观念

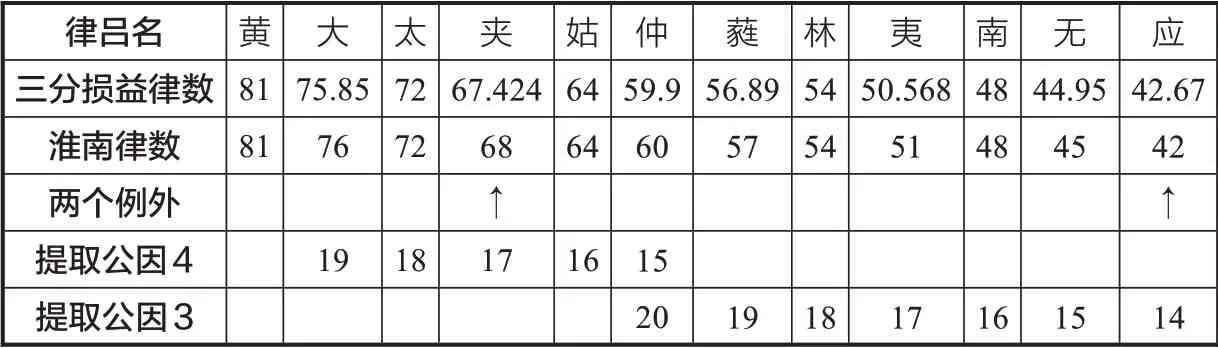

在《吕氏春秋》成书约一百年后,另外一部著作《淮南子》(约成书于公元前140 年)问世。在这部典籍中,第一次有了十二个音的全部数据。这两部重要的乐律学文献,记录了先秦(公元前221年以前)至汉的乐律学知识和观念。

但《淮南子》中的数据有些奇妙。它遵循三分损益法的生律原则,所得数据却不同于三分损益律;它使用了两个生律基数,一个基数来自《管子》律数34=81,另一个新的基数是311=177147,作者称为“大数”。相对《吕氏春秋》,《淮南子》的内容丰富,有方法也有数据,且在自先秦以来浩繁的乐律学文献中,这组数据似乎是个孤例。

“天文训”是这样叙述十二律数的:

凡十二律,黄钟为宫,太蔟为商,姑洗为角,林钟为徵,南吕为羽。物以三成,音以五立,三与五如八,故卵生者八窍。律之初生也,写凤之音,故音以八生。黄钟为宫,宫者,音之君也,故黄钟位子,其数八十一,主十一月,下生林钟。林钟之数五十四,主六月,上生太蔟。太蔟之数七十二,主正月,下生南吕。……夷则之数五十一,主七月,上生夹钟。夹钟之数六十八,主二月,下生无射。无射之数四十五,主九月,上生仲吕。仲吕之数六十,主四月,极不生。⑧何宁撰:《淮南子集释》,北京:中华书局1998年版,第247—251页。

这段话在漫长的乐律学史中,一直令人费解。它保留了“管子律数”81和《吕氏春秋·音律篇》中的生律规定,在前五个律数呈整数格局之后,余下七个律数便不能再维持整数局面,“天文训”的作者对七个非整数作四舍五入求约整数操作,但其中有两数却违背了四舍五入法则(见表6)。

表6 淮南律数解析

从表6 中第二、三两行数据相比较可以清楚地看出,淮南律数是对三分损益律数进行四舍五入求约整数,但夹钟和应钟两律数却没有遵循四舍五入的规则。夹钟一律该舍反入,应钟一律该入反舍。由此我们推测,淮南律数是为了某种目的而做调整。设计表6可以看出这个调整后的格局,表中第五、六两行分别提取公因数4和3,数列被化简,形成两个长度不同的等差数列。这或许就是调整的目的:十二律数追求均匀化排列。

在两千多年的岁月中,人们每论及音律,常常言及淮南律数,但远没有充分认知这组律数中的深层含义。

20 世纪90 年代末,赵宋光先生将这两段数列律数等差的局面概括为“趋匀”,并充分挖掘了质数5(仲吕、无射两律数含5)、7(应钟律数含7)、17(夹钟、夷则两律数含17)、19(大吕、蕤宾两律数含19)的音乐形态结构方面的能量,它们具有解释和声本质的理论内涵。这是指其中的数理规定性所具有的音乐能量,无关音乐实践。“淮南律数”的合理内核终于在现代被揭示并显露出应有的光芒!

这种趋匀观投射到乐律的数理关系中,便构成了这种不符合三分损益法的数列。虽然这个数列已经不合三分损益之规,但在作者看来,“律历之数,天地之道”,这组数据的基础是三分损益法,同时又符合二十四节气的均匀分布,是非常周详完美的。这正是古人对律历关系的认识,既然律历同出于数,依历定律,或依律定历,都反映了朴素的自然循环观。律数通过四舍五入并适度调整,凑成基本均匀的整数分布。这背后的思维方式在“天文训”中说得非常详细:

斗指子则冬至,音比黄钟;加十五日指癸则小寒,音比应钟;加十五日指丑则大寒,音比无射;加十五日……指报德之维,则越阴在地,故曰距日冬至四十六日而立春,阳气冻解,音比南吕;加十五日指寅则雨水,音比夷则;加十五日指甲则雷惊蛰,音比林钟;加十五日指卯中绳,故曰春分,则雷行,音比蕤宾;加十五日指乙则清明风至,音比仲吕;加十五日指辰则谷雨,音比姑洗;加十五日……指常羊之维则……春分尽……,故曰有四十六日而立夏,大风济,音比夹钟;加十五日指巳则小满,音比太蔟;加十五日指丙则芒种,音比大吕;加十五日……指午则阳气极,故曰有四十六日而夏至,音比黄钟……⑨何宁撰:《淮南子集释》,第214—218页。

这段话把音律之间的关系与天文节气方位统一在一个系统中。它以左旋十二律、右旋十二律来比附周天循环,所以规定始于律吕之端黄钟,位子,日冬至,每15 日一个节气应一律,次第顺延至黄钟,日夏至;再每15 日一个节气应一律,次第顺延至黄钟,回到冬至,律吕依次如同双行线般展延,即如表7中倒数第二、四行所示。

这种把音乐的符号体系与二十四个节气对应的叙述主旨,已经隐含着对十二律之间的关系有着模糊的平均化想象。《淮南子》继续说:

甲子,仲吕之徵也;丙子,夹钟之羽也;戊子,黄钟之宫也;庚子,无射之商也;壬子,夷则之角也……一律而五音,十二律而为六十音……⑩何宁撰:《淮南子集释》,第254—259页。

《淮南子》“五子旋相”的内容反映出有限旋宫的关系,这也是最早涉及旋宫的“之调称谓”系统。虽然在这段文本中只提黄钟一律所当五音,但每音各有其宫属,“五子”所当之音犹如每个宫系的坐标,每宫系其它四音依次相比。将文中提到的五子关系制成表8,横列为地支,纵列为天干,黄钟均调域编号为0,黄钟以左调域编号为负数。

这五子关系包含着丰富的信息:从天干序列来看,五音是以徵、羽、宫、商、角的顺序排列,这和《管子》的五声顺序相同,似乎隐含着五音的顺序是以琴上实践为基础;五个均清晰地呈现出从黄钟出发,五均之间为三倍反生的下属关系,这与正史中只讲三分损益法相反。这一点是历代律学研究中所没有注意到的。这个事实反映出《淮南子》成书的时代或之前,人们并没有像后世那样被三分损益法束缚住,而是清醒地了解五音、七音的音列结构中有三倍生律的参预,在听觉审美上更简洁自然,否则如何解释古琴第十徽(相对弦长)的存在?《淮南子》继续说:“一律而五音,十二律而为六十音。因而六之,六六三十六,故三百六十音以当一岁之日。”⑪也就是说,前边五均而二十五音,若在十二律逐个建宫均,十二均共有六十音。后一句话则是想象中的推衍,并没有律吕的基础。

将表8 的内容扩展到十二均,调域增加黄钟以右七均,编号为正数(见表9)。

表8 《淮南子》之“五子旋相”

表9 《淮南子》所述“六十音”的想象推衍

1986 年出土的放马滩秦简中有30 几枚竹简记载了有关乐律的内容,故称“秦简律书”。秦简律书中也有这部分内容,这表明淮南律数并不是孤立的认识,而是当时从西到东,从北到南的共同认识。换句话说,这种以天像历法为思想支点是当时人们的普遍认识观、认识方法和论述方式。这种思考体现出了对纯八度进行均匀划分的模糊意识,但还没有形成对音律运动内部规律的认知。

(二)京房六十律形成的相对均匀局面

《淮南子·天文训》声明“仲吕极不生”,这是基本原则,所以淮南律数并没有黄钟还原的命题,但十二律五音相旋的论述却必然引出黄钟还原的探索。“一律而五音,十二律而为六十音”这样的表述所反应出的思想空间为后世多律的推导提供了基础,它必然催生京房六十律的问世。

“淮南律数”与京房(公元前77—公元前37年)六十律体现了律学研究发展的两个不同方向,一个是向着简的方向发展,使十二律之间呈不复杂整数的自然化局面(这一点已在上文述及),这种调整超出了三分损益法的规则;另一个是继续严格遵循三分损益法向着繁的方向发展,即多律的研究,这就是京房的六十律。这个向着繁琐方向发展的目标是很明确的,就是要解决黄钟还原的问题。但当我们仔细分析京房数据时,我们看到在京房的三分损益相生推衍中,在第五十四律“色育”出现时,一个八度再次形成音程大致均匀的划分。赵宋光先生在他《一笔恼人遗产的松快清理》一文中曾描述过三分损益法对一个八度的均匀划分必然有三个机遇:大致均匀的五个大半音和七个小半音;大致均匀的41 个古代音差和12 个古京差额;第三次机遇是被划分为664个“半京房音差”,这是一个纯理性的推衍,其意义在于逻辑推衍所达到的理性高度。⑫详细推导见赵宋光:《一笔恼人遗产的松快清理》,《音乐研究》1993年第3期,第57—68、92页。后收入赵宋光:《赵宋光文集》,广州:花城出版社2001年版。此处的强调是要说明中国古人在对于十二平均律探索的漫长道路上,有一个平均化理想渐渐清晰的认识过程。

京房六十律自身的逻辑结构与音乐艺术日常习用的音律规定性有着数理的内在联系,这种逻辑是客观存在的,它能被音律科学的理性思维所发现,这是历史的必然,而这发现早在公元前1世纪完成,在世界文化史上也属遥遥领先。但对京房六十律的认识不应仅仅停留在这个层面,而应该提到一个新的高度,即这个发现所激起的“理性思维的反弹力,也曾推动何承天、朱载堉等对均匀律制的顽强不息、精益求精的探索,成为中华文化能以赢得十二平均律首创权的隐伏驱动力之一。”⑬赵宋光:《一笔恼人遗产的松快清理》,载赵宋光:《赵宋光文集》,第359页。

(三)何承天等人的探索呈现出十二平均律思维的成熟

与京房增加律数截然相反的作法是简化音律并能够黄钟还原,这种探索始推何承天(370-447年)十二长度均差新律。

据《宋书·律志》记载:“今上生不及黄钟实二千三百八十四,九约实一千九百六十八为一分……”《宋书·律志》中有个表,列出了全部的律数,单位保留到寸、分、厘,厘以后用“强”“弱”“大强”“大弱”“小强”“小弱”等表示。⑭[南朝梁]沈约:《宋书》卷十一《律历志》,北京:中华书局1974年版,第210—212页。何承天的计算法是先以传统“三分损益法”,从黄钟大数177147 开始算起,依次得出十二律数,继而再三分益一上生从“仲吕还得黄钟”,得实数不及黄钟实二千三百八十四”,即比出发律黄钟大数177147 短何承天将这个差数12等分,即,依次递加在三分损益法所生各律上,再将各律调整过的实数除以39(19683)得各律位的振动体长度。

何承天新律的基本方法也是按三分损益法,但在八度内进行调整而获得一个十分逼近十二平均律的结果。其法是将差额平均分配在十二律长度上,这种新律体现了朴素趋匀观念自觉地向数理靠拢,但理论上是错误的,因为他是用振动体长度的均匀差数添加到各律,不符合音越高,振动长差数越小的道理。由于十二长度均差新律中音高差数最大的是无射律(-15音分),故何承天的新律只是效果上很接近,但从实用上说不是准确的十二平均律。何承天之后,还有刘焯、王朴提出的调律方案。他们都显示出对十二平均律的设想已经成熟,但没有一个正确的方法实现。

(四)朱载堉最终完成十二平均律

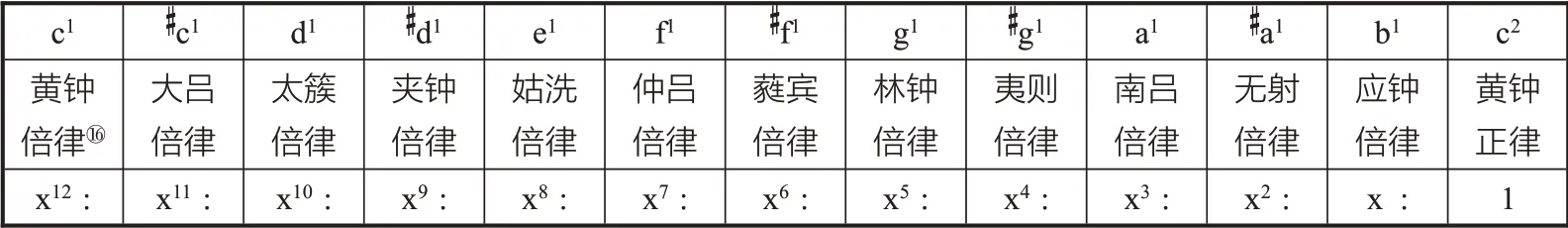

求十二平均律,必须以建立等比数列概念和掌握开方技术为前提。何承天新律时代,由于没有开方术的数学支持,虽然十二平均律的理想已完全成熟,但所用的方法理论上是错误的,故而“何承天十二长度均差新律”的理论价值并不高,只是标志着古人早期对十二平均律的追求与探索,具有历史意义。王朴也曾逼近了这样的结果,但他只是运用调整生律链环的局部,没有提出一个普遍公式。直到16 世纪后半叶(1584 年以前),明代朱载堉(1536—1611 年)在《律历融通》中提出了十二平均律的概念“新法密率”和基本方法。但在《律历融通》(1581 年)中所介绍的方法仍然是以三分损益法为基本思路,采用缩小分母,求出五度和四度的比数,然后按照上、下相生顺序乘除12 次,就可以“返本还原”。他非常清楚地言明,这是“新法,与古法不同”。直到1596 年的《律吕精义》才详细公布了“密率”的方法与数据,他所求出的一系列等比级数使十二平均律得到了数学公式化的表达。十二平均律与其他各种在自然律基础上演绎出来的律制的不同就在于,其他律制是以一个或两个基本的生律“细胞”相生而出,十二平均律则是人为地预先将八度均分而设定出一个半音的比率然后依次连乘。《律吕精义》中朱载堉的计算结果⑮[明]朱载堉:《律吕精义·内篇》卷一《不用三分损益第三》,冯文慈点注,北京:人民音乐出版社1998 年版,第9—10 页。可用表10来展示。

表1 《周礼》十二律

表10 《律吕精义》“新法密率”的基本内容

朱载堉能够完成十二平均律的计算,不仅表明他在律学、数学方面达到的世界性高度,同时说明他在思想认识方面也敢于冲破禁忌。中国两千年来的律学史一直围绕黄钟律数必为九寸,不敢越雷池半步。他设黄钟正律为一尺,突破了思想难关,使新法密率的计算数值变得简洁清晰,终于认识到“黄钟九寸”只是“算家立率”而已,将数理理论与实验对象统一起来,通过对一根弦长作一系列的开方计算,求比例中项,得到长度越来越短,音越来越高这种合乎自然的结果。

朱载堉的计算法在今日看来,其思维逻辑框架为:

十二平均律在今天是容易理解的,对一个八度的音程系数开12 次方即可获得。然而在朱载堉的时代还不具备这样的数学计算能力,朱载堉以三个步骤依次对纯八度的音程系数开平方得三全音的比率,继而对三全音开平方得一个半全音的比率,最后一步继续开立方得半音的比率,这就是平均律半音的答案。表10 中的X 就是这个半音,比率为1.059463094298,然后依次连乘得其它各律比率,表11 中一一呈现各律的比率。

表11 十二等程律的逻辑框架

从淮南律数中的趋匀观念到何承天等人想象中的八度内均匀化调整,在一千多年的探索中,朱载堉完成了从理想到实现。⑯此处定黄钟音高为c。