煤层层滑构造地球物理特征及预测方法

孙常长,孟凡彬

(1.中国煤炭地质总局勘查研究总院,北京 100039;2.中国煤炭地质总局物探研究院,河北涿州 072750)

0 引 言

层滑构造指地层中软弱夹层(煤层、顶底板泥岩、砂质泥岩)与其围岩产生滑动产生的一种地质现象。层滑构造将会造成周边岩体在应变、物性参数的变化[1-5]。淮北某矿在实际开采中,遇到层滑构造所带来的地质问题,影响了煤矿的安全开采。其主要特征有:煤层厚度变化大,局部有突变,形成薄煤带甚至无煤带,给开采带来一系列不安全因素[5-6];另外因为构造应力,破坏了煤层固有结构,造成煤层赋存变化,瓦斯突出危害增大,给煤矿安全开采带来巨大隐患[6-7]。因此,研究层滑构造主导下煤层厚度变化及其赋存规律一直是煤矿安全生产方面的重要课题。本文以研究煤层厚度变化导致的煤层反射波地震响应特征为切入点,结合煤层厚度变化的主控因素——层滑构造,基于地质、测井等成果约束下的地震多属性分析,经过信息融合解释研究区主采煤层厚度变化规律,探索出一种利用三维地震信息判别层滑构造导致煤层厚度变化的方法,从而研究构造煤发育范围的方法,为瓦斯(煤层气)研究提供技术手段[2-4,8-19]。

1 层滑构造的地质特征

层滑构造是在构造作用下 ,煤系地层中软岩层与围岩发生滑动,这种滑动面角度一般比较小,但其沿滑动面产生的形变将导致煤层厚度、煤质发生变化,从而形成构造应力集中区、瓦斯富集区,致使地质灾害隐患加大[2-4,12]。

煤矿中,其形态可分为揉皱型、断裂型及其组合型。揉皱型可细分为底滑顶褶式、顶滑底褶式、层内滑褶式、穿刺构造等;断裂型可分为底断顶不断、顶断底不断、顶底皆断;组合型分为书斜式、阶梯状、“y”与反“y”字形。[2-4,8,12]

1.1 揉皱型层滑构造

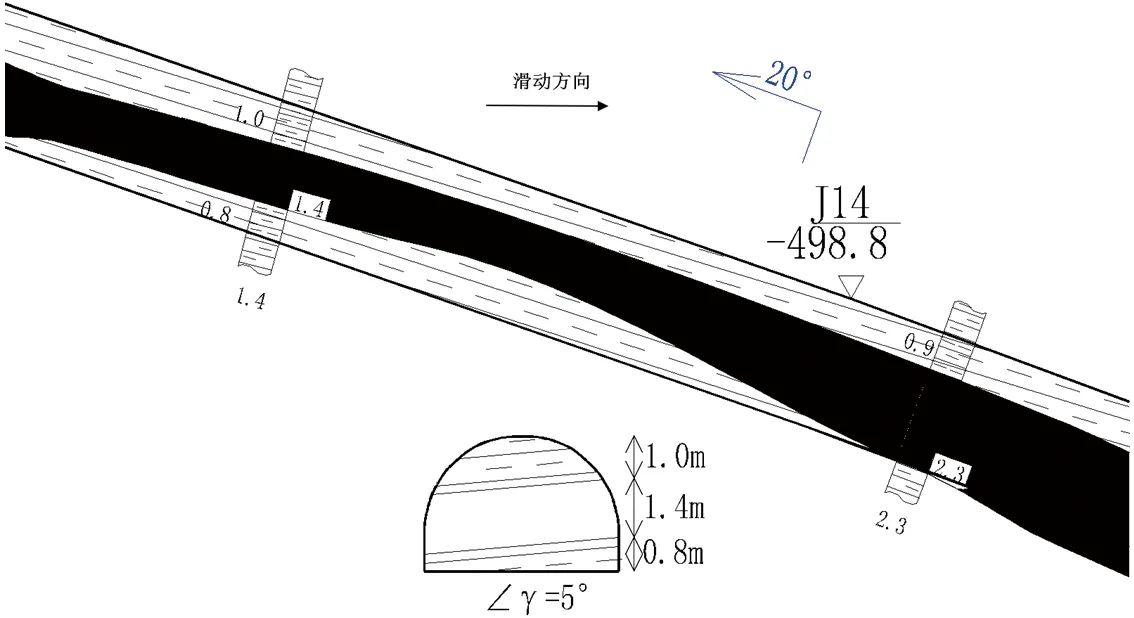

揉皱型层滑构造是以煤层作为滑动带,以煤层上、下围岩为滑脱面,形成波状起伏态,煤层发生塑性形变或者黏性形变。在构造应力作用下,原生结构煤层受破坏,煤厚突变形成,形态各异。图1为淮北某矿实际开采遇到的揉皱性层滑构造地质剖面示意图,其顶板比较稳定未发生明显形变,但底板形变较大,从而导致煤厚变化极大。[2-4,8,12]

图1 淮北某矿揉皱型层滑构造剖面示意图Figure 1 A schematic diagram of kneading interlayer gliding tectonics section in a Huaibei coalmine

1.2 断裂型层滑构造

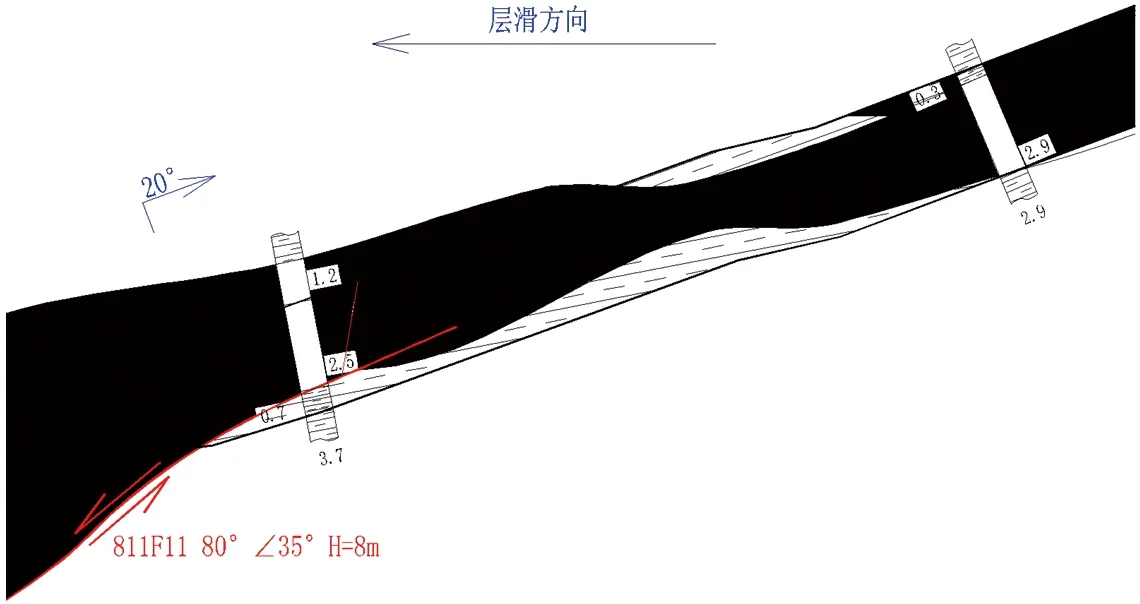

在煤系地层中,断裂型层滑构造一般是指煤层与顶底板围岩间的层滑面与围岩断裂面在水平构造应力作用下产生滑动所形成的类型,限于煤层、煤系地层之内。具体表现为层滑面呈脆性变形,滑脱面较为明显,断裂面发育在煤层中,有时断裂面与滑脱面合二为一,常发育于煤层顶板或底板。图2为淮北某矿实际开采过程中所遇到的断裂型层滑构造剖面示意图。分析可以初步得出结论:煤层与围岩力学参数差异大,这是断裂型层滑构造产生的条件之一。其围岩为硬岩,煤层为软岩,在层滑作用下产生脆性断裂,形成断裂滑动面,并伴有牵引现象,滑动带的煤厚剧变[2-4,8,12]。

图2 淮北某矿断裂型层滑构造剖面示意图Figure 2 A schematic diagram of faulting interlayer gliding tectonics section in a Huaibei coalmine

2 煤层层滑构造地震特征

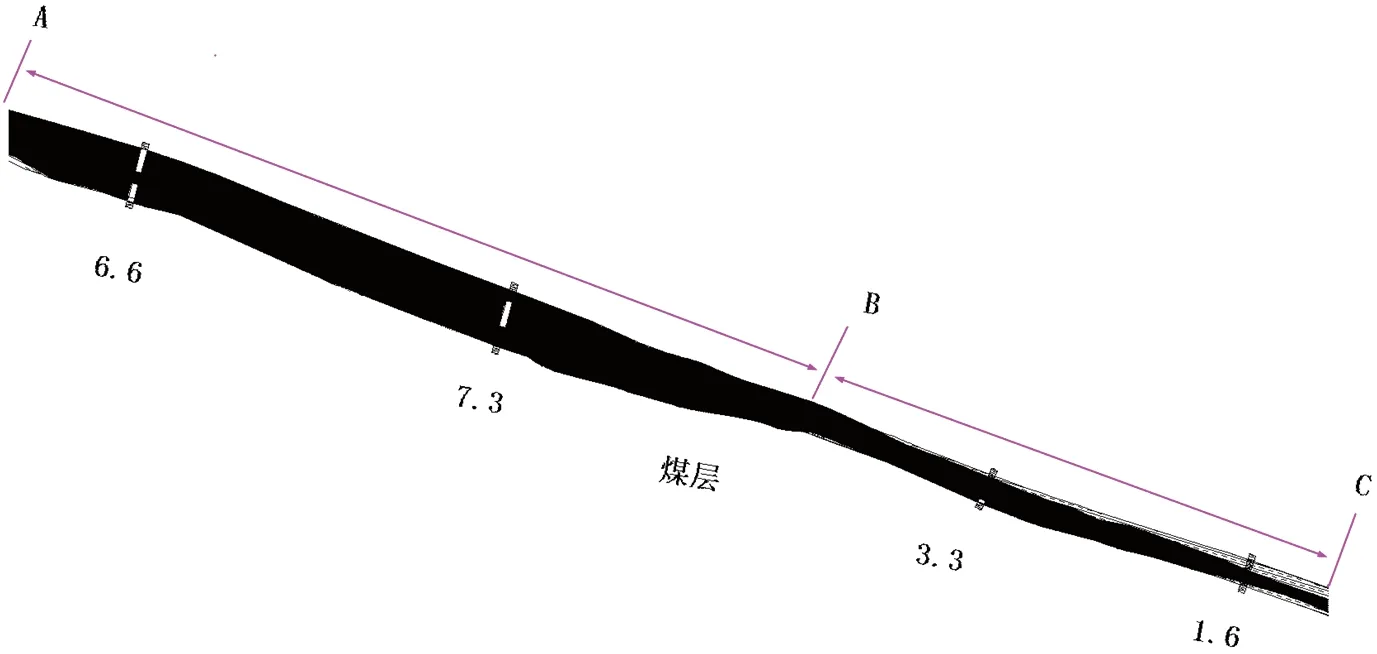

选取研究区833工作面机巷作为研究对象,分析研究区揭露煤层层滑构造发育的地震响应特征。首先选取833工作面部分机巷(图3),从图中可以看出:剖面AB段煤层较稳定,煤层厚度较大,煤层厚度6.6~7.3m;剖面BC段煤层厚度相对较薄,为1.6~3.3m。从AB段至BC段,煤层变薄且变化较大。从巷道实际资料分析可知图3右半部分为层滑构造区域,其地质特征为为煤层厚度变薄且不稳定,煤体结构发生了变化,有的煤被密集的次生裂隙相互交切成碎块、粒或粉末。

图3 833工作面煤层实际揭露地质剖面示意图Figure 3 A schematic diagram of working face No.833 actually revealed coal geological section

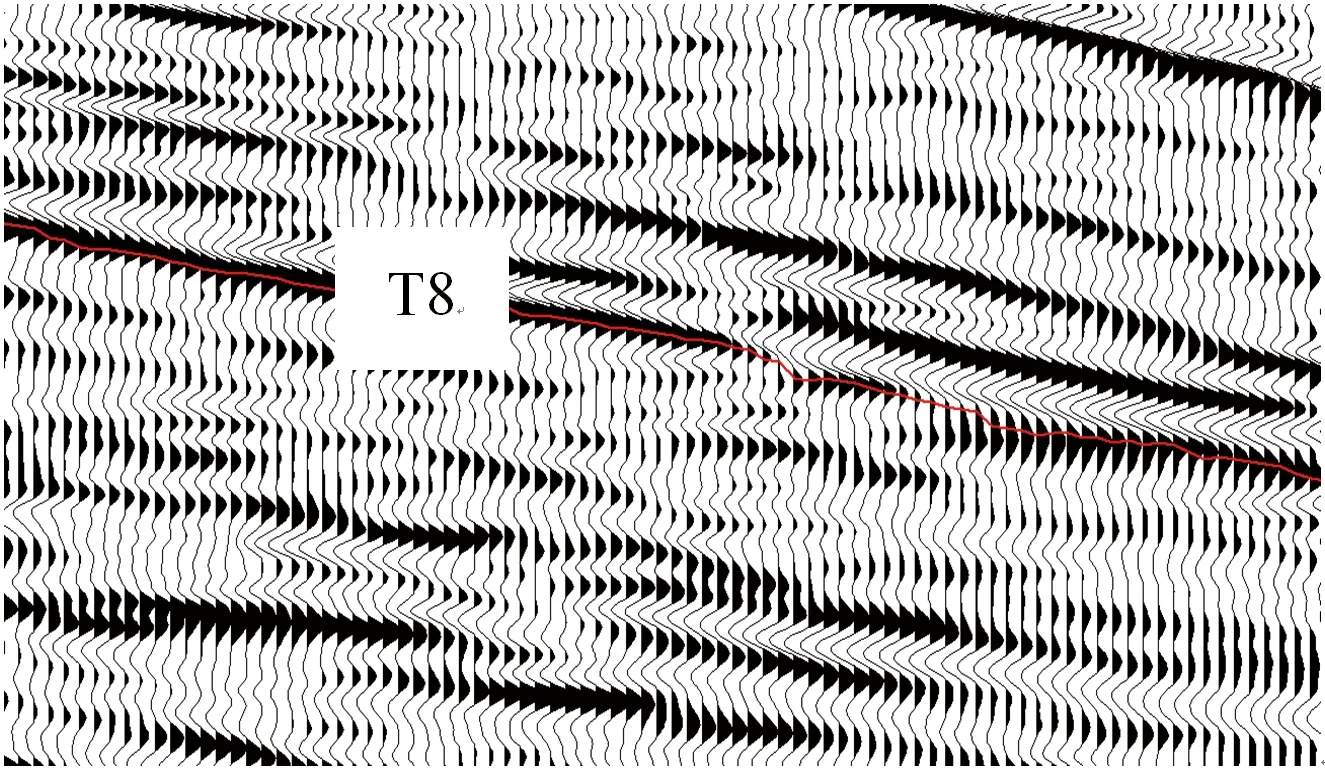

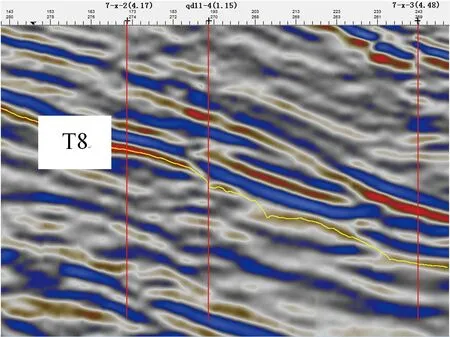

基于研究区三维地震数据,分析833工作面部分机巷地震剖面(图4)。从图中可以看出,AB段,是煤层稳定的区域,煤层反射波整体比较稳定,连续性好,信号能量强、瞬时频率高及瞬时相位稳定;BC段,煤层厚度变薄且不稳定,煤层反射波连续性差、不稳定,信号能量弱,瞬时频率减小,瞬时相位不稳定,局部有突变现象。结合地质特征分析,地震信息的变化是由层滑构造导致煤层性质发生了变化,即煤层AB段与BC段在原生结构上已发生了质变,使得BC段煤层信号能量变弱、瞬时频率降低、瞬时相位发生变化。也即是说层滑构造造成了AB段与BC段煤层反射波能量有差异。AB段为原生煤反射稳定, BC段煤层为破碎的构造煤,地震波频率、能量及相位均发生了变化。

图4 833工作面揭露段对应煤层地震剖面响应Figure 4 Working face No.833 revealed sector corresponding coal seam seismic section response

由833工作面机巷部分揭露段对应煤层地震剖面响应的特征分析可知:当煤层厚度变化与构造煤发育时,煤层反射波的“三瞬”属性也发生变化,其它相关属性也会发生变化。下面利用地震属性分析煤厚变化的主控因素——层滑构造,为利用地震属性圈定层滑构造区,研究区内煤层厚度变化的规律提供理论依据。

3 煤层层滑构造地震信息特征

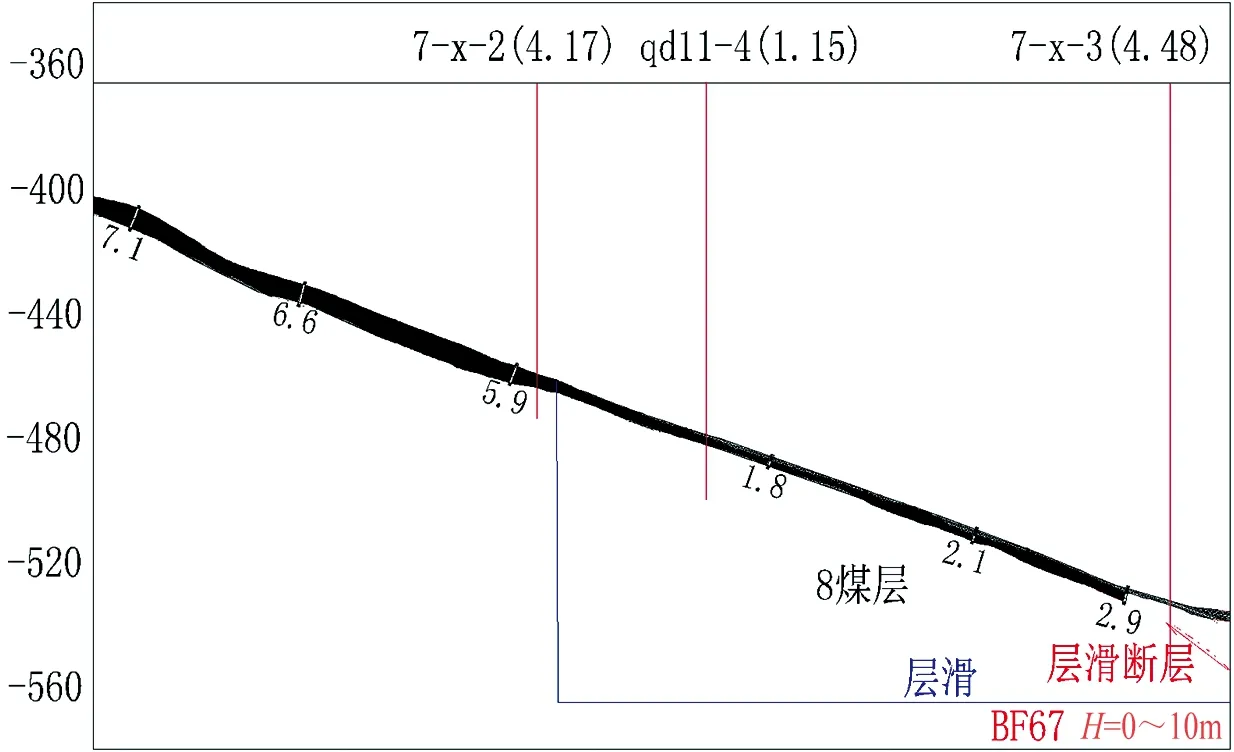

工作面机巷上有三个钻孔:7-x-2、qd11-4和7-x-3;揭露的煤厚分别是4.17、1.15和4.48m;煤质特征分别是条带状结构的块煤(原生结构)、粉末状结构(构造煤为主)、粉末状结构(构造煤为主),如图5所示。基于研究区地震数据,选取833工作面机巷地震剖面进行属性分析(图6)。

图5 833工作面机巷煤层厚度变化剖面示意图Figure 5 A schematic diagram of working face No.833 engine roadway coal thickness variation section

图6 833工作面机巷煤层反射地震响应特征示意图Figure 6 A schematic diagram of working face No.833 engine roadway coal reflection seismic response features

3.1 反射波振幅类属性数据

先提取过钻孔7-x-2、qd11-4和7-x-3孔的833工作面巷道的地震资料,提取煤层反射波属性数据,时窗大小为煤层上下10ms。分别进行主振幅属性、均方根振幅属性以及振幅最大值属性分析,研究地震振幅类属性与煤层厚度变化的主控因素——层滑构造之间的关系。

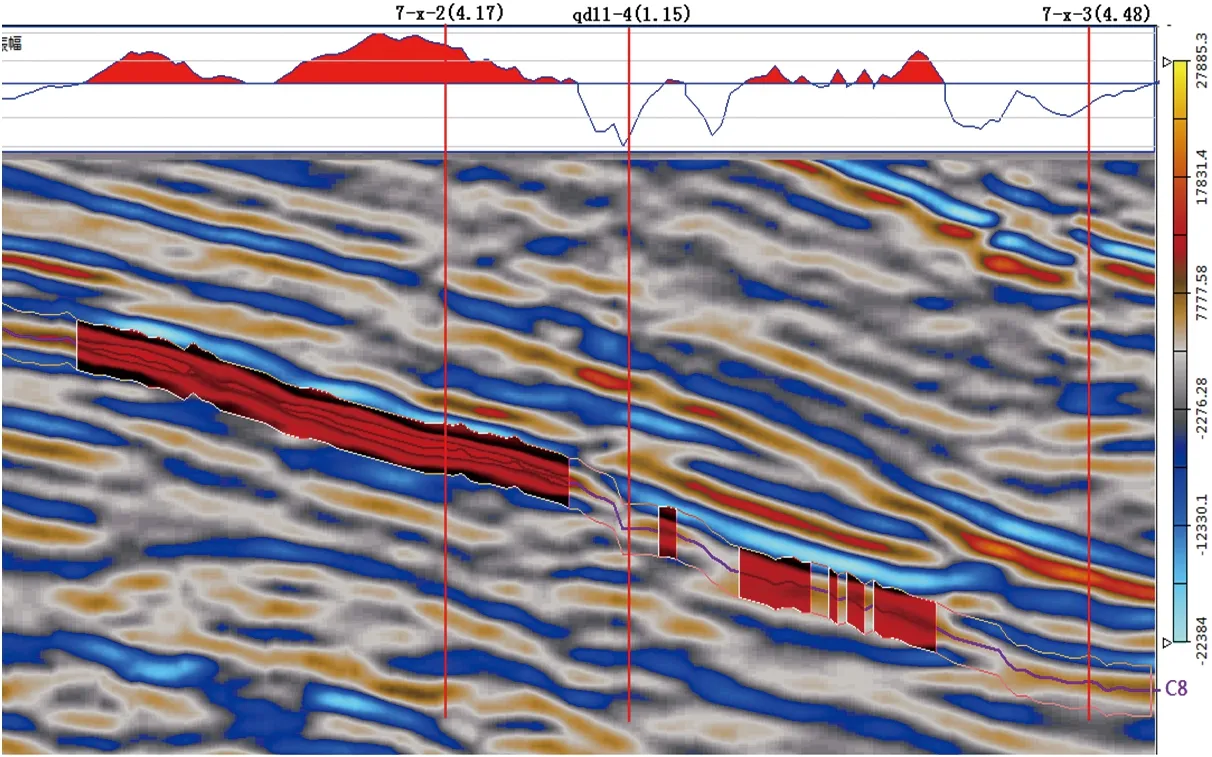

3.1.1 主振幅属性

提取主采煤层反射波主振幅信息数据,分析地震数据中主振幅属性规律(图7)。图中煤层稳定区是地震反射主振幅的红色能量区,最小值为84 917,最大值134 716;煤层不稳定区即由于层滑构造造成的煤层破碎区是地震反射主振幅的白色能量区域,最小值为22 670,最大值84 917,强弱区别明显。主振幅强区里,有一个钻孔7-x-2,煤厚4.17,煤质稳定不破碎(原生煤);主振幅弱区里,有两个钻孔qd11-4和7-x-3,煤厚不稳,煤质破碎(构造煤)。

图7 煤层反射地震信息提取的主振幅属性Figure 7 Coal reflection seismic information extracted predominant amplitude attribute

3.1.2 均方根振幅属性

提取主采煤层反射波均方根振幅信息数据,分析地震数据中均方根振幅属性规律(图8)。图中煤层稳定区是地震反射均方根振幅的红色能量区,最小值为7 692,最大值134 101;煤层不稳定区即由于层滑构造造成的煤层破碎区是地震反射均方根振幅的白色能量区域,最小值为2 224,最大值7 692,强弱区别明显。均方根振幅强区里,有一个钻孔7-x-2,煤厚4.17,煤质稳定不破碎(原生煤发育);均方根振幅弱区里,有两个钻孔qd11-4和7-x-3,煤厚不稳,煤质破碎(构造煤发育)。

图8 煤层反射地震信息提取的均方根振幅属性Figure 8 Coal reflection seismic information extracted root-mean-square amplitude attribute

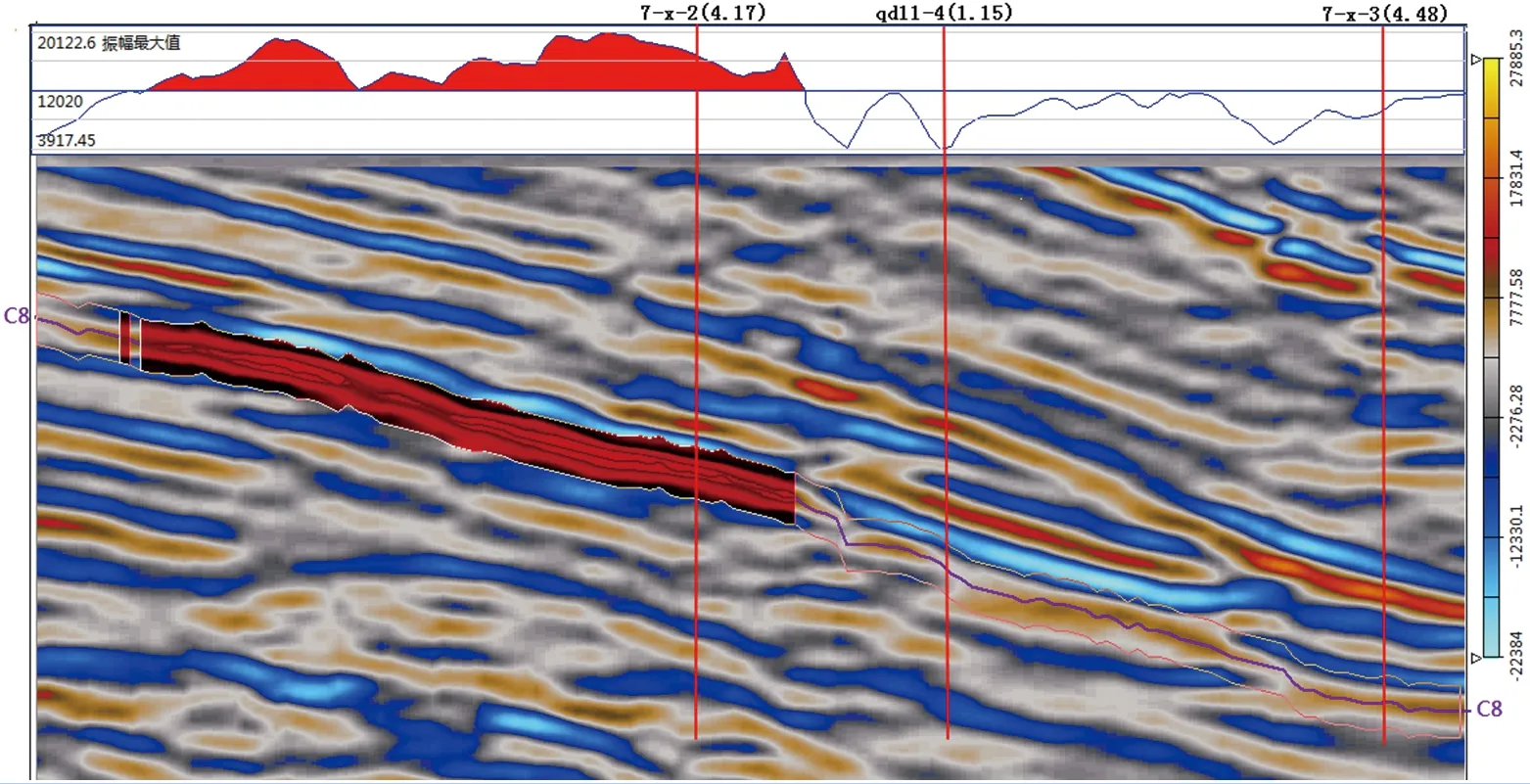

3.1.3 振幅最大值属性

提取主采煤层反射波振幅最大值信息数据,分析地震数据中振幅最大值属性规律(图9)。图中煤层稳定区是地震反射主振幅的红色能量区,最小值为12 020,最大值20 122;煤层不稳定区即由于层滑构造造成的煤层破碎区是地震反射主振幅的白色能量区域,最小值为3 917,最大值12 020,强弱区别明显。振幅最大值强区里,有一个钻孔7-x-2,煤厚4.17,煤质稳定不破碎(原生煤);振幅最大值弱区里,有两个钻孔qd11-4和7-x-3,煤厚不稳,煤质破碎(构造煤),为构造煤发育。煤层稳定区域(原生煤)反射波振幅最大值属性值大于煤层破碎区(构造煤发育区)振幅最大值属性值。

图9 煤层反射地震信息提取的振幅最大值属性Figure 9 Coal reflection seismic information extracted amplitude peak value attribute

根据上述钻孔内8煤层成果分析,钻孔7-x-2处8煤为原生煤(构造欠发育),在833工作面机巷8煤层反射波地震振幅类属性图中均分布在红色高能量区;qd11-4孔和7-x-3孔8煤为构造煤,在833机巷8煤层反射波地震振幅属性图中均分布在白色低能量区。

3.2 煤层反射波频率类属性

通过提取过钻孔7-x-2、qd11-4和7-x-3孔的833工作面巷道的地震资料,分析煤层反射波频率类属性数据,时窗大小为以煤层为中心20ms。主要分析以下几个属性与煤层厚度变化的主控因素——层滑构造之间的关系。

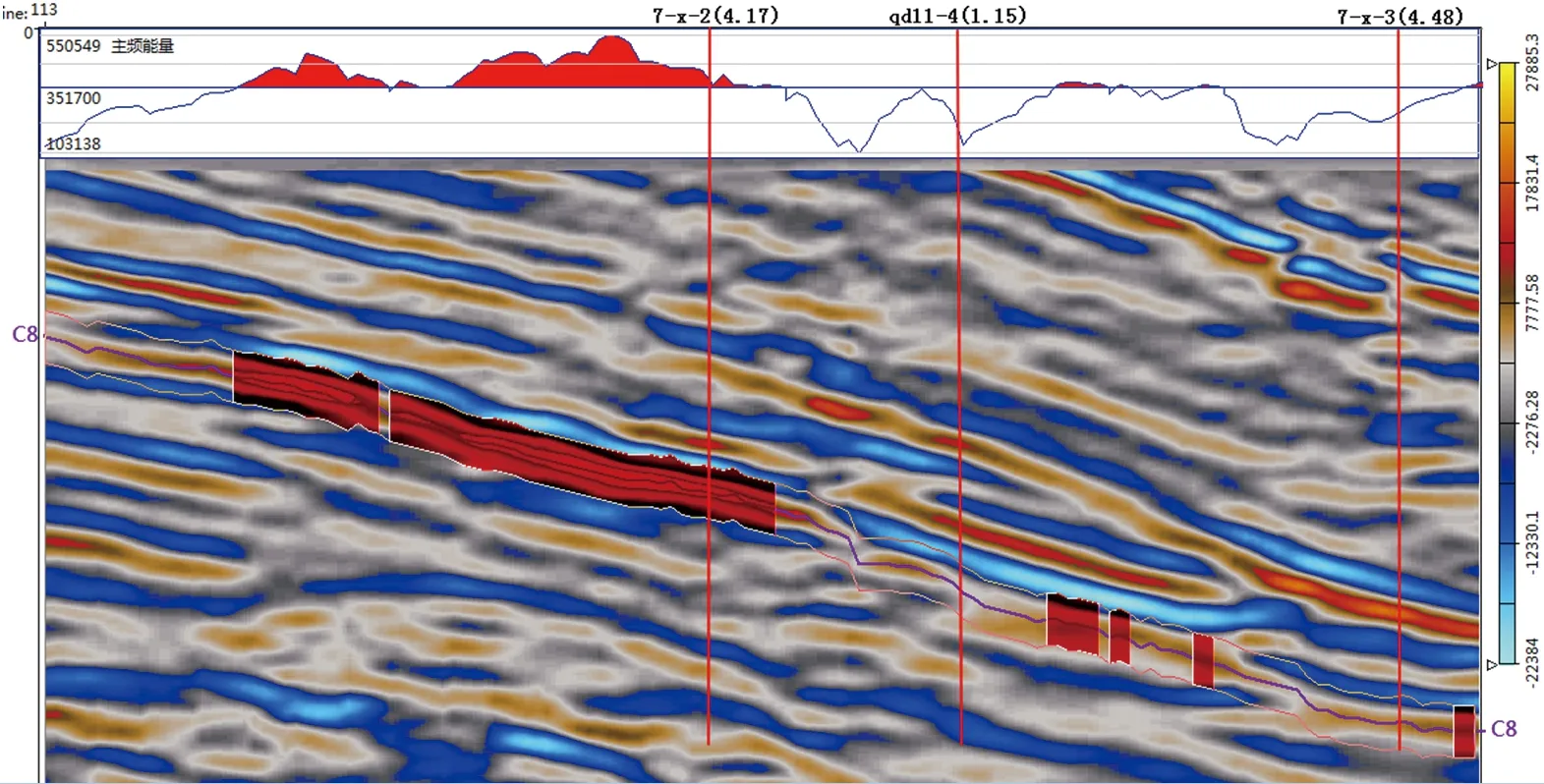

3.2.1 主频能量属性

提取主采煤层反射波主频能量信息数据,分析地震数据中主频能量属性规律(图10)。煤层稳定区是地震反射主频能量的红色能量区;煤层不稳定区即由于层滑构造造成的煤层破碎区是地震反射主频能量的白色能量区域。主频能量强区里,煤质稳定不破碎(原生煤);主频能量弱区里,煤厚不稳,煤质破碎(构造煤),为构造煤发育。煤层稳定区域(原生煤)反射波主频能量属性值大于煤层破碎区(构造煤发育区)振幅最大值属性值,这也为利用主频能量属性分析瓦斯(煤层气)提供了依据。

图10 地震剖面与煤层反射波主频能量属性Figure 10 Seismic section and coal reflection wave predominant frequency energy attribute

3.2.2 吸收系数属性

同样,按照上述方法提取主采煤层反射波吸收系数信息数据(图11),地震表征的规律特征是构造煤发育区的吸收系数大于构造煤欠发育区的吸收系数。

图11 地震剖面与煤层反射波吸收系数属性Figure 11 Seismic section and coal reflection wave adsorption coefficient attribute

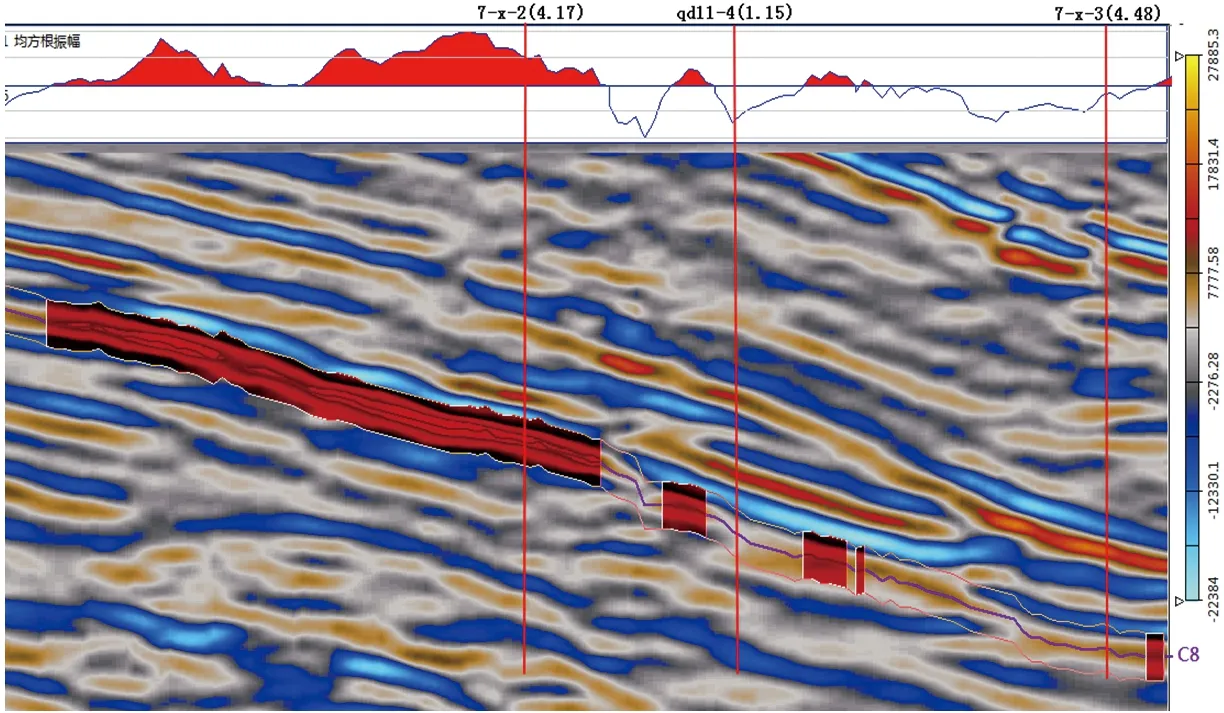

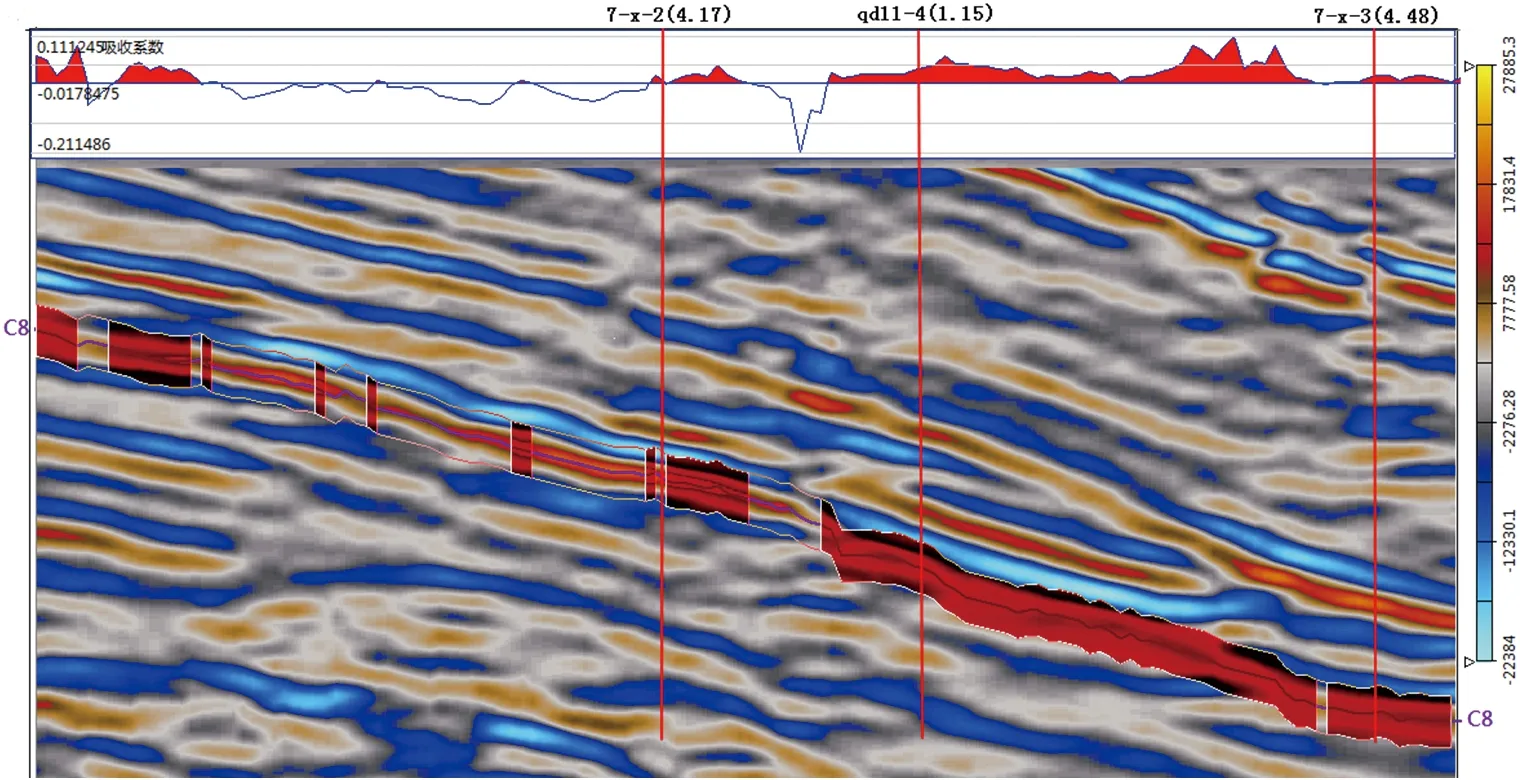

3.2.3 谱分解

根据煤层主频的特征,进行了30~70Hz的谱分解数据分析,数据体间隔为10Hz。提取完分频数据,进行地质数据的匹配分析,相应的地震剖面数据信息如图12所示。可以看出:煤层稳定区(原生煤发育区),钻孔7-x-2钻遇煤层煤质完好,未发生破坏,煤层反射波整体比较稳定,连续性好,信号能量强、瞬时频率高及瞬时相位稳定,煤层反射波主频较宽,可达60Hz;煤层厚度不稳定区(构造煤发育区),钻孔qd11-4、7-x-3可见煤厚变化大,煤质破碎,煤层反射波连续性差、不稳定,信号能量弱,瞬时频率减小,瞬时相位不稳定,局部有突变现象,煤层反射波高频成分吸收厉害,高频成分能量剧烈衰减到远小于60Hz。因此,利用谱分解技术可以识别构造煤发育区,进而划分研究区内层滑构造分布范围。

由实际揭露的地质资料作为对比的依据,通过已知主采煤层相应的地震数据信息的提取,进而研究了层滑构造所造成的煤层地震响应的特征规律,从以上材料的数据结果可以得出,煤层稳定区(原生煤)(钻孔7-x-2实际揭露)与层滑构造运动造成的煤层不稳定区(构造煤)在地球物理响应上有具有明显的差异,如振幅与频率方面。在振幅类属性方面,煤层稳定区域(原生煤)振幅类属性值大于煤层破碎区(构造煤发育区)振幅类属性值。在频率域属性方面,煤层稳定区域(原生煤)频率属性值大于煤层破碎区(构造煤发育区)频率属性值。煤层稳定区域(原生煤)主频能量属性值高于煤层破碎区(构造煤发育区)主频能量值,煤层稳定区域(原生煤)吸收系数低于煤层破碎区(构造煤发育区)吸收系数值。针对煤层主频特征进行的30~70Hz,间隔10Hz谱分解数据提取分析可得出煤层稳定区域(原生煤)反射波频谱较宽,煤层破碎区(构造煤发育区)高频成分能量在调谐频率较高时剧烈衰减,高、低振幅能量分布特征明显,可以利用频率特征区分原生煤发育区与构造煤发育区。

经过对研究区833机巷8煤层进行地震属性分析,结果显示煤层稳定区(原生煤)(钻孔7-x-2实际揭露)与层滑构造运动造成的煤层不稳定区(构造煤)在地震响应上会产生明显差异 (如振幅类属性和频率类属性), 与实际地质资料理论相吻合,为利用三维地震资料进行叠后地震多属性提取、分析,圈定煤层厚度变化的主控因素——层滑构造区域,解释煤层厚度变化规律提供了有力的理论与技术支撑。

图12 煤层反射波30~70Hz谱分解剖面Figure 12 Coal reflection wave 30~70Hz spectral decomposition section

4 层滑构造地球物理预测方法

基于层滑构造所产生的煤厚变化及地震响应变化的规律,进行多信息融合技术预测层滑构造区。主要是利用谱矩法与波阻抗进行煤层厚度联合反演,分析区域内煤层厚度变化规律;同时利用振幅、频率等多属性融合分析,划分煤层构造煤发育带,进而联合圈定层滑构造区域,同时为解释煤层厚度变化规律提供依据。

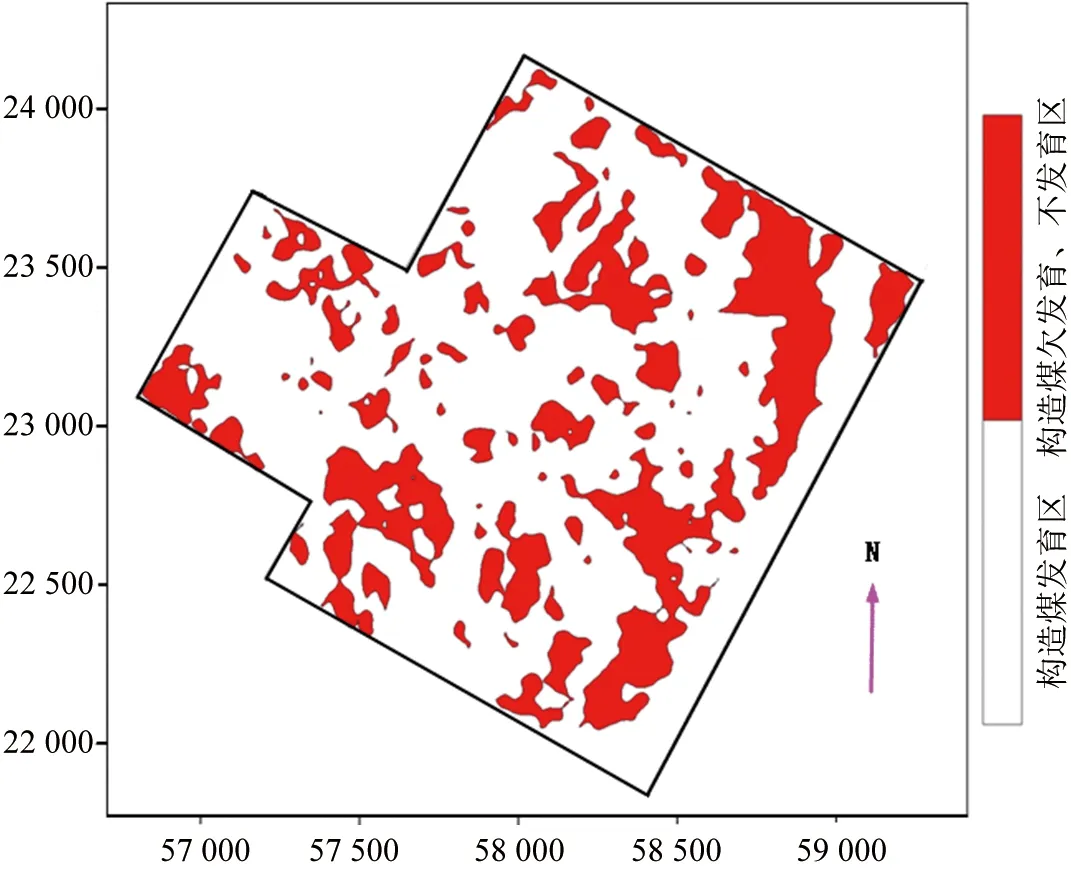

首先对研究区进行属性分析及多属性融合,划分构造煤发育区,结果如图13所示。从图中可以看出,红色区域是原生煤发育区,代表煤层比较稳定;白色区域是煤层不稳定区,代表煤层构造煤发育区,也是瓦斯(煤层气)集中区。

图13 研究区原生煤与构造煤分布示意图Figure 13 A schematic diagram of primary coal and tectonoclastic coal distribution in study area

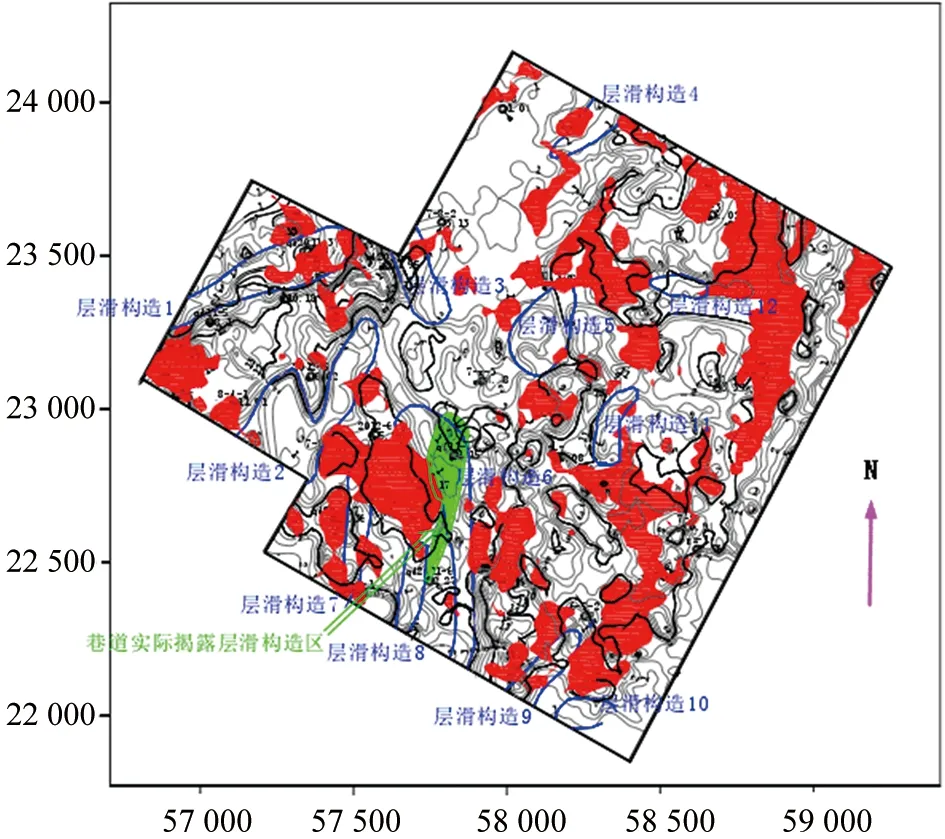

其次是基于研究区煤层厚度变化反演结果与构造煤发育情况,结合区内断层资料,圈定煤层厚度变化的主控因素——层滑构造,如图14所示。从图中可以看出:研究区发育煤层的层滑构造区12处,形成三个条带状层滑构造区,南部层滑构造1-2-7-8-9-10带、中部层滑构造3-5-11带和北部层滑构造4-12带。层滑构造区域基本处在构造煤发育与欠发育的边界,与构造煤发育区吻合较好。

图14 研究区多信息融合煤层层滑构造分布示意图Figure 14 A schematic diagram of multi-information integrated coal seam interlayer gliding tectonics distribution in study area

5 结语

基于钻孔与巷道揭露资料分析,确认层滑构造能够导致煤层反射波的运动学、动力学特征发生变化,利用多信息融合技术解释煤层厚度与识别构造煤发育范围,展现了研究区内煤层厚度变化与构造煤发育存在内在联系,研究结果表明: 研究区8煤层厚度变化区与该煤层构造煤区基本一致。主要分布在西南部,表明研究区内构造煤发育是煤层厚度变化的主要因素,而区内主要的构造类型为层滑构造,因此研究区内层滑构造为煤层厚度变化的主控因素,从而为地震资料预测煤层中层滑构造提供了技术依据。