失能老人的照料需要满足状况及其影响因素分析

曹杨,杜鹏

(1 四川大学 公共管理学院,四川 成都 610065;2 中国人民大学 老年学研究所,北京 100872)

1 引言

伴随新时代社会主要矛盾的转变,养老领域也出现了失能老人对健康养老不断增长的需要与现有的服务配置严重不匹配的矛盾(陆杰华,2018;彭希哲等,2018;王增文,2017;杜鹏,王永梅,2017),使得精准照料成为亟待解决的重要问题。实现精准照料的关键是精准识别照料需要。国内已有研究对于照料需要的评估大致分为两类:一类是通过失能评估预测需要,认为失能老人是潜在的服务对象;另一类是通过询问老人是否需要或是否使用某些服务项目来考察供需匹配情况,上述两类评估都忽视了既有照料的贡献。已有照料尤其是其中的家庭照料在中国养老中发挥着中流砥柱的作用,国外研究也发现,只有尚未被已有照料满足的需要才是精准照料的重大突破口(Mor,1998),也就是说无人照料或者需要更多照料的失能老人是社会照料最应瞄准的服务对象。有鉴于此,面对中国失能老人激增,识别失能老人未满足的照料需要及其风险因素以便国家建立精准的服务匹配模式,已到了刻不容缓的地步。

中国传统的养老服务由政府提供且局限于少数民政对象,如城市“三无”老人与农村“五保”老人。但是伴随人口老龄化而来的失能老人的同步增加,如果延用传统的民政福利受益人筛选标准,则会忽视功能障碍这一重要健康指标,从而导致失能老人面临无人照料或照料不充分的困境(曹杨,Mor,2017)。因此,“十三五”以来,社会养老服务体系建设走上了供给侧改革的道路,开始强调服务的精准供给。借鉴发达国家经验,一些地方政府开始尝试建立养老服务需要评估,并据此给予老年人相应的服务(补贴)。但现在90%的评估项目都是关于老年人的疾病与功能状况等健康相关内容,而忽视了现有的照料支持对需要的满足状况,从而造成钱没有花在刀刃上。

针对上述研究与实践中的不足,本研究从未满足的需要出发,首先厘清失能老人的照料需要满足状况及其发展变化如何?在此基础上探究什么因素导致失能老人的照料需要未获满足?并重点比较这些因素对部分未满足与完全未满足的照料需要的影响是否存在差异?通过回答上述问题,以期帮助我国在养老服务发展初期识别并分类需要照料的群体,并根据风险因素为需要部分未满足与完全未满足的老人匹配针对性的照料服务,进而为实现精准养老提供参考借鉴。

2 文献回顾

由于老年人对社会照料的需要受诸多相互关联的社会、心理因素的影响而难以进行客观的测算,在这样的情况下,老年人自评未满足的需要则为此提供了很好的线索,发达国家因而尝试使用未满足的需要来识别最需要照料的群体。未满足的需要是指失能人口尚未被已有照料所满足的需要(Patrick,Peach,1989):从狭义上来看,意指完全未满足的需要,即需要照料但却无人照料的情况;广义的概念则在狭义的基础上纳入了部分未满足的需要,即有人照料但既得的照料尚未完全满足其需要的状态(Jackson,1991)。

国外在考察未满足的需要的影响因素时,通常只考察完全未满足的需要的影响因素;或者将完全未满足的需要与部分未满足的需要合并为满足与未满足的0、1变量,从而进行二元logistic回归分析。通过回顾国外这些实证研究,我们可以将影响因素归纳为以下三个方面:经济状况、健康状况以及非正式支持。从经济状况来看,贫困会提高需要未被满足的风险(Allen,Mor,1997;Siegel et al.,1991)。健康状况对未满足的需要的影响主要通过失能程度和患慢病来表现,失能程度越高、患慢病数量越多,居家老人具有部分/完全未满足的需要的风险更高(Allen,Mor,1997)。非正式的社会支持对未满足的需要的影响主要通过居住方式与有无配偶来表现,独居老人、无偶老人更有可能产生完全/部分未满足的需要(Jackson,1991;Kennedy,2001;Mor et al.,1992a;Davey et al.,2013)。虽然国外大量研究考察了未满足的需要的影响因素,但只有Gibson与Verma(2006)通过二元logistic回归比较了完全未满足的需要与部分未满足的需要的影响因素的差异,并发现轻/中度失能老人具有部分未满足的照护需要的风险更低,而具有完全未满足的需要的风险更高。

国内目前针对老年人未满足的需要的影响因素分析仅有五篇,而这五篇只探讨了部分未满足的需要的影响因素。Gu和Vlosky(2008)的研究显示,经济是否独立对部分未满足的需要没有显著影响;但另外四项研究表明经济独立和自评生活来源够用显著降低了老人部分未满足的需要的风险(Zhang,Wu,& Liu 2020;Zhu,2015;Peng,Wu,& Ling,2015;黄匡时,2014)。非正式支持能显著降低部分未满足的需要的风险,较多的子女数、与家人同住以及照护者有耐心降低了老人部分未满足的需要(Zhang,Wu,& Liu 2020;Zhu,2015;Peng,Wu,& Ling,2015;黄匡时,2014;Gu & Vlosky,2008)。曹杨和Mor(2017)虽然区分了部分未满足的需要与完全未满足的需要和相关因素的交互关系,但并未进一步探究其因果联系。其研究发现:中/重度失能老人具有部分未满足的需要的比例更高,而轻度失能老人具有完全未满足的需要的比例更高。由此可以推测,失能程度对部分未满足与完全未满足的需要的影响方向也许存在差异。

通过对上述研究的梳理发现,国内已有研究尚有三点不足:一是,尚未构建理论分析框架以评估照料需要满足状况,以至于影响因素的分析流于表面,其结论难以得到提升;二是,对于中国失能老人的照料需要满足状况的发展变化知之甚少;三是,单一考察了部分未满足的需要的影响因素,而忽略了完全未满足的需要的影响因素,至于相关因素对部分未满足的需要与完全未满足的需要的影响是否存在差异更是不得而知。

3 理论框架及研究假设

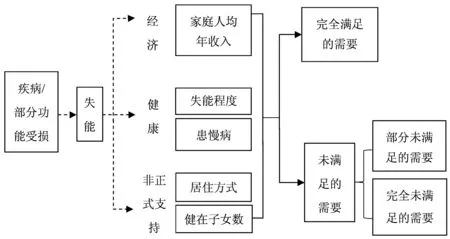

国外关于未满足的照料需要的研究起源于失能评估。失能评估经历了由疾病医学模型向功能障碍模型的转变。Kane和Boult(1998)对功能障碍模型作了扩展,进一步纳入了失能与照料需要的关系,认为失能并不一定会导致老年人对正式照料服务需要的上升,二者的关系受到个体与家庭期望、污名化以及社会支持等多重因素的调节。为了进一步识别需要正式照料服务的失能老年群体,Patrick和Peach(1989)在此基础上提出了未满足的需要的概念,认为未满足的需要是指老年人没有获得所需的服务或者尚未被既得服务满足的需要,它包括完全未满足的需要与部分未满足的需要。Allen等(2014)在此基础上构建了由疾病向完全未满足的需要演变的路径模型,其中照料资源的可及性是重要的调节变量,只有当照料资源不足时,老人才会需要正式照料介入以满足其未满足的需要。

图1 照料需要满足状况的理论分析框架

基于家庭养老在中国有深厚的传统,中国绝大多数的老年人有家人照料,因此老年人完全未满足的需要比例目前依然比国外低,那么测量无人照料的意义尚未完全显现;但是,随着独生子女一代的父母步入老年,完全未满足的需要比例可能会随之上升,追踪完全未满足的需要的动态变化以为未来一段时间的社会养老供给提供指导则成为必然。同时,考虑到中国老人对家人照料的偏好,以及基于家庭伦理对家庭照料者做出的服务评价可能不同于需求评估专家或服务供给者,因此有必要纳入对自评部分未满足的需要的考察。因此,本研究在Allen等的模型基础上纳入了部分未满足的需要。此外,结合已有文献的影响因素分析,可以将未满足的需要的主要影响因素归纳为经济状况、健康状况与非正式支持。综上所述,我们构建了未满足的需要的形成路径及其影响因素的理论分析框架(图1)。

基于上述文献与理论分析,本文提出两个研究假设。假设1:失能老人的经济状况、健康状况与非正式支持对于其未满足的需要具有显著影响;假设2:失能程度对部分未满足的需要与完全未满足的需要的影响方向存在差异。

4 数据与方法

4.1 数据来源

截止目前,全国老龄抽样调查中只有中国老年人健康长寿影响因素调查(CLHLS)收集了老年人的照料需要满足信息。CLHLS的基线调查于1998年进行,随后分别在2000年、2002年、2005年、2008年、2011年、2014年和2018年开展了追踪调查。涵盖区域总人口在2010年为11.56亿,大约占全国总人数的85%。CLHLS基线调查和跟踪调查涵盖了中国31个省中的23个(曾毅,2013)。曾毅与顾大男(2008)通过对数据质量(包括自报年龄的精确度,以及数值测量的信度、效度与一致性)与样本流失的随机性进行了系统评估,结果显示CLHLS数据具有较高的质量。考虑到CLHLS从2005年开始收集照料需要满足信息,因此本研究将2005、2008、2011、2014年与2018年五期的截面数据合并为面板数据,并使用2005-2018面板数据进行分析。

4.2 样本

汇总后的面板数据共有63687位65岁及以上的被访者,其中,2005、2008、2011、2014与2018年分别有421、308、203、194以及572位入住养老院,由于入住养老院的受访者较少,且考虑到养老院的老人与居家老人的照料需要差异较大,因此本研究的分析样本仅包括61989位65岁及以上的居家老人。由于本研究仅考察失能老人的照料需要满足情况,因此分析样本进一步剔除了46809位自理老人,分别包括2005、2008、2011、2014与2018年的11401、12323、6776、4974以及11335位。在此基础上,再除去在因变量、自变量与控制变量上填写不完整的1742位受访者,分别包括2005、2008、2011、2014与2018年的62、29、373、262以及1016位。最终进入分析的有效样本量为13438,其中,2005、2008、2011、2014与2018年分别有3722、3538、2033、1289以及2856位。这13438位调查样本代表了11799位个体,在这11799位个体中,10388位(88%)只参与了其中一期调查,1208位(10.2%)参与了其中两期调查,179位(1.5%)参与了其中三期调查,23位(0.2%)参与了其中四期调查,只有1位(0.1%)参与了全部五期的调查。

表1呈现了调查样本的具体情况。2005至2018年的调查样本在大多数变量上具有不同的特征。2018年高龄老人占比超过三成,高于其他调查年份。2011年男性老人比例近一半,略高于其他四年。除了2015年以外,其他四年超过一半的老人有配偶。2005、2008与2018年城市老人的比例与患慢病的老人比例均高于其他两年。除了2011年以外,其他四年超过一半的老人均未接受过教育。2005至2018年间,人均家庭收入在8335元及以上的老年人比例持续上升;相反,与子女同住的占比持续下降。2008与2014年有超过四分之一的老人重度失能,其他三年的重度失能老人均低于20%。2014与2018年超过三成的老人拥有1-2个子女。除此以外,2005至2018年的调查样本也具有类似特征,比如五成左右的老人都来自于东部地区。

4.3 变量

4.3.1 因变量的设置

根据研究需要,本研究选取照料需要满足程度作为因变量。通过询问有无照料者以及已有照料是否满足需要来划分照料需要的满足状况。对于需要帮助的老人,调查询问“谁是主要帮助者”,若回答“无人帮助”则被视为具有完全未满足的需要;对于有人帮助的老人,调查进一步询问“这些帮助能否满足需要”,若回答“不满足”和“未完全满足”的则判定为具有部分未满足的需要,回答“完全满足”的则为完全满足的需要。具体如表2所示。

表1 2005-2018变量设置与调查样本的分布(%)

4.3.2 自变量的设置

本研究选取经济状况、健康状况与非正式支持作为自变量。经济状况通过家庭人均年收入来体现,根据三分位数将其处理为取值1-3的定序变量,表示收入由低到高。健康状况包括失能程度与是否患慢病。失能程度分为轻度失能(1-2项日常生活活动需要帮助)、中度失能(3-4项日常生活活动需要帮助),以及重度失能(5-6项日常生活活动需要帮助);是否患慢病为二分类变量。非正式支持包括居住方式与健在子女数。居住方式分为独居、仅与配偶同住、与子女同住以及与其他家人同住四类;健在子女数为取值从1-3的定序变量,表示子女数由少到多。具体如表1所示。

4.3.3 控制变量的设置

控制变量反映了基本的社会人口学特征,包括年龄、性别、婚姻状况、城乡、地区以及教育水平。年龄分为65-74岁、75-84岁以及85岁及以上三类;性别为二分类变量;婚姻状况分为有无配偶两类;城乡为二分类变量;地区分为东部、中部、西部三类;教育水平分为文盲、小学与初中及以上三等级。具体如表1所示。

4.4 分析方法

首先,本研究将通过描述统计评估中国失能老人的照料需要满足状况,及其在2005至2018年间的变化。鉴于老年人的照料需要与年龄密切相关,我们进一步分年龄组评估各年的照料需要满足状况。此处的比例估算值都经过了加权,曾毅等(2001)报告了权重计算的细则。

由于本研究的因变量“照料需要满足程度”是多分类变量,因此可以考虑使用多分类Logistic回归模型,鉴于这些分类之间有一定的程度高低,因而也可以考虑使用有序Logistic回归模型。但已有研究显示,失能程度与部分未满足的需要、完全未满足的需要的相关方向并不一致(曹杨、Mor,2017;Gibson、Verma,2006),那么此处使用有序Logistic回归方法可能会模糊部分未满足的需要与完全未满足的需要的影响因素之间的差异。因此,在考察照料需要满足状况的影响因素时,本研究拟采用多分类Logistic回归模型。

考虑到本研究使用的是2005-2018年CLHLS面板数据,因此在混合回归、固定效应模型与随机效应模型之间进行选择时,首先对多分类Logistic混合回归与多分类Logistic回归的固定效应模型进行了豪斯曼检验。结果显示P值为0.471,从而认为不存在个体效应,因此选用多分类Logistic混合回归对照料需要满足状况的影响因素进行分析。由于一些受访者(虽然不是很多)参与了两年及以上的调查,我们将在多分类Logistic混合回归中使用聚类稳健标准误,以解释同一个体在不同调查年间可能存在的自相关。

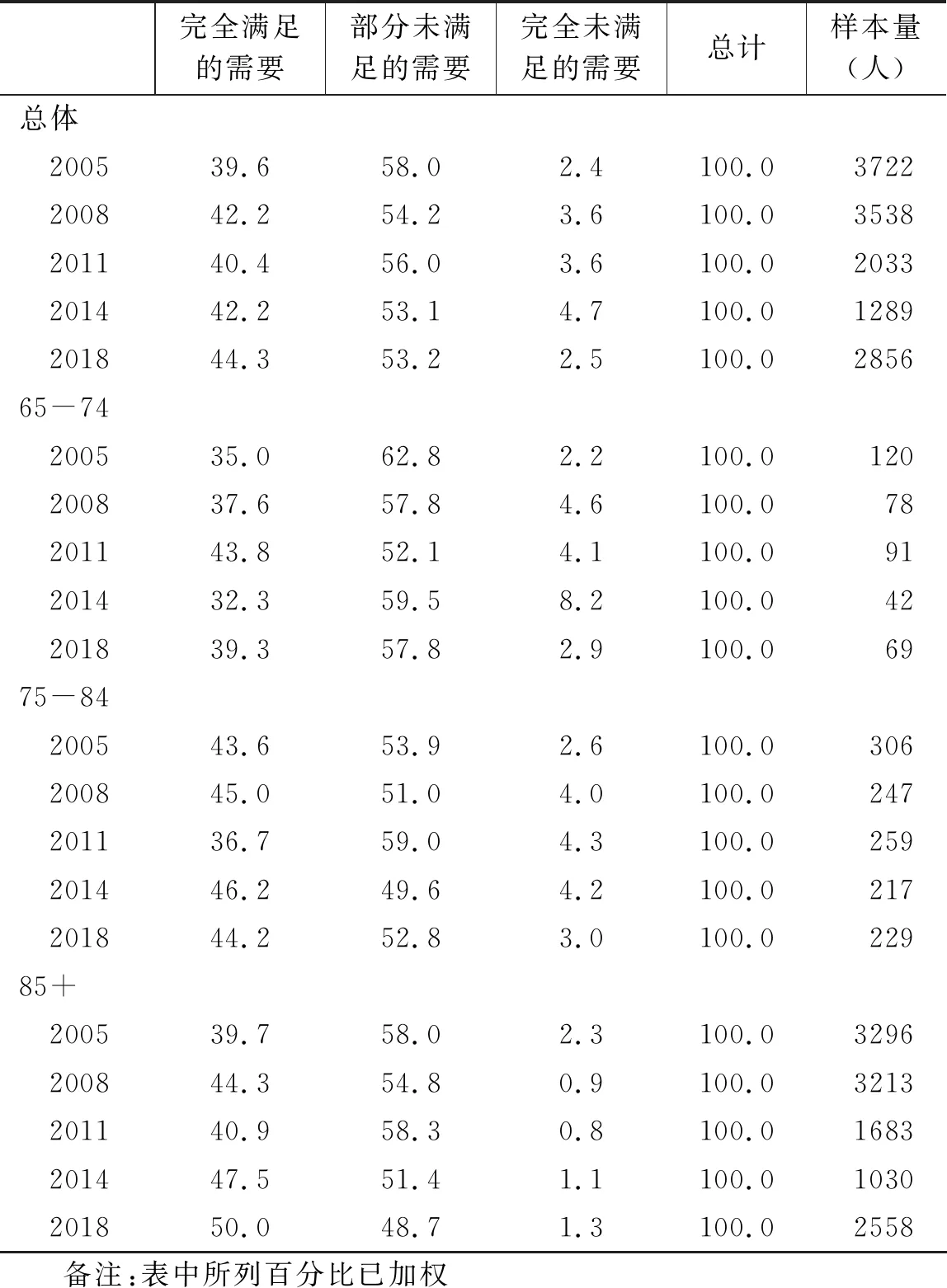

表2 2005-2018总体及分年龄组失能老人的照料需要满足状况(%)

5 研究主要发现

5.1 照料需要满足状况及其变化

截至2018年,超过一半的失能老人的照料需要没有得到满足,其中照料需要部分未满足的比例为53%,照料需要完全未满足的比例约为3%。无论年份,随着年龄的增长,部分未满足的需要与完全未满足的需要的比例总体上均呈下降趋势。

回顾2005-2018年,总体上有3处变化:(1)照料需要完全满足的比例持续提高,从2005年的39.6%上升到2018年的44.3%,但照料需要未满足的比例始终维持在50%以上;(2)照料需要部分未满足的比例持续降低,从2005年的58%下降到2018年的53%;(3)照料需要完全未满足的比例整体上变化不大。

若进一步分低、中、高龄来看,则可以看出一些差异:(1)在低龄组,与2005年相比,2018年照料需要完全满足的比例略有上升,2008年及以后照料需要完全未满足的比例均高于2005年,尤其在2008与2014年翻倍增长;(2)在中龄组,照料需要完全未满足的比例在2005-2018年间略有上升;(3)在高龄组,照料需要完全满足的比例持续上升,而照料需要部分未满足与完全未满足的比例总体呈下降趋势。

5.2 多分类Logistic混合回归分析结果

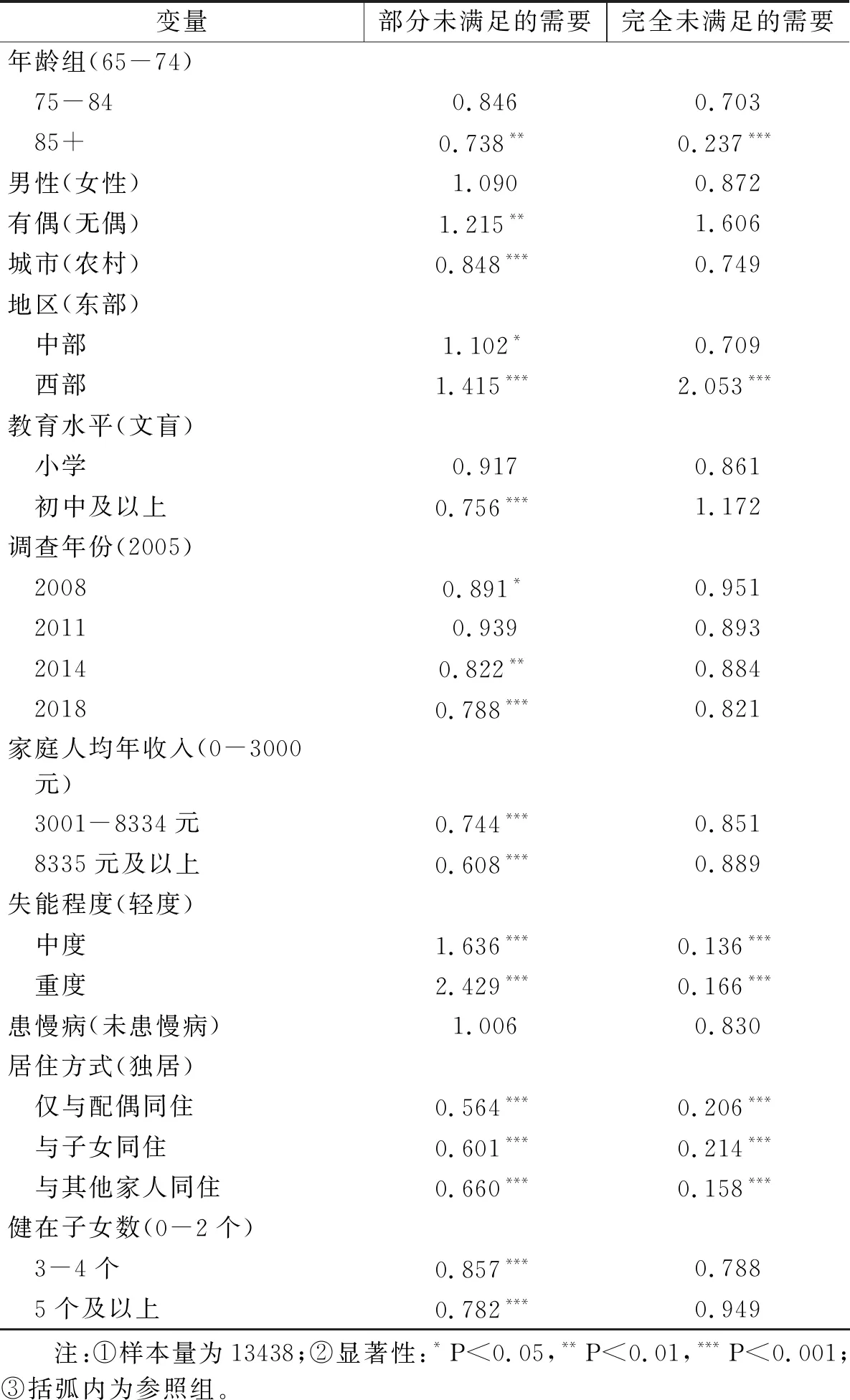

表3呈现了多分类Logistic混合回归分析结果。为便于解释,表3列出的是系数风险比(odds ratio),分别表示照料需要部分未满足的概率、照料需要完全未满足的概率与照料需要满足的概率的比值,风险比的取值若大于1,表明照料需要部分未满足或完全未满足的概率更高。

在控制了其他变量以后,失能程度和居住方式对部分未满足与完全未满足的需要都具有显著影响。具体来看,与轻度失能老人相比,失能程度越高的老人具有完全未满足的需要的风险越低,但具有部分未满足的需要的风险越高,假设2得到验证;与独居相比,与家人同住降低了失能老人照料需要完全未满足与部分未满足的风险。家庭人均年收入与健在子女数只对部分未满足的需要影响显著,但对完全未满足的需要没有显著影响。具体来看,较高的家庭人均年收入与较多的健在子女数降低了失能老人照料需要部分未满足的风险。综上可知,假设1也得到验证。

表3 多分类Logistic混合回归分析结果

在控制变量中,年龄和地区对部分未满足与完全未满足的需要都具有显著影响。与低龄老人相比,高龄老人照料需要部分未满足与完全未满足的概率分别降低了26%、76%;与东部相比,西部地区的失能老人具有部分未满足与完全未满足的需要的可能性分别提高了42%与1倍。婚姻状况、城乡、教育水平与调查年份只对部分未满足的需要影响显著。没有配偶、城市以及教育水平在初中及以上的老人具有部分未满足的需要的风险更低;与2005年相比,2008、2011、2014与2018年的老人具有部分未满足的需要的概率分别降低了10%、6%、18%与21%。

6 结论与讨论

本文通过对中国失能老人的照料需要满足状况及其影响因素的分析,得出三项主要结论:(1)截至2018年,超过一半的失能老人的照料需要部分未满足,照料需要完全未满足的比例约为3%,并且2005-2018年间照料需要未满足的比例始终维持在50%以上;(2)本研究验证了经济状况、健康状况与非正式支持对老人未满足的需要具有显著影响;(3)更重要的发现是,这些因素对部分未满足与完全未满足的需要的影响存在差异。这些结论在一定程度上弥补了国内关于部分未满足与完全未满足的照料需要的影响因素的比较研究的空白,修正了国外部分研究将部分未满足与完全未满足的需要合并而导致的结论偏颇,证明了对未满足的需要模型在中国情境下进行细分的合理性与必要性。接下来,我们将对影响因素的研究结果作进一步的解释与讨论:

正如研究结果所示,与轻度失能老人相比,失能程度越高的老人具有完全未满足的需要的风险越低,也就是说,照料资源倾向于严重失能老人,轻度失能老人是照料盲区。这是新的发现。进一步对比不同失能程度的老人的主要照料者可知,仅有约0.2%的中、重度失能老人无人照料,这一比例远远低于轻度失能老人。九成以上中、重度失能老人的主要照料者是家人,这一比例与轻度失能老人类似;但中、重度失能老人主要由保姆照料的比例是轻度失能老人的2倍。而且在雇佣保姆的中、重度失能老人中,约八成老人雇佣保姆的费用由子女及其孙子女承担。由此说明,对于功能严重衰退的老人来说,无人照料存在很大风险,因此总有家人负责照料,即使家人无法直接提供照料,也会为其购买社会服务。

与之相反,较高的失能程度会提高老人部分未满足的需要的风险,也就是说,虽然严重失能老人几乎都有人照料,但他们仍需更多照料。这可以从家庭照料与社会照料的质量差异进行解读。本研究的描述分析显示,目前中、重度失能老人的照料主体仍是家庭。家庭照料虽然更符合中国老人的养老偏好,但难以满足功能严重衰退老人对照料强度与专业水平的较高需求。相反,随着我国专业的养护机构的发展,其服务质量较传统的养老机构有所提升,对于功能严重衰退的老人来说或许是更优的选择。

本研究显示,较高的家庭人均年收入降低了失能老人照料需要部分未满足的风险,也就是说,经济状况不会影响失能老人有无人照料,但会影响其对已有照料的评价。这主要是因为我国的老年照料以家庭的无偿照料为主,所以支付力不会影响家人是否提供照料。但优越的家庭收入能提高老年人对社会照料的购买力,促使其购买到满足需要的优质服务,我们通过进一步的描述分析也证实了这一点,即家庭人均年收入越高,老年人使用社会照料的比例明显越高,而且对社会照料作出好评的比例也越高。

最后,与家人同住同时降低了失能老人照料需要完全未满足与部分未满足的风险,说明与家人同住能为照料需要的满足锦上添花。进一步比较作为主要照料者的家人提供照料的时长在独居老人和与家人同住的老人之间的差异,发现与家人同住的老人的主要家庭照料者提供照料的时长明显长于独居老人,因此长时间的照料越有可能满足老年人的需求;同时我们不能忽视养老偏好和文化的效应,九成以上与家人同住的失能老人的主要照料者仍是家人,即使家人提供的照料差强人意,但出于家庭养老偏好以及家丑不可外扬等面子思想,老年人对家庭照料所作出的评价也不会差。

7 政策启示

超过半数的照料需要未满足的居家失能老人需要引起政府、学术界以及社会各界的高度关注,我们需要立足当前,展望未来,系统考察未满足的需要形成的原因。本研究在考虑了已有照料的贡献的基础上,比较了失能老人部分未满足与完全未满足的需要的影响因素之间的差异,剖析了照料失准的原因,对政策具有两方面的启示:

第一,关注长期照护服务与一般养老服务之间的空白地带,构建从重度失能到健康的连续性健康养老服务体系。老人的健康状况是全生命周期的累积效应,因此开展贯穿生命始终的卫生保健服务以改善其健康显得尤为重要(世界卫生组织,2015)。目前各地试点的长照险已为重度失能老人提供了基本的服务保障,但目前我国轻度失能老人在失能老人中占比最高,而且功能衰退是一个循序渐进的过程,如果能在衰退初期及时为其提供长期照护,他们仍有机会恢复独立的日常生活能力(Gibson、Verma,2006)。因此在不断发展完善针对健康老人和重度失能老人养老服务的同时,应进一步为处于照护盲区的轻度失能老人提供过渡性的康养服务,这类服务的强度与支出虽然高于一般养老服务但低于长期照护服务。

第二,为功能严重衰退的失能老人建立以专业长期照护为主、家庭照料支持为辅的服务模式。结论显示中、重度失能老人的照料主体仍是家人,这是导致其需要更多照料的可能原因。一方面告诉我们,为确保照护质量,功能严重衰退的老人更适合专业的长期照护而非家庭照料,另一方面则对平衡家庭照料与家庭发展提出了挑战。因此,让功能严重衰退的老人入住专业的长期照护机构或许是对老人更优的选择。同时,考虑到中国老人对于机构的接纳度较低,机构的发展应以邻近社区的中小型机构为主。此外,应着力打造针对家庭照料者的支持性服务,让不愿入住机构的老人也能尽量在家获得所需的照料,同时缓解家庭照料者的重担,促进家庭的可持续发展。

——基于CFPS 2016年数据的实证分析