子女性别、婚姻年龄与父母生活满意度

——代际经济关系转换视角下的实证研究

王畅

(清华大学 深圳国际研究生院,广东 深圳 518055)

1 问题的提出

居民生活满意度与社会经济发展密切相关。在2018年末,全国60周岁及以上人口占比17.9%(1)国家统计局.2018年国民经济和社会发展统计公报[R].北京:中国统计出版社,2019.,在老龄化问题日趋严重背景下,实现健康养老、和谐养老,提高人民生活满意度是健康中国战略实施过程的重要内涵,也是评价我国经济发展成果不可回避的标准之一。我国社会化养老保障体系及养老模式尚未形成,家庭养老依旧是最为普遍的方式,包括子女、老人及其家庭特征在内的因素长期影响着家庭主体对生活的满意度和幸福感,子女行为在相处的过程中也是影响老年人生活幸福的重要因素(Logan J R and F Bian,2003)。从生命周期角度来看,子女与父母之间的代际关系包括投资养育与经济支持两个主要部分,而成婚既是分割两个阶段的重要节点,也是家庭经济决策的重大事件。近年来,我国人口性别比逐渐失衡,婚姻市场中适龄男女比例失调,婚姻市场日益显示出男性受挤压态势,父母为了儿子成婚,会在家庭决策中对儿子的文化教育、工作发展、社会交往等方面投入大量经济收入,并在成婚时接受高额彩礼,乃至影响家庭消费和储蓄水平,父母对处于婚姻市场中的子女形成了差异化期望。

在利己主义假定下,子女结婚之后形成单独家庭,父母对子女的代际关系由提供投入转为被支持,子女可以通过收入以及与父母之间的经济家庭交往等提升父母的生活质量和满意度,对父母的代际支持特别是儿子养老被赋予更多期待。同时随着市场化发展,女性经济能力不断上升、传统家庭结构和观念的弱化都使得女儿在家庭中的地位得到提升,也能为父母提供代价支持。因此研究在OLG模型中加入婚姻支出推论子女成婚如何影响父母消费的基础上,从代际经济关系转换视角分析子女成婚及其早晚对父母生活满意度的影响,并建立计量模型利用数据进行实证检验,从而为青年婚姻政策制定、理解家庭消费决策以及人口性别失衡的社会影响提供参考。

2 研究回顾与假说

2.1 研究回顾

家庭个体的生活满意度提升是社会经济研究所关注和努力达到的目标,是评估经济发展、社会获得感提升的重要内容。在中国社会中,养老模式的主流是家庭养老(穆光宗,2000),研究发现即使是在社会养老保障制度更为完善的西方发达国家,子女也是父母生活养老的支持和照料的主要供给主体(Hillier S,Barrow G M,1999)。有研究从家庭个体特征出发,分析了一些社会特征如收入差距、城乡二元结构、房价以及社会稳定状况的影响效果(熊跃根,1999),李东东(2019)使用VAR模型对2000年-2016年的时间序列数据分析发现城市居民生活满意度与宏观经济增长显著相关,这些研究揭示了影响生活满意度的重要因素。

从婚姻市场供需角度来看,严重的性别失衡与婚姻挤压导致男方结婚的经济和社会成本升高,这意味着男方家庭需要更多的预期支出和预期收入,一方面如买房买车会降低家庭的消费水平和提高储蓄水平,增加积累以备婚姻需求,另一方面也会选择工作更多时间,以休息闲暇时间换取经济收入,从而导致父母生活满意度降低;而拥有女儿的家庭则拥有更多选择空间,在支出方面更少,从而家庭的消费率更高,在婚姻市场的优势也会提高父母的满足感,魏尚进和张晓波(2011)以及Chen(2014)的研究都说明了以上的分析。而在结婚之后,分家是中国社会中多子家庭的普遍现象,特别是在结婚之后,儿子的初婚年龄与分家时间的间隔在缩小,这种原生家庭的维系和裂变都会影响着对父母的代际支持、生活质量、生存状态和生活满意度(王磊,2015)。

从代际关系角度来看,中国人民大学2010年开展调查获得的数据发现农村妇女对子女未来期望依然会在男孩和女孩方面存在不同侧重,“男主外,女主内”的传统性别认知与偏好和对子女在传宗接代、生病照料和赡养支持等方面的期望差异显著相关(陶涛,2012)。在家庭的代际货币转移中,传统养儿防老观念在受到妇女工资水平上升的挑战,其间不存在交换理论或者利他的性别差异(周律,陈功,王振华,2012),儿子在父母生活幸福感提升上的作用也能由女儿替代,是在家庭的性别歧视之下,表现在教育投资等方面的资源分配会更倾向于男孩,女孩因而受限于教育水平低等因素而无法向高收入的非农产业和正式劳动力市场进行转移,这导致性别之间工资收入差距较大(邓峰,丁小浩,2012)。在孝老思想下,基于自身在生理和心理上的优势,女儿通常会选择为父母提供生活照料和心灵抚慰,在不同的方面提升父母健康水平和生活满意度(毛瑛,朱斌,2017),这种家庭中儿女共同养老模式的发展,降低了农村育龄妇女的生育意愿,其中一个重要的愿意或许就是男孩偏好的弱化(朱明宝,杨云彦,2016),这从侧面也反映出女儿在提高父母生活满意度方面的显著作用。

从家庭经济视角看,子女可以被视为是父母在未来的耐用消费品(Becker,1960),父母在进行投资时更会考虑性别差异带来的不同效益,子女婚姻作为家庭中被父母视为必须完成的大事(韦艳,李树茁,2008),就更需要在家庭资源有限的情况下进行合理的分配和投资,让子女得以成婚成家,以达到效用最大化。特别在男孩偏好下,偏高的出生性别比和女孩死亡水平使得男性婚姻挤压日趋严重:2013年后男性过剩人口将在10%以上,2015-2045年间会达到15%以上,百分比背后是每年约120万男性在婚姻市场上被淘汰(李树茁等,2006)。由于父母的生活满意度取决于子女实现父母期望的程度,而子女本身所承载的父母期望就存在显著差异,就如同“望子成龙”“望女成凤”内在含义差异非常大一样。2010年中国人民大学家庭及生育状况研究调查数据的分析显示传统文化对父母的性别角色认知依旧存在较大影响,男孩成龙之后的预期效用是“养老送终”、“传宗接代”等,而女孩成凤的预期效用是“更贴心”、“帮助照料家人”等(陶涛,2012);在如此巨大的婚姻压力下,社会中出现的交换婚姻、高额彩礼、因婚致贫的现象就不难理解了,家庭中儿子和女儿带来效用的性别差异在婚姻市场中会更加显著。综合现有研究可以发现,子女婚姻状况会对父母的生活满意度产生影响,随着市场化进程与性别平等观念的推广,无法得出其中确切的影响关系,并且无法准确说明子女结婚早晚的影响效果。

在利己主义假定下,利用中国健康与养老追踪调查数据开展的实证分析发现,父母的消费水平显著影响生活满意度提升(毕莎莎,2017),因此本研究以消费水平保障父母生活满意度的提升,构建理论模型。从代际关系角度来看,子女成婚是父母重要的经济支出,在家庭经济收入一定时,婚姻市场中过高的彩礼、婚房、婚车等大额支出会降低家庭的消费水平,一方面会直接降低家庭的消费预算,使得收入预算约束曲线偏移,另一方面当子女结婚所需支出超过了家庭收入的支付范围,为顺利成婚,在婚姻市场中占得优势,父母考虑到未来支出压力和贷款偿还能力时,在家庭消费和储蓄决策中持有更多的预防性储蓄动机,主动降低消费水平,从而会影响到父母生活满意度。根据戴蒙德(Diamond)经典OLG模型,并借鉴柳瑞清(2020)对高彩礼现象的研究,研究将婚姻市场中的婚姻支出引入模型中,根据父母消费的预算约束曲线和效用函数可以求出其当期消费水平c1t。

(1)

其中c1t为父母青年期消费,c2t+1为父母老年期消费,M1t是父母为子女结婚所需支出,φ为子女结婚当年的借贷利率,wtAt为父母劳动、资本等收入,参数β是下一期效用的贴现率,rt+1是t+1期的市场利率水平。

根据当期消费水平c1t的表达式可知,在效用函数、市场借贷利率以及收入一定的情况下,父母的当期消费取决于其对下一期消费带来效用的贴现、子女结婚所需要的经济支出,且均是负相关。根据理论模型可以发现,父母为子女成婚所付出的经济性支出或者对未来儿子结婚所需消费的重视程度会显著负向影响父母的消费水平,从而降低父母对生活的满意程度。

2.2 研究假说

通过OLG模型的推导,研究发现家庭中有儿子会使得父母更加重视未来所需的婚姻支出,从而降低当前消费水平。此外随着市场化不断推进,女性拥有的经济收入得到提升,家庭地位和社会地位上升,能够在父母生活中提供高于期望的更多支持,从而对儿子提供的支持产生替代作用,相对于儿子能够对父母的生活满意度提升带来更显著的促进效果。

据此研究提出假说H1:相对女儿,儿子会更显著负向影响父母的生活满意度。

父母与子女的代际关系分为投入与被支持,子女成婚是两者转换的重要事件。传统的“重男轻女”观念赋予了儿子更多期待和投资,但在婚姻市场中,男性的婚姻挤压远高于女性,女性处于优势地位,而父母为了儿子成婚短时间内付出的经济成本较高会降低其满意度,OLG模型也验证了婚姻支出对提升父母消费水平和质量的负向作用。此外由于结婚后分家,父母对子女的代际经济关系转向被提供支持阶段,但父母从子女处获得的经济支持受限,消费保障主要由个人积累实现。

据此研究提出假说H2:婚姻支出使得结婚前女儿相对儿子更显著提高父母生活满意度,婚后儿子提供的经济支持对提高父母满意度的影响差异较小。

从经济角度来看父母与子女之间的代际关系转换,婚姻市场挤压下儿子结婚意味着婚前大量的成本支出,而女儿结婚会带来一定的收入,此外儿子办完婚事就分家的现象日益增多(王磊,2015),因此可以将结婚年龄作为子女与父母分家的时间点,也即是代际经济关系转换的节点,在分家后,由于儿子单独拥有家庭,父母从中获得经济支持作用有限,甚至需要从经济上继续支持儿子的家庭,且当父母青年期的收入积累不足时,OLG模型显示结婚过早会负向影响父母的生活满意度。父母对女儿的期望和支持获得保持均衡甚至获得的支持更多,因此结婚越早,父母反而有更高的生活满意度。

据此研究提出假说H3:儿子结婚年龄早会对父母生活满意度产生负面影响,女儿结婚早会对父母满意度产生正面影响。

3 数据及模型设定

3.1 数据来源

研究使用2015年中国健康与养老追踪调查(CHARLS)的数据与CEIC数据库。CHARLS 2015数据涵盖了全国28个省(自治区、直辖市)的150个县,450个社区(村)中约1.24万户家庭的2.3万名受访者。CHARLS调查问卷包含衡量生活满意度和抑郁程度的指标和量表,为研究父母生活满意度水平和精神健康状态提供数据基础;其调查对象主要是我国45岁及以上的中老年人家庭和个人的微观追踪数据。而CEIC全球经济数据库目前包括全球117个国家的宏观数据,是全球最全面的宏观经济数据库,也是数据可操作性及数据质控最为严谨的经济数据库。为满足研究需要,研究从中选取了2015年各地级市的人均GDP、房价、人口数量指标,并按照地级市与CHARLS 2015进行匹配合并,得到研究所用数据。

3.2 研究方法

3.2.1 关键变量的选取和处理

研究关注的关键解释变量为子女性别和初婚状况,被解释变量为父母的满意度指标,CHARLS问卷中直接询问了受访者对生活的满意度情况,因此可以直接使用其作为研究数据。根据数据特征,研究使用了Order Logit模型进行回归分析,并采用OLS和两阶段最小二乘法回归进行稳健性检验。

在性别指标选取时,考虑到会存在子女性别的父母选择性操纵,而在选择性别时的影响因素同时也可能影响父母的幸福感,进而产生遗漏变量偏误。由于研究对象为45岁及以上的中老年人,其中不乏经历过计划生育的研究样本,再加上重男轻女思想的双重影响,更容易发生操纵问题。因此,研究参考了吴晓瑜和李力行(2011)在研究子女性别对妇女家庭地位影响的处理方法,以及陆方文等(2017)在研究子女性别和父母幸福感之间关系时的外生性验证思路。利用研究数据中儿子数量、是否有儿子变量进行外生性检验,并发现研究对象第一胎孩子的性别具有较强的外生性,印证了其自然选择的特征,故而在研究中使用家庭中第一胎孩子的性别作为关键解释变量,若第一胎不在世,则将其剔除研究样本。

受访者子女的初婚状况变量主要有两个层面,一是是否结婚,二是初婚年龄的早晚;在处理调查数据中的是否结婚变量时,由于未婚同居往往不存在法定的婚姻关系和实际意义的婚姻投入,因此研究将CHARLS问卷调查中的未婚同居子女归入未婚群体之中,并将子女处于离婚状态和离婚后再婚的样本删除;另外,为了证明假说3,需关注子女初婚年龄这一变量,由于初婚风险受到个体和家庭特征以及社会层面特征的显著影响(刘爽,高华,2015;杨克文,李光勤,2018),因而在模型中加入并控制个体特征和家庭特征之外,研究还纳入了地级市变量加以控制;从初婚年龄来看,考虑到准备结婚到进入婚姻市场的时间间隔,并且为更好的利用研究数据,根据研究数据中初婚年龄最早样本的时间作为起始时间,将每加入一两个初婚样本就会使初婚曲线波动较大的年龄定为观察的截止时间,因此将面临婚姻市场压力的子女年龄段确定为15-45岁,剔除子女年龄未在该阶段的样本;此外根据塔基菲尔的社会同一性和自我类化理论,在计算初婚年龄时需要考虑社区之间的差异,研究将子女初婚年龄早晚定义为个体初婚年龄与所在社区平均初婚年龄的离差值,离差越大,初婚时间越晚,反之越早,初婚年龄离差的波动较小。

3.2.2 其他变量的选取和处理

现有研究已经将影响子女初婚情况、父母生活满意度的因素进行了实证分析,根据现有数据和研究需要,选取了受访者个人特征、健康状况、家庭特征,并加入地区变量作为研究的主要控制变量,具体有受访者性别(male)、年龄(age)、受教育年数(educy)、健康程度自评(selfhealth)、家庭人均收入(income)、家庭住址类型(urban)、社区的平均彩礼价值水平(Pcaili)以及地区当年的人均GDP(pergdp)和房价(Phouse);同时构造家庭是否有儿子的虚拟变量和儿子数量的数值连续变量,对回归分析进行稳健性检验。

3.2.3 计量模型构建

根据以上分析,研究分别构建了以下模型:

Variablei=β0+β1male+β2age+β3age2+β4educy+β5urban+β6ln(income)+β7selfhealth

+β8ln(pergdp)+β9ln(Phouse)+e

(1)

D-statifaction-life-1=γ0+α1first-boy+γ1male+γ2age+β3age2+γ4educy+γ5urban+γ6ln(income)

+γ7selfhealth+γ8Pccaili+γ9ln(pergdp)+γ10ln(P-house)+γ11ln(insurance)+ε

(2)

D-statifaction-life-2=δ0+α1age-marry+δ1male+δ2age+δ3age2+δ4educy+δ5urban+δ6ln(income)

+δ7selfhealth+δ8Pcaili+δ9ln(pergdp)+δ10ln(P-house)+δ11ln(insurance)+θ

(3)

模型(1)用于观测第一胎性别的内生性问题,如果不存在父母的性别选择,仅从自然出发,男女的性别出现概率应当是相似的,同时也不会受到父母和家庭特征等影响而发生变化。

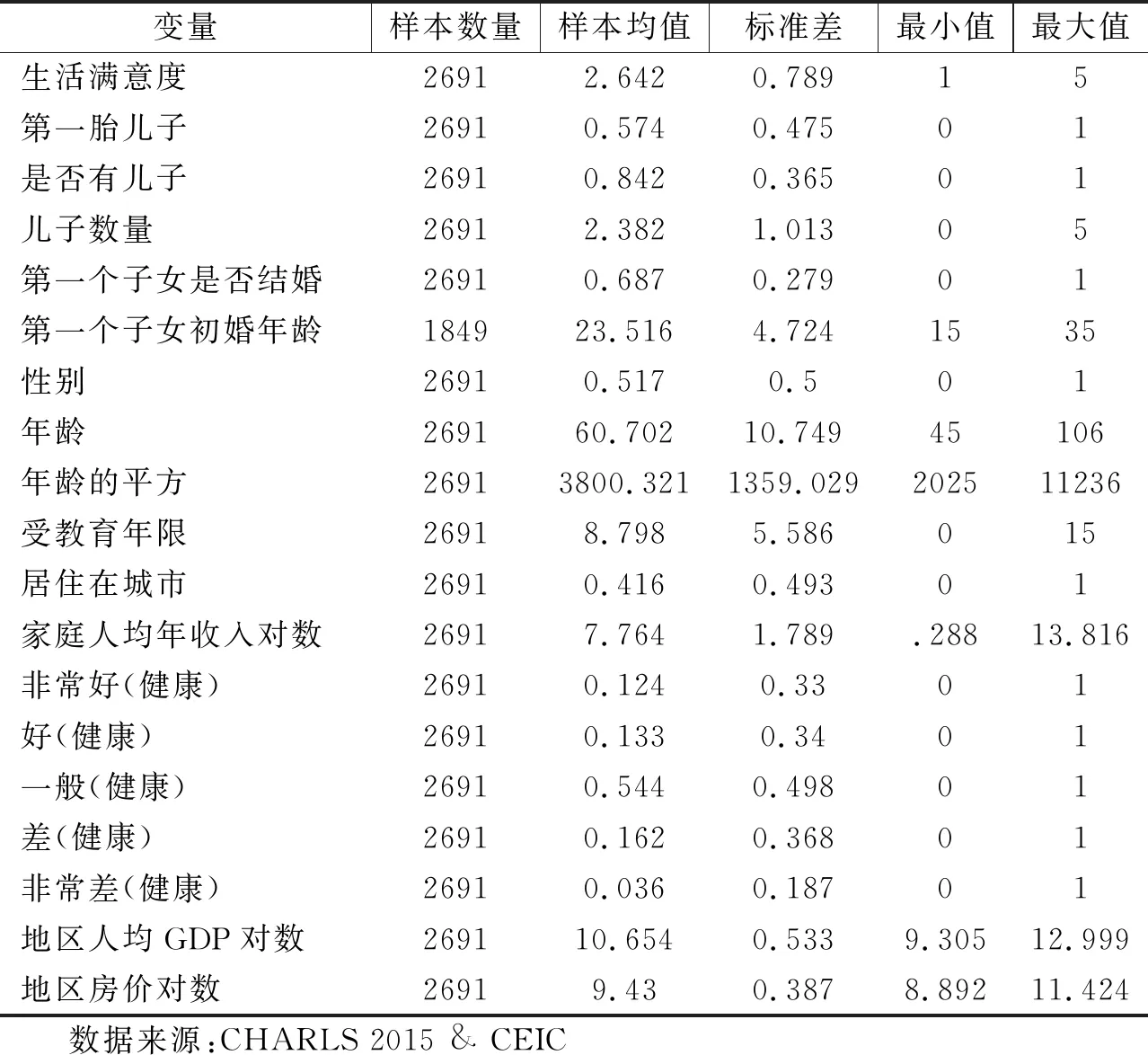

表1 变量及描述统计

模型(2)加入了第一胎的性别变量,构成了研究的基本回归模型,在该模型的基础上,研究还分别将样本分为父亲母亲两组、城乡两组、子女结婚前后两组进行分别回归,对比分析。为了验证代际经济关系转换的影响,研究使用交互项回归验证婚前和婚后子女影响父母生活满意度的机制,观察在婚姻投资阶段和子女提供经济支持阶段,子女性别产生的不同影响。在文章最后,该模型也是进行稳健性检验的主要工具。

模型(3)则重点验证了初婚时间偏早或者偏晚的影响,将子女结婚年龄与社区平均结婚年龄的离差纳入回归模型,并根据子女性别和城乡进行分组回归,观察不同结婚年龄早晚对父母生活满意度影响的性别、城乡差异。

4 实证检验结果

4.1 变量及描述统计

通过对CHARLS 2015数据与CEIC数据库的匹配和清洗,剔除其中不符合研究要求的样本,得到研究样本,其变量描述性统计结果如表格1。

从描述性统计来看,生活满意度指标的样本均值为2.642,而原问卷中1代表“completely satisfied,极其满意”,2代表“very satisfied,非常满意”,3代表“somewhat satisfied,比较满意”,4代表“not very satisfied,不太满意”,5代表“not at all satisfied,一点也不满意”,这表明平均水平处于比较满意和非常满意之间。第一胎为男孩的占比为57.4%,接近自然状态下约为50.9%的比例,这一定程度上表现了第一胎性别的自然外生性,值得进一步去证明;而家庭中有儿子的比例达到了84%,表现了样本中男孩性别偏好的存在,无论怎样,家庭中都要尽量有一个儿子;研究样本中多数样本的子女已经结婚,且初婚年龄的平均值多在23岁;研究中共有41.6%的城市样本,农村观测样本较多。

表2 第一胎性别内生性检验

4.2 第一胎性别的内生性检验

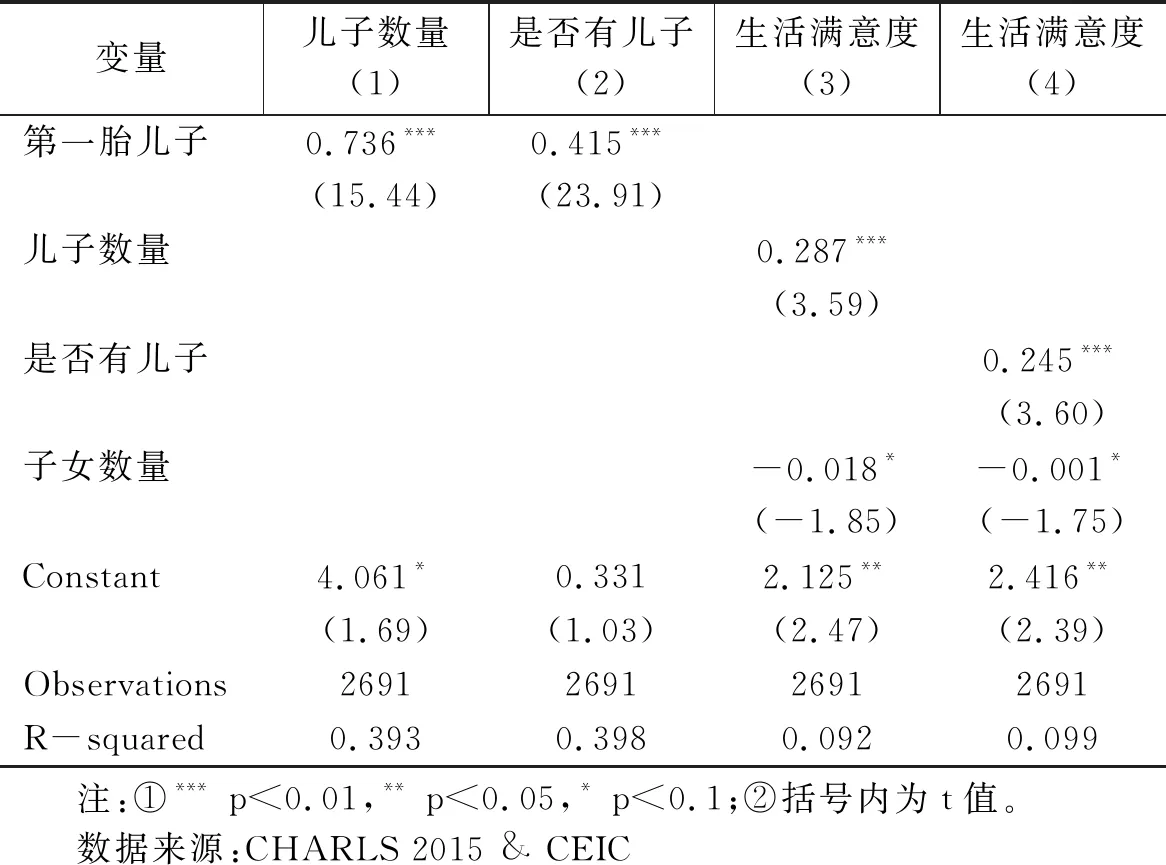

现有研究表明,中国社会中尽管存在着子女性别选择的现象,但是在第一胎就进行性别选择并不常见(Ebenstein,2007),并且性别失衡的原因主要在第二胎和之后的性别人为选择(Chen et al.,2010),同时描述性统计分析也一定程度上说明了其第一胎性别的相对外生性,因此研究使用模型(1)对样本中的第一胎性别、儿子数量、是否有儿子进行回归分析,观察变量的内生性,检验结果如表格2。

从回归结果来看,第(1)列为对第一胎性别为男变量的回归检验,结果显示,只有地方人均GDP的对数和居住在城市在10%上显著,其他回归变量均与第一胎为男孩没有显著相关关系。第(2)和第(3)列的回归结果则显示出不同的结果,几乎所有的变量都不同显著程度地影响了被解释变量“儿子数量”和“是否有儿子”,可见子女性别选择问题在家庭中较为明显,父母通常会通过某种形式追求拥有一个或者更多的儿子。将不同的回归结果进行对比更显示出第一胎性别的相对外生性,不过这仍然无法完全说明是否存在遗漏传统思想等变量的问题。研究主要目的是探究子女性别通过婚姻对父母生活满意度的影响,因此将影响父母生活满意度的子女数量纳入其中,借以控制依旧可能存在的遗漏变量偏误。以上的内生性检验也基本包括重要的影响因素,因此研究将第一胎子女性别作为子女性别的代理变量展开分析。

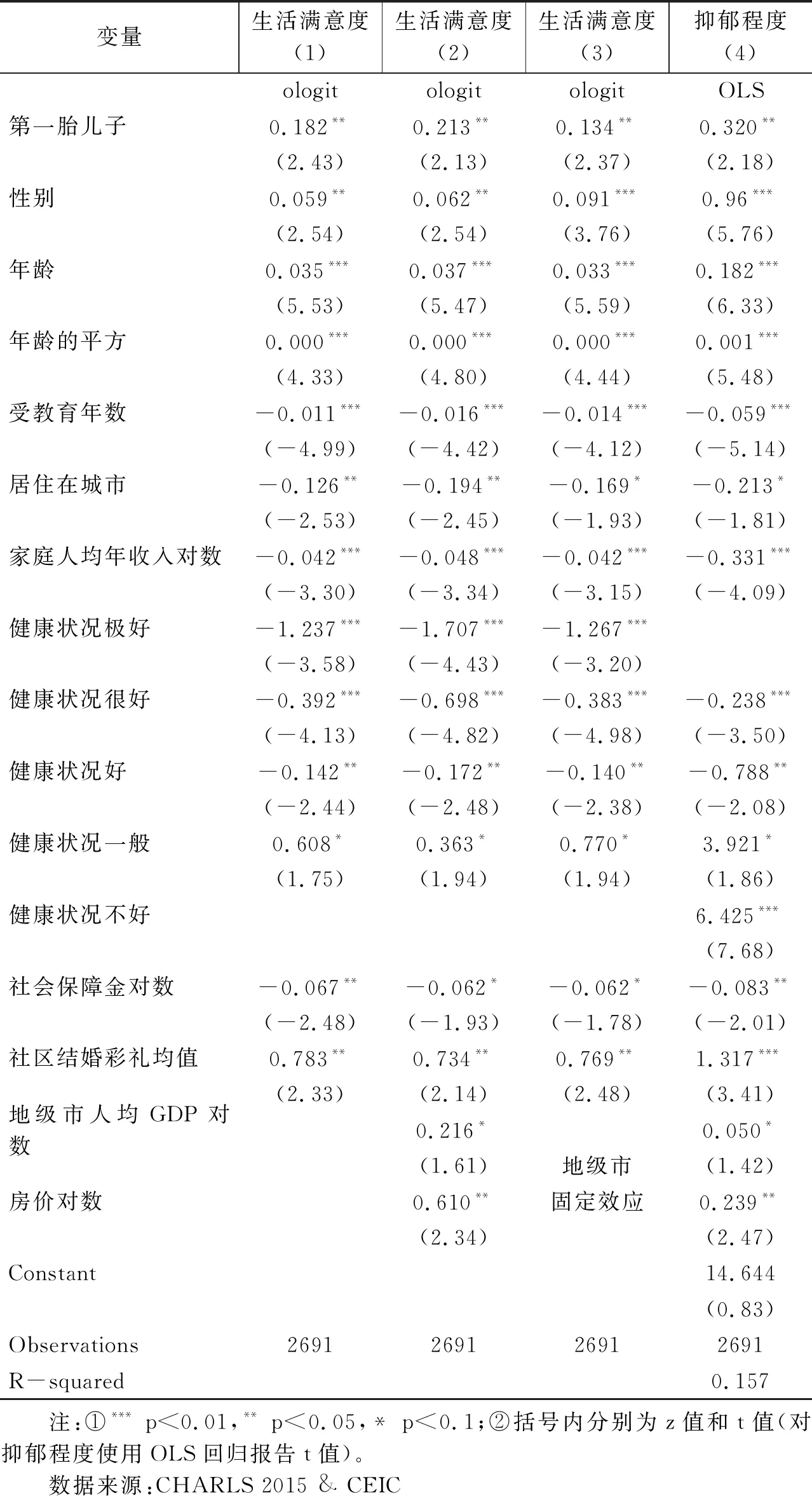

表3 子女性别对父母生活满意度的影响

4.3 子女性别对父母生活满意度的影响

为了验证假说H1,研究基于模型(2)进行回归分析。由于被解释变量“生活满意度”是1-5的等级值,研究使用ordered logit回归分析,同时考虑到生活满意度和抑郁程度均为受访者对生活的心理反映,且CHARLS 2015使用CES-D量表对受访者抑郁程度进行了测量,使用OLS回归对抑郁程度指标进行回归分析,以验证分析结果的稳定性。下表3报告了ologit回归和OLS回归结果。

表格3使用了全样本回归,其中第(1)列未加入地级市变量,在第(2)列加入地级市变量,第(3)列控制地级市固定效应,分别进行了ologit回归分析,而第(4)列使用抑郁程度替代生活满意度变量进行OLS回归。横向来看,四个回归模型的变量显著性相近,前三个回归模型分析的回归系数和显著性水平都相似,这表明基本回归分析的结果具有较强的稳健性。从各变量系数以及显著性具体来看,研究关注的子女性别变量与生活满意度水平表现出了显著的正相关,这意味着在其他条件不变时,相对女儿,儿子显著降低了父母的生活满意度,同时受访者为男性、居住在城市、年龄越高、社区平均彩礼水平和房价水平越高都会降低父母生活满意度。这可能是因为男性的生活压力较大,且城市生活节奏快,在男女性别失衡的情况下,子女能否结婚会受到其自身的经济压力与社会高彩礼以及高房价的显著影响,进而损害生活满意度水平;而人均收入水平越高、个人的健康状况越好都能发挥效用提升作用,降低生存社会压力,从而显示出负相关关系。第(4)列使用抑郁程度作为被解释变量的检验模型中的变量也显示出相近的相关方向,与此同时,我们也可以通过该列的回归结果近似计算子女性别的影响程度:子女性别系数约为0.32为父母性别系数0.96的33.3%,影响程度差异也是如此,此外还与五年左右的教育影响作用相似(2)结果使用OLS回归系数测算(0.059*5=0.295)。

表4 子女性别影响父母生活满意度的异质性

4.4 子女性别影响父母生活满意度的异质性

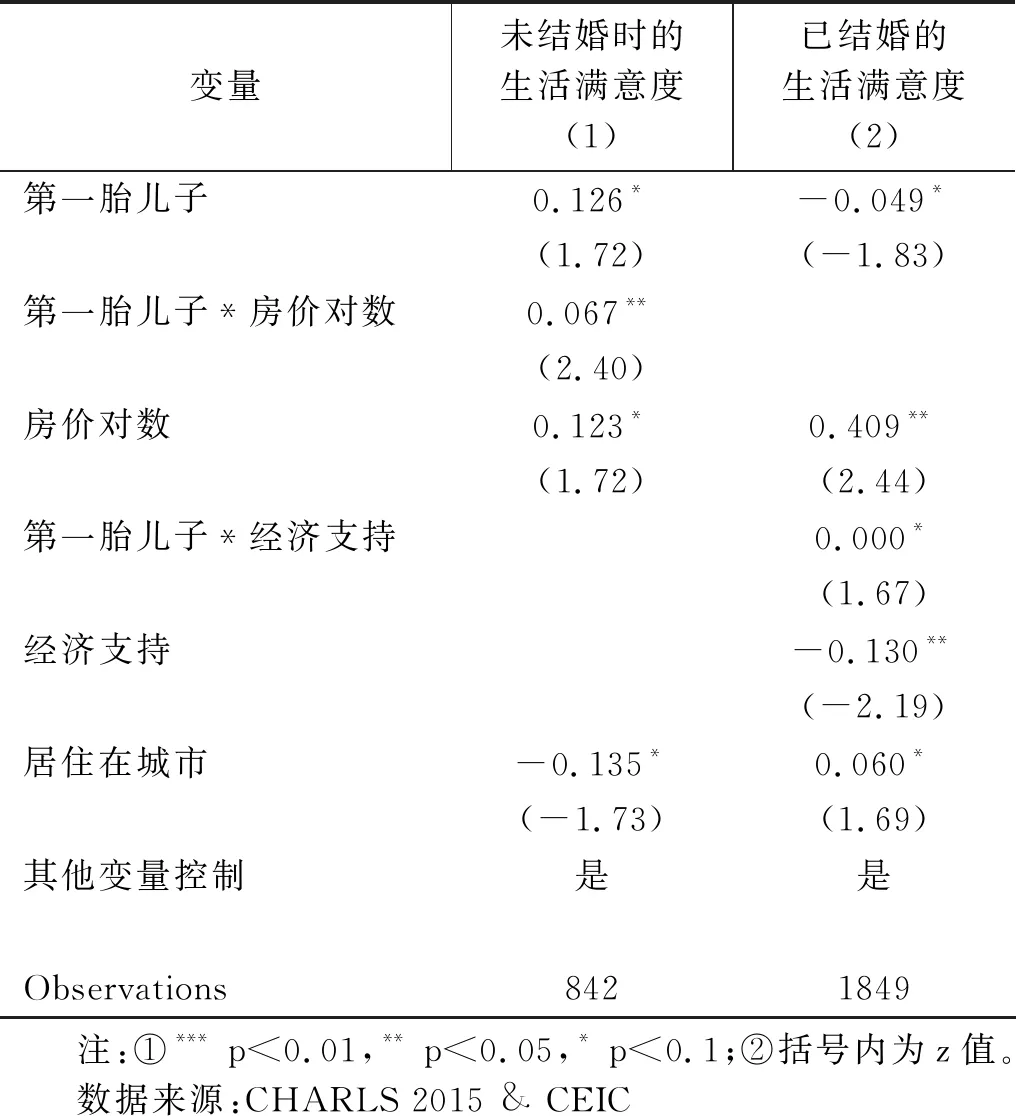

为了进一步探究不同情况下子女性别的异质性影响,研究将样本分为子女是否结婚、城乡、父亲母亲六组进行ologit回归分析,下表4为已对其他变量进行控制后的分组回归结果。

结果显示,在各个分组回归中,其他条件不变的情况下,儿子都表现出了对父母生活满意度的降低作用,与整体回归结果相同,但是不同组别下存在影响效果差异:在子女未结婚时,儿子相对女儿降低父母生活满意度的影响远超过结婚之后,一方面或许这是因为结婚之前对儿子的投资、结婚时的婚姻市场压力、买房买车等花费更高于女儿,导致挤压父母更多的消费和闲暇时间,而在结婚之后,性别平等观念和女儿经济地位上升,并且社会上子女孝老敬老无差异的思想影响着父母的观点,使得儿子和女儿在照料父母以及提供经济支持方面拥有相似的父母期望满足作用,因此儿子对父母生活满意度的损害相对减弱,这一定程度上支持了假说H2。之后研究继续对结婚前后的影响机制展开探究,并进一步说明结婚早晚会对父母产生怎样的影响。第(3)(4)列的结果表现了影响效果的城乡差异,二元结构不仅是经济上的,还有文化观念上的,城镇化与市场化推进的过程中,相对于乡村中更强的家庭关系,城市中的较弱家庭关系化和社会服务体系的完善,使得父母对子女在传宗接代、光宗耀祖和自身照料等方面的期望低于乡村社会。但由于农村社会经济不发达,劳动力流向城市,婚姻挤压现象更加明显,农村儿子对父母生活满意度的损害作用更加明显于城市,这说明,即使农村传统的“多子多福”、“养儿防老”等“重男轻女”观念也无法显著替代社会经济上的生活满意度损害。在第(5)(6)列的回归结果中,父亲和母亲组别间的回归结果相近,表明父母对子女性别差异的看法具有相似性,女儿不仅是母亲的贴心小棉袄,同时也能对父亲细心照顾,尽管可能在日常生活中存在差异,但是父亲和母亲在对儿子和女儿的评价相似,这在一定程度上是因为传统偏好儿子的父亲也认识到了女儿的重要性。但以上的分析可能会存在控制变量内生的问题,因此更多是作为相关分析,而非因果解释。

5 代际关系转换视角下结婚年龄早晚的影响

5.1 子女结婚前后的影响机制分析

随着结婚时间与分家时间逐渐相近(王磊,2015),子女结婚往往就意味着分家的开始,之后子女便在自己单独的家庭中生活生产,同时需要承担父母的赡养责任,而分家之前,父母更多的向子女投资支出,如提供教育资源、帮助缔结婚姻等,因此我们可以从经济角度将分家作为父母与子女间关系由投资转向索取的节点;从子女的生命历程来看,研究关注的子女年龄段为15-45岁,一般来说在这一阶段,父母对未婚子女仍然会以投资为主,能否成功结婚就是家庭的“头等大事”;对于已经结婚的子女,特别是儿子,认为其已经“成家立业”,会逐步减少经济支持,而更多的转向生活支持,如照顾孙代、看护家庭等。研究数据显示,结婚子女的父母年龄与子女经济支持呈现正相关,最初子女经济支持为负,逐渐变为正乃至更高,并且儿子和女儿提供的经济支持占其各自收入比重之间的差距呈现出逐渐缩小的趋势,因此研究分别使用婚前的投资与婚后子女的经济支持和子女性别进行交互项回归分析。

表5 子女结婚前后的影响机制分析

在婚姻市场之上,父母对儿子的投入主要在彩礼,但是对女儿的支出却不在彩礼,问卷对女儿出嫁的支出也并无详细介绍,而随着买车买房成为结婚条件,房价意味着儿子成婚的支出与嫁出女儿的保障,同时会更多的受房地产市场这一外生变量影响,相比彩礼这一变量更具优势,因此研究使用“第一胎儿子*房价的对数”作为结婚前的交互项;另一方面根据已有研究经验(毛瑛和朱斌,2017)与数据特征,在已结婚子女组别的回归中,使用“第一胎儿子*经济支持”作为交互项检验其机制,具体的回归结果如下表5的第(1)(2)列。

第(1)列结果显示,第一胎儿子、交互项与房价对数的系数均显著为正,这表明儿子未结婚时,房价越高,父母的生活满意度越低,并且影响的概率大于女儿未结婚,婚姻压力对儿子的影响更大。第(2)列回归中交互项系数为正,第一胎儿子与经济支持系数为负,通过计算其系数之间的关系,当女儿已结婚时,经济支持的系数为-0.130,即经济支持越高,父母生活满意度越高,当儿子已结婚时,经济支持的系数小于-0.130,这表明,同样在结婚后,虽然两者的系数相差不大,但是女儿的经济支持发挥出了更多的让父母满意的作用。综合来看,解释以上影响机制形成的原因是复杂的,但是却与经济因素始终有较大的关系,未结婚时,儿子面临的男性婚姻挤压会使家庭负担加重,女儿却不然;在结婚后,由于儿子女儿均可以提供经济支持,其差别较小的部分可由于女儿在感情认同、生活照料方面更有优势,且这部分的变化难以有效观测,故而通过经济支持表现出来,提升父母的生活满意度。

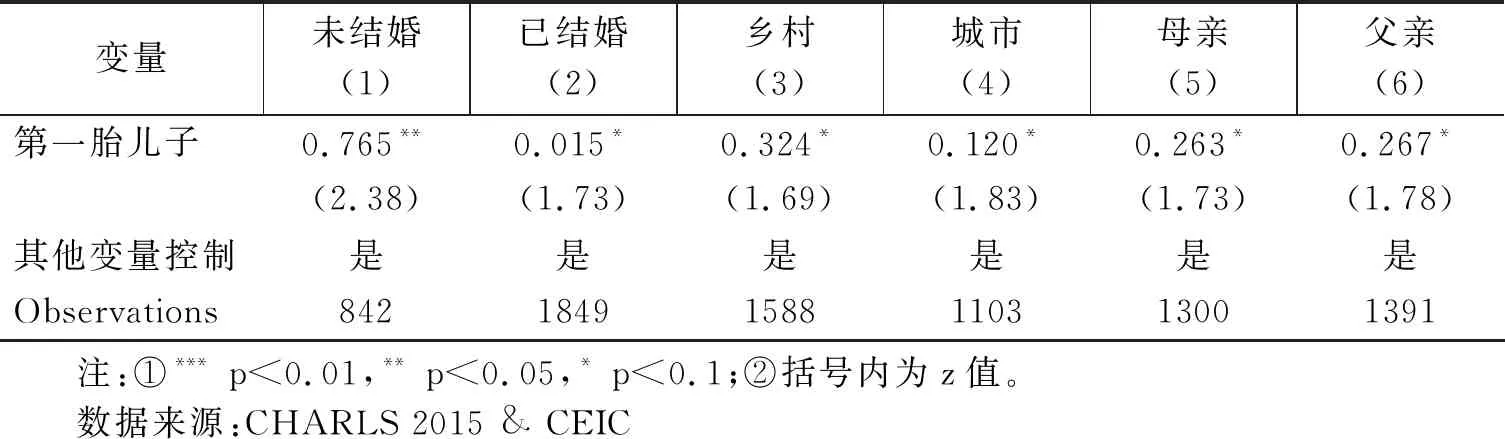

表6 早结婚还是晚结婚才能让父母生活满意度更高

5.2 早结婚还是晚结婚才能让父母生活满意度更高

表格5的交互项分析说明了结婚这一事件在代际关系转换(由投入转向被支持)中的作用,结婚年龄早晚则决定了关系开始转换的时间点的先后。表格6报告了基于模型(3)对子女已经结婚的样本,根据子女性别和城乡进行分组回归的结果。

回归结果显示,与同社区其他家庭相比,女儿结婚越早,父母的生活满意度会更高,儿子结婚越早,父母的生活满意度越高。研究再将子女分别分为城乡两组进行回归,发现乡村的回归系数方向与整体相近,且影响发生可能性的程度更高,城市中女儿的样本回归系数表现正向的不显著,无论儿子还是女儿,该组的影响程度都更低,或许这是因为家庭文化观念的差异:乡村中对子女的婚姻更加重视,特别是当农村处于婚姻市场挤压的重灾区时,子女能更早结婚使家庭不用面对未来的无法结婚风险,相对城市家庭则少了这种担忧。

我们发现实证检验结果与研究假说H3相悖,特别与OLG模型的推论结果有出入,可能有以下原因:一是尽管交互项回归验证了投资与经济支持关系的转换,但是投资和经济支持并没有完全概括影响代际关系转换的要素,包括情感、亲子关系、思想观念以及地域风俗在内的影响生活态度的重要因素无法有效观测、获得和纳入回归模型;二可以从Tajfel(1974)的社会同一性理论角度分析,子女结婚作为社区的群体性行为,会被父母当作评价和界定自己是否称职的标准;尽管OLG模型推论出男性婚姻市场挤压导致儿子结婚需要短时间内付出更多的资金和精力,使得父母消费水平下降,但在男性婚姻挤压背景下,婚姻市场供需不平衡,有儿子的家庭迫切需要获得婚姻,能够以早于社区平均水平的年龄尽快结婚,会使父母得到自己优于社区其他家庭的荣耀感,此外预期子女能够组建家庭提供养老保障的长期性支持,都有助于抵消子女婚姻支出、生活水平受损导致的满意度下降,乃至提升其生活满意度。儿子也会为父母提供长期性的支持,尽管经济支持的平均数量占比不多,但为父母提供了持续获得收入与支持的保障。三是社会保障制度的完善,养老金、医疗保险收入带动中老年人的收入增加,能够保障父母第二期的消费能力,有研究(韩艳,2020)证实社会公共服务质量提升、健康医疗服务供给对提升生活满意度产生正向作用。

表7 第一胎为儿子作为工具变量的回归结果

6 稳健性检验

研究使用第一胎性别作为代理变量而非工具变量进行使用,一方面考虑到已有研究对其自然外生性的证明和研究数据对其进行的内生性检验,另一方面是因为工具变量可能会存在过度控制的问题,但是仅依靠以上分析难以说明结果的稳定性,因此研究接下来将第一胎性别作为工具变量用于检验分析结果的稳健性,检验结果如表7。

第(1)(2)列检验了儿子数量与是否有儿子这两个影响父母生活满意度的关键变量与第一胎性别显著正相关,据此展开了第(3)(4)列的2SLS回归分析,结果与使用第一胎性别作为代理变量的回归相比,在系数及其方向、显著性上相差无几,这进一步说明了以第一胎性别作为子女性别代理变量得到研究结果的稳健性。

表8 使用随机抽样样本回归进行稳健性检验

5.2节对早婚和晚婚的影响效果进行了实证分析,但分析过程缺乏检验,因此在本节,研究通过使用对原研究样本进行再随机抽样获得的数据进行稳健性检验,抽样样本的回归结果如表格8。整体来看,新样本回归与原回归分析结果相似,虽然城市中儿子组别的回归系数不再显著,但是其系数和方向相似。

7 结果与讨论

研究从父母与子女之间代际经济关系的变化入手,通过构建引入婚姻支出的OLG模型以及已有研究回顾推导假说,并使用2015年中国健康与养老追踪调查数据进行实证检验,借助ologit回归、OLS回归、工具变量回归、分组回归和稳健性检验等分析,发现在婚姻支出加大的情况下,儿子更显著的降低了父母的生活满意度,特别是在结婚之前,父母承担的婚姻费用使得负向影响的效果更强,假说H1和H2都得到了有力的验证,交互项的回归分析也验证了婚姻挤压下男性的结婚竞争压力向家庭传导的现象,这是普婚观念下性别失衡问题后果之一,因此未结婚的儿子会更多地不利于父母生活满意度的提升,而在结婚后,代际经济关系转换,儿子和女儿通过经济支持表现出的促进作用差别较小。在将结婚作为父母投资向获得支持的转换点时,对结婚年龄回归的结果和稳健性检验都显示出了与假说H3相悖的结论,尽管结婚早意味着父母需要提前挤压当期消费,甚至会承担较多负债,但是儿子和女儿结婚早都会帮助改善父母的生活满意度,现实情况也是大部分的父母在催促子女早结婚。

仅从经济角度来看,或许将短期大量支出推迟会增加当前部分消费,进而提高当期生活满意度,但这一推断是基于每一位父母是理性人,从利己主义出发做出决策,而每一位父母以及其家庭都处于一定的社会环境和文化之中,受其影响而处于有限理性的状态。从纵向来看,在面对未来的不确定性时,已有的决策案例、经验教训和传统文化等等可以成为决策的重要参考因素,能够发挥出价值导向和非正式约束的作用,并且具有稳定性和延续性,而重视婚姻的文化观念通过代际的传承发生持续性影响:自古以来传宗接代的“任务”被赋予儿子,在婚姻市场压力不断增大时,这种文化的作用更加明显,当帮助儿子成婚变成“任务”、“责任”,付出就不仅具有经济意义,还有伦理和社会意义。从横向来看,塔吉菲尔的社会同一性和自我类化理论也可以解释父母催促子女更早结婚,社区希望保障子女顺利结婚的环境作为社会同一性的标准代替了单个家庭的个人同一性,将其作为评价自身是否称职的标准是影响父母获得感的重要因素,当每个家庭都意识到儿子婚姻的必要性、重要性与婚姻市场的竞争性,结婚逐渐变成社区攀比的一种表现,完成子女的婚姻代表着子女和家庭的实力、父母的荣耀,从而生活的满意度得到提升,其中最根本的原因还是对男孩的性别偏好,这表明文化传统影响是长期的,市场化、城市化无法短时间进行改变,现有经济政策制定需要考虑这一问题。

以上的研究通过理论和实证分析对解释子女性别和初婚情况的影响有一定意义,同时研究也表明,现有经济研究在分析时还需要进行深入观察政治、经济和文化具有延续性的特征,正如重男轻女和传宗接代、婚姻市场挤压、社会经济竞争与同一性,社会中始终存在着传统与现代特征,性别偏好问题解决不能仅依靠社会保障的改善、经济发展水平上升等手段,社会和政府也需要发现其中的传统逻辑,顺势而为,针对性地协调处理性别不平衡与婚姻挤压问题。