社区丰富环境对城市老年人认知变动轨迹的影响

魏蒙,王记文

(1 中国社会科学院 社会发展战略研究院,北京 100732;2中国人民大学 社会与人口学院,北京 100872)

1 研究背景与问题提出

我国目前及今后很长时期都将处于快速的人口老龄化时期,全社会的养老任务十分艰巨。根据国家统计局的最新统计结果,截至2019年底,全国65岁及以上老年人口达到17599万人,占总人口的12.6%。伴随着人口老龄化程度的加深,老年人预期寿命的延长,认知功能受损老年人的规模也随之增加。数据显示,截至2015年底,中国60岁及以上失智老年人口已达到950万(杜鹏、董亭月,2018)。认知功能是指人脑加工、储存和提取信息的能力,包括感知觉、注意、记忆、思维等能力(Kendig,2016),而认知功能障碍是指上述几项认知功能中的一项或多项受损,并影响个体在日常生活中的记忆、学习以及决策能力(An & Liu,2016)。衰老是影响人类认知功能下降的最显著因素。随着年龄的增加,老年人通常会面临认知功能的衰退。而认知功能如若缺损严重,则发展为阿尔茨海默症等神经退行性疾病,不仅会严重降低其自身的生活质量,还意味着老年人无法自我照料,治疗和康复需求也会明显增加,亟需家庭和社会资源的介入。

一般来说,老年人认知功能的下降是一种纵向的变化趋势,是随时间的推移不断累积的结果,这种认知功能的纵向变化趋势即称为认知变动轨迹。由于不同特征的老年人认知功能下降的速度存在差异,这就要求我们对老年人认知功能的纵向发展变化也就是认知变动轨迹进行研究,探索认知能力随年龄下降的危险因素及干预方法。

由于阿尔茨海默症等神经退行性疾病的治疗及药物效果有限,而且其不良反应和药物耐受的问题也日益突显,迫切需要开发新的防治手段。1947年,Hebb提出“丰富环境”的概念(Hebb,1947),此后这一模式被广泛用于研究环境因素对脑功能的影响。1978年丰富环境首次被定义为:存在多个干预因子的环境,是复杂的无生命物与社会刺激的复合体(Will et al.,2004)。大体分成两大类:社会性丰富刺激和躯体性丰富刺激。社会性丰富刺激指增加社会成员交往互动的机会,躯体性刺激指让成员生活在复杂多变的环境,或者更换环境中的设置与器具,或者增加食物的种类和营养(黄家裕,2017)。丰富环境的概念在动物实验中得到了丰富的应用,动物实验研究显示,丰富环境对神经退行性疾病有一定的防治作用,而且能增强其他治疗的效果(Will et al.,2004;Herring et al.,2009;Hu et al.,2010)。在临床领域,如中风患者的康复训练中,应用丰富环境方式康复已经取得了一定的成效。但由于人类被试较少,对人类丰富环境的认识尚未统一。

认知是可塑的,表现为神经的结构可塑性和神经功能的可塑性。而生活环境在一定条件下对有机体的神经的重构和生长具有促进作用(黄家裕,2017)。社区作为老年人生活的聚居地,是老年人接触最为密切的一种生活环境。丰富的社区环境意味着社区可以为老年人提供更多的交往、交流、锻炼的机会,从而对老年人提供更多的刺激,促进其神经的生长发展。然而,目前学界在社区丰富环境对减缓认知功能退化方面尚缺乏系统的分析,现有的研究多集中于探讨老年人自身的状况或家庭环境,专门将社区作为活动场域,系统的讨论社区丰富环境对认知功能变动的影响方面的研究还有待深入。在中国,由于社会经济条件的差距,城市基础设施和服务更完善,社区发展、社区管理和社区融合程度更高,社区环境相对更为丰富。同时,城乡老年人间的生活习惯、思想观念也有很大的差异,社区服务、社区活动等形式更易被城市老年人接受和使用,因此,本研究将研究对象界定为城市老年人,旨在考查社区丰富环境在维持城市老年人认知功能方面的作用,以期对维持老年人认知能力、减缓其下降速度提供有益的理论支持。

2 文献综述

丰富环境的构建是一种旨在通过创造一个刺激的环境来促进活动进行的干预措施。当前应用丰富环境理论在实验室哺乳动物神经退行性病变的研究甚多,且效果显著,但在实践应用中甚少。临床领域有少量对医院康复病房中中风患者的研究。这些研究通过为中风患者创建一个公共区域,并为他们提供各种活动(如康复训练、小组会议、家属情感支持、社区早午餐和体育活动等)和设备(如iPad、书籍、拼图、报纸、游戏、音乐和杂志等),通过设置参照组来观察暴露于丰富环境下一段时间的患者的康复情况,证实了其对患者认知功能的促进作用(Janssen et al.,2012;Khan et al.,2016;Rosbergen et al.,2017)。有学者在对一位老年男性痴呆患者进行长达6个月的心理咨询干预中,充分运用丰富环境理论连同家属的全力配合,以丰富环境支持下的情感支持(关心起居、家庭聚餐、定时锻炼、外出游览、坚持与不同的公园、商店、超市物品的接触)进行调节改善,取得了一定的效果(高洁,2016)。通过上述研究可以发现,目前应用丰富环境理论所进行的临床干预措施大致涵盖活动参与、情感支持和医疗保健三类,并且实践证明了其对改善老年人认知功能的作用。

另有诸多研究虽然没有提及丰富环境理论,但均证实活动参与、情感支持和医疗保健能够改善老年人的认知功能。老年人的活动参与主要包括身体活动、社会活动等类型,经常参与活动可以提高老年人的认知功能(李文畅等,2018),减缓认知老化速度(Hughes,2013;Andel,2015)。情感支持能够保护认知功能,延缓其衰退速度(Iwasa et al.,2012)。研究发现,亲密关系所提供的情感支持对个体认知功能有着重要的积极影响(Yeh,2003)。获得高频率情感支持的老年人具备更好的综合认知能力(Seeman,2001)。医疗水平和保健意识的提升对居民健康有明显的促进作用(Preston,1975;Rutstein,2000),但是对于老年人认知功能变动轨迹的影响尚不明确。

另外,研究表明,老年人的认知功能及其变动轨迹还受到其他多种因素的影响。这些因素大致包括人口学因素、社会经济因素、生活方式、自理能力或躯体功能等。研究证实,增龄与认知能力下降有关,年龄很大程度上解释了认知功能和认知功能随时间下降的人群差异(Albert,1994;Hayden et al.,2011;Yaffe et al.,2016;曾毅,2018)。性别也是认知功能差异的重要影响因素,女性相对于男性有更大的认知损伤风险(Yount,2008;Ward et al.,2012;Apostolo et al.,2015),并且女性老年人的认知功能减退速度快于男性(魏蒙、王记文,2019)。社会经济方面的不利因素如低受教育程度和较差的经济条件会加剧认知损伤的风险(Diamond,1988;Andel et al.,2006),加快认知衰退的速度(Lee,Kawachi,Berkman,& Grodstein,2003);生活自理能力缺失是影响老年认知功能的危险因素(顾大男,2003;李漫漫等,2018),然而生活自理能力缺失是否会影响认知功能的下降速度尚未达成一致(Black & Rush,2002;Joshua et al.,2010)。听力障碍意味着与外界交流的减少,容易增加神经退行性疾病的患病风险,提供助听器或其他康复服务可以缓解认知能力的下降(Maharani,2018)。

综上,目前学界已有的研究对老年人的认知功能已经进行了较为全面的探讨,多是从社会医学和专业医学的角度入手,溯源老年人认知障碍的直接和间接原因,也有研究探讨不同社会人口学因素对于认知能力的影响方向和方式。然而,从现有的研究文献来看,对老年人认知功能的探讨大部分都是从横向研究的角度进行的,或者是将认知能力的下降定义为两个时间点之间的分数变化或低于规定阈值的认知表现,基于多个时点的观测数据对老年人认知功能的纵向变化趋势进行的探讨还很欠缺。事实上,多重测量可以对长期认知变化提供更可靠的评估。随着统计技术的进步以及调查数据的丰富,多个时间点上对认知变动轨迹进行评估也得以实现。虽然也有这方面的追踪研究,但是大多数的研究局限在老年人认知功能的线性发展过程,忽略了老年人认知功能的变动可能存在其他的非线性趋势。本研究从纵向研究的角度,将认知功能变动的非线性趋势纳入考量,考察社区丰富环境对老年人认知变动的影响。

3 数据与研究方法

3.1 数据来源

本研究使用的数据来自2005、2008、2011、2014年的《中国老年健康影响因素跟踪调查》项目。该调查已于1998年、2000年、2002年、2005年、2008年、2011年、2014年、2018年先后进行了八次,覆盖北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、陕西等23个省/自治区/直辖市。调查内容涉及家庭结构、婚姻、日常生活自理能力、生活习惯、社会活动、疾病与健康的状况等,为研究老年人的健康状况及影响因素提供了丰富的素材。由于105岁以上老人的年龄虚报较为严重,我们将研究对象限制在65~104岁的城镇老年人。增长曲线模型使我们能够充分利用包含至少一次认知测试的所有受试者的数据。如果受访者在四次测试中至少完成了一次认知测试,则被纳入调查范围。2005、2008、2011、2014年追踪调查分别包括4531、1766、1384、1074例有效样本。

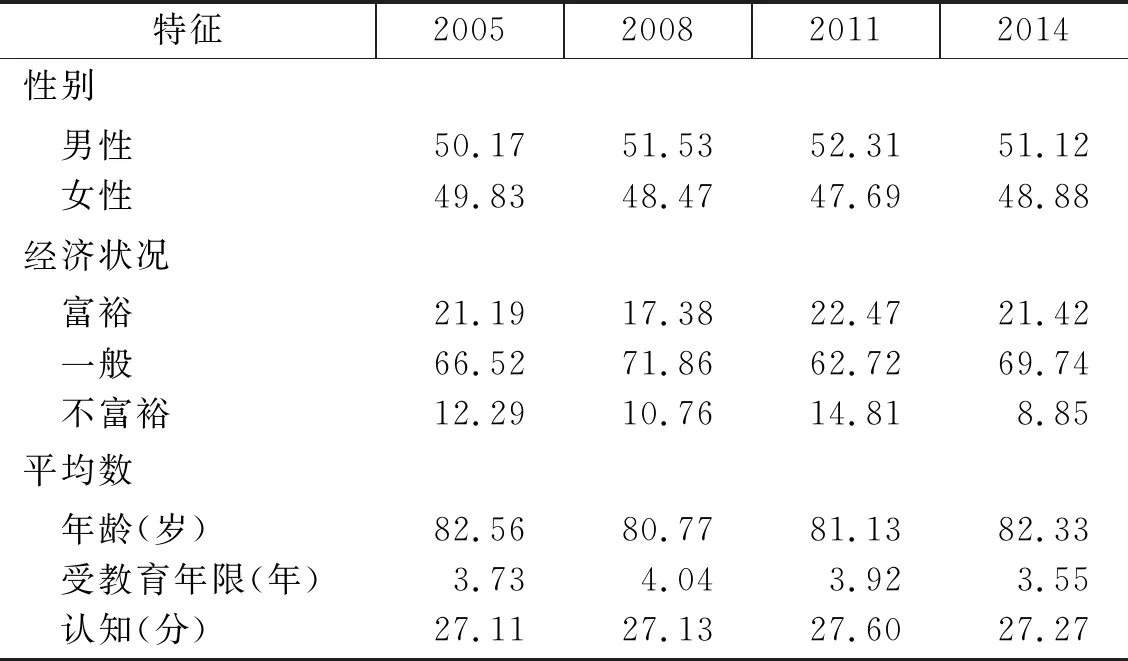

表1 调查对象基本情况(%)

四次调查中男性老年人所占比例相对较高。经济状况一般的老人居多,不富裕的老人相对较少。2005、2008、2011、2014年老年人的平均年龄依次为82.56岁、80.77岁、81.13岁、82.33岁。老年人的平均教育年限约为3.55~4.04年,认知能力的平均分数约为27分(见表1)。

3.2 研究方法、研究思路

3.2.1 研究方法

本研究所使用的方法主要为基于多水平模型的增长曲线模型。研究者分别使用了线性增长模型和非线形增长模型拟合了认知能力随年龄的变化趋势。这两个模型均包括了随机截距模型和随机斜率模型,以线性增长模型为例:

假设n个老年人在 T个观察时点被观测了多次。yij表示第j个老年人在时点i的认知能力,tij表示第j个老年人被i次观测时的时间。本研究中,tij为第j个老年人被i次观测时的年龄,即层1中的解释变量。

(1)随机截距模型:老年人的认知能力线性地取决于时间,可以记为:

yij=β0j+β1tij+eij

β0j=β0+u0j

其中,β0为总体的截距,可以解释为tij=0时认知能力y的期望值;β1为认知能力y对时间回归线的斜率,也称为增长率,在随机截距模型中,我们假定增长率对所有个体而言是一样的;U0j为个体水平的随机效应,代表不随时间变化的未被观测的个体特征对认知能力y的影响,是老年人在任意时点的认知能力得分y与总体均值β0之间的差异;u0j的方差是在控制了时间的线性影响之后,认知能力y的个体间差异。

eij为时点水平的残差,代表随时间变化的未被观测的个体特征对认知能力y的影响;eij的方差是在控制了时间的线性影响之后,认知能力y的个体间差异。

(2)随机斜率模型:该模型由随机截距线性模型扩展而来,可以记为:

yij=β0j+β1jtij+ej

β0j=β0+u0j

β1j=β1+u1j

斜率参数的脚标j表示了斜率的个体变异。第j个老年人的增长率等于总体的平均斜率β1加上针对第j个老年人的随机项u1j。

3.2.2 研究思路

本研究将社区丰富环境界定为社区组织社会活动、社区提供精神慰藉服务、社区提供医疗保健服务,着重考察社区丰富环境对认知变动轨迹的影响。这三个方面是社区中接触最多、需求最高的老年活动,可能对老年人的认知变动轨迹产生长期影响。

由于年龄的增长是影响老年人认知能力的首要因素,为了明确老年人的认知能力随年龄的变化趋势,本研究首先估计了只包含年龄(以及年龄的平方项)的随机截距模型和随机斜率模型,确定了认知能力随年龄变化的函数形式。

为了进一步探析认知能力增长的影响因素,研究者将社区组织社会活动、社区提供精神慰藉服务、社区提供医疗保健服务、年龄(以及年龄的平方项)作为自变量,将性别、受教育年限、经济状况、日常生活自理能力、器具性自理能力、听力障碍、就医条件、参与个人活动和社会活动、获得情感支持状况作为控制变量纳入模型,分析上述变量对认知能力的影响。

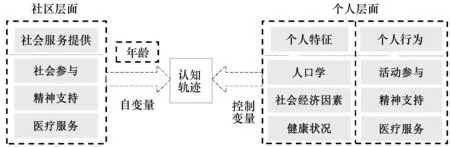

图1 理论分析框架图

为了考察居住在不同社区环境的老人的认知能力随年龄的变动速度的差异,在上述模型的基础上加入年龄与社区环境的交互项、年龄的平方与社区环境的交互项。最后,以线图的形式对比分析不同社区环境对老年人认知变动轨迹及其变动速度的影响。

理论分析框架如图1。

3.3 变量测量

3.3.1 因变量

因变量为认知能力。

根据Folstein等人设计的简易认知量表(MMSE),老年人的认知功能主要包括在方向定位、计算、记忆和言语等方面所处的状况(Folstein,1978)。在美国和欧洲,Folstein等人的简易认知量表已广为使用且几乎成了一套标准的评定量表。本文所采纳的数据也采用该量表体系,区别在于:原MMSE中10个时间和定位项目缩减为5个;删除一个指令项目和造句项目;增加一个额外项目。

修订后的简易认知量表由24个问题组成,共30分。其中,(1)方向定位包括5个问题,每题1分;(2)瞬时记忆(或即刻记忆)3个问题,每题1分;(3)注意力和计算能力5个问题,每题1分;(4)近期记忆3个问题,每题1分;(5)物体确认和识别(或物体命名)3个问题,每题1分;(5)语言复述和语言理解3个问题,每题1分;(6)图形临摹1个问题,1分;(7)另外一个新增问题为:一分钟说出能吃的东西数,共7分,其中,说出一个得1分,说出7个及以上得7分。

3.3.2 自变量

自变量为社区丰富环境、年龄(以及年龄的平方)。

本研究将社区丰富环境界定为社区组织社会活动、社区提供精神慰藉服务、社区提供医疗保健服务。社区组织社会活动选取“社区有无组织社会和娱乐活动”这一问题进行考察。选取“社区有无提供精神慰藉、聊天服务”界定社区提供精神慰藉服务状况。社区医疗保健服务由“社区有无提供上门看病、送药”和“社区有无提供保健知识”两个问题界定。

3.3.3 控制变量

分为个人层面的特征和行为。

个人特征包括人口学因素(性别)、社会经济因素(教育背景、经济状况)、健康状况(日常生活自理能力、器具性自理能力、听力障碍)。

个人行为包括活动参与、精神支持获得、医疗服务的利用。其中,活动参与状况分为进行个人活动(如养宠物、看电视、读书看报、养花等)和有组织的社会活动;情感支持状况以与谁聊天最多界定;医疗服务的利用以60岁时能否及时就医界定。

4 研究结果

4.1 老年人的认知能力变化曲线模型

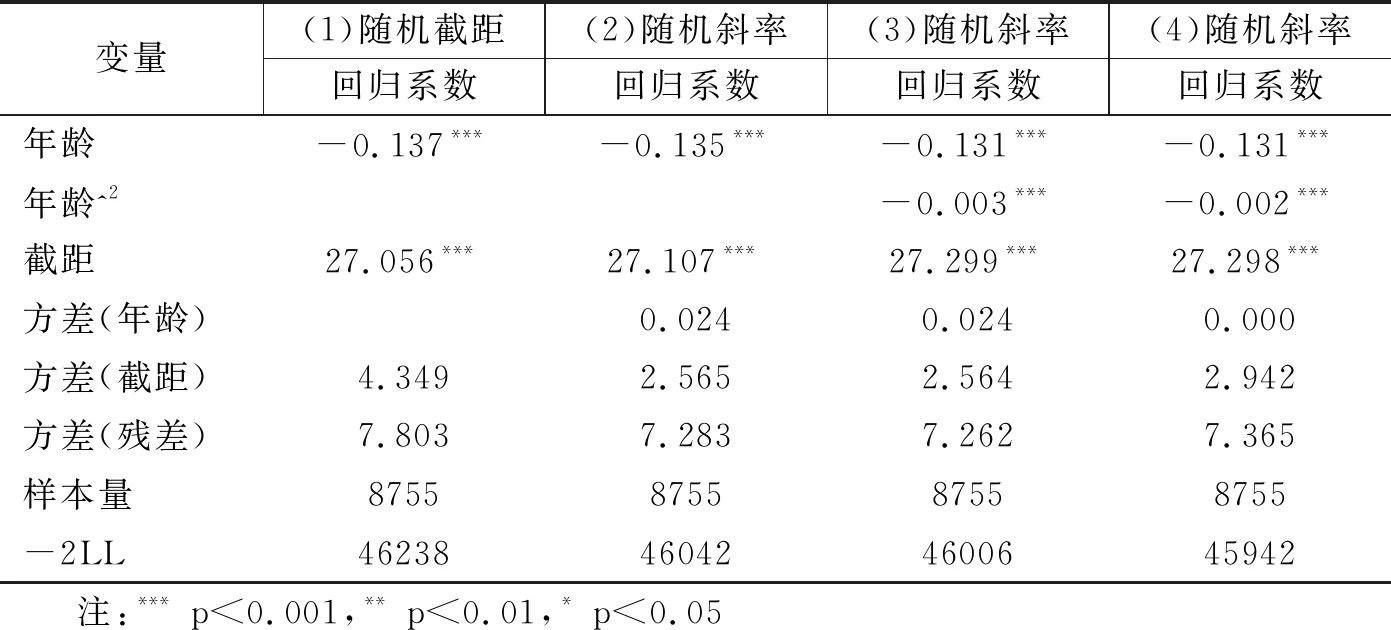

年龄的增长是影响老年人认知能力的首要因素,为了明确老年人的认知能力随年龄的变化趋势,本研究首先估计了只包含年龄的随机截距模型和随机斜率模型(见表2)。为便于解释,年龄以基期的平均年龄(约82.5岁)为基础进行中心化处理。LR test(Prob >= chibar2= 0.0000)显示这两个模型均优于单水平回归模型。其中,模型(1)为只包含年龄的随机截距模型,显示82.5岁老年人的总体截距,即平均认知能力为27.056分,截距的方差为4.349;年龄每增加一岁,认知能力降低0.137分。个体间差异占残差方差的比例约为4.349/(4.349+7.803)≈36%,即同一老人两次认知能力得分的相关系数为0.36。

表2 老年人认知能力变动的随机效应

模型(2)为只包含年龄的随机斜率模型,显示82.5岁老年人的总体截距(即平均认知能力)为27.107分;截距的方差为2.565分,表示82.5岁老年人个体间的方差为2.565;年龄每增加一岁,认知能力降低0.135分,斜率的方差为0.024。LR test表明模型(2)优于模型(1),二者存在显著性差异(Prob > chi2= 0.0000)。

为了检验认知能力的下降是否存在其他函数形式,本研究在前面两个模型的基础上加入了年龄的平方项(见表2后两列)。模型(3)为加入年龄平方项的关于年龄的随机斜率模型;模型(4)为加入年龄平方项的关于年龄和年龄平方项的随机斜率模型。与模型(1)和(2)不同,在模型(3)和(4)中,年龄平方项均在0.001水平上显著,表明仅仅用线性模型拟合认知能力的增长趋势是不恰当的。年龄和年龄的平方项的系数均为负数,表明随着年龄的增加,认知能力的下降越来越快。认知能力的下降率可以表示为,

例如,对于一个82.5岁的老人而言,年龄增加一岁其认知能力下降0.131分;而对于一位92.5岁的老人而言,年龄增加一岁其认知能力则要下降0.191分。LR检验发现,模型(4)与模型(3)不存在显著性差异,故本研究将以模型(3)为基准模型进行分析,即认知能力是关于年龄的二次函数。

4.2 认知能力变动的多水平回归模型

为了进一步探析认知能力变动的影响因素,本研究在只包含年龄和年龄的平方项的随机斜率模型即模型(3)的基础上,将社区组织社会活动、社区提供精神慰藉和医疗保健服务情况作为自变量,将性别、居住地、日常生活自理能力、器具性自理能力、受教育年限、社会经济状况、参与社会活动状况、获得精神慰藉情况、获得医疗保健的情况等作为控制变量纳入模型(模型(5)),分析上述变量对认知能力的影响。为了考察居住在不同社区环境的老人的认知能力随年龄的变动速度的差异,在上述模型的基础上加入年龄与社区环境的交互项、年龄的平方与社区环境的交互项。

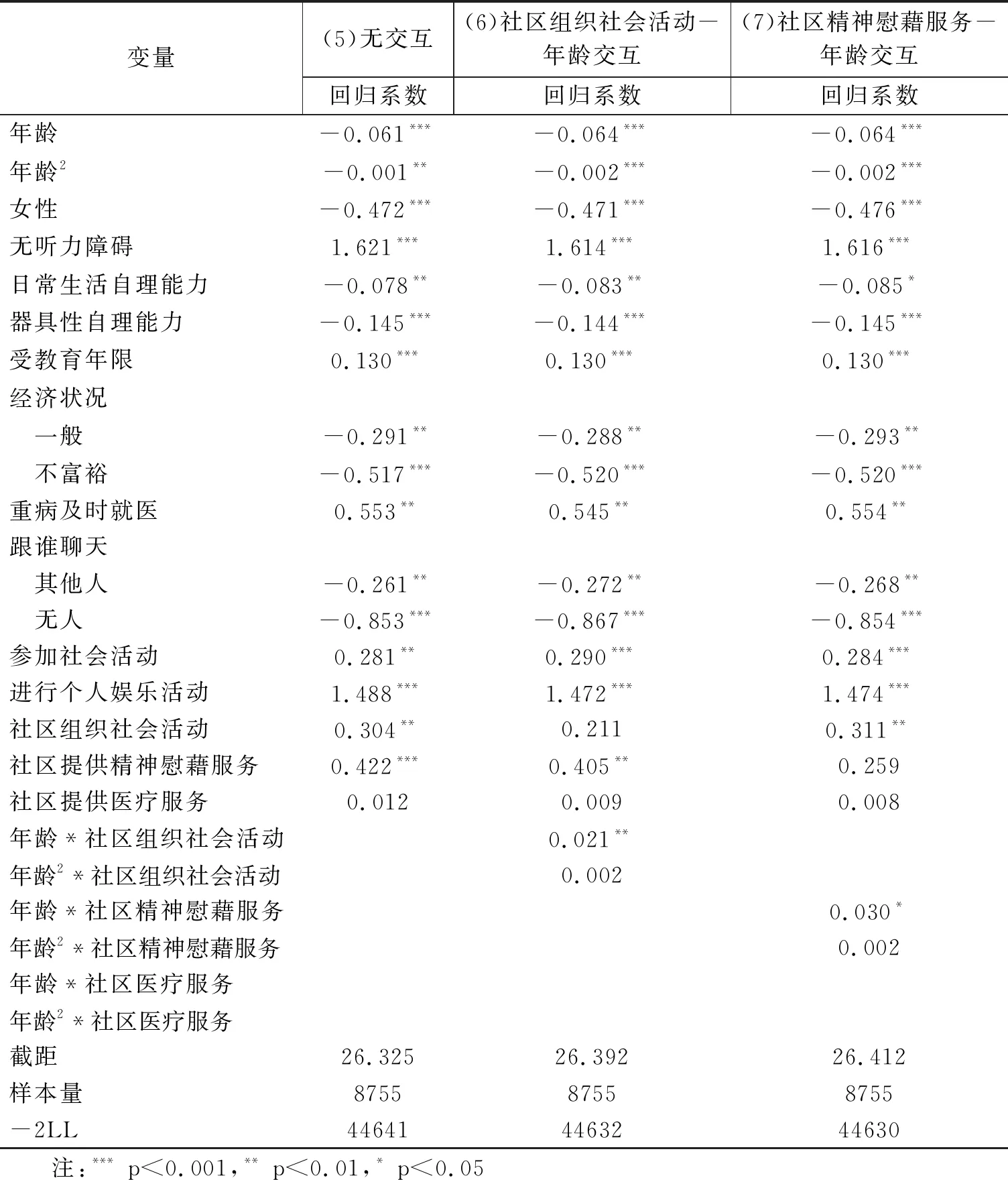

表3 认知能力变动的多水平回归模型

研究结果显示,基线调查时的平均年龄——82.5岁老年人的认知能力得分,约为26分。从模型(5)(6)(7)中年龄和年龄的平方项的系数均为负数可以看出,随着年龄的增加,认知能力的下降速度越来越快。

模型(5)可见,女性的认知能力比男性低0.472分,受教育年限每增加一年,认知能力增加0.130分。经济状况一般和不富裕的人的认知能力比经济状况良好的人分别低0.291和0.517分。重病及时就医的老年人的认知能力比不能及时就医的老年人高0.553分。无听力障碍者认知能力比有听力障碍者高1.621分,日常生活自理能力和器具性自理能力每下降一分,认知能力分别下降0.078和0.145分。日常与家人聊天最多的老年人的认知能力比与其他人聊天最多的老年人高0.261分,比无人聊天的老年人高0.853分。参加社会活动的老年人的认知能力比不参加的老人高0.281分。进行个人娱乐活动的老年人的认知能力比没有个人娱乐活动的老人高1.488分。所在社区组织社会活动的老人认知能力高出0.304分。所在社区提供精神慰藉服务的老人认知能力高出0.422分。所在社区是否提供医疗服务对老年人认知能力的影响并不显著。

模型(6)在模型(5)的基础上加入年龄与社区组织社会活动的交互项、年龄的平方与社区组织社会活动的交互项。模型(6)中,社区组织社会活动并不显著,表明对于基线平均年龄即82.5岁的老人,社区是否组织社会活动对其认知能力并无明显差异。年龄和年龄平方项的系数表示,社区不组织社会活动的老人的认知能力增长曲线为曲线下降趋势;年龄与社区组织社会活动的交互项系数显著,表明认知能力变动的年龄模式在社区有无组织活动的两组老年人中间存在差异。

模型(7)在模型(5)的基础上加入年龄与社区提供精神慰藉服务的交互项、年龄的平方与社区提供精神慰藉服务的交互项。模型(7)中,社区组织精神慰藉服务并不显著,表明对于基线平均年龄即82.5岁的老人,社区提供精神慰藉服务对其认知能力没有明显影响。年龄和年龄平方项的系数表示,社区提供精神慰藉服务的老人的认知能力增长曲线为曲线下降趋势;年龄与社区提供精神慰藉服务的交互项系数显著,表明认知能力变动的年龄模式对社区有无精神慰藉服务的老人不同。

由于模型(5)中,社区提供医疗保健服务的主效应并不显著,因此并未构建社区医疗保健服务与年龄及年龄平方的交互模型。

4.3 认知能力变动的异质性

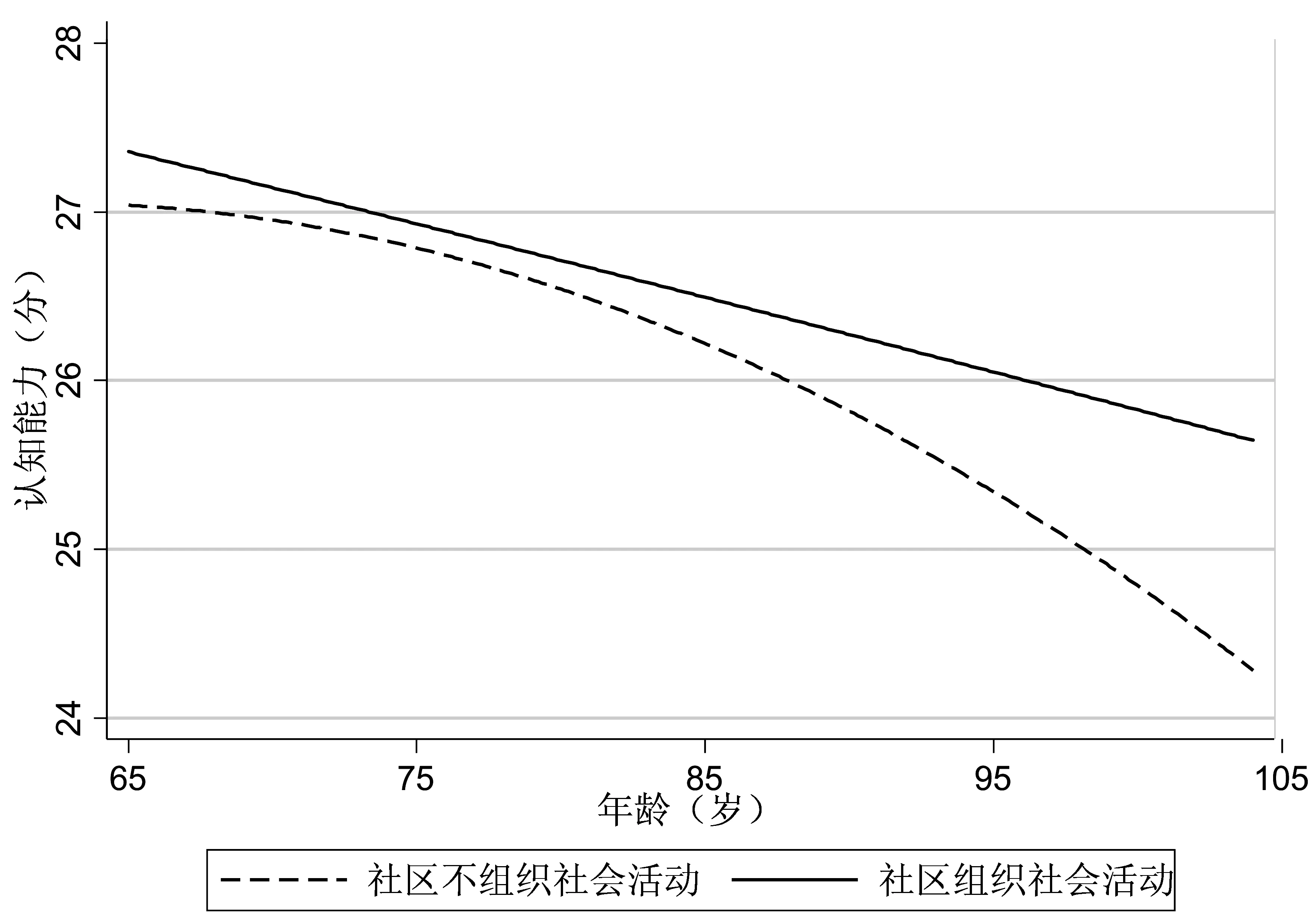

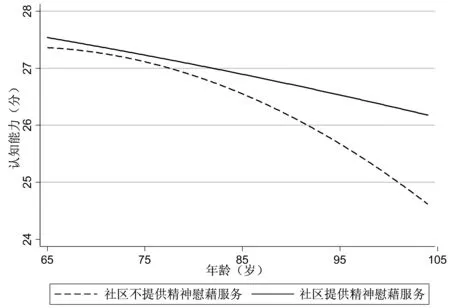

为了更直观地反映处于不同社区环境下的老年人的认知能力及其下降速度的差异,我们将社区环境与年龄及年龄平方项的交互结果(模型6、7)以线图的形式表示。

图2 社区组织社会活动对认知能力的影响

由图2可见,所在社区组织社会活动的老年人的认知能力始终高于所在社区不组织社会活动的老人,并且这两类老人的认知能力老化速度不同。具体来说,所在社区组织社会活动的老人的认知老化为线性下降,下降速度较为平稳。而所在社区不组织社会活动的老人的认知能力老化呈曲线下降态势,并且下降速度相对更快,尤其进入高龄期后下降速度明显加快,导致认知差异随年龄的增长不断拉大。

图3 社区精神慰藉服务对认知能力的影响

如图3所示,所在社区提供精神慰藉服务的老年人的认知能力始终高于所在社区不提供该类服务的老人,在中低龄时期,所在社区提供精神慰藉服务的老人与所在社区不提供此类服务的老人的认知水平差异较小。进入高龄期后,所在社区不提供精神慰藉服务的老人的认知能力加速呈曲线下降趋势,所在社区提供精神慰藉服务的老年人的认知能力呈平缓的线性下降态势。认知差异随年龄的增长有所扩张。

5 总结与思考

本研究采用增长曲线模型检测了城市老年人认知变动轨迹的非线性变化模式,对长期认知变化做了更可靠的评估,并着重考察了社区丰富环境对认知变动轨迹的影响,研究结论对于维持老年人认知能力、减缓其下降速度具有重要的理论和现实意义。

5.1 老年人认知功能的变化趋势

研究发现,城市老年人的认知能力随着年龄的增长呈现非线性的下降趋势,并且随着年龄的增加,认知能力的下降越来越快。一般来说,认知功能缓慢下降阶段尚处于轻度认知障碍阶段,一旦超出这一阶段,将会面临认知功能迅速下降乃至发展成老年痴呆的不利局面。了解认知功能的这一变化规律,有助于我们对老年人的认知变动轨迹形成清晰的认识,把握好最佳干预时点。在认知功能迅速下降之前,应及时干预,加强丰富环境的刺激,防止或减缓认知能力的进一步退化。

5.2 社区丰富环境与认知变动轨迹

所在社区组织社会活动、提供精神慰藉服务对城市老年人的认知变动轨迹产生显著的影响。这种影响不仅体现在认知水平上,而且体现在认知变动速度上。所在社区组织社会活动、提供精神慰藉服务的老人认知水平更高,认知能力的下降速度更慢。

神经科学的研究表明,认知具有可塑性,表现为神经的结构可塑性和神经功能的可塑性。而生活环境在一定条件下对有机体的神经的重构和生长具有促进作用(黄家裕,2017),即认知随着周围环境的变化而改变。一方面,丰富的社区环境意味着社区可以为老年人提供更多的交往、交流、锻炼的机会,从而对老年人提供更多的刺激,促进其神经的生长发展。从这个角度上说,社区丰富环境对于提升老年人的认知能力起到了一种直接的促进作用。另一方面,根据认知储备理论,个体自适应利用神经网络对不断增加的脑损伤进行补偿,能够缓冲脑病理对临床表现的致残效应,促使个体成功应对脑病理,保障其临床表现或行为成绩达到最优化(Stern,2002)。以往研究认为,活动参与和情感支持可以累积认知储备进而维持或改善老年人认知功能(Iwasa et al.,2012)。我们的研究认同这一观点,并且我们专门将社区作为认知储备环境进行了考察,进一步验证了社区组织社会活动和提供精神慰藉服务对于认知水平和认知功能下降的保护作用。与直接的促进作用不一致的是,这种作用机制更倾向于是一种间接的保护作用。另外,以往的研究对于认知储备与年龄增长之间的关系存在争议(Singh-Manoux,2011;Zahodne,2011;Iwasa et al.,2012),我们的研究发现社区丰富环境作为认知储备的作用随年龄增长而增加,比如社区组织社会活动减缓了认知的下降速度,并且随年龄增长差异越发明显,可能就是源于认知储备的补偿作用。

社区是老年人重要的生活共同体,是老年人交流信息、了解社会、获取资源的重要场所,可以弥补老年人在家庭生活中可以得到的有限的资源,也使老年人感受到更多的刺激,对老年人的认知功能产生潜移默化的影响。老年人所处的社区要积极组织社会活动,重视为老人提供精神慰藉服务。加强健身、娱乐场所与设施的建设,为居民就近创造更多的精神文化交流、娱乐的机会。社区应完善无障碍设施,减少老年人出行的难度,对于由于自身健康状况较差无法主动参与活动的老人,社区应组织工作人员或志愿者上门接送,让这部分老年人也能参与到活动中来。

本研究没有验证社区医疗保健服务对减缓认知功能下降的作用。一方面,我们的研究对象为城镇老年人,城镇社区周边医院较多,辐射半径较大,老年人的可及度很高,并且医院提供的医疗保健服务相对完善、发达,基本满足了老年人对医疗服务的需求,使得老年人对社区医疗服务的需求总量并不显著。另一方面,当前我国社区医疗保健服务发展仍然相对薄弱,其发挥的功能也受到局限。由于存在社区医疗机构基本装备差、部分医疗功能缺失、工作人员素质较低等问题,客观上制约了老年人对社区医疗保健服务的使用。近些年兴起、倡导的上门看病、送药服务等服务内容,尚未完全规范利用开来,居民对其具体服务内容、服务形式的了解也有待加深。

当然,这并不能否认社区医疗服务的重要作用,也可能是由于我们观测期有限,还未形成长远可观测到的影响。社区医疗保健知识的提供这一服务从短时期看似乎没有明显的效果,但从长远来看,这种“不治已病治未病”的保健意识能够通过改变居民的生活习惯,进而逐步提高居民的健康素质,节约医疗成本。应全面贯彻“预防为主,防治结合”全科医学理念,积极探索社区医疗服务多元供给模式,合理配置医疗资源,促进社区医疗服务的发展和使用。尤其本研究没有涉及到的农村地区,大型医疗机构更为分散、可及度低,完善农村社区医疗服务更是满足农村老年人养老需求的重点所在。

5.3 优势、不足与展望

本研究采用增长曲线模型检测了城市老年人认知变动轨迹的非线性变化模式,发现城市老年人的认知能力随着年龄的增长呈现非线性的下降趋势,并且随着年龄的增加,认知能力的下降越来越快。以往的研究更多的将认知功能的变化趋势视作线性的,忽略了考察其非线性的变化趋势。另外,本研究证实了社区丰富环境对认知功能的长远的促进作用,并且发现社区丰富环境作为认知储备的作用随年龄增长而增加,一定程度上发展了认知储备理论。

本研究同样具有一定的局限性。研究采用的样本以高龄老人居多,研究结果可能受到死亡的选择作用的影响。因为存活到高龄的老年人普遍健康状况相对较好,因此本研究得到的认知能力的平均分可能是偏高的。但本研究一定程度上揭示了老年人的认知轨迹的变动模式以及社区丰富环境的重要作用,对未来的研究有很重要的参考价值。

总的来说,社区丰富环境仅需要增添一些设备购置,较少需要专业人员的投入,是在预算限制内提高老年人认知能力的一种便利有效、划算的方式,值得被推广完善。值得注意的是,由于数据的限制,本文将丰富环境的指标限定于社区组织活动、社区提供精神支持和医疗服务这三类,事实上,丰富环境的内涵远不止于此。除去本研究提到的,我们还需要思考,可以构建哪些元素来开发社区丰富环境,以及如何最大限度的发掘这些丰富环境的作用。例如,智能养老设施、无障碍设施齐全的环境也是一种丰富环境。然而,同一环境对于持积极态度的人是丰富环境,但对于持消极态度的人来说却是贫瘠环境。在最大限度的开发丰富环境的基础上,必须调动老年人的主观能动性,实现人与环境的互动才能真正发挥其作用。