赡养上一辈对中年家庭发展能力的影响路径

——基于CFPS家庭配对数据的分析

马健囡

(厦门市社会科学院,福建 厦门 361000)

1 引言

在我国及东亚、东南亚很多国家和地区,赡养上一辈是家庭的功能和责任,也是家庭凝聚力强固的重要标志。21世纪以来,随着我国社会保障体系逐步完善,特别是养老和医疗保险制度能够帮助解决养老的实际困难,使老年人自身抵抗风险的能力得以提升,以老年夫妻互相扶持、雇佣看护为主,子女照料为辅的“马赛克式”养老成为现代中国家庭养老的主要图景。中国综合社会调查(CGSS)结果显示,子女对上一辈的赡养负担在某种意义上已逐渐减弱,40岁以上的中年家庭中,认同“养老主要依靠子女”的比例不足一半,能够经常性地给父母提供金钱、生活照料和心理支持的比例均不足四分之一[1]。

虽然长期直接性的供养和照护减弱,但子代家庭为老人抵御风险的功能不降反升[2]。特别是对有高龄、失能老人或老年病患需要照料的低收入、独生子女和子女长期外出务工家庭,影响更为突出[3]。对北京、深圳等大型城市的调查显示,30-59岁的中青年人是所有人群中感到养老负担最重的群体,近40%的30-49岁中青年人认为对老人的照料会影响个人事业发展,约15%认为影响了对自己子女的关照[4];超过90%的50-59岁中年人感到照料老人心理方面的压力[5],赡养上一辈有可能减弱了中年家庭的人力资本投资能力[6]。

这种宏观上家庭养老负担减弱与微观上中年子女感到赡养压力巨大的认知偏差从何而来?可以从两方面来探讨,一是老人失能、衰老以及经济自给能力的间接作用被忽略了;二是某些促使子代家庭保持“向上”发展的重要因素被忽略了。那么,在现有社会保障条件和“马赛克式”的养老图景下,赡养上一辈如何继续影响着中年阶段家庭的发展能力?不同类型、队列的家庭是否有差异?是我们研究的出发点。讨论家庭养老问题不能将老年成员从子代家庭中剥离,特别是步入全面老龄化社会,养老政策更要从“完整性家庭”视角,兼顾子代家庭发展能力培育和家庭养老的功能完善。基于此,本文采用中国家庭追踪调查(CFPS)2016年的家庭配对数据,利用结构方程模型,验证赡养上一辈对子代家庭发展能力的影响路径,以期为我国进一步精准实施家庭支持政策提供建议。

2 文献回顾与研究假设

2.1 经济、人力、情感资源——衡量家庭发展能力的三个要素

家庭发展能力由家庭功能论发展演变而来,西方学者认为经济功能是家庭实现社会生活所必不可少的[7],是满足家庭成员的生理、心理、生活、发展等方面需求,决定家庭其他功能运转和提升的基础。随着家庭的社会化发展,时间和人力资源都变得更为稀缺,很多时间密集型和人力密集型的家庭功能,比如抚养功能、教育功能和赡养功能等均可以通过外部购买或政策支持来实现。凭借家庭购买能力或政策资源获取能力,外部社会资源在一定程度上可以和家庭内部功能彼此替代,所以经济资源(收入和财产)成为越来越重要的家庭能力[8]。

现代家庭发展能力理论的雏形是家庭人力资源概念,早期西方学者从微观视角探讨赡养老人对年轻家庭的影响时,将其简化为教育投入和劳动时间分配两个关键变量。舒尔茨(Schultz,1979)的家庭人力资本学说认为,在公平合理、资源有限(绑定预算限制)和外部借款困难(信贷市场失灵)的环境下,家庭负责单独对每个成员的发展支出进行决策,家庭养老支出会挤占对其他成员的教育资源投资[9-10],年轻子女为老人提供经济支持和日常照料的时间投入增多,将会永久减少工作时间和收入[11],并给家庭照护者带来心理负担和压力。他从社会劳动力角度理解家庭人力资源,认为家庭的价值在于为社会培育和提供源源不断的高素质劳动力,并形成不断向上发展的动力。当社会养老保障完善的情况下,子代家庭成员的劳动时间分配和教育投资明显得到提升。

20世纪80年代后,西方出现所谓“第二代人口转型”,家庭发展的价值不仅仅在于为社会提供劳动生产力和实现基本功能,更关键的是化解与应对家庭内部冲突、外部风险,使每个成员能够在健康、温馨的家庭环境中生活。由此,家庭发展能力不再仅仅指收入、劳动力的教育投入和劳动时间分配,还增加了反映家庭成员情感关系的诸多“软要素”,包括亲密度、家庭角色分工、情感表达与反馈、沟通、权力配置等指标[12-16],产生了各有侧重的理论体系。比如家庭系统理论强调亲密的关系和家庭沟通是处理家庭内部成员冲突的关键因素,因此家庭功能可以量化为家庭权力特征、亲密度、有效沟通、情绪、表达方式等13个指标[17];环状理论认为家庭成员之间在态度行为、个人禀赋上的平衡与相互适应是应对外部危机的重要因素,因此家庭发展的核心指标为家庭沟通、适应性,强调家庭成员之间的平衡性[18];麦克马斯特家庭功能理论将家庭发展能力分为6个维度的指标,即家庭解决问题的能力,沟通,家庭角色,情感反馈、情感投入和行为控制[19],强调成员间的情感卷入是克服危机的关键。

上述研究提示,实现家庭发展一方面要保持家庭现有阶层不掉队,即家庭能够抵抗外部风险并且内部不会解体;另一方面家庭要具备继续“向上”的潜力,即家庭作为社会劳动力属性能够持续发挥价值,而其他功能则可以通过购买服务实现社会转移。微观层面的家庭发展能力应包括三个要素:一是经济资源,即一个家庭经济收入和收入来源多样性,为家庭抵抗外界风险冲击、提升家庭生活质量提供基础保障;二是人力资源,即对家庭成员的教育投入和充足的工作时间,以实现家庭培育社会劳动力的基本功能;三是情感资源,即代际之间、夫妻之间的情感与互信水平,这是保持家庭关系稳固,促进家庭妥善解决内部冲突、抵御外部风险的重要因素。当然,实际分析中必须根据问题的特征对具体指标进行取舍。英国家庭政策咨询书从五个方面综合衡量家庭发展能力,分别是家庭经济状况、家庭成员团聚的时间、抵御更严重的家庭风险能力、婚姻关系牢固和父母赡养支持[20],但是这种分类存在具体指标与概念性指标的混合。我国学者石智雷将其归纳为家庭禀赋、家庭功能和家庭策略3个核心要素,家庭禀赋指家庭拥有的人力资本、社会资本、经济资本和自然资本;家庭功能指家庭的关系结构、反映灵活性、家庭成员交往质量以及家庭亲密度和适应性等;家庭策略是家庭对发展机会的把握及开展的一系列活动的组合[21],但选取的指标过多且较为宏观。因此,以家庭发展能力为潜变量构建结构方程模型能够较好的处理因变量不可测问题。

2.2 失能、衰老与经济自给——上一辈对子代家庭的影响路径

赡养上一辈的负担可能来自哪些方面?东西方对此有不同的解释逻辑。西方家庭代际间表现出清晰的财产分化、空间分化和事务权分化[22],所以赡养上一辈对子代家庭的影响路径清晰,直接表现为经济支出对子代家庭人力资源的影响。国内沿这一路径进行探讨的文献较为丰富,多运用宏观经济数据进行代际数值建模分析。比如毛毅利用世代交叠模型预测家庭养老对中国家庭储蓄率、教育投资的影响,研究发现赡养支出会显著减少子代家庭的人均储蓄、增加家庭对子女的教育投资,但忽视了赡养老人会挤占子女工作时间,间接影响个人工资水平[23]。李宜航修正了他的模型,发现赡养上一辈和抚养子女对家庭人力资本投资均有挤出作用,对农村家庭、西部地区和低收入阶层家庭人力资本投资的挤出效应更为显著[24]。以上研究一般采用老年人口负担比和养老金贴现率等指标反映养老负担,用家庭教育投资、个人工资水平、工作时间等反映家庭人力资源。陈晓毅从微观视角分析了养老支出对家庭消费水平的影响,发现养老支出降低了子代家庭在文教娱乐等方面的消费水平,且养老支出对家庭边际消费倾向的影响存在着显著的城乡差异,城镇家庭的边际消费倾向降低而农村家庭的边际消费倾向升高[25]。但他以“家中是否有65 岁以上人口”反映养老负担,未对老年人的经济能力和个人健康状态等的影响进行综合评判。不管从宏观经济发展还是微观家庭消费情况上来看,赡养上一辈的经济支出都会对子代家庭人力资源、经济资源产生影响,且这种影响极大概率是负向的,但当老人经济自给能力较强时,对家庭的影响可能会减弱。我们提出假设1:

假设1:老年人的经济状况对子代家庭发展能力具有显著影响。

我国并没有严格按照西方家庭现代化理论,向子代与父代家庭完全分化的方向行进,而是受传统孝道文化、人口城镇化流动和养老、育儿照料的市场化的综合影响,老年人并未与成年子女完全脱离,或是经过阶段性脱离后又重新与子代家庭聚合在一起[26],子代家庭还必须应对由老人衰老变化带来的经济、日常生活和精神生活等方面的脆弱性[27]。因此我国还存在着赡养上一辈对子代家庭的另外两条影响路径,即老人失能情况、衰老变化对子代家庭的影响。

首先,老年人失能会对子代家庭的发展能力产生影响。我国90%以上的失能老人主要依靠家庭照料,这种影响是多方面的,包括时间投入、金钱投入、精神负担和夫妻关系的紧张等。失能程度越重,对子代家庭日常生活的影响越重[28]。杜鹃等人利用SDS量表对北京市东城区744名失能老人家庭照护者的心理状况进行了测量,发现照顾低龄失能老人的家庭成员患抑郁的可能性最高,照顾者患抑郁与老人失能评分、医疗花费显著相关。

其次,老年人表现出的衰老特征(主要是由于生理老化和脱离社会所带来的心理风险)也会给子代家庭带来心理负担和照护负担。关于这一路径的研究并不多见,吕青对农村留守老人赡养情况的调查显示,身体健康的老人会通过延长参加农耕及其他有收入的劳动时间来提高自养能力,减少子代的赡养负担[29],甚至承担部分隔代养育的责任,而身体孱弱的老人则迫使子女回流,导致子代家庭夫妻异地和外出务工减少。随着年龄增长,老年人的负性情绪上升,这是一个正常的生理过程[30],但如果负性情绪长久得不到缓解,会加速对健康自我老化的感知,降低老年人健康的总体水平。封婷认为养老负担包含潜在维度,指随着衰老的加剧,老年人尚未表现出来的脆弱性以及家庭进一步补偿老年人未来风险的能力,可用患慢性病的数量、住院治疗情况、访员观察的健康状况等指标进行衡量[31]。因此我们提出假设:

假设2:老年人失能情况和衰老特征会影响子代家庭发展能力。

失能情况和衰老特征很多情况下并不是独立对子代家庭发展能力发挥作用,家庭人力资源理论提示我们,健康风险高、负面情绪强、失能程度深的老人可以通过购买居家陪护、心理辅导、补贴子女、异地随迁等方式进行功能替代,缓解因照护需求不断提升而给子代家庭带来的人力资源和情感资源负担,所以衰老特征和失能情况对子代家庭发展能力的影响并不是独立存在的,老年人自身经济能力可能调节对子代家庭发展能力的影响。因此提出以下假设:

假设3:老年人衰老特征和失能情况通过经济状况的中介效应影响子代家庭发展能力。

我国家庭养老呈现“马赛克”式的图景,所以有必要对不同群组间的差异进行分析。鉴于我国社保方面存在显著的城乡、队列分异,抚养子女也会显著影响子代家庭的支出结构,所以提出以下假设:

假设4:赡养上一辈对不同育儿类型家庭发展能力的影响路径存在显著差异。

假设5:赡养上一辈对城市家庭和农村家庭发展能力的影响路径存在显著差异。

尽管对老年人失能、经济能力单独影响子代家庭的研究较为丰富,但现实中的影响往往不是单独发生的,也不是突然发生的,关于老年人衰老特征、经济状况、失能情况对子代家庭发展能力的综合影响路径仍未清晰,不同队列、群组之间的差异也甚少探讨,给本文留下了继续研究的空间。

3 变量处理和模型构建

3.1 数据来源与研究对象

本文使用北京大学中国社会科学调查中心进行的中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies,CFPS)2016年的数据。CFPS在全国25 个省、市、自治区采取三阶段不等概率的整群抽样,收集了个体、家庭和社区三个层次的数据,包含家庭关系、经济活动、教育获得、时间分配、健康等诸多主题。2016年完成了对14019户家庭,36892名成人,8090名老年人的访问,利用这些丰富的数据资料,可以全面检验养老负担对家庭发展能力的影响。

本文关注夫妻同处在中年期阶段的家庭(即“子代家庭”)因承担必需的赡养义务而对自身家庭发展能力产生的影响,选取合适的对象至关重要。根据家庭生命周期理论,一个家庭中,核心夫妻成员年龄在30-55岁为家庭成长期,同时承担养育下一代和照顾上一辈的责任,50-65岁为家庭成熟期,下一代逐渐离巢,家庭重心转移到照顾更老的一代,由于我国大多女性在55岁退休,男性在60岁退休,所以将研究对象定为子代家庭成员在30-55岁的中年期最为合适。本研究需要考察夫妻同时承担的养老压力对家庭整体发展的影响,所以入选的家庭样本必须同时满足已婚、双方父母之中至少有一位健在且完访的条件,筛选过后的CFPS2016年家庭户和成人数据以家庭ID为键进行合并,去掉了关键变量缺失的样本后,最终得到1207组中年期阶段家庭组合样本。其中户籍在城市的家庭占43.7%,农村家庭占56.3%,夫妻年龄平均为41岁,受教育年限为8.21年,家中老人平均年龄在69.39岁上下,大多数家庭(60%)育有2个及以上子女,子代家庭自报年均收入为73934元,家庭平均同吃住的人数为4.5人,较为符合研究预设的“大家庭”特征。

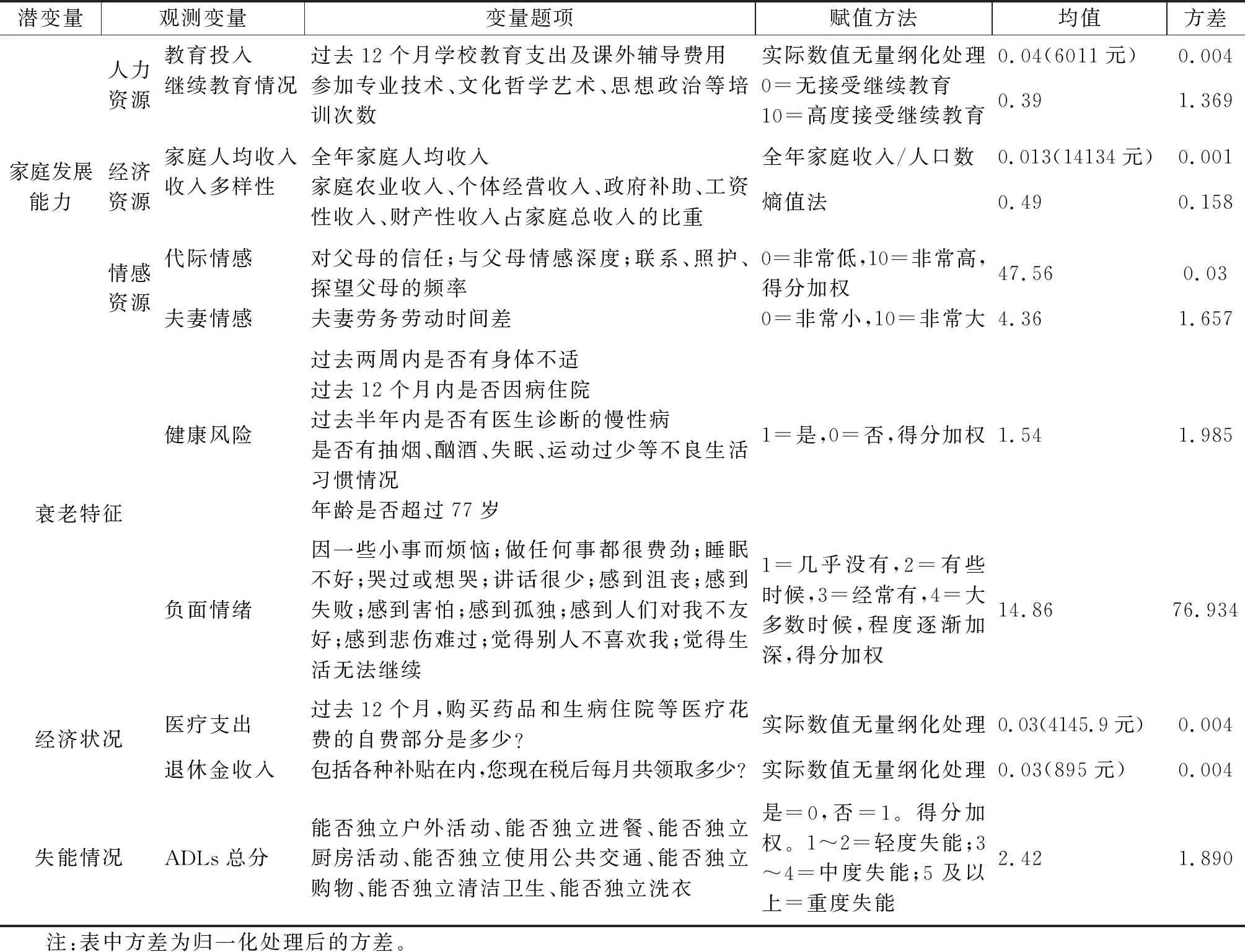

3.2 指标变量的选取与描述

结构方程模型(Structural Equation Modeling,SEM)能够妥善地处理潜变量和自变量的误差,对不可直接观测的变量(即潜变量)进行估计与检定,比较适合探讨“子代家庭发展能力”这一抽象概念的研究假设。

首先筛选家庭发展能力指标。结合文献和问卷,初入选的子代家庭发展能力指标有21个(1)分别是人均家庭收入、家庭负债、子代健康状况自评、子代继续教育情况、家庭收入多样性、孙代教育支出、子代与父母的关系、子代对父母的信任度、子代夫妻受教育程度、子代夫妻家务时间差、子代夫妻受教育程度差、子代子女数目、子代家庭同吃住人数、子代收入情况自评、子代每周与家人吃饭次数、子代书籍阅读量、子代照顾父母的频率、子代看望父母的频率、子代联系父母的频率、子代家庭总收入、子代房产总值。,采用探索性因子分析方法(2)KMO与Bartlett检验显示,KMO=0.626,P<0.05,适合进行因子分析。,逐步筛除公因子方差不足0.5的因子,最终入选的指标变量及赋值情况详见表1:一类反映家庭人力资源。包括子代夫妻继续教育情况、孙代教育投入;二类反映家庭经济资源。包括家庭人均收入、家庭收入多样性;三类反映家庭情感资源。包括代际情感和夫妻情感2种,其他变量均被筛除。值得关注的是,本研究并不涉及探讨个人在家庭中的作用,而是将家庭看作一个整体对象进行研究。所以对夫妻的单人指标均进行了加总处理,以代表家庭综合特征。这就导致一些变量并未纳入。比如子代受教育程度并未入选,一方面是因为子代受教育程度一般影响的是个人收入,而不是其后续发展能力;另一方面可能是由于我们用夫妻受教育程度和来体现家庭情况,掩盖了个人受教育程度的影响(3)如果以小学或文盲、初中、高中、大学、研究生为5个梯度水平,则样本中17.56%的子代夫妻间的受教育程度相差2个梯度以上。。这说明在以家庭为观测对象的前提下,受家庭内部弹性的影响,这些变量与其他入选变量相比对家庭发展能力的解释性并不强。夫妻情感指标无法通过现有问卷获取,根据文献,夫妻感情越好,家务更倾向于由夫妻双方均衡承担,所以我们采用夫妻间家务时间差的绝对值来替代,并通过了因子分析检验,样本中夫妻双方每周平均家务时间相差4.36个小时。

由于SEM需要满足连续的正态内生变量的基本条件,所以我们对问卷中的计分情况做了处理。教育投入、家庭人均收入、医疗支出、退休金收入4个观测变量的数值采用归一化法转化为0到1之间的分值,有助于模型结果的读取。家庭收入来源多样性是考察家庭经济抗风险能力的重要指标,采取较为通用的熵值法(Entropy Index)对收入多样化进行测量,计算公式如下:

式中,Ei为熵值,代表收入的多样化程度,xi为某家庭内某项收入来源占总收入的比重,数据中家庭收入来源分为工资性收入、务农收入、个体经营收入、政府转移收入、财产性收入5类,如果该家庭只有一种收入来源,熵值即为0,说明收入多样化程度最低,熵值越大,收入多样化程度越高。样本子代家庭收入多样性平均值为0.494,城市家庭收入多样性平均为0.54,农村家庭平均为0.47,城乡之间差异显著(T检验,P<0.001)。

其次筛选赡养上一辈指标。每个家庭对赡养上一辈需要付出、能够付出、实际付出的认知都有很大差异,直接采用宏观家庭承受力方面的指标并不可取。对个体家庭来说,赡养老人是满足老年人养老需求所必须付出多少,而不是家庭能够付出多少,实际付出即便未达到家庭可承受能力的阈度,也会大量挤占子代家庭的发展能力。因此根据假设路径,从老年人个体需求出发选取赡养指标:第一,老年人的经济能力。包括固定的退休金收入和医疗花费的自费部分。老年人的经济支出会改变子代家庭的支出结构[32],当老年人医疗保健方面的支出与收入能够正常相抵,对子代家庭的经济需求就变得具有弹性,子代家庭在文教、抚养子女等项目上的消费抑制得以减轻。样本老年人的平均退休金收入为895元/月,城市老人平均退休金收入为1630元/月,农村老人仅为369元/月,城乡之间有显著差异(T检验,P<0.001)。第二,衰老特征。它能够反映随着老年人年龄的增大,尚未表现出来的脆弱性以及子代家庭进一步补偿老年人未来风险的能力[33]。它表现为两方面:一是患退行性疾病可能带来的未来身体状况下降。代表指标有以往患病史、住院史等直接反映身体健康状况的指标以及生活习惯、是否高龄等潜在因素。样本老人的平均健康风险为1.54。二是负面情绪。老年人的心理需求基本从家庭成员身上得到满足,情感交流频繁不会形成子代赡养负担,只有当老年人与家人交流的需求长期得不到满足,产生孤独、不安等负面情绪时,才会给子女带来压力,这种负担一般发生在子女流动不在身边、未流动却分开居住、老人年龄增大社会交往和互动减少的情况下,样本老人的负面情绪平均值为14.86。第三,自理能力。通常自理能力用ADLs得分来表示,ADLs得分高的老人,越需要家庭投入更多的人力以满足其生活照料需求。样本中老年人平均得分在2.42分。

表1 变量说明、赋值与描述性统计

4 模型构建与结果分析

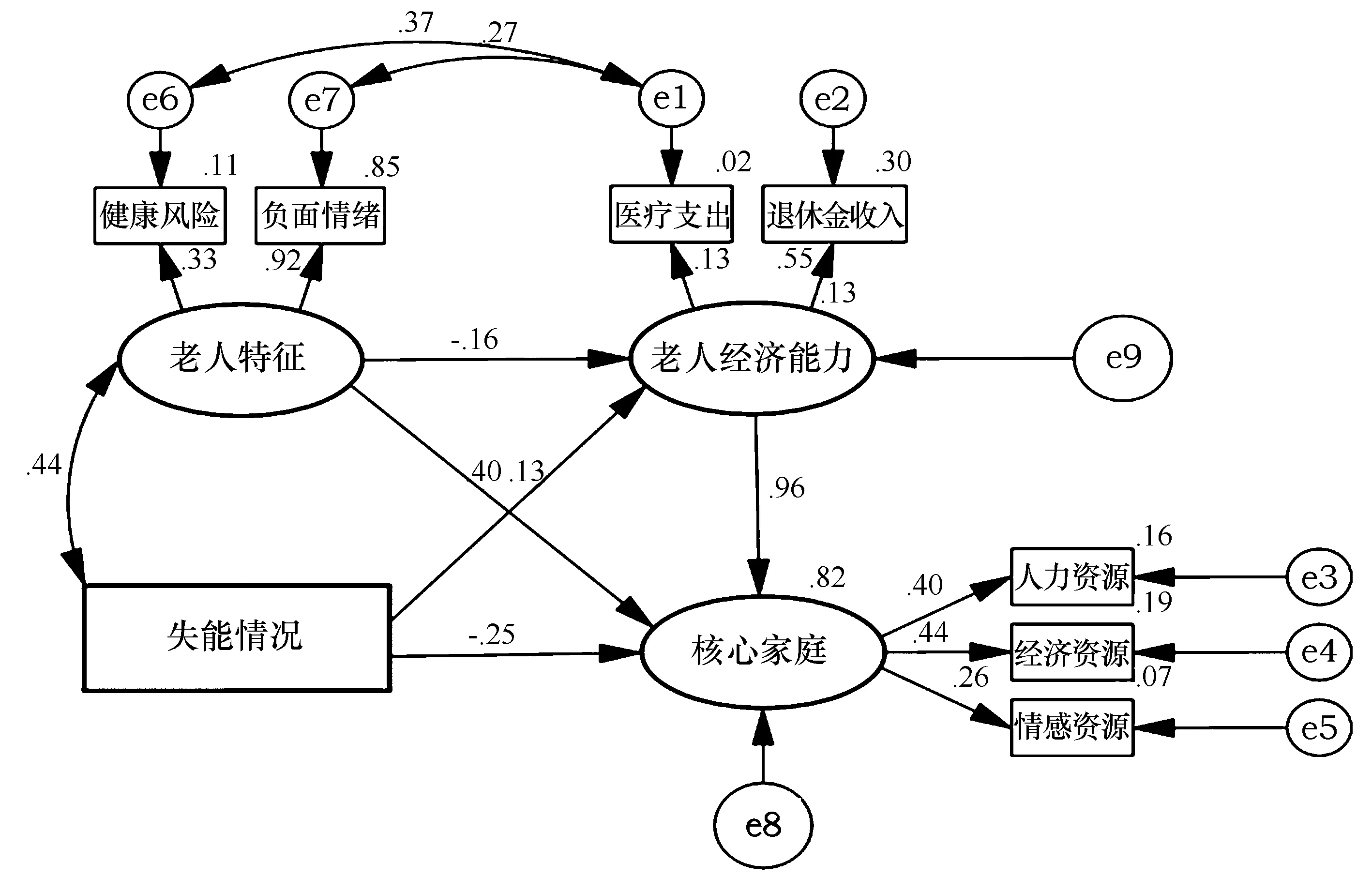

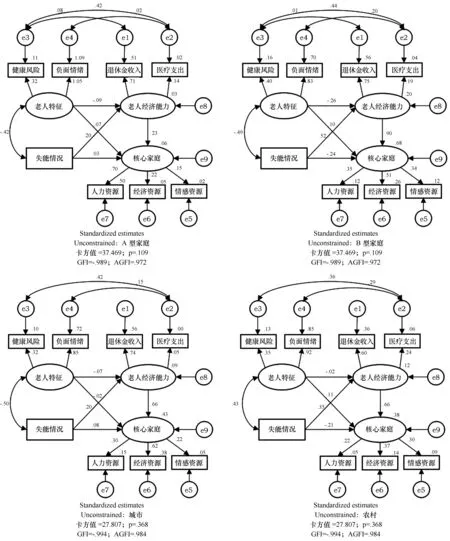

所有观测变量样本均值近似地服从正态分布,适合进行SEM分析。潜变量“家庭发展能力”包含3个观测变量,分别是“人力资源”,“情感资源”,“经济资源”,根据假设1、2、3,构建潜变量老年人衰老特征、经济状况、失能情况对子代家庭发展能力影响的结构模型,见图1。运用SEM群组比较方法对假设4、5进行验证,通过P值检验判定不同群体之间是否存在显著差异,通过群组比较参数矩阵Z值判定法找到不同群体之间存在差异的路径。

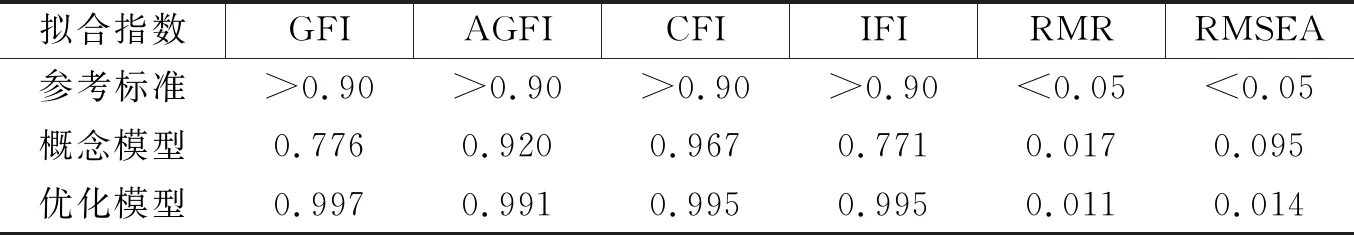

表2 整体人群结构方程模型整体拟合优度指标

4.1 基于整体人群的模型适配度检验与模型优化

图1 优化后整体人群模型标准化路径

将全部群体样本进入模型进行拟合,模型共包含3 个潜变量,其中,子代家庭发展能力(简称“核心家庭”)为因变量,老人特征、老年人经济能力为自变量,失能情况为外因显性变量。概念模型输出结果的显著性概率小于0.001,卡方自由度为11.834,适配度指标RMSEA为0.095,总体来看不符合理想标准,需要对模型进行修正。参照模型修正指标值,重新界定老人健康风险的残差值e6与老人医疗支出的残差e1、老人负面情绪的残差e7与老人医疗支出的残差e1两组共变关系,拟合输出的模型自由度为13,适配度卡方值为16.263,显著性概率值为0.235,未达0.05的显著水平,接受虚无假设,观察数据与假设模型相契合。

如表2所示,优化模型和问卷数据拟合的各项主要适配度检验指标总体良好,作为重要检验指标的卡方之自由度比为1.251,在理想边界值3以内。RMSEA值通常被视为最重要的适配指标信息,其理想值以小于0.05为优异适配,本研究的RMSEA 值为0.014,除此之外,其他重要检验指标适配度指数的值都大于0.9,可以说是非常好的适配结果,说明优化后的结构模型适配较为优异。

4.2 全部群体的模型分析

优化后全体群体模型标准化路径图见图1,外因潜变量老人失能情况对子代家庭发展能力的直接影响为负向,标准化回归系数为-0.248,说明老人失能情况每加重1个单位,子代家庭发展能力降低24.8%。老人衰老特征对子代家庭发展能力的直接影响为正向,标准化回归系数为0.135,但P值=0.247,影响并不显著。中介变量老人经济能力对内因潜变量子代家庭发展能力的直接影响为正向,标准化回归系数为0.957,说明老年人经济能力每提升1个单位,子代家庭发展能力上升95.7%。老人经济能力、老人衰老特征、失能情况3个变量对内因潜在变量子代家庭发展能力的联合解释变异量(R2)为82%。

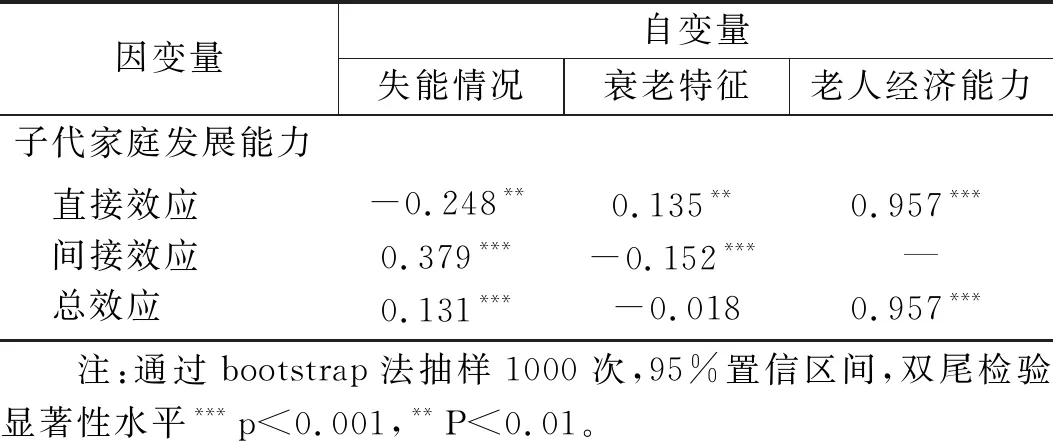

当模型中有中介变量存在时,自变量与因变量之间的关系以总效应、间接效应、直接相应来诠释更为准确[34]。采用Bootstrap法对效应加以检验[35],结果见表4。从总效应看,老人失能情况和经济能力对子代家庭发展能力影响均显著,且老人经济能力的影响程度大于失能情况,因此接受研究假设2,即老年人的经济状况对子代家庭发展能力具有显著的正向影响。老人衰老特征对子代家庭发展能力没有显著影响,因此拒绝假设3,即老年人健康状况和心理并不直接对子代家庭发展能力产生影响。这提示我们,总体上中国家庭存在较高程度的代际分化,中年子代家庭对老年人的各项衰老表现并不敏感,老人的日常身体健康问题、心理问题容易被子代家庭所忽略,老人生病住院的看护需求、慢性病照料需求、日常情感需求并不能经常在子女处得到满足。这与很多研究结论相吻合,即老人的主要照料者往往是配偶而不是子女,那么子女的赡养负担从何而来呢?

从直接、间接效应看,失能状况直接影响子代家庭的发展能力,影响方向为负,同时失能状况通过老人经济能力的中介作用影响子代家庭发展能力,影响方向为正,且对子代家庭发展能力的总效应影响方向为正,说明老年人的经济能力能够显著调节失能对子女家庭产生的负向影响,在失能老人自身拥有较好的经济负担能力的情况下,失能对子女家庭的负向影响将会显著减弱。

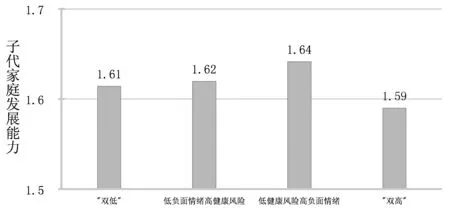

老人衰老特征对子代家庭发展能力影响路径的直接效应和间接效应均显著,但影响系数的方向相反,总校应并不显著,且衰老特征对子代家庭发展能力的总效应(-0.018)的绝对值小于直接效应(0.135)的绝对值,根据MacKinnon等人关于中介效应和遮掩效应(suppressing effects)的判断方法[36],可知老年人经济能力在解释衰老特征对子代家庭发展能力的影响中起到了“遮掩效应”,如何理解这种“遮掩效应”?对健康风险和负面情绪水平进行高、低划分,将健康风险分数在0-1的定义为“低风险”,得分在2及以上的定义为“高风险”;将负面情绪在1-15的定义为“低负面”,得分在16分及以上的定义为“高负面”,这样得到了反映健康风险和负面情绪交互作用的四类老年特征人群,分别是“双高老人”(高负面情绪、高健康风险的),“双低老人”(低负面情绪、低健康风险),“乐天派老人”(低负面情绪、高健康风险)和“悲观老人”(低健康风险、高负面情绪)。

表3 全部群体总效应、直接效应与间接效应

图2 子代家庭发展能力的老年人健康风险特征

图2显示了四类人群子代家庭发展能力的均值差异。从图中可知,四类老人所对应的子代家庭发展能力差异不大,均在1.6左右徘徊,“双高老人”所对应的子代家庭发展能力略低于“双低老人”。同时,当“双低老人”的健康风险提高或负面情绪升高时,子代家庭发展能力反而略有提升。只有当健康风险和负面情绪同时提升时,子代家庭发展能力才会明显下降。由此我们可以推断,可能存在一种调节作用,掩饰了健康风险和负面情绪对子代家庭发展能力的部分影响效应,使老人由“双低”走向“双高”的变化过程中,对子代家庭发展能力的影响不会被迅速的反映出来。假设4得到了部分验证,即老年人健康风险和负面情绪通过经济状况的遮掩效应影响子代家庭发展能力,而不是中介效应[37]。

图3 老人经济能力对子代家庭发展能力

从子代家庭发展能力与老人经济能力的拟合曲线可知(见图3),随着老年人经济能力的上升,子代家庭发展能力形成了先上升后下降的倒U型趋势,即产生了边际效应。随着时间的推移,老人经济能力对子代家庭发展能力的提升作用逐渐降低,最后达到一个饱和点,超过了这个点,子代家庭发展能力将疲于增长。但“双高老人”的U型开口明显比其他三种特征的老人宽,说明在曲线的上升阶段,对“双高老人”来讲,经济条件对子代家庭发展能力的提升效果与其他群组的老人相比是最弱的。在曲线的下降阶段,“双高老人”也是所有其他群组里下降最缓慢的。

结合图2可见,在没有控制老人经济能力的情况下,不同衰老特征所对应的子代家庭发展能力影响差异被掩盖了。一旦控制老人经济能力这个变量,不同心态情绪和健康风险的老人之间的差异随即扩大。合理的解释是,当老人产生孤独等负面情绪或因慢性病加重导致健康风险提高时,老年人会倾向于与子女产生更为密切的勾联,这种勾联以老人的经济能力为前提。比如随着年龄的增大,越来越孤单的老人会产生与子女同住的需求。实际生活中,经济条件好的老人可以通过购置大房子实现与子女同住,并补贴一定的购房款给子女,间接增加了子女家庭的经济资源和照料人手。同样,因生病住院或慢性病治疗需要,经济条件好的老人能够负担基本的医疗支出,可以主动增加子女陪伴前往医院体检和治疗的次数,年轻夫妻在齐心协力陪伴老人对抗疾病的过程中,情感更加紧密,家庭发展能力可得到提升。可见老人的经济能力掩盖了老人衰老特征对子女家庭发展能力的影响。但是,这种掩盖作用是有限的,对于“双高老人”来说,老人经济能力边际效应出现的最晚,调节作用最弱。因此,中年阶段家庭感受到的养老负担压力来自于两个主要路径:一是老人失能、经济支出带来的直接、间接压力;二是生理和心理的衰老叠加形成的压力,通过老人自身经济能力的遮掩效应,不甚敏感的表现出来。

4.3 不同队列的模型差异比较

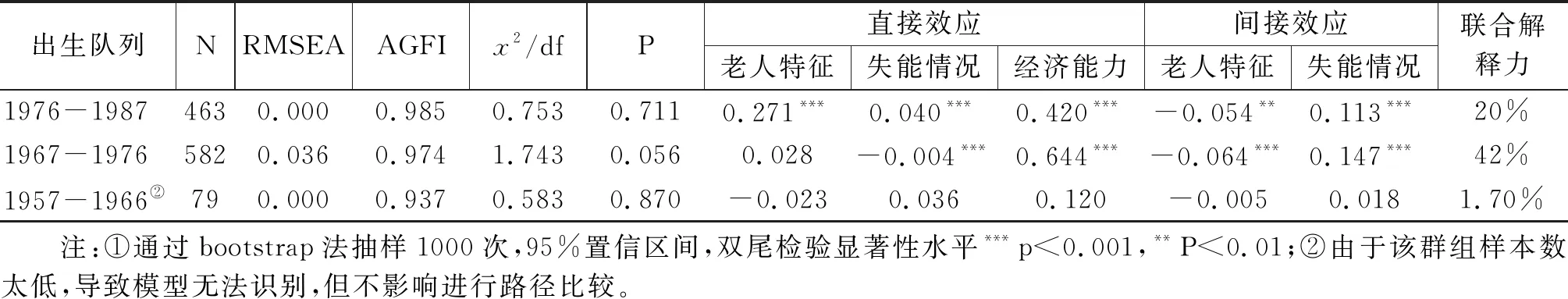

样本家庭跨越了近30年,按照夫妻出生年份,将样本分成1957-1966、1967-1976、1977-1986三个群组,分别构建3个队列的SEM,结果如表5所示。三个模型的显著性概率P>0.05,且RMSEA<0.05,AGFI>0.900,卡方自由度均小于3,说明假设模型与观察数据契合度较高,验证了衰老、失能、经济能力影响中年阶段家庭发展能力的路径理论在不同出生队列中均具有解释能力。1976-1987年出生组与理论模型的适配性最好,1957-1966年出生组的适配性最差,可能是由于该组的样本数据偏低。

表4 三个队列的SEM拟合优度对比①

从标准化路径系数来看,1976-1987年出生组受老人衰老特征和失能情况的直接影响最大(0.271,0.040),受老年人自身经济能力的直接影响和间接影响较小(0.420,0.054,0.113)。说明夫妻平均年龄在30-39岁的家庭,可能出于方便照顾孙辈等原因,与家中长辈同住或处在亲密的代际关系中,对老年人的衰老变化和照护需求更加敏感。1967-1976年出生组受老年人的经济能力的直接影响最大(0.644),老人特征和失能情况对家庭发展能力的间接影响也是最强的(0.064,0.147),同时老人特征、失能情况和老人经济能力3个变量对子代家庭发展能力联合解释力最高(42%)。说明40岁后,随着老人年纪的增大,一方面子代与上一辈逐渐分化,另一方面上一辈的护理和医疗需求增加,所以老人自身经济能力的直接作用、间接作用凸显。1957-1966组子代平均年龄在50岁以上,父辈多处于高龄阶段且医保情况较差、个人积蓄不多,有待针对性研究,不做比较。

4.4 不同群组的模型差异比较

我国家庭内部结构差异较大,通过计算不同群组之间模型路径系数的差值,更加直观精确的解释群组之间的不同。第一类按家庭所在地进行分组,产生城市家庭528户,农村家庭679户;第二类按育儿类型进行分组。选取育儿数量、孙代年龄、孙代健康水平、孙代是否上学、孙代BMI值5个变量做二阶聚类分析,删除关键变量缺失的样本,得到有效家庭配对样本834组,模型平均Silhouette值达到0.6,聚类结果优秀,家庭分为2个群组(4)按照变量重要性对中心化后的变量值进行加权,可得到一个数值,明显A类家庭的值低于B类家庭,但育儿负担是主观感受,我们摒弃了高负担、低负担组的命名,仅以A、B来替代。各项数值平均值为:A型家庭养育孩子数=1.08,年龄=7.80岁,健康水平=6.05,是否上学=0.57,N=508;B型家庭养育孩子数=2.14,年龄=11.02,是否上学=0.99,健康水平=5.57,N=326。:A型家庭子女较少,孩子年龄较低,大部分并未进入义务教育阶段,健康水平较高;B型家庭一般有2个以上子女,孩子的年龄较大且已进入学校学习,健康水平中等。A型家庭的家长主要负责日常生活照顾和陪伴;B型家庭的家长主要承担孩子的课余时间教育监督。

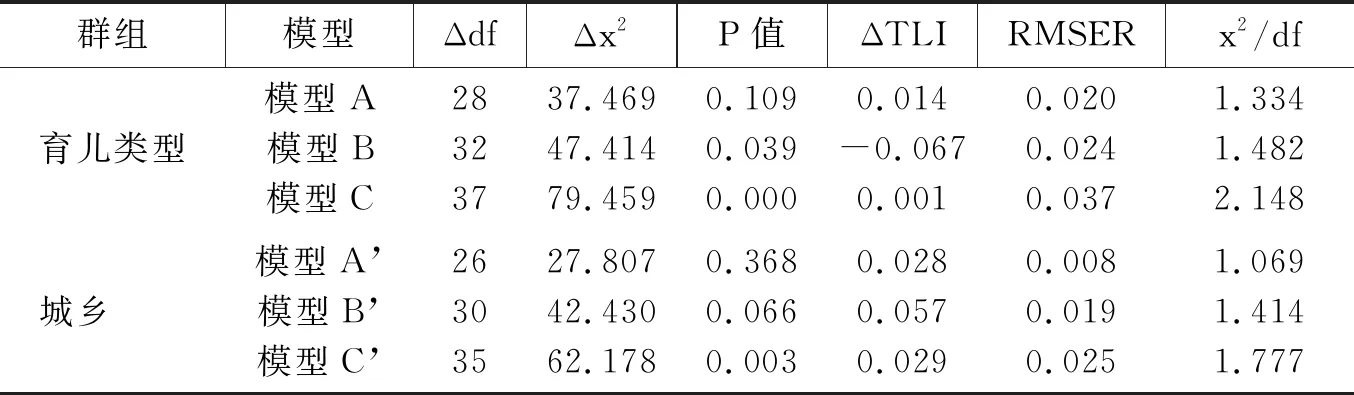

结构方程群组比较模型共产生六个模型,模型A和模型A’为无限制模型,均假设在不受任何限制的情况下,不同群组模型中所有因素负荷量不存在显著差异。模型B和B’为路径系数相等模型,均假设在不受因素负荷量的影响下,不同群组模型中所有路径系数不存在显著差异。模型C和C’为结构系数相等模型,均假设在不受因素负荷量的影响下,不同群组模型中测量系数相等、结构系数相等。当P值小于0.05时表明两群组模型存在显著差异。结果显示,模型B和模型C的P值均小于0.05,说明A型家庭及B型家庭群组的路径系数和相关系数存在显著差异,模型C’的P值小于0.05,说明城市家庭和农村家庭的路径系数和相关系数存在显著差异。不同群组比较参数详见表5。

表5 不同群组模型比较参数

进一步分析家庭类型、城乡两个群组各自调节作用之间的差异,检查群组比较参数矩阵,可见模型A、模型B两条路径系数的参数差异决断值分别等于-2.272和-3.031,其绝对值均大于1.96,表示A、B两类家庭在以下两条路径存在显著差异:一是失能情况通过老人经济能力的中介作用影响子代家庭发展能力(PW8-W8);另一个是老年人的经济能力直接影响核心家庭发展能力(PW9-W9)。模型B’路径系数PW8和W8的参数差异决断值等于-3.388,其绝对值均大于1.96,表示城市子代家庭中,失能情况通过老人经济能力的中介作用对子代家庭发展能力产生的影响,与农村家庭具有显著差异。由于两组模型的路径系数在“失能情况—老人经济能力”(即PW8-W8)这条路径上,均有大于1.96的值出现,所以可以接受假设5、假设6,不同育儿类型、不同户籍的核心家庭,失能情况通过老人经济能力的中介作用对子代家庭发展能力产生的影响均有显著差异,差异主要体现在失能状况受老人经济能力的中介作用而对子代家庭发展能力产生的影响上。群组影响的标准化系数详见图4。

图4 不同群组模型标准化系数比较

进一步比较不同群组之间自变量对因变量的影响路径的总校应、直接效应、间接效应及其P值,结果如表6所示。各群体模型中变量之间的路径关系具有一定的一致性,首先体现在各群组老人经济能力变量的总效应均为最大,其次,除农村家庭外,老人衰老特征变量的总效应均小于失能变量的总校应。说明子女对老人的日常生活关照和联系变得轻微,基本赡养功能多通过购买社会服务实现了转嫁,而购买社会服务的经济资源主要来自于老人自身而不是子女,子女对老人的直接经济支持减弱。在农村地区,子代家庭和老人还保持着较为密切的经济支持、事务性联系和空间联系,衰老加剧使老人无法继续参与劳作、生活自理能力变差、生病住院或慢性病病程加剧,这些都对子女家庭发展能力影响较大。

具体来看,群组差异体现在以下几个方面:首先,对比A型家庭与B型家庭。A型家庭老人经济能力的直接效应显著低于B型家庭,说明在B型家庭中,老年人经济条件对家庭发展能力的直接作用凸显,这与很多人力资源角度的结论相吻合,即抚养孩子和赡养老人都会挤压子代家庭的人力资源,且一定程度上是此消彼长的关系,B型家庭为照顾孙代需要花费更多的精力和金钱[38],如果老人经济能力较好,能够承担自身的医疗费用、购买社会服务满足照护需求,则对B型家庭发展能力的提升作用会更加有效和直接。

在“老人衰老特征影响子代家庭发展能力”这一路径,A型家庭老人经济能力的间接效应(-0.021)低于B型家庭(-0.233),且A型家庭老人经济能力具有遮掩效应,说明老人经济能力对B型家庭更能发挥中介作用。这与大多数社会学研究一致,即为照顾年幼的孙辈,A型家庭的老年人与子代家庭实现“阶段性共居”,二者保持了密切的经济、空间和事务联系,当老人因衰老产生照护需求时,亲密的A型家庭可以很快实现陪伴和调节;而随着孩子逐渐长大,老人不再与子女共同居住,B型家庭的父辈与子代回归完全的空间、经济和事务分化,老人的衰老变化被子代家庭所忽视。

在“失能情况影响子代家庭发展能力”这一路径上,A型家庭老人经济能力的间接效应为0.047,B型型家庭为0.468,且失能情况对B型家庭发展能力的影响完全通过老人经济能力的中介作用产生,说明在B型家庭中,一旦老人失能,几乎必须通过老人自身及外界提供经济支持,购买医疗、照护服务,才能缓解对子代家庭发展能力的负向影响。总体来看,老人经济能力对B型家庭的影响更大,也就是说“上有老、下有多个小”的家庭更具脆弱性。

表6 不同群组总效应、直接效应、间接效应的比较

其次,对比城市家庭和农村家庭。城市家庭老人经济能力的直接效应(0.662)显著高于农村老人(0.659),说明老人的经济能力在城市更能发挥直接作用,即在城市生活工作的家庭,赡养老人的直接经济压力比在农村小。

在“老人衰老特征影响子代家庭发展能力”这一路径上,城市家庭老人经济能力的间接效应(-0.046)高于农村家庭(-0.013),说明老人经济能力在城市更能发挥中介作用。该差异由城乡公共服务质量、养老保障水平的差异和代际关系分化导致。首先,城市能够提供种类繁多、价格多样的社会化养老服务,且城市老年职工医疗保障和养老保障也相对完善,老人可购买到更多有效的医疗服务和照护服务来抵消因为衰老带来的生理、心理不适,子女并不需要投入较多的人力和物力资本来照护老人的日常生活;其次,城市家庭代际分化更为彻底,老人与子代家庭的空间联系、事务性联系微弱。老人的日常衰老变化极易被子代家庭所忽视。

在“失能情况影响子代家庭发展能力”这一路径上,城市群组老人经济能力的间接效应(0.134)低于农村群组(0.227),说明老人经济能力在农村更能发挥中介作用。这与我国城乡居民收入、公共服务等领域的二元化密切相关。失能导致老人对人力照护的需求大幅增加,城乡老人不约而同的选择离子女更近,以便获得家庭成员的周到照顾。但这种由小家庭向“大家庭”的重新回归在城市群组里更加容易实现,因为房屋置换的成本更低。并且快速衰老期慢性病患病时间长、并发症多、治疗难度大,因此次均门诊费与住院费均较高,老年人消费的医疗卫生资源一般是其他人群的3~5倍[39]。与之相比,失能期的城市家庭并没有额外支付更多的医疗费用和照护费用,甚至会产生盈余,照顾者也由原来的社会提供,变成由家庭成员共同分担,所以经济要素的中介作用有所减弱。

而在农村群组则是另一番景象。老人失能后对农村家庭的冲击是多方面的,一是在农村老人失能意味着家庭劳动力丧失,经济收入降低;二是在农村难以购买到高质量的医疗照护服务,且养老、医疗保障水平较低的情况下,腾出人手照料老人势必会影响子代家庭的人力资源和经济资源,长辈多由儿媳照料,也可能导致夫妻异地引发情感危机。如果老人自身收入较高或颇有积蓄,可以给子代家庭予以补贴,那么将大大减轻子女的负担,所以老人自身经济能力就对缓解农村家庭的照护压力和经济压力具有更突出的作用。

农村家庭是一个较为特殊的群组。第一,老人衰老特征的总效应大于老人失能情况。第二,衰老特征影响子代家庭发展能力的直接效应、总效应、间接效应均不显著。最后,老人失能情况对子代家庭发展能力的负向直接影响在所有群组中最大(-0.205),老人经济能力在这之中的调节作用也是较大的(0.227)。说明在农村,即便老人对子代家庭的依存性很强,老人健康风险和负面情绪也是被子女所忽视的。在身体“健康”时期,老人作为大家庭劳动力的一员,给子女带来大量家庭发展红利,但一旦老人失能后,这种情况马上发生改变,由于社会有效支持不足,履行赡养义务会使子女家庭发展能力受到较大冲击,子代家庭会想方设法减少老人失能情况给家庭的负面影响,比如由子女轮流照料,集中托管给村里的养老院,甚至对老人不管不顾,因此出现由“大家庭”返回“小家庭”的情形,对农村老人和农村失能老人家庭的支持刻不容缓。

5 结论

本文从微观层面选取数据,使用SEM模型对赡养老人影响家庭发展能力的路径进行了验证性分析,对我国复杂多样的家庭养老模式下,中年阶段家庭与赡养上一辈的关系做了探讨。

第一,子代的直接经济支持减弱了吗?回答是肯定的。一方面,老人自身的经济能力是保障晚年生活质量的关键因素,对减轻中年子女家庭负担的影响系数高达96%。另一方面,由衰老引起的一般性照料需求可以通过老人自身的经济能力进行掩盖,当老人处在较好的公共服务和社会保障体系中时,家庭的日常照料功能基本实现了社会转化,大大减轻了子女的照护负担。

第二,子代的赡养负担减弱了吗?从总体上看,很难笼统的说子代家庭的赡养负担正在减弱或是增强。

首先,失能对子代家庭发展能力有显著的负直接影响。目前我国对居家失能老人的政策支持体系并不完善,这部分需求很难获得及时有效的外界支持,所以失能对子代家庭的负面影响是迅速上升的,尤以B型家庭和农村家庭为甚。其次,即便家庭实现了完全代际分化,子代家庭对上一辈的抵御风险作用也十分突出。因为衰老特征叠加是转化为失能的高风险窗口期,子女或外界支持的适时介入可有效延迟高龄失能的到来。子代家庭虽然享受者家庭代际分化带来的日常照护人力资源和经济资源的解放,但也承担了老人失能提前到来的风险。特别是对“双高老人”来说,老人自身的经济能力发挥作用有限,子女家庭发展能力面临很大的风险。目前我国对老年慢性病患、老年健康管理、老年人孤独等的关注十分欠缺,这部分也是家庭支持政策的盲区。最后,部分脆弱性强的家庭赡养负担正在加重。比如上一辈自身养老积蓄少,享有医疗、养老保障程度较低;子代家庭收入来源单一,养育子女数量多;地区的公共服务资源数量和质量较差,照护服务市场发育不足,有这些脆弱性特征的家庭对赡养负担变化极为敏感。

综上所述,进一步提升居家养老家庭支持政策效果需要把握几个要点:一是增加针对高风险衰老特征人群的政策支持。这部分为子代家庭所忽视,但公共服务有效介入可以帮助家人及时掌握老人在健康风险和负面情绪上出现的问题,极大减少高龄失能风险,减轻后期子代家庭的经济投入和照护投入。这类政策措施必须抓住时机,深入到家庭中去,尤其是在老人孤独、焦虑等负面情绪早期和慢性病无危险阶段,帮助子女及时辨识、降低进一步发展的风险;对因突发疾病、意外事故导致住院、手术的老人,基层卫生服务机构必须加强对本人及照护者的后期康复锻炼、护理支持,关注老人骨折、脑出血、中风等常见突发疾病的恢复,避免后期康复不当导致失能;加强对农村地区老人的健康管理。帮助改善家庭卫生、饮食习惯,开展健康检查,对生活习惯差、健康意识淡漠的老人及其家人提供支持和帮助。二是提升对老人的直接经济支持政策。对多子女家庭中的失能老人来说,外界支持必须直接作用于老人自身而不是通过子女,采取更为直接的经济补助效果更好,有别于以往对失能老人的补助方式是由子女代领或国外较多采用的补贴给居家照护的子女的方式,应根据老人的失能情况和经济条件,给予失能老人直接的经济补贴、照护补贴、医疗补助,提高老人自身的经济支配能力,完善养老市场服务供给。三是关注农村地区失能老人的救助,采取综合性手段支持农村失能老人家庭,比如适当降低农村失能老人家庭的教育成本,增加收入多样性提高农村家庭抵御风险的能力,帮助农村老人进行健康管理,为农村失能老人家庭提供互助型支持等。四是对不同衰老特征的群体采取有区别的支持政策。国外已经开展了一系列家庭照顾者社会支持服务,包括家庭支持、小组支持、喘息性服务、为个人提供信息支持和帮助等,国内的家庭支持政策较为粗放,容易出现边际效应递减和社保资源浪费,建议根据不同衰老表现、失能状况、经济支付能力和子代家庭情况,制定更为细化、综合性的失能老人家庭救助、支持政策。比如鼓励企业为失能老人家庭提供弹性工作时间制度,加强家庭成员基本照护技能培训,加强夫妻双方共担家庭责任教育,对慢性病老人、术后老年病患、独居老人的健康风险进行高危预警并及时介入,开发家庭喘息性服务等。

为尽量简化SEM结构,本文在数据处理方面显得有些粗糙,如家庭人力资源指标的选取并不全面、以夫妻家务时间差代表夫妻感情的做法也值得商榷。同时,受样本所限,50-59岁中年阶段家庭发展能力的路径分析模型并不理想。实际上,采用纵向追踪数据,使用更加细化的年龄层面探讨影响路径更加有研究意义,有待于进一步的研究。