微地震监测技术在吐哈油田西山窑油藏 蓄能压裂中的应用

冯 超,隋 阳,衡 峰,魏国栋,姜清岩,孟 杰

(1.中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司,河北涿州 072750;2.中国石油集团吐哈油田公司,新疆鄯善 838200)

储层改造技术已经成为致密油藏重要的增产措施,前期取得了较好地开发效果;但由于衰竭开发会导致地层能量下降,单井产量逐渐递减,采出程度下降明显,需要新的重复改造思路。吴忠宝等提出针对致密油藏体积改造注水吞吐开发是有效补充地层能量的新方式[1];隋阳等提出的压裂前预先注水补充能量,结合大排量压裂提高波及系数,达到重复压裂井增产的目的[2];向洪通过重复压裂现场应用情况以及压裂后产量分析显示,补充地层能量与暂堵转向压裂工艺结合,可以有效补充地层能量,提高单井产量,从而提高致密油藏最终采收率[3]。蓄能压裂工艺方式采用压前注水补充地层能量,压裂时采用大排量、大液量对油藏进行初次缝网体积压裂改造;加入暂堵剂对天然裂缝及人工裂缝进行暂堵,迫使裂缝转向,对裂缝进行二次缝网改造。研究表明,蓄能压裂工艺可以增加缝网的复杂程度,增大储层改造体积,改变近井局部应力场,实现造新缝、多造缝,能有效提高单井产量,实现动用基质储量的目的[4-5]。蓄能压裂过程中,大量高压流体注入地层,使地层空隙压力上升导致岩石破裂,破裂信号被邻井检波器接收定位,从而实现监测人工裂缝展布、评估暂堵效果、评估注水蓄能及压裂储层改造效果。

1 研究区概况

微地震监测采用一口监测井监测三口井压裂施工的方式,监测井与三口压裂井均为直井。压裂井目的层为西山窑组,是一套由含砾砂岩、中砂岩、细砂岩、粉砂岩及泥岩组成的扇三角洲沉积体系。油藏岩性为细粒岩屑砂岩,储集空间为砂岩孔隙型,微裂缝较为发育[6]。储层物性以低孔特低渗为主,储层非均质性较强。研究区天然裂缝较发育,以中高角度裂缝为主[7],储层脆性指数为0.55,杨氏模量为31 000 MPa,泊松比为0.25。

2 微地震监测采集处理解释

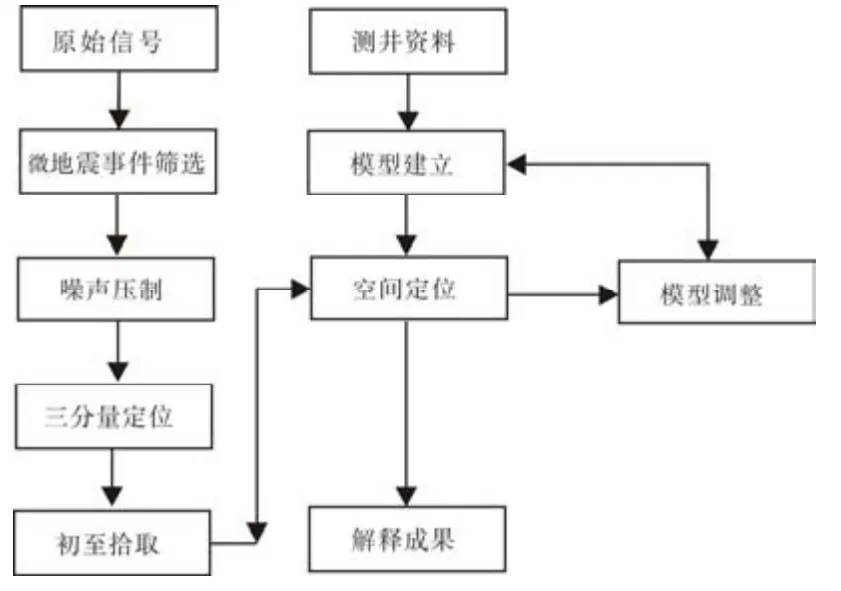

微地震监测处理解释过程主要包括:原始数据筛选、噪声压制、检波器定向、速度模型建立和优化,最终反演定位确定微地震事件空间位置[8-9]。微地震数据处理解释流程如图1 所示。

2.1 微地震观测系统优化

图1 微地震资料处理流程

研究区西山窑组储层物性以低孔特低渗为主, 储层非均质性较强,压裂改造过程中产生的微地震事件具有体波为主、信号能量弱、主频高的特点。针对致密油储层微地震信号特点,结合三口压裂井位置分布,优选距三口监测井位置较近的D 井作为监测井。

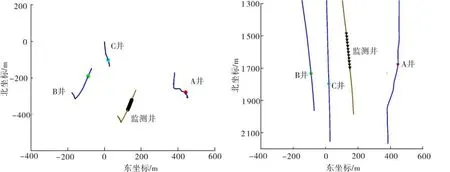

D 井采用射孔完井方式,在射孔上方进行了桥塞封堵,以降低监测井内的噪声干扰,监测井中检波器放置应尽量靠近施工目的层段,以便更好地接收微地震信号。12 级三分量检波器实际下放测深位置为1 490~1 710 m,检波器级间距为20 m,监测井检波器距离压裂井A 井、B 井与C 井施工目的层段距离分别为320,306,332 m。合理优化微地震观测系统,建立压裂井与监测井相对位置的观测系统,如图2 所示。

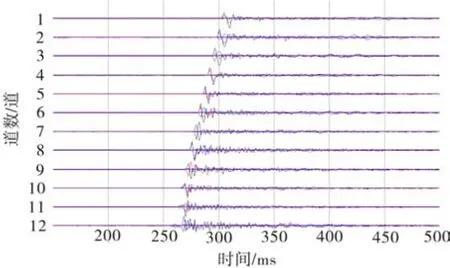

2.2 射孔校正检波器方向

微地震井监测过程中,12 级三分量检波器之间采用电缆软连接;Z 分量沿着井轨迹垂直向下,X、Y 分量在水平方向上是随机的,处理过程中需利用已知位置的校验炮信号来进行三分量检波器定向,以还原各分量的真实方位。以声波测井数据为基础,根据射孔信号校正速度模型,本次压裂校验炮信号采用C 井射孔信号,如图3 所示。C 井射孔信号P波初至起跳干脆,信噪比较高,对射孔信号P 波进行偏振分析,校正检波器方向,再利用射孔信号进行速度模型校正。经过检波器方向校正和速度模型校正后,应用纵波横波时差方法确定微地震事件到检波器的距离,再利用P 波偏振方向确定微地震事件的发生方位、距离和方位共同确定微地震事件准确的空间位置。

3 应用效果分析

3.1 改造效果

图2 井中微地震监测观测系统

图3 压裂井C 井射孔信号

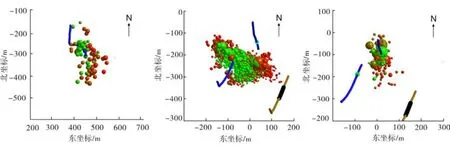

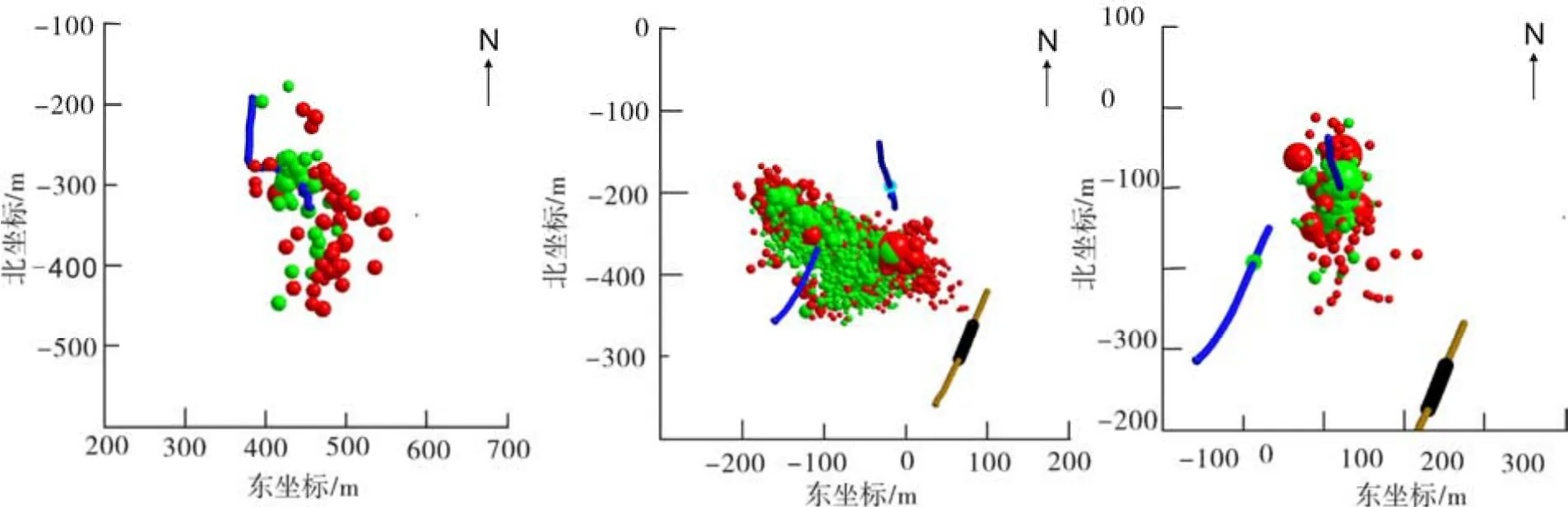

采用纵横波时差法对三口井压裂过程中采集到的微地震事件进行定位,A 井共定位微地震事件83个,震级分布为-2.78~-1.78;B 井共定位微地震事件2 838 个,震级分布范围为-3.09~-0.0885;C 井共定位微地震事件154 个,震级分布为-3.45~-0.972。三口井监测定位结果俯视图及侧视图如图4、图5 所示,图中球形大小代表微地震事件震级大小,颜色的渐变代表微地震事件发生的时间顺序,绿色为早期产生的事件点,红色为时间较晚产生的事件点。

图4 A 井、B 井与C 井井中微地震监测成果俯视图

图5 A 井、B 井与C 井井中注水蓄能阶段与压裂阶段微地震监测成果俯视图

计算A 井、B 井、C 井的微地震事件b 值,分别为2.3,1.2,0.7。b 值越接近1,表示该区域内事件点受断层或天然裂缝影响较大,b 值接近于2,表示该区域事件点受断层或天然裂缝影响较小,b 值可以描述微地震事件活动与天然裂缝的相关性[10-11]。B 井、C 井注水蓄能及压裂阶段,两井均出现大震级微地震事件,大震级事件点一般由压裂液沟通天然裂缝产生,当液体加压注入地下介质时,天然裂缝被水力压裂激活,触发引起一部分震级相对较大的微地震事件[12]。结合b 值分析,可以判断B 井、C 井压裂裂缝主要受天然裂缝影响触发产生,A 井事件点主要为高压注水导致岩石破裂诱发产生,受天然裂缝影响较小。

3.2 注水蓄能压裂效果

A 井、B 井、C 井注水蓄能阶段与压裂阶段的微地震监测结果如图6 所示,不同颜色代表不同的施工阶段,绿色代表注水蓄能阶段微地震监测结果,红色代表压裂阶段微地震监测结果。监测结果表明,大规模注水蓄能阶段在补充地层能量的同时已初步形成了人工裂缝形态,扩大了储层改造体积。

图6 A 井、B 井与C 井井中压裂阶段加入暂堵剂前、后微地震监测成果俯视图

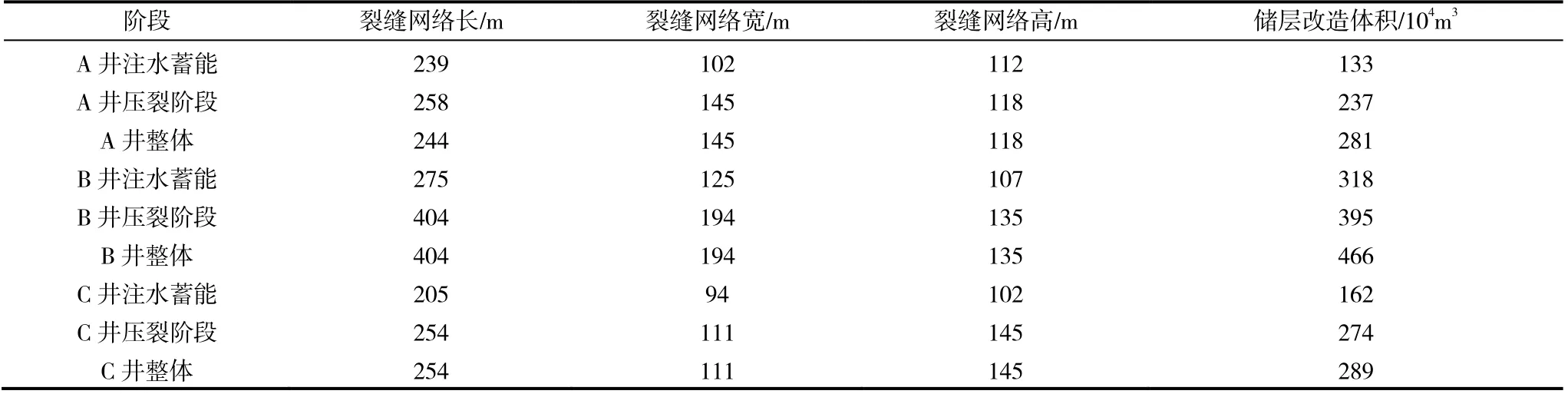

主压裂阶段前期微地震事件点主要集中于射孔段附近并逐渐向两翼延伸,大部分微地震信号出现在注水蓄能阶段已形成的人工裂缝网内部,初期缝网未出现大规模扩展。继续注液,压裂阶段后期微地震事件点出现在原注水蓄能人工缝网外,人工裂缝在原有基础上有一定延伸,缝网出现扩展,储层改造体积随之增大。表1 为A 井、B 井、C 井注水蓄能阶段与压裂阶段人工缝网参数,压裂阶段在注水蓄能改造基础上,裂缝网络长、宽、高及储层改造体积均有一定程度地增长。

表1 A 井、B 井与C 井井中注水蓄能阶段与压裂阶段人工缝网参数

3.3 暂堵压裂效果

为进一步扩大裂缝改造体积,避免单一主裂缝沿高渗通道延伸,导致低渗区域得不到有效改造,压裂施工中加入φ1~5 mm 和φ5~10 mm 复合暂堵可降解纤维颗粒,对天然裂缝及人工裂缝实施封堵。其中,A 井与C 井压裂过程中两次加入暂堵剂,B 井压裂过程中一次加入暂堵剂。暂堵前、后微地震监测结果,不同颜色代表不同阶段,绿色代表加入暂堵剂前的微地震事件分布,红色代表第一次加入暂堵剂后的微地震事件分布,黄色代表第二次加入暂堵剂后的微地震事件点分布。

监测结果显示,A 井两次加入暂堵剂后产生的微地震事件点均较少,压裂裂缝走向没有明显变化,缝网范围基本保持不变,说明裂缝复杂程度没有明显变化,裂缝走向也未出现转向,储层改造体积没有明显增加。A 井两次加入暂堵剂没有实现扩大裂缝改造体积以及对天然裂缝、人工裂缝实施有效封堵,暂堵效果不明显。

B 井加入暂堵剂后,人工裂缝南翼未再出现大震级事件点,实现对天然裂缝的有效封堵。暂堵后,原人工裂缝内部微地震事件点较少,主要集中于裂缝两翼,实现对人工裂缝的封堵,储层改造体积进一步增大,暂堵效果较为明显。

C 井两次加入暂堵剂后,裂缝北翼未再出现大震级事件点,同样实现了对天然裂缝的有效封堵。人工裂缝南翼出现了微地震事件点,人工缝网范围出现明显扩展,暂堵效果明显。微地震监测技术在暂堵效果评价方面具有明显优势,可以实现在压裂过程中实时、准确地评价暂堵效果。压裂过程中可依据微地震监测结果,合理优化暂堵剂注入时机和注入规模,以实现最优暂堵效果。

4 结论与建议

(1)针对西山窑组致密油储层改造微地震信号特点,优化观测系统。A 井、B 井、C 井压裂过程的微地震监测效果较好,证明该区块天然裂缝较为发育,压裂过程中易沟通天然裂缝。

(2)微地震监测结果表明,蓄能压裂方式不仅可以提高井区地层能量,还可以增大裂缝发育复杂程度、扩大缝网改造范围、提高储层改造体积,是区块重复压裂增产的有效改造手段。

(3)微地震监测可以有效评价暂堵效果。压裂中加入暂堵剂封堵裂缝,对提高裂缝复杂程度和扩大储层改造体积具有积极作用。