从高剑父南亚壁画临摹与绘画创作看20世纪30年代中印艺术交流

吴天跃

一、高剑父南亚壮游的相关学术史梳理

在全球艺术史的数个摄人心魄、群星闪耀的接触时刻中,中国和印度艺术家之间的交往互鉴无疑是其中十分迷人却易忽略的瞬间之一。这两个亚洲最古老的国家重新劈开丛生的荆棘与杂草、打开深层对话的渠道,始于20世纪之初,与印度伟大诗人罗宾德拉纳特·泰戈尔(Rabindranath Tagore,1861~1941,以下简称R.泰戈尔)密切相关。①这是曾经发生过的亚洲内部艺术交流和实现亚洲现代主义的绝佳时机,正如日本美术史家冈仓天心(1863~1913)振臂疾呼的“亚洲是一体的”②。“岭南画派”或“折衷派”③代表人物高剑父是我们理解20世纪30年代中印艺术交流至关重要的人物。高氏曾负笈东瀛,又是近现代中国画家中最早有自觉意识前往南亚壮游的画家。就其个人艺术创作而言,20世纪30年代无疑是他的高峰期,促成这一变化的契机正是其52岁高龄的南亚壮游④。目前关于高剑父汗牛充栋的研究当中,其南亚壮游的壁画临摹、创作考证及其思想史意义的挖掘仍是薄弱环节。

陈继春、李伟铭根据报纸、画稿落款,详细考证了高氏南亚之行的时间节点。借参加在印度举办的亚洲教育会议的机缘,1930年11月27日下午高剑父和黄启明在香港乘亚多士法国邮船赴印,途经越南、新加坡、马来西亚、缅甸。⑤1930年12月23日,二人乘坐英印轮船公司的大利亚号轮抵达印度加尔各答,当地的粤籍华侨会曾派出代表到码头迎接,加尔各答华侨报纸《印度报》(图1)也对此事进行了跟踪报道。次日坐车离开加尔各答,于12月26日至30日期间,在贝纳城的贝拿勒斯大学参加“全亚细亚教育会议”,讨论成人教育、乡村教育等议题。之后,他长期在印度本土及其周边不丹、锡金、尼泊尔、锡兰(今斯里兰卡)⑥等地旅行写生,考察、临摹印度的古代佛教壁画。1932年,本拟启程赴欧洲,因“一·二八”淞沪战役爆发,高氏归心似箭,当年秋天,即回到祖国。高剑父返抵广州的确切日期应是1932年2月7日。⑦陈继春和李伟铭关于高剑父南亚壮游的研究是目前所见功夫最深的,一些基本史实已经厘清。稍有遗憾的是,他们并未将这段历史置于20世纪中印艺术家交流的思想史背景下予以考察,南亚壮游留存的图像、文献和背后的思想史价值有待进一步挖掘。

陈滢以广泛接触广州艺术博物院所藏高剑父临摹稿作品之便,将高剑父南亚时期的壁画临摹实践置于其一生临摹写生经历之中予以整体评价,指出南亚之行后,“他的绘画逐渐脱尽日本风格的印记,画风又一大变”⑧。但尚未详考这些临摹作品的技法和印度原作语境。冯菡子也搜集了高剑父南亚之行的水彩画、水墨画,侧重分析其中的人物画,从中探讨其人物画风格的演变轨迹。冯氏将高剑父后期的风格变化单纯地归因于佛教文化熏陶,对其佛教壁画临摹和创作的分析恐失之简单,结论有待推敲。⑨

与此同时,印度学者也开始回溯这段交流史。印度加尔各答艺术与工艺学院的教授、艺术家阿密达瓦(Amitava Bhattacharya)的论文《寻找一段被遗忘的对话:自1924年以来的中印艺术家的交流》⑩,探讨了印度诗人、画家R.泰戈尔与高剑父、徐悲鸿之间的交往,并认为印度之行之后,高剑父的画风明显受到印度佛教艺术的影响。这篇文章呈现了近代以来多位中印画家交往的史实,但未对作品、历史过程展开深入分析。

本文的文献材料主要基于高剑父南亚壮游的写生稿、诗文手稿、同时代的国内报刊杂志《北洋画报》《艺风》《艺术界周刊》《良友》和印度当地的华侨报纸《印度报》等等。相关画稿及其搜罗的印度、埃及、波斯、阿富汗之古画,几乎都在归国初期借住陈树人广州东山“樗园”别墅的时候被白蚁蛀毁一空,其余则集中在香港黎明夫妇处、广州艺术博物院和台湾私人收藏。近年来各地举办的高剑父回顾展如《春睡梦先觉——纪念高剑父诞辰一百四十周年展》和《先声——高剑父艺术研究文献展》等等,虽并未以南亚壮游为主题,但也作了初步整理。其中,收录此主题的最主要的画册是广州高剑父纪念馆编印的《溯源造化——高剑父写生稿本集粹》、原广州美术馆(即广州艺术博物院)所编《高剑父画集》和《高剑父画稿》、香港艺术馆编辑的《高剑父的艺术》、澳门文化局所编《心归造化——高剑父画稿集》以及台湾地区出版的《高剑父写生稿》,由于藏品不同,两岸三地出版物所收画稿有一定差异,真伪有待鉴别,可互为补充。

2018年和2019年笔者两次前往印度,考察加尔各答印度博物馆、新德里印度国家博物馆等地所藏南亚近现代重要画家的作品,以及参观诗人R.泰戈尔加尔各答故居中的中国馆、日本馆陈列,对20世纪30年代的中印艺术交流有了更真切的理解。在前人研究基础上,本文试从高剑父南亚壁画临摹和向印度现代派艺术家贾米尼·罗伊学习借鉴的作品入手,探讨南亚壮游对高氏影响的其中一个重要侧面。⑪

二、高剑父的南亚壁画临摹与绘画创作

高剑父南亚壮游的大部分作品,其实都是沿途风景、建筑、昆虫、植物的铅笔速写,只有一小部分是水彩画。由于行程紧张,高剑父在不同地点之间来往奔波,只能留待他日对积攒的写生稿再度消化、整理,这一点能在高剑父的《十五年计划》中得到印证,其中第三条:“佛画二年。将印度、锡兰所摹之佛像(象)与壁画及喜马拉雅山、不丹、西金、尼泊尔、金边、缅甸之佛迹写生稿演为巨制。”⑫目前仍存极少部分南亚之行的壁画临摹、绘画创作作品,风格迥异于高氏一贯的风格,下文将详加讨论。

1、印度阿旃陀石窟(Ajanta Caves)壁画临摹

南亚壮游期间,高剑父特意前往各石窟勤加临摹佛教壁画,但作品大多数毁于白蚁噬咬。在《解石草》中高氏回忆这段旧事,感慨失画之痛心,“仿佛魂飞天外,大地平沉,不能下咽者累日”⑬,并以东晋高僧法显求佛经遭海难的经历自况。

“石窟壁画临摹”作为一种绘画学习手段,在上个世纪30年代的中国尚未成为一种惯例。尽管敦煌莫高窟的价值已被世人发现,但真正意义上画家们对敦煌壁画的临摹始于李丁陇。1937年10月至1938年6月,画家李丁陇只身来到莫高窟,临摹壁画百余幅,成为第一个临摹敦煌壁画的国内画家。此后,中国艺术家将视线转向敦煌莫高窟和榆林窟,甚至来自印度圣蒂尼克坦(Santiniketan)的画家也曾于1930年代赴中国研究敦煌艺术。没有明确的证据表明高剑父是否为20世纪第一位足履印度阿旃陀的中国画家,但至少他主动且有意识地临摹阿旃陀壁画则领先于国内画家对敦煌壁画的临摹,或多或少受到印度、日本同行的启发。1950年张大千也曾到印度阿旃陀石窟临摹壁画,可能还有徐悲鸿⑭。高剑父《七十自述》中云:“余又鉴于世界文化之襁褓原在埃及、波斯、印度一带,欲穷源探本,非亲历其地,痛下一番功夫不可。……又临摹阿真达诸大山洞二千年前壁画。”⑮这里的“阿真达诸大山洞”即为阿旃陀石窟。据今日学术界的研究,阿旃陀石窟的最早佛教石窟遗迹可追溯至公元前2至1世纪的案达罗(Ś ā tav ā hana)王朝。在 5 到7 世纪伐卡塔卡(V ā k ā ṭaka)王朝时期,又开凿不少石窟、补绘了更多壁画。当时的阿旃陀并不对外开放,但“高君以艺术雄于世,得该地政府之欢迎与许可,竟得入内参观,并能将该窟内之著名壁画摹写数十幅携归。”⑯倘若没有费一番周折,便无法亲睹阿旃陀壁画。

在高氏朝圣之前,阿旃陀石窟及其壁画艺术在国际上和印度国内也有一个被“经典化”和艺术激活的过程。自1819年意外发现之后,并非是印度画家最早发掘它的不朽价值。1872至1885年孟买J.J.艺术学校的英国籍教师约翰·格里菲思(John Griffiths)组织学生到阿旃陀石窟临摹古代壁画。他认为:“出于艺术教育的目的,摆在印度艺术学生面前的范本,没有比阿旃陀石窟中发现的那些更好的。”⑰之后,加尔各答艺术学校的英国籍女教师克里斯蒂娜·赫林甘(Christina Herringham)也十分推崇印度古代佛教壁画,并亲自带领学生临摹。1903年1月10日,日本美术史家冈仓天心派遣新日本画运动的中坚人物横山大观和菱田春草访问印度,期间也参观了印度的历史古迹,二人于7月10日归国后创作了一些印度风格浓郁的新作品,如《乳糜供养》《释迦与魔女》《与释迦之父相逢》和《白衣观音》⑱。

20世纪上半叶,亚洲各国家纷纷走向民族独立,中国和印度艺术界有识之士不约而同地从本国古代传统艺术中汲取养分,尤其是标榜印度艺术“精神性”和“印度性”的孟加拉派(Bengali School of Painting)⑲。印度画家开始主动临摹本国古代石窟壁画,也许触动了高剑父,他写道:“予曩旅狮子国哥伦堡,印友出示阿真打佛洞壁画临本十余巨帧,云笔润需五万劳比,审之为印友木蒿路地手笔。地氏固加尔各答国立美术学校校长,其弟免利司地,亦五印现代小名家,且曾问画于予,更欲遂予归国,适“一·二八”之役不果。”⑳这里的“阿真打佛洞”,即阿旃陀石窟。这段回忆说明当时临摹阿旃陀石窟壁画在印度、锡兰艺术圈内从上至下逐渐受到重视,并开始制作临本广泛传布。高氏也曾观摩过印度友人出示的阿旃陀壁画临本。后来携归国内部分阿旃陀壁画的明信片(图2),未贴邮票,其背面亦留有他的笔记——“印度亚真打石窟内之壁画”(图 3)。

图2:高剑父搜集的阿旃陀壁画主题明信片,陈继春私人收藏

图3:高剑父搜集的阿旃陀壁画主题明信片背面,陈继春私人收藏

高氏也曾对阿旃陀石窟等印度古代壁画发表见解,将其“骨法赋彩”与唐画相比较,并颇为敏锐地比较了印度古画“六肢”与中国绘画谢赫“六法”这一议题,他写道:

且印度古画,如亚真打、巴哈、乾打离各石窟之古刹历二千年之壁画,其骨法赋彩,一如唐画者。而印度画法中,亦有“六法”,他称为“六颗树枝”。印度新派画宗亚伯宁特赖纳斯太戈尔所著的《印度艺术》谓:“印度绘画即称为‘六肢’,盖为古代印度艺人所奉为圭臬的‘六大规律’者。……阿真打与巴哈二处,为印著名石窟之古寺,其壁画对于上述的规律,无不严格遵守。纪元后六世纪,中国之艺人亦尝遵守类此的规律,或亦由印度输入者也。㉑

“六法”与“六肢”的关系,高氏并未指出其联想之来源,实际上并非高氏独创,在他之前的中外学者如冈仓天心等人早已有所讨论。如前文所引,他很可能从孟加拉派领袖亚伯宁特赖纳斯太戈尔(Abanindranath Tagore,1871~1951)处听闻了类似的说法。不管正确与否,都是当时国际画坛的流行话语,只不过南亚古代石窟之行,让高剑父更加深了这一认识,并通过壁画体会印度古代绘画的奥妙所在。㉒

从高氏阿旃陀壁画临摹的幸存作品来看,高剑父持赠刘少旅的《阿真达壁画女像》,画拈花天女上题“阿真达石窟之壁画,二十年春,剑父敬摹。”他以简淡的墨染和轮廓线条似在模仿阿旃陀壁画的凹凸画风格,表现壁画人物婀娜姿态与丰满的身躯,用笔干脆利落。此外,高氏也有近乎于白描的《阿真达壁画男像》,题之云:“阿真达壁画,廿一年春,剑父敬摹。”㉓两幅画的落款时间前后跨度一年,高氏不太可能停留阿旃陀石窟长达一年,否则余下的行程将与此冲突。同样还有高氏1931年的《亚真达壁画》。但这些鲜为人知的作品都有些可疑,有待考证,从技法上来并非完全忠实于南亚壁画的特性,但确实借鉴了印度壁画人物的姿态和立体感。甚至有学者认为印度归来后高剑父创作的工笔仕女画《罗浮香梦》,画中人物的立体感很可能得益于高剑父临摹阿旃陀壁画女像时对立体结构的揣摩。㉔

2、锡兰狮子岩(Lion Rock)壁画临摹与绘画创作

高剑父的南亚之行专程去过锡兰,并在锡兰锡吉里耶城年代最为久远的狮子岩临摹壁画,这些画作相对可靠,也能看出高氏对壁画形式转换为水彩、水墨语言的理解。有一幅“狮子国其兰利雅寺壁画”临摹画作,难得附有落款,乃1932年春所作,现存世有两幅同题材的画作,题款、画面细节略有差异,其一藏地不详(图4),另一幅为李时佑先生所藏㉕(图5)。高剑父所临摹的应是狮子岩佛教壁画人物(图6),但具体是哪一处未能完全对应,也可能有后期加工创作的成分。根据目前的考古学与美术史的研究,约断为5世纪后半叶至5世纪末所绘,风格与印度阿旃陀石窟第16、17窟较为接近㉖,但从高氏的落款可见,他认为这是7世纪的壁画,反映了时人的普遍认知。1932年2月8日,高剑父从印度折返广州,这一年春天高氏去了一次香港,又搬家去陈树人的东山“樗园”别墅,行程颇为紧张,难以断定是在印度还是中国所作。㉗

图4:高剑父,《狮子国其兰利雅寺壁画人物》,纸本设色,尺寸不详,藏地不详,图片采自《高剑父新国画要义》,第6页

图5:高剑父,《狮子国其兰利雅寺壁画人物》,纸本设色,66cm×33cm,1932年,李时佑藏,图片采自《高剑父画集》,第201页

图6:斯里兰卡狮子岩佛教壁画,约5世纪,图采自《世界美術大全集——東洋編》第14卷(インド2),第176页

从这张临摹作品看,高氏仅描绘了天女裸体半身像之四分之三侧面,合掌屈身作“S形”而立,乍看之下似乎是高氏精心设计截取了整个天女像的一部分,其实不然。经笔者考证,狮子岩壁画所绘众多天女本身即在云中显现半身,四周即为平涂无装饰任何元素的壁面,并非高氏刻意为之。这两幅画作,其中一张采取了“原样临摹”,保留了壁画天女胸部、右臂上的残损痕迹,另一张则更接近后期“整理式临摹创作”。除了线条的表达,在设色上借鉴了南亚壁画凹凸晕染的手法表现裸体肌理,淡化了高氏所擅长的国画笔墨趣味。

更引人注明的是另一张黑色背景中的菩萨或天人像(图7),可能也临摹自南亚佛教壁画,有“剑父”款识和印章,侧重表现菩萨或天人像的肌肤质感。绘制的年代不详,但1951年高剑父曾在香港画展上与此画合影。这张画另有香港黎明夫妇收藏的水墨线稿(图8),上色版应是后期的整理稿。以黑色背景烘托主体人物并作半侧面肖像的画法,与传统中国人物画法截然不同。画面强烈明暗对比又追求朦胧意境的光影效果,令人印象深刻。人物肌肤层层晕染、低垂的眼眸、凸显高光和肉感的画法,又与欧洲写实油画塑造人体的常见技法有很大区别,这让人联想起印度阿旃陀、斯里兰卡狮子岩古代佛教壁画人物的质感、眼睛的画法和“凹凸法”(Nimnonnata)。这种印度佛教壁画的处理技法被孟加拉派极力推崇,并借鉴和消化,同时融合新日本画的“朦胧体”风格,涌现出了孟加拉派画家领袖A.泰戈尔的《印度母亲》和南达拉尔·鲍斯的薄涂蛋彩画《湿婆饮鸩》和《帕塔萨拉蒂》(Parthasarathi,图9)这样的经典代表作。其中,南达拉尔·鲍斯的《帕塔萨拉蒂》与高剑父的这幅人物肖像画整体气质尤为相似。在处理“神圣”人物肖像时,两者都以深色的背景、晕染法(Airika)烘托主体人物,低垂的冥想沉思的眼睛朝向内心世界,极力追求朦胧、诗意、神秘的画面意境。这种“悲悯味”的情感处理,也暗合了印度传统美学《舞论》的“味画”标准。㉘高剑父在临摹南亚壁画时,探索如何将壁画形式语言转换成水彩语言,很可能曾受到孟加拉派画家壁画临摹技法的启发和影响,但由于没有文献记录仅仅为推测,但高氏南亚壮游期间和孟加拉派画家有过密切交流。

图7:高剑父,《壁画造像人物》,纸本设色,80cm×55.2cm,李时佑私人收藏,图片采自《高剑父画集》,第209页

图8:高剑父,《无题》,水墨纸本,81.8cm×56.3cm,1930~1932年,黎明、黄詠贤夫妇私人收藏,图片采自《心归造化》,第140页

图9:南达拉尔·鲍斯,《帕塔萨拉蒂》(Parthasarathi),尺寸不详,Bengal School of Painting,Album-1,p.2.

三、师法印度新风:借鉴现代派先驱画家贾米尼·罗伊(Jamini Roy)之风格

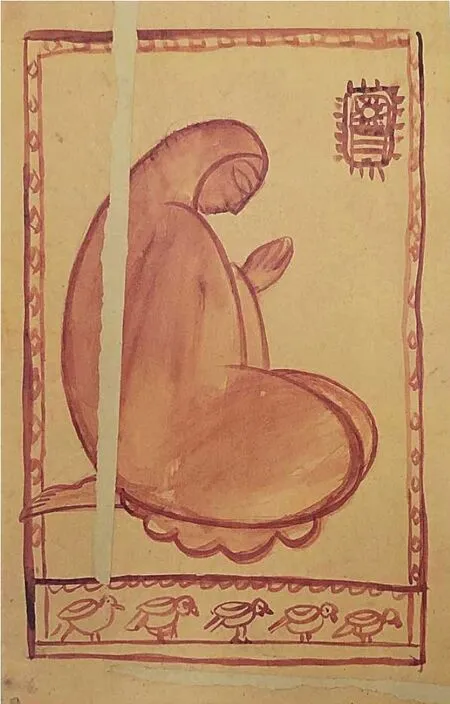

除了勤加临摹南亚佛教壁画,鲜为人知的是,高剑父的南亚壮游画稿中还有一类十分特殊的画作。这类作品不多,目前所见不到10幅,真实性较为可靠。它们以人物画和宗教题材为主,一部分藏在台湾,另三幅藏于广州艺术博物院藏品部。因曾被登记为“临摹印度壁画”,以往诸多学者误以为是临摹南亚壁画之作。其实不然。这一命名很有争议,容易遮蔽画作背后隐藏的真实历史。这批画稿普遍较小,长宽基本都在30厘米左右,主体色调是赭石色,以粗拙的线条勾勒出变形夸张的人物形象,然后略施淡赭石色在轮廓线以内平涂。有些画作有铅笔作底,涂淡彩。个别画作还附有图绘的印章,但没有落款。

笔者有幸得以现场观摩广州艺术博物院极少展示的三幅作品《金翅鸟》(或称《迦楼罗》)(图10)《祈祷的妇人》(图11)和《穿纱丽的妇女》(图12)。据笔者的观察和推测,这批迥异于高剑父往常的画作,并非印度佛教壁画临摹的作品,很可能模仿借鉴了印度现代派的先驱贾米尼·罗伊(Jamini Roy,1887~1972)的画风。贾米尼·罗伊毕业于加尔各答艺术学校,但他对印欧学院派的写实主义和孟加拉复兴派的矫饰主义都不满意,尝试探索不同于印欧学院派和孟加拉复兴派的新的表现形式,因此他把目光转向孟加拉本土的民间艺术。1925至1931年,他逐渐从加尔各答郊区迦梨卡特(Kalighat)庙会的民间画匠的廉价水彩画中提炼出简括的线条和单纯的色彩,又从孟加拉地区的民间画匠帕杜们绘制的传统卷轴布画“帕塔”中借鉴了程式化的造型,直到20世纪50年代他始终坚持这种新民间或新原始艺术风格,创作了《桑塔尔姑娘》《牧女》《供奉克里希纳》《妇女》《三个女人》(图13)等大量蛋彩画,甚至还画了不少基督圣像。“他理解形式的简化的原理,许多艺术家为之奋斗多年的问题。”㉙在他的作品中尽可能简化形式,以清晰粗重的线条勾勒轮廓,稚拙夸张的人物造型以几何形加以高度概况,细节缩略到最低限度,色彩减少到只有平涂的原色。作为个人风格的标志,则是对女性眼睛的橄榄核式无瞳孔描绘。

图10:高剑父,《金翅鸟》(或《迦楼罗》),纸本设色,36cm×24.5cm,1930~1932年,广州艺术博物院藏,图片采自《高剑父画稿》,第210页

图11:高剑父,《祈祷的妇人》,纸本设色,36cm×24.5cm,1930~1932年,广州艺术博物院藏,图片采自《高剑父画稿》,第211页

图12:高剑父,《穿纱丽的妇女》,水彩纸本,36cm×24.5cm,1930~1932年,广州艺术博物院藏,图片采自《高剑父画稿》,第212页

图13:(印)贾米尼·罗伊,《三个女人》,水彩纸本,年代不详,加尔各答印度博物馆藏,吴天跃摄

高氏的其中一幅水彩画(图14)与贾米尼·罗伊约1930年的早期习作《桑塔尔姑娘》㉚(图15)极为相似,不仅是构图,还有简洁有力的曲线之借鉴,可惜这些高氏画作既无落款也无画题。这些作品多少有变形和后期画面整理,在多大程度上借鉴了贾米尼·罗伊的原作只能见仁见智,如此相似恐怕并非偶然的巧合。另一幅高剑父所作、此前少有图录登载的作品,姑且称之水墨勾线人物画,全图均以匀质弧线表现慈母抱子图(图16),无着色,极简洁而富有现代装饰设计感,和贾米尼·罗伊的《桑塔尔姑娘》线描图有异曲同工之妙,但这幅暂未能找到贾米尼类似作品。鉴于高氏曾参加过中印美术联合展览,很可能观摩过贾米尼·罗伊的作品。㉛而他的一部分模仿对象,很可能都是曾经在旅印途中“博览会”展出的名作或者友人相赠的画册。此外,从现存的高氏南亚之行的画稿如《金翅鸟》《祈祷的妇人》《穿纱丽的妇女》等可以大胆推测,高剑父很可能直接见过贾米尼·罗伊所推崇的迦梨卡特绘画。迦梨卡特是朝拜印度教女神迦梨卡特神庙的圣地。19世纪初叶起,当地的民间画匠在迦梨卡特庙会上向朝圣的香客尤其是欧洲游客兜售一种廉价的薄纸水彩画,通称迦梨卡特绘画。绘画题材主要描绘印度教男女诸神、孟加拉民俗风情、奇闻轶事或鸟、鱼、蛇、猫、虎等动物,背景通常是空白的,人物或动物造型自由处理,一般以简括流畅的速写式曲线勾勒轮廓,以单纯鲜艳的水彩大胆薄涂,有一定明暗体积感。1928至1931年,罗伊迅速发展了他基于迦梨卡特绘画的刚健、单纯的新风格。㉜高剑父上述画稿的风格、装饰性的边框都与迦梨卡特民间绘画的风格与形式肖似。

图14:高剑父,《所谓“印度壁画临摹稿4”》,1931年,册页,水彩,23cm×35cm,台湾私人收藏,图片采自《高剑父写生稿》,第2页

图15:(印)贾米尼·罗伊,《桑塔尔姑娘》,约1930年,藏地不详,图片采自《20世纪印度美术》,第290页

图16:高剑父,《无题》,水墨纸本,54cm×50cm,年代不详,藏地不详,图片采自《高剑父写生稿》,第18页

这表明在南亚壮游期间,高剑父所观摩的同时代印度画家作品,并不局限于孟加拉派画家,也在搜集印度现代派画家、民间艺术以及西方艺术界的最新动向,以此为自身“折衷中西”的新国画主张所用。1941年1月15日,高剑父在《我的现代绘画观》演讲中,也振臂疾呼:“何以我们不去采西画之长来补我之不足呢?我以为不止要采取‘西画’,即如‘印度画’‘埃及画’‘波斯画’及其他各国古今名作,苟有好处,都应该应有尽有的吸收采纳,以为我国画的营养。”㉝

而这批风格新奇的临仿印度画之作所彰显的新风格,也契合了高剑父对塞尚、高更、毕加索、马蒂斯的崇拜。正如高氏在《创法》中谈到塞尚,“在世界艺坛上,是无人不知的。他厌倦了西方的‘太完美’,跑出‘完美’之宫,而跑入挥洒自如的境界,这方向渐渐与东方接近。他要把东方的线条,东方画的精神,参入西方画里”。㉞在这些不知名的画作中,高剑父也在尝试用表现主义的绘画语言加以“变法”,效仿他所崇拜的毕加索、马蒂斯,“拿东方与西方的趣味,融合起来,成为一个新个体”㉟。可惜这类风格不知何故在高剑父的绘画生涯中也仅是昙花一现,和南亚壮游前后的人物画创作如《南国诗人》等风格相去甚远。

四、结论与讨论

回溯20世纪30年代,既是高剑父比较系统地思考中国画变革及其相关理论问题的历史时期,也是民族主义情绪高涨的亚洲内部一度渴望东方艺术联合以实现亚洲“现代主义”的关键时刻。然而,由于后期中国和印度艺术家对欧美现代主义与日俱增的兴趣、改革传统的阻力和国家间的政治角力与战争,使之昙花一现。

这场近现代中印艺术交流意味着什么?它不止意味着高剑父与若干印度画家的交流以及中印联合画展的举办,更意味着高氏如何在东方艺术内部的跨文化语境中思考更深层的艺术表现问题。比如从壁画形式到水彩、水墨的跨媒介转换,可能高剑父或多或少受到了孟加拉派画家对壁画临摹处理技巧的影响。他对印度现代派先驱画家贾米尼·罗伊和加尔各答郊区乡土绘画风格的借鉴,体现了高氏一贯对多种绘画风格的大胆接纳。这背后还有一条隐藏的线索,即20世纪初中日、印日艺术家之间的密切交流。当然,南亚壮游对风格多变、善于“折衷”与“变通”的高剑父之影响,仍然需要审慎评估,不可过于放大事实。限于篇幅,关于南亚归来之后的山水画作品如《喜马拉雅山》《缅甸佛迹》中颇为短暂的“朦胧体”风格,已另撰文章讨论。

中国与印度同属于东方文明古国,同样在现代化的历史进程中面临着类似的文化语境与艺术转型问题——其最基本的问题依旧是“传统与现代”“所谓西方的冲击与东方的反应”。两国的知识分子都在上个世纪初积极思索自我与民族特性,并拿出种种可能的试验方案。以往我们对近现代中日、中欧艺术交流的史实和意义更为关注,而容易忽略同样有开创性意义的近现代中印艺术交流。高剑父正是在如此关键的历史转折点踏上了前往南亚的征程。无论如何,高氏及其作品都潜在而有力地串联起20世纪30年代中国和印度艺术传统如何走向现代的共同思考。

注释:

① 这里化用了罗宾德拉纳特·泰戈尔1924年在中国的演讲:“我的朋友们,我是来请你们重新打开交往的渠道的——希望它仍然存在——因为虽然默默无闻的杂草丛生,它的轮廓还能找到。”Sisir Kunmar Das ed.,TheEnglishWritingsofRabindranath Tagore,Vol.2.2004.p.619.

② 冈仓天心在《东洋的理想:建构日本美术史》中写道:“亚洲是一体的。喜马拉雅山脉,仅仅是为了强调亚洲有两个强大的文明体系,即拥有孔子共同体社会理想的中国文明,与拥有吠陀个人主义的印度文明,才以这道雪山屏障把它们分隔开来。但它并没有因此而阻挡亚洲诸民族为弘扬终极的博爱所作的不懈努力。”参见(日)冈仓天心著,阎小妹译:《东洋的理想:建构日本美术史》,北京:商务印书馆,2018年,第8页。

③ 关于岭南二高一陈的“岭南画派”和“折衷派”的指称来源辨析,参见李伟铭:《从折衷派到岭南画派》,《图像与历史——20世纪中国美术论稿》,北京:中国人民大学出版社,2005年,第47-77页。本文不对这些指称作具体区分,多以“岭南画派”指代。

④ 之所以称为“壮游”,是因为高剑父南亚之行前,其身边友人赋诗相赠为其饯行,结为《壮游集》,1930年印本。

⑤ 关于沿途展览,高剑父按计划原本准备在沿途各国都举行画展,以展示中国的美术成就。然而由于时间不够,画展只在越南的西贡和新加坡两地举办。在新加坡的展出规模比较大,展期为12月6日、7日两天,展品包括他所作的60余件作品以及他收藏的张穆、戴文进、王石谷、黎简和沈南萍等人所作的古画50件。这些作品同样也带到了印度展出。12月9日,高剑父离开新加坡赴吉隆坡,两天后赴槟城,再由槟城赴仰光,经仰光赴加尔各答。参见张鸿:《高剑父》,广州:花城出版社,2014年,第112-113页。

⑥ 南亚岛国斯里兰卡原为英国殖民地,1948年4月独立,原定国名锡兰,1972年改为斯里兰卡共和国。中国古代又称其为狮子国、师子国、僧伽罗。本文从高剑父时代之旧例,称锡兰。

⑦ 参见陈继春:《高剑父印度之行及其他》,《广东绘画史论国际学术研讨会论文集》,2008年;李伟铭:《旧学新知:博物图画与近代写实主义思潮——以高剑父与日本的关系为中心》注释47中的考证,《传统与变革:中国近代美术史事考论》,第193-195页。原始材料可参阅《印度报》1930年12月27日、1931年1月21日;《广东艺术节欢迎高剑父先生赴世界宣扬文化归国美术展览会会场特刊》第1期,1932年7月12日;《北洋画报》第842期“高剑父西游宣扬文化专页”,1932年10月11日,等等。

⑧ 陈滢:《高剑父的临摹画》,《岭南画派与20世纪中国美术”学术研讨会论文集》,广州:岭南美术出版社,2009年,第197-206页。

⑨ 冯菡子:《高剑父“南亚之行”佛教人物画之研究》,《美术》,2020年第4期,第93-98页。

⑩ (印)阿密达瓦(Amitava Bhattacharya),《1924年以来的中印画家交往拾遗》,《深圳大学学报》,2012年第1期,第23-27页。2019年12月,在广州美术学院召开的“纪念高剑父先生诞辰140周年国际学术研讨会”,阿密达瓦发表了同题论文,稍作扩充。参见Amitava Bhattacharya,Insearchofaforgottendialogue:ChineseandIndianArtistssince1924,《纪念高剑父先生诞辰140周年论文集》,2019年未刊本。

⑪ 笔者另撰有《高剑父的新国画变革及其与印度泰戈尔家族的交流》,《开放时代》,2020年第3期。关于其与印度泰戈尔家族的交流,在本文从略。

⑫ 高剑父著,李伟铭辑录、整理,高励节、张立雄校订:《十五年计划》,《高剑父诗文初编》,广州:广东高等教育出版社,1999年,第284页。

⑬ 同⑫,第81页。

⑭ 高剑父女弟子游云山(释晓云)1949年游历阿旃陀时,管理人员告诉她在其之前有两位中国艺术家到此地临摹壁画,一是高剑父,一是徐悲鸿。参见晓云法师:《印度艺术》,台北:台北水牛图书出版社,1994年,第36页。徐悲鸿旅印是1940年,按游云山的记述,阿旃陀招待所华西的夫人说,高剑父、徐悲鸿曾于上址逗留了几天去研究壁画。此外,张大千于1950年也赴印度,其间研究阿旃陀壁画3个月,以参验敦煌与印度壁画之异同。转引自陈继春:《高剑父印度之行及其他》,未刊本。

⑮ 同⑫,第346页。

⑯ 玲珑:《高剑父佛化艺展会参观记》(下),《华星三日刊》,日期待考,黄大德先生之影印件。转引自陈继春:《高剑父印度之行及其他》,《广东绘画史论国际学术研讨会论文集》,2008年,未刊稿。

⑰ Vincent Smith,AHistoryofFineAteinIndia andCeylon,Bombay,1969,p.96.转引自王镛:《20世纪印度美术》,北京:文化艺术出版社,1997年,第7页。1896至1897年,格里菲思和他的学生们的临摹品《阿旃陀佛教石窟寺绘画》(ThePaintingsintheBuddhistCave-TemplesofAjanta)两卷本在伦敦出版,仅仅引起了欧洲人的兴趣,一般印度人却反应冷淡。相关临摹作品参见https://archive.org/search.php?query=john%20griffiths%20ajanta.2020-11-1.

⑱ 部分作品现藏日本长野信浓美术馆。参见(日)佐藤志乃:《朦朧の時代:大観、春草らと近代日本画の成立》第七章,人文书院,2013年,第190-293页;以及《横山大観とアジャンター壁画——1903年作(釈迦父に逢う)を中心に》,《インド考古研究》,第57-70页。

⑲ 孟加拉派(1905~1947),亦称孟加拉文艺复兴运动或复兴派,是20世纪初兴起于孟加拉地区的印度艺术流派。该派否定印欧学院派的西方化倾向,主张复兴印度传统文化艺术,带有文化民族主义的性质,其据点是加尔各答艺术学校。代表人物有E.B.哈韦尔、阿巴宁德拉纳特·泰戈尔、南达拉尔·鲍斯、K.文卡塔帕等画家。参见王镛:《孟加拉派》,《南亚研究》,1993年第4期,第46-55页。

⑳ 同⑫,第81页。

㉑ 同⑫,第215页。

㉒ 日本美术史家冈仓天心1903年在英国出版的《东洋的理想》(TheIdealsoftheEast)这一著作就提到了谢赫六法与印度六肢,他也是用西文阐述中国画学中“六法论”的第一人。在这本广为人知的日本籍作者用英文书写的出版物中,冈仓天心将“气韵生动”翻译成“事物韵律中精神气质富有生命力的运动,因为谢赫认为艺术就是宇宙的宏大气质,是往来运行于事物之间的和谐法则及韵律。”随着20世纪第一个十年的发展,冈仓天心的译法在英国文化用语中逐渐得到普及,成为许多学者及出版物参考的文本。关键词如“韵律”(Rhythm)也出现在首次被命名为《中国艺术》的英文文本当中。参见邵宏:《中国画学域外传播考略》,《东西美术互释考》第十章,北京:商务印书馆,2018年,第174-175页。

㉓ 《阿真达壁画女像》和《阿真达壁画男像》图版可分别参见《高剑父的艺术》,香港市政局,1978年,第51、52页。

㉔ 傅立萃:《与古今对话——高剑父人物画的现代意义》,《岭南画派在上海:国际学术研讨会论文集》,广州:岭南美术出版社,2013年,第532-533页。

㉕ 广州美术馆编:《高剑父画集》,广州:广东旅游出版社,1999年,第200页。

㉖ 关于斯里兰卡狮子岩古代佛教壁画的相关研究,参见(日)肥塚隆、(日)宮治昭责任编集:《世界美術大全集 東洋編》第14卷(インド2),小学馆,2000年,第193-195页。

㉗ 感谢陈继春教授的提醒,1932年的春天,高剑父的行程颇为频密,作画时间存疑。陈继春认为这两幅画应为真迹。

㉘ 王镛认为印度阿旃陀后期壁画的许多佳作都属于“味画”即情感的描绘。在八种“味”中,“艳情味”与“悲悯味”似乎是阿旃陀后期壁画两种主导的审美情感基调。参见王镛:《印度美术》,北京:中国人民大学出版社,2010年,第195页。锡兰狮子岩壁画也有类似特点。

㉙ Neville Tuli,IndianContemporaryPainting,Harry N.Abrams,NewYork,1998, p.192.

㉚ 同⑰,《20世纪印度美术》,第58页。

㉛ 高剑父经常临摹博物馆展示品,成为他学习其他画家技法的一种方式。在其日本画稿中,即有“帝国博物馆”“帝室博物馆”和“帝国图书馆”的临摹手记,那些草草勾画的小图表明,他在日期间经常流连此类场合。参见李伟铭:《旧学新知:博物图画与近代写实主义思潮——以高剑父与日本的关系为中心》,《传统与变革:中国近代美术史事考论》,第188页。

㉜ 同⑰,《20世纪印度美术》,第58页。

㉝ 同⑫,第223页。

㉞ 同⑫,第317页。

㉟ 同⑫,第317页。类似的画作还有《埃及英雄》,落款“二十年九月画于加尔各答旧都”。也是十分图案化、浓郁装饰风的表现。