“谁解凡妆是白龙”

——徐渭诗画交融之意

刘明才

一、以象尽意

明末张岱说:“昔人谓摩诘之诗,诗中有画;摩诘之画,画中有诗。余亦谓青藤之书,书中有画;青藤之画,画中有书。”①他指出徐渭书画创作紧密结合的特征,书意与画意的交织令徐渭的艺术创作相类似于王维将诗意与画意的融合。而事实上,徐渭在诗文上的高度成就,又令他的书画在相互交融中渗透着浓郁的诗意因子,从而将其绘画作品的意蕴引向更深广的领域。

如果说一切艺术攀上高境都必然具有一种诗意,那是因为诗意的本质乃创作者对现实生活的感性超越,是其精神与情感的自由表达,而艺术不正源于人类这种表达的需要吗?人之于理想、之于未来的憧憬与希望,对现实生活“所有”与“所无”报以情感倾向性的关注,使人在面对现实境遇的同时营造出精神生活的别样世界。某种程度上可以说,诗意就是人在精神的世界里对现实人生处境一种感性经验的抒发,一种情感重构式的回味。“所谓诗者,实系由主观态度所认识宇宙的一切之存在。若是生活中有理念,而且在感情中看世界,则一切对象都令人有诗的感觉。倒转来说,触上这种主观精神上的一切东西,不论任何东西,它的自体都是诗。”②所以诗意必然是主观的,而从某种层度上说主观上的一切东西都具有成就出诗意的潜在可能。这样看来,徐渭的绘画何尝不是诗意的别样展现呢?

徐渭传世诗文中本有大量的题画诗与题画跋文,他的这些题画诗与跋文往往针对所绘内容有感而发,或抒情,或析理,使读者从中看到一个远非画面笔墨形式所能完全承载的精神世界。解析徐渭的大写意绘画代表作品《墨葡萄》中的题画诗与其画作之间的关系,不难看出,虽然其诗文书画各有其“意”,书外之“意”,画外之“意”,言外之“意”,各有不同,书画借笔墨塑造物形与字形而求达其“意”,诗文借言情思、说物理而促成其“意”,但诸种“意”的达成无外乎创作者基于现实生活的世事情境,在精神世界中营造出生命境界的别样形态。形不同,言虽异,但创作者借由诗文书画的不同形式所营造的主观精神世界对现实生活的超越却相类相通。从更开阔的创造性意义上说,这种超越是现实物境中人在主体意愿上对生命自由的向往与追寻,是人在精神世界里渴望摆脱物质肉身的种种限定而做出的主动营建③。外部的物质的局限恰好迫使人向内部、精神的世界扩展,由此更为彰显人的精神价值,从这一点看,内外世界的交汇似乎恰好促使这种限制与扩展在另一个层面获得了统一。

徐渭如何在更深层次上完成诗文书画“以象尽意”的交汇?需要我们对“象”“意”之间的贯通联系作出更深入的辨析。“意”乃心之音,是人的内在情思对外在现实的触动回应,是主体精神由内而外对客观世界的投射与印证。言为心声,言难尽意,故尽意以象,言为基,象为辅,其目的还是达“意”。黑格尔说:“在艺术里,感性的东西是经过心灵化了,而心灵化的东西也借感性化而显现出来。”④这种心灵化与感性化的过程实际上就是艺术创作中的情形、情景、情境融合的过程。叶朗先生通过分析中国古典美学中“意象”说在魏晋时期的形成发展到唐代“意境”说的转变过程,“意是客体化的主观情境,象是主体化的客观物象”,“意象”是主客之交融、是形象与情趣的契合,而“境”则是对孤立的、有限的“象”的扩大,是“象外之象”“景外之景”,因而“意境”就是艺术家的主观情思与自然环境或其人生即时阶段眼中世界的全息契合⑤。其实,说到底,艺术作品是艺术家心灵活动的迹象化反映,无论是“境”对“象”的扩展,还是“意境”对“意象”的开拓,都是创作者主观心象世界对客观现实世界的个性化改造或选择,这种改造或选择是创作者从自我意欲出发,将个人主体精神投射于现实世界,将其主动转化为自我意欲建构的世界面貌⑥。如此的迹象化结果,如此的面貌是原有世界本就潜含的某种可能性被集中强化地加以显现。因此,或许我们对世人通常大言不惭的“艺术创造”可以做出别样的释义,对于艺术而言,不是我们创造了什么,而是我们发现了什么?究竟是什么样的发现使你揭示了现实世界本就潜含的那一面?当你将自我所欲见的那一面以特定形式加以强化呈现,而将其他方面着意弱化以致消减殆尽的时候,主动的选择就构成了“创造”⑦!人作为自然的造物,你的眼中哪里来的真正的无中生有?一切早已存在于那里,包括你自己,你所面对的内在意识与外在世界早就在那里静候你去发现了。无论现实境况怎样,这个世界总有一款适合你,它不仅潜含着你物质躯体的容身之所,同样蕴含着你精神世界的栖息之地,重要的是发现者的心灵将以怎样的态度去寻找那早已为他预设的一切。表面看来发现的是适合你表达的外在形式,其实,你内在世界真实意欲的萌动已然在先。就人类文艺表达中的情感化发展而言,我们可以说,人类心灵的变化不居、神妙不可方物,就在于它反映世界时所谓的真正客观从来就没有发生过,对它的表达从来都是心灵凌越于现实世界之上。而所谓主观与客观之分则完全取决于自我心灵贴近现实世界为多,还是现实世界依附主观心灵为多。心灵的主动权,个性化的强悍程度决定了人们艺术表达形式的倾向性划分,也决定了人们眼中世界的相异。世界呈现给你我的本是同一个世界,但世界终究在你我的眼中变了样。心灵的不同构成了对世界选择的不同,也构成了对世界解读的不同⑧。所以说,“意象”与“意境”的营造,既来源于纷繁无比的现实世界为心灵的一切选择与“创造”提供的潜在可能性,更来源于精奥微妙的内在世界无与伦比的丰富性与主动性。“纳万象于胸怀”“外师造化、中得心源”“万类由心”正说明中国传统艺术思想对“自心”“自性”的强调。在“艺术创造”中心灵是自然的过滤器,心灵的神奇在于它瞬息变化的不同意欲波澜,对这种意欲的甄别使心灵在面对现实世界的复杂对象时做出自我的筛选,留下自己想要的元素,而过滤掉自己不想要的形式,所谓“减掉的越多留下的也就越多”,其实是说留下的内容虽然少了,但形象的特点却更加鲜明了。“删繁就简三秋树,领异标新二月花。”唯有心灵大刀阔斧地择取才可能造就独特而清晰的艺术面貌。

徐渭以文“言象”,以书画“立象”,其目的自然是借诗文书画的交融汇通成就其洒脱无忌的大写之“意”。那开张豪放的水墨诗意,竭尽所能的执“意”而行,其背后隐含的正是这样一颗敢于大胆择取的灵魂。

二、外化“心志”

当人在物我一体的交融辨析中意识到“我心即宇宙、宇宙即我心”,将个体心灵的小宇宙扩展为对整个外在世界的投射,内外宇宙的互通与契合,在心灵世界里主体精神自由往来、古今穿梭于时间之流,纵游在无尽的空间之域时,这种心灵的主观创见不仅为陆王心学体系的构筑赋予了“心理合一”的理论基础,更使深受阳明心学浸染的徐渭获得了主体精神高蹈出尘的心理依据。虽然徐渭学画并不晚,但他真正专注于绘事却是在中岁杀妻入狱以后的事。此时的他既深受阳明心学影响,又经受了人生中跌宕起伏、酷烈剧变的世事磨砺,若从视觉艺术源于创作者对现实世界进行图像修正的角度看,这颗心在直面现实世界时又是怎样做出契合自性的选择判断的呢?

艺术作品的创生可以理解为创作者将内在世界对象化的过程。黑格尔指出:“当他一方面把凡是存在的东西在内心里化成‘为他自己的’(自己可以认识的),另一方面也把这‘自为的存在’实现于外在世界,因而就在这种自我复现中,把存在于自己内心世界里的东西,为自已也为旁人,化成观照和认识的对象时,他就满足了心灵自由的需要。”⑨徐渭将他的内在世界转化为诗文、书画、戏剧时,他最渴望表达的是什么?

万历五年(1577)57岁的徐渭创作了《识得东风卷》(图1),全卷共连缀16幅独立的水墨花卉,皆以水墨率意恣肆而成,通篇所及物象笔致精练、墨气沉厚,勾写扫抹、点画狼藉间,颇尽其书迅疾洒脱之妙。此年初徐渭仍在吴兑塞北宣府幕中,初春因病辞归,于北京寄住调养,八月启程南返绍兴。卷后徐渭以行书自作七言古诗一首,落款万历五年重九,为从子十郎君戏作,可知此作当是徐渭归越之后而为。徐渭从狱中至此时专注习画已近十年,其水墨大写意已高度成熟。此卷16幅花卉皆各配一首题画诗,起首的墨牡丹题写道:“墨中游戏老婆禅……真无学画牡丹缘。”一方面以一种游戏的态度表达他的为艺主张;另一方面也反映出他“舍形而悦影”的取法视角⑩。全卷诗、画以物喻人,画意劲挺、诗意委婉,其中有七首颇令人留恋回味,诗意与画意交融,使读者每每会心出别样的精神世界。无论是“一篮不值五文钱”的兰花,“自迸明珠打雀儿”的石榴花,“独自年年秋浦立”的荷花,“烦侬陪我一嫣然”的萱花,还是“谁知秋有海棠花”的海棠,或者“此中滋味难全说,故写芙蓉赠别人”的芙蓉花,言外自有一种怀才不遇的伤感,而画卷之末最后一幅墨梅的题诗“曾闻饿到王元章,米换梅花照绢量。花手虽低贫过尔,绢量今到老文长。”则以元代画梅名手王冕晚岁半饥不饱的境况自比,那么王冕的诗句“酸辛甘自爱,褴褛愧妻儿”⑪“磊落同谁语?孤高与世违。”⑫是不是也悄然隐含在文长无奈的诗意背后比拟自己呢?加上开卷四个顿挫屈郁的大字“识得东风”,整件作品在看似率意而成的挥洒中,却从构思布局到具体笔墨的表达都显示出一种精心的设计。表面画的是由春风送来富于蓬勃生机的山野之盛,其实却暗含着知音难遇、世少真赏的孤独心境。谁能识得如此东风?因此,画作的疾锐劲利间便增添了一股清冷的寒意。而卷末自撰七言古诗款识中有诗句:“侬为刻顷殷七七,我亦逡巡酒内天。”自诩为唐代道士殷七七,掌令花开的法术,所以能令“纸上娇开十二月”⑬,以此表现出对自我画作的自信与自得。反复观察画中劲健肆意的书写全然没有花卉的娇媚柔弱,反之淋漓迅疾的用笔、刚健硬折的墨迹,令诗、画意境在清冷孤寂中恍然间透出一股倔强自信的豪气。

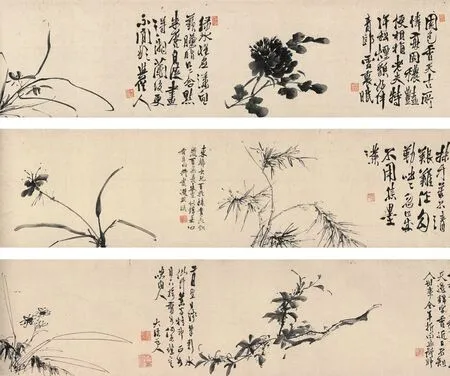

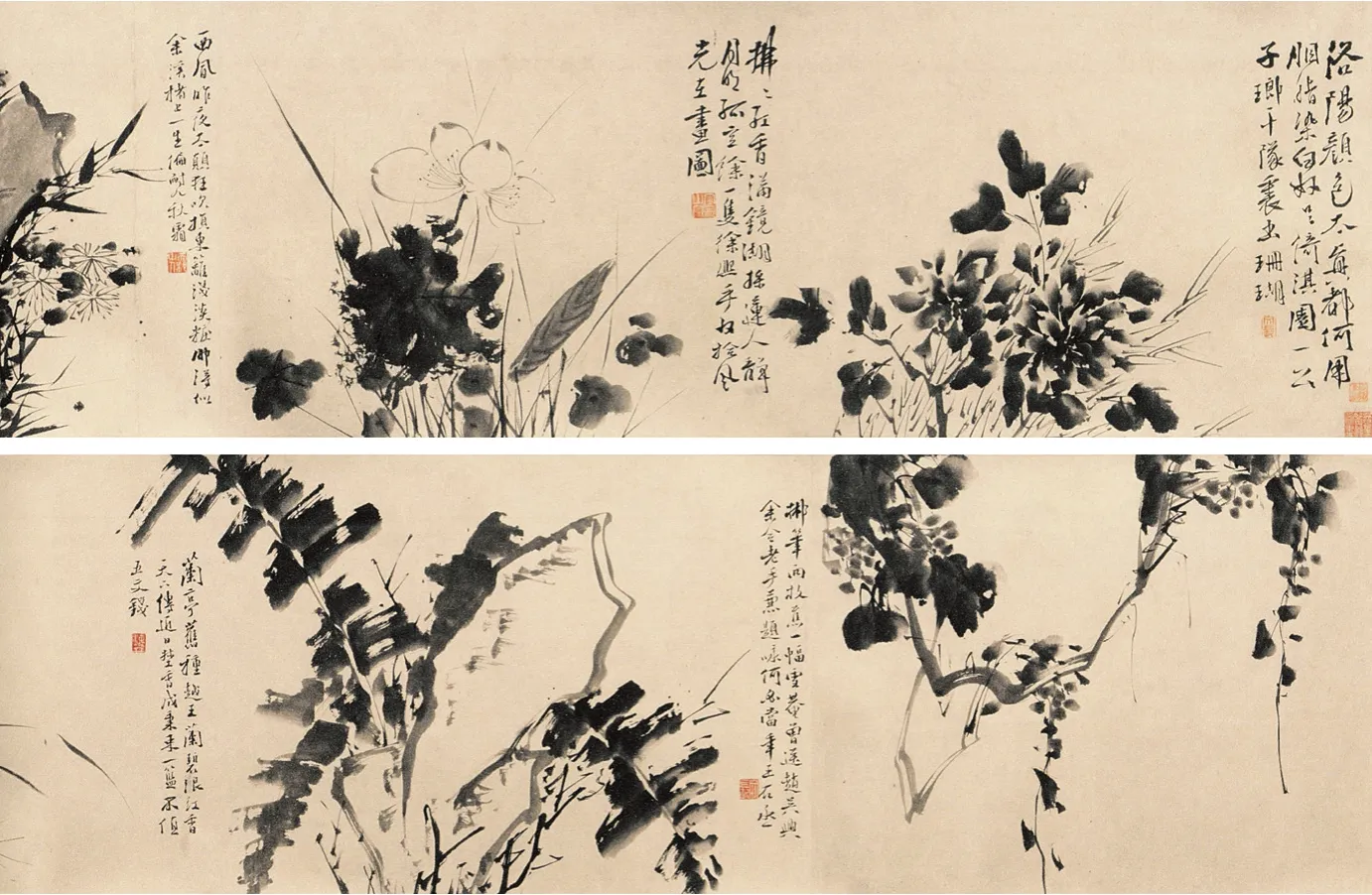

再联系万历十九年(1591)其所作《写生卷》(图2)和万历二十年(1592)的《墨花九段图》(图3),两件长卷分别是徐渭71岁和72岁最晚年之作。与前面所分析他57岁时的《识得东风卷》进行比较,还是能看出《识得东风卷》近于壮岁时下笔的豪纵盛气、刚烈傲人;而《写生卷》则明显荒寒率意,其间书画点线皆能随手争折,倏忽万变,非细查而难知其妙。《墨花九段图》则表现的轻松灵动,徐徐间挑剔精敛、神采英发,不禁使观者惊异人间何来如此神迹!在《识得东风卷》后有近人吴昌硕于76岁高龄时所题写的跋语:“大写一派世不多见,是册墨黝笔沉,雄秀在骨,虽后起之雪个、清湘,仅得其貌而神味逋矣。”⑭盛赞徐渭大写意书画之妙,指出八大、石涛多有未及处。平心而论,若以在文艺领域涉猎之宽广、思想之深湛、才华之高卓奇隽相比,八大、石涛自是不及文长。若仅仅就每人绘画之精品相较,当然是诸美并驱、各有所长,艺术之妙恰在特色独出,不能一概而论。但八大超逸之外偶涉荒秃残败,石涛峥嵘之余略伤仓皇生硬,确实不能不令人赞佩徐文长往古来今之雄秀独出。当我们再度关注其画卷中的题诗,《写生卷》中有“绿水惟应漾白蘋,臙脂只念点朱唇。自从画得湘兰后,更不闲题与俗人。”“抹竹苦不清,艰难作勾勒。咄咄忽已成,不用焦墨泼。”“生憎浮世多肉眼,谁解凡粧是白龙。”⑮“一枝黄栗种何方?只共天边锦字香。近日不知人世事,今年折向与何郎?”“当时保许为丞相,不数当年木马流。”等句,其中《墨葡萄》一册亦题有旧年“闲抛闲掷野藤中”之诗,纵横奔放的书写与逸笔飞动的画技相契合,诗意的无奈与自傲赋予作品一股苍凉郁勃之气,每每令读者联想出徐渭晚年之孤苦落寞,不禁扼腕叹息。万历十九年徐渭贫困亦甚,鬻画不能自给,更变卖家中所藏,有《画易粟不得》诗:“吾家两名画,宝玩长相随。一朝苦无食,持以酬糠秕。名笔非不珍,苦饥亦难支……”⑯《卖书》诗中自注有:“第三言己身亦将卖耳,况书乎!”⑰其孤苦何须假扮给人看,他想留下的只不过一颗赤子之心。万历二十年徐渭有诗《新岁壬辰,连雨雪。十八日老晴,袒而摸虱》留存,更是一派穷愁潦倒的景象。继而联系参看此时期《墨花九段图》中的诗跋:“空余一双徐熙手,为拾风光在画图。”“一生偏耐九秋霜”“明珠一夜无人管,迸向谁家壁上悬”“余今老手兼题咏,何必当年王右丞。”等句,全卷笔墨、诗语,看似直接描述的是所绘之花,却笔笔句句暗喻自己,孤傲、自负、无奈、纠结缠绵,非心同若此、际遇若此者焉能知之?此卷细笔轻毫处神采爽利、英气毕现,是写意家笔下最见灵性,也最见工夫的地方⑱。刘熙载于《书概》中明示:“论书者曰苍、曰雄、曰秀,余谓更当益一深字。凡苍而涉于老秃,雄而失于粗疏,秀而入于轻靡者,不深故也。”⑲此时72岁的徐渭已到生命的最后时段,苍、雄、秀用以形容他的书法和绘画颇为贴切。也恰如刘熙载所言,徐渭之长正在一“深”字,徐渭“深”在何处?“深”在对世事的透彻认识,“深”在对人性的剖析把握,“深”在对自我心性的通透领悟。正因为徐渭对自我心之灵明的感悟,加之他在书法上早已具备的精湛控制力,使他才能超越具体笔墨技巧的局限,悠游于情感与技艺表达的浑融无间,在画面、字迹的最细微处既表达得丝丝入扣,又展现得轻松自如,将笔墨意象的苍雄、深秀,建立在他一贯本色劲健的文风艺格之中。

图2:徐渭,《写生卷》,纸本水墨,32.5cm×795.5cm,1591年,故宫博物院

图3:徐渭,《墨花九段图》,纸本水墨,46.3cm×624cm,1592年,故宫博物院

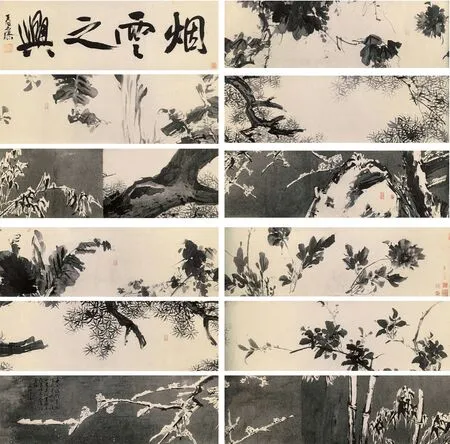

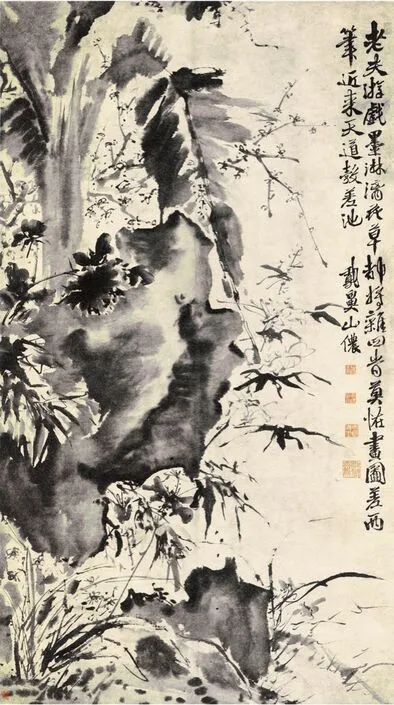

徐渭另有《烟云之兴四时花卉卷》(图4)与《四时花卉图轴》(图5)传世,两件作品落款均有相同的题画诗:“老夫游戏墨淋漓,花草都将杂四时。莫怪画图差两笔,近来天道够差池。”长卷达十多米,与前面所谈及的《杂花图》相类,但此卷着意强调了雪景中梅、竹的表现,近三分之一的篇幅以灰墨涂满背景衬托雪梅、雪竹,该卷画法笔意刚健恣肆,特重枯笔飞白,对雪竹、雪梅的刻画,利用枯笔重墨勾画出的枝干飞白与灰墨底色交相呼应,营造出苍凉的意境。《四时花卉图轴》与长卷逐层展现的方式不同,将梅、兰、竹、牡丹、秋葵等众花卉齐聚,以干笔、湿笔、枯笔、重笔、淡笔、细笔,融汇草书之法纵意写出,芭蕉、山石配以大面积泼墨,通篇穿插交叠的布局富于戏剧般的满密节奏。体会画意的疏狂放逸,感受诗意的愤懑不平,作品间蕴含着复杂的情绪。花卉本是常人眼中之花卉,花卉何来喜怒哀乐,物象何来情绪之变,却由于触之者内在情境的不同而引发出别样的形貌。“万物贵取影”⑳“大抵绝无花叶相,一团苍老暮烟中。”㉑是创作者情绪的变化引动了眼中世界的变化,又因为创作者心路历程的差异造就其心中眼中世相的差异。并非世界有什么不同,世界就在那里,宇宙亘古推移,星河起落变迁,何曾因人类的出现而改观?但终究人类的心与眼为我们打开了万千世界的别样面貌。“送君不可俗,为君写风竹。君听竹梢声,是风还是哭?”㉒无论内外在世界怎样呈现,它难道不正是人类的心灵借助感官知觉所认识出来的“全新世界”吗?中国文人往往不选择描绘娇艳的花朵赠人,却以梅、竹、松、柏,甚至以丑石为表现对象赠人,原因就在于其貌虽平常,其背后引申之意却高洁不凡。而这高洁之品的比德象征,重德行不重外貌的传统,又何尝不是人类认识心对经验世界的主动择取呢?说到底,我们眼中的世界就是我们的心灵认识出来的。写竹可免俗,竹梢有风哭,不正是因情在先,已然影响了我们对世相做出认知的心与眼吗?基于这样的主观心性,人在面对自然时又怎么可能产生完全相同、没有差异的眼中世界㉓?徐渭纵意写下:“不求形似求生韵,根拨皆吾五指裁。”㉔他追求的正是他的心与眼的判断,他画物象不强调物形的相似,而强调借形畅意,强调自身意气酣畅抒发过程中产生的韵味,这种韵味包含着作者个人的精神志趣,它是基于物象再度创生的“心象”。“心象”生于五指,实则根植“吾心”。是“吾心”将肉眼幻化为心眼,借助这双肉眼搜取素材再造了一个并生于现实世界的心象世界。心象世界虽不能改变现象世界,却由此赋予现象世界另一重意义,它使创作者的心灵得以在精神的世界里进入到物我一体、主客统一的超越境界。

图4:徐渭,《烟云之兴四时花卉卷》,纸本水墨,引首29.9cm×92cm,画心29.9cm×1081.7cm,时间不详,故宫博物院

图5:徐渭,《四时花卉图轴》,纸本水墨,144.7cm×81cm,时间不详,故宫博物院

徐渭慨叹:“生憎浮世多肉眼,谁解凡粧是白龙。”现实世界有几人能褪去肉眼的凡俗庸见,穿透世相的表面,而真正识得这凡粧容颜之下潜隐着的那颗白龙之心呢?为了更好解读此龙之“心志”,我们不妨抽身反观作为主体之“心”如何摆脱现实世界的局限,完成意欲的超越,达成“志”之实现。

叔本华说:“一个人的意欲就是这个人本身,是这个人存在的真正内核;因此人的意欲构成了人的意识的基础。”㉕往绝对里说,意欲就是一个人本质的显现,如果将人的意欲反映集中起来考察,最核心的就是其“心志”的外化。当我们讨论艺术,以“在生活中实现诗意的情感作为人格的最高境界”㉖,来“成就艺术化的人生”㉗时,那么“志”之高下自然可见出此人境界之高下,也可见出此人映射在艺术创造中境界之高下。“‘诗言志’,人各有志,则各自为言。故达者有达者之志,穷者有穷者之志。”㉘“志”作为个体生命存在的远程目标,“志”之不同,所开出的人生境界自然相异。所以欲求艺术创造境界之高,必求其人生境界之高,而人生境界之提升则首在超越凡俗欲念,以理想之“志”为引领,将待渡的个体生命引向“志”之彼岸。

那么,作为文艺家而言,“心志”的外化究竟如何实现?文艺的表达离不开具体的形式技巧,但作为技巧的真正内核却是基于此心此志的“文心”之品质。黄庭坚说:“余谓东坡书,学问文章之气郁郁芊芊,发于笔墨间,此所以它人终莫能及尔。”㉙“笔圆而韵胜,挟以文章妙天下,忠义贯日月之气,本朝善书自当推为第一。”㉚虽为论书,却也同样适用于论画。“学问文章之气”“挟以文章妙天下”,山谷着重强调出“文心”的重要性。明末李日华论画则进一步认为:“士人以文章德义为贵……余尝谓王摩诘玉琢才情,非是吟得几首诗,则琵琶伶人,水墨画匠而已。”㉛虽然文词间流露出对为艺一途的轻视并不足取,但其中强调论艺首重人品德行的观点却深为古今文人激赏,所谓“德艺双馨”,德先艺后,在人与艺的统一关系中将对从艺者德行的看重延伸为品评其艺术高度的终极尺度。“文心”的淬炼一变而成为从艺者对“良知仁德”之心的复现与召唤。指明文艺高境的获取必须超越一般琵琶伶人、水墨画匠的庸俗格调,其核心即在为艺者学问文章之高下与胸怀格局的充拓完善。从本源上说就是要求从艺者摆脱世俗趣味的影响,使心灵进入到灵明洒脱的境界㉜,从而将中国艺术的创造引向“诗意”的熔铸,中国绘画特别是文人画也因此带来更深刻的生命体验特征。创作者的生命境界在笔墨符号的应对择取中,便逐渐寻绎出富于鲜明个人气质的表现形式。所以说,传统文艺实际是拥有向道之志的士人,以“心志”为标,以“仁德”为本,借“文心”的涵养将其外化。从艺者以学问文章的深化修炼为手段,“变化气质、陶冶性灵”,借“心眼”吐纳回味,引导“肉眼”所见,最终通过对内在世界的改造(调整心眼以察世界)达成对外部世界(肉眼直观的现实世界)的修正,再造出一个超越世俗审美眼光的视觉世界。

由此可知,我们的所见,并不是我们的眼中所见,而是我们的心之想见。书画最终表达的其实是心之所观,而非目之所睹。是心在引导眼睛去看。心性的唯一决定了作品面貌呈现的唯一,心态的从容决定了形式语言的从容。“意”从生成的那一刻起,就离不开“性”的引领,它不是单纯的心之所动,而与引起这一心动的内外因相关。内者在性,外者在事,所以“意”虽来自心灵,却是心与事物的合一,是此心之性与事物所适合面的主动交融。

徐渭不仅仅在其绘画中执意展现他的个性化视角,而且在其诗文戏剧中同样执拗倔强地表现他对身处世界的感知与理解。这种执意和倔强正是他内在意欲的显现。看似这一切源于对自由表达的渴望,实际回顾其人生经历,却无处不显现着他对自我生命价值实现的追逐。从早岁其欲建功立业的入仕之志,到中岁佐以胡宗宪抗倭、吴兑定边,乃至晚岁孤苦、存声诗文书画,强烈的个人意志贯穿始终。他为文为诗主张“天籁自鸣”㉝,人人自有天性,天籁自然不同。徐渭基于自我喜好的选择自然个性鲜明,“如冷水浇背,陡然一惊”㉞“点铁成金,越俗越雅,越淡薄越滋味,越不扭捏动人越自动人”㉟“读来诗,细腻中有老刺,老刺中有娇丽,且复间出新鲜。”㊱“喜而颐解,愤而眦裂,哀而鼻酸,恍若与其人即席挥尘,嬉笑悼唁于数千百载之上者,无他,摹情弥真,则动人弥易,传世亦弥远。”㊲很显然,他偏好那种因情而发,辛辣、劲利、粗放、直率的文艺语言,而这样的语言形式也正是他倔强执拗个性的直接反映。他于题画诗中一再陈说:“如我写兰竹,妩媚有清苦。”㊳“一涂一抹醉中戏,一炎一冷偶花枝。”㊴“张巅狂草笔,涂罢一高歌。”㊵他就是要表达自己的为艺主张,就是要“疏纵不为儒缚”,不受温柔敦厚表面形式的约束。“此际不知何以故,也将富贵望儿孙。”㊶“从来万事嫌高格,莫怪梅花着地垂。”㊷“才与不才俱未免,九原难起问庄生。”㊸虽然不能为世人所理解,今生无法成就原初之志,但自我期许的梅之高格又何曾有所下降?对自我才华的自信又何曾有所动摇?“点眼翻笑僧繇手,飞向云霄何所为?”㊹诗意直呈高蹈信念,如此诗心有谁能识?“年来世事不须听,取垢今聪不若聋。”“春野读书曾万卷,只今一字不欲看。”㊺对世俗人性的认识,对世俗喜好的厌恶,令他宁肯装聋作哑、不闻不问,也不愿折节以应。

在艺术实践中当人超越现实物境的限制时,自然进入到超越功利目的的游戏之境。游戏使人忘我,回归自由。徐渭正是以游戏之心,自由运用草书笔意,杂绘四时之花,超越时空之限,营造出了一个物象肆意生长的水墨世界。“莫怪画图差两笔,近来天道够差池。”既然天道、现实都不能尽如人意,为何我就不可以纵意扫抹无须追求形似呢?

李军先生认为:“对艺术家而言,每一项成功的艺术创造都是对艺术家自身情感的深度即人性的一种发掘和开拓;对读者和观众而言,每一种成功的艺术欣赏在他们心中都开辟出一种心灵空间的深度。”㊻“言为心声,书为心画”。心声实际正是发言者的意欲之魂,徐渭以诗言志、以意明魂,在书画的交汇融通中将孤傲诗意潜移默化于他的意象世界,自省式的诗语文言令其追寻出更深刻的意欲表达。联系《四时花卉图轴》中作者将山石、蕉叶轮廓浑融涂抹,将四时杂花呈以凌乱笔道,看似语调谐谑,实则是徐渭主观意欲对世俗审美水准的摒弃,对自身坎坷境遇的超越。在书画诗文的契合共铸中,徐渭构建出的正是他自信可与前贤——诸如王维、徐熙、王冕等——并驾齐驱的精神世界。在这个意象世界里他无须任何顾忌,酣畅淋漓地表达使他超越现实生活中的种种羁绊,达成了对自我心志的自由实现㊼。

当观画者在笔墨意趣与物象塑造的赏读间流连徘徊,进而深入到诗跋、书艺的品味把握时,人们便不经意间完成了对徐渭精神世界更全面的观照,创作者富于鲜明个性的心象世界亦因此得以更加清晰完整地展现。此时,笔墨已不仅仅是笔墨本身,赏读者将借此而收获对现实人生更深刻地体验。

三、再解“自评”

从这样的视角考察徐渭绘画中的诗文,我们对徐渭自评“书一、诗二、文三、画四”的排序或许会有更深地理解。正因为有了诗文、书法、甚至戏剧的前期成熟,以及在如此多领域的高度成就,徐渭才自信于诗文“师心横纵,不傍门户,故了无痕凿可指”㊽“每于风雨晦明时,辄呼杜甫……见吾两人之遇,异世同轨,谁谓古今人不相及哉”㊾。事实上,徐渭以这样一颗“文心”所作诗文,不要说置之画史,就是置诸整个中国文学史,其成就亦不可小觑。无论当时与后世、官方与民间对其有怎样的褒贬言论,“岂知文章有定价,未及百年见真伪。光芒夜半惊鬼神,即无中郎岂肯坠。”㊿黄宗羲这样的诗评恐怕要比袁宏道的夸张鼓吹来得更为中肯。

徐渭以中岁转入对绘画的专注研习,却能取得如此高的成就,画技在其后的提高无须待言,超绝的书法造型技能准备也无须赘述。若谈其何以能在绘画领域获取如此成果的根本原因,他在诗、文、戏剧诸方面的协同创造中所铸就的一颗“文心”“诗心”就鲜明地彰显出来。打开中国艺术史,单以诗文成就论,能与徐渭相较者屈指可数,或许仅王维、苏轼两人而已,近世书画家如吴昌硕、齐白石、黄宾虹、潘天寿,若仅以诗文成就与之相较,就有点勉为其难了。郑板桥、齐白石之所以能说出那种“青藤门下走狗”“三家门下转轮来”的话,除了仰慕其画技的开创性之外,想必是对文长综合成就无法企及的慨叹吧!徐渭与陈淳对中国水墨绘画大写意表现形式的开拓都贡献巨大,而晚出的徐渭却能被后世论者以“青藤白阳”并称,将其与陈淳并列,且将其名居前,从绘画作品中题画诗与画意的相互引发延伸而言,徐渭的确胜出一筹。由此而观,他的绘画与陈淳相较表现出更加恣肆放逸的特点恐怕就不是最主要原因了。当然,绘画艺术的特殊性自有其必须具备的造型因素,没有基本技艺的支撑一切就失去了讨论的前提。但是,在这样的前提下,徐渭却由于“诗心”“文心”的淬炼,使他在诗、文、戏剧等文艺创作中提高了自己“才、胆、识、力”的水准,审美识见的提升,进一步激发了他的才华智慧,促进了他笔下胆量、魄力的释放。所以,“文心”在徐渭这里就具有了特别的意义,“文心”作为其内在“心志”的外化,只不过由于表现形式(诗文、书、画、戏剧)的差异而带来不同样貌之“意”的显现罢了。因为生命的中岁转型,使人到中年方致力于书画的他在全程投入绘事之时,已具备了高卓的文艺识见。这样一颗“文心慧眼”,在看待世界,择取艺术表达视角时自然不同凡响。徐渭本人不会不知道自己的绘画能有如此收获,必然离不开这些识见的积累和审美能力的准备。

随着徐渭逐渐隐没于历史,人们对其晚年的自评却有了越来越不同的回应。从放下一切外在的限制,自由彰显其主体精神的角度来看,徐渭在书法的尽情挥洒中的确最彻底地完成了他真我本色的展现,所以徐渭“书一、诗二、文三、画四”的自评并不是什么欺人之语。而在对其绘画进一步的解读中,当我们转换视角重新追问,如果没有书法、诗文、戏剧这些创作实践作为前提,中岁之后的他还会有后来的绘画成就吗?面对这样的提问,徐渭的自评似乎就潜含着另一种解读的可能性,亦即书法、诗文甚至戏剧,这些前期的积淀,无论是从绘画造型的技术性准备考虑,还是从其“文心”修为的深度以及他对不同文艺形式展现的娴熟程度观察,都让我们感受到他的水墨绘画绝不仅是外显形式语言的恣纵挥洒,其间诗、文、戏剧、书法等诸种意韵多重复合式地叠加在一起,使他的大写意水墨绘画呈现出更加耐人寻味的丰厚底蕴。倘若徐渭没有前面所涉及的这一切积淀,我们很难说,他一定会取得后来诗画意境交融的水墨大写意的成就。这或许也可以成为我们解读徐渭着意将自己的绘画排在书法、诗文之后的又一个角度。他的这种排序是不是一种渐进递推的关系呢?书法、诗文甚至戏剧等多方面因素的修养积累,就如同潜含在徐渭绘画作品中一层又一层的精神因子,它们多重复合式地裹挟在一起,共同铸就了他后来水墨大写意绘画的总体面貌,所以,看似排在第四的绘画其实从某种程度上说就成了一种综合递推式的结果。正因为有中岁入狱前他所经历的坎坷人生,以及此前诸多文艺方面的突出成就,立足如此“文心”的徐渭才能在不期然间使他的水墨大写意成为其全部学业的集大成者。这样再来看徐渭对自己一生文艺成就所作的排序,其合理性自不待言。而周亮工所谓“欺人之语”也就难以成立了[51]。

注释:

① [清]张岱:《跋徐青藤小品画》,《琅嬛文集》,长沙:岳麓书社,2016年,第169页。

② (日)荻原朔太郎著,徐复观译:《诗的原理》,北京:九州出版社,2014年,第241页。

③ “创造性就是有强烈意识的人与他或她的世界的交会。”“创造性与死亡紧密相连,原因在于真正的创造是人类精神对死亡的超越。”(美)罗洛·梅著,杨韶刚译:《创造的勇气》,北京:中国人民大学出版社,2008年,第42页。

④ (德)黑格尔:《美学》,北京:商务印书馆,2015年,第49页。

⑤ 参见叶朗先生所著《中国美学史大纲》第十二章第四节“意境说的诞生”。

⑥ 英国心理学家麦基在《可怕地错觉》中提出一个概念:“你看到的只是你想看到的。当一个人内心充满某种情绪时,心里就会带上强烈的个人偏好暗示,继而会导致主体从客体中去佐证。”麦基还发现了一个秘密:“一个人相信什么,他未来的人生就会靠近什么。”这里我们不谈性格对人的命运的影响,如果仅仅从艺术实践者心理感受的角度出发来考虑,那么,很显然,创作者在作品中所表现的其实正是他本就想从现实生活中看到的。

⑦ “形式是创造性中的一种局限性。形式为创造性活动提供基本的界限和结构。”“我们不仅认识这个世界,而且还认识与我们的认识方式相符合的世界。”同③,第103-104页。

⑧ “外界的印象和刺激,通过感觉器官的传达,在脑里产生信号,其中有些会留下痕迹。这些痕迹就是用以建立想象世界(Vorstellungswelt)和回忆世界(Welt der Erinnerung)的材料。不过人的感觉不能和照相机相比,而总是有人类的特色。我们不会对眼睛所看到的一切都有所知觉;而两个看到相同景象的人,如果你问他们看到什么,也会得到不同的回答。”(奥)阿尔弗雷德·阿德勒著,区力远译:《认识人性》,北京:现代出版社,2018年,第57页。

⑨ 同④,第40页。

⑩ “观夏珪此画,苍洁旷迥,令人舍形而悦影。但两接处墨与景俱不交,必有遗失,惜哉!云护蛟龙,支股必间断,亦在意会而已。”[明]徐渭:《书夏圭山水卷》,《徐渭集》,北京:中华书局,1983年,第572-573页。

⑪ [元]王冕:《春晚客怀》,《竹斋集》,杭州:西泠印社出版社,2011年,第91页。

⑫ 同⑪,第107页。

⑬ 徐渭《识得东风卷》卷末自撰七言古诗:“赋得二八年时不忧度,此江搃(總)杂曲中句,余写花十六种,已而作歌,遂用其韵,倂(并)效其体。东家西舍皕难俦,新屋栖花迎莫愁。蝴蝶未须偷粉的,牡丹自解起红楼。牡丹管领春秾发,千株百蒂无休歇。管头选取八双人,纸上娇开十二月。谁闻关西不道妍,谁教湾头见小怜。侬谓刻顷殷七七,我亦逡巡酒内天。昭阳燕子年年度,镜里那能不相妬。镜中颜色不长新,画里燕支翻能故。花姬舞歇石家香,依旧还归纸墨光。莫为弓腰歌一曲,双双来近昼眠床。万历五年重九,为从子十郎君戏作于木瓜桥之花园馆。金畾山人。”

⑭ “折枝香满庭,吐艳墨盈斗。大力不运掔,高处悬着肘。青藤得天厚,自谓能亦丑。学步几何人,堕落天之后。所以板桥叟,仅作门下狗。(板桥自治小印曰青藤门下走狗)。大写一派世不多见,是册墨黝笔沉,雄秀在骨。虽后起之雪个、清湘,仅得其貌而神味逋矣。黄小松司马论画谓青藤老人得天独厚。信然!己未岁十一月几望。安吉吴昌硕时年七十又六。”[明]徐渭:《徐渭书画全集》,北京:故宫出版社,2015年,第50-51页。

⑮ [明]徐渭:《写生图卷》,《徐渭书画全集》,北京:故宫出版社,2015年,第73页。

⑯ [明]徐渭:《画易粟不得》,《徐渭集》,北京:中华书局,1983年,第73页。

⑰ [明 ]徐渭:《卖书》,《徐渭集》,北京:中华书局,1983年,第285页。

⑱ 《墨花九段图卷》卷后题诗:“陈家豆酒名天下,朱家之酒亦其亚。史生亲挈八升来,如椽大卷令吾画。小白连浮三十杯,指尖浩气响春雷。惊花蛰草开愁晚,何用三郎翔鼓催。翔鼓催笔兔瘦蟹,螯百双羊肉一肘。陈家之酒更二斗,吟伊吾羯迸厥口,为侬更作狮子吼。万历壬辰冬青藤道士徐渭画于樵风径上。”时年徐渭72岁。当时其最晚之画作。笔尖沉静与灵动俱得,老辣与清秀兼备,书画俱为杰构。

⑲ [清]刘熙载:《书概》,《晚清书论》,长沙:湖南美术出版社,2004年,第95页。

⑳ “万物贵取影,画竹更宜然,浓阴不通鸟,碧浪自翻天,戛戛俱鸣石,迷迷别有烟,只需文与可,把笔取神传。”[明 ]徐渭:《画竹》,《徐渭集》,北京:中华书局,1983年,第201页。

㉑ “道人写竹并枯丛,却与禅家气味同。大抵绝无花叶相,一团苍老暮烟中。”[明]徐渭:《枯木石竹》,《徐渭集》,北京:中华书局,1983年,第406页。

㉒ [明]徐渭:《附画风竹于箑送子甘题此》,《徐渭集》,北京:中华书局,1983年,第160页。

㉓ “我们现在明白,心理器官面对生命问题的响应,必然在心理发展过程中留下痕迹,而记忆和价值判断的功能也必然会通过适应的倾向(Anpassungstendenz)而被催生出来。......一切记忆本身都有个(无意识的)终极目的;这些记忆自由自在地生活在我们心里,并能传递警告或鼓励的讯号。无关紧要的记忆是不存在的。判断记忆有什么意义的唯一办法,就是弄清楚作为其基础的最终目的是什么。为什么有的事会留在记忆里,有的会被遗忘,那都是有重要原因的。”同⑧,第58页。

㉔ [明]徐渭:《画百花卷与史甥,题曰漱老谑墨》,《徐渭集》,北京:中华书局,1983年,第154页。

㉕ “一个人的意欲就是这个人本身,是这个人存在的真正内核;因此人的意欲构成了人的意识的基础;要越出自己那绝对是既定和现存的意识,他是无能为力的。这是因为这个人本身就是他所意欲,他所意欲,就是他的本质。”(德)叔本华著,韦启昌译:《叔本华论道德与自由》,上海:上海人民出版社,2006年,第23页。

㉖ 李军:《穿越理论与历史——李军自选集》,《论中国艺术的诗心》,上海:上海人民出版社,2012年,第370页。

㉗ 同上。

㉘ [清]叶燮:《半园唱和诗序》,《已畦集》卷九,《四库全书存目丛书》集部第244册,济南:齐鲁书社,1997年,第98页。

㉙ [宋]黄庭坚:《跋东坡书远景楼赋后》,《黄庭坚书论》,南京:凤凰出版集团、南京:江苏美术出版社,2009年,第202页。

㉚ 黄庭坚:《跋东坡墨迹》,《黄庭坚书论》,南京:凤凰出版集团、江苏美术出版社,2009年,第190页。

㉛ [明]李日华:《竹懒墨君题语》,《明代画论》,长沙:湖南美术出版社,2002年,第239页。

㉜ “大都古人不可及处,全在灵明洒脱,不挂一丝,而义理融通,备有万妙,断断非尘襟俗韵所能摹肖而得者。以此知吾辈学问,当一意以充拓心胸为主。”[明]李日华:《与董献可茂才》,《恬致堂集》(下),上海:上海古籍出版社,2012年,第1127页。

㉝ [明]徐渭:《草玄堂稿序》,《徐渭集》,北京:中华书局,1983年,第906页。

㉞ [明]徐渭:《答许北口》,《徐渭集》,北京:中华书局,1983年,第482页。

㉟ [明]徐渭:《题昆仑奴杂剧后》,《徐渭集》,北京:中华书局,1983年,第1093页。

㊱ [明]徐渭:《与钟天毓书》,《徐渭集》,北京:中华书局,1983年,第1122页。

㊲ [明]徐渭:《选古今南北剧序》,《徐渭集》,北京:中华书局,1983年,第1296页。

㊳ [明]徐渭:《写兰与某子》,《徐渭集》,北京:中华书局,1983年,第333页。

㊴ [明]徐渭:《石榴梅花其三》,《徐渭集》,北京:中华书局,1983年,第866页。

㊵ [明 ]徐渭:《水仙》,《徐渭集》,北京:中华书局,1983年,第307页。

㊶ [明]徐渭:《作牡丹送从子武会试》,《徐渭集》,北京:中华书局,1983年,第851页。

㊷ [明]徐渭:《王元章倒枝梅画》,《徐渭集》,北京:中华书局,1983年,第386页。

㊸ [明]徐渭:《芦汀鸣雁图》,《徐文长文集》卷十二,《续修四库全书》第1355册,上海:上海古籍出版社,2002年,第75页。

㊹ [明]徐渭:《画鱼既作古诗矣,久之复得七律二首之一》,《徐渭集》,北京:中华书局,1983年,第290页。

㊺ [明]徐渭:《春野图》,《徐渭集》,北京:中华书局,1983年,第164页。

㊻ 李军:《穿越理论与历史——李军自选集》,《论中国艺术的诗心》,上海:上海人民出版社,2012年,第387页。

㊼ “因此美术家的生活就是超现实的生活,美术作品就是帮助我们超脱现实到理想界去求安慰的。换句话说,我们有美术的要求,就因为现实界待遇我们太刻薄,不肯让我们的意志推行无碍,于是我们的意志就跑到理想界去求慰情的路径。美术作品之所以美,就美在它能够给我们很好的理想境界。所以我们可以说,美术作品的价值高低就看它超现实的程度大小,就看它所创造的理想世界是大还是窄狭。”朱光潜:《给青年的十二封信》,桂林:漓江出版社,2011年,第77页。

㊽ [明]徐渭:《书田生诗文后》,《徐渭集》,北京:中华书局,1983年,第976页。

㊾ [明]徐渭:《题自书杜拾遗诗后》,《徐渭集》,北京:中华书局,1983年,第1098页。

㊿ [清 ]黄宗羲 :《青藤歌》,《南雷诗历》,《清代诗文集汇编》,上海:上海古籍出版社,2011年,第408页。

[51]清初周亮工认为:“青藤自言书第一,画次;文第一,诗次,此欺人语耳,吾以为四声猿与草草花卉俱无第二。”[清]周亮工:《题徐青藤花卉手卷后》,《赖古堂集》卷二十三,《清代诗文汇编》第39册,上海:上海古籍出版社,2011年,第214页。朱彝尊亦评曰:“诗文未免繁芜,不若画品小涂大抹俱高古也”。[清]朱彝尊:《静志居诗话》卷十四,《续修四库全书》第1698册,上海:上海古籍出版社,2002年,第340页。陶元藻评曰:“余窃谓文长笔墨当以画为第一,书次之,诗又次之,文居下”。[清]陶元藻:《越画见闻》卷上,《画史丛书》,开封:河南大学出版社,2015年,第1940页。近人林荣森在其著作《徐渭书法艺术之研究》中亦评曰:“徐渭是位才华出众的文人艺术家,尽管他自己把书法摆在首位,然而其在诗文、绘画、戏剧方面的成就比起书法亦毫不见逊色,对后世的影响甚至还超过书法。”林荣森:《徐渭书法艺术之研究》,台北:文史哲出版社,2004年,第314页。徐渭身后声名日盛,对其诗文、书、画成就的排序界定,后世文人各因其着眼点的不同而略有相异之观点。不过,总体看,多以为徐渭绘画成就巨大,只是未有深究其缘由者。